“双减”背景下博物馆儿童教育的探索与实践——以“江小博童萌汇”儿童博物馆计划为例

字号:T|T

2022-10-17 16:39 来源:文物之声

在日新月异的社会发展中,博物馆也悄然实现着自身功能的调整与转变,功能重心从传统的藏品保存与展示逐渐拓展到教育资源的提供和推广,教育已然成为博物馆的首要目的和职能。这无论从国际博物馆协会(ICOM)对博物馆所下的定义还是国内《博物馆条例》中均可得到印证。“博物馆是社会教育的重要承担者,是国民特别是青少年感知历史,认识现在,探索未来的重要文化殿堂” ,中小学生构成了博物馆教育服务体系的重点对象。“教育儿童是接触未来的一种方式,博物馆只有真正触及他们的世界,才能形成一套适合自己的教育方法” 。江西省博物馆(以下简称“江博”)立足当前儿童教育新的形势与需求,着力推动博物馆资源融入中小学教育教学体系,推出“江小博童萌汇”儿童博物馆计划。

本文尝试梳理“儿童博物馆计划”的实践路径,探究江博儿童教育存在的问题和难点、面临的挑战和机遇、提出解决的思路和对策,为优化博物馆儿童教育提供实践参考。

国家高度重视博物馆儿童教育工作,尤其是党的十八大以来,针对博物馆儿童教育出台了一系列政策文件。2015年,国家文物局和教育部印发了《关于加强文教结合、完善博物馆青少年教育功能的指导意见》;2020年,国家文物局、教育部联合发布《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》;2021年5月,中央九部门联合印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》;2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,这一系列文件的推出,对博物馆儿童教育提出了新方向新要求,博物馆儿童教育面临新形势新变化,需要新思考新举措。

“双减”政策背景下,孩子们从过重的学业负担和课后培训中解放出来了,有了更多的时间接受课外教育,作为课外教育的重要场域,博物馆儿童教育地位进一步提升,有了更加广阔的发展空间。博物馆需要更好地了解学校和学生的教育需求,为学生提供丰富优质的课后服务,共同推进利用博物馆资源开展教育教学活动工作机制的常态化与长效化。

面对新形势,江博立足自身实际,对本馆儿童教育工作进行了梳理分析,查找存在的短板和问题,并对观众和学校开展专项调查,以问题为导向研究工作策略。

江西省博物馆是综合性博物馆,在“双减”等政策推出之前,日常的教育活动目标群体大多是儿童。教育内容主要围绕展览进行专题设计,与中小学校有着常态化的合作,有一支运行良好的小小志愿者团队,但对照新时代更高的教育需求,还存在一些问题和值得优化的地方:一是常态化顶层设计不足。展览是博物馆最核心的教育产品,江博每年制定展览计划和教育计划,但没有将面向儿童的展览作为专项列入其中,也没有形成可持续的长远规划。二是产品缺乏儿童视角。馆内推出的教育产品,策划团队均为成人,且缺乏经验丰富的一线教育工作从业者或教育学背景扎实的成员,难以真正意义上从儿童视角去策划和阐释。三是教育产品缺少品牌效应。平时已开展相关的展览和配套教育活动,但较为碎片化,仍未形成体系,且缺少聚焦儿童教育的产品品牌。四是馆校融合流于形式。虽然与学校的合作日益增多,但活动策划过程中缺少教师参与,缺乏与中小学课程体系的对接,与学校的全链条融入和合作还不够深入。五是宣传推广力度不够。围绕儿童教育开展的宣传和推广力度还不够,相关活动的推广范围和受众人群较窄,博物馆教育服务的影响力有待提升。六是缺乏完整的评估反馈体系。在教育活动结束后虽会面向参与者开展一定的评估反馈,也会从组织者角度对活动效果进行一定总结,但前期评估与过程评估仍较为薄弱。

面临儿童教育新形势新挑战,江博需要回答四大命题,一是推出什么样的儿童教育产品?二是怎样才能做到与中小学深度融合?三是如何才能让孩子们喜爱?四是怎样才能惠及最广大的目标群体?

为了更好地了解目标群体的需求,江博针对儿童群体开展了专项问卷调查。调查结果表明,71.08%的孩子没有参观过儿童主题展览,或表明本地域内儿童类展览比较少,孩子参观儿童主题展览的机会较少;93.98%的孩子表示想参观儿童展,表明开办儿童主题展览非常符合当下儿童心理需求;89.16%的孩子认为儿童展中最重要的方式是互动体验,表明展教一体,寓教于乐应该成为儿童主题展览的重要策划原则;87.95%的孩子最想了解的是文物的纹饰和造型,其次是来源,说明孩子们对艺术和历史比较感兴趣;66.27%的孩子对镇馆之宝——商伏鸟双尾青铜虎没有了解,说明平时历史文化类展览对孩子的传播效果不是很理想;88.13%的孩子最喜欢的是文具类文创产品,这是儿童教育类展览文创研发的重要方向。

在“双减”等政策的推动下,在分析本馆存在的客观问题,做好充分前期调研的基础上,江西省博物馆提出“江小博童萌汇”儿童博物馆计划,精准化提供中小学课后非正式教育服务。

儿童博物馆计划主要目标群体是儿童。关于儿童,联合国《儿童权利公约》将“儿童”界定为“18岁以下的任何人”;《中华人民共和国未成年人保护法》中界定“未成年人”指“18周岁以下的公民”;《儿童个人信息网络保护规定》指出,“所称儿童,是指不满十四周岁的未成年人”;“双减”政策针对的是义务教育阶段的孩子,即年龄限定为15岁以下。世界范围内,儿童博物馆的目标群体更加低龄一些,上海儿童博物馆为3-10岁,香港儿童探索馆为10岁及以下,美国纽约戴门纳儿童历史博物馆为8-13岁。实际上,高中生的教育需求已经与成人接近,博物馆需要做差异化的更多是针对初中生及以下,也就是15岁以下人群。基于此,儿童博物馆计划中针对的目标群体一般意义上为15岁以下,具体到每一款教育产品则根据需求做精准化定位。

儿童博物馆计划是一项系统工程,主要包含四个方面的内容。

一是儿童主题展。计划每年“六一”儿童节推出一期儿童主题展览,形成常态化固定展览系列,展期3个月,展览周期包含“六一”和整个暑期;二是馆校合作课程。与江西省教育部门、中小学联合研发 “虎伢子说江西”系列馆校合作课程,作为中小学的常态化博物馆课程,线上线下全方位推广;三是教育研学活动。针对《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》中鼓励小学在下午3点半课后时间开设校内博物馆系列课程的要求,推出“三点半博物馆”进校园教育项目。同时,推出 “与希望同行”乡村振兴教育项目,“虎伢青妹游江西”研学教育项目,满足不同场景下的教育需求。四是专属志愿者团队。组建“小赣将”小小志愿者团队,全程参与儿童博物馆计划的策展、讲解、活动组织等相关工作,尊重儿童的意见与需求。

2022年“六一”儿童节,儿童博物馆按计划如期推出了首个儿童主题展“寻・虎——小鸟虎儿童主题展”。

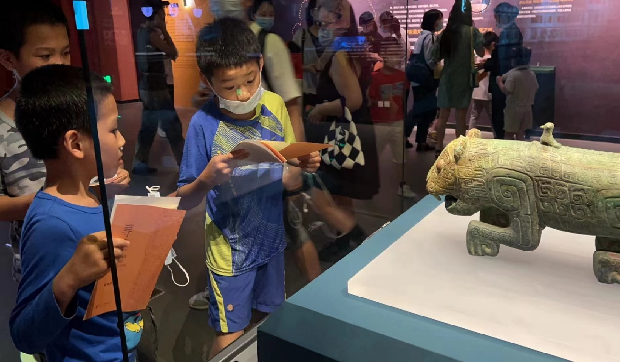

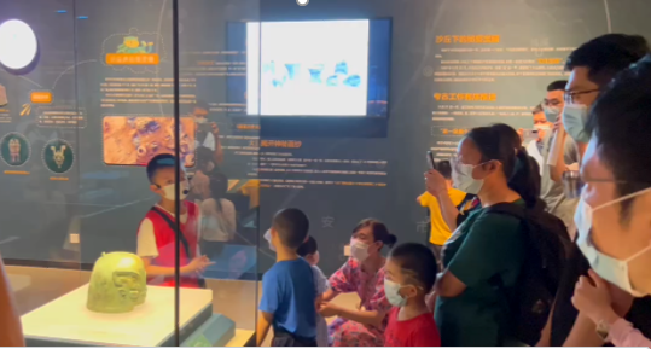

展览特点:一是儿童视角。儿童参与策展的每一个环节,从内容、逻辑、色彩、空间、展项等多方面考量儿童的认知和兴趣,倾听孩子的声音,最大限度做孩子喜欢的展览;二是博物馆属性。运用博物馆独有的资源优势和阵地优势,以一件镇馆之宝伏鸟双尾青铜虎为核心展品,通过文物的出土面世历程,解读小鸟虎的前世今生和朋友圈,引申至商代青铜文明和中华虎文化,兼顾儿童展活泼形式的同时突出展览的历史文化内涵;三是趣味解读。以文物为原型创造卡通IP形象“小鸟虎”,以其第一人称视角进行展览叙事,低结构设计、通俗化表达、多元创新解读,激发孩子观展兴趣;四是展教一体。将互动体验和开放问答等版块融入展览展示的各个环节,通过图文影音和实践操作的结合,引导孩子在玩中学,在学中思。

内容架构。展览分为三部分,内容架构由点及面,由学至思,由输入到输出。第一部分小鸟虎·大揭秘,聚焦核心展品伏鸟双尾青铜虎,介绍其年代、材质、外形、铸造方式等信息,讲述文物出土、修复的经过;第二部分小鸟虎·大发现,介绍遗址江西新干大洋洲商墓及代表性文物,认识“小鸟虎”的朋友圈,了解虎文化;第三部分小鸟虎·大创想,展示关于“虎”的儿童艺术创作征集作品,设置互动创作区以及文创产品区。

语言风格。展览语言中使用第一人称讲述的方式介绍,风格通俗风趣,科学严谨中不失亲切,增加孩子观展的代入感与归属感。如在“猜猜我是谁?”中描述“我是目前存世最大的先秦青铜虎,虎之王者。在这里,喜爱我的人们给了我一个形象可爱的昵称:小鸟虎。”在“我从哪里来?”中描述“我出生在商代,我与大家再次相见,已是1989年。厚重土层之下,我在静静地等待着,思考着:考古工作者们什么时候能接我出去呢?”,和传统展览中面向成人的表达方式有明显区别,更加契合儿童的阅读兴趣点。

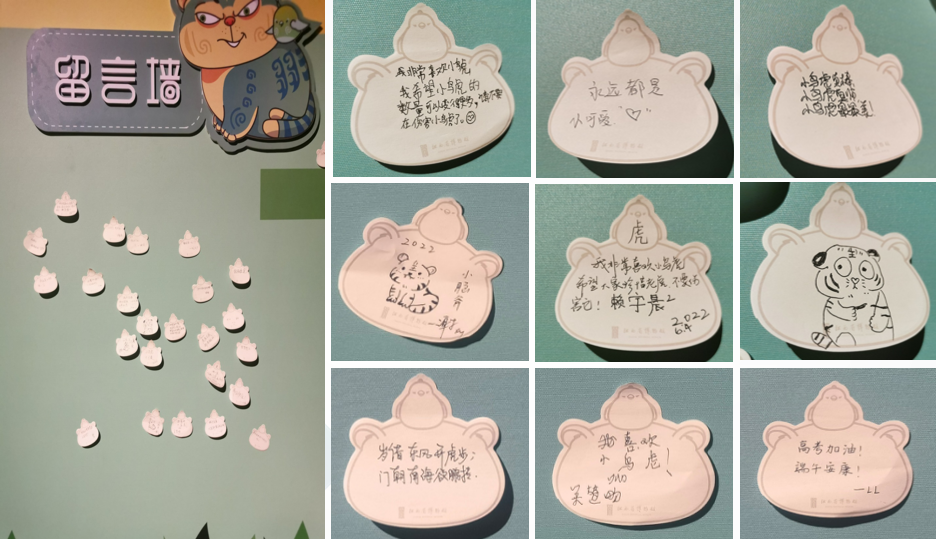

形式设计。展览设计融合文物展示的庄重性和儿童教育的活泼性,将伏鸟双尾青铜虎拟人化、卡通化,设计专属IP小鸟虎,运用到展览设计的方方面面,贯穿整个展厅。序厅背景采用小鸟虎剪影卡通动画形式,引发孩子的好奇心。展厅色彩的运用鲜明活泼,既契合小鸟虎探秘的神秘感,又符合儿童对色彩的感知与喜好。“印象小鸟虎”“与我零距离” 等28个互动展项有节奏地分布在展线当中,同时还特别设计了融入式教育互动空间,如艺术创作区提供了桌椅和画具,萤火虫照亮下的森林自然影院循环播放《爱虎行动》动画片;展览专属文创区小鸟虎杂货铺,展示售卖小鸟虎文创产品。

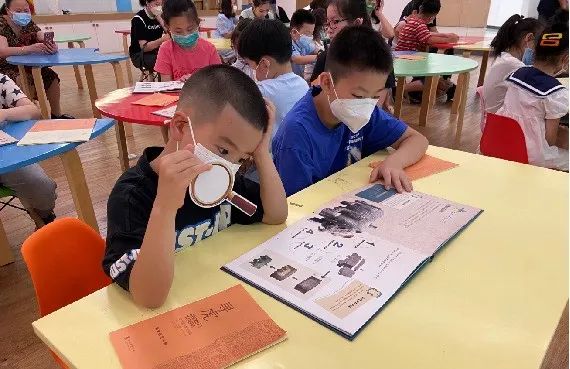

配套宣传品。以展览为核心,定制展览专属海报、读本、印鉴手册、IP表情包、文化创意产品等一系列教育产品。尤其是展览读本,内容包括展览解读、知识拓展和互动体验三大模块,充满童言童趣,极受欢迎。展览解读模块,将展厅内容浓缩精炼,既可以独立使用,也可以配合展览阅读,更添趣味。知识拓展模块包括“小鸟虎有话说”“你不知道的神兽“等版块,为孩子们介绍展览未涉及的扩充知识,进一步拓展知识面。互动体验模块设置各式动手交互机关,如青铜伙伴们的“平面写真”,翻开夹页卡片发现小惊喜;”小小修复家”通过贴纸还原修复步骤;“穿越商代当神探”化身小小考古家,透过放大镜寻找文物埋藏点;“小小艺术家”为小鸟虎设计纹饰、色彩和绘制表情包;启封“小鸟虎给大家的一封信”,进一步加深保护文物、保护自然的意识。

配套教育活动。围绕展览策划了一系列教育活动,“小鸟虎”校园馆携手全省数十所中小学,馆校联动,校园展示,打造校园里的儿童博物馆。“小鸟虎”小课堂推出“小鸟虎100问”“小鸟虎微视课”,构建线上线下博物馆社教课堂体系。“小鸟虎”夏令营通过“实践+阅读”“展厅+舞台”“家庭+社会”“实景+课程”,提供研学实践一体化的暑期活动,丰富儿童暑假生活。“小鸟虎”爱心屋是专门为特殊群体设计的教育活动,有针对视障儿童的指尖触摸的“虎”,针对听障儿童的耳畔聆听的“虎”,以及针对“星星的孩子”开启心扉的“虎”。

专属志愿者团队。由少年儿童组成的“小赣将”志愿者团队参与到展览的全过程,包括展览各阶段策划会、艺术作品的创作与征集、开幕式展览推介、展厅内的讲解、教育活动策划与实施等,儿童展览因为孩子们地参与更加契合孩子的需求,儿童博物馆这个形式也为孩子提供锻炼和展示的平台,在参与博物馆工作的过程中潜移默化地学习、互动、连接。

配套文创产品。展览的专属文创店“小鸟虎杂货铺”充满了IP形象“小鸟虎”元素,为展览专门设计的100多款的小鸟虎文创产品展示其中,以纸张本册、书写工具、文件收纳等学习用品类为大宗,还包括与“卡拉多”推出的联名款蛋糕、双尾虎文创雪糕等食品类,小鸟虎家居服、小鸟虎文化衫等服饰类,小鸟虎冰箱贴、开瓶器、钥匙扣、马克杯、晴雨伞等生活日用类,设计创新,品类丰富,通过文创产品加深儿童对文物的印象,留下值得珍藏的博物馆回忆。

展览开展以来,深受孩子们喜爱,问卷调查结果显示,98.58%的孩子对展览表示满意,97.63%的孩子表示有必要设置专门的儿童展厅,97.15%的孩子表示通过展览学习到了很多课本以外的知识,95.73%的孩子表示展厅的环境感觉轻松舒适。与去年同期相比,全馆参观人数增长143%,18周岁以下观众比例增长31%,观众停留时间增长20%,文创销售额增长313%,暑期档儿童主题展及“展览+”的推出成效明显。

儿童博物馆计划目前仍处于起步阶段,第一期展览已开展,“小赣将”志愿者团队已组建,馆校合作课本“虎伢子说江西“及”三点半博物馆”等一系列项目已在研发实施阶段。成效初现,反馈良好,在对儿童展览与教育活动的打磨和实践中,江博也收获了一些启示,或可为博物馆儿童教育工作的规划与实施提供参考。

(一)“顶层设计”+“长效机制”,让“博物馆陪伴孩子成长”成为新时尚、新常态

博物馆是终身教育和“非正式教育”最重要的情境化空间。儿童是国家的未来和希望,博物馆应尤其重视儿童教育,将其作为博物馆工作计划中的重要组成部分。从顶层设计角度,应确定博物馆的儿童教育哲学、理念、愿景与目标,进而向操作层面转化,转化为儿童教育的有效举措,转化为儿童教育的实际成效。同时,制度化、常态化、长效化的博物馆儿童教育机制是让博物馆成为孩子们成长必不可少的教育场域的有力保障,长效发展机制的建立,不仅使博物馆教育能走近每一位孩子的身边,更能陪伴其一起成长。

(二)“儿童视角”+“馆校融合”,打造聚焦儿童、连接中小学的特色教育品牌

新形势下,儿童对博物馆教育内容和服务标准提出了更高要求,博物馆儿童教育不应再是一系列教育活动的简单集合,特色教育品牌的打造适逢其时。品牌意味着特色定位,江博在儿童博物馆计划的实践中,以“让儿童成为主角”为教育活动的一大特色,在博物馆平台构建儿童之间的链接,让一盏灯点亮另一盏灯,一片云推动另一片云,品牌形象逐渐形成。同时,加强馆校全方位融合,对接中小学课程体系,从团队组成人员到实施推广,馆内馆外、展前展后、线上线下,久久为功,打造博物馆儿童教育产品体系,以优质教育产品夯实特色教育品牌。

(三)“核心产品”+“辅助产品”,加强博物馆儿童教育产品体系建设

在博物馆儿童教育产品体系中,儿童主题展览是当仁不让的核心产品,具有基础性作用和衍生拓展的教育潜能,并能够统辖整合其他博物馆教育形态,形成一个围绕展览的博物馆儿童教育子系统。辅助产品则是为展览配套推出的系列教育产品,由此形成儿童教育产品矩阵,以组合拳的方式发挥规模群团效应,提升博物馆儿童教育产品的体系建设,更好地增强教育的辐射力和社会影响力。

(四)“博物馆属性”+“创新多元解读”,让孩子爱上博物馆

博物馆属性是博物馆区别于其他儿童教育机构的本质特征,博物馆儿童教育应坚守这一根本属性,在博物馆的实物性、视觉化、情境化等特征上下功夫,在教育项目中创造性地发挥文物和展览对儿童教育的独特作用。同时,在儿童展览与教育活动的策划中深挖展品信息,以此为基础从不同学科、不同生活场景切入对展品的多元解读,增强阐释趣味性的同时打开孩子的想象力、放飞思维,从而切实引导其更好地认识和认同中华文明。