段晴:最后的斯基泰人——从古于阗看丝绸之路上的文明交流

最后的斯基泰人

从古于阗看丝绸之路上的文明交流

文 / 段晴

谈起丝绸之路上的交流,人们似乎首先习惯想到物质文化交流,比如多民族之间的贸易往来,所以大家常常说丝绸之路其实也是瓷之路、毛皮之路,等等。当然,也会谈到丝绸之路上的思想交流,在此课题之下,可以讲佛教的东渐,甚至佛教的回流。但是,我以为,在历史上,真正的交流是族群的迁徙。我们在中亚考察,原来的粟特地区有一座一座的空城,这些被废弃的空城,就是族群迁徙的例证。另外,新疆尼雅遗址,曾经是精绝国的故地,后来是鄯善的领地,但因为气候环境变化等原因,整个也被废弃了。人们迁走之前,以为还可以回来,留下了大量的文字记录,这在世界上是少有的。迁徙曾是人类生活的常态,迁徙的人群是文化交流的动脉。

回望世界人类的历史,迁徙范围最为广阔、分布范围最为广泛的族群,应该就是中国史书记载的塞种人,或曰希腊历史中的斯基泰人。他们是驰骋欧亚的草原民族,是公元前8世纪至公元前1世纪最为活跃的族群,在公元前世界的文明交往、文化交流中所起到的传播作用首屈一指。考古发现表明,他们的聚落广泛散布于黑海北岸以及南西伯利亚草原之间。随着斯基泰人或塞种人渐渐淡出历史的记载,这一族群所创造的文明似乎也消失了。

其实,他们并没有消失。在我国新疆丝路的各个沙漠绿洲上,曾经生活着属于不同族群的斯基泰人,比如于阗人,比如据史德人(今新疆图木舒克市一带,以脱库孜萨来遗址为中心,那一带在唐朝时叫 作“据史德王国”,又称“郁头州”)。新疆地区考古发现的大量遗址、文物以及文书,承载了他们的文明,这对于阐释人类文明的交流变迁具有十分重要的意义。新疆考古与中原考古有一最明显的差异,那就是眼界不同。如果说中原考古以探索中华文明的起源为目标之一,那么新疆考古则能揭示世界多元文明的起源和发展。

我本人并不致力于人类学研究和历史研究,我关注斯基泰人,是从语言开始的。用专业术语说,我一直努力成为历史语言学家,用年轻人的话说,我是认字的,主要认字领域是所谓“胡语”。关于什么 是“胡语”,荣新江老师 2009 年在复旦大学曾经做过一次演讲,题目是“西域胡语与西域文明”。历史学家依据史书材料判断,曾经在西域流行的各种印欧语系的语言都包含在“胡语”的范畴之内。而我所专注的领域,例如梵语、于阗语等,尤其于阗语,就属于“胡语”的范畴。有一则著名的对话,发生在安禄山和哥舒翰之间。据说有一次哥舒翰和安禄山受到唐明皇的邀请去喝酒吃饭。安禄山酒足饭饱,主动向哥舒翰示好,说:“我父亲是胡人,母亲是突厥人。你父亲是突厥人,母亲是胡人。”哥舒翰的母亲是于阗公主,安禄山的父亲是粟特人。这一则对话显示,至少在唐代,中原人眼中的于阗人、粟特人,是所谓胡人,而他们所说的语言是胡语,用这种语言书写下的文献,是胡语文书,犹如现代的“洋文”。但是,于阗语还有更加特殊的身份——于阗语是塞种人的语言。

一、谁是斯基泰人 / 塞种人

我们先来梳理基本概念,什么是“斯基泰人”?什么是“塞种人”?这里先简要回顾一下斯基泰人或塞种人的历史发展脉络,并且明确辨析一下这两个概念的差异。

最能说明问题的是这张地图【图1】。迄今为止考古发现的斯基泰人以及塞种人的遗址,都标注在这张图上。这些遗址显示,斯基泰人或塞种人曾经驰骋于欧亚大陆,他们是最早的草原游牧民族。来自古希腊的记录,例如希罗多德的《历史》,将黑海北部的草原民族称作斯基泰人(Scythians,希腊语 Σκύθαι),而将分布在东方锡尔河、阿姆河流域以及南西伯利亚的这部分草原民族称为 Saka。

▴

图1 斯基泰人/塞种人遗址分布示意图

图中的红点标识了相关遗址的位置

第二张图【图2】显示,斯基泰人早在公元前 7 世纪中叶,已经进入两河流域,其势力范围甚至到达埃及边境,与当时的埃及法老普萨美提克一世(Psamtik I,公元前664—前610年在位)签订了一份协议。法老以各种礼物作为谈判的筹码,劝退了斯基泰人的进攻,但斯基泰人回身又扫荡了巴勒斯坦地区。直到公元前 7 世纪后半到前 6 世纪,米底人(伊朗人的一支)兴起,才结束了斯基泰人扩张的进程。从以上两张图可以获知,斯基泰人曾经非常活跃,具备超强的运动能力,东西南北,只要有丰盛的水草,他们就可以出现在那里。尤其第二张图显示,斯基泰人很早就与两河流域文明发生了直接接触。

▴

图2 斯基泰人及塞种人迁徙情况示意图

绿色为西米里人迁徙方向;红色为斯基泰人迁徙方向

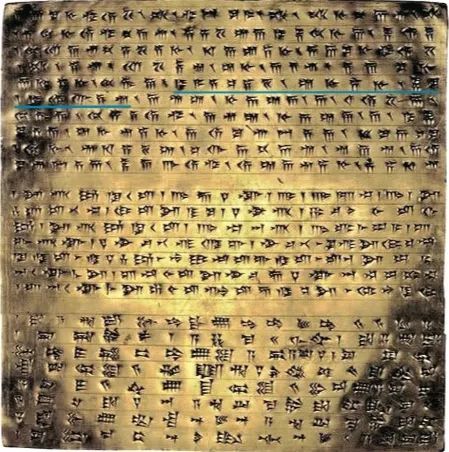

古波斯人称希罗多德笔下的斯基泰人为Saka。古波斯最早关于Saka的记录出现在大流士一世(Darius I,公元前522—前486年 在位)的铭文当中。例如 1933 年德国考古学家弗里德里希·克雷夫特(Friedrich Krefter,1898—1995)在伊朗波斯波利斯(Persepolis)阿帕达纳(Apadana)宫殿遗址下的石函中找到的一金一银两块奠基铭文【图3】,大流士在铭文中宣称:“我拥有此帝国,从Sugdam(Sogdiana即 粟 特 )之外的Sakaibiš(Saka的变格)到埃塞尔比亚......”由此看来,粟特不属于 Saka 的范畴。

▴

图3 阿帕达纳宫殿遗址石函中的金质奠基铭文。该遗址位于伊朗扎格罗斯山区的波斯波利斯,波斯波利斯是昔日波斯帝国的首都。铭文上用蓝线标出的一句,即为“我拥有此帝国,从Sugdam之外的 Sakaibi 到埃塞尔比亚”

在波斯波利斯宫殿遗址的浮雕上,也刻画有塞种人的形象。所谓塞种人,一般说他们戴尖帽子,穿着裤子或连裤袜【图4】。实际上,裤子与连裤袜正是塞种人的发明。但在波斯波利斯的浮雕上,已经可以分别出三种斯基泰人 / 塞种人,他们虽然都是斯基泰 / 塞种,却显然分属不同的部落。这些塞种人在古代波斯人的描述中,总是充当着被征服者的形象。

▴

图4 波斯波利斯遗址

古波斯浮雕中的塞种人形象,头上戴着尖帽子

那么,古波斯人口中的 Saka 与希腊人口中的斯 基泰是一回事吗?这里引用希罗多德《历史》7.64 的一句话:“波斯人是把所有斯奇提亚人都称为撒卡依人的。”这里的“斯奇提亚人”就是古希腊人口中的 Scythian,即斯基泰人,而“撒卡依人”,则是古波斯人口中的 Saka。也就是说,古波斯人把古希腊人区分的东、西两部分草原民族都统称为 Saka。

中国古代史书记载的塞人或塞种人,显然与古波斯人对这些人的称呼是一致的。例如东汉时成书的《汉书·西域传》中就提到了塞种人。张广达、荣新江1989年发表了《上古于阗的塞种居民》一文,引用了《汉书·西域传》中所有与塞种相关的论述,这里不再重复,但可以引用一条他们的结论性描述:“塞种在公元前1世纪的西域分布很广,从天山北麓的伊犁河流域,西南经帕米尔高原到克什米尔的罽宾,都是塞人的故地,而且从地理位置上看,天山、帕米尔一带的塞种应属于古波斯摩崖碑铭中的戴高尖帽塞人的范围。”

必须强调指出,在讨论塞种人时,一方面不可忘记中国古籍中的描述。而另一方面则更加重要:在中国古代留下的文物上,也可以看到斯基泰人 / 塞人的形象。例如山东博物馆的西汉时期的画像石,刻画了一场胡人与中原人之间的战争。上面的胡人或是当时民间想象中的塞种人,但也有可能就是那个时代生活中真正的塞种人。画像石上,塞种人戴的尖顶帽子一目了然。这里我要强调,中国古代文物所保存下来的斯基泰人 / 塞种人以及古代伊朗民族的宗教文化,其实十分丰富,可以弥补其他地方物证的不足。

至此,我们可以明确,斯基泰人是希腊人的称呼,而塞人(或塞种人)是中国古代的叫法,类似古波斯人对斯基泰人的称呼——斯基泰人和塞人都是对属于不同部落但同宗同源的一类草原民族的称谓。

二、塞语的发现以及于阗语的确认

关于斯基泰人、塞种人的地理分布以及他们的生活习性,借助广泛散布在黑海以北、中亚、南西伯利亚的考古发现,以及现存于伊朗的浮雕,人们已经能够获得基本概念。学者们早就认为,塞种人说的是印欧语系伊朗语支的语言。但是,确认古代于阗语就是塞语,古代于阗人就是塞种人,则是印度学研究者的贡献。这一过程是从解读今天巴基斯坦、印度西北部直到马图拉(Mathurā)地区的一系列石刻、 崖刻铭文以及钱币铭文开始的。

我们知道,公元前 330 年打下波斯帝国之后,亚历山大率领的希腊军队继续东征,到达阿拉霍西亚(Arachosia)以及犍陀罗地区,在锡尔河、阿姆河流域以及横跨兴都库什山脉的阿富汗南部地区建立了希腊大夏王国。大约在公元前140年前后,原活动在锡尔河以北的塞种人南下占领了大夏。简而言之,在公元前2世纪到公元1世纪期间,中亚包括两河流域地区,有三股势力在角逐,这便是希腊人、斯基泰人以及建立了安息帝国的帕提亚人。这三股势力,对于古代印度人来说,都是外来的入侵者。这三种人甚至作为例词,出现在印度古代语言类的作品中,例如著名的梵文语法著作《波你尼经》。作者波你尼是公元前5世纪人,他的作品自然没有提到斯基泰人或者希腊人,但是针对《波你尼经》进行释补的《大疏》成书于公元前150年,其作者波颠阇利(Patañjali)在针对《波你尼经》第2章第2节第34条的经文进行注释时,特别使用了śaka-yavanam这一复合词。而在其他的铭文以及佛经中,确实也有śaka- yavana-palhava这样的复合词。汉译佛教经典当中,也有对斯基泰人、帕提亚人、希腊人的描述。西晋时翻译入汉语的佛教文献《阿育王传》提到,佛法未来将灭尽,而灭尽的起因就是这三股恶势力。

一些梵语作品,例如《摩诃婆罗多》《瑜伽往事书》把塞王描绘为贪婪、强暴、本性邪恶、怀着毁灭之心的人,预言斯基泰人将注定灭亡。古印度人认为,凡是斯基泰人扫荡过的地方,一定会沦为荒漠。但实际上并不是这样。塞王毛厄斯(Maues)于大约公元前 90 年沿印度河北上进入了犍陀罗地区,也就是现在巴基斯坦北部,在那里建立了斯基泰人王国。在这个过程中,他们一定是做了坏事的。但一些佉卢文的铭文显示,此后斯基泰人还是做了一些好事,尤其是曾经扶持过佛教的发展。最著名的铭文是在马图拉发现的,刻写在一尊有狮子造型的石头上【图5】。这一Lion Capital 铭文,记载的是斯基泰总督的夫人捐赠的事迹。她捐献了一粒舍利,建造了一座佛塔,为说一切有部的僧人建造了一所寺院。她的儿子也捐献了土地,同样奉献给说一切有部的佛僧。

▴

图5 印度北方邦西南部的马图拉地区

发现的狮子造型的石头及铭文(现存大英博物馆)

研究历史的学者们判断,斯基泰人打败了原来的统治者希腊人之后,开始大量吸收希腊文化。例如建于塞王阿泽斯一世(Azes I)时期的Jandial 神庙(位于今巴基斯坦塔克西拉遗址附近),完全是按照希腊庙宇的布局风格建造的,还能看到爱奥尼克式的柱头和柱基【图6】。

▴

图 6 巴基斯坦塔克西拉遗址附近的Jandial神庙

残留的爱奥尼克式柱头和柱基

公元1—3世纪,贵霜人占领了西北印度,斯基泰人放弃了犍陀罗一带,在今天印度中部地区构建了自己的领地,成为贵霜王朝的一个总督府,但是仍使用塞人的纪年。实际上,塞人的纪年是斯基泰人的一个伟大贡献,这种纪年方式不会随着王者的更迭重新开始,而是统一纪年,这种纪年被称为塞种纪元(Saka Era),流传了很久。斯基泰人在印度西北部发挥的影响至少长达四百年。这里需强调,犍陀罗佛教造像艺术是多元文明的艺术,在这一地区,有希腊、波斯、斯基泰、贵霜的多重影响【图7】。如果简单地将犍陀罗风格归结为希腊与印度风格的结合,必然理解不了隐藏在造像艺术背后更深一层的人文理念。

▴

图7 犍陀罗地区的地理位置示意图

那么,前后影响犍陀罗地区四百多年的斯基泰人和地处新疆丝路南道的于阗人到底有什么关系呢?如何判断曾经说了一千多年又灭亡了一千年的于阗语是斯基泰人的语言呢?

“发现塞语”的过程,其实也就是于阗语从发现到定名的过程。早在于阗语发现之前,学者们就已经认为,这些斯基泰人分属不同的部落,他们用于交流的语言,同属印欧语系中的伊朗语支。20世纪初,来到新疆一带探险的欧洲人,把在新疆获得的、用婆罗谜字母书写的文书送到了德国从事梵语研究的霍恩雷(A. F. R. Hoernlé,1841—1918)面前,他认出了这些文书当中,至少有三种不曾被世人知道、已经消亡的语言,即吐鲁番和库车地区发现的吐火罗语、图木舒克地区发现的据史德语,以及新疆丝路南道和田地区发现的于阗语。

于阗语“问世”之后,欧洲的印度学学者率先对其进行了解读。来自挪威的汉堡大学教授科诺(Sten Konow,1867—1948)最早确定所谓的于阗语实际是伊朗语支的一种。但是,在最初被重新认识的相当长一段时间里,于阗语没有获得正式定名。这种语言开始被称为“北雅利安语”(Nordarisch)。1912年,德国学者吕德斯(Heinrich Lüders, 1869—1943)最早认定曾经在印度西北地区建立政权的塞人所说的语言,与北方雅利安语有高度的相似性,从而正式将塞语与于阗语联系在了一起。

吕德斯的研究是从对今巴基斯坦以及印度西北地区的一系列石刻、崖刻铭文和钱币铭文的解读开始的,他的结论主要有下述三种依据:首先,吕德斯发现古印度的西萨特拉普王朝发行的银币上出现了“ys”的字母组合,用来表示辅音“z”。这种辅音是伊朗语才有的发音,而在于阗语文书中也存在“ys”在一起发音为“z”的现象,说明两种语言之间存在紧密联系。而且于阗银币上的王使用的是塞种纪元,由此断定,这些王是塞王。塞种纪元影响深远,后来的梵语作品一直保留了“塞人时间”(śakakāla)这样的概念。但这还并不足以证明于阗语就是塞语。随后,他发现于阗语存在大量来自印度语的词语,除了佛教用语外,还借用了很多俗语,例如,于阗语 ka ̈dana(“因为”)来自梵语krtena;于阗语 salāva(“话”)来自梵语 samlāpa。吕德斯认为,之所以产生大规模的词语借用现象,是因为这些操所谓北方雅利安语的于阗王国居民曾经在印度生活过。此外,他又分析了大量铭文中的塞人人名,并从北方雅利安语中找到了相一致的词汇或语法现象。基于这三条依据,吕德斯得出了于阗语是塞语的结论。1932 年,挪威汉堡大学教授科诺的《塞语研究》(Saka Studies)正式回应了吕德斯的研究发现。他赞同吕德斯的观点,认为应当将于阗语定名为塞语。考虑到斯基泰语有多种方言,科诺认为,应当将其称作“于阗塞语”更为准确。至此之后,于阗语更多被称为塞语。我的老师恩默瑞克(R. E. Emmerick)在1968年出版的于阗语语法研究著作,书名就非常直接地叫作Saka Grammatical Studies。

塞人语言的发现,或者说一种斯基泰方言的发现,无疑令学者们兴奋。这一成果具有重大意义。斯基泰人虽然曾经广泛分布在欧亚各地,诸如斯基泰人大墓等遗址也已经出土了很多反映其社会生活的文物,但他们在历史上仅留下“只言片语”,人们始终看不透斯基泰人或者塞种人的宗教信仰,看不透他们对人类文明的贡献。而现在,如此之多的文献在和田地区乃至敦煌藏经洞出土,所以英国剑桥大学王后学院的贝利(H. W. Bailey)教授曾经说,和田塞语的发现,让我们有可能更多地了解这一族群,了解他们的宗教以及文化。以下,我们终于可以回归今天的主题——古代于阗。

三、重新认识古代于阗

和田地区出土的文物以及汉、藏文献都可印证,古代于阗人确实可能跨越了喀喇昆仑山的山口,或者是从阿富汗的瓦罕走廊来到塔里木盆地的南缘。玄奘《大唐西域记·瞿萨旦那国》:“昔者此国虚旷无 人,毗沙门天于此栖止。无忧王太子在呾叉始罗国被抉目已,无忧王怒谴辅佐,迁其豪族,出雪山北,居荒谷间。迁人逐牧,至此西界,推举酋豪,尊立为王。”无忧王即印度孔雀王朝的第三代国王阿育王,统一了印度北部,以遍布印度各地的狮子柱头的碑铭著称。藏文的《于阗国授记》也有相应记载。

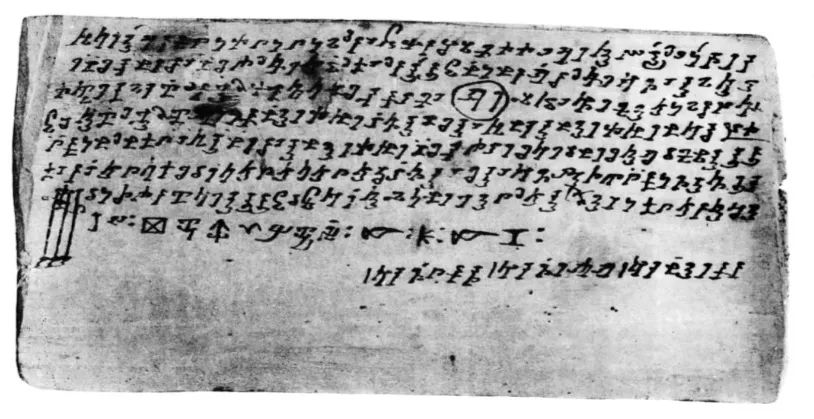

近年来新出土的文字材料也可以看到,于阗王国官方语言文字的变迁似乎与南亚次大陆的西北部是一致的。新疆和田地区安得悦遗址出土的 KI661 号佉卢文尺牍【图8】,从胡语文书的角度第一次确认了于阗王国的存在。

▴

图8 新疆和田地区安得悦遗址出土的佉卢文尺牍

编号 KI661,见 Sir Aurel Stein,Serindia,PL. XXXVIII

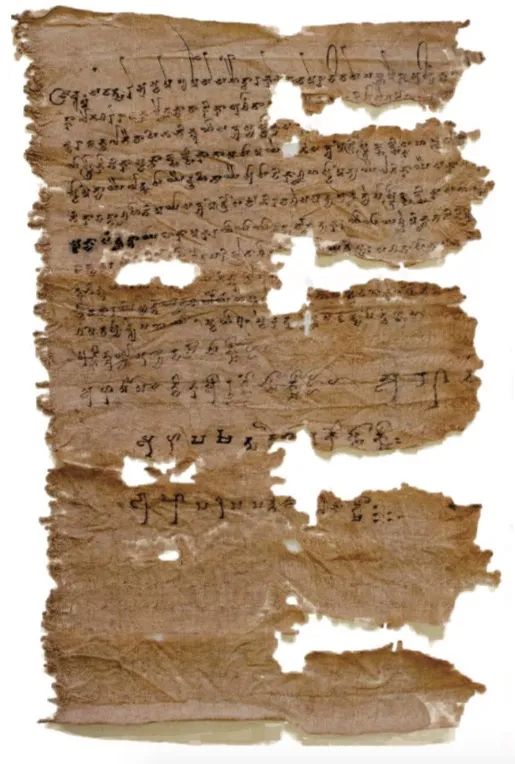

佉卢文曾经是贵霜王朝的官方文字,公元3世纪随着贵霜王朝的衰落,佉卢文在犍陀罗地区退出历史舞台,婆罗谜字逐渐取而代之,流行的语言则从西北方言过渡到了梵语。这一过程也出现在于阗王国。有两件用梵文写就的世俗契约【图9】,世所仅有,意义重大。在新疆丝路南道的绿洲,佉卢文一直沿用到大约5世纪。于阗塞人的文字出现很晚,他们似乎很不愿意用自己的文字记录事情。大约到了6世纪中期,于阗人才开始用婆罗谜字书写自己的语言。最早的文字记录就出现在本书后面要着重讲的氍毹上。早期文字的变化,显示了于阗与印度西北地区确实有一定关联——虽然发展时间有差,但梵语化的趋势是相同的。

▴

图9 书于帛上的梵语契约文书

私人收藏品,31cm x 51cm

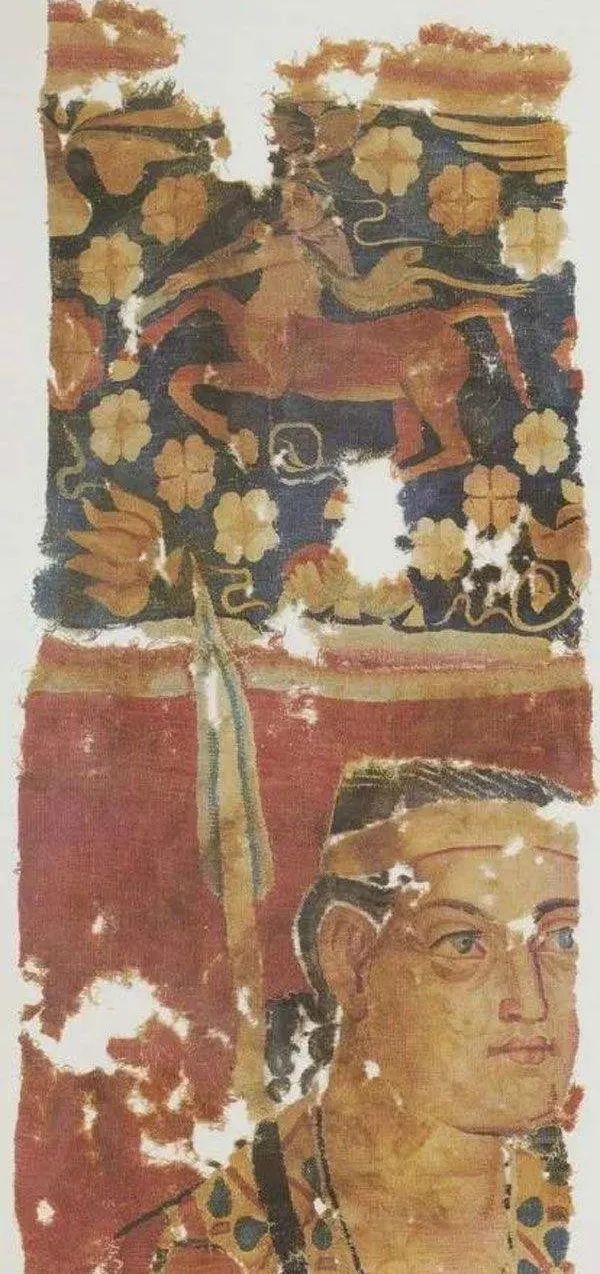

出土文物当中,有一件早期的纺织品似乎可以说明问题。这就是新疆洛浦县山普拉墓地发现的武士—人马织物。墓地距新疆和田市大约25公里,自1983年起到1995年,国家文物局、新疆维吾尔自治区博物馆(以下或简称新疆博物馆)以及和田地区文物局对这一地域的多个墓葬群进行了抢救性发掘。这件武士—人马织物发现的时候是包在两条腿骨上的,相当于裤子,裤子是斯基泰人的穿着。后来发现,它其实是从一幅大挂毯上临时裁制出的。出土这件织物的山普拉1号墓,是一座容纳了133 人的集体墓葬,墓内只有两具底层的骨架保存完整,其余皆被扰乱。另外两座山普拉集体墓葬里的人骨明显带有伤痕,肢骨残断,还有很多没有头颅,这表明他们可能是遭砍杀而死的。在这样的背景之下,考古学家们认为,可以想象,穿这裤子的主人是在一场大规模的屠杀中死去的,死去之后,被穿上临时从挂毯裁制而成的裤子,与其他人一同埋入了墓穴。

▴

图10 新疆洛浦县山普拉墓地发现的 “武士—人马”挂毯

武士的面容呈现了希腊风格,上半段的人马部分则充满了斯基泰风格

这件织物上的武士以及人马,一方面完全符合古典希腊风格,一方面又反映出强烈的斯基泰文化因素【图10】。比如这个武士常因容貌而被称为“希腊武士”,但他穿着长袖的袍子,还有腰带,这样的装束其实不是希腊式的,而常见于草原民族,因此有人说,他是个帕提亚人。总之,他是长着希腊脸的塞种人。再比如类似的人马,在罗马郊外迪沃里小镇哈德良宫殿的图案上也见到过【图11】。

▴

图11 意大利罗马郊外哈德良宫殿的人马壁画

不同之处在于,哈德良宫殿的人马手中高擎着一块巨石,身后躺着一只受伤的老虎,而山普拉古墓的人马双手持一件长管乐器,此乐器叫作萨芬克斯(Salpinx)。德国女考古学者王睦(Mayke Wagner)认为,尽管人马图案反映了古典希腊风格,其所吹奏的萨芬克斯号却表明,这是斯基泰人文化的符号,因为萨芬克斯管乐起源于东方。《希腊人的音乐生活》(Das Musikleben der Griechen)一书特别描绘了一个吹奏萨芬克斯号的斯基泰人,其最为显著的特征是头上戴着的尖帽,以及手持吹奏的长管乐器【图12】。

▴

图12 《希腊人的音乐生活》中吹奏萨芬克斯号的斯基泰人

与山普拉挂毯上人马手持的长管乐器一致

再有,散落在人马周边的花样也不是希腊风格,而是斯基泰人特有的詹波花。这种花样多见于金属制品,如乌克兰斯基泰人大墓 (Kurgan of Tolstaya Mogila)出土的黄金护心配饰。金黄色詹波花图案在斯基泰人的文化中代表天界,如新疆图木舒克九间房遗址出土的天人,其胸前和手臂上就有詹波花,凭此花便可以断定,这个塑像是一位天女,而不是菩萨。拥有此花者,非人也,而是神祇。这样的花,是天庭之花。巴基斯坦白沙瓦博物馆的一件佛教造像龛的最外一圈正是詹波花,表现的是天雨妙华的意境【图13】。

▴

图13 散落在人马周围的詹波花,是斯基泰人特有的装饰,

广泛分布在新疆和中亚的斯基泰遗址中

除由毛织挂毯裁成的裤子之外,山普拉古墓同时出土了所谓“龙纹缀织绦裙”【图14】。拥有类似图案的绦裙在山普拉古墓中出土了多件。这些其实不是绦裙,而是护身符。目前看来,缀织有如此图案的绦裙,只用于安葬,是随葬品,其用意在于护佑死者的灵魂。王睦对这一图案的阐释,具有突破性的贡献。她认为,这些蓝、红、黄色交织的绦裙带上的图案,经过了高度抽象化,而图案的主题并不是龙纹,而是斯基泰人神话中的形象——神兽格里芬(Griffin)。

▴

图14 新疆山普拉古墓出土的“龙纹缀织绦裙”之纹样。

这种纹样经过了高度抽象化,或许并不是所谓“龙纹”,而是

斯基泰人神话中的格里芬

斯基泰人或者塞种人虽然有许多部族,但是他们都有对格里芬的信仰,有格里芬的存在,就有斯基泰人的存在。格里芬的图样普遍出现于草原游牧部落的艺术作品中,延续千年。以王睦的观点,格里芬扑咬偶蹄兽的形象,最早是从南西伯利亚的斯基泰人影响到古代波斯的阿契美尼德王朝,再传给塞种人,并影响到匈奴人的。因此,无论是俄罗斯巴泽雷克(Pazyryk)1号墓出土的马鞍垫残片上典型的带翼格里芬【图15】,还是表现匈奴艺术的蒙古诺颜乌拉(Noin Ula)6号墓出土的纺织品上的格里芬撕咬山羊的纹样【图16】,这些图案皆有共同的起源。

▴

图15 上:巴泽雷克墓出土马鞍,上边有格里芬撕咬偶蹄兽的图样(图为复原彩图);

下:俄罗斯巴泽雷克墓出土马鞍上的格里芬形象,藏圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

▴

图16 蒙古诺颜乌拉匈奴贵族墓出土的

纺织品上的格里芬刺绣图案

而尼雅遗址精绝故地出土的“五星出东方”护膊上的“青龙”图像与这个形象几近一致【图17】。精绝是西汉时的三十六国之一。这件织锦护膊也是陪葬品,在我看来,其上的“青龙”图案正是格里芬,它的作用在于守护故去的精绝王的灵魂,使之在天庭得到永久的安宁。之前提到过的乌克兰斯基泰人大墓出土的黄金护心配饰上有格里芬形象【图18】,外圈一系列带翅膀的格里芬在扑咬偶蹄兽。这些被扑咬的动物,代表了闯入天庭的非神圣的俗界之物,而格里芬存在的意义,就是守护天庭,隔离天界与俗界。斯基泰人信奉天庭的存在,信奉人死后魂升于天。

▴

图17 新疆尼雅遗址出土的“五星出东方”护膊

以及其上的“青龙”形象

▴

图18 乌克兰斯基泰人大墓出土的黄金护心配饰

局部的格里芬撕咬偶蹄兽样式

回到山普拉墓葬的格里芬,王睦特别指出,山普拉墓葬出土绦裙上的格里芬与哈萨克斯坦塞种人墓葬出土的格里芬最具相似性【图19】。山普拉出土绦裙的特殊意义在于,尽管格里芬扑咬偶蹄兽的主题图案多见于考古发现,但山普拉地区出土的,是唯一用各种色彩的毛线织就的。王睦认为,山普拉1 号墓毛织裤子(挂毯)上描绘的虽然是古希腊的“人马”以及“武士”,但依据花样,尤其是格里芬图案的应用,可说明墓里埋葬的并非纯粹的希腊人,而是深受斯基泰文化影响的所谓“希腊—斯基泰人”;而碳十四分析的结果表明,这些人或是在公元前1世纪时进入新疆丝路南道的绿洲。

▴

图19 哈萨克斯坦斯基泰人

墓葬出土的格里芬形象的马具

众所周知,于阗人接受了佛教信仰,但关于他们的原始宗教信仰,在这些新疆出土的文物被认识之前,都是不明确的。这些带有斯基泰人独特文化符号的出土文物,证明山普拉墓葬中掩埋的斯基泰人,实际上与建立了于阗国的人是一拨,因为墓葬中出现的格里芬扑咬偶蹄兽的图案,又出现在公元560年前后织就的几件氍毹上——它们是公元 6 世纪中期,于阗王室为了抗旱举行人祭而织就的。氍毹边缘所用图案,无论从色彩到线条,都与山普拉出土的所谓绦裙是一致的。于阗故地的传统与斯基泰人一脉相承,延续几百年而未曾改变。但是,这里要强调,古于阗人从不认为自己是斯基泰人,或者塞种人。迄今为止发现的所有于阗语文书中,都称自己是于阗人,说的是于阗语,完全不提塞种。