单一类器物展览的多学科策展路径研究——以“无穷·镜——古代铜镜中的微观世界”展览为例

一、单一类器物展览策划的新挑战

单一类器物展览,是指以同品类器物为主要展品的专题性展览,如陶瓷器展、玉器展、青铜器展、钱币展等,因其主题明确、展品遴选方向清晰、观众具备相关认知基础等因素,便于展览的策划与实施,是综合性博物馆最常见的展览类型之一。但是,该类展览存在展品类型单一、形制相似、功能重复等问题,缺乏叙事性,多以类型学或时代顺序为展览结构,很难揭示“物”背后的社会现象或文化内涵,极易千展一面。观众对展品的一切想象只能围绕“物”的形貌展开,而难以形成关于“物”的人文思考。同时,对大多数基层博物馆来说,馆藏及可支配的文物资源有限,缺少“自带流量”的明星文物,更使得此类展览缺乏学界和社会的关注。这一系列问题导致单一类器物展览逐渐成为基层博物馆的“自娱自乐”。

当下,博物馆逐渐从“物”的收藏与研究机构,扩展到“物”的阐释传播机构。观众进入博物馆的心态也从欣赏、寻宝向获得教育、增强情感认同等方面转变。揭示“博物馆物”背后隐藏的人与事、社会与文化成为博物馆策展阐释和观众参观需求的最终指向。以传统理念策划的展览已难以满足观众对单一类器物展览的需求,如何探索新路径,满足博物馆和观众双方的新需求,成为提升单一类器物展览质量,进而提升博物馆公共文化服务能力的关键。

二、单一类器物展览策划实例

基于以上认知,2021年9月28日,金华市博物馆以铜镜为主题,策划举办了“无穷·镜——古代铜镜中的微观世界”展览(以下简称铜镜展),共展出来自18家文博机构的文物展品152件(套),其中铜镜138件。本次展览的主要展品铜镜是典型的单一类器物,铜镜展也是综合类博物馆常见的展览主题。在策展之初,囿于单一类器物展览普遍存在的问题,只能尝试按时间顺序以铜镜发展史作为展览逻辑进行内容策划,又因本馆缺乏铜镜类精品文物,而代表性文物寻求借展的可行性差,且大型博物馆已有以时间线为主的铜镜展优秀案例,导致展览策划一度陷入僵局。

随着对铜镜的深入研究,其丰富的社会和文化内涵也逐渐显露。作为历史最为悠久的器物类型之一,铜镜既是一件普通的生活用具,也是一件充满神秘色彩的宗教法器。人们对镜梳妆,以镜自省;用铜镜表达相思深情,用铜镜驱散鬼魅恶灵;在铜镜上寄托家国祥宁的美好;生前把铜镜佩于身上,死后携铜镜长眠地下。传统考古学、历史学的阐释方式似乎已不能完全揭示铜镜复杂的人文内涵,运用多学科的视角和阐释方法成为必然。人类学是擅长研究人和文化的学科;艺术史在图像解释方面更有优势。运用这些学科的方法来解读“物”,使单一类器物呈现出更多元的维度和更立体的姿态,更接近博物馆和观众想要看到的“物”。因此,展览以考古学、文物学作为展品分类与组合的基础,尝试以人类学文化诠释的方法打开策展思路,以艺术史对图像的解释建立展厅形式设计与内容文本的联系,将内容分为“只是镜”“不只镜”“无止镜”三个单元,分别从铜镜的物质文化、社会文化和精神文化三个方面,探寻古代铜镜中的微观世界。

三、运用人类学方法,以文化诠释打开策展思路

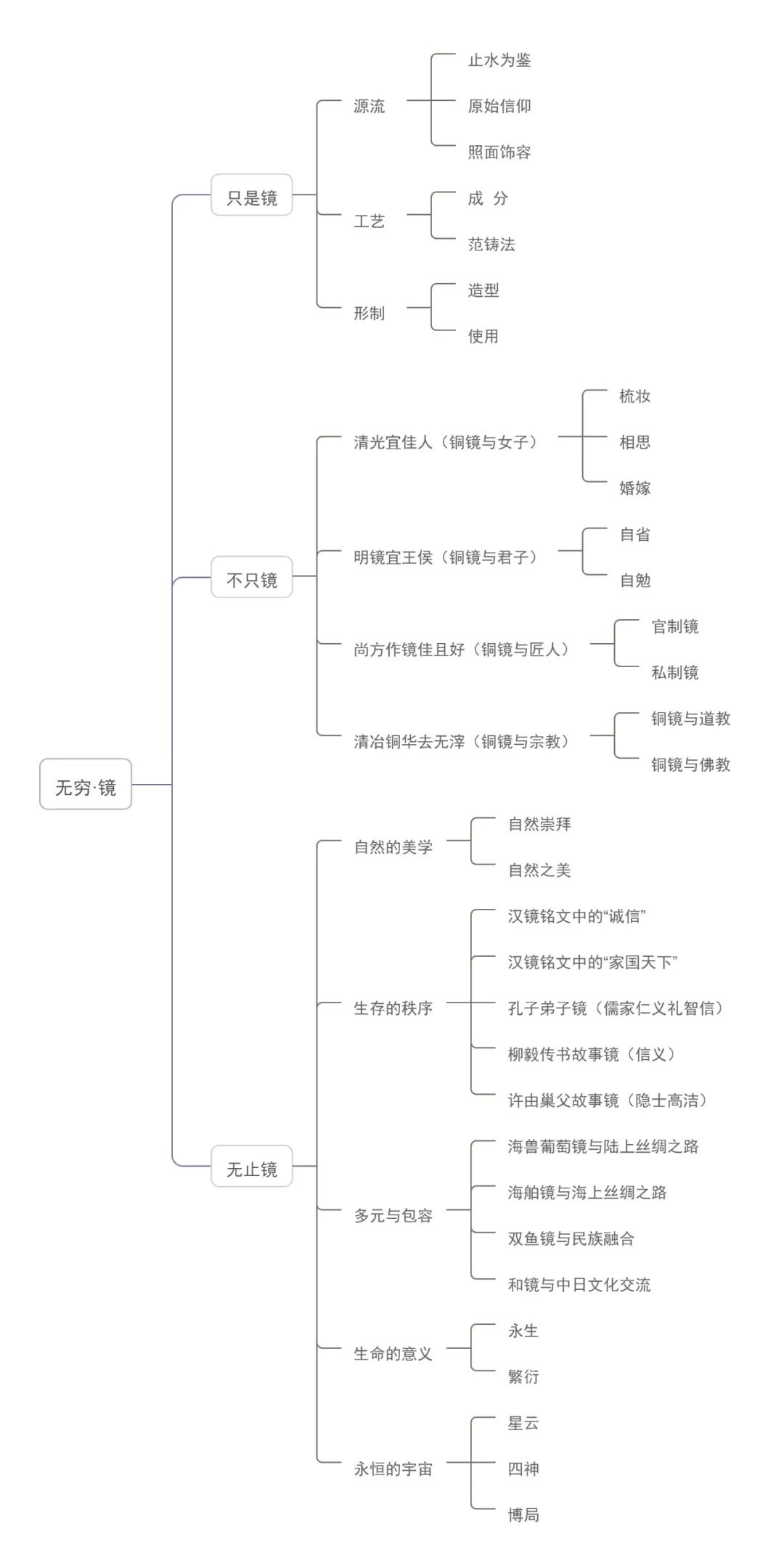

对单一类器物展,以往的策展多采用时代排序或将器物用类型学的方法进行组合,便于观众获取器物的基本信息。但当观众对器物的社会内涵、文化内涵等方面有进一步的认识诉求时,单纯以物为主导的策展思路就显然满足不了需求。观众对物背后隐藏的“人”与“精神”的追问,要求策展思路从以物为主导转向以文化为主导。而人类学是研究人性与文化的学问,文化是人类学中最核心的概念。在对文化的解释方面,人类学有着天然的学科优势,博物馆与人类学的渊源也由来已久。在铜镜展中,人类学的视野和思考方式,为这一单一类器物型的展览打开了新的策展思路(图1)。

图1 铜镜展展厅实景

1.“深描(thick description)”展品的意义

人类学对物的研究大致可分为四个发展阶段:第一阶段,关注物质形态标志;第二阶段,关注物与人的关系;第三阶段,关注社会与文化;第四阶段,透过物折射当时人类对自身的理解以及人类与生态的关系,大致可归纳为“物—人—文化”三个层级。民族志对“物”的研究不仅聚焦于形体,而且关注其在文化背景和社会中的核心作为。如果将铜镜置于人类学语境中,那么对铜镜的研究也可分为三个层次:第一,铜镜的物质形态;第二,铜镜与人的关系;第三,铜镜中蕴含的人的精神世界和价值取向。因此,铜镜展的单元划分以此为依据:第一单元“只是镜”,阐释铜镜的物质属性,具体包括铜镜的起源、制作工艺、形制、使用方式等,这一单元提供了观众进一步理解铜镜所需的知识储备;第二单元“不只镜”,阐释铜镜的社会属性,说明铜镜与女子、男子、工匠、宗教信徒等社会群体的关系;第三单元“无止镜”,阐释铜镜的文化属性,包括铜镜中蕴含的人对自然的态度、对自身的态度、对文化的态度以及生命观、宇宙观等。展览大纲框架如图2所示。以人类学对物的研究层级作为整个展览的叙事脉络,观众在参观时也就完成了对铜镜由浅至深的认识过程。这个过程符合人类学中“深描”学说。人类学家格尔茨在《文化的解释》中写道:“我主张的文化概念实质上是一个符号学(semiotic)的概念。……作为由可以解释的记号构成的交叉作用的系统制度,文化不是一种引致社会事件、行为、制度或过程的力量(power);它是一种风俗的情景,在其中社会事件、行为、制度或过程中得到可被人理解的——也就是说,深的——描述。”铜镜展整个框架的构建,就是通过三个单元层级的加深,“深描”铜镜这一器物的意义,完成对铜镜的文化解释。

图2 铜镜展展览大纲框架

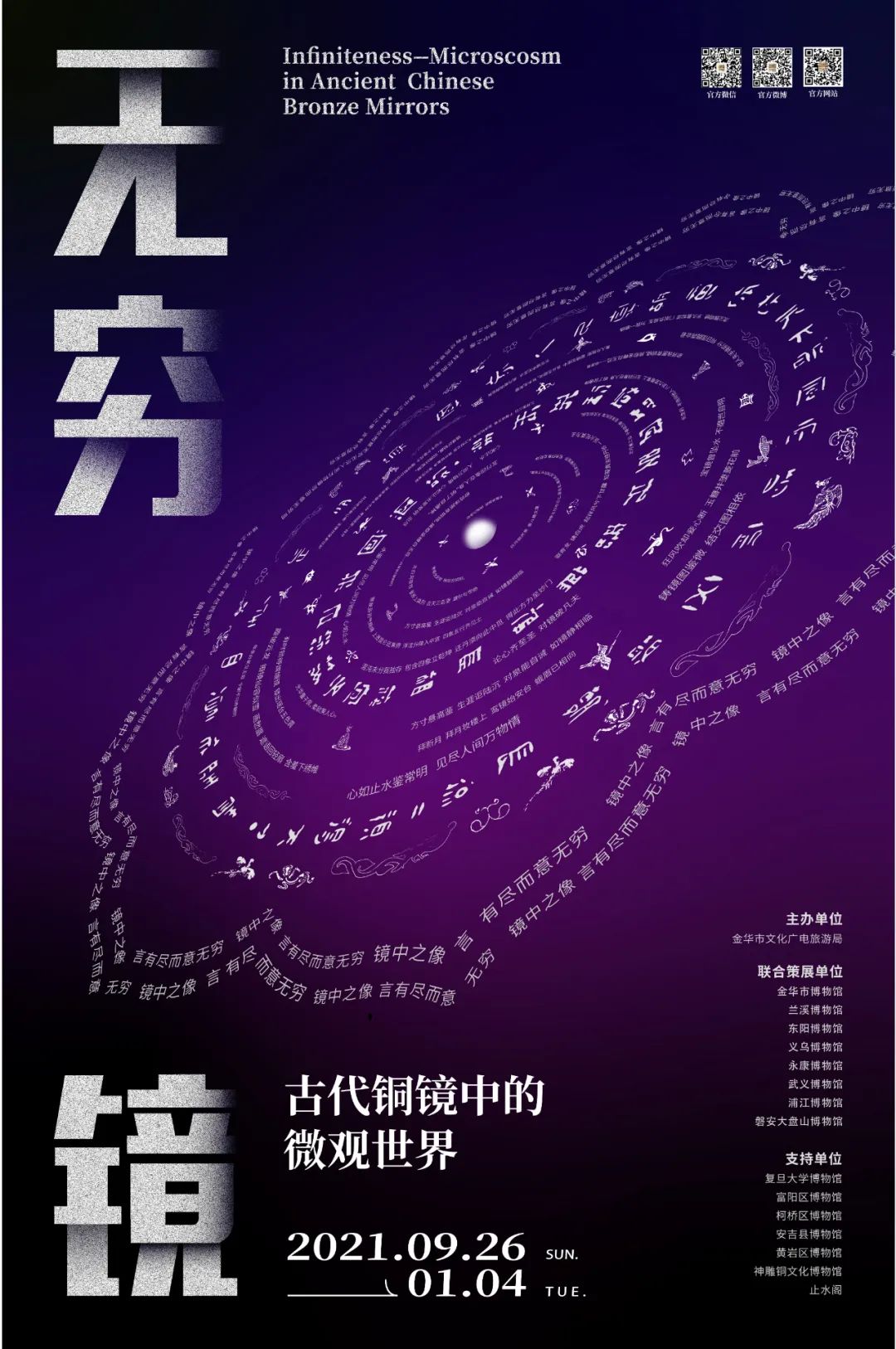

铜镜展内容策划思路是从铜镜起源开始,逐级递进,最后延伸至铜镜中体现的古人的宇宙观作为结尾。策展思路从铜镜扩展至浩瀚的宇宙,并选取宇宙相关的意象作为形式设计的出发点。展厅主色调为神秘深邃的星空紫,依据三个单元内容的由浅入深,展览背景色由浅至深逐渐变化。主海报是一个由铜镜铭文、纹饰和与铜镜有关的诗词等组成的宇宙星云形象(图3)。

图3 铜镜展览海报

2.建立与观众的情感连接

从观众的“自我”角度看,博物馆中的物,是千百年前古人(物的制作与使用者)的遗存,今天的“我”离他们很遥远。从博物馆的“自我”角度而言,“我”是文化遗产的拥有者,具备解读和阐释这些物的优先权,观众是受教育的对象。博物馆与观众的关系形成了人类学中典型的强势“自我(self)”与从属“他者(others )”的隔离对立关系。而正视主体在本体论上的“不完备性”,创建“接触地带”,建立“自我”与“他者”的对话是解决问题的关键。

在策展工作中,具体表现为两个方面:一方面是对物的解读,从解读物本身,延伸到解读物背后的人(物的制作和使用者)和精神,让观众的个体思想和经验,与物的制作和使用者产生化学反应,在参观过程中达成自我身份的构建与认同。铜镜展的最后一个单元“无止镜”,以中国人的精神文化为线索,串联起今人(观众)与古人(物的制作和使用者)。一方面,观众通过展览从古人的精神世界中“镜面”地审视“自我”,以文化建立情感连接,实现自我定义和个体认同;另一方面,打破博物馆以“自我”为中心的主导式策展,提升观众参与度,从说教性的自我阐释,转向重视观众的想法与诉求。如观众“想看博物馆里铜镜的正面”的呼声,就在这次展览中得以实现(图4)。

图4 为观众提供古代铜镜照面体验

3.“涵化(acculturation)”下的多元与包容

涵化是指两个或两个以上不同文化体系间由于持续接触和影响而造成的一方或双方发生的大规模文化变迁。人类学关于涵化的研究,启发了博物馆对文化的变迁和融合现象的关注。博物馆是多种文化交流和碰撞的空间,承担着保存多元文化的职责。在当前全球化背景下,特别是“涵化”作用下,少数族群的文化往往被埋没。博物馆展览更应以多元与包容的姿态去关切多元文化引发的社会变迁。中国古代铜镜集聚了涵化现象的多种形态,也成为本次展览重点关注的内容。第三单元“无止镜”中第三小节聚焦不同文化在铜镜造型与纹饰上的体现。

海兽葡萄镜,集合了源自西域的葡萄和海兽形象,是西域文化与中原文化融合的体现。我国各地和朝鲜半岛均有出土的海舶镜,体现宋金时期海上丝绸之路的繁盛。宋金时期流行的双鱼纹饰是汉族与东北少数民族共用的吉祥纹饰,也被铸于铜镜上。在我国宋代,日本和镜上出现了五岳真形图案,明清时期中国本土又制作了仿和镜,是中日文化交流互鉴的证明。此节名为“多元与包容”(图5),正是体现了古人对待多元文化的态度。这种态度为我们当前处理中西方文化的关系提供了借鉴。

图5 “多元与包容”部分的展示内容

四、坚守考古学立场,再现文物出土情境

在考古学学科的发展演绎中,文化历史考古学侧重于对发掘品形态特征的识别,如名称、时代、出土地、形貌等,试图再现古人物质生活的基础场景。随着过程考古学及后过程考古学的产生和发展,出土文物背后的文化现象成为分析和研究的对象。考古学的目标由对古人基础物质生活的把握,上升到对古代社会现象和古人精神世界的探索。传统考古学中地层学和类型学曾经主导了博物馆的策展思路,某种程度上也限制了策展的更多可能,而过程及后过程考古学则拓展了这些可能性。

1.考古类型学的坚守

地层学和类型学是考古学中最重要的内容,也经常被作为策展的学术基础。作为一个以文化为主导的铜镜展览,类型学是整个展览不可或缺的基石,所有关于文物的文化探索都建立于此基础之上。铜镜展项目启动的第一步就是对馆藏900多枚铜镜的时代、形制、类型等信息进行了梳理。并且运用类型学的方法,提炼第一单元“只是镜”的叙事脉络,向观众传达铜镜的源流、制作工艺、形制、使用方式等信息,为观众参观之后两个单元夯实基础。又如汉代博局纹铜镜,因背面的博局纹饰而名,关于博局纹饰的内涵众说纷纭。此纹饰在同时代博具、日晷、压胜钱中都有出现。展览将博局纹铜镜与安吉县博物馆馆藏的汉代漆器博局棋盘一同展出,日晷、厌胜钱等文物信息以图版形式出现(图6)。对纹饰相同的文物组团展示的方式,亦是归功于考古类型学的研究。

图6 铜镜展对博局镜的解读

2.考古情境分析的演绎

铜镜展的展品152件(套),根据来源可分为考古发掘品和传世品。考古发掘品通过科学考古发掘,并有相关发掘报告或清理简报,具有明确的出土时间、地点,包含丰富的历史信息。考古学研究中的“情境分析”通过观察文物出土环境,利用考古遗存间的种种共存关系,发现遗存间的必然联系,从而得出对遗存性质与功能的认识,进而重建历史。“情境分析”的方法对考古发掘品背景信息和人文内涵的探寻大有助益。但当考古发掘品脱离原境成为博物馆里的展品时,考古学对此件器物的解读能力就显得较为薄弱。这时可运用由“情境分析”演绎出的“情景展示”的方法作为发掘品展示的新思路。既然物的意义离不开原生语境,那就在展览中尽可能创造条件,力求重塑发掘品的考古情境,让物在展览中实现“再脉络化”。1994年发掘的郑继道墓,是南宋通直郎郑继道及母亲、夫人的家族墓。郑本人墓穴中出土素面方镜、玉璧、带钩、鼓钉罐、铜香炉等古代士人用品;其母、夫人墓穴中也各自出土带柄镜、粉盒、发圈、钗等女子梳妆用具。本次展览为避免考古发掘品的孤立展示,重现“考古情境”,分别将方镜和带柄镜作为典型展品,与同一墓葬中出土的其他文物组团展示,引起观众对古代士人和女子使用铜镜的场合这一问题的思考(图7)。

图7 南宋郑继道墓出土素面方镜、如意纹银盒、玉璧、玉带钩的组团展示

五、关注艺术史的研究成果,阐释视觉表达中的历史意义

作为一种延续4000多年的器物类型,历代铜镜的造型相近,但其纹饰体现了时代和社会特征,对铜镜图像的研究比对其形制的研究更有成效。以重列式神兽镜为例,背面纹饰将圆形镜面分为5行,每行嵌4个及以上的神人或神兽,共20多个形象。五行是否有特定意义?每个神人或兽是否有特定称谓,又代表了什么含义?艺术史学家给出了详尽的答案。艺术史破解图像并与同时期的文献建立联系,帮助观众回到文物本身的历史原境。铜镜作为偏重视觉图像的文物,也成为艺术院校师生的研究对象。

在此次铜镜展中,采用了大量艺术史的研究成果,也借助了其表现方式。如对神兽镜、博局镜等图像的阐释,用拓片或线描,以及补充图解的方式,将铜镜上的细微图像以更清晰更直观的方式呈现给观众,佐以艺术史的理论观点(图8),帮助观众在具体的视觉图像与抽象的精神世界间建立联系。

图8 对重列式神兽镜上神人、神兽纹饰的解读

六、结语

作为一家年轻的地市级博物馆,选取一个自身研究尚属空白的单一类器物领域,尝试通过多学科的策展路径,从启动到落地共耗时一年半时间,完成了这一临时展览。缘起一枚小小的铜镜,呈现给观众铜镜背后“无穷无尽的世界”,正如《沧浪诗话·诗辨》所言:“镜中之像,言有尽而意无穷”。通过此次策展实践,笔者认为,运用多学科路径策划单一类器物展览,有如下优势:第一,展览叙事逻辑有机会跳出时间线与器物发展脉络的限制;第二,找到了阐释“物”的新视角;第三,规避基层博物馆“明星文物”稀缺的短板;第四,更容易建立与观众的情感联系,有助于展览传播目的的实现。

铜镜展项目只是一次抛砖引玉的尝试。多学科的策展路径不乏优势,但在具体操作中,也存在着许多问题:如需具备多学科背景的人员参与;对各学科的特定研究成果依赖度高;具体实操环节还有待提高等。当然,方法只是一种工具,拓宽视野才能不断提高学术认识,达到新的学术高度。多学科的视野和跨学科的理念将是博物馆单一类器物展览策划的有效途径。