冕冠与权力——明成祖赐冠朝鲜太宗的历史图像与视觉性

摘要:在帝制中国,包括舆服在内的礼乐典制被视为天下大治的标志,亦被视为大治天下的手段。在明代高度集权的背景下,曾经“君臣通用”的六冕体制淡出历史视野,服冕制度仅属皇帝和诸王。作为“礼”的物质承载者,冕冠在“册封—朝贡”典礼中的视觉表达具体而微地展现了诸历史行动者之间的权力关系。朝贡和册封典礼的完成需要包括物料、制度、百工、官员、职贡者以及皇帝本人等在内所有要素的动态参与。整个过程例证了权力在明帝国及其辐射区域中的存在与实践。

关键词:冕冠;朝贡;朝鲜;视觉性;物质文化

引言

仇英(约1498年—约1552年)绘制的《职贡图》描绘了一幅“诸夷职贡”的鲜活场景:九溪十八洞主、汉儿、渤海、契丹国、昆仑国、女王国、三佛齐、吐蕃、安南贺、西夏国、朝鲜国共十一支队伍朝贡的场面。十一支朝贡队伍在画家细腻画笔下身着各色服饰,发式各异,值得注意的是画卷末尾“髡头辫发”打着绘有“朝鲜”二字旗帜的进贡队伍。

图-1 仇英《职贡图》(朝鲜局部)

正如葛兆光先生所指,职贡图寄予了统治者俯瞰四夷、想象天下的帝国意识,反映了传统中国对自我与世界的观念,故而成为古代中国“一个颇具特色的思想史传统”。明朝统治者通过册封朝贡来恢复、延续这种传统。明初,一系列礼俗改革使得“髡头辫发”也为“更衣正冠”所替代,一个“华夷有别”的新政权诞生了。“改易服”使冕服在新的服制等级下成为皇室专属,限制冕服的使用让君王与臣下的界限进一步分隔。与明朝一衣带水的朝鲜也同样经历了服制更替,其国王拥有服冕资格,一定程度上显示其地位之特殊,及明对这位邻舍的重视。由此,仇英想象而画成的辫发的朝鲜队伍或许并不违和。

永乐元年(1403)明成祖赐予朝鲜国王的九旒冕冠是本文的关注点。元明易代,朝鲜半岛因其特殊的地缘意义,在服饰习俗上同样经历了由髡头改为束发,而冕冠又因其象征意义,成为对朝鲜进行册封时所使用的“邦交礼物”。围绕冠体各构件的质料、匠作制度,及其在仪式上的作用,冕冠如同一顶标志,微观展示了上述要素背后的明朝的集权。

学界对于冕冠的研究包括考古及历史研究两方面:鲁荒王、梁庄王墓葬均出现了九旒冕冠,以及万历帝墓中的十二旒冕均有详细报告,这些报告可为本文研究明代冕冠质料、形制提供有价值的图文资料;同时,关于冕冠的史学研究中,学者如王秀玲、董进根据定陵出土冕服,探究冕服其形制、工艺、纹饰,用料,并提供了实物照片或是图样;学者张志云、赵连赏从明代服制典籍出发,探究冕冠制度的形成如何突显皇权和“家天下”背后的明代礼制秩序;学者如徐文躍侧重明赐予朝鲜的冕服的有关史实,认为赐服影响了朝鲜王朝的冕服制度。上述冕冠研究散见于学术期刊,侧重比较和考证:学者多是将冕冠置于服饰之中,还原其在历史上的真实画面,或是以冕冠象征性出发,将其置于政治权力之中,探讨冕服背后的政治及礼仪。但少有专门从制作到使用冕冠的全流程的个案研究:较之于前述史学研究,本文则试图紧扣冕冠的“视觉性”(visuality),追溯冕产生、流转、使用过程背后的物质、制度和文化诸因素。在此,需要在较宽泛意义上理解“图像制作”(picture-making)与“图像观赏”(picture-viewing)概念,以之作为考察“赐冠朝鲜太宗李芳远”这一历史图像中“冕冠”得以呈现的“视觉性”条件。

彼得·伯克指出:“图像见证人们看待社会世界、包括他们的想象世界的那些固定的却又在逐渐变化中的方式。”其中,图像并非是静态、被动的,充分发掘这类历史图像的视觉性构成了一种独特的历史探索方式。卡斯克尔(Ivan Gaskell)亦提及“历史还原(historical retrieval)尝试依照视觉材料初造时的可能进行诠释,当中或是涉及制作者,或是其同时代人,亦或两者兼有。”介于此,明成祖“赐冠朝鲜”正是一幅动态、鲜活的历史图像:冕冠从无到有的制作即动态的“图像制作”;而“赐冠”涉及每一位在场者的“观看行为”,即是一场涉及制作者和同时代人的“图像观赏”。可以说冕冠的视觉性承担着明代礼制社会权力的呈现与感受方式,皇权不仅在具体册封仪式(看的过程)当中临现,同样也如毛细管般蔓延在明帝国各组分中(包括其物料运输和制作过程)。通过物料流动,冕冠制作及演礼活动,明中央与地方、皇帝与百工、物质与思想被权力的物质载体——冕冠,关联起来。因此,从“图像制作”与“图像观赏”两个层面入手,依据相关史料,逐一讨论物料、百工、官吏、帝王如何在权力的网络中彼此勾连,能够更形象、深刻地把握那些“经常被忽视的,同单个、有形事物密切关联的人、过程以及审视方式”。

一、从“髡发”到“彬彬”:元明之交的朝鲜半岛

《高丽史》中记载了出使大明的使臣偰长寿身着纱帽、团领自辽阳返还高丽引起轰动,使高丽国人“始知冠服之制”。如此穿着使得新王朝的文化信息、政治姿态都汇集于使臣穿着并透过其行为向他人传递出来。自忽必烈登基以来,王氏高丽因与元朝保持政治联姻,两国间文化习俗不断受到对方影响。忠烈王作为世子入元,回高丽时已“辫发胡服”,故前述仇英画作中出现“辫发髡头”的朝鲜人也不足为奇,这种“胡发胡帽”的情形在明时有所改变。洪武二年(1369),明太祖即派遣符宝郎偰斯再赴高丽。《高丽史·舆服志》中记载如下:“事元以来,开剃辫发,袭胡服,殆将百年。及大明,太祖高皇帝赐恭愍王冕服,王妃群臣亦皆有赐。自是衣冠文物,焕然复新,彬彬乎古矣……”

从史书记载“焕然复新”,可看出在恭愍王(1352-1374)时期,高丽对大明赐服持积极态度。然而对外政策与统治集团的政治倾向有直接关系,明朝政权稳固初期,两国册封朝贡关系并不是十分牢靠,彼时南京作为明朝的中央枢纽,在地缘因素上,并没有北元与朝鲜半岛壤地相接的优势。高丽“对外政策依然在明朝和北元之间摇摆,且中心偏向北元一边……”这一状态持续直至高丽被李氏朝鲜取而代之。朝鲜王朝实行“亲明”政策,但建文帝即位之初致力于“削藩”,且对待朝鲜问题上沿袭明太祖的态度,直到靖难之役前后,与朝鲜的不断斡旋中,双方最终建立朝贡关系:“敕朝鲜国王李讳。日者陪臣来朝,屡以冕服为请……且朝鲜本爵,宜赐以五章或七章服。朕为《春秋》之义,远人能自进于中国则中国之。兹特命以亲王九章之服。遣使者往谕朕意……”此次册封,明朝一改以往态度,对朝鲜以亲王礼遇待之,其态度转变与东亚政治环境的改变有关:明廷因“削藩”导致内部权力变动:燕王朱棣挥师南下造成的军事压力,迫使建文帝不得不拉拢朝鲜。而朱棣登基后,永乐元年(1403)赐予朝鲜国王冕服及诰印加深明与朝鲜的互相认可。

《明实录》所记:“辛未,朝鲜国王李芳远遣陪臣石璘、李原等,奉表谢赐药并贡马及方物,且请冕服书籍。上嘉其能慕中国礼文,悉从之。命礼部具九章冕服,五经四书,并钞及彩币表里,俟使还赐之。”相较于明朝史书的简洁凝练,朝鲜则浓墨重笔介绍了朝廷派遣册封的细节:“辛未,朝廷使臣黄俨、朴信、翰林待诏王延龄、鸿胪寺行人崔荣至,赍冕服及太上王表里、中宫冠服、元子书册而来……国王冠服一副、香皂皱纱九旒平天冠一顶,内玄色素纻丝表、大红素纻丝里,平天冠板一片、玉桁一根、五色珊瑚玉旒珠并胆珠共一百六十六颗内,红三十六颗、白三十六颗、苍三十六颗、黄三十六颗、黑一十八颗、靑白胆珠四颗……”这是其他朝贡国没有的殊荣。作为“靖难之役”后登上皇位的明成祖来说,获得周边心折首肯尤为重要,“册封”这一历史图像也是皇权正统性得以实现、稳固的视觉证明:赐予“一衣带水”的朝鲜衮冕之制既是看重,亦是自身权威获“异域”认可的确据;通过仪式、华服,给赐,朝贡,新政权的双方以臣属关系来获得彼此认可,皇帝及臣民都通过观看“衣冠革新”的历史图景,东北亚的新秩序在这图景中得以建立。从“髡发”到“彬彬”,胡发胡帽的情形已大为改观。朝鲜王朝在请赐冠服与册封之中,其服饰制度随即确立,明亡后,向清廷朝贡坚持“大明衣冠”。显而易见,在明初的东亚秩序中,衣冠更替成为“构建政治认同的重要文化符号”。而这使得我们今日所见朝鲜太祖御真,其服饰与明朝相差无几了。

二、“劳费百端”:原料从哪里来?

除了人物服饰给人外在的视觉感官以外,冕冠的视觉性包含其质料的运输、制作和赏赐整个流程。《明集礼》中记载宾礼中的冠服要求:“……蕃王来朝,皇帝服衮冕,皇太子服冕服,百官具朝服侍立。蕃王服其国服,若尝赐衮服者则以衮服朝见。”而诸朝贡国中只有朝鲜国王享有衮冕之制。与琉球、安南建立封贡关系时,给赐冠服只有皮弁冠服了:“宣德元年,六月癸亥朔,遣使赐琉球国王中王尚巴志皮弁冠服。”也有安南国王求赐朝鲜冠服被拒的情况:“安南国王黎灏求冕服不与,与皮弁常服。”衮冕和皮弁冠在形制上有很大差别,属于等级较高、性质特别的一类,在册封-朝贡体系示为更亲密的邦交“礼物”;此外,衮冕本身也具象征性,冠体前后旒珠数量代表等级之高低;“冕而前旒、所以蔽明,黈纩充耳,所以塞聪。”《左传》有记载提到:“衮冕黻珽,带裳幅舄,衡紞纮綖,昭其度也。”冕冠的不同构件也成为约束统治者言行举止的象征。

《朝鲜王朝实录》中记载了明朝赐予朝鲜的两次冕服,其中包括永乐元年(1403)年赐予国王的九章冕服,及景泰元年(1450)赐予王世子的七章冕服。鲁荒王墓与梁庄王墓中所出九旒冕冠,由于同属于明代早期冠服,也可同朝鲜国王获赐冕冠作一参考对比。

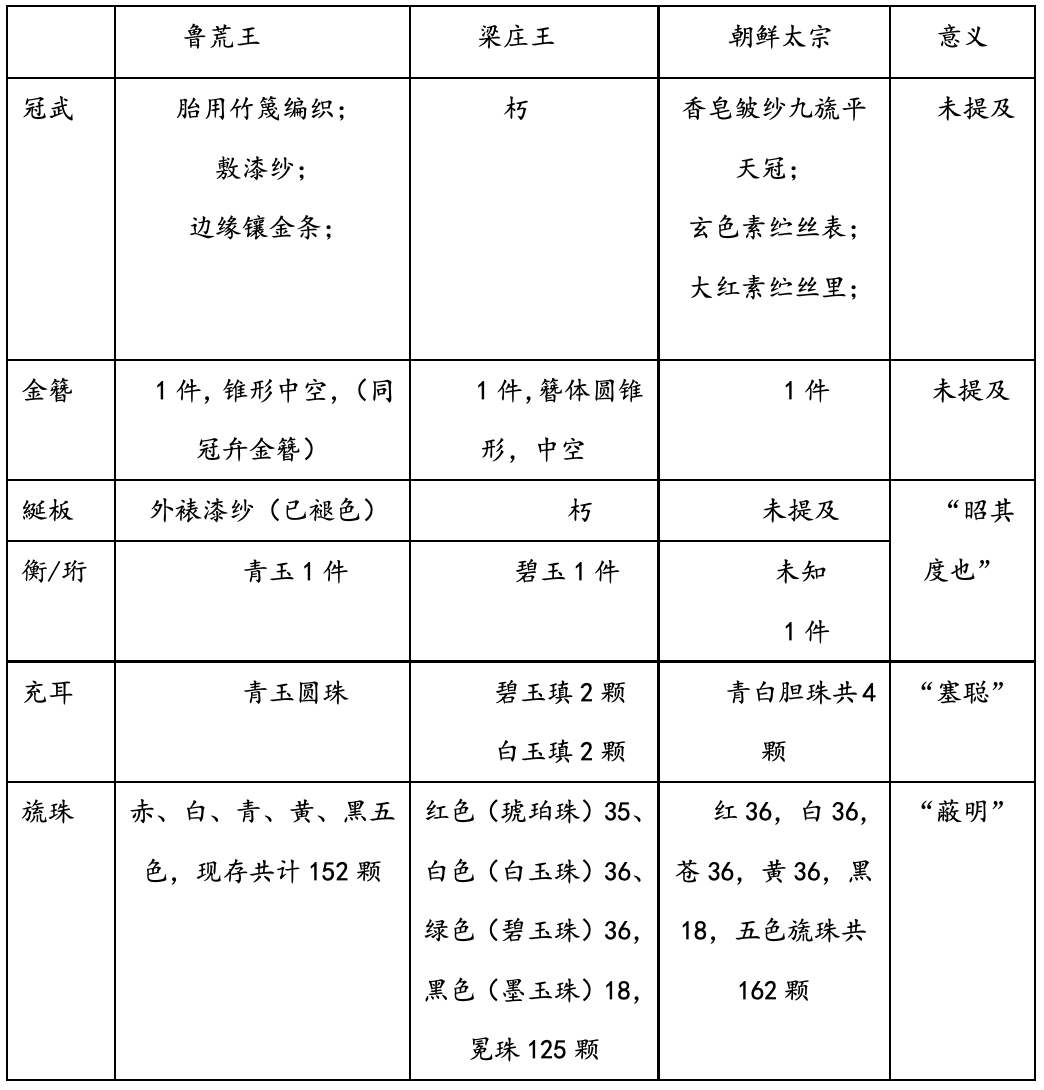

表-1 鲁荒王、梁庄王与永乐元年所赐朝鲜国王冕冠构件及意义

上述表格对比,结合史实,可以较为明确知道以下三点:第一,不论是明亲王,还是赐予朝鲜国王的冕冠,其规制十分相似,构件则大体包含冠武、簪、綖板、玉衡(珩)、充耳和旒珠五部分;第二,从构件有关的考古报告中可以看出制作冕冠所涉及的原料大抵包括竹篾、金、丝织品、玉料;第三,对于这些原料的种属、产地的界定,史书和文献以及考古报告尚无详细记录。

冕冠本身的象征性及其政治性,使其在宾礼这一历史图像中成为众目共视之物。在朝贡仪式上为皇室所戴,在册封仪式上又经由使臣之手赐予朝鲜国王,而后在蕃国内,迎接使臣、望阙礼等仪式上,朝鲜国王“服冕”显示出其“秩比亲王”的等级和权威。

冕冠的视觉性绝非静态的历史画面,而如毛细血管般深镶于中央权力秩序动态运行之后。《明史·曾鉴传》提到一大臣向孝宗皇帝谏言时提到:“毯虽一物,然征毛毳于山、陕,采绵纱诸料于河南,召工匠于苏、松,经累岁,劳费百端,祈赐停止。”这则史料说明宫廷制作毯子的用物精巧繁复,由此可见,作为礼制及权力凝结物的冕冠,其制作自然并非一蹴而就。这些物料、人工的耗费同样成为了冕冠得以展示的初始环节。

制作冠胎所需细竹丝、玉珠、金,以及丝织品皆为构成冕冠的物料,而这些构件的原料经广泛搜集,再由运输至内府机构制作而成的。因此从各个构件:玉石所制旒珠、玉衡(珩),以竹丝所作冠胎及其他附加材料入手,探讨这些物料的产地和来源,即前述的“图像制作”。

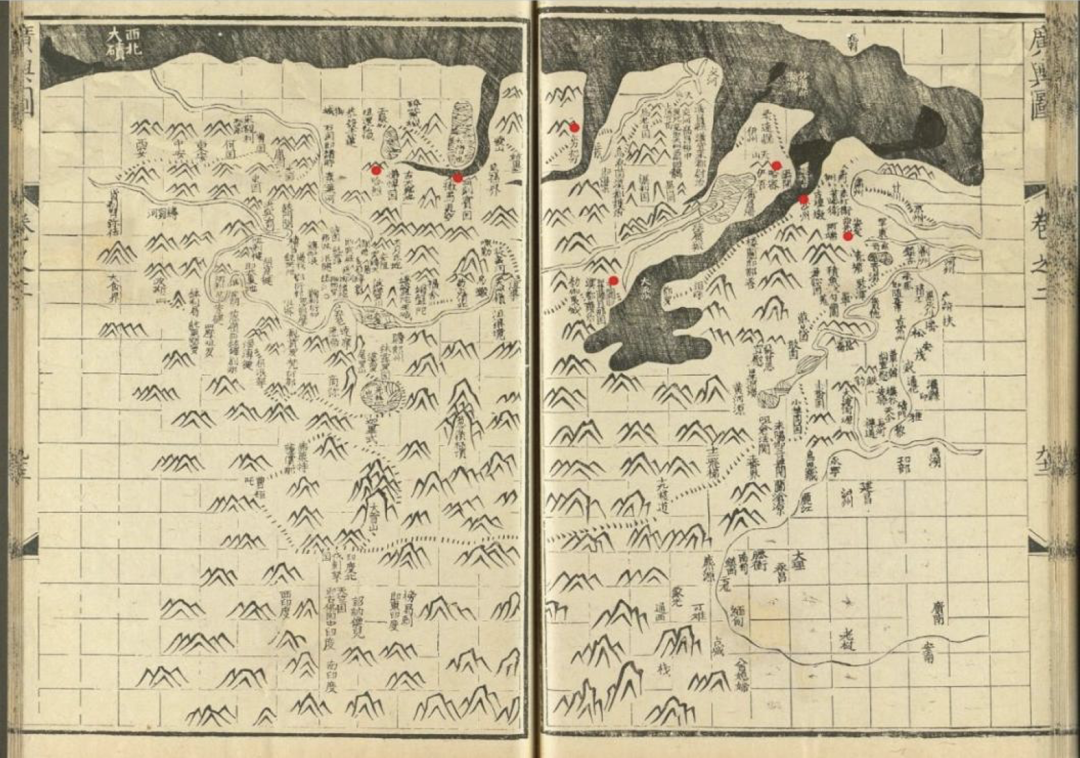

冕冠玉饰:首先冕冠玉饰以冠上所垂旒珠、充耳(瑱)、玉衡(珩),考古报告显示其为玉质。宋应星在《天工开物》中的《珠玉篇》详细记载了明代玉石开采的情况,记载显示这些贵重玉石多出自今日的新疆地域。史书有载:“于阗大国,在葱岭北。永乐六年,头目打鲁哇亦不剌金遣使来朝贡玉璞”。“甲戌,别失八里王沙迷查干遣使木写非儿等来朝贡玉璞名马。赐木写非儿等白金彩币有差……”《明会典》中记录了当时西域朝贡诸国,通过朝贡,西域玉石随使臣来到了中原地区,成为礼仪用玉的一部分。

图-2“西域图”(红点标注则为进贡玉石的国家,不全)

竹胎:其次,作为冠胎的细竹丝也是值得关注的一份材料。竹蔑易于编织,鲁荒王墓中所出冠(帽)7件,其中九旒冕的冠武、九缝皮弁的胎,乌纱折上巾、笠帽均为“竹篾编织网格状”。明代一些地理志中,多有“竹产”记录。从闽南地区的“筼峡:‘在府城西天竺里山多产竹’(注)”;“昌山:‘在乐昌县,治南山多乐石,可为懸磬,又产竹,可為管籥’(注)”;至浙江温州:“篔簹山,在瑞安县东八里。一名篔簹谷山,多产竹。”;绍兴:“外山在府城西南二十五里其形旋产竹”;我们都可以看到“竹”的出现。甚至河南“河内县”在《明一统志》中也记载竹为其土产。

明代的一些诗集也可以看到竹子的影子:“江上慈姥山,地舆嶰谷匹。产竹制萧管,清和中音律。”诗句中的“慈姥山”则位于当时的应天府,也是江南地区。除自然生长的竹子,种竹也相当普遍。在地方志也可见利用部分竹子的韧性制作竹器的记录:“竹之属,猫竹、江南竹、紫竹、黄竹、苦竹、实竹,可剖为器用。”

经生长、而后作为物料被运输后,竹料还需经过一项特殊的手续——抽分,作为皇家木材的重要来源之一,竹木柴薪,须在竹木抽分局进行“缴税”。明朝设置“抽分局”对其管理。明前期,此税多以实物进行,后期则折银缴纳。竹木局主要集中于“两京”:其中北京有“广积、通积、卢沟桥、通州、白河各抽分竹木局”,南京则有“龙江抽分竹木局、瓦屑壩抽分竹木局”。滝野正二郎依据《芜关榷志》及《两浙南关榷事书》等史料,研究了芜湖与杭州厂的竹木抽分情况,可得知芜湖厂的抽分竹木源自四川、湖广、江西、南直隶至于广东大部分地区,而杭州厂仅限于钱塘江流域,杭州抽分厂的主要抽分对象包括竹子及软蔑。《卢沟运筏图》恰恰是当时明宫廷画家在了解卢沟桥抽分竹木局、宣课司等的基础上所作,记录当时的商船抽分缴税的情境。

漆:再者,冠胎上及上覆的丝织品还需要“髹黑漆”。对漆料的掌控也属国家监管之范围。《明实录》记载:“……命种桐棕漆树于朝阳门外、钟山之麓地,时以朝阳门外多隙地,故有是。命凡种桐棕漆树五千余万株,岁收桐油棕漆以资工用。”按照《明史》记载,“丁字,掌贮生漆、桐油等物”。内府的丁字库掌握了染制颜料。

金:最后,需注意到,用以固发的金簪所用的金也属于明代冕冠物料的一部分。《明代金银器的原料与制作工艺》中简要介绍了《明实录》中所载各地进缴矿金的地区,其中以云南上缴居多。万历年间也有神宗派遣使臣前往吕宋海外采金的事情。可见对金的需求之多。

冕冠除玉料需要朝贡以外,冠饰其余原料属于“明代物料征收”的一部分,这些征收早期以实物为主,明晚期召买物料已变成常见的事情。集权的中央控制着疆域内的各种“物”(things),随着货币化和市场化,对物的控制形式变得多样化起来,白银折价是最常见的一种形式。物料的流通为冕冠制作的实现提供了保障,正如谏言大臣所述“劳费百端”了。

因此在制作以先,各构件的原料已经涉及到中央及地方的各个机构,并在物料的运输中加深着“经手之人”对其的印象。

三、籍籍“无名”:工匠与机构

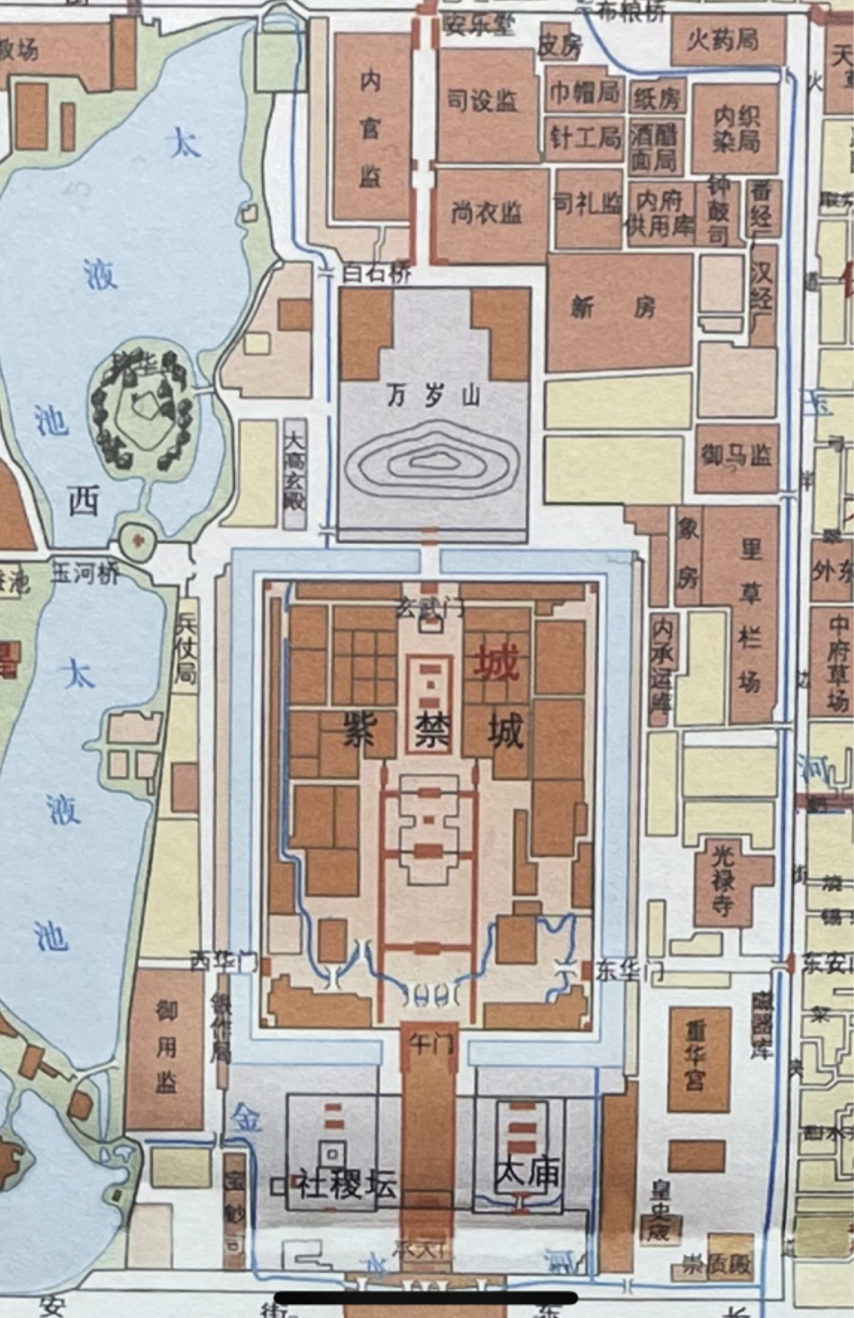

我们今日所见的其构件的繁复,显示冕冠制作的复杂性。诚如上文所述,原料并非来源于同一机构,而是分存于内府各库,冕冠制作也需诸匠人通力协作。即冕冠的视觉性也存于制作过程之中:尚衣监,巾帽局,针工局以及专门制作金银器的银作局都与冕冠制作相关,以上机构属内府管辖。尚衣监与御用冠服制作直接关联:“尚衣监、掌印太监一员,管理、佥书、掌司、监工无定员,掌御用冠冕、袍服及履舃、靴袜之事。”在《明会典》记载:“凡制作皇帝皇太子亲王衮冕袍服,务要择日兴工,仍择日以进,其余婚礼妆奁并太常寺祭服净衣,及给赐衣服冠带、丧礼衫巾并行移针工巾帽二局如法制造。”寥寥几笔传递出制作衮冕袍服的流程。根据空间分布来看,这些机构又十分接近。

图-3 明代尚衣监、巾帽局、针工局地理分布

在万岁山东北,为皇室服务的内府二十四监局多位于此。空间上比邻而接意味着内监各局之间存在联系,各机构职能的相关性,以及人员之间也存在潜在沟通之可能。

还需要关注的是制作冠服的工匠:在史书典籍中工匠多为无名之辈,他们却掌握制作礼冠的技术环节。其中“工部和内府各监局控制的民匠,是官手工业的骨干。部分工匠则承袭元代的匠籍。”服务于内府的工匠主要为住坐民匠,其匠籍管理及征调则属于工部。同时,不同于班匠的是,住坐匠的服役时间长,会有一定食物补贴:“永乐十九年令内府尚衣、司礼、司设等监,织染、针工、银作等局南京带来人匠,每月支粮三斗,无工无支。”通过匠户制度,匠人的身份被得以固定下来,从“衮服小襟上绣字及绢书标签题字看出,一件衮服从织造到收人内库的时间为十三年。”这些制作冕服的工匠更因如此工艺得以被皇室掌控。《大明会典》记载存留军民匠中,其中“尚衣监有一千二百四十九名,碾玉匠三十名,冠帽匠五十三名,漆匠一十三名,草帽匠七名,钻珠匠五名,穿珠匠一十一名……”从记载中可以看到,宫廷制作衣服精巧,因此绣匠的数量远高于裁缝匠;而匠人种类数量居多的则属尚衣监。构成冕冠的各构件都有相应匠人制作,绝非一人完成。轮班的年限也依据匠人种类各有差异,或五年一班如裁缝匠,或四年一班如竹匠、墨匠、双线匠,或三年一班如络丝匠、挽花匠等,上文提到的穿珠匠与卷胎匠则为二年一班。明中后期,匠人流动愈发自由,成化年二十二年,部分工匠便具备“以银代工”的支付能力:“每名每月南匠出银九钱北匠出银六钱,到部随即批放,不愿者仍旧当班。”及“南直隶等处远者纳价,北直隶等处近者当班。”以此免去轮班奔劳。根据隆庆年间的《临江府志》中“匠役”一节记载,其中“京师住坐”有“冠帽匠五户”,而“南京轮班”的则有“冠帽匠三户”。住坐匠依户籍不同分为军匠和民匠。民匠主要服务于内府,主管机构为内官监。《嘉兴府图记》中记载“京师有轮班有存留者……嘉兴有冠帽匠五户……”洪武年间,朱元璋就命“苏淮地四万五千余家填实京师,壮丁发各局充匠。”而在永乐年间,明成祖的北迁又带走了“民匠二万七千”。江南地区民匠提供了宫廷的多数劳力,不难理解冠帽匠出现于南方府志中。

此外,除了制作冠饰的工匠之外,运输物料的人员也属于实现“冕冠图像制作”的一环。《明会典》记载“嘉靖十年议准针工巾帽等衙门讨要船只,听兵部委官查照并省贡船例如针工局等料每船定装五十五扛,巾帽局等料每船定装四十五扛,其余空板箱及袍袱毯套等不係工料每八十扛与船一只,不许泛滥多讨。”这船只所指便是马快船:“……后暨我太祖文皇帝营建北都以来,凡服食器用工料财物无不取给于南而此船装载运送之差,盖昉于此尤为不得已,而非泛而用之也。”马快船在物料运输中起到举足轻重的作用,主要满足于宫廷消费。船只运输的人员由于与织造有关的物料数量并不是固定的,因此船只也并非定额。以织染局为例,“春秋二运,龙衣并起各色紵丝沙罗绫每年二运多至三千五百余匹,每箱装二十五匹作一扛,每船可装四十扛。〇嘉靖九年题准用船四只〇嘉靖三十一年题准四十三扛用船一只……”这些马船、快船与黄船,也被称为“贡舫”,承担“运送郊庙香币,上供品物,一切军需器仗”的责任。

内府所用工匠分工之细,从侧面看出行业分工甚至已经相当完备。匠人的数目、每月支领的食物出现在正史典籍中,一方面可以看到,对匠人的严密管理已经成为统治活动的“日常事务”,代表了朝廷要求服从者的忠心——对于逃跑的匠户会有惩罚。自此,不同构件和物料经匠人手工,使冕冠的视觉性在“图像制作”这一方面已悉数完成,一幅制作冠服的历史画卷仿佛从物料被运输的时刻开启,到成品的完成,实现“冕冠展示”即“图像观赏”的条件准备完毕。

四、敬“冠”重礼——冕冠与仪式呈现

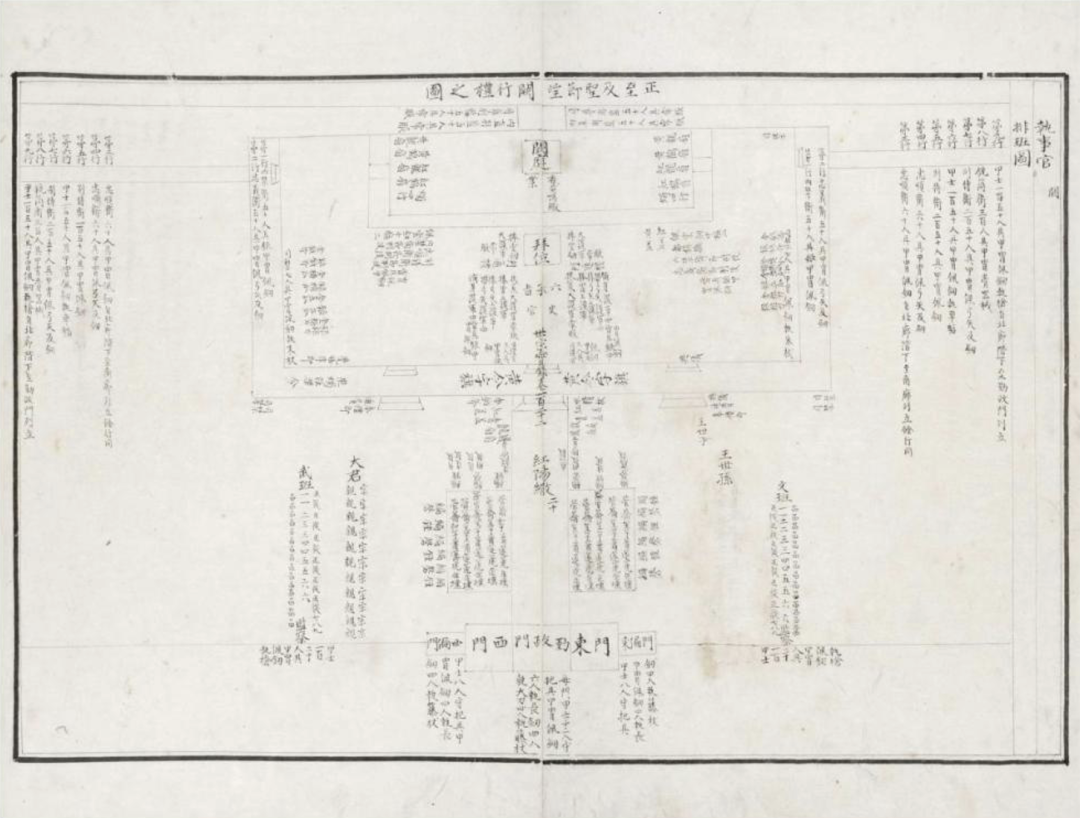

冕冠实现其“视觉展示”场合,亦是展示皇权的场景,这是通过仪式来呈现的。黄仁宇描述其场景时说到:“参加礼仪需要频繁更换冠服,有时达一日数次……皇帝在隆重的典礼上所使用的‘冕’,形状像欧洲学者所戴的‘一片瓦’,而珠帘来回晃动则在于提醒皇帝必须端庄,不可轻浮造次。”在册封朝贡的流程之中,宾礼《周礼》中提及“以宾礼亲邦国。春见曰朝,夏见曰宗,秋见曰觐,冬见曰遇……”。作为五礼之一,“宾礼”属于天子礼待诸侯,郑注《仪礼》士相见于五礼属宾礼,后世所从之。蕃王来朝仪、圣节正旦冬至蕃国圣阙庆祝仪对整个仪式有具体之要求。在明代,多数时间往来于两国的则属于蕃国使臣:

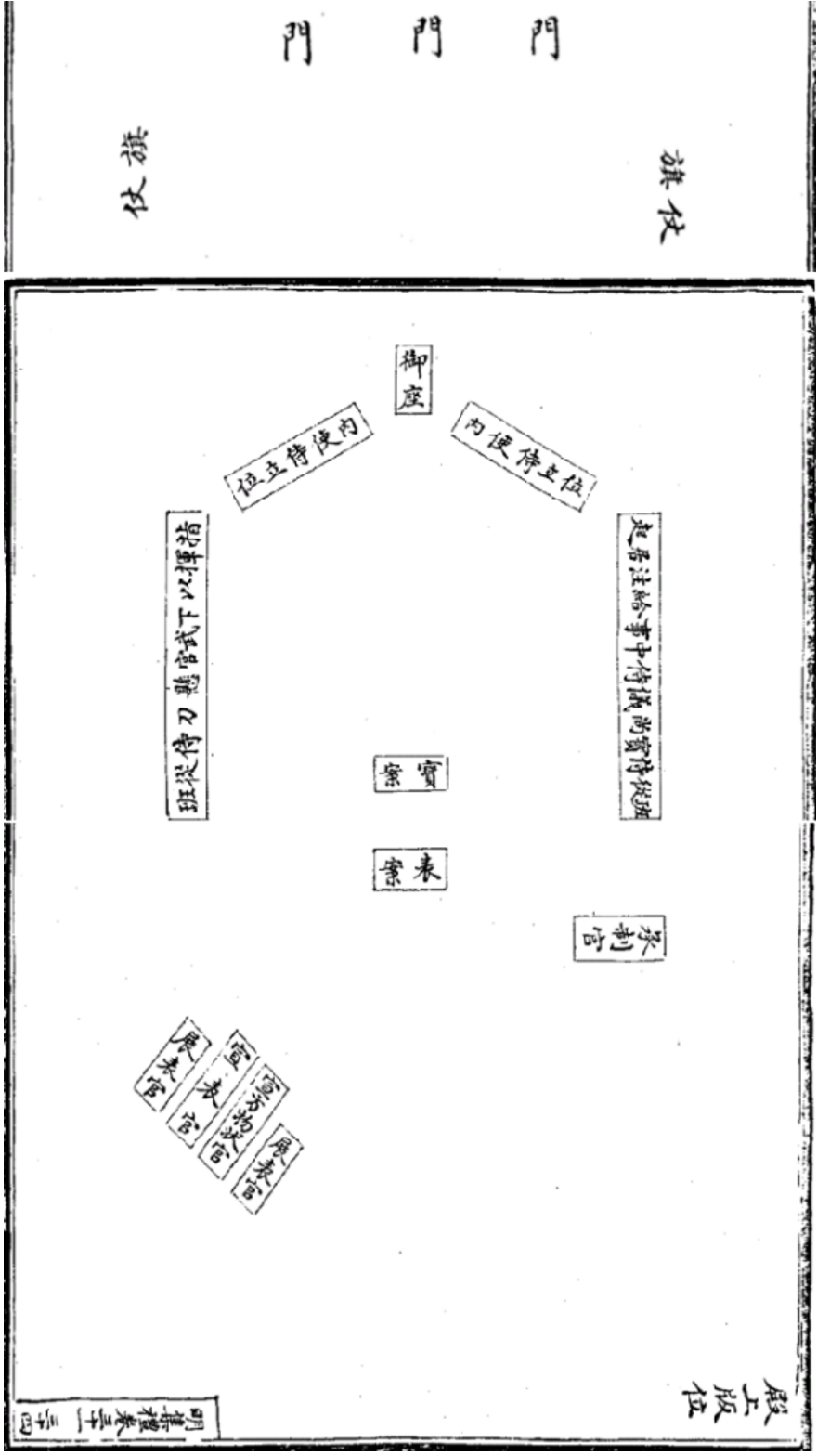

“……洪武十八年定蕃国初府遣使奉表进贡方物,先于会同馆安歇,礼部以表副本奏知仪礼司,引蕃使习仪,择日朝见。其日锦衣卫陈设仪仗和声郎,陈大乐于丹陛如常仪。仪礼司设表案于奉天殿东门外丹陛上,方物案于丹陛中道之左右,设文物百官侍立文武楼南……”

习仪是为确保正式仪式的万无一失。习仪、纠仪及处罚,于保障明代朝仪秩序有积极意义。这些复杂繁琐的规定使得朝堂之上无人敢于怠慢。在延绵的队伍之下,包括侍立宦官在内的文武百官及贡使,所有眼见耳闻之人均属于这场仪式的参与者,他们调动自己的感官,见证天子威严,也切实感受到天子皇家与臣下的身份区别。

图-4蕃使呈贡方位图

在这场具有观赏性的视觉盛宴上,皇帝本人实际并无法清楚看到呈贡“方物”,只能听到“宣方物状官”的言语。因此,不可忽视百官在这场仪式的重要性。毛睿认为,“在仪式的核心部分,蕃使和方物并未进入奉天殿。天子在这场仪式中只能居于奉天殿之上,以倾听礼部官员宣读表文、方物状的方式来参与仪式。”因此,冕冠视觉性的另一方面,图像观赏完成——册封朝贡所需用物与相关人员在礼仪空间内得以汇合。这一幕流动的图像中,每一位官员身着各自品级朝服,各就其位,在以宾礼主导规范下的“次序”下直接或间接参与冕冠的图像“制作”及其“观赏”。人和物促成了以礼为核心的明朝政治权力网络上的视觉展示。

此外,还需看到服冕的视觉性在朝鲜半岛的延伸。朝鲜国王需要在重要的场合服冕行礼来以示其对明的臣服。元旦、冬至、圣节(皇帝生日)、千秋节(皇太子生日),朝鲜国王会在汉城向北京方向遥拜:“八年,春正月○庚戌朔/上服冕服,行向阙礼,停百官朝贺。”服冕场合的特殊,不仅使得冕冠的视觉性得以在明朝内部的朝贡仪式上所彰显,又将“视觉景观”传递给朝鲜,使“礼”的秩序在域外朝鲜得以拓展。恭愍王在位时,于洪武年间请赐“本国朝贺仪注”,触发了洪武初期“蕃王朝贡礼”的制定。下令“衣冠悉如汉唐”的明太祖也天然地顺应了“以衣冠正君臣”的做法,冕冠成为视觉象征——象征统治者的正统和权威。身俱官服的朝鲜官员也能从望阙礼这样的仪式中获得同样感受:以明为核心的“东亚”内,穿戴冠服即是穿戴“秩序”。郭嘉辉认为,蕃国要从服饰、人员、仪式等方面学习如何执行此礼,朝贺因而成为将明朝礼仪文化扩散至东亚的载体。由此,赐冠的历史图像及其视觉性不仅在于形制、象征意义,而是从制作之初就已诞生,完成于册封仪式上所穿之礼冠。明代的政治制度、礼仪规章、社会关系都上述动态的图像变化中展示皇权对其的掌控和约束。

图-5正至及圣节望阙行礼之图

小结

尽管开篇的职贡图存有一定的“以意为之”,但绘画如管中窥豹,仿佛让人看到明朝在皇帝权力之下整个册封朝贡体制的一个视觉场景:来自十八支朝贡队伍,甚至更多族群,他们运输各样“方物”,经长途跋涉,呈贡、习仪,宴请,朝贡仪,望阙礼,最终完成朝贡。本文强调历史图像(picture)绝非静止画面,而是动态变化的,一幕接一幕的图像还原了皇帝政治生活的一方面,突显权力在明朝的毛细管般的运作方式。

“早期艺术的核心是以特殊的材料制作具有特殊形态、纹样和礼仪功能的可移动文物。”冕冠显然具备这样的要点,通过象征和视觉性传递,冕的礼仪价值使其具有神圣和权威,也成为沟通明-朝双方观念、制度的有形礼器,在仪式中升华为一种秩序并导致进一步的敬拜、臣服和朝贡。作为礼之象征的冕冠其核心便是用象征性的艺术来规范人的行为,冕冠被赐予朝鲜太宗后,新的秩序等级和思想观念认同也随及在朝鲜确立。朝鲜国王身着冕服举行仪式时,冕冠的视觉性也从明朝疆域延至朝鲜国土。

从“图像制作”来看,作为图像核心的冕冠不仅需要玉料、竹料、漆等物质材料,也需要朝贡使臣,匠人,以及保证上述人、物顺畅交通的官吏的参与,物与人都直接或间接制作了这场动态的宾礼图像;从“图像观赏”来看,包括皇帝、朝贡者,所有调动眼目身体参与仪式之人,不仅成为这幅权力图像的见证,而且也作为被观看、安排的对象。在“看与被看”这一行为中,众目昭彰,有形的冕冠的视觉性背后承载的“社会事实”,及是无形的皇权的视觉彰显。身居其中的每个个体也由此排序己次,成为构建明朝对内对外权力秩序的一部分。