遗址空间的完形表达与再现——以南京石头城遗址公园为例

摘要:

由于时间的单向性与空间的重叠性,在建成环境发展过程中,遗址作为曾经的历史存在,二者在空间关系上表现出不同程度的矛盾与对立而有待协同,正确处理二者的关系既关乎历史遗存的保护与延续,也影响城市文化建设的内涵与质量。遗址公园是实现遗址本体保护、展示,以及协同遗址与城市空间发展的有效方式。破碎化是遗址的空间共性特征,其空间表征具有模糊和非完整性。基于“完形”理念,运用地理信息系统、倾斜摄影等数字景观技术探索寻求遗址公园空间完形的策略与方法。结合南京石头城遗址公园实践,从文史梳理、考古发掘、地理空间演化、多源空间信息的叠合与分析等不同维度对遗址空间进行解析,提出基于遗址“空间完形”的规划设计策略。

关键词:

风景园林;遗址公园;空间完形;石头城;设计策略

2008年10月,第16届国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在加拿大魁北克召开,会议以“遗产地的场所精神——在有形与无形之间”为主题,会后相继发表与通过了《保护遗产地精神的魁北克宣言》和《文化遗产阐释与展示宪章》,提出并强调“场所精神”在文化遗产保护中的重要作用,以及对遗址有形和无形价值认知的重要性[1]。同时《宪章》明确提出:希望通过对遗址历史结构和文化价值的阐释,促进公众对文化遗产地的理解与欣赏,培养公众意识与公众参与[2]。2015年,国际古迹遗址理事会于阿曼苏丹国塞拉莱举行考古遗址公园第一次国际会议,其序言中也提及遗址公园应为公众提供理解认知人类过去的恰当方式[3]。2021年11月,国家文物局印发《大遗址保护利用“十四五”专项规划》,着重强调提升遗址展示利用水平,推动遗址保护利用理论、科技与方法创新,让大遗址“活起来”[4]。遗址空间无论是作为有形的场域,还是其逻辑关联蕴含的无形秩序,都是历史场所物质和精神内涵的共同体现[5]。然而,破碎与片段化是遗址空间的共性特征,于普通公众而言,对其历史信息、内涵及价值的认知理解存有一定难度。

历史遗址本身具有显著的时空维度特性,“时间”是历史文化遗产梳理的重要路径,而“空间”更是历史文化遗存认知的第一要素[6]。传统考古学范畴下遗址空间研究遵从“点-线-面”的认知逻辑,而此并非完全符合人的认知规律[7]。王心源等在考古学空间研究中指出,“对遗址空间的研究需建立符合人对地物认知规律的研究思想路线,即从整体到局部、从宏观到微观的认知路径”[8]。由此,本文提出“空间完形”理念,完形即对遗址历史信息更为多源、整体、系统的表达,而空间作为承载遗址历史文化信息存在的载体,同时在数字景观技术辅助下,从空间完形的角度探索遗址公园规划设计的新方法,具有理论与实践的双重意义。

1 遗址公园空间完形的逻辑

1.1 遗址空间基本特征

在空间形态上,历经迭代演替的现状遗址空间难以完整保留其原初空间形态,由于遗址历史空间构成要素及信息内容的缺失与偏差,现状遗址空间呈现片段、离散、破碎的非完整性形态特征[9];在空间结构上,由于时间的单向性和空间的重叠性,遗址在时间维度上的迭代表现为空间上的叠合与演替,在此过程中受不同外力作用影响及自身内在结构的退化,致使弥散于建成环境中的现状遗址在空间结构上易呈现非逻辑的混沌状态;在空间意象上,由于遗址物象本体的迭代演化,现状遗址空间与其历史原初物象空间产生了不同程度的差异,原初空间意象也因为遗址物象的差异而发生改变,历史上确切的空间意象变得含混与模糊,遗址空间表意存在无解或多解的可能。

1.2 遗址及其环境解析

对遗址空间的认知需根植于其赋存环境之中进行解析。在宏观层面上表现为遗址与其外部建成环境的伴生关系,随着建成环境的不断迭新,其与遗址空间的伴生关系具体表现为两方面:

一是建成环境与遗址之间和谐共生共长,遗址文化内涵被建成环境所吸纳,丰富其底蕴,同时建成环境为遗址空间存续提供了稳定的外部条件;

二是遗址与建成环境发展规划及功能需求在一定程度上存在矛盾与冲突,致使建成环境对原初遗址空间造成不同程度的占压与破坏[10]。

在微观层面上,表现为遗址内部要素及其整体关系认知。由于自然演化的消退、人为活动的侵占及自然环境变迁与地理灾害的破坏等原因,遗址内部原初的历史空间形貌格局难以保存,现状遗址空间风貌形态易呈现破碎、残缺、片段化空间特征,遗址内部环境要素及空间关系有待进一步厘清。

1.3 遗址空间的完形

历史遗存随着时间的流逝,其空间形态逐渐变得残缺与不完形,原本完整的历史信息被割裂,呈现在人们面前的是历史物化的残存碎片。针对不同遗址空间现状,以遗址保护为前提,从空间格局、结构、形态、构成、意象等不同维度对遗址历史空间信息加以适宜表达与揭示,为历史的碎片寻到逻辑与结构支撑。通过对遗址历史空间的完形,弥补时空的局限性,活化遗址的展陈方式,更为有效地对历史遗存加以阐释,使之易于被当下的公众所认知与理解,同时促进历史遗址与当代城市发展的融合,发挥其特有的历史文化价值,既服务于当代,也利于遗址本身的保护与延传。

2 遗址公园空间完形的路径与方法

2.1 遗址空间信息获取与梳理

2.1.1 文史中的遗址空间

文献与史料研究是获取遗址历史信息的重要途径之一,从中能够获取部分现状遗址未能显露的历史空间特征信息,结合遗址空间现状,对其历史空间的演化过程形成基本判别,从而为遗址空间研究与溯源提供一定的引导与佐证。在史料内容的判别上,应基于现状遗存加以科学的分析。

2.1.2 遗址空间环境勘查

现状遗址空间信息勘察是进行遗址保护与阐释的前提与基础,也是获取遗址环境空间信息的重要途径。现状遗址空间环境调查主要包括遗址保存的完整度、空间分布及与周边环境的关系等内容,通过对现状遗址空间环境的调查分析,梳理其基本情况,为进一步的遗址保护与阐释工作提供支撑。

2.1.3 遗址空间迭代分析

由于遗址在迭代演替过程中信息的缺失,导致现状遗址在地表遗存所剩无几,部分遗址本体由于被埋藏于地表之下而得以保存,所以对地下遗存的考古发掘是获取原初遗址信息的重要途径。通过对遗址的调查、勘探与发掘,基于考古文化层信息,分析其迭代演化进程,还原遗址历史本来面貌。

2.1.4 数字技术下的遗址空间信息获取

现代意义上的遗址考古调查和发掘日渐趋于采用数字化的记录方式,直接获取可供计算机分析与使用的数据信息,显著提高了数据获取的精度与效率[11]。目前运用于遗产领域的空间信息技术主要包括遥感技术、定位技术及空间信息系统技术。遥感(RS)技术能够提供高精度的航空航天影像,结合遗址遗存的物理性质、波普及影像特征,对于遗址空间分布探测具有积极作用;全球导航定位系统(GNSS)可为遗址空间位置和范围的测定提供准确的数据信息,GPS中的RTK技术甚至能够提供厘米级空间定位服务[12];而地理空间信息系统(GIS)为海量遗址空间数据的管理与分析提供了高效的技术平台支撑,同时满足遗址空间信息分析结果的可视化呈现[13]。

2.2 遗址空间信息整合与解读

2.2.1 遗址现状环境与考古信息的叠合

由于遗址在时空过程中信息的更迭与变化,遗址现状环境空间通常不足以明晰反映其历史空间特征信息,需对其做更进一步的发掘与揭示。通过遗址现状空间环境与考古遗址信息的有效叠合,实现遗址在时空维度上的对位及关联解析。在信息的叠合分析过程中,考古遗址与现状空间环境之间由于迭代的沉积通常存在一定的高差,通过对文化层信息的解析,结合现状遗址空间环境特征,有益于对遗址空间演化过程及其历史空间信息特征的阐释。

2.2.2 结合地理空间信息的考古遗址解译

基于现存遗址的考古勘测与发掘是获取遗址信息的重要方式,但是考古遗址多呈现散点式的离散空间分布特征,现状遗址空间的直观关联体现较弱。而针对遗址考古的地理空间信息应用包含考古数据采集管理、储存查询、计算分析及表达呈现等多方面。结合地理空间信息的考古遗址叠合分析,能够实现对考古遗址信息的数字化转译与记录,同时将离散的遗址空间信息纳入统一的空间系统平台进行聚类、相关性等分析,从而深化对既有遗址信息的理解与认知,实现对遗址空间信息的集成管理与可视化呈现,为遗址空间的完形认知与揭示提供准确的数据支撑。

3 南京石头城遗址公园的空间完形

石头城遗址对于南京而言具有重要象征意义和符号价值,南京地区最早的行政建制可追溯至春秋战国时期于今清凉山范围设立的金陵邑,后孙权在金陵邑石头山原址筑城,石头城由此诞生。石头城作为1 800年前的都城起点和现代南京城市中心,不仅是历史的巧合,也是城市时空运动规律的体现,同时对于研究六朝都城史和南京城市建设史具有重要意义[14]。

3.1 石头城遗址空间完形认知与分析

3.1.1 考古勘测的遗址空间分析与确界

石头城遗址最早发现于1998年,经当时地面考古调查和地下勘探资料证实,保存于清凉山、国防园及盋山山脊一带的土垣为人工修筑的城垣遗址,同时根据出土砖瓦等器物特征推定为六朝时期石头城城垣遗址[15]。后经数次考古发掘,城垣遗址主要利用清凉山自然山体形势,在山体岩石上进一步夯土筑城,并在夯土外侧砌以砖石,所以出土遗址主要包括城垣包墙砖、护坡砖及夯土遗址等[16]。由此也基本确立了遗址空间四至:其北垣为清凉山至国防园山脊片区,其中除虎踞路对遗址本体造成割裂外,其余大体尚存;东垣由清凉山东侧经盋山延伸至虎踞路,其中清凉山段保存相对较好,盋山片区部分遗址考古点尚存,余部被广州路及现代城市建设所占压;遗址南垣西起清凉门大街,东至虎踞路,南邻明城墙;西垣顺国防园山脊呈西北至东南走向,由北侧高地顺延至清凉门大街(图1)。

图1 基于考古勘测的遗址空间确界(贺云翱提供)

3.1.2 历史考证的遗址地理环境空间演化

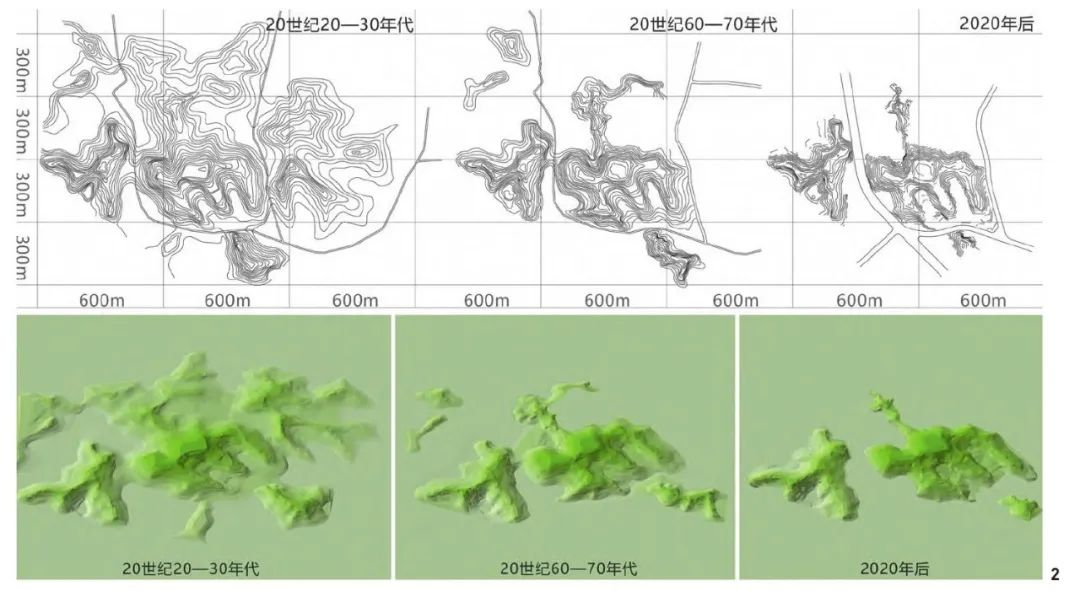

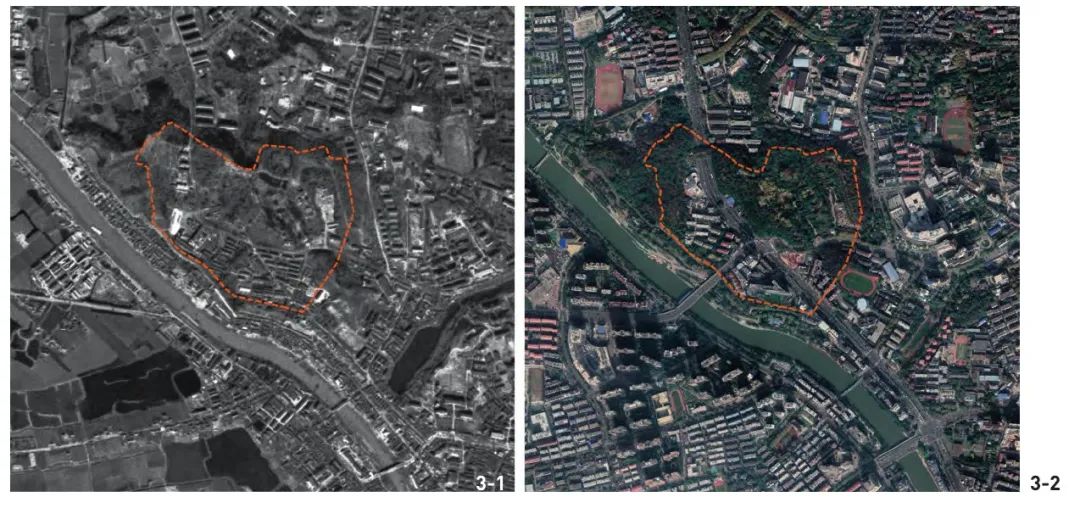

伴随着城市化进程的加快,尤其是20世纪后半叶中国城市化进程高速推进,城市建设不可避免地对原有城市山水空间形态造成一定的扰动与影响。清凉山及其周边环境同样受到城市建设活动的影响,通过对近一个世纪以来遗址范围地理空间环境的演化分析,揭示出遗址外部地理空间环境变化及其对遗址本体的影响。基于对1920—2020年清凉山片区的地貌空间形态演化过程进行梳理与分析发现(图2),随着时间的推移,清凉山及其周边相对平缓用地逐步被现代城市建设所侵占,同时城市交通发展也加剧了原有山体的空间割裂,如虎踞路、广州路的拓展及新建的清凉门大街都对原本相对完整的遗址空间格局造成明显割裂,使其呈现片段化分布特征,这一改变也能从1970与2021年的航片对比中得以印证(图3)。

图2 遗址地理空间环境演化

图3 石头城遗址1970(3-1)与

2021年(3-2)航片对比(引自www.usgs.gov)

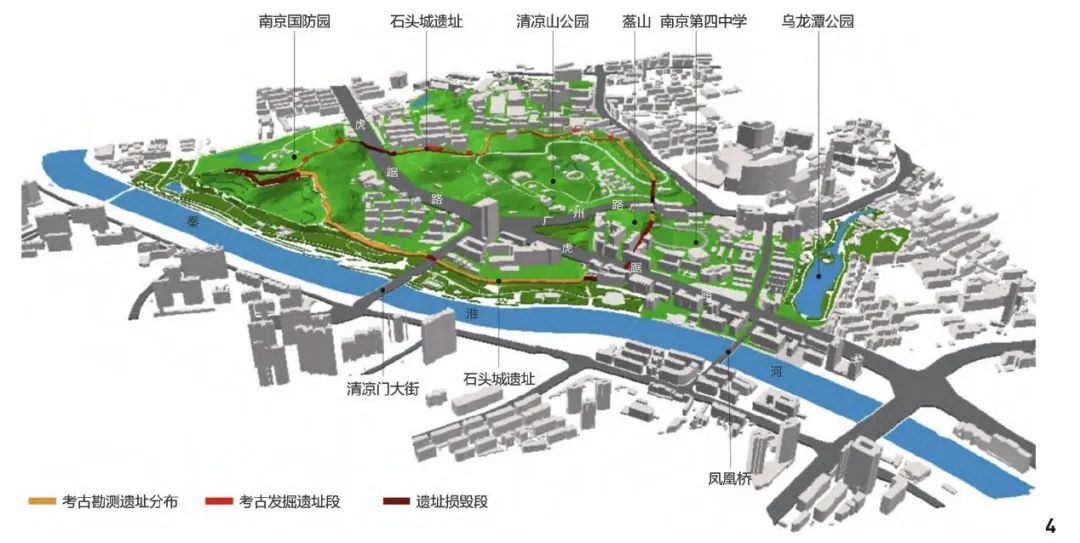

3.1.3 基于地理信息系统的遗址空间叠合分析

通过将考古遗址信息叠加于研究范围现状地理信息空间模型之中,实现遗址空间分布的三维模型可视化呈现,对遗址空间格局与结构特征进行进一步的梳理与分析。在遗址空间信息的叠加过程中,对城垣遗址考古发掘段、考古勘测段和损毁段信息进行区分标识,再结合现状环境空间信息,对遗址在现状环境下的空间分布及状态进行叠合与表呈,既能够清晰阐释不同区段遗址空间分布及保存现状,也能从整体上对石头城遗址空间格局、结构等信息有所揭示(图4)。

图4 GIS中的遗址空间信息叠合呈现

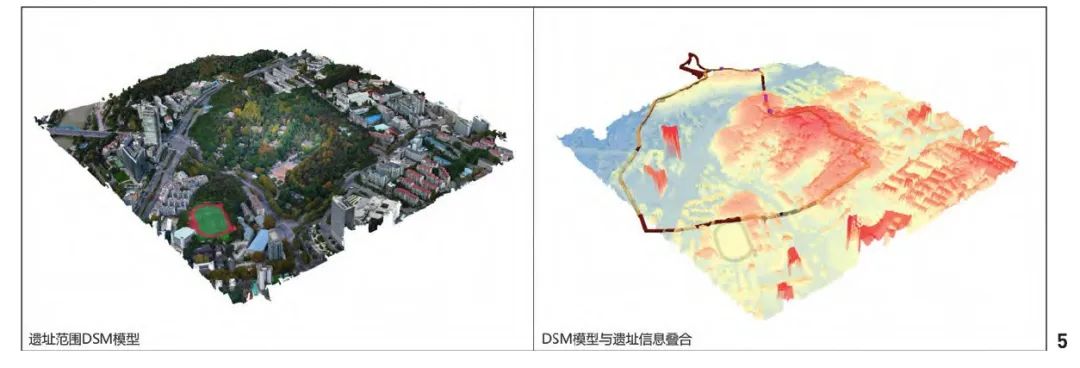

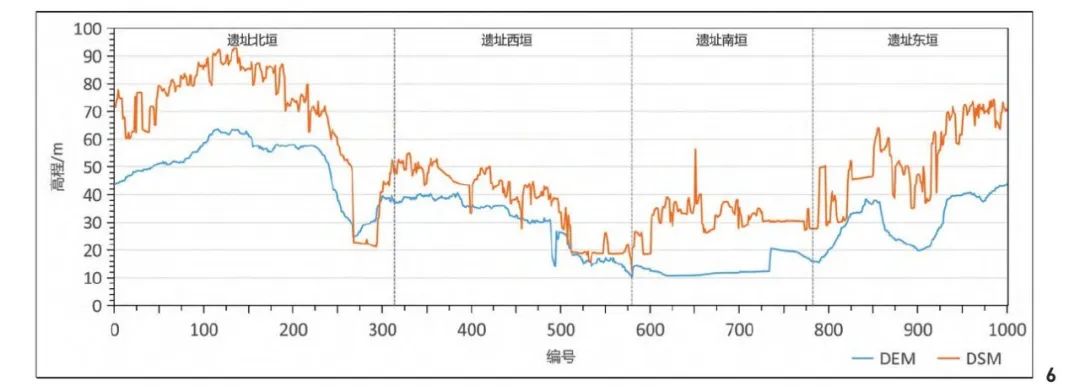

此外,基于倾斜摄影技术获取遗址范围的数字表面模型(DSM),叠合进地理空间信息系统与场地数字高程模型(DEM)进行比对校验,同时对遗址整体空间DEM与DSM的纵向剖切信息对比分析(图5)。遗址空间分布的纵向剖切信息能在一定程度上揭示现代城市建设对遗址空间形态格局的影响,如遗址北垣被虎踞路所割裂,在剖切曲线连续性上表现出明显的断裂现象,以及被现代城市建设叠压的区段,其对应的剖切信息曲线都表现出不同程度的波动,而非呈现相对平稳的变化走势(图6)。

图5 遗址范围数字表面模型及与遗址信息的叠合

图6 沿遗址空间分布的DEM与DSM纵向剖切图

综上,在地理空间信息平台下,能够实现对遗址保存现状、结构格局及环境关系的可视化呈现,通过对多源数据的叠合对比分析,深化对遗址空间关系的理解与认知,为后续的遗址空间完形阐释与表达提供更为准确的研判与依据。

3.2 基于空间完形的石头城遗址公园设计策略

通过对石头城遗址的考古勘测确界、地理空间环境演化及基于GIS的多源空间信息整合与分析,基本厘清了遗址整体空间分布、格局、形貌特征等信息,在对遗址空间信息较为完整、系统的梳理与解析基础之上,从空间“界点”“界线”“界面”“界域”的角度提出石头城遗址公园空间完形规划设计策略。

3.2.1 遗址空间“界点”特性揭示

空间界点即反映与揭示空间内部结构特征的关键点、信息点与承接点,在整体空间信息的表达过程中起到空间转承、衔接、过渡与限定等不同作用。对遗址空间界点的揭示,一方面是对遗址历史节点空间特征信息的直观表达;另一方面,为人们在遗址认知过程中对其整体空间信息的联想重构,于当下现状环境中提供其历史空间的坐标点与参照点,为遗址空间信息揭示起到引导与界定的作用。此外,数字技术的介入,为遗址空间界点定位、探测等数据信息的获取提供了极大的便利,使之变得更为高效。

遗址空间界点通常也是主要的考古揭示点,在石头城遗址公园中,通过对系列城垣遗址节点的考古揭示,不仅从城垣遗址空间细部构成上揭示其空间特征信息,同时也是在现状环境下实现对遗址整体空间格局的局部信息标定。通过对石头城遗址空间界点特性揭示,为人们对石头城遗址整体空间信息完形认知提供空间风貌特征上的联想与暗示,以及空间分布上的位置标定与参照(图7)。

图7 遗址界点信息揭示

3.2.2 遗址空间“界线”形态勾陈

遗址空间界线主要是指历史空间中的形态边界、轮廓及轴线结构关系等,由于遗址具有典型的历时性特征,具体表现为时间维度下的空间迭代现象,从而导致现状遗址空间界线易呈现破碎和模糊状态,影响人们对现存遗址空间的准确认知与理解。基于历史原真性和遗址保存现状,对遗址历史空间界线、形态边界加以适当的明化与暗示,有助于对遗址整体空间信息的阐释。对不同遗址界点彼此间的逻辑关联及范围梳理,是遗址空间界线信息整合的有效途径,同时基于GIS的遗址空间形态、分布、相关性等分析,可进一步为遗址空间界线梳理提供佐证。

在石头城遗址公园中,通过对遗址空间演化过程中的形态对比、考古勘测发掘、遗址分布的数字表面与高程模型信息等的多源整合,基本厘清了遗址空间整体格局。基于石头城遗址现状空间环境,对其形态边界的表达可着力于两方面:首先是增强考古遗址界点的关联体现,通过界点空间信息的串联,逐渐明化遗址形态边界;其次,对于不便于考古揭示的遗址区段,可通过空间标识的方式实现其空间形态边界信息的同构,如在山林地段的浅根细色叶植物标识、城市建设区段的定点说明与标识等(图8)。

图8 遗址形态边界信息表达

3.2.3 遗址空间“界面”格局梳理

遗址空间界面即遗址原初的不同功能区块、格局分布、构成体现,通过对遗址历史空间整体格局、历史区块、功能结构的厘清,能够更为明晰、逻辑地对遗址历史空间信息加以阐释。

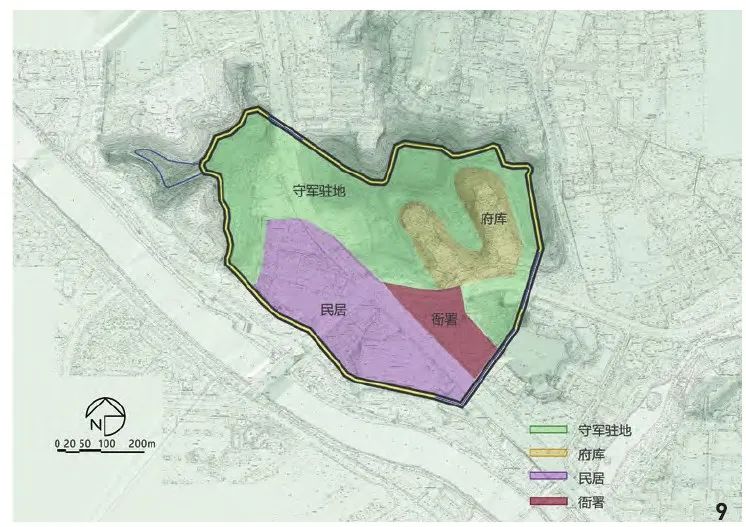

通过对石头城遗址既有考古发掘和历史文献的梳理,推测城址内部功能区划主要包括衙署、府库、民居、守军驻地及城外石头津码头,其空间区块分布总体如下:北侧清凉山、西北国防园及东侧盋山的大面积山林地段主要为守军驻地,因唐朝之前长江直抵城下,早期石头城为重要军事要塞;城内地势相对平缓的西南片区是衙署及居民建筑聚集区,而今清凉山山谷地带则为具有仓储功能的府库所在(图9)。在石头城遗址历史空间界面信息表达上,可根据不同功能区块,进行区别化的空间主题标识,易于人们辨识其所处的历史空间位置。

图9 基于考古与文献梳理的城址历史区划

3.2.4 遗址空间“界域”场景再现

遗址空间界域是对历史场域信息的复合体现,也是遗址空间内涵及表征的有机融合,基于遗址多源信息整合,梳理最具典型特征的遗址空间场景,通过对饱含历史意蕴空间景象的同构,在时空叠置背景下实现遗址空间场景再现与场所意境表达。

石头城遗址空间界域场景再现,首先根据遗址现状,完善遗址空间的整体逻辑关联,通过不同遗址界点的空间张力表现,凸显石头城遗址空间界域场效应;其次,基于遗址信息原真性,通过景园空间语汇对具有典型特征的遗址空间场景进行同构表达,传递遗址场所精神。缺失内涵与特质的遗址空间展示,仅是遗存的简单堆砌,易呈现同类型遗址空间外化表征趋同,反之对具有典型空间特征的场景内涵与特质的揭示,能在一定程度上帮助人们理解遗址空间生成内在动因,且有益于将破碎、片段化的现状遗址空间信息织补于历史原初整体空间构架之中,实现对遗址空间场域信息的完形阐释与理解。在原生空间无法或难以实现对遗址场景信息表呈之时,基于数字技术的场景虚拟再现(如VR、AR等)也是遗址空间界域信息表达的有效途径。

4 结语

随着当下数字技术的发展,通过虚拟方式实现遗址空间的完形认知趋于成熟[17],诚然,基于数字技术的虚拟揭示是遗址空间完形阐释的有效途径之一。但是,遗址空间完形不应仅限于对遗址历史信息的揭示,更包含对遗址历史空间关系的保护与延替,以及缓解与解决遗址空间与当下人居环境空间的矛盾。数字技术只是手段而非目的,原生空间关系的完形更具空间张力,更能充分显现历史与当下的空间对位关系,以及妥善处理遗址与当下建成环境的协同关联。

由此,基于遗存现状,以遗址本体保护为前提,在坚持最小干预、可逆性、可识别性等原则下,通过对遗址界点、界线、界面、界域等关键空间信息的揭示与暗示,在当下建成环境坐标体系下对遗址历史空间形态进行适当的勾陈,既在一定程度上实现了对遗址历史空间信息的保护与阐释,促进遗址空间与当下建成环境空间的共生,也是解决遗址与城市空间矛盾的新方法,更是历史文化遗存活态保护与利用的新途径与新理念。