杂志精选| 来自亚洲的埃及统治者 喜克索斯人

喜克索斯首都提尔·埃尔·扎巴遗址考古现场

公元前1650年左右,古埃及中王国时期(约公元前2055—前1650年)统一繁荣的景象不复存在,纷争混乱时代的序幕正缓缓拉开。那时的埃及,内忧外患,政局动荡,皇权式微,异族篡权,南北分裂持续百年之久,史称“第二中间期”。与之前埃及经历的第一中间期(约公元前2160—前2055年)有所不同的是,第二中间期出现了埃及历史上第一个由外族人建立的王朝—喜克索斯王朝。这群建立王朝的外族人来自亚洲,埃及人称之为“喜克索斯人”,他们建立的第十五和十六王朝也被称作“喜克索斯王朝”。喜克索斯人可能源于叙利亚、巴勒斯坦地区,后迁入埃及定居,趁着中王国末期内乱之机夺取政权,与南部埃及本土政权形成了长期的对峙局面。直至公元前1550年左右,南部底比斯王朝(也称第十七王朝)法老阿赫摩斯彻底击溃了北部的喜克索斯政权,将其驱逐出埃及,才最终结束了埃及的分裂混乱状态,实现了国家统一,喜克索斯人就此销声匿迹。

或许是恰逢乱世,战乱不休,文献资料本就不易保存,亦或是后世埃及人出于憎恨或厌恶而刻意抹除这段历史记忆。总之,无论是喜克索斯王朝最高统治者,还是贵族、官员、祭司等阶层,都未留下太多文献记载。面对这一难以捉摸的族群,埃及学家们也是倍感棘手,甚至将其称为“喜克索斯之谜”。

夺权

“喜克索斯”(Hyksos)一词本为希腊语,托勒密时代祭司曼涅托(Manetho)在《埃及史》(原本已佚失,仅有文章片段存于后世历史学家约瑟夫斯、阿非利加那和尤西比乌斯的著作里)中这样解释:“喜克索斯人就是‘牧人之王’,hyk在神圣的语言之中意为‘国王’,而sȏs在通俗的语言之中意为‘牧人’或‘牧人们’,因此两者合成即为‘喜克索斯’。”依曼涅托所言,喜克索斯人显然与农耕为主的埃及人相比存在巨大差别,他们应该是带有游牧文化传统的外族人。随着近代以来古埃及象形文字的破译,埃及学家们发现,Hyksos其实就是古埃及语HqAw-xAs.wt的希腊语变体形式。诚如曼涅托所言,“喜克索斯”确实是合成词,但其意思却并非“牧人之王”,而是“外族土地的统治者们”。其中HqAw表示统治者们,而xAs.wt意为“异邦或外族土地”。所以可以确定的是,“喜克索斯”一词并非表示埃及本土的国王或族群。事实上,将外族人称为“喜克索斯”的现象早在古王国第六王朝(公元前2374—前2191年)国王培比一世(Pepy I)统治时期就已有之,只不过那是埃及人对来自努比亚(今埃塞俄比亚或苏丹地区)首领的称呼。直到中王国时期,亚洲人才被冠以“喜克索斯”之名,例如在拜尼·哈桑(Beni Hasan)地区中王国时期行政长官克努姆荷泰普二世(Khnumhotep II)的坟墓中,壁画上的铭文就将那些前来贸易或朝贡的西亚外族人称为“喜克索斯”。

那么,那些处于文明边缘与落后状态中的喜克索斯人究竟是如何成功夺取埃及政权的呢?关于这一问题,学界众说纷纭,莫衷一是。曼涅托在《埃及史》中提出了喜克索斯人通过军事侵略的方式从东部边境攻入埃及的观点。他认为喜克索斯人对埃及充满敌意,不仅破坏城市,还损毁神庙。更为残暴的是,喜克索斯人甚至对本土埃及人实施种族灭绝式的屠杀,将本土埃及的妇女和儿童贬为奴隶。但是,该观点明显缺乏令人信服的文献资料与考古发掘材料作为支撑,因而长期以来都倍受争议与质疑。例如20世纪50年代,埃及学家萨维·索德伯格(T.Säve-Söderbergh)就曾撰文指出,喜克索斯人走上统治舞台很有可能是采用了国内政变的形式。他的观点一经发表,就得到很多埃及学家的支持和响应。埃及学家瑞德福德(D.B.Redford)经过分析认为,曼涅托写作《埃及史》的年代距离喜克索斯王朝太过久远,他很可能是将亚述人、巴比伦人以及波斯人军事入侵埃及的史实作为蓝本,从而构建出了外族喜克索斯人武装入侵的失真图景。

2020年,英国伯恩茅斯大学考古与人类学系学者克里斯·斯坦提斯(Christ Stantis)对阿瓦利斯(Avaris)地区墓葬中出土的人类牙齿进行了锶同位素检验和分析。通过比对遗骸牙釉质内锶同位素的含量与种类后发现,喜克索斯统治时代首都阿瓦利斯城至少有53%的人在童年时代生活于尼罗河流域以外的地区。更耐人寻味的是,无论是在喜克索斯统治之前还是统治期间,外来人口中女性的数量都要高于男性。这项研究向我们传递了两个重要信息:其一,喜克索斯统治时期阿瓦利斯城中的外族群体人口比例已经高于埃及本土人口;其二,无论是在喜克索斯人夺权还是在其统治期间,以男性为主的军事人员大规模侵入和占领埃及的情况暂时还无法得到考古研究的支持。

由此推断,夺取埃及政权的喜克索斯人并不是外来的军事入侵者,而是长期定居于埃及的外族人。早在中王国时期,来自西亚的外族人就已大量渗透进入埃及北部三角洲地区,其中不乏凭借自身努力获得一定社会地位的精英分子。随着外族人口的增长与埃及政局的动荡,这些外族上层精英分子起而夺权,控制了埃及北部地区,建立了喜克索斯王朝。对此,我们或许可以从现藏于慕尼黑国立埃及艺术博物馆的一尊埃及官员石质头像中看出些许端倪。这尊头像制作时间大约为中王国晚期,官员头戴的蘑菇状帽子与一般古埃及人所佩戴的帽子和头饰形成了鲜明对比,这种带有西亚风格的帽子可以证明,确实有一定数量的西亚族群在第二中间期之前就进入了埃及定居,他们日渐融入埃及社会,甚至进入埃及官僚机构任职,从而佐证了喜克索斯人的“和平”夺权之路。

古埃及中王国时期官员头像(慕尼黑国立埃及艺术博物馆藏)

可是,文献记录和考古发掘视野中的喜克索斯人的夺权之路缘何会形成如此巨大的反差呢?纵观埃及法老时代的历史,其实不乏外族入侵的事例,努比亚人、利比亚人、亚述人、巴比伦人与波斯人都曾入主埃及建立政权,但作为第一个外族政权,喜克索斯人的掌权对本土埃及人内心产生的冲击与震撼程度可想而知。而在第二中间期之前,埃及人眼中的亚洲人还是野蛮和愚昧的代名词,描绘埃及第一中间期乱象的著名文学作品《梅里卡拉王教谕》(Teachings for King Merykara)如此形容亚洲人,“他们既不是征服者,也不能被征服”。换言之,拥有强烈民族自尊心和优越感的埃及人根本就不相信亚洲人有能力征服和控制埃及,自然更不可能接受被异族“和平”夺权的现实。所以,喜克索斯人的夺权之路就在后世埃及文献中被书写成了充斥着血腥与杀戮的军事入侵行为。

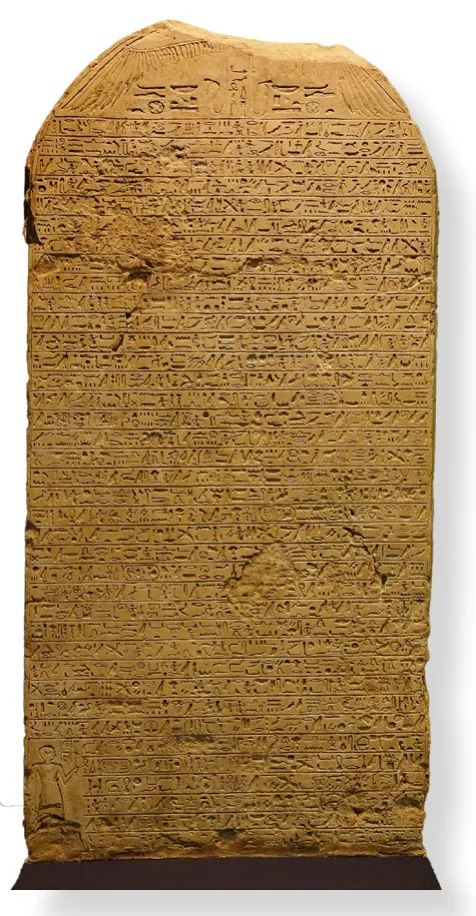

兴衰

喜克索斯人建立的第十五王朝以都城阿瓦利斯为中心,控制着下埃及三角洲地区以及上埃及北部区域,而第十六王朝只是喜克索斯人建立的地方性政权,与第十五王朝同时存在。所以,学者们通常将第十五王朝视为喜克索斯王朝的核心。通过分析《都灵王表》(Turin Canon)与考古发现的圣甲虫石刻,再佐以曼涅托的《埃及史》的记载,我们大致可以勾勒出第十五王朝的国王世系结构。第十五王朝前后历经6位国王的统治,即舍希(Sheshy,曼涅托称之为萨拉提斯)、亚克伯·哈尔(Ya'akob-har,即曼涅托所称的贝农或阿帕查纳斯)、可延(Khyan,曼涅托记载中名为伊阿纳斯)、严萨斯·阿冬(Yansas-adoen,曼涅托将其称为阿西斯)、阿培比(Apepi,曼涅托把他也称为阿波菲斯)、卡穆迪(Khamudi,仅出现于《都灵王表》之中,曼涅托的《埃及史》中没有关于这位国王的记载)。

刻有可延王名的狮子像(大英博物馆藏)

舍希王名圣甲虫印 (左正面,右背面,波士顿美术馆藏)

舍希是第十五王朝的奠基者,喜克索斯人之所以能够顺利夺权并巩固统治,与其采取的军事政策不无关系。为了维护和巩固新生的外族政权,舍希先在阿瓦利斯城驻扎重兵,此举既是为了拱卫国都,也是希望进一步消解埃及本土精英阶层的反抗意志。他在统治期间,对内重视整军备战,加固控制区域内各重要城市的城墙,对外则强调整饬边防,修建边境军事要塞,时刻防备来自东部亚洲和西部利比亚地区敌对势力的入侵。舍希所推行的一系列积极防御政策,不仅让喜克索斯政权在早期掌权之时得以站稳脚跟,也为王朝的强盛和繁荣打下了坚实基础。

除了苏丹地区的科尔玛(Kerma)王国发现过一枚亚克伯·哈尔的印章外,舍希与其继任者亚克伯·哈尔在位时期,目前并无其他喜克索斯政权与外国交流的资料存世,说明这两位国王的施政偏重于稳定国内社会秩序。这种状况在之后的国王可延登基后发生了改变,喜克索斯王朝在他治下步入了对外交往的黄金时代。一方面,可延充分利用自身亚洲文化背景与熟悉埃及文化的优势,借助官方礼物交换、民间贸易文化交流等手段发展同亚洲国家间的睦邻友好关系。考古学家在西亚多地发现了刻有可延象形文字的文物,如在巴勒斯坦出土的一枚圣甲虫石刻和一枚印章,在两河流域的巴格达附近出土的一座黑色花岗岩狮子雕像和土耳其博伽哈兹库伊附近出土的花瓶残片。这些来自埃及的物品表明,喜克索斯政权与巴勒斯坦地区的小国、巴比伦王国、赫梯王国之间都存在政治或贸易上的联系或往来。另一方面,可延还将对外交往的范围进一步向爱琴海区域延伸,克里特岛的克诺索斯地区出土的一个雪花石花瓶,花瓶表面用象形文字写着“完美的神,塞沃瑟任拉,拉神之子,王名可延”。由此可见,可延统治时期是喜克索斯人构建近东国际影响力的重要时段,亦是中埃及和下埃及地区积极融入东地中海文明圈的关键节点。

经过几代喜克索斯国王的经营与积累,喜克索斯政权在国王阿培比统治前期实力达到顶峰,不仅军事上形成了对南部第十七王朝底比斯政权的压倒性优势,还在经济上迫使南部称臣纳贡,上交税款。一篇名为《阿波菲斯与塞肯内拉的争执》(The Quarrel of Apophis and Seknenre)的历史故事向我们讲述了阿培比与南部底比斯政权国王塞肯内拉(也被称为“塔奥”)之间的矛盾冲突。这位喜克索斯国王竟以底比斯城里河马发出的噪音让喜克索斯臣民都无法入眠为借口寻衅,面对如此无端挑衅,塞肯内拉诚惶诚恐,生怕开罪阿培比,他不但送出大量礼物,还让喜克索斯使者回复阿培比:“无论你(阿培比)和他(塞肯内拉)说什么,他(塞肯内拉)都会照做的。”虽然这份文献因缺损而无法向我们展示双方处理争端的最终结果,但从1875年考古学家在戴尔·埃尔·巴哈里(Deir el-Bahri)遗址找到的塞肯内拉的木乃伊来看,两者最终可能还是兵戎相见。经过检测发现,塞肯内拉左侧头颅曾遭受过暴力打击,出现了致命伤口,伤口由喜克索斯人特有的战斧造成。

尽管如此,反抗喜克索斯人的行动并未因此而停止,埃及本土的民族独立意识日益觉醒。塞肯内拉之子、国王卡摩斯(Kamose)发动了多次意在驱逐喜克索斯人的战争。此时正值阿培比统治的中后期,这位喜克索斯国王针锋相对,采用了双管齐下的策略。他先是派出军队向南阻击底比斯军队,固守军事要塞奈福尔西城。之后再与位于尼罗河上游的库什(Kush)王国结盟,期望形成南北夹击之势,力图进一步挤压底比斯政权的疆域,压缩其军事活动空间。期间,一名信使还在中途被卡摩斯的军队截获,他主要负责维持喜克索斯人与库什人之间的联络。底比斯政权此时可能已经意识到自己所处的不利处境,据《第一块卡摩斯石碑》(The First Kamose Stela)铭文记载,卡摩斯对时局发出无奈的感叹:“一个首领在阿瓦利斯,另一个首领在库什,我竟要坐在此处与一个亚洲人和一个努比亚人周旋。”两线作战的形势明显不利于卡摩斯,他既要出兵向北征讨喜克索斯人,又要不时派兵向南防御库什军队。虽然卡摩斯宣称向北进攻的军队取得重大战果,但这次征讨显然没有对喜克索斯政权产生毁灭性打击,双方军队依旧在中埃及地区处于胶着状态,直到卡摩斯逝世。

底比斯的阿赫摩斯(Ahmose)继位后,局势出现转机,战略的天平日益倾向底比斯政权。喜克索斯的战略优势随着阿培比去世而不复存在,加上新王卡穆迪继位,政权交替之际的喜克索斯政权已力不从心,无暇顾及底比斯的军事进攻,军事上逐渐陷入被动。反观底比斯政权,虽然阿赫摩斯继位不久,同样存在政权过渡期间的各项不稳定因素,政局也曾出现过短暂的动荡,但阿赫摩斯的母亲—太后阿赫荷泰普(Ahhotep)却在关键时刻极力辅佐阿赫摩斯,迅速稳定了国内政局,为掌握战争主动权扫清了障碍。凭借这一优势,阿赫摩斯迅速吹响了战略反攻的号角。刻写在艾伯纳之子·阿赫摩斯墓葬中的铭文便是记录这场战争的珍贵文献。这篇名为《艾伯纳之子·阿赫摩斯自传》(Autobiography of Ahmose son of Ibana)的文献是典型的自传体铭文,墓葬主人名字与国王阿赫摩斯相同,为了便于区分,一般称他为艾伯纳之子·阿赫摩斯。他是三朝元老,曾跟随阿赫摩斯、阿蒙荷太普一世、图特摩斯一世三位国王东征西讨,立下赫赫战功。由铭文可知,国王阿赫摩斯采取了水陆并进的方式围攻喜克索斯都城阿瓦利斯,艾伯纳之子·阿赫摩斯在围攻阿瓦利斯的战争中不仅作为步兵跟在法老战车之后参加战斗,还曾登上军舰,从水路对该城展开攻击。攻下阿瓦利斯城之后,底比斯政权的军队乘势将喜克索斯人赶出了埃及,喜克索斯人建立的王朝土崩瓦解。之后,阿赫摩斯又出兵巴勒斯坦,用3年时间攻陷了喜克索斯人残余盘踞的重要据点沙鲁痕。至此,喜克索斯人彻底退出了埃及的历史舞台。

文明融合

于埃及人而言,喜克索斯人掌权后的埃及无疑处于最坏的时代。但若从文明融合的角度观之,这或许又是最好的时代。正是在这个时代,喜克索斯人将其迁出地—西亚地区的军事技术引入埃及,又继承和接受了迁入地—埃及的优秀科学文化,翻开了埃及多元文明融合与互鉴的崭新篇章。

喜克索斯人统治埃及期间,在军事领域对埃及产生的影响既深且巨,尤为值得一提的是马和战车的引入。喜克索斯人是从叙利亚和巴勒斯坦地区迁入埃及的民族,与长期从事农耕活动的埃及人不同,游牧或畜牧是他们进入埃及前的主要生产方式。阿瓦利斯考古遗址—提尔·埃尔·扎巴(Tell el-Dab'a)墓葬中发现的马骨表明,北部三角洲地区在第二中间期就已开始饲养马匹。在此之前,驴是埃及人最常使用的运输和耕作畜力,但无论是体型、力量还是奔跑速度,驴都无法用于军事行动,而喜克索斯人引入的马则几乎完全满足了战争和狩猎的各项条件,加上喜克索斯人引入的战车,两者结合而成的马拉战车显著提升了陆军的作战效能,催生了古埃及军队中的全新兵种—战车兵,此举彻底改变了以往陆军完全依赖步兵的作战局面。不仅如此,喜克索斯人的到来还带来了复合弓、弯刀和铁甲的制造技术,军事要塞的修筑技术,这些先进技术在第二中间期被埃及人逐步学习、消化、吸收和掌握,从根本上强化了埃及的军事实力,为之后新王国时期埃及的军事扩张奠定了基础。

诸多考古迹象表明,喜克索斯国王其实并不排斥埃及的科学与文化,甚至还会主动学习并加以使用。国王阿培比就十分热衷于学习象形文字,还自称为“拉神(太阳神)的书吏,图特(文字创造之神)亲自教导书写之人”。另外,喜克索斯人甚至还沿用了埃及国王的象形文字书写模式,现藏于大英博物馆的一枚黄金圣甲虫指环上刻有喜克索斯国王可延的名字。有意思的是,可延不仅按照传统的象形文字书写形式将自己的名字写进了王名圈内,还首次采用了“拉神之子”的传统王名头衔。

可延圣甲虫指环(大英博物馆藏)

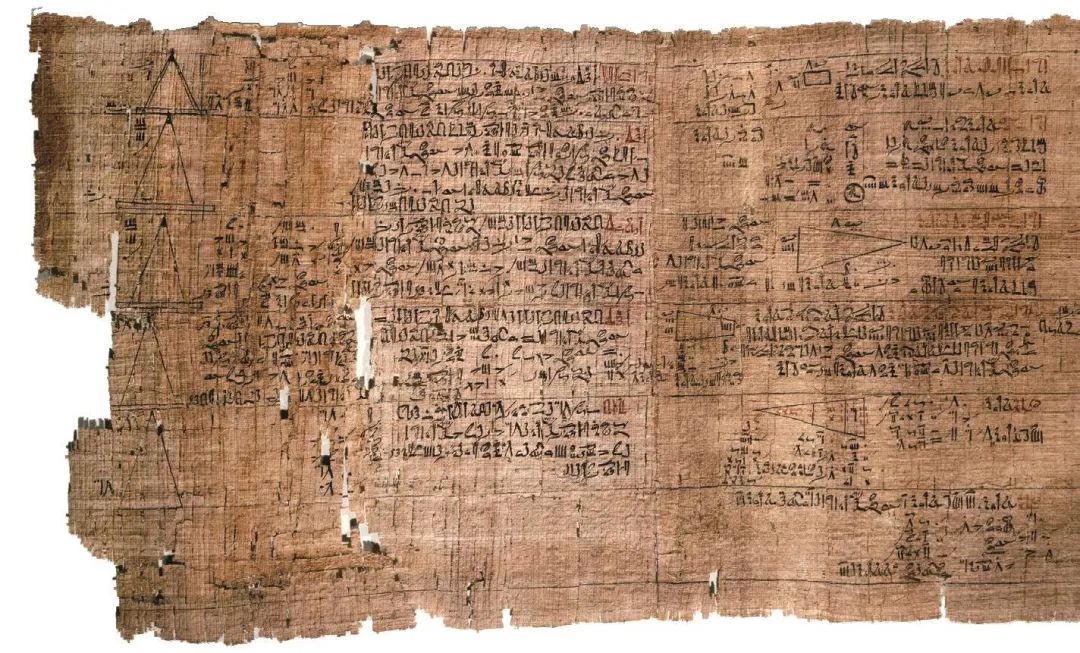

莱因德数学纸草局部(大英博物馆藏)

喜克索斯人对于埃及的数学知识同样抱有浓厚的兴趣,如《莱因德数学纸草》(The Rhind Mathematical Papyrus)有相关记载,这份数学纸草就是在喜克索斯国王阿培比统治第33年时编纂的。除此之外,近年来,阿瓦利斯地区发掘出土了大量的文学和科技纸草文献,其中包括威斯特卡纸草(Papyrus Westcar)和多份埃及医学纸草的抄本,证明喜克索斯统治时代埃及并未出现“文化真空”状态。这些文物的存在足以表明,喜克索斯人没有抛弃和毁灭埃及人在第二中间期之前所取得的文学、医疗、数学领域的成就,他们反而积极扮演了传承者的重要角色,为中王国与新王国时期科学文化领域的顺利对接搭建了桥梁。

作为一个饱受争议的族群,喜克索斯人统治埃及不过百年时间,却彻底颠覆了埃及人意识中和谐与稳定的演进秩序,击碎了长期以来形成的民族优越感。由此,自新王国时期至托勒密王朝的文献记载纷纷将喜克索斯人形塑成凶残、野蛮、无知的民族,将喜克索斯王朝描绘成埃及历史上的至暗时代。然而,将第二中间期的历史诠释成一部埃及人遭受压迫和实现民族反抗复兴的历史,显然太过狭隘。所幸,考古工作的深入向我们呈现了喜克索斯人另一种更为真实的面相:喜克索斯人实际上是一群趁着埃及分裂和动乱崛起的外族精英,他们之所以可以建立起稳固的政权,并不是依赖民族奴役与压迫,主要还是归因于他们在军事、贸易、对外交往活动上的建树,归诸于他们对传统埃及科学文化成果的吸收、借鉴与融合。