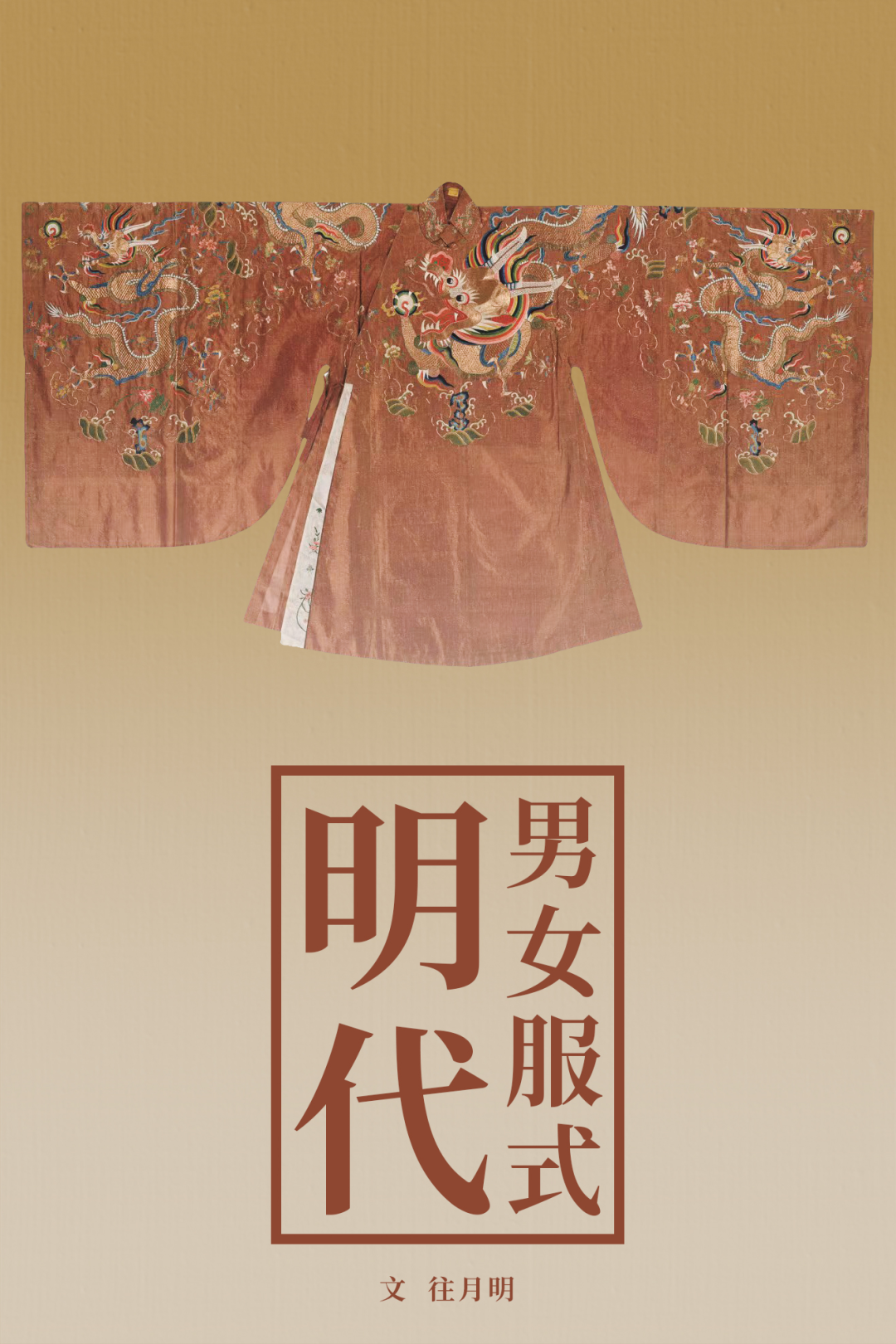

如果问中国历史上哪个皇帝最关注服饰?那么明朝开国皇帝朱元璋一定榜上有名。

朱元璋在建国之后发了一道《衣冠复古诏》,即“诏复衣冠如唐制”“悉复中国之旧矣”,并且亲自参与服饰制度建设。

在朱元璋在位执政的31年中,又多次对服饰制度进行修订、增补。详细到从面料、样式、尺寸、颜色四个方面对全国上下各种地位、各种身份的人的服饰都作出了规定,并以国家强制力保障了它的推行。

自上而下的朝廷禁令禁止不了广大人民自身意识的觉醒和对美的追求。

明初俗尚敦朴,视为当然,然而在明中期后,服饰日渐奢华,官方的服饰禁令形同虚设,服饰艺术已呈现出张扬个性、追新求异的繁荣景象。

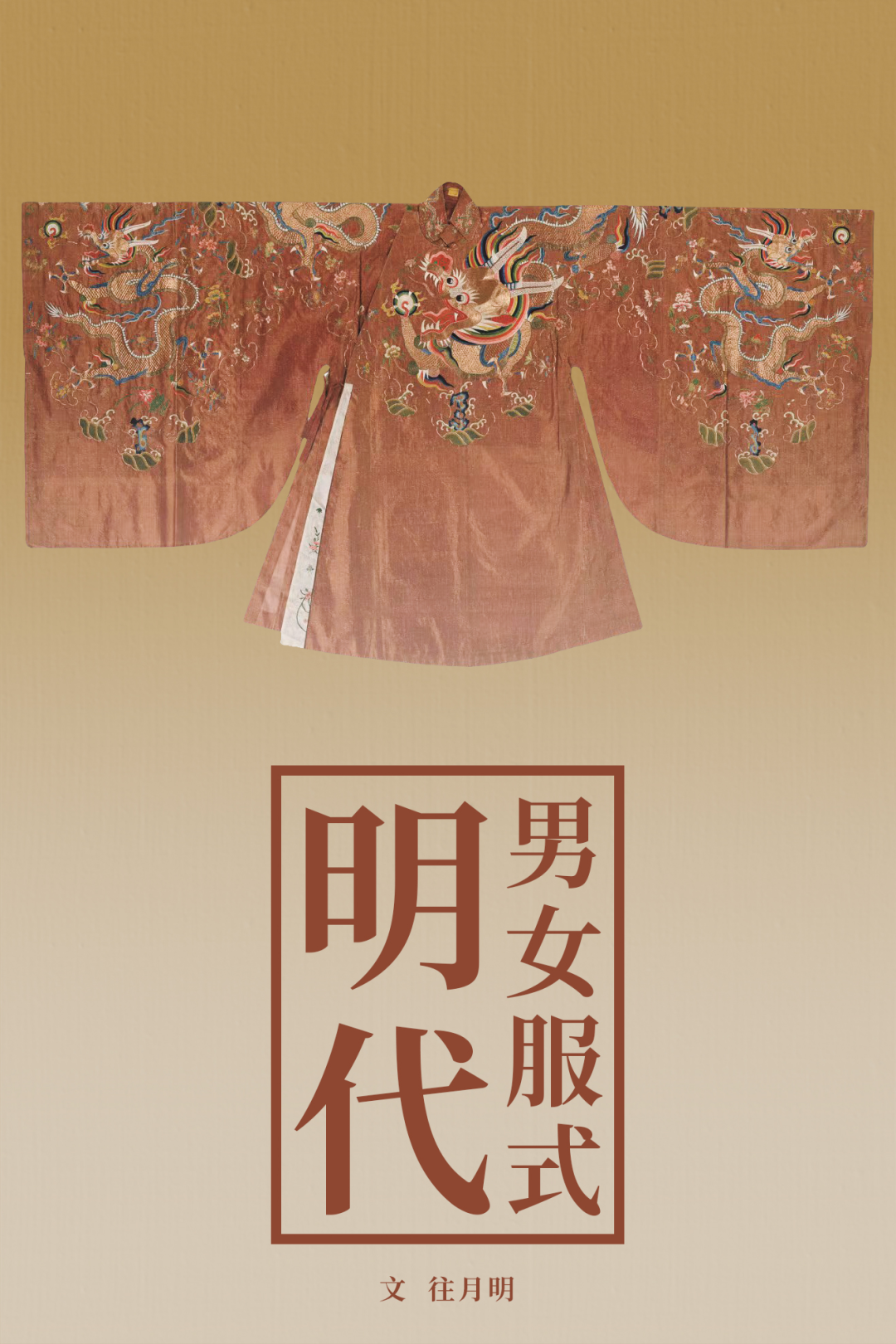

中国传统服饰发展到明中后期,既继承了唐宋时期传统服饰的精髓,又吸收了本朝新奇华美的服饰文化,在纺织科技的推动下,呈现出一种雍容华贵、大气端庄的风格。

如果说汉、唐、明构成了中华民族传统服饰史的主要特征,那明朝服饰就是中国古代服饰文化的集大成者。

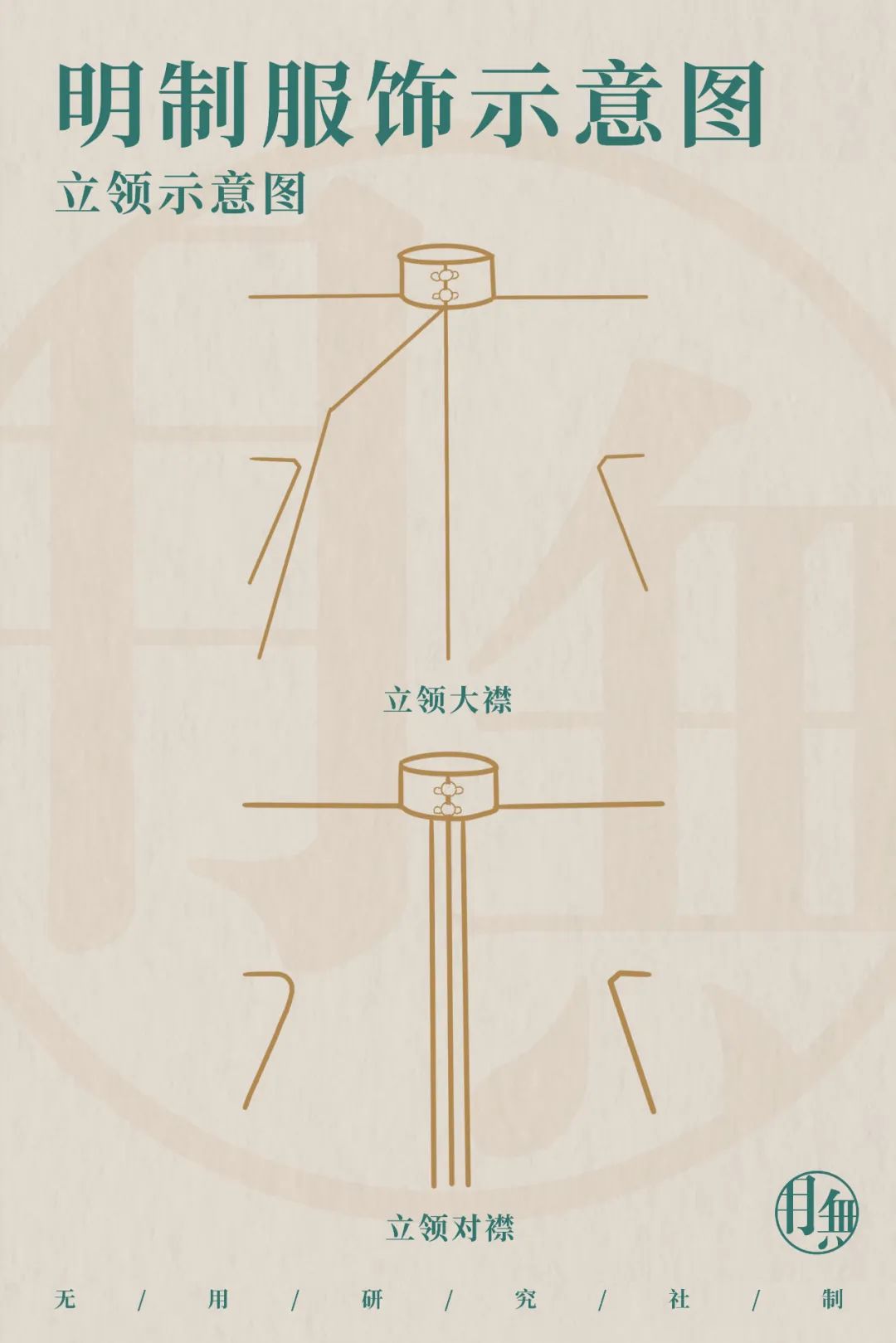

立领,又称竖领,为明朝所独有,是明中后期的最具有代表性领形,相比于历史悠久的交领,立领又是如何在明代横空出世,并一度成为时尚圈的新宠呢?

相比于交领,立领则可在脖颈初缝缀两枚纽扣,而这纽扣若是金银甚至宝石制成,用在领、襟这等最能聚焦视线的地方,不仅显得气派有面儿,还能起到熠熠生辉的点睛之笔作用。

更何况如果是立领对襟衫,可是能整整缝缀七枚纽扣呢。

除了纽扣,立领将颈部与背部一带更加贴身,也突出了脖颈的修长。根据出土的文物和画像来看,明立领的领襟组合形式基本上有两种。

● 立领大襟:领襟边缘没有装饰,造型简洁流畅,前身一般有3-4组系带,系于腋下。

● 立领对襟:正中两襟对开,直通上下,一般用绳带或者纽扣系连。若用纽扣一般由三幅、五幅或者七幅纽扣闭合。

明朝衣襟形制不止立领一种,尽管明初制定了严格的服饰等级制度,但在明中后期商品经济蓬勃发展,人们的许多思想观念和价值取向发生了变化。

在此影响下,服饰的审美也由“明初的朴素单一、固定有序向富丽华侈和别致多样转变”,不仅服饰形制多样,衣领形制也愈加丰富。

交领,是中国服饰中使用最久的一种,是汉服的标志性领形,汉字“衣”就是与交领形象演变而来。

交领穿着时左右两襟交叉相叠于胸前,根据交叠方向的不同可分为左衽和右衽。

● 左衽:衣襟从右向左掩,北方异族崇尚左,多为少数民族之服。

另外古时汉族的传统习俗,死者之服(寿衣)用左衽,不用布钮,而是使用细布带系死结,以示阴阳有别。

● 右衽:衣襟由左向右掩,华夏崇尚右,古时多见于汉族之服。

在明初期,部分容像中有保持金元以来少数民族的左衽的形式,而在明代中后期左衽的形式逐渐摒弃,交领形制服饰都是右衽。

绿地织金纱翔凤纹短衫 明 孔子博物馆藏

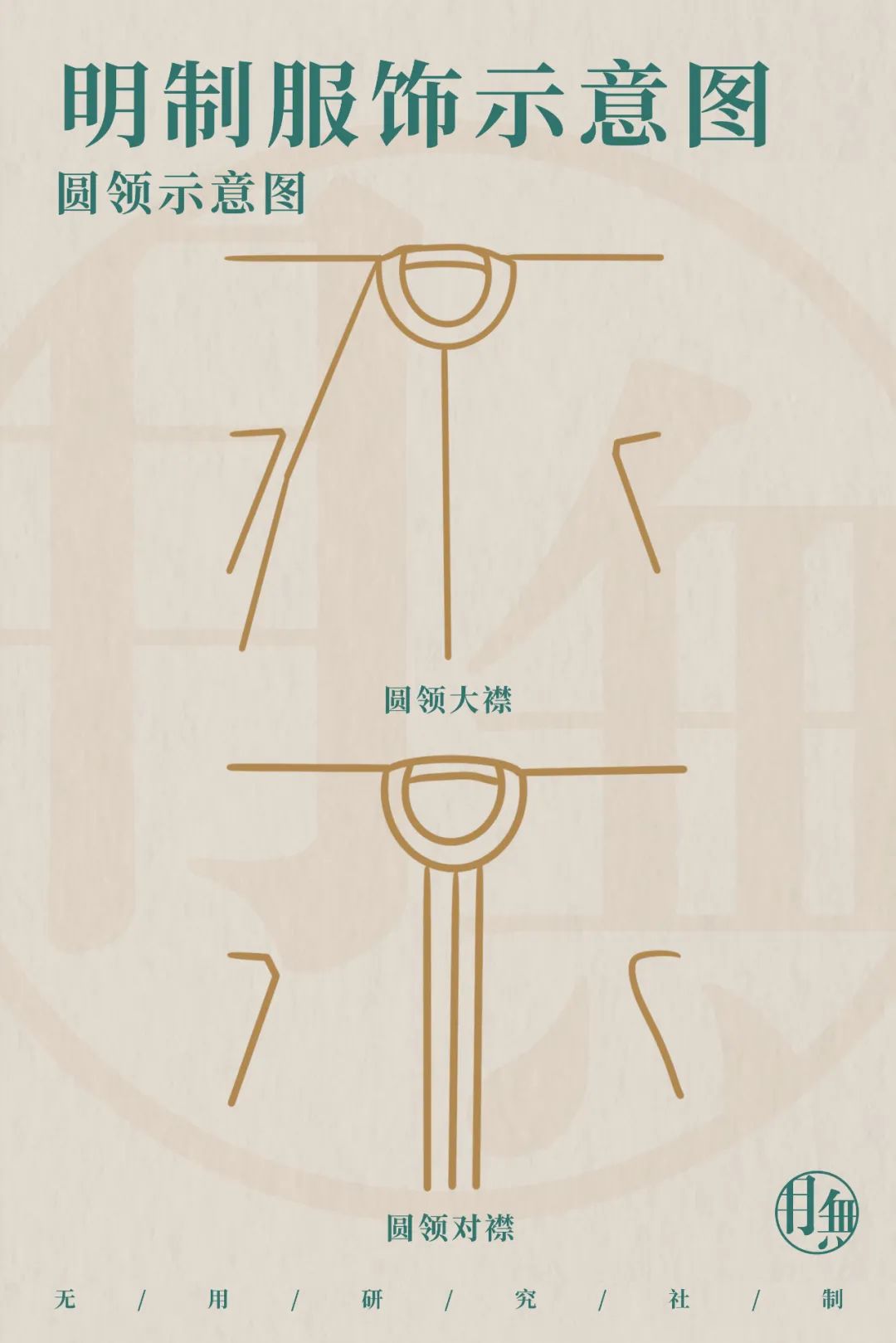

圆领,唐宋时称为“上领”、明朝则称为“团领”“员领”或“圆领”。

在汉魏以前,圆领在西域比较流行,后传入中原,到隋唐时期圆领开始正式成为常服,众人皆可穿。

● 圆领大襟:一般在肩附近缀有扣子,以固定大襟。明制圆领大襟多为衫袄。

● 圆领对襟:左右两襟对称,闭合时两领襟相对,不叠压,用纽扣闭合;或者在领口处用纽扣,而衣身处使用系带闭合。

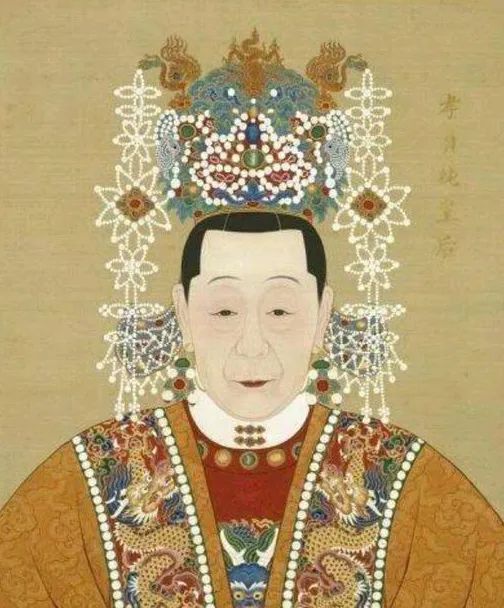

在明代,圆领一般穿着时会露出中衣领,使颈部更有层次感。

方领也是明代的特色衣领,其形制左右领角为方形,在领口中间开口分开,分别和左右襟相连垂直而下,同时两襟处都有缘边。

穿着的时候,左右两边并不交叠,而是平行式,用纽扣扣合。

方领对襟袄的领口形状开阔,穿搭舒适,一般作为外衣来穿,里面通常搭配竖领或者交领的衣服,露出精致的领口。

出土文物一般都是方领对襟衫袄、比甲,在明定陵出土的孝靖皇后的方领袄很清晰的可以看出其形制。

孝靖皇后的罗地洒线绣百子衣 明 下图为复制品

衣襟是服装的重要组成部分,除了防寒保暖的实用作用,一个恰到好处的衣领能够成为带来非常美观的视觉效果。

在中国传统服饰文化中,衣领结构占据了非常重要的位置,领子结构通常制约着衣襟的形制,在漫长的历史发展中,渐渐形成了中式特色的领襟形制。

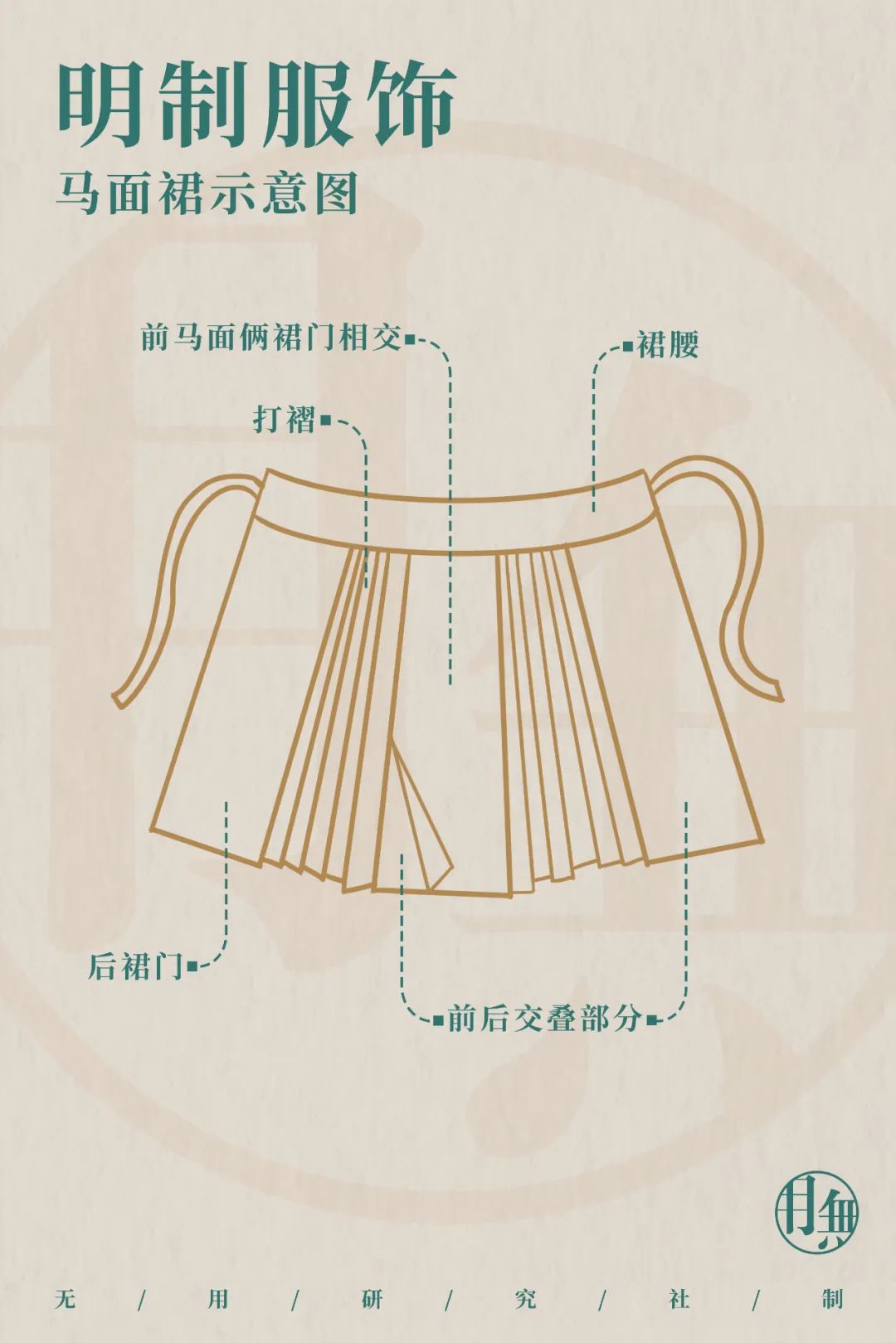

简单来说,就是正面看过去有一个光面(不打褶)而两侧打褶的裙子。

马面裙前后里外共有四个裙门,两两重合,前后对称,外裙门有纹饰,往往采用寓意丰富的吉祥图案,官宦之家则更加讲究的龙纹、云蟒纹等,显示着身份的高贵同时表达着平安喜乐。

马面并非大家认为的“牛头马面”的那个意思,文献中最初对“马面”的记载,是在《明宫史》中:“曳撒,其制后襟不断,而两傍有摆,前襟两截,而下有马面褶,往两旁起。”

其实还有一种说法,“马面”是来自于建筑学的词汇,指的是一种古代防御的建筑结构,也称“台城”。是每隔一定的距离就有突出的矩形墩台,利于防守者从侧面攻击来袭的敌人,形成包夹之势。

远远地望着马面裙,裙身正面与两侧的打褶结合,的确和马面的建筑结构非常相像,至于何时何故建筑上的词汇与服饰相关联,那就暂时不得而知了。

说起马面裙的历史,那就可以追溯到宋朝的一种名为“旋裙”的裙子,旋裙是宋代女子为方便骑驴而设计的一种功能性裙子,其特点是前后开胯,以便乘骑。

作为火遍大江南北的马面裙,上至一国之母下至黎民百姓,人人皆穿马面裙,只是根据不同的阶级,马面裙在的质地、装饰和色彩上有所区别。

纹饰多样的马面裙且寓意丰富,绣上龙凤纹样,象征吉祥和美好姻缘;绣上植物纹样,牡丹代表富贵、菊花代表益寿延年……典雅而华丽的马面裙不仅美,更胜在其文化内涵。

对于中国古代服饰,不少人有“天热穿唐宋服饰,天冷穿明朝服饰”这么一个印象。

对此很多人就有了疑问,古代的服饰怎么还和冷暖有关系?那某一个朝代其他季节穿什么?

“天热穿唐宋服饰,天冷穿明朝服饰”其实是一种错误的固化印象。

产生这种印象的原因或许在于影视剧,明代服饰的衣领无论是立领还是交领,包裹脖子的部分都比其他朝代更多一些,在影视剧中直观印象会造成一种简单粗暴的想法,那就是认为高领就是冬装。

对于明代服饰为何包裹如此之严,也有人提出“小冰河期”的观点,其实小冰河期的集中表现是较多的极端天气,不仅冬天异常寒冷,在夏天也更热于往常。

况且小冰河期并非伴随整个明朝,其主要时间在明末清初。

事实上,古代服饰对现代人来说都有一些“裹太多”,这是衣着习惯,并未明代独有。

即使看起来是包裹的严严实实,使用不同材质面料制作,在夏季穿依然可以清凉薄透。反之,看起来轻薄的衣服,在夹衣里添置棉花、内衬等,也会起到保暖的效果。

在夏季的私密场合里,明代女子的穿着还是很凉爽的,上半身单独穿一件抹胸,外面套一件轻薄的汗衫,或者舍弃抹胸仅着纱衫也可以。不过相比之下,下半身装束较为保守,小衣、裤、裙都还会整齐穿戴。

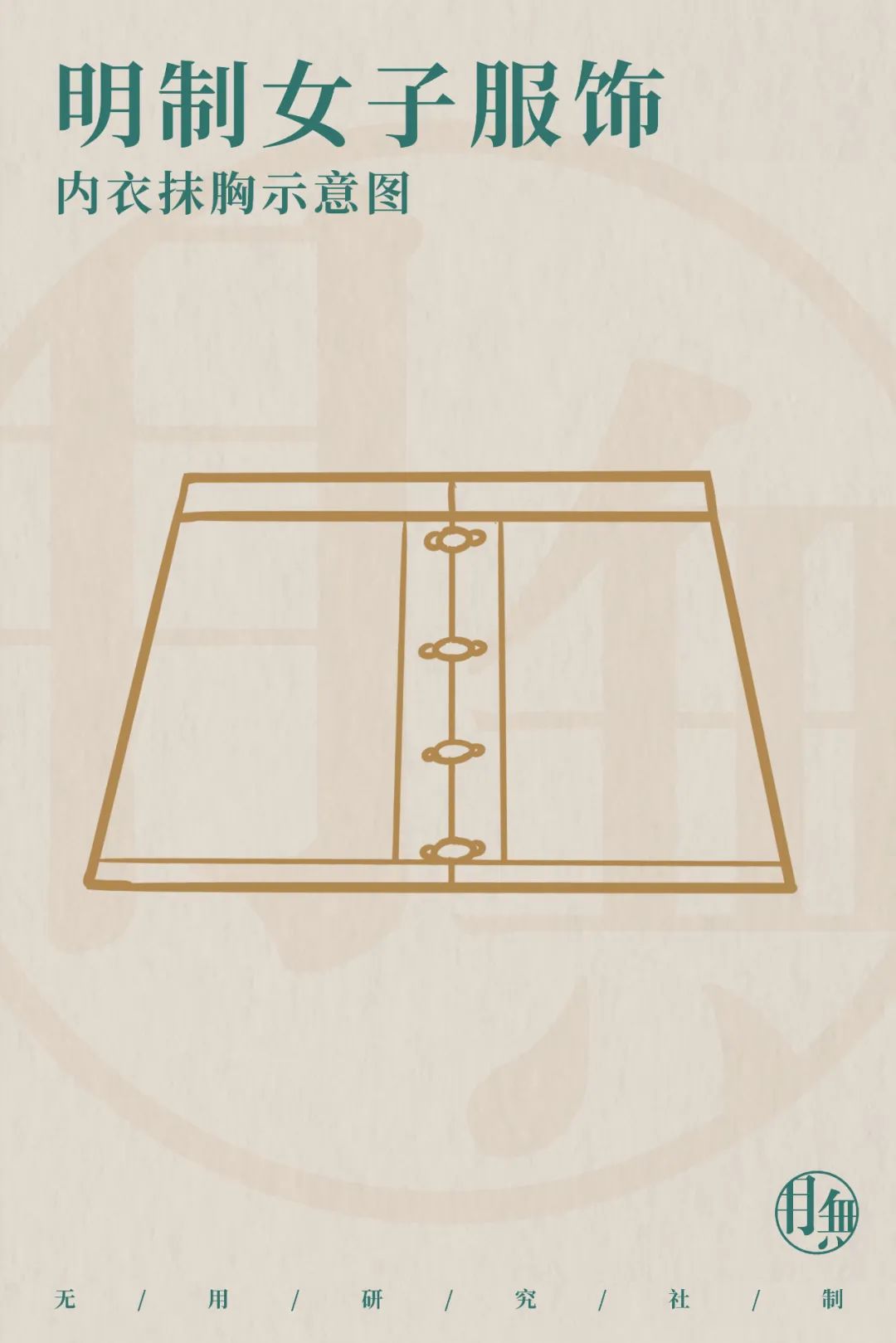

● 内衣:内衣在明代被称之为“主腰”、“抹胸”,其材质主要为纱、绫、罗等织物,明代主腰最常见的形制一种是制成与胸围相等、长至腰腹的横幅,然后围在胸部,开口向前或者向后,开口处缀有一排钮扣或者系带作为固定之用。

还有一种是类似现代背心的形制,系带收紧后还有收腰的效果,在徐蕃夫妇墓中就出土了这样一种主腰。

● 汗衫:“汗衫”最初被称作“中衣”和“中单”,是一种用纱与绢制成的衣物。

相传汗衫之名,据说始于刘邦,据《事物纪原》中记载:“汉高祖与项羽战,汗透中单,遂有汗衫之名。”即是说刘邦在一次交战后,回到营地,发现自己的内衣已经全部被汗水湿透,于是他笑称内衣为"汗衫"

炎炎夏日,居家时只着一件"汗衫",清凉舒适。倘若需要外出,还需要再套上一件外衣,夏日的外衣轻薄透明,但有了"汗衫"的存在,遮盖住抹胸,倒也不失了礼制。

一般作为内穿的裤子都比裙子稍短,在裤外套一双膝裤,刚好衔接住裙摆和鞋子的距离,膝裤不仅可以遮住过干简朴的袜子,而且装饰上流行的纹样,更显得精致秀气。

穿着方式为先穿裤,再把膝裤扎在裤外的膝下,最后再将裙系在裤外。

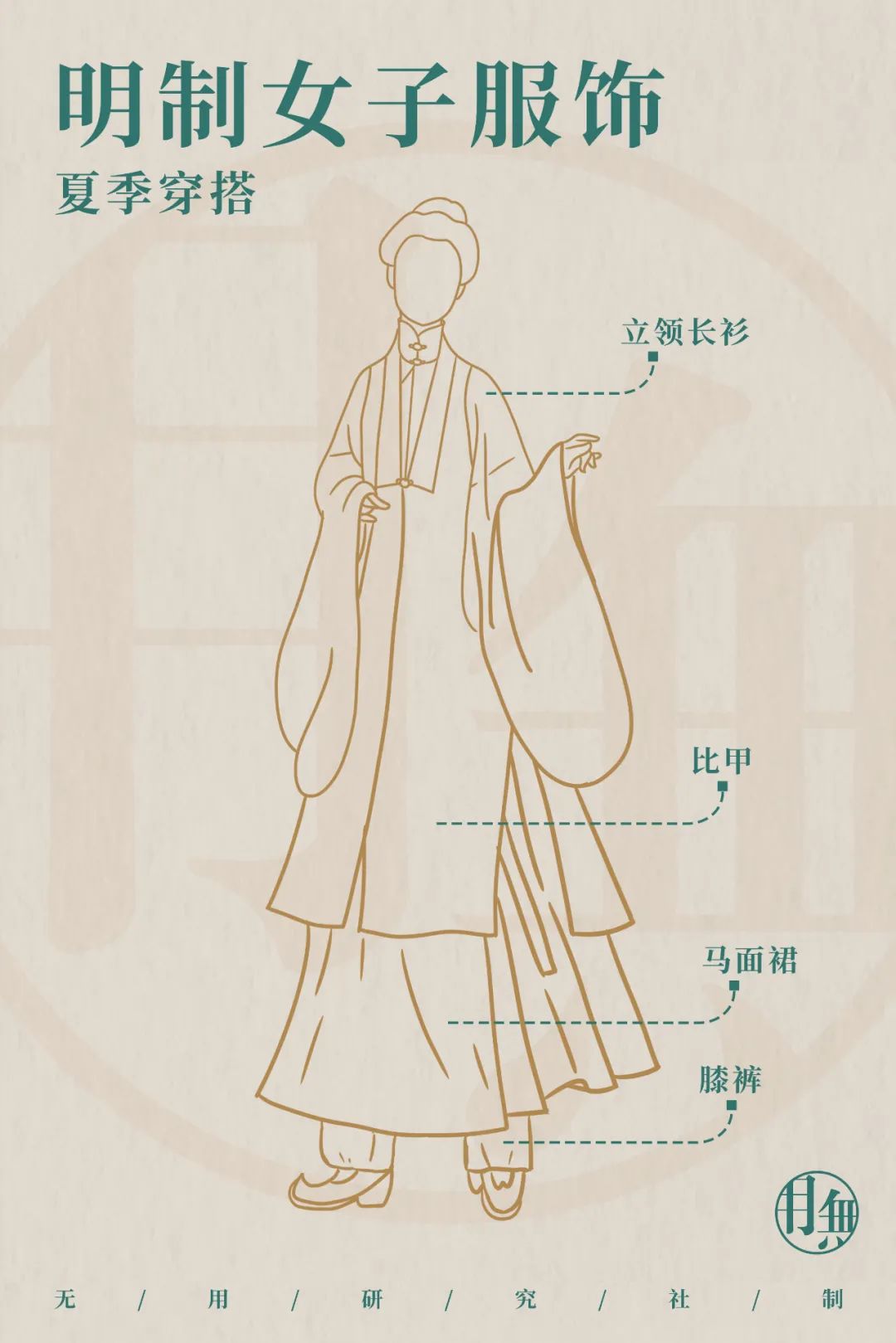

即使是夏日,也免不了需要外出的时候,在公共场合定是要好好梳妆打扮,更换穿搭了,此时的大明的女子打开衣柜,她会选择穿什么呢?

● 衫:用纱制成的衫轻薄清爽,夏日里穿上透气的短衫,再配以长裙,就是经典的上衣下裙的显高穿搭。

到了明中后期,女衫的长度渐渐和男装一致,时兴的女式长衫温婉素净、清新淡雅,成为女子衣柜中必不可少的单品。

比甲之名始自元代,明代沈德符《万历野获编》 卷十四:“元世祖后察必宏吉剌氏创制一衣,前有裳 无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲。”实际上它与隋唐时期的半臂、宋朝背心有着一定的渊源关系,由此发展而来。

万历朝无袖方领寿字纹刺绣比甲 明

虽然实用性似乎不是那么强,但是装饰效果很好,不仅可以显高显瘦,而且还能增强造型的层次感,是女性日常生活的必备品。

一袭长衫,配上刚入手的马面裙,最后再搭配一件清爽的马甲,一套时髦的穿搭就已然就绪。

到了秋冬季,天气寒冷,人们纷纷换上了缎、绢、绸、棉布等面料的衣物,再冷一些还会换上加棉的小袄、衬袄,外套的选用上有披袄、披风、氅衣可选,可以说非常保暖了。

● 袄:明代一般将无里的单衣称为“衫”,有里的夹衣称为“袄”,裳则被裙所取代,所以明代的衣裳制也被称之为袄裙制。

在明代中后期女袄款式多样,分类较为丰富,按衣服长短来分,有长袄、中袄以及短袄。袄既可内穿,也可外穿,只不过在用料上,用于内穿的袄会使用更加柔软的面料,而面料的图案花纹也较为素简单一。

按季节来分,春秋季穿夹袄、更为寒冷的冬季则是穿棉袄、皮袄。

皮袄,则是指由动物皮毛制作而成,常用的材料有貂皮、狐皮、银鼠皮等,形制以对襟为主,也有做成氅皮袄的。

明朝官员严嵩被抄家时的家产清单《天水冰山录》中记录有裘袄与貂鼠裘袄二件。

在寒冷的冬季,大明的女子将纱罗材质的内衣都换成夹薄绵面料,再一层层地套上小袄、夹袄、披袄等等,怕冷的女子还会穿上皮袄、围上卧兔儿和围脖,不给寒风留一丝机会。

在明代,男女在日常闲居时穿着的便服款式极其丰富,材质多样,会根据季节和功能的需要而变,而男式便服款式主要有道袍、直身、贴里、褡、衫等。

明朝可以说是男人穿裙的最后朝代,贴里即是衣身前后襟上下分裁,腰部以下做褶,如百褶裙状的服饰,衣身左后侧开衩。

或许是贴里的褶子能使袍身宽大的下摆略向外张,显得端庄稳重,因此深受明朝人的喜爱。

流传下来的明代服饰中最有名文物之一,便是这件飞鱼贴里。

道袍形制为通裁制(上下通直,不别衣裳),直领,右衽大襟。领子常镶白色或素色护领,以系带系结,衣身两侧开叉。

道袍的摆通过作褶、拼接等方式制成,折回后固定在后襟内侧。这样的结构能有良好的遮盖效果,不至于露出在里面的裤,便于行动的同时,给着装者又增添了几份儒雅。

又称长衣,是明代兴起的服饰,其特征与“道袍”非常相似,直领、两侧有摆,而差别就在于道袍的摆在内,而直身的摆在外。

直身作为明代男装的基本款式之一,明代汉人男子居家时的外衣,可以作为衬袍,使用广泛的直身,是上至皇帝百官下至黎明百姓都可以穿的男士便服。

世事无常,没有什么可以永不陨落,曾经的绫罗绸缎、光彩耀人都随着时代的变迁而逐渐地告别它们的舞台。

而那些曾经承载在衣衫上的喜怒哀乐,亦或是家国情怀却没有消失不见,而是深藏在了隐蔽的角落。

时光是一件很有趣的事情,它带走一切,又在夹缝中留下蛛丝马迹,让人欲罢不能地区探求那些历史真相。

文学、建筑、服饰……这些伴随着朝代诞生的文化并没有随着朝代的覆灭而消失,它们见证了历史,又留下来向我们展现历史。

我们永远都走不到那时的大明,但是我们可以从历史的缝隙中窥得大明曾经的风华。