郑岩:关于传统绘图的一点思考

郑岩老师从个人经历、学术史回顾两大部分探讨了传统绘图的科学性和人文性问题,并从历史人文主义的角度反思了科学考古绘图的局限性和时代性,提出考古绘图作为观看方式和阐释方式的见解。

他指出,考古测绘不完全是技术性问题,需要从人文的视角对考古测绘观念进行批判思考。具体而言,考古绘图是一种观看方式和解释方式,对绘图部分的取舍与对描述对象的认知、提出的问题密不可分。科学的考古绘图是人们的最终理想,但是现实中没有绝对客观的科学绘图。从历史主义的角度看,考古绘图受制于我们的传统、技术、当下的要求和环境,每个时代都有对“科学绘图”的不同理解和表达。技术的进步可能带来更精准的绘图,实现理论上的科学和客观,但是它也仅仅是在我们的时代下被认为精准。因此,对传统绘图背后人们的观念进行批判性反思,并站在当时的时代理解特定的绘图手法尤为重要。

绘图是一种研究性思考

第一部分,郑老师从个人经历角度出发,结合自己作为考古测绘的使用者和实践者身份,分享了关于绘图的一些体会。在少年的绘画体验、山东省博物馆的策展经历回顾中,郑老师指出了自己动手绘画的重要性。他认为临摹不仅仅是再现,而且是一种研究性思考,通过绘图,不仅是图像细读的过程,也是对作品和原物进行理解的过程。他鼓励同学自己动手画一画,加深自己的印象,体会古人创作时的状态。

郑老师认为,对考古科学性的强调是五四运动后“科学精神”的体现。受到这种观念影响,我们天然认为考古测绘是科学和客观的,是一个技术性的问题。然而,若从人文的视角对考古测绘的观念进行历史梳理,则会发现,对科学的不同理解也决定了不同的测绘方式。因此,应对考古的科学绘图观念进行批判性思考。

郑岩老师的绘画实践

中国传统“科学绘图”观念变迁

第二部分,郑老师对中国传统“科学绘图”观念进行反思。他认为,“科学绘图”没有一种绝对客观的科学存在,任何绘图都存在一些取舍。我们的理想是让不同的人画同一对象能画出完全一样的图,但是这不太可能做到。在郑老师看来,考古绘图是一种观看方式,也是一种解释方式,它和我们对描述对象的认识,以及我们提出的关系密不可分,同时它也受制于我们所置身的文化传统和技术环境。

用“历史相对主义”的视角对考古绘图进行人文讨论,比仅仅将其看作绝对科学主义的过程更重要。绝对科学主义假定了考古绘图的绝对客观性,而历史相对主义的观点则关注,不同时期对于科学绘图的看法如何,是怎样的环境促成了他们对科学的不同理解。

中国古代常常通过绘图来体现观察的科学性。例如,湖南长沙马王堆西汉3号墓《园寝图》、河北平山战国中山王墓出土兆域图版等也可以理解为一个设计和规划图。关于中国的科学绘图等问题也有学者研究过。例如,Peter J. Golas的著作《中国的绘图技术:从早期到19世纪》 (Picturing Technology in China: From Earliest Times to the Nineteenth Century)就研究了怎样用图像将科学的东西表现出来。

《中国的绘图技术:从早期到19世纪》

Picturing Technology in China – From Earliest Times to the Nineteenth Century (Peter J. Golas)

书中谈到了中山王墓出土兆域图版的绘图问题。这个方面的研究十分有趣,体现在建筑、雕塑、艺术等各个方面。比如秦始皇统一六国后在咸阳原上仿照六国宫室大建宫殿,这个仿照的过程实际上也是派人去画画,再把画转移到建筑上。

雕塑也类似,中国民间雕塑家在做雕塑时不用西方的点线仪,而是依靠手中的平面图的画,并根据自己的经验把画做成一个三维图像。在艺术上也有这样的例子,比如界画就是一种科学思维的存在。在作画时使用界尺引线,追求真实客观的表现。包括金石学的考古传统,也是尽力表现器物的客观真实状态。

这是中国表现科学绘图的一个方式。对他们来说,这就是一个科学的图。也许在今天看并不是那么准确,不符合我们关于科学绘图的标准,但是符合当时对科学性的追求。这个传统对中国的影响很深。

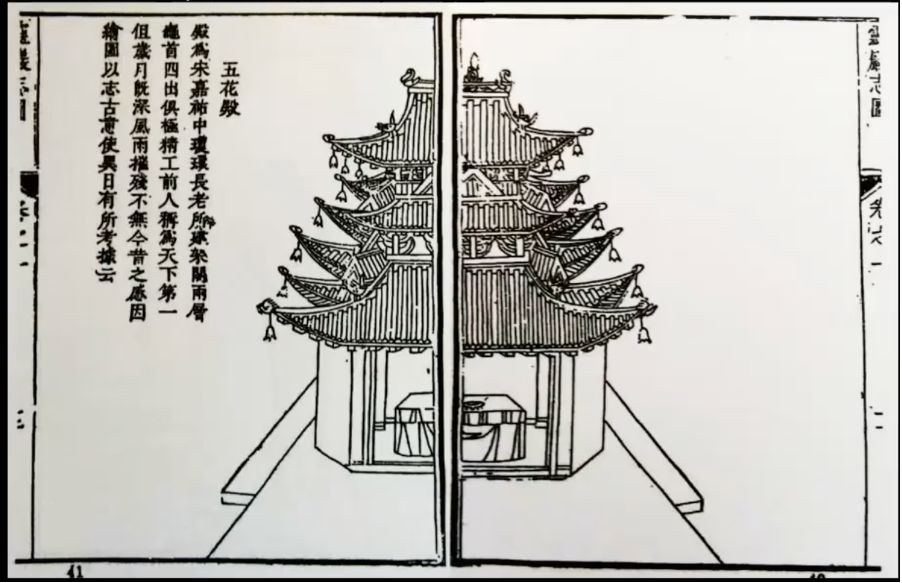

为了表现中国传统中对科学绘图的理解,郑老师还对山东长清灵岩寺五花殿的题记来进行说明。题记中提到“绘图以志古意使翼日有所考据云”。当然我们无法说它绘图的科学性如何评判,但是当时已经有对于科学性的追求。

山东长清灵岩寺五花殿题记

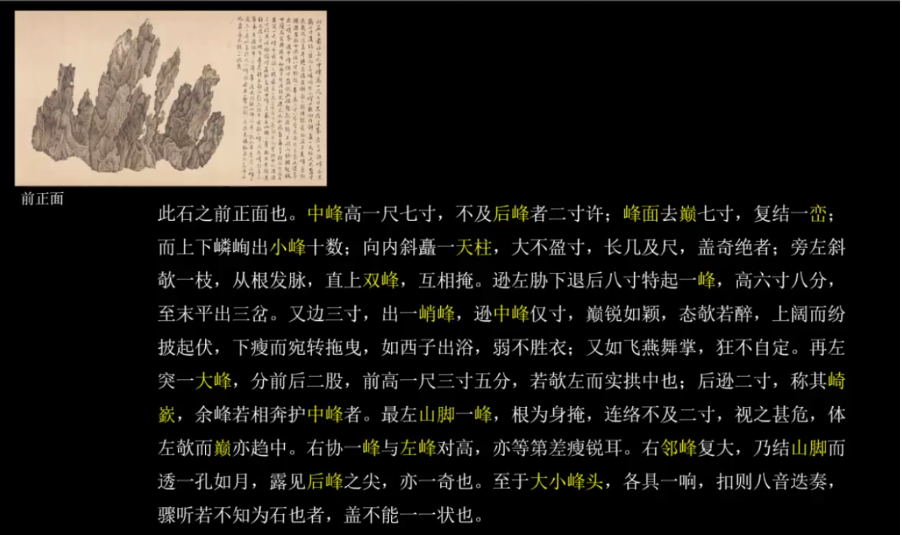

包括吴彬的《十面灵壁图卷》,从各个方位表现了石头的方方面面,这也是科学主义的追求。郑老师认为,吴彬的这个作品是数字时代还没有到来之前的对于文物的全方位扫描,这是非常超前的意识,甚至现在实验表明可以通过这些图制作出一个真实的物件。

吴彬《十面灵璧图卷》

其次,郑老师认为,中国人在近代考古学进入之前已经有很多关于考古测绘的史前史,例如黄易对石刻的调查工作,用了很多包括记录、编号和编注的工作,这是田野考古学进入中国前所做的工作。有趣的是,他还用山水画的方式记录了考古实践活动。这和欧洲很不一样。在欧洲,很多人类学调查所创作的科学绘图都不是为了艺术,而是为了忠实记录。后来这种方式慢慢进入中国。至于这些传统和中国之前存在的传统的关系,是今后值得研究和思考的问题。

同时,所谓科学绘图也不是纯然客观的,其中包含测绘者的目的和选择。例如,美国路易维尔大学美术系摩根讲席教授赖德霖先生对梁思成有关中国建筑风格的研究,对建筑所受的社会政治和宗教影响以及与此相关的建筑类型进行强调,提醒我们,我们所看到的科学绘图也不是纯然科学的,里面包含着测绘工作者的问题和选择。他会将自己不关注的东西忽略。

郑老师提到,画像和建筑之间的部分也很容易被之前的研究忽略,比如东汉建安十四年(公元209年)或稍后的四川雅安姚桥村高颐阙上,会看到椽上缠着一条蛇,这条蛇伸出头来把鸟头吞进去了。这些细节被画像和建筑两个系统都忽略了。也就是说,虽然我们多年来用照片、测绘对石阙进行研究,但是我们对其全面的认识仍然是不够的。因为我们的问题和观察还没有到,所以现有的表现方式仍然会遗漏很多细节。因此,无论是照片、测绘和拓片,我们希望这些手段达到真实再现,但是实际操作的时候,我们总是会忽略很多。因此,在思考科学绘图时,我们需要认识这些,来反思工作的目的性和缺失。

东汉建安十四年(209)或稍后的四川雅安姚桥村高颐阙

接下来,郑老师分享了前辈关于考古调查和测绘的故事,说明了问题意识和目标的重要性。例如,郑老师举了费慰梅的例子说明研究性绘图的重要性。当时费慰梅迷上武氏祠的拓片,并开始绘图。她把自己想象成汉代工匠作坊中的学徒,认为师傅会让自己先学习描图样。因此,她不是一般的描图,而是想象自己为石刻工匠作画的状态。郑老师指出,研究性的画图,不是被动的描图,而是对工作程序重构的图。

费慰梅的武氏祠描图

考古绘图:一种观看、解释方式

第三部分,在梳理了中国传统“科学绘图”的观念和实践变迁后,郑老师对绘图技术的局限性、技术手段的情景性、绘图的科学性和人文性等问题进行了批判性反思。

郑老师认为,考古测绘试图建立一种可量化的客观标准,以至于可以通过图片来重构和恢复原物。但是值得推敲的问题在于,所谓的正投影图实际上是理论性绘图,并不是人眼所看到的真实状态。例如,对徐显秀墓的三维建模、对青铜器的比例构建,都无法完全还原人眼的视角。人的两只眼睛决定了他在看文物时自然的视觉会比测量的视觉更窄。那么,如果正投影图呈现的是人肉眼无法看到的,它取得的数据意义何在?考古绘图所呈现是上帝视角。因此,从这个视角看,科学绘图是对于特定理论的解释方式。

传统绘图无法实现人对于客观真实的理想,它受制于人提出的问题和目的。相似地,技术、工具和手段作为人的产物,也受制于历史本身的限制。即使当下我们认为技术能够带来纯然客观的绘图,但是经过长时间的社会发展和技术进步,我们会再次发现和反思技术的局限性和主观性。因此,在技术存在的当下,不能忽视人的大脑,而是要带着人的思想去思考、反思现有的工作,意识得到它们的局限性。在专题讲座后,郑老师针对同学提问作出回答。

问答环节

Q: 传统绘图和现代测绘技术在承担测绘的科学性和人文性上分别有什么优势?如何互补?这些方式的结合会不会诞生关于考古测绘的新的问题意识和观念?

A: 科学性、技术性与人文性、批判性之间的争论是一个永恒的话题。对于考古工作者,要有追求科学的理想,但是同时也需要意识到自身时代的局限性。同时,传统测绘也不会因为现代测绘技术的发展而过时,它是考古工作者挖掘自身能力、认知研究对象的必要过程。

Q: “从历史相对的视角来看,是否可能从不同年代的科学考古绘图方式中研究他们对真实的观念差异?

A: 对真实观念差异的分析正是历史相对视角的意义,在崇拜科学性、客观性的今天,我们有必要去回顾不同时期关于科学测绘的不同方法背后的观念差异,以此来认识当下科学原则背后的理念和标准。

即使我们意识到科学绘图的理想还很远,但是只要考古工作者带着对客观真实的追求去工作,那么这个研究就是有意义的。总而言之,技术无法取代传统绘图。虽然我们永远无法企及客观真实的理想,但是每个时段的人通过自身对科学性的追求,并做到极致,也是一种科学的精神。