殷墟骨笄的种类、源流与功能

字号:T|T

2022-05-24 11:51 来源:考古

“笄,簪也”(《说文解字·竹部》),是一种用来束发或者固定帽子的器物。包括“笄”在内的服饰,最早应是基于实用目的而被发明、使用,伴随审美意识的诞生与强化,人类才开始追求其装饰性目的。而随着礼仪的产生和发展,日常生活中必不可少的服饰又被赋予礼仪性意义。儒家经典“三礼”中保存了今天尚能看到的早期中国最为系统的礼仪性服饰规范,其中就包括“笄”的使用方式。而在“文献不足征”的殷墟时期,就只能通过考古发现来一窥“笄”所体现的实用性与象征性内涵。

目前殷墟出土的笄类器物,材质大致有玉、石、骨、铜等几类。其中骨笄的数量最多,也是最具代表性的骨器之一。最近朱凤瀚对于殷墟西北冈王陵区大墓年代序列的精彩重建,便将包括骨笄在内的骨器作为主要证据之一,让我们看到了骨器在商代考古学研究中的重要性[1]。与骨笄的重要性相比,对其进行研究而正式发表的论著却非常少,较为系统的只有石璋如主要以复原商代发式为目的的研究[2],以及李济侧重于殷墟骨笄形制与纹饰的文章[3]。到今天为止,同类研究的方法与结论基本未超出二位先贤已有的成果,而骨笄背后的象征性内涵则尚有进一步探讨的空间。以下笔者不揣谫陋,在前辈学者研究的基础上,拟从骨笄的种类与分型、来源与流变以及功能与层级等方面进行讨论,不当之处,敬请指正。

殷墟出土骨笄数量众多,形态各异,其中不乏精品。据已发表资料初步统计,目前共有骨笄2131件,其中1258件可辨器形[4]。根据笄首形态,可分为甲、乙、丙、丁、戊 、己六大类。

甲类:195件。笄首未经修饰,根据整体形态可分为三型。

A型:7件。笄首宽平,略呈亚腰状。97洹北花园庄G4∶69[5],笄身制作粗糙。长11.8、直径0.5厘米(图一,1)。此型见于中商时期至殷墟一期。

B型:183件。笄首较A型窄。98~99洹北花园庄M14∶16[6],磨制光滑。长9.7、直径0.5厘米(图一,2)。此型延续时间长,中商时期至殷墟四期皆有。

C型:5件。笄首粗宽,未经整治。郭家庄M160∶247[7],尖部残缺,上粗下细,笄身横截面略呈梯形。残长8.3、顶宽1.4厘米(图一,3)。

乙类:418件。笄首为盖状顶,根据整体形态分为四型。

Aa型:69件。单层。82苗北T2③∶3[8],整体呈钉状,笄首呈盘状。长8.7厘米(图二,1)。此亚型延续时间长,见于中商时期至殷墟三期。

Ab型:51件。双层,即“干”字形。GT102③∶2[9],尖部圆钝。长11.7、直径0.6厘米(图二,2)。此亚型多见于殷墟二、三期。

Ba型:3件。单层。侯家庄M1001∶R4012[10],顶盖如球形,顶面中凸如菌顶形,表面磨光,上刻阴线涡纹,短圆柱茎杆。长1.76、盖径1.84厘米(图二,3)。

Bb型:104件。双层。75小屯M5∶130[11],笄首呈双层圆盖状,上层呈椭圆形,微鼓,下层略呈圆形,笄杆细长,尖部锐利。长17.5、直径0.5厘米(图二,4)。此亚型见于殷墟一至四期。

C型:38件。锥顶形。西区M854∶5[12],细长条,圆锥形帽,尖部弯曲。长21.8厘米(图二,5)。此型见于殷墟一至四期。

D型:153件。插帽活杆形。笄帽与笄杆分别制成,笄帽多呈锥形顶,底部挖有圆孔,笄杆顶部有一横穿。KT4③A∶10[13],笄帽底部有圆孔,圆孔两侧有一对小洞,笄杆上端有一横穿(图二,6)。该型骨笄出土时常帽、身分离,多见于殷墟二至四期。

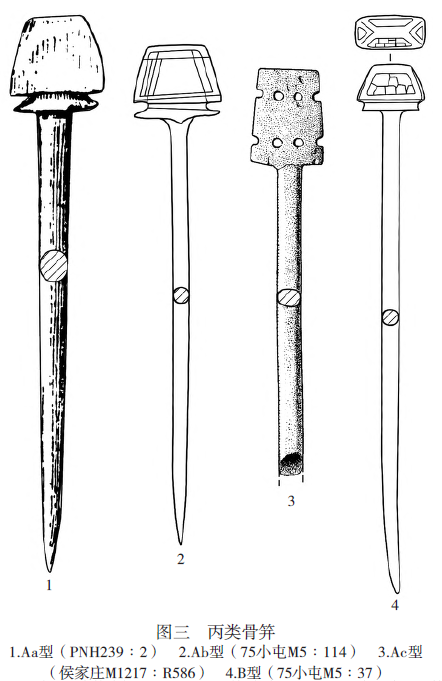

Aa型:6件。素面笄首。PNH239∶2[14],笄首呈梯形,笄杆呈圆锥形。长11.7、直径0.6厘米(图三,1)。

Ab型:84件。笄首刻阴线。75小屯M5∶114[15],笄身磨光,头部略呈扁平梯形,下侧有对称小缺口,两面刻有阴线纹,笄杆细长。长13.4、头高1.4、直径0.4厘米(图三,2)。此亚型多数出土于妇好墓。

Ac型:3件。镂空笄首。侯家庄M1217∶R586[16],笄首呈梯形,有四穿,两边各钻二半圆孔,笄杆下端残缺。残长11.01、直径0.6厘米(图三,3)。

B型:3件。四阿屋顶状。75小屯M5∶37[17],笄身磨光,笄首四面刻出浅框,镶嵌绿松石,笄杆细长。长16.1、直径0.4厘米(图三,4)。此型3件均出土于妇好墓,另有2件形制相似者笄首为孔雀石制成。

丁类:522件。动物形。根据不同动物造型分为四型。

A型:406件。冠状鸟体形。根据鸟冠形态分为四亚型。

Aa型:3件。叉状冠。98~99洹北花园庄东T3③∶21[18],笄首呈火炬状冠凤鸟,鸟身简化,下连笄杆。残长12.6、直径0.5厘米(图四,1)。98~99洹北花园庄东T2④∶9[19],笄首凤鸟写实,高冠分叉,冠后下垂,鸟眼、嘴、翅形象生动,下连笄杆。残长6.8、直径0.5厘米(图四,2)。84苗北H17∶5[20],笄首呈立凤鸟,高冠分叉,鸟嘴张开,有尾,下连笄杆。残长7.1厘米(图四,3)。

Ab型:399件。齿状冠。75小屯M5∶111[21],笄首呈凤鸟状,鸟头有齿状羽毛,嘴微张,眼、尾清晰可见。长13.7、直径0.5厘米(图四,4)。此亚型见于殷墟一至三期。

Ac型:4件。锥状冠。侯家庄M1217∶R570[22],笄身磨光,笄首呈锥状冠凤鸟形,鸟眼、嘴、翅、尾清晰可见,尾部上下分叉,鸟体下有一“王”字形横座,笄杆细长。残长21.8、直径0.49厘米(图四,5)。此亚型见于殷墟二至四期。

Ad型:11件。鸡冠状。PNT220③∶6[23],笄首宽平,耸如鸡冠,两侧边缘刻大小不等的缺口,两面饰交错阴线纹,尖微残。残长10.6、直径0.6厘米(图四,6)。

B型:55件。简化鸟体形。根据笄首形态分为两亚型。

Ba型:52件。平首。GH202∶15[24],笄首近方形,两侧边缘刻有缺口,状似简化凤鸟。长12.5、直径0.7厘米(图四,7)。此亚型见于殷墟二至四期。

Bb型:3件。无首。75小屯M5∶184[25],尖喙,圆眼,鸟身下有一梯形方座,尾和尖部残。残长15.3、直径0.6厘米(图四,8)。

C型:49件。夔形。75小屯M5∶102[26],夔作倒立形,张口露齿,“臣”字形目,身、尾周边刻锯齿形棱,棱上钻有排列均匀的圆孔,笄杆自夔口而出。长22、直径0.5厘米(图四,9)。此型绝大多数见于殷墟二期。

D型:1件(侯家庄M1001∶R4001)[27]。笄首呈蝎形。蝎头向前,两侧各伸出一钳绕于头顶,蝎尾延伸成笄杆,钳部饰云雷纹,蝎身饰网格纹,背面阳刻六爪。残长5.8厘米(图四,10)。

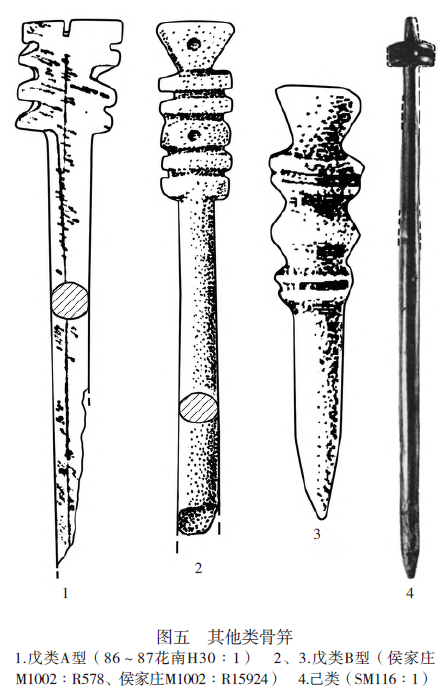

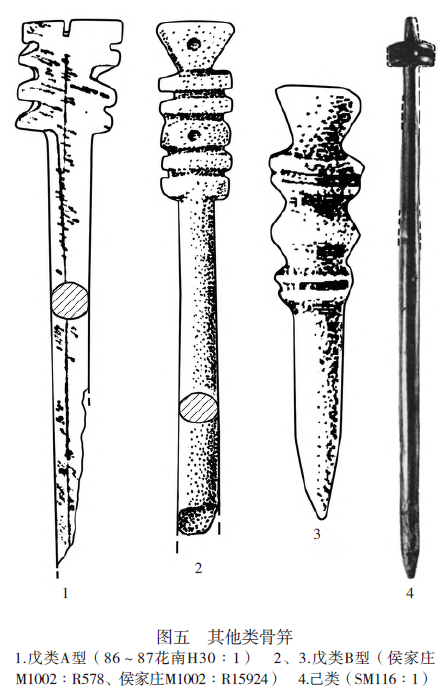

戊类:23件。笄首呈几何形。根据形态不同分为两型。

A型:21件。“羊”字形。86~87花南H30∶1[28],平顶,顶端中部有一缺口,左右两侧有三对称缺口,似锯齿状,尖部残。残长9.9、直径0.7厘米(图五,1)。

B型:2件。不规则形。侯家庄M1002∶R578[29],磨光,笄首呈六层塔状,最顶层呈倒梯形。残长6.91、直径0.6厘米(图五,2) 。侯家庄M1002∶R15924[30],磨光,笄首顶端呈倒梯形,中间略鼓。长3.6、直径0.4厘米(图五,3)。

己类:4件。骨环、笄杆组合类。SM116∶1[31],磨光,顶端扁薄,近首端套有两枚骨环,上下相对。长19.5厘米(图五,4)。

需要说明的是,包括骨笄在内的骨器,很难基于类型学原理把握其演变规律,也不是考古学文化分期研究理想的器物[32]。因此,上述分类、分型本着“宜细不宜粗”的原则,力图最大程度上体现殷墟骨笄种类和形制的多样性,在一定程度上并不能算作严格的类型学研究。从分类上来看,上述六类与李济所分八类并无本质区别,但数量上远多于李济当时所能见到的。而随着殷墟文化序列体系的建立,对大部分骨笄出现和流行的年代也可做出较为准确的判断。因此,通过此次分类、分型可以进一步讨论殷墟骨笄的流变。

形制变化方面,李济认为“单层的平顶盖是由黑陶文化传下来的”,“鸟顶笄初现时,为一立体的写真鸟体;由此渐扁平化,图案化,分为若干支派”[33]。除了“黑陶文化”的表述在今天看来不够严谨,以及“单层平顶盖”这类简易骨笄早在新石器时代早期就已出现外,李氏对于这两类骨笄的演变判断是正确的。张渭莲认为“商人喜欢制作和使用不同样式的骨笄当有着悠久的传统”,这种传统自下七垣文化经二里岗文化一直延续至殷墟文化,成为“殷墟文化的特色之一”[34],这种看法亦符合实情。从延续与传承来看,最能代表殷墟文化特色的骨笄类型应该是丁类A型和B型鸟形骨笄。鸟形骨笄目前仅能上溯至中商时期的藁城台西遗址和洹北商城遗址[35],在下七垣文化、二里头文化、二里岗文化遗址中均未见。这类骨笄在中商时期为丁类Aa型写实风格的高冠、立体鸟形,到晚商时期的殷墟已经少见,风格上慢慢走向抽象与简略,被丁类Ab型齿状冠鸟形、Ad型鸡冠状鸟形和丁类Ba型平首简化鸟形所取代。剩余大部分类型骨笄的出现与发展,很难看出来自更早同类器物的影响,而可能与青铜器、玉石器制作工艺的发展有关,如乙类Ba型和丁类大部分动物形骨笄与青铜器、玉石器共享纹饰母题,显示了三者之间的紧密关系。

晚商时期殷墟以外遗址出土的骨笄材料发表较少,目前仅知道郑州人民公园遗址[36]、关帝庙遗址[37]和济南大辛庄遗址[38]的部分情况。关帝庙遗址出土了上述甲类B型、乙类Ab型和丁类Ba型骨笄,人民公园遗址出土了甲类、戊类A型骨笄,大辛庄遗址亦出土了甲类骨笄。除此之外,人民公园和大辛庄遗址还发现了一类形制基本一致的鸟形笄[39],此类骨笄虽未见于殷墟,但从外形看来,应当与丁类Ad型鸡冠状鸟形笄有着密切关系。以上三处不同遗址,特别是相距近千里的关帝庙与大辛庄遗址所出骨笄高度相似,且与殷墟有着直接的联系,暗示晚商时期各地商文化遗址的部分骨笄,很可能直接由殷墟王都的制骨作坊所生产。这一观点李志鹏等人早已提及[40],最近侯彦峰等人通过对关帝庙遗址骨器的研究对之提供了进一步的支持[41]。不过,这一情况是否完全适用于同时期其他商文化遗址,仍需进行更多的实证研究。

从各类骨笄的数量来看,丁类Ab型骨笄占据了绝对多数。这种始见于殷墟一期、一直延续到殷墟三期的骨笄,主要出土于高等级贵族墓葬中,既延续了商文化的传统,又有所创新与变化,可以视作殷墟代表性骨笄之一。而数量上紧随其后的甲类B型、乙类D型和乙类Bb型骨笄基本贯穿了整个殷墟时期,后两种是新出现的类型,应是殷墟文化的新创造。这三种骨笄多出土于普通居址中,为一般平民所有。表一列出了甲类至丁类骨笄的流行时段,可看出殷墟骨笄发展的高峰期在殷墟文化二期和三期。具体而言,二期新出现的骨笄多为乙类骨笄,基本属于平民阶层所有,其形制固定,在长时段中基本没有变化。丁类Ba型骨笄的情况也是如此。这说明在殷墟二期时平民阶层人数开始出现了增长,并因此丰富了骨笄的形制。相比于平民阶层骨笄,多出现于贵族墓葬的丙类骨笄的流行区间很不稳定,这可能与贵族阶层对骨笄的装饰性需求更为强烈有关。普通骨笄在满足“工具价值”后,形制基本固定,不会有太大变化,而作为精美装饰品的骨笄会不断更新造型,以达到多样的装饰目的。

至晚从殷墟二期开始,商文化恢复强劲发展势头,包括青铜器、玉石器在内的制作工艺水平呈现“爆发式”发展,这种发展包含了技术和艺术两方面,自然会影响到骨器的制作。同时,骨制品的多样性也有赖于青铜工具的普遍使用。而来自甲骨文的证据则表明,这一时期的田猎行为十分频繁,这为制作更多的骨笄提供了原材料。最终,这些因素共同导致了包括骨笄在内的殷墟制骨业的兴盛。

商王朝灭亡后,殷墟风格的骨笄仍然得到了延续。周原地区和丰镐地区制骨作坊的发掘情况表明,西周时期部分骨笄的工艺、造型与殷墟文化存在直接关系。周原云塘制骨作坊以制作骨笄为主,该遗址曾出土过一件与侯家庄M1217∶R570骨笄极为相似的高冠鸟体形笄[42];此外,同处周原地区的下樊村H171也曾出土过类似骨笄[43](图六,1),西安冯村北制骨作坊也出土了鸟形笄[44](图六,2、3),从形制上看皆应是承继殷墟鸟形骨笄而来。这些情况说明,周人灭商后,除了将铸铜手工业西迁,制骨手工业也同时迁往了周人的中心区。除西周王朝中心地区外,远在王朝西北边陲的宁夏彭阳姚河塬遗址也发现了殷墟风格的骨笄。根据共出的骨器、蚌器可以判断,姚河塬遗址不仅有铸铜作坊[45],应该也存在一定规模的制骨作坊。如果推论属实,那么当时姚河塬遗址很可能生活着一批包括手工业工匠在内的殷遗民,文献所记载的“分殷之民”的范围就远比已知广泛得多,这是值得注意的新现象。

在已公布的2131件骨笄中,出自墓葬的有1066件,出自居址的有1065件,比例相当。墓葬出土的骨笄分别来自56座墓葬中,但其分布并不均匀。单座墓葬出土骨笄数量最多的是75小屯M5(即妇好墓),共出土499件骨笄,占墓葬出土骨笄总数的47%。其余55座墓葬出土骨笄数量在10件以上的有09王裕口M103[46](100余件),侯家庄M1001(106件)、M1004(40件)、M1002(39件)、M1003(31件)、M1217(31件)、M1550[47](28件),88刘家庄M73[48](25件)、77小屯M18[49](25件)、88刘家庄M116[50](20件),77侯家庄M1[51](11件),这11座墓葬出土骨笄数量又占据了墓葬所出总数的43%。可以说,殷墟墓葬所出骨笄基本来自以上12座墓葬,出土一百件以上者仅3座。

未被盗扰的墓葬中,妇好墓所出骨笄不仅数量最多,而且类型也最齐全。发掘者推测绝大多数骨笄都放置于“木匣”中,“木匣”内还放置有3件象牙杯[52],可见这些骨笄的珍贵。88刘家庄M73、M116出土信息不明,难以推测其墓葬属性。77小屯M18位于殷墟宫殿宗庙区内,与妇好墓相距22米,出土青铜器42件(其中觚、爵各5件)、玉器11件。M18墓主身份有两种说法,或认为是女性将军[53],或认为是武丁的儿子“子渔”[54]。简报指出墓主骨骼似为女性,且以墓葬规格来看,此墓应非子渔之墓[55],墓主更可能为女性贵族。M18所出骨笄的摆放方式十分特殊,25件骨笄与2件玉笄整齐排列于墓主头前棺外的位置,骨笄绕墓主头前呈椭圆形。发掘者推测骨笄和玉笄原本都是插在冠上,但冠太大,无法置于棺内,因而放在棺外[56]。这种冠饰并非孤例,09王裕口M103出土骨笄亦呈冠状排列。不同的是,M103的冠饰并非位于墓主头部,而是在椁内殉人的颈部[57]。侯家庄M1550墓道上的陪葬墓M1550-49亦出土相似的骨笄冠饰,该墓墓主为女性,墓内随葬铜器(鼎、觚、爵各1件)和玉器等,骨笄数量为六七十件,集中出土于墓主头部[58]。石璋如据此墓材料将这种冠饰称为“雀屏冠饰”,列为殷代头饰之一种[59]。

09王裕口M103和侯家庄M1550-49的骨笄皆未清理,但根据照片和线图可知,二墓所出骨笄基本属于丁类Ab型齿状冠鸟形和丁类C型夔形,这与77小屯M18的骨笄出土情况一致,只是M18多了两件乙类Ab型双层平顶形骨笄。据此可知,丁类Ab型齿状冠鸟形和丁类C型夔形骨笄应是一种固定组合,是所谓“雀屏冠饰”的基本构件,而这两类骨笄又恰是妇好墓出土数量最多的两种。因此,笔者认为,虽然妇好墓中的骨笄分开放置于“木匣”中,但应该视为被拆解的一套或多套“雀屏冠饰”。

何毓灵认为09王裕口M103墓主是武丁时期的贞人[60],经鉴定墓主性别也为男性无疑。这与包括妇好墓在内的出土“雀屏冠饰”墓葬的墓主性别一般为女性有很大的差异,因此,笔者认为M103的这件冠饰可能不是墓主所有,而是属于椁室内的一个殉人。该墓共殉9人,其中两人置于椁室内,而此件冠饰正是置于其中一人的颈部。一般说来,置于椁内的殉人应该跟墓主关系较为亲近,因此不能排除该墓殉人拥有冠饰的可能性。当然,排除M103这一个案,也可以说“雀屏冠饰”一般为女性贵族所有,象征着贵族妇女的身份与地位。有趣的是,这四座出土冠饰墓葬的年代皆属于殷墟二期,结合丁类C型夔形骨笄在其他时期很少发现的情况,似乎可以断定这种华丽的“雀屏冠饰”只在殷墟二期最为流行,可以看作是此时期高等级贵族女性墓葬的标志物之一。

石璋如根据殷墟出土资料认为殷人应是束发挽髻的,此说不谬。但从出土骨笄的墓葬数量如此少来看,殷墟似乎有死者多不束发的习俗。目前考古发现殷墟地区死后束发的例子,大多集中在殉人身上,如59后冈圆祭坑H10,共发现73个殉人,其中10个头部发现骨笄[61];小屯YM42应是宫殿宗庙区乙十一基址的祭祀坑,内出多具人骨,出土7件骨笄,应分别属于三具人骨[62];郭家庄M160出土3件骨笄,分别位于3个殉人头部[63]。一般说来,人殉、人牲应是在落葬时进行杀殉和掩埋,因此他们多保持着生时的发式。而墓主则是经过一系列的丧葬仪式后才入土为安,他们在墓中的形态往往体现着当时的丧葬礼俗。郜向平也发现了这种现象,他认为陈公柔根据《仪礼》等记载得出的“似乎男者用木笄,而女丧反不用笄”的情况尚难以用来判断商代墓葬,而“生者和死者对头发处理之有区别是显而易见的”,但个中原因以及所代表的含义尚需进一步研究[64]。

由上可知,在殷墟的丧葬习俗中,死者一般是不束发的,随葬骨笄也多是以成形或拆解的冠饰为主,出现在极少量的女性贵族墓葬中,体现了丧葬礼仪的层级性。虽然骨笄出现在丧葬活动中极不普遍,但殷墟居址出土的大量骨笄说明先民使用骨笄具有普遍性。此外,李志鹏等根据殷墟制骨作坊的规模推测,单是殷墟三个大型制骨作坊“制作的骨笄最保守估计也有近千万件之多”[65]。这个基于制骨原料数量的估算可能过于庞大,储藏大量原料未必会全部制作出来,但殷墟先民对骨笄的巨大需求确是不争的事实。

关于殷墟先民的束发形式,石璋如根据殷墟出土遗物和墓葬、殉葬坑等遗迹的复原研究至今仍是范式之作,他在上文所引《殷代头饰举例》一文中列举了十四种先民头饰,其中“椎髻式”、“髻箍式”、“多笄式”、“雀屏冠饰”等四种与笄类直接有关。石氏的复原研究方法之一是以殷墟出土的人像作为依据,此方法至今仍在类似研究中运用。人像的制作当然是基于先民的真实形象,这种复原方法无疑是有效的。但应该注意的是,商代乃至整个先秦时期,中国很少有以真人形象制作人像的传统,这与古埃及等古文明有很大的差别。古埃及文明雕像的主要功能是用以保存神性、人或者动物的永恒性[66],因此会以真实的人类形象为原型。而商代人像的意涵到底为何,又是以什么样的人为原型,至今仍未有比较圆满的解释。本文对此不做过多探讨,但想指出这不应是一个被忽略的问题。因此,在复原商代先民真实发式时,还需要更多其他的证据作为支撑。笔者在此增补两例前述学者未曾留意的古文字材料,可以作为复原商人发式较为坚实的例证。甲骨文中的“妍”字或写作 ,或写作

,或写作 ,前两种写法像女性从前或从后插笄,而后一种写法则像女性同时从前后插笄。此外,甲骨文中有写作

,前两种写法像女性从前或从后插笄,而后一种写法则像女性同时从前后插笄。此外,甲骨文中有写作 的字,赵平安认为二字都是“參”的省体,字形像是人头上戴有三枚骨笄[67]。据此可以证明,前后分别单插笄、前后同时插笄乃至两个以上的多笄式应是殷墟时期商人的流行发式,而且可能源自更早的传统。

的字,赵平安认为二字都是“參”的省体,字形像是人头上戴有三枚骨笄[67]。据此可以证明,前后分别单插笄、前后同时插笄乃至两个以上的多笄式应是殷墟时期商人的流行发式,而且可能源自更早的传统。

既然殷墟先民生活中存在普遍使用骨笄的情况,那么生者对骨笄的使用是否也如死者一般有层级之分呢?以上文所引《殷墟发掘报告(1958~1961)》报道的地层、灰坑内所出骨笄为例。发掘所得763件骨笄中可辨形制的有275件,这275件骨笄中没有一件是前述“雀屏冠饰”中的夔形和冠状鸟形骨笄,占据较大比例的是甲类、乙类D型插帽活杆形和丁类B型简化鸟形骨笄,而前述殉人头上佩戴的正是这三类骨笄。同时,这三类骨笄数量相对较多,延续时间较长,基本涵盖了殷墟一至四期。这说明在实际生活中,使用骨笄也存在着严格的阶层之分,在佩戴装饰品方面,高级贵族与普通平民之间也有着泾渭分明的界限,很少出现例外。另外,从制骨作坊遗存也能看出阶层差异的存在。以出土了36吨骨料的铁三路制骨作坊为例,此乃目前发现殷墟最大的制骨作坊遗址,主要以生产骨笄为主,其中最多的种类即丁类Ad型鸡冠状鸟形和戊类A型“羊”字形[68],而这两类骨笄从未出现在贵族墓葬中。从铁三路作坊的规模和骨料数量来看,该作坊无疑拥有巨大的骨笄生产能力,但却基本未发现高级贵族所用的骨笄,正说明当时应存在着专供贵族消费的制骨作坊。

到了西周时期,制骨作坊的层级性似乎开始消解。上述周原和丰镐地区制骨作坊不仅出土了在殷墟时期专供高级贵族使用的鸟形骨笄,还出土了普通的简易型骨笄,这种情况在殷墟制骨作坊中从未出现过。这可能与劳动分工的历时性演变有关,即供应不同阶层的骨笄开始统一制作、生产,但也从侧面说明骨笄的礼仪性已经逐渐瓦解。总之,从目前的情况看,商周之间的骨笄制作与使用的层级差异发生了较为明显的变化,背后应当是商周权力交替与礼制演变的反映。

殷墟先民对于骨笄的喜爱与需求,是自下七垣文化以来商文化的传统。鸟形骨笄可以视为商文化的标志性器物之一,自中商时期开始出现,随之发展成为晚商时期实用性与象征性兼具的高等级装饰品。包括制骨业在内的铸铜、制玉等手工业的兴起,既需要丰富的物质基础,也需要强大的艺术创造力,正体现了殷墟文化从二期开始重新崛起的史实。

从实用性功能角度来说,骨笄可以用来束发,并且有较大的需求量,无疑属于必需品;从象征性功能来看,制作精美的骨笄只出现在极少数高等级贵族墓葬中,而且种类较为集中,普通居址和制骨作坊出土的骨笄与之有着明显的差别,因此它又是具有等级性的威望品。由此可见,骨笄蕴含着商王朝的礼仪规范与制度。到了西周时期,伴随着殷遗民的迁徙,殷墟风格的骨笄仍在延续,但制作与使用的层级差异开始消解,此即商周权力与制度变革的物质性体现之一。从骨笄的象征性功能来看,或许正是从商代开始,笄这种本是用来装饰头发的器物,被越来越多地赋予身份、等级乃至礼制的内涵。从西周时期开始,虽然骨笄的使用限制开始松动,但其象征性与礼仪性却仍保留在其他材质与类型的饰品中,最终发展成为我们在后世经典中看到的情形。

附记:本文为国家社会科学基金重大项目“安阳洹北商城铸铜、制骨、制陶作坊考古发掘整理与研究”(项目编号21&ZD239)的阶段性成果。

,或写作

,或写作 ,前两种写法像女性从前或从后插笄,而后一种写法则像女性同时从前后插笄。此外,甲骨文中有写作

,前两种写法像女性从前或从后插笄,而后一种写法则像女性同时从前后插笄。此外,甲骨文中有写作 的字,赵平安认为二字都是“參”的省体,字形像是人头上戴有三枚骨笄[67]。据此可以证明,前后分别单插笄、前后同时插笄乃至两个以上的多笄式应是殷墟时期商人的流行发式,而且可能源自更早的传统。

的字,赵平安认为二字都是“參”的省体,字形像是人头上戴有三枚骨笄[67]。据此可以证明,前后分别单插笄、前后同时插笄乃至两个以上的多笄式应是殷墟时期商人的流行发式,而且可能源自更早的传统。