《瓷器修复手册》封面

作为世界四大博物馆之一的大英博物馆,收藏了数千件中国精品陶瓷器。1983年,该馆出版了《瓷器修复手册》(Porcelain, Repair and Restoration: a Handbook),这本手册是首个由专业博物馆机构推出的文物修复实践指南。其出版初衷,既是为了满足作者奈杰尔·威廉姆斯(Nigel Williams)的教学需求,也源于当时欧洲缺乏可供学习的陶瓷修复权威实践指南。因此,作者期望能将自己二十余年积累的修复经验传授给年轻的修复师们。自出版以来,这本书一直受到文物修复专业人员和手工爱好者的青睐,并在2002年进行了修订再版。

器物拼接修复

奈杰尔·威廉姆斯在其著作中指出,瓷器修复工作不应受限于单一的固定流程,因为修复和保护策略往往受到文物修复师个人品味(individual taste)的影响。基于此,作者将瓷器修复的七个步骤概括为四个主要方面,以此探讨大英博物馆在瓷器修复方面的可操作经验。

1.档案建立与检测

在文物修复工作开始之前,书中强调必须先建立详尽的文物档案。这包括文物的摄影记录、尺寸测量、成分分析、损坏与病害状况的详细描述、对前期修复情况的观察记录、制定修复方案以及预估修复周期。这些内容与当前国内瓷器修复工作的常规要求基本相同。书中还特别指出,操作人员需要明确瓷器的种类(如硬质瓷、软质瓷、骨瓷等)、釉色以及装饰材料的成分。除了使用专业设备进行检测外,还可以通过观察和敲击等简单方法初步判断器物的破裂情况,并注意发现前人修复过程中可能遗留的污染和安全隐患,例如油漆堆积、边缘雾化、连接处出现“台阶”现象、表面污染等,并做好相应的标记和记录。

在使用设备进行检测的过程中,除了要了解文物本体的材质外,还应进一步明确装饰工艺的类型(如釉上彩、釉下彩、珐琅等),以及釉料的强度和颜色。这些信息有助于修复师制定出合适的修复方案。这一过程与现代修复工作中强调的补配材料性能匹配、工艺一致性要求相类似。尽管作者当时已经提出使用双目显微镜和紫外线灯可以帮助修复师识别修复痕迹,但随着文物保护工作的不断深入,现代修复技术中所使用的仪器设备和检测分析方法也日益多样化。例如,扫描电子显微镜、红外光谱等先进技术的引入,已经广泛应用于文物修复领域。

在20世纪70年代,大英博物馆的陶瓷修复专家在处理断面胶体时,通常采用浸泡和切割两种方法。然而,现今的文物保护与修复领域对切割除胶这一做法持有较大争议。该方法容易对器物造成不必要的损害,这与“最小干预”和“保护优先”的原则相悖。此外,切割后的断面会增加拚接错位的几率,并且不利于器物造型的复原。因此,这种做法在现代的修复工作中已变得极为罕见。

至于清洁材料,水、丙酮溶液、酒精等试剂的使用已变得普遍。在使用含酶清洁液浸泡瓷片时,温度不应超过40度。使用氧化试剂清洁时,若断面粘接用的树脂胶未被彻底清除,会加速变黄。此外,使用漂白剂溶液后,瓷器表面残留的晶体可能导致断面松动或釉面脱落。这些操作方法对当前的修复工作仍具有参考价值。

在拆卸经过二次修复的瓷器时,需注意是否存在肉眼难以辨识的金属骨架。通过X光检查可以确定其位置。在没有X光设备的情况下,作者建议在去除表面着色和胶体后,分步骤确认支架位置。在去除支架时,作者建议先用胶带固定粘接部位,然后从补配缺块的中间钻孔以确认支架位置,先取中间部分,再移除两边,以避免拆卸过程中金属的反弹和移位导致破碎边缘本体的崩裂和划伤。这为同类清理工作规范了操作步骤。

过往修复部分

过往修复部分

X光片

最后,在粘接前必须确保碎片及接口完全干燥,否则会影响粘接效果。这与现代瓷器修复清洁后的干燥要求一致。同时,作者还特别强调,为避免干燥断面被二次污染,应采取适当的拿取方式。

3.粘接与填充

大维德爵士收藏瓷器修复(图:黄清华)

本书中提到,在大英博物馆早期的埃及瓷器修复中,蜡被用作粘合剂;而在古代中国,可见使用小麦糊、蛋清与石灰、植物胶混合作为媒介剂的实例。直至现代,中国陶瓷修复依然采用虫胶作为粘合剂和着色粘接媒介之一。由此可见,陶瓷粘接材料自古以来种类繁多。随着检测技术的进步、化学粘接剂、补配材料和辅助工具的不断丰富,修复师在面对不同文物状况和修复需求时,可选择的方案也更加多样化。

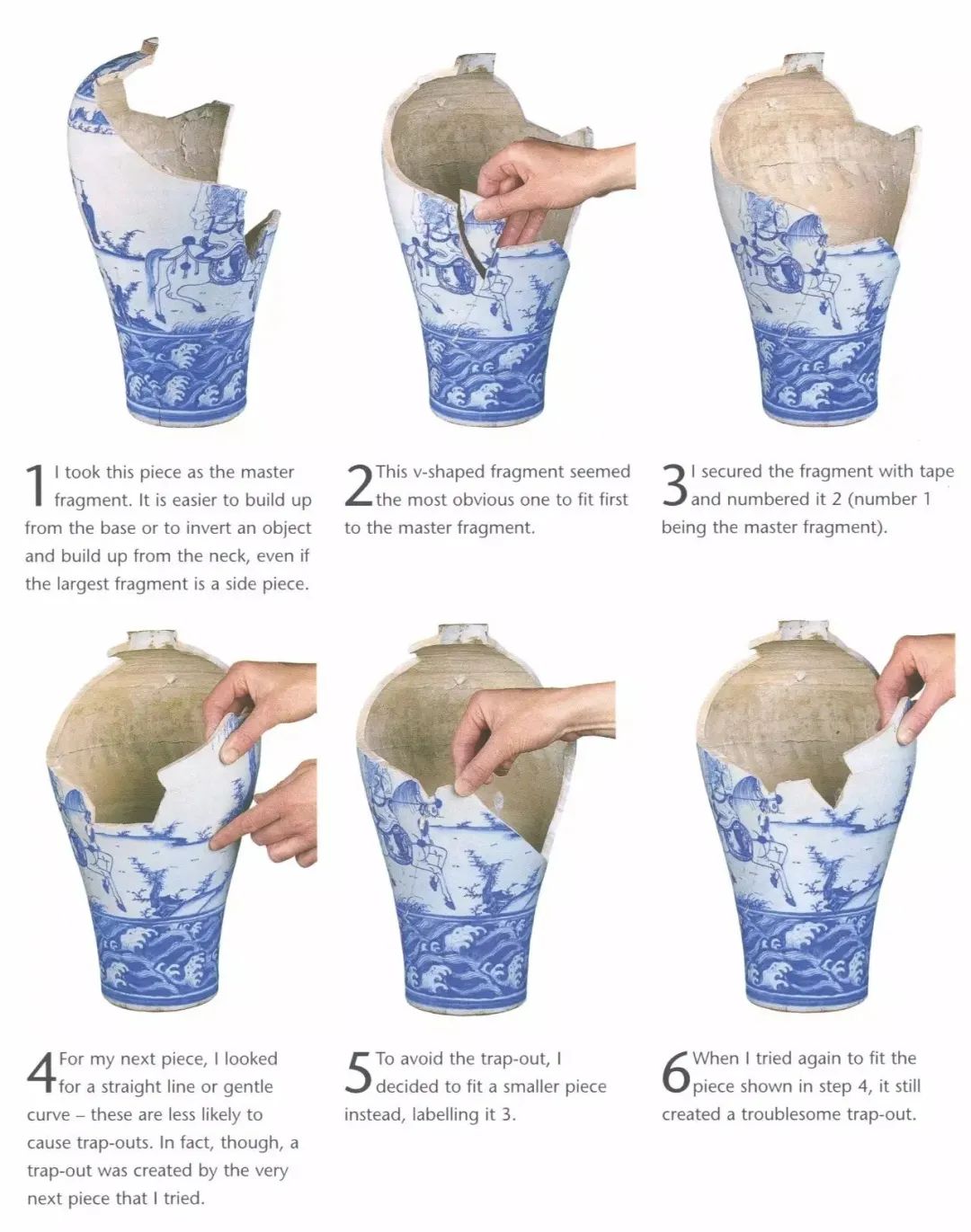

粘接是决定器物修复艺术价值的关键环节,其技术处理的优劣将直接影响器物最终的呈现效果。文章特别指出,即使在碎片数量不多、缺口清晰完整、未出现大面积缺损的基础重建过程中,也必须优先考虑拼接的顺序。即便是只有三片碎片,拼接的顺序也不止一种,选择哪一种拼接方式,需要修复师综合考量,不能简单地一概而论。对于包含多碎片重组、大面积补缺、关键部位缺失等复杂重建情况,还需进行碎片的预拼接,或者根据过往经验判断碎片粘结的先后顺序,以确保器型拼接过程的协调性。书中还提到了硝酸纤维素、丙烯酸树脂、环氧树脂等可用的粘接剂,这些材料至今仍在使用。

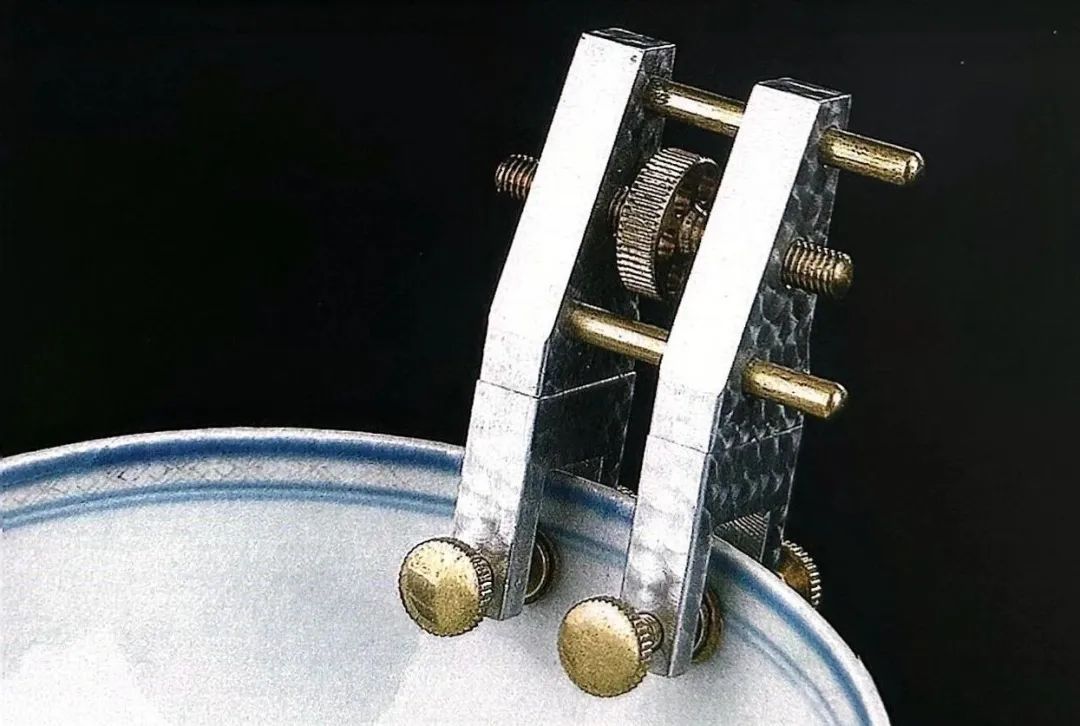

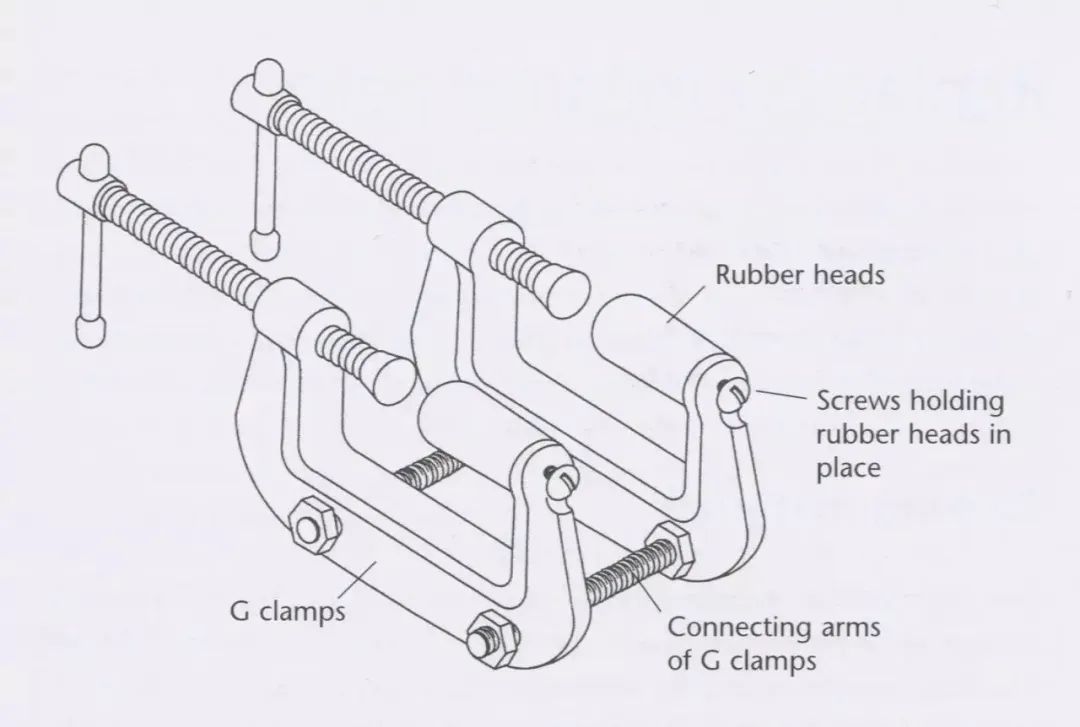

尽管瓷器相较于陶器质地更为坚硬,但同样可能遭遇变形或错位的问题。针对这类状况,书中特别指出,在面对严重的裂缝错位时,作者建议修复师应灵活运用夹具,甚至需要自行设计和制作专用夹具。例如,常用的G形夹具虽然稳固,但因其自重较大,不适宜用于修复精细且轻薄的瓷器,此时可以考虑使用碳纤维夹具。此外,还有一种专为弦乐器制作设计的双头G形夹具,它不仅强度高而且轻便,尽管成本相对较高。在使用夹具时,务必添加垫片以防止釉面受损。

在修复过程中,修复师必须综合考虑表面的纹理细节,利用保鲜膜、胶带等辅助工具,创造出平滑的外表面,以减少对补配材料的打磨时间。这种对打磨效果的追求,一直延续至今。

此外,本书还探讨了复杂造型修复的难点,例如人物造型、雕花、结构部位的缺失等。作者提出了几种解决方案:

硅胶翻制法——寻找相似的器物,对缺失部分进行取模翻制。这种方法要求修复师具备一定的模型分割经验,否则可能会导致无法脱模,甚至对文物造成损伤;

旋转制模法——利用1毫米厚的钣金切割出器物的轮廓,通过旋转的方式制作出缺失的造型。这种方法适用于对称的器物形状,例如瓷瓶的瓶盖。

总的来说,修复师需要根据不同的造型选择最为适合的制模方法,没有一劳永逸的解决方案。

4.上色

上色是瓷器修复过程中至关重要的一步,它直接关系到器物的美学价值。釉料质感的仿制是上色的关键,而过去常使用树脂来模拟这种质感。然而,树脂的自然色彩和硬度往往与原釉料存在差异,这要求修复师进行多次实验以达到理想效果。书中提到,可供选择的颜料包括油画颜料、水彩颜料、工业漆等,它们在色泽和透明度上各有特点。对于上色时的光照环境,书中明确指出自然光是判断颜色准确性的最佳光源。在室内环境下,尤其是使用黄色和蓝色时,颜色的准确性可能会受到影响。

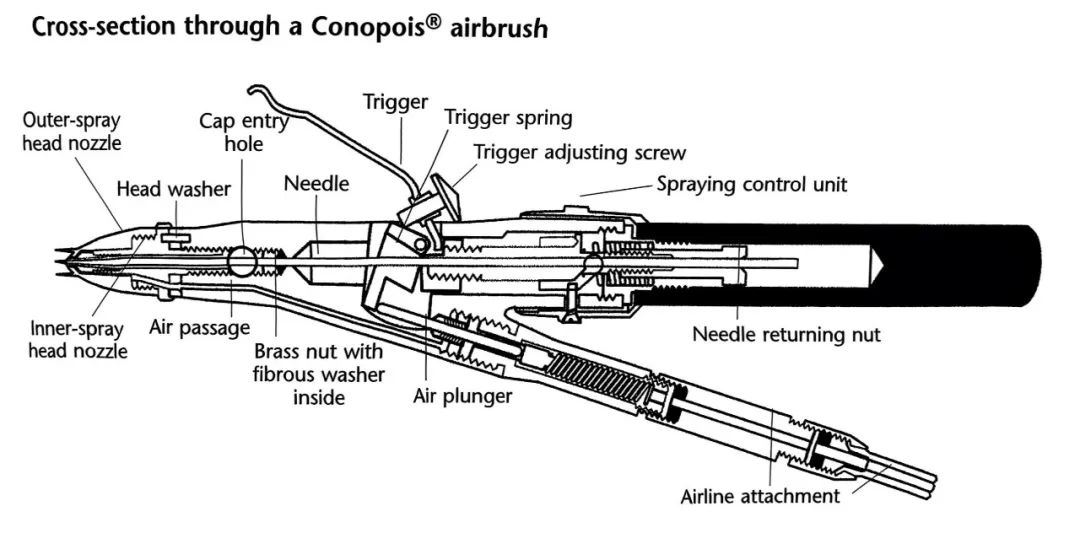

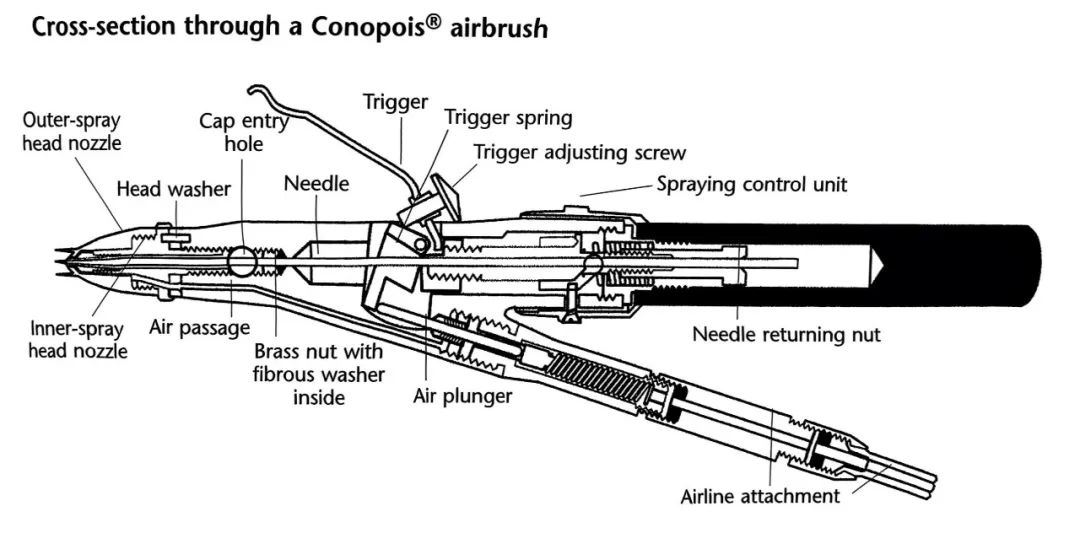

书中还介绍了两种上色方法:笔涂和喷笔上色。特别是喷笔上色,它要求修复师不仅要熟悉工具的使用,还要掌握漆料调配的技巧。作者推荐使用双动虹吸式喷枪,这在当时被认为是一种先进的喷色工具。因此,书中特别强调了影响仿制釉料质感的喷笔型号、气压设定以及颜料稀释程度等因素。

喷笔结构

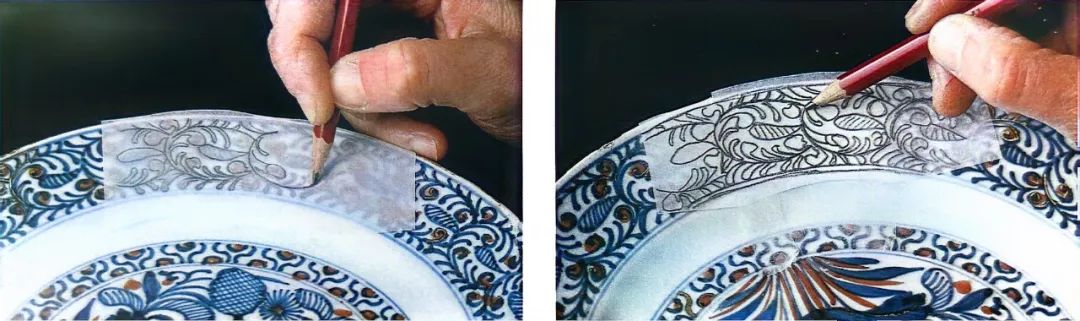

对于复杂的图案,建议采用综合技巧,即利用喷笔打底色,再用画笔勾勒图案。针对不同的需求,推荐使用0号、2号、3号、5号画笔;若需大面积涂抹,则应准备7号、8号画笔。此外,复杂图案的制作还可以借助拷贝纸进行复制和转印。

图案拷贝

本书的每一章节中,作者都不断强调操作人员的安全性。例如,在修复过程中,必须注意以下几点:(一)穿着防护服;(二)在打磨和搅拌树脂时,应佩戴防护手套和护目镜;(三)裸露的皮肤应涂抹隔离霜;(四)一旦树脂粘附于皮肤,需立即进行清理;(五)在通风良好的地方操作粘合剂等化学物质时,必须佩戴口罩。同时,修复环境的安全措施也不容忽视:(一)将易燃易爆物品存放在金属柜中;(二)确保易燃物品远离电器;(三)准备专用的灭火器和灭火毯等设备;(四)确保所有化学试剂都有清晰的标签;(五)实验室应配备急救箱等。保障操作安全不仅是确保文物安全的关键,也是保护人员安全的必要条件。

四、小结

尽管《瓷器修复手册》由大英博物馆出版已有四十多年,它依然是提升年轻修复师技能的宝贵资源。该书的内容和结构对早期中国古陶瓷修复专业书籍的编写产生了影响,例如复旦大学出版社在2012年出版的《古陶瓷修复基础》,由俞蕙和杨植震编著,便受到了它的影响。这本书至今仍被作为瓷器修复的专业理论书籍广泛使用。

然而,值得注意的是,大英博物馆收藏的瓷器多为全球范围内的精品,其修复的复杂程度与考古出土的陶瓷器相比,通常要简单得多。文物修复师若想提升技艺,应广泛学习,吸收各家之长,同时在遵循修复原则的基础上,形成自己对器物的审美和理解,即个人品味。正因为文物修复是一门依赖经验的技艺,我们才更需要借鉴已有的成果。例如1993年出版的《古陶瓷修复》,由毛晓泸编著,以及2016年杨植震、俞蕙等人出版的《古陶瓷修复研究》等,这些书籍都是陶瓷文物修复师不可或缺的资料。

在此,特别感谢重庆市文物考古研究院修复研究所的叶琳老师提供的批评和指导。