对苏格兰史前圆屋的认知

苏格兰史前圆屋(broch,以下简称“圆屋”)是铁器时代的干石圆形建筑,大约建于公元前 800 年至公元 250 年间,仅存于苏格兰地区。圆屋由石块堆叠而成,最高可达 12 m,石块间未使用黏合材料,但其建筑结构却比铁器时代其他建筑[如轮屋(wheelhouse) 和 史前堡垒(dun)] 复杂。圆屋是当下苏格兰乃至欧洲铁器时代考古工作的热点之一,不过由于相关考古工作开展得十分零散,且不同时期考古专家的报告存在一定的分歧,这使得目前对该类建筑的保护工作面临较大的决策困难。

作为苏格兰独特的纪念性建筑,圆屋具有以下三个主要的历史价值特征:

(1)圆屋是铁器时代的环形建筑,其特点是双层环形墙,两墙之间设有步行通道。这种双层墙体结构在欧洲铁器时代的环形建筑中是独一无二的。圆屋不仅体现了史前社会对圆形空间的认识和双层筑造技术,也留下了许多谜团。

(2)在铁器时代之前的新石器时代和青铜时代,苏格兰的石砌建筑普遍只有一层,而铁器时代的苏格兰圆屋至少有两层。

(3)圆屋是苏格兰非常重要的房屋类型,被考古学家称为“复杂大西洋的圆屋”(complex Atlantic roundhouses),其结构反映出先民在温带海洋性气候和高纬度地理条件下卓越的生存能力。

尤安 · 威廉 · 麦凯(Euan William MacKie)是苏格兰铁器时代研究领域的重要学者之一。他基于 2000 年前后的发现,归纳了苏格兰圆屋的 5 个主要特征:①圆形的平面形态;②墙体厚度在 3 ~ 5 m 之间;③建筑直径在 12 ~ 20 m 之间;④内墙有壁阶(scarcement);⑤空心的双层墙体结构。圆屋遗迹的认定标准为至少具有上述特征中的 3 个,且必须包含特征⑤ 。

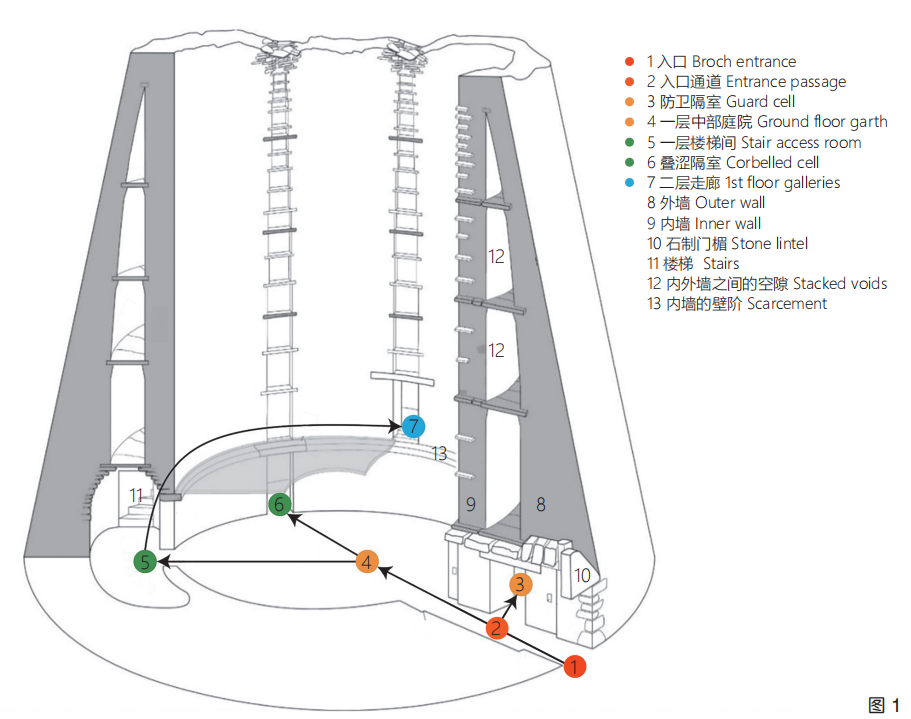

圆屋的建筑结构如图 1 所示,从外至内、由地面到屋顶,其主要空间序列依次为:入口、入口通道、一层中部庭院、一层楼梯间、由楼梯引导的二层走廊。并且,二层走廊的楼梯通往屋顶。由于外墙面向内倾斜,而内墙面垂直于地面,从二层至屋顶的楼梯宽度会逐渐缩小,空间也逐渐变得狭窄。圆屋的干石墙厚约 3 ~ 6 m,内径在 5 ~ 20 m 之间,这种建造尺寸和其比例带来的稳定性可支撑建筑修到 10 m 以上的高度,现存有 5 座圆屋高度超过 9 m。壁阶是沿着内墙面向建筑内修建的环形石阶,其形态类似于依附内墙的悬臂平台,在同一平面上呈连续的环形。内墙共有两层壁阶:一层位于内墙的上部,距地面 7 m 以上,用于支撑屋顶;另一层在内墙的底部,距地面 1.2 m 左右,用作二层地板的结构支撑(图 2)。

圆屋的建筑特点涉及两大考古谜题:①在现存超过 300 座的遗迹中,没有两座建筑完全相同;②所有建筑的楼梯都是自下而上沿顺时针方向修建的。目前,一些圆屋的示意图已为公众所熟知,但由于缺乏确凿的证据支持,对以上谜题的所有解释都只是推测。约翰 · 巴伯(John Barber)研究了部分案例,并于 2017 年公布了修订后的标准模型(standard revised model), 这一举措挑战了 2012 年之前苏格兰学者对圆屋的推测,意在表明圆屋最初都是按照标准的模型建造的,其现存遗迹展现出的多样建筑特征是后来人为修改和自然衰减的结果。在历史长河中,修改(modifcation)对于史前建筑来说尤为常见,其涵盖了对建筑的拆改或在保护过程中所实施的干预(intervention)。本文通过建筑类型学分析方法,结合现存遗址的地理分布特点及其自身展示出的建筑特征多样性情况进行考量后认为,圆屋的建造过程是带有区域特点的建筑复制与生产,多样性特征的产生原因并不是铁器时代之后人类对圆屋的修改所致。

20 世纪前后,苏格兰圆屋的保护项目大多是由非建筑专业的考古学家完成的。他们对圆屋有自己的理解,因此在修复过程中移除了与考古推断相悖的部分构件,以致对遗迹造成了一定程度的破坏。例如,第一批被发现的圆屋位于奥克尼群岛南罗纳德赛岛(South Ronaldsay, Orkney)的豪霍萨(Howe of Hoxa),1848 年乔治 · 皮特里(George Petrie)对其进行了初步的调查和发掘。同年,考古学家延斯 · 雅克布 · 阿斯穆森 · 沃索(Jens Jacob Asmussen Worsaae)对萨瑟兰(Sutherland)戈尔斯皮(Golspie) 附近的巴基斯(Backies)圆屋进行了清理,并在调查后绘制了该建筑的测绘草图。1890—1901 年,英国商人兼古物学家弗朗西斯 · 特雷斯 · 巴里(Francis Tress Barry)发掘了十多个圆屋的遗址,但发掘过程未被记录;并且由于当时的发掘技术有限,这些圆屋并未被完整探测。圆屋在近两千年的历史中经历了多次考古发掘和保护干预,因此,有关圆屋起源的讨论颇为复杂且历时漫长,考古学界难以在短时间内找到完整且确切的答案,而与考古发掘并行的保护工作则尤为迫切且亟须进一步研究。

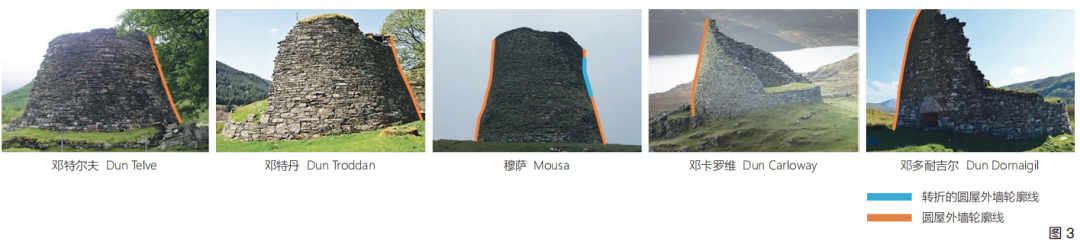

圆屋遗迹场地和建筑在铁器时代之后的变化可以被认为是对原始设计的重要修改。在苏格兰现存的圆屋遗迹中,没有一处是完全未被修改过的原始建筑。这些修改可以分为人为改造和自然改变,其中人为改造的部分是可以通过理性分析来推测和论证的。例如被称为“苏格兰最高且最完整圆屋”的穆萨(Mousa),被认为是挪威人在入侵苏格兰后对其加以改造而形成的,其屋顶处楼梯侧面的防护矮墙由挪威人在占领该地后加建的,因此该建筑立面轮廓线呈现出略微转折的内凹折线(图 3)。除穆萨外,苏格兰现存高度超过 9 m 的圆屋还有 4 座,分别是邓特尔夫(Dun Telve)、邓特丹(Dun Troddan)、邓卡罗维(Dun Carloway)和邓多耐吉尔(Dun Dornaigil),它们都没有立面轮廓线转折的特征。追溯圆屋最初的建筑概念,只能通过对大量遗址废墟中的碎片化建筑特征信息进行拼接和推测。

图3 苏格兰现存高度超过 9 m 的 5 座圆屋及其外墙轮廓线

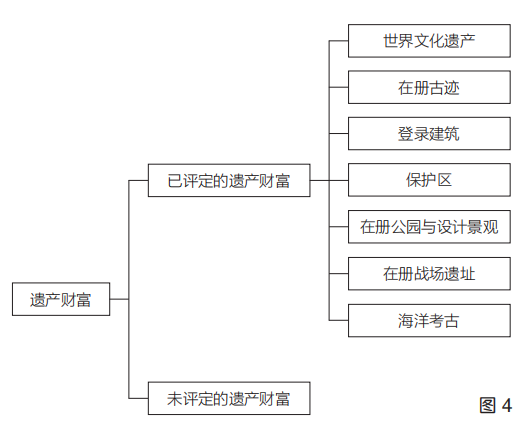

张松教授认为,可将构成历史环境并能通过规划手段管理的要素定义为“遗产财富”(heritage assets)。这一概念是对过去各类保护对象的整合,有助于通过规划实现对地方历史环境的整体性保护。苏格兰遗产体系中的遗产财富(图 4)涵盖多种保护对象,其中“在册古迹”(scheduled monuments)和“登录建筑”(listed buildings)最常见,它们分别代表具有保护价值的考古遗址和历史建筑。

圆屋是苏格兰的“在册古迹”。“在册”指对古迹进行筛选的工作,已在册的苏格兰重要考古遗址会受到政府部门严格的保护和管理。苏格兰圆屋因被列入苏格兰历史环境局(Historic Environment Scotland)的古迹目录而受到法律保护,并受到《1979年古迹和考古区法》(Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979) 约 束。私自破坏在册古迹的行为都构成刑事犯罪,在圆屋中进行任何工程(包括拆除、损坏、移除、修理、更改或添置)前都必须获得在 册古迹批文(scheduled monumentconsent),由此可见,涉及圆屋保护的法律体系是较为完善的。2003 年,苏格兰古代和历史古迹皇家委员会(Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland)确定了苏格兰全境范围内 571 个候选圆屋遗迹。截至 2022 年,苏格兰历史环境局已正式认定其中的 317 个为在册古迹,给予其严格的保护地位。

铁器时代的苏格兰圆屋属于风土建筑(vernacular architecture)。通过建筑类型学分析可以推断,圆屋的建造遵循一套以干石为主要建筑材料的建造逻辑,使用标准模型或样式(model),且建筑尺寸、平面布局可调整,以适应不同的地理环境。不同圆屋呈现出不同建筑特征,可能是标准模型为适应不同场地而调整的结果。如今,考古学家已经掌握了高度专业化的从遗迹中提取信息的技术,将每个遗迹视为独立的个体,通过考古发现构建自洽的叙事。从建筑类型学角度分析,虽然不同圆屋呈现出不同的建筑特征,但它们仍属于同一建筑类型,因此可以采用类型学的思路去解读作为一个建筑集合(collection)的圆屋。

圆屋的地理分布范围涉及苏格兰大陆和岛屿。比较出名的圆屋遗迹多位于岛屿或大陆沿海地带,在大陆区域,除沿海的凯斯内斯(Caithness)、 萨瑟兰、 斯凯岛和洛哈尔什(Skye and Lochalsh)、阿盖尔(Argyll)等地之外,仅有少量圆屋遗迹存在(图 5),并且其圆形程度通常较低。

图5 圆屋遗迹的地理分布

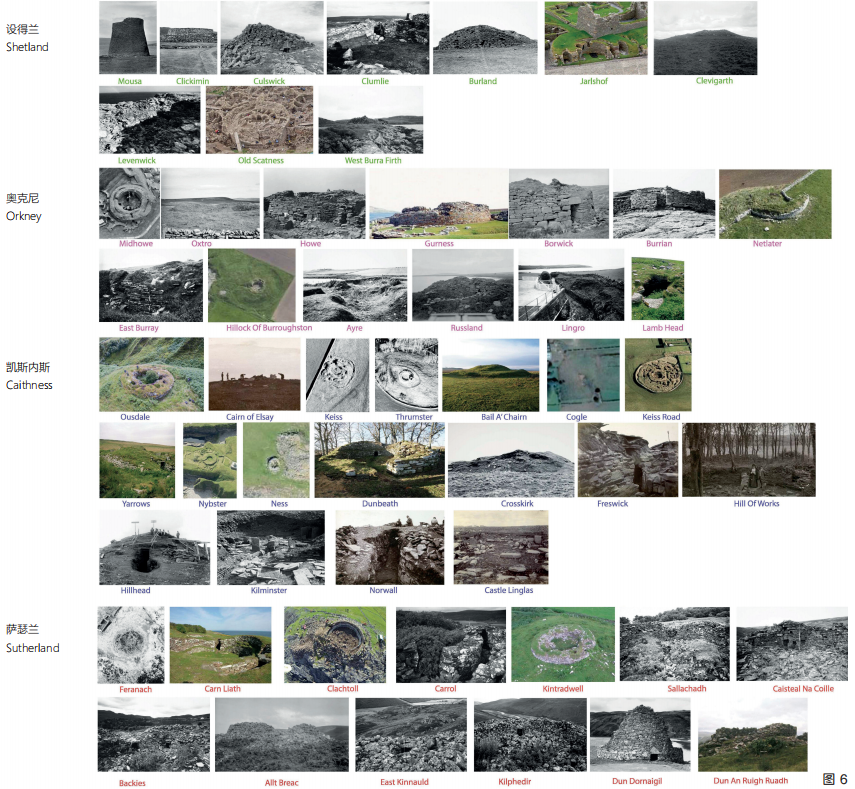

苏格兰北部的设得兰(Shetland)、奥克尼(Orkney)、凯斯内斯、萨瑟兰的圆屋遗迹多以废墟的形式存在(图 6)。根据吉奥纳塔 · 里齐(Gionata Rizzi)的定义,建筑废墟是指原始形态几乎无法被识别的孤立的建筑碎片(isolated fragments)。参考该定义,本文将圆屋废墟定义为建筑结构不完整且建筑特征不清晰的圆屋残存遗迹。图 6 中的遗迹均被考古证实为苏格兰圆屋,对照麦凯总结的圆屋建筑特征,其中大部分圆屋已经缺失了完整的环形双层墙和清晰的内墙壁阶。考古学家通过发现的铁器、动物残骸等实物来证实圆屋存在的过程,与人通过观察建筑特征来理解圆屋的过程,二者之间存在认知逻辑上的差异。考古信息相对专业,一般面向特定人群;而建筑信息则具有开放性,面向公众。建筑保护工作可以充当联系两者的桥梁。当下,提高圆屋可读性的需求将促使建筑保护完成从考古信息向建筑信息的转译。

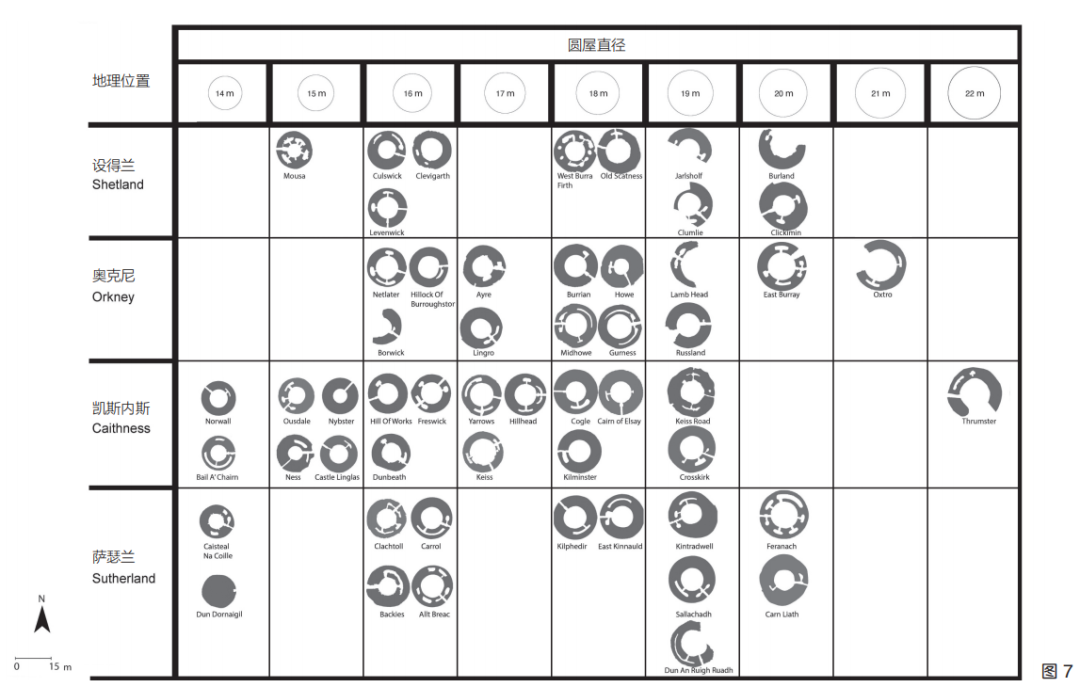

圆屋的顶部是最容易被修改(如维修、覆盖或改造)的部位,而其基础和底部石墙的特征参数则不易被修改。因此,研究者采用类型学方法分析了圆屋的一层平面(图 7,可与图 6 对照)。圆屋的整体尺寸呈现出多样性,外墙直径处于13~22 m 这一区间范围,最大的是位于凯斯内斯的斯拉姆斯特(Thrumster),其外墙直径几乎是诺沃尔(Norwall)的两倍。另一个重要的参数是圆屋的圆形程度。凯斯内斯的圆屋大多呈正圆形,而萨瑟兰的圆屋圆形程度相对较低,造成这一差异的原因可能是:凯斯内斯地势平坦,而萨瑟兰则多山且地势崎岖。从圆屋入口的方位来看,铁器时代的建筑在朝向方面并没有固定的标准。通过对圆屋整体的建筑类型学分析,可以帮助我们理解特定遗迹的建筑特点与其所属建筑类型整体特征的关系,进而批判性地从建筑学角度制定圆屋废墟遗产保护策略。

图6 苏格兰北部 4 个地区共计 54 个圆屋遗迹的情况

图7 苏格兰北部 4 个地区共计 54 个圆屋遗迹一层平面图分析

“批判性保护”倡导对建筑遗产的多方面因素进行深入分析,构建多维度的保护价值体系,并在当下建立一套融合历史、社会、政治和文化意义的理论框架与研究方法。该框架认可保护理念和遗产价值是处于动态发展中的,并建议对遗产保护的评估进行多学科、多角度的辩证分析。英国伦敦大学学院的简 · 伦德尔(Jane Rendell)教授认为,建筑的“批判性”旨在考察建筑设计实践与建筑批评之间的关系,重点在于将建筑置于跨学科背景中进行评估。而考古遗址保护的“批判性”,应强调多学科交叉背景下的价值体系分析,从而多角度地认知和评估保护实践,且该评价和评估体系应包含考古学与建筑学两门学科角度的价值诉求。对苏格兰圆屋的保护必须综合考虑其考古价值、历史价值以及当下的使用价值,因此批判性保护的思想对圆屋保护具有实际意义。

从考古学角度和建筑学角度理解的遗迹价值有所不同。考古过程中的挖掘具有一定的破坏性——挖掘意味着破坏长期存在的地表组成。此外,目前的考古挖掘通常分阶段进行且耗时较长,每个阶段结束后,都会对建筑遗址进行保护,以保存其考古价值,待下一次发掘。而考古挖掘中不恰当的保护措施(如回填时对遗迹的人为改变)或其带来的影响(如回填后遗迹的自然沉降等),都可能导致遗迹物理特征发生变化,且此过程不可逆。

斯坦利 · 索思(Stanley South)表示,考古遗迹研究的投入动机通常指向六个兴趣点:①依据文献对历史遗迹进行验证;②对建筑特征的发现;③确定建筑遗迹随时间而演变的过程;④明确遗迹在当下的利用方式;⑤恢复和保护遗迹及相关文物;⑥将遗迹开发为历史的展示媒介。据此,本文将遗迹的当下利用分为两个部分:历史的解读和历史的展示。历史的解读是历史展示的实际对象,但对考古遗迹的解读存在不确定性——漫长的挖掘过程以及常见的议题证伪争议使其呈动态发展的特点,认可对历史的动态解读有助于在保护工作中批判性地调整和改变保护策略。

未被保护和利用的考古遗址,多数以类似数据资料的形式存在于建筑里。考古学家既是遗迹的保护者,也是遗迹的主要使用者,这种封闭性的价值认定和使用体系已无法满足当下公众对于古迹认知的需求。目前,苏格兰圆屋均已向公众开放。鉴于旅游和教育的需求,如何让考古遗迹发挥历史展览的作用是当下的讨论重点。讨论的核心目的是使遗迹的使用者转变为公众,因此保护措施不能过于保守。仅靠目前的结构维护,理论上只是将一个旧的废墟更新为一个新的废墟,并不能实现废墟遗产在建筑价值层面的改变。

以位于萨瑟兰的卡利亚斯(Carn Liath)圆屋为例,其壁阶呈起伏的弧线状,这一特点与大多数圆屋不同。大多数圆屋的壁阶虽不一定是绝对水平的,可能会略微倾斜,但基本与地面保持平行,这体现了铁器时代苏格兰人对如何构建多层建筑的认知情况。通过对比卡利亚斯圆屋与邓特丹圆屋的内部庭院及壁阶等元素,可以发现卡利亚斯圆屋的内墙形态并不完全符合典型圆屋的建筑特征(图 8),这可能是自然或人为因素改变造成的结果。考古学家证实了这一推测:约翰 · 巴伯在查看修复的历史图纸时发现,线条粗细和绘图比例带来的误差导致建筑内墙面定位不准。卡利亚斯圆屋的原始内墙上附着一层建成后石砌的墙墩,而修复者却误将该墙墩当作了原始内墙;事实上圆屋入口处门楣石梁的位置才是原始内墙的真正所在。由此可见,既往的保护措施可能导致对建筑特征的误解,这些误解被证实后,就应在后续的保护工作中对其予以纠正。

以塔坡克(Tappoch)圆屋为例。苏格兰古代和历史古迹皇家委员会记载的 1955年对该古迹的探测记录以及简单的修复过程显示,这轮修复只是将一个旧的废墟修缮成一个新的废墟。新的废墟固然保留了原有废墟的考古价值,但其建筑价值并没有得到提升:虽然圆屋的圆形特征明显,且内墙有清晰的壁阶,但修缮后的建筑因高度有限,受到地表植物遮挡,不易被识别为圆屋,无法提供令人满意的建筑体验。近年来,除了偶尔的考古发掘活动外,该遗迹基本处于闲置状态,未能得到持续的维护和使用,以至于陷入使用价值不被认可的境地(图 9)。目前,社会认可的历史建筑保护理念是寻求其价值增量,如特征清晰度的提高、氛围的重塑,使建筑能够被公众认知。对于经过长时间考古研究的废墟遗产而言,可以通过解释性的展示,叙述其所属建筑类型的起源、演变历史,并在建筑营造的氛围中传达多层次的建筑信息。

通过以上分析可知,当下苏格兰圆屋对解释的主要需求是提升建筑特征的可读性。基于批判性保护范式的架构,在对某类建筑遗产展开全面价值评估时,一旦发现其易被混淆的建筑特征,便通过保护中的修正和澄清举措来回应其在当下对解释的需求,并将建筑保护工作视为解释的途径——笔者将这种保护理念定义为“解释性保护”。解释性保护着重关注遗产的建筑特征,将历史求真和遗产恢复工作视为提升遗产价值与平衡遗产各方面价值的方法。

由于考古研究的推进以及可能出现的争议,遗址不应只呈现出所谓“正确且唯一”的原始形态。本文提出的解释性保护框架,参考了 2008 年 AOC 考古团队(AOC Archaeology Group)对圆屋修复多方面信息的整理成果,在原有的考古遗迹保护原则基础上,增加了解释性保护的要求。针对废墟遗产的解释性保护共有七项原则:①最大限度地在地保留历史残留,仅在进行必要的结构维护和立面修补工作时,移除可能危及建筑安全的构件;②尽量减少对历史结构的改造,在保留结构原真性的同时考虑建筑安全问题;③在必要的恢复或重建中,最大限度地使用原有材料,特殊情况下可以使用同等材料予以替代;④在保护决策中,结构复原应优先于结构重建被考虑;⑤只有在建筑起源被考古科学证实的情况下,才能完整地复原建筑;⑥如果科学研究证实之前的保护方法和策略导致建筑特征被不当修改,且目前的保护技术和条件可以避免此类修改情况的发生,那么新的保护策略应纠正和恢复遗产的原始建筑特征;⑦如果部分建筑特征容易被误解,新的保护策略应对其进行梳理和恢复。

第⑥点和第⑦点的主要作用是在于促使建筑保护工作与考古学研究批判性地实现同步推进。解释性保护没有唯一的答案或者统一的正确策略,而且这一过程也不可能一蹴而就,动态地、持续地进行纠错和澄清是建筑保护走向批判性和解释性的方法和途径。

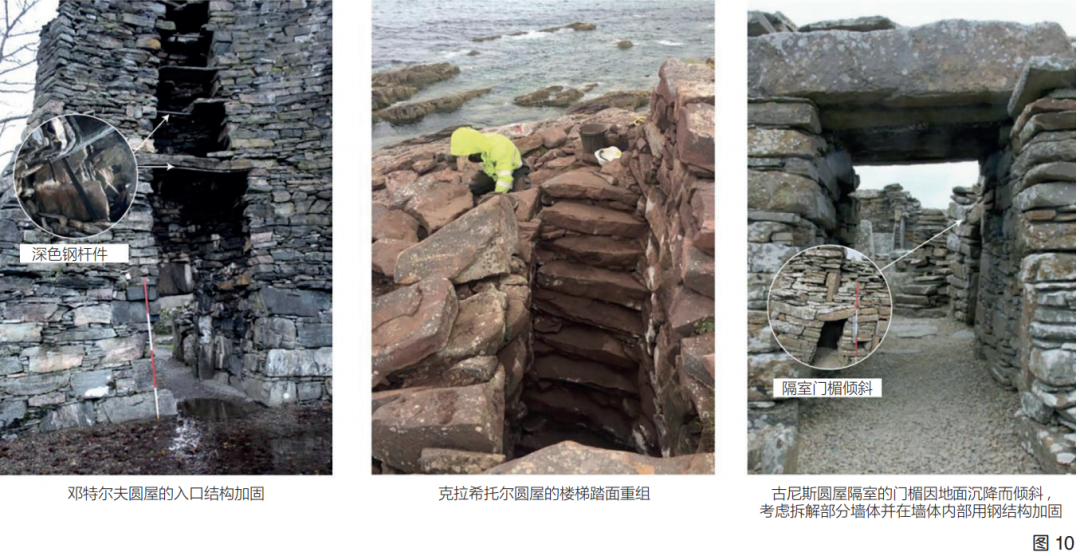

图 10 的三个案例均展示了恢复建筑原始特征的保护措施。邓特尔夫圆屋内外墙之间的空隙中,由于石板结构遭受风化和侵蚀,导致连接圆屋入口两端墙体的过梁出现不同程度的开裂。对应的保护措施是采用与石墙颜色相近的钢杆件来加固,以防止石块坠落,修复的同时维持了内墙面的原始特征,体现了最小干预的原则。克拉希托尔(Clachtoll)圆屋的楼梯因存在结构问题,经考古探测和论证后被拆解并重新组装。在修复作业时,最大限度地使用了原有材料,重组了楼梯踏面,并用当地的同等材质石块加固楼梯的两侧。位于奥克尼的古尼斯(Gurness)圆屋因地面沉降而引发隔室门楣倾斜的问题,在近百年的保护历史中,墙体被不断加厚,以至于墙体受力改变而发生沉降。目前的保护措施考虑拆解沉降严重的部分,在墙体内部用钢结构进行加固支撑,并重组石墙的内表面以恢复建筑的原始特征。

圆屋保护的历史中,出现过为加固墙体而在原始内墙表面砌筑新内墙的做法,这导致加固后的墙体厚度增加、中庭变得更狭窄,并且加固的部分被误读、误解为建筑原始形态,影响了后人对圆屋真实尺度的判断。幸运的是,当下已有更好的保留墙体原始特征的加固技术(如内置钢结构),加厚石墙这种干预手段应成为历史。对圆屋的保护应该展示出不同历史时期断层的建筑信息,将原有建筑的特征与历史保护中对建筑的修改产生的特征区分开。

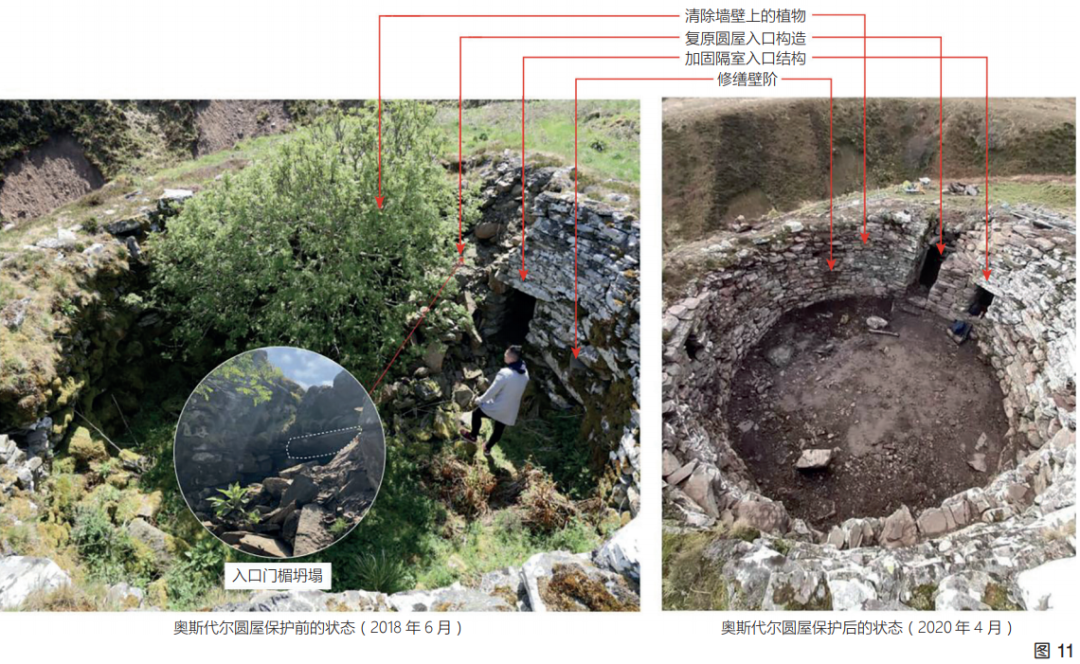

奥斯代尔(Ousdale)圆屋的保护工作(图 11)着重于对其建筑原始特征的恢复。该圆屋因地理环境变化而嵌入地表,是苏格兰唯一一座须从屋顶向下进入的圆屋。修复前的圆屋内墙边界模糊,部分内墙(如入口构造处)坍塌,隔室结构易被混淆而误认为圆屋入口,壁阶因被植物附着而不易辨识。该圆屋的保护项目旨在:①清除植物,以展露内墙的完整圆环形态;②澄清入口、隔室、壁阶等建筑构造,使其更易辨识;③加固门楣、石梁等结构件,以增强建筑的稳定性。该项目被包含在凯斯内斯圆屋项目(Caithness Broch Project)中,于 2020 年 4 月完成,其修复成果得到了当地政府的认可和推广。

当下,废墟遗产保护的解释作用比叙事作用更应受到重视。本文运用批判性保护范式的价值架构,以苏格兰圆屋保护为例,提出一种平衡建筑学与考古学价值的批判性保护理念,并针对废墟遗产在当下的利用问题提出解释性保护原则和策略。对史前遗迹的保护,可以采用类型学思维,通过建筑类型学的集合概念来研究和保护各个单独样本。这种研究方法不仅适用于圆屋这类遗产,也可用于其他需要通过“建筑集合”概念来解释的遗产。在遵循基本保护原则的基础上,采用纠正历史保护和澄清建筑特征的解释方法,可以有效地整合废墟遗产的考古历史价值和当下使用价值。