临海市博物馆藏北宋象牙手镯的保护修复与研究

字号:T|T

2025-03-18 15:53 来源:文物保护与考古科学

北宋象牙手镯出土于临海小芝真如寺塔地宫遗址,为佛教供奉器物,工艺精细,年代明确,具有重要的历史价值。本研究以此象牙手镯为对象,探讨其保护与修复策略。手镯出土时呈碎裂状态,现存多个碎片和狼牙棒状柱心,质地发生变化,存在表面污渍、疏松、断裂等病害。通过对手镯的材质形态构成、元素成分分析,确认其材质为象牙。在此基础上,制定了保护修复方法和流程,包括清洗、加固和粘接技术的应用。修复后的手镯基本恢复了外观,最大限度地保留了蕴含其中的历史、科学和艺术价值,为研究和展示宋代临海历史文化及宋代象牙手镯工艺提供了重要实物资料。

临海市博物馆馆藏北宋象牙手镯,为出土文物,年代准确,器物精美,不仅反映了当时象牙工艺的精湛水平,还提供了研究宋代历史文化的重要实物资料。北宋象牙手镯出土环境复杂,与同时出土的其他文物关系清晰,进一步突显了其珍贵性和历史意义,也为了解北宋宗教仪轨和文化习俗及手工艺提供了宝贵资料。

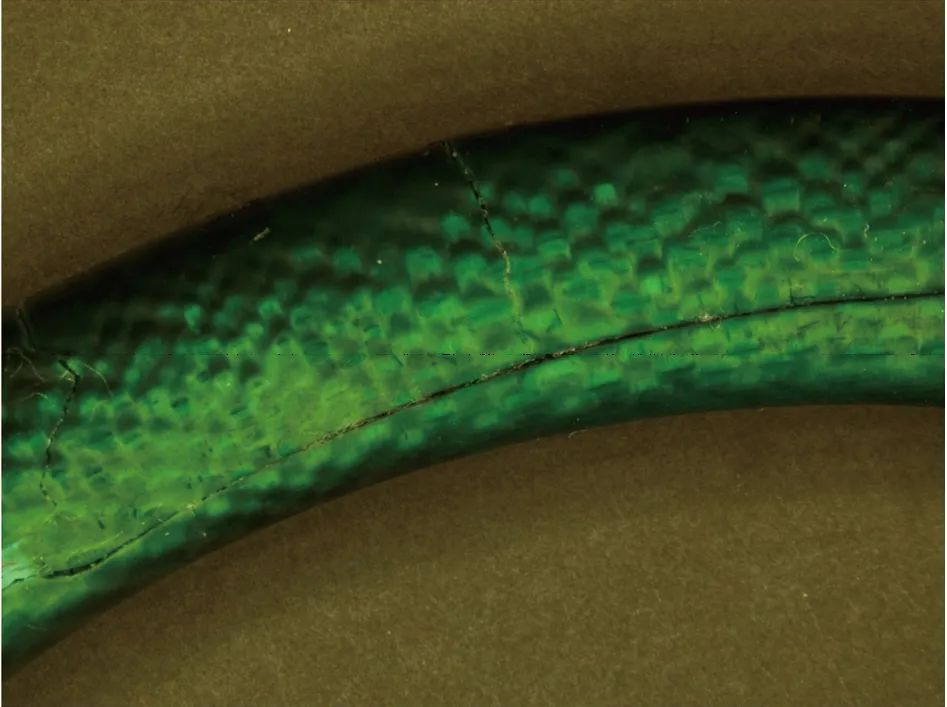

但是,手镯出土时呈墨绿色,质地酥松,表面有清晰可辨的牙纹及颜色有深浅差异的弧形纹。现存多个碎片和狼牙棒状柱心,呈现严重碎裂状态,无法陈列、观赏和研究。本研究旨在通过科学分析检测确定材质属性,探索有效的保护修复策略,以确保其物理稳定性,恢复其历史价值和艺术价值,同时为类似文物的保护修复提供参考。

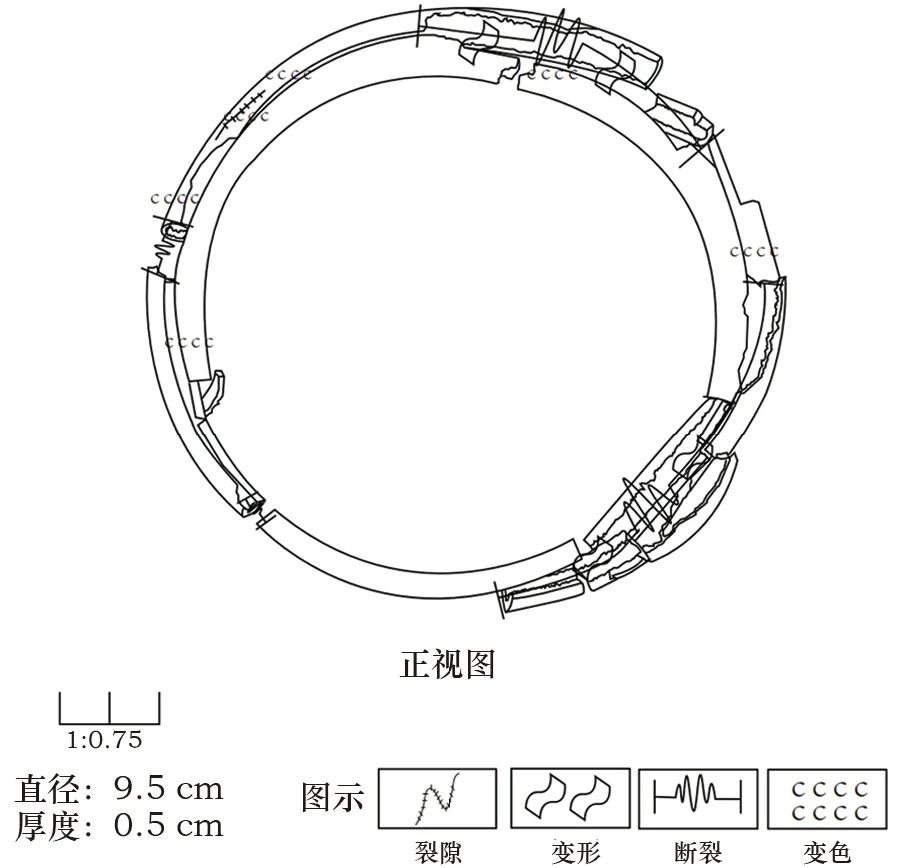

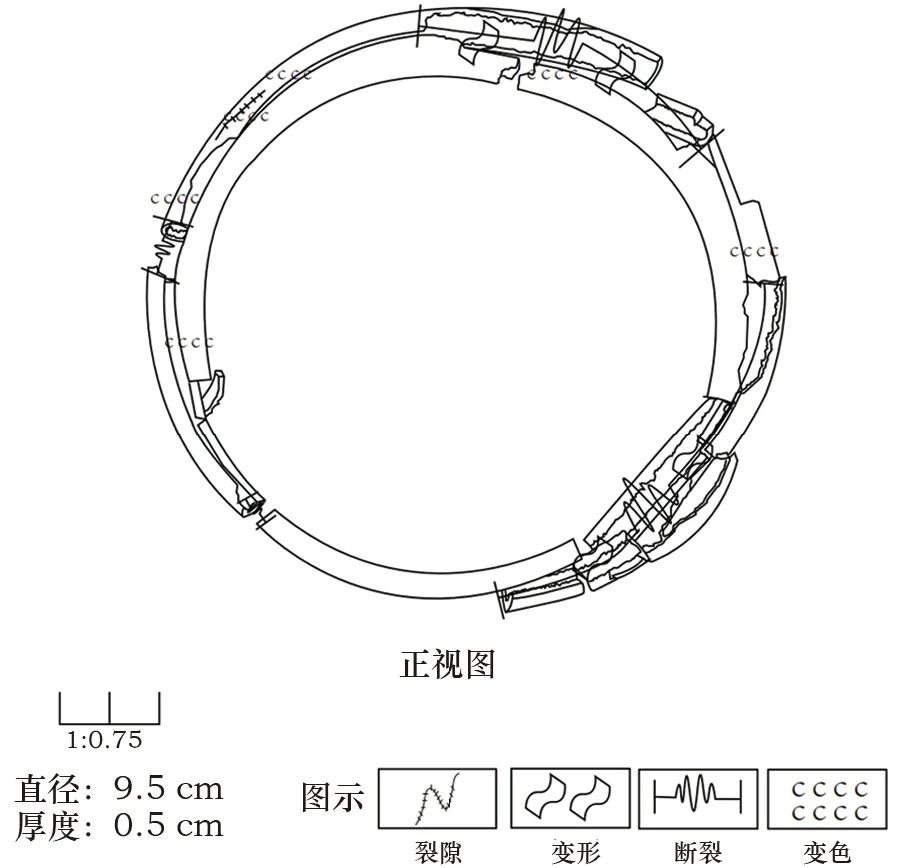

临海市博物馆馆藏北宋象牙手镯,2002年出土于临海小芝中心校内的真如寺塔地宫遗址,出土时记录:直径9.5 cm,镯厚0.5 cm,环状,墨绿色,手镯横截面纹理清晰可辨,内部空心,已残为数段,并定名为宋琥珀手镯。

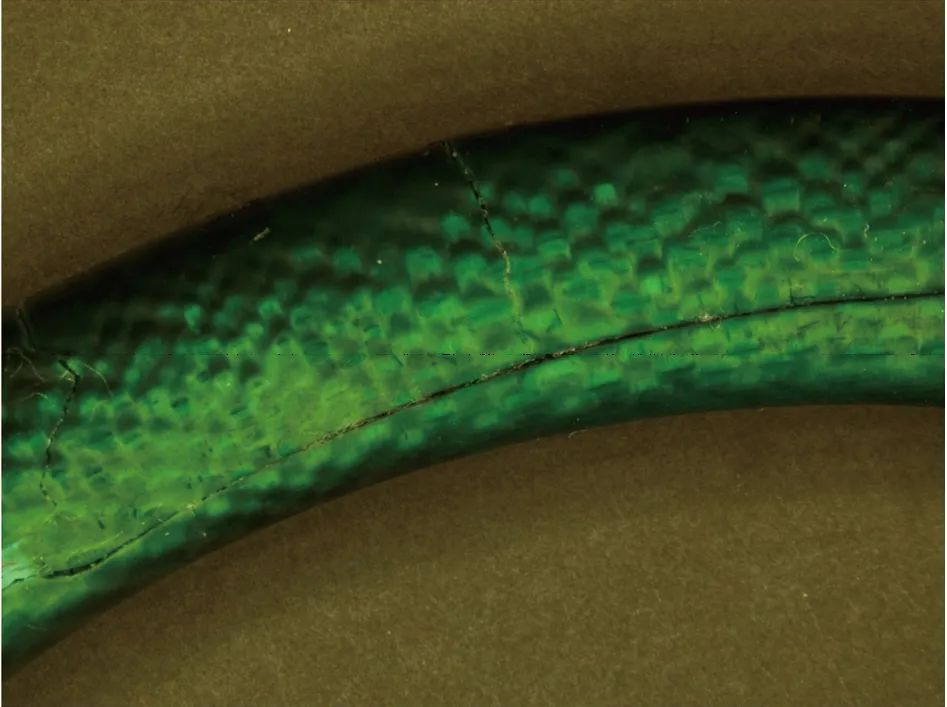

手镯现存6件较小的与6件较大的半圆短柱状残块,其他还有许多细小碎片和游离狼牙棒式内芯。手镯表面有象牙的“勒兹纹”(Retzius line,即“人字纹”)及颜色有深浅差异的弧形纹,质地酥松,溶剂渗透快,部分表面完好,形成空心的髓心。

距今5500年左右的上海青浦福泉山遗址下层发现的戴在人骨手臂上的四件象牙手镯说明,早在崧泽文化时期,人们已将象牙视为珍宝,钟情用象牙装饰自己。象牙被视为珍贵的有机宝石,这种传统一直延续了几千年。只是由于各个时代不同,手镯的样式不同[1]。

北宋象牙手镯非常精致,细巧秀丽,出土于长60 cm、宽46 cm、高43.2 cm的有盖石匣之中,同时出土的其他文物亦工艺高超,能代表当时的手工艺水平,弥足珍贵,石匣内还有金耳饰一对、鎏金银酒盅、水晶珠、珠形玉扣以及内有佛像的铜函等。铜函底板上粘有一块银片薄牌,其上有佛教信徒的发愿文字,可辨“崇宁甲申记”五字,可知该批器物的埋藏时间为北宋崇宁三年(1104)或稍晚时间。此镯出土时外观呈绿色,表面光泽度高,曾被认定为琥珀,出土后脱离饱水环境,未进行保护处理,经过多年存放,水分蒸发,手镯已变形和碎裂,部分已碎裂呈细小颗粒。通过清理加固和修复,该手镯基本呈现了原始面貌,物理稳定性得以恢复,历史、科学和艺术价值大大提升,成为研究和展示北宋台州历史文化的重要实物资料。

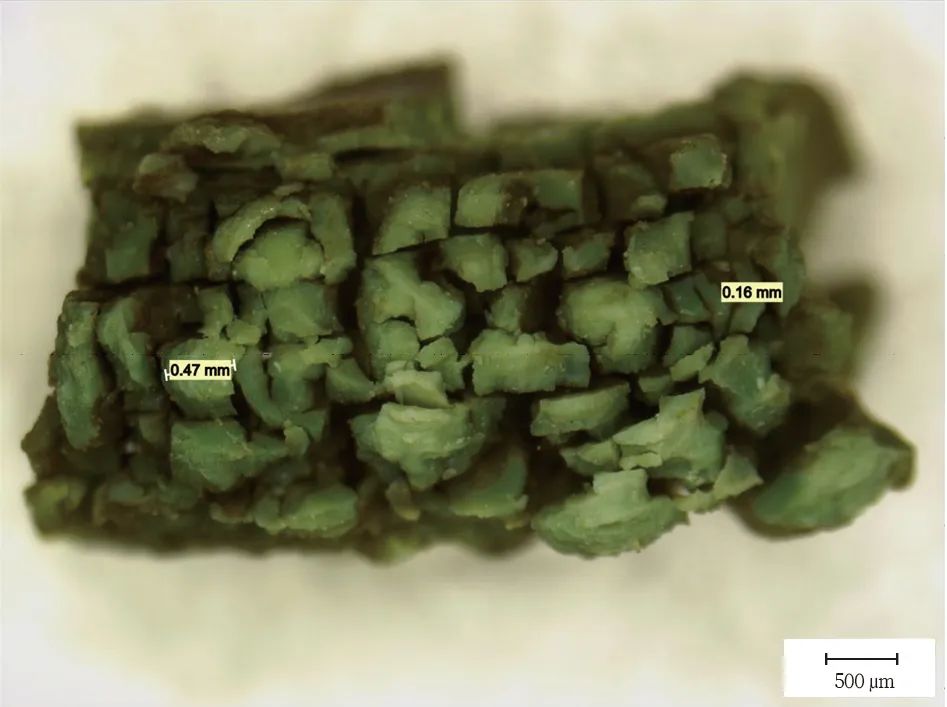

北宋象牙手镯文物是有机无机复合文物,其中的有机质成分因年代久远发生降解,且埋藏时长期受到地下水侵蚀,入藏时未经适当处理,文物脱水干裂,中空产生细小裂缝,有变形、有开裂,有脱落,断裂数段(图1~2),部分碎裂成许多小块。在纵截面上则表现为“波状平行纹”。从横断面看,由表及里有4层,分别是表面光泽层、青色致密层,浅色酥松层(图3)、狼牙棒状层(图4)。狼牙棒状内芯游离于与其他三层,使得手镯成为表面厚度约为1.38 mm的空心管状(图5)。这些病害不仅影响其外表的美观,也对其物理稳定性构成威胁,需要采取有效措施进行修复和保护,如果不再予以保护处理,余下部分均会由于内应力变化而成为一堆细小碎片。象牙手镯的原状见图6,病害图见图7。

Fig. 1 Fractured fragments

Fig. 2 Shattering and dislodging

Fig. 3 Surface glossy layer, greenish dense layer, light-colored fluffy layer

Fig. 4 Scattered mace-shaped inner core

Fig. 5 Thickness of the dentine part of the ivory bracelet

Fig. 6 Original shape of the ivory bracelet

Fig. 7 Disease diagram of the ivory bracelet

为掌握待保护修复文物的材质特征,使保护修复方法更具针对性,更为科学有效,通过超景深显微镜、傅里叶红外光谱和X射线荧光光谱等现代科学技术手段了解材质,详细分析手镯的材质成分及其形态特征。

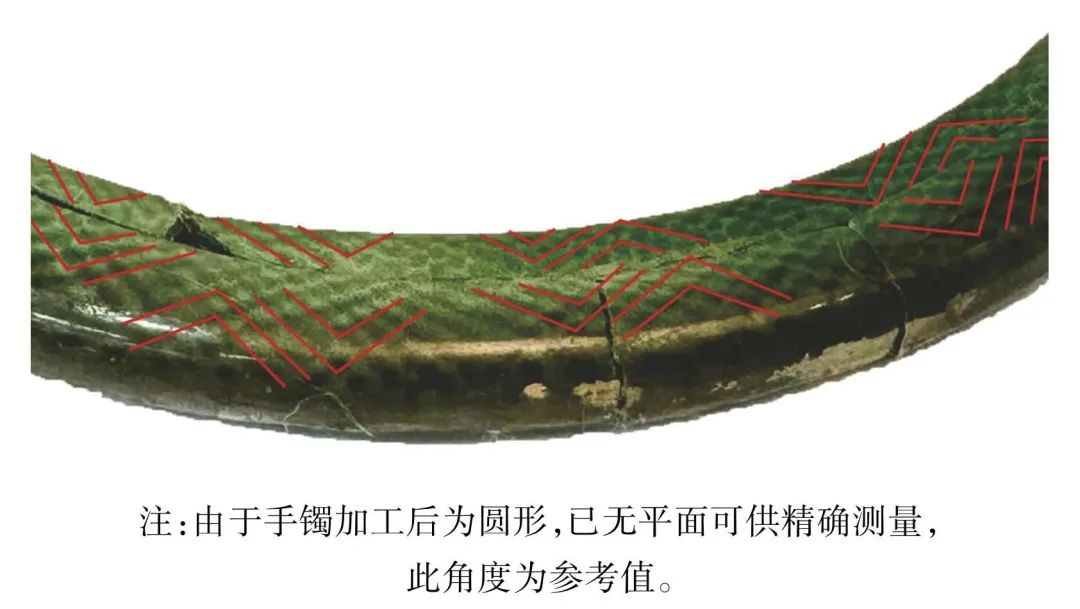

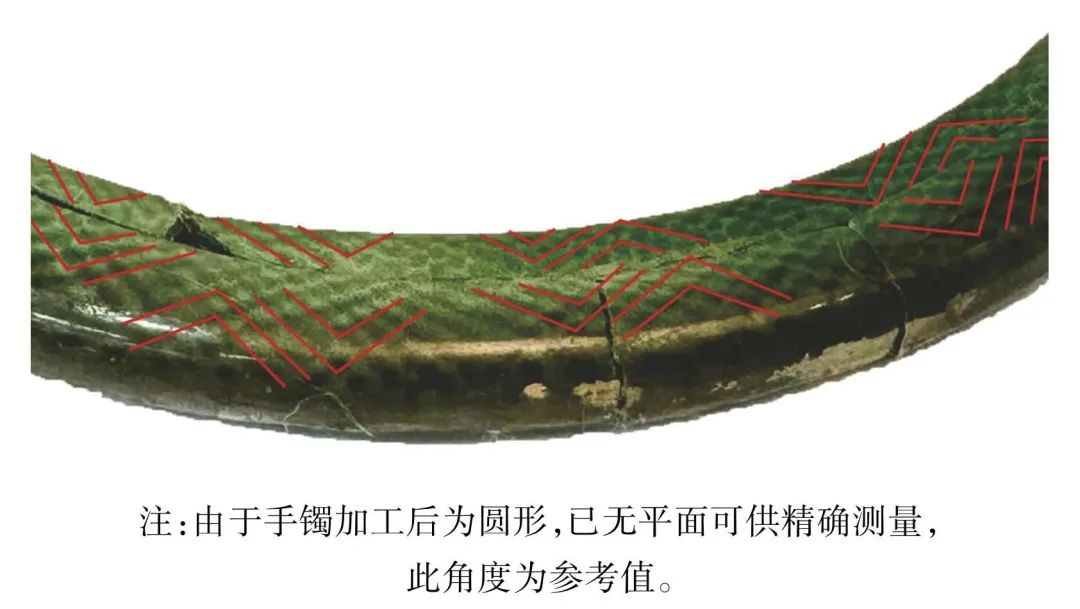

手镯横截面上呈现近于平行的波纹线“勒兹纹”(Retzius)(施氏线或称施雷格线)构成的细小网格状纹理;纵截面可见断续的山峰样或人字形纹理(图8)。施氏线相互交织形成施氏角,靠近牙骨质层的外缘施氏角一般为钝角(平均值≥115°)是象牙鉴定的重要要素[1]。通过宏观的观察,该文物施氏角≥115°,具有象牙独有特征(图9)。

Fig. 8 Longitudinal section with peak-like or herringbone textures of the bracelet

Fig. 9 Schrege angles on the outer edge of the bracelet

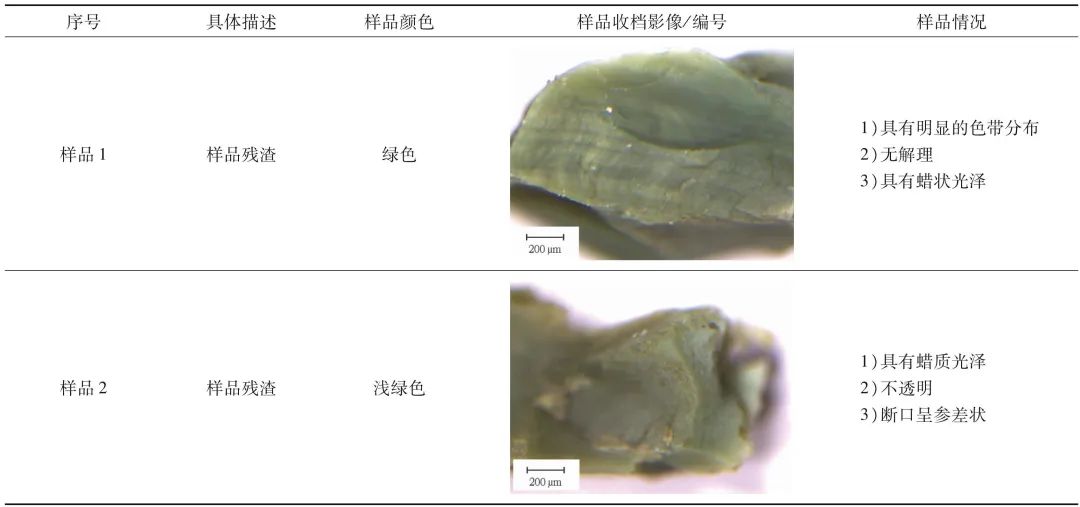

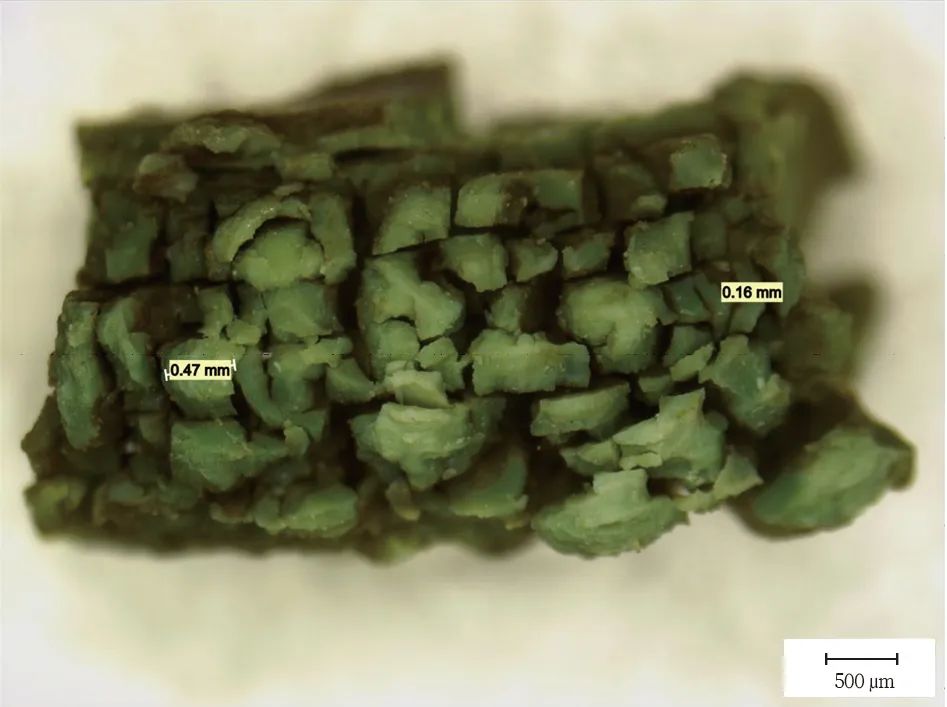

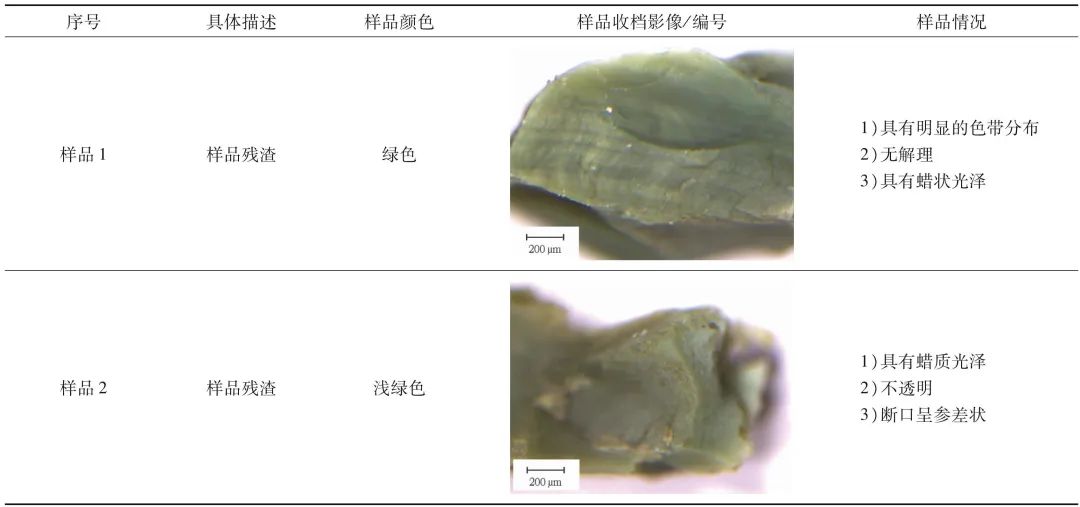

提取尺寸为1 mm左右的两小片文物残渣样品,作显微观察。仪器为超景深三维视频显微镜(德国蔡司ZEISS公司SmartZoom5数码显微系统,放大倍数为34~1 011倍)。

Table 1 Information of the samples

从放大的显微照片来看,文物无节理,具有蜡状光泽,与角质类材料显微特征相似。

本次傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析所使用的仪器为美国赛默飞(Thermo Fisher Science)公司的IS5型傅里叶变换红外光谱分析仪,使用ATR附件,扫描范围为4 000~400 cm-1,扫描次数设定为16次,光谱分析率为4 cm-1,采集时间为23 s。

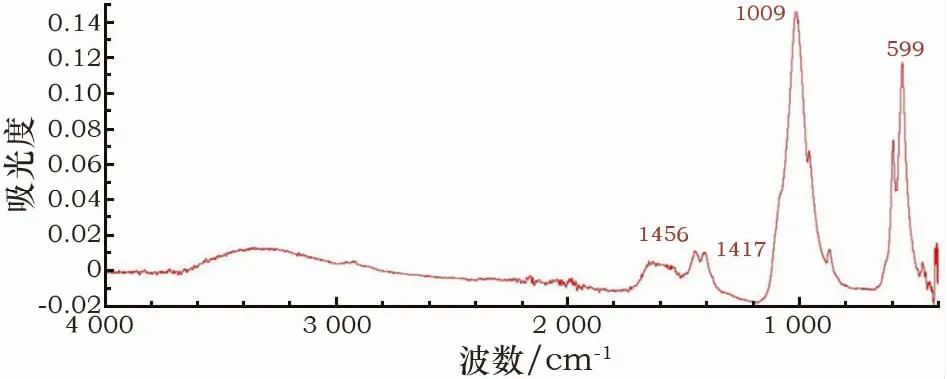

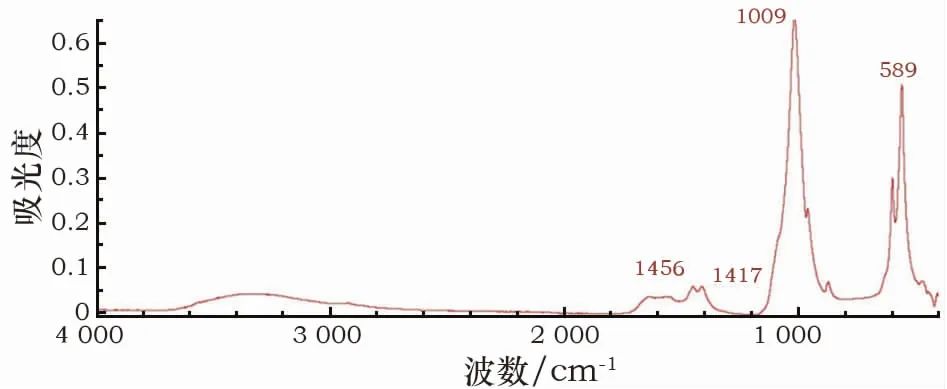

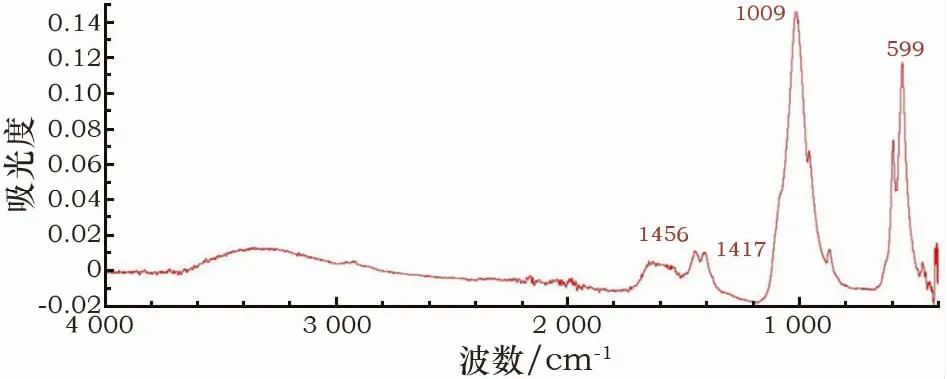

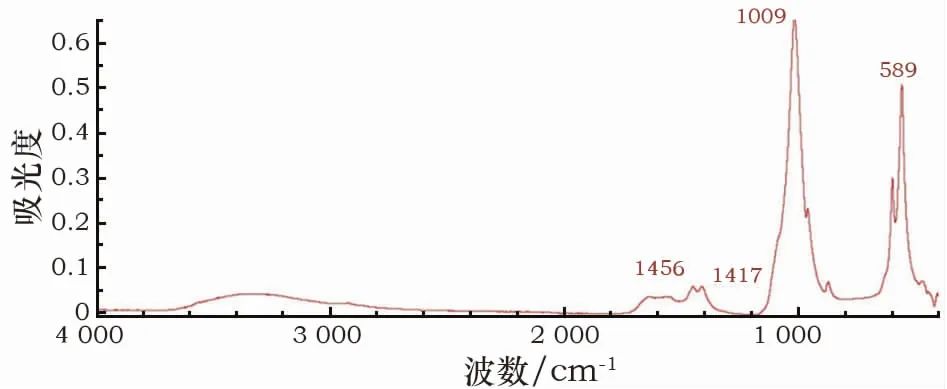

从FT-IR分析结果可以看出,两块样品的主要成分应为胶原蛋白和羟基磷酸钙。图10和图11可看出,样品的吸收峰分布在1 000~3 600 cm-1区间内。其中C-H的弯曲振动使得在1 417 cm-1和1 456 cm-1处形成红外吸收谱带,位于1 009、599 cm-1处的尖锐峰为羟基磷酸钙中[PO4]3-基团的反对称伸缩振动峰,证明该枚象牙镯中的羟基磷灰石结构保存较为完整[2]。峰值在3 400 cm-1处较宽且平缓的吸收谱带为结构水中羟基的伸缩振动导致,显示出象牙的含水量较低,这与象牙的埋藏时间及环境导致有机成分降解有关。在红外吸收带中,原本处于1 240 cm-1处(酰胺Ⅲ带)应为CNH变角振动与C-H伸缩振动、1 562 cm-1处的酰胺N-H变形振动与C-H伸缩振动(酰胺Ⅱ带)以及酰胺的N-H变形振动与C-H伸缩振动(酰胺Ⅰ带)致红外吸收谱峰位于1 659 cm-1处均未表现出明显的峰位,证明该象牙镯内部的胶原蛋白酰胺键在长时间埋藏过程中已经被逐渐破坏。从以上特征谱峰可判断出该样品为象牙。象牙主要由无机成分构成,另有部分有机成分。无机质主要为羟基磷酸钙和少量的碳酸钙、氟化钙,有机质则主要包括充填于无机成分之中的各种氨基酸。由于长时间处于地下复杂的埋藏环境中,其象牙组织中的胶原蛋白等有机成分已经被破坏,故(FT-IR)中只显示出羟基磷灰石中[PO4]3-的特征吸收谱峰。也正因如此,象牙镯内部可观察到大量网络状次生裂纹结构,加之水分的减少,导致象牙镯在出土后脱水粉化。

Fig. 10 Infrared spectrum of Sample 1

Fig. 11 Infrared spectrum of Sample 2

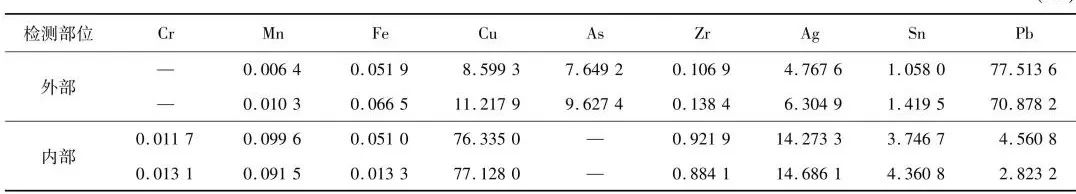

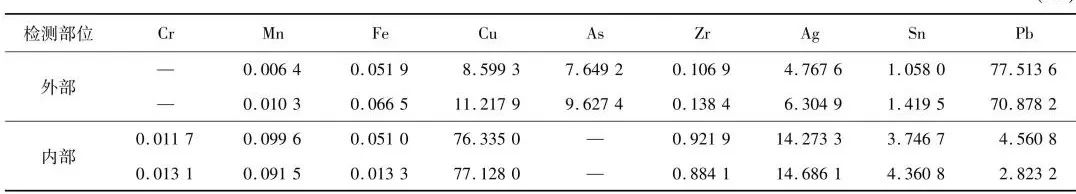

由于此前已对于该材质完成了定性分析,得出了结论,对于象牙镯为何成绿色,作了进一步测试,目的主要是探索象牙变色的机理及致色因素。由于出土时同时浸没在铜盒中还有银器和铜器,故未采用矿物模式测试,而采用金属模式进行测试,以检验象牙变色的诱因。本次X射线荧光光谱(XRF)设备为布鲁克便携式能量色散型X射线荧光光谱仪,型号为TRACER 5i。光源为金属陶瓷光管,微焦斑,Be视窗<100 μm。测试环境为空气测试,持续时间30 s。

从表2中可以看出,样品内部和外部的主要成分为Cu、Pb、Sn、Ag、As、Zr、Mn、Fe、Cr元素,两者的主要区别表现为Cu、Pb、Ag、As四种元素的含量差异。样品内部铜(Cu)元素含量高达77%,而样品外部的铜(Cu)元素含量平均仅为9.9%。内部的铅(Pb)元素含量平均为3.69%,相比样品外部的铅(Pb)元素平均含量74.19%具有很大差异。样品内外部成分的巨大差异表明手镯的原始成分因埋藏环境发生了改变。该手镯与铜函同处一个较小的埋藏空间。在复杂的埋藏环境中,发生一系列矿化反应生成碱式碳酸铜等绿色及蓝色生成物。样品内外部的元素含量结果表明,应为铜器首先发生的化学反应,主要以Cu为主,生成CuCO3·Cu(OH)2、CuSO4·3Cu(OH)2等绿色生成物。而地下水的长时间浸泡导致Cu2+的迁移,浸染到样品内部致使其通体绿色,而青铜器中的游离状态Pb富集形成PbCO3等,迁移至表层。

Table 2 Main components of the ivory bracelet from the Northern Song Dynasty (%)

根据临海市博物馆所藏象牙手镯的文物性质和特点,保护修复过程依据保护与修复法律法规,遵循了不改变文物原状原则、最小干预原则、可逆性原则、兼容性原则、科学性、安全性原则。

保护修复过程以传统工艺为基础,依托当代非遗传承技术,结合现代科技手段进行,确保文物在保护修复后外形结构完好、尺寸基本稳定、色泽自然协调、整体完整清晰,在保持原始风貌的基础上确保文物的原真性和可识别性,达到完美的展示效果。

在对文物基本信息及病害进行充分调研、分析的基础上,重视文物“原真性”,以不改变文物原状、采用传统工艺技术为修复准则。尽可能使用“原材料”“原工艺”的传统修复工艺,确保修补后体现该器物的原始风貌,最大程度地恢复器物的完整性[2]。修复后的象牙手镯不仅能够恢复其原来的形貌特点,还能够保留其历史和艺术价值,为未来的研究和展示提供重要的实物资料。

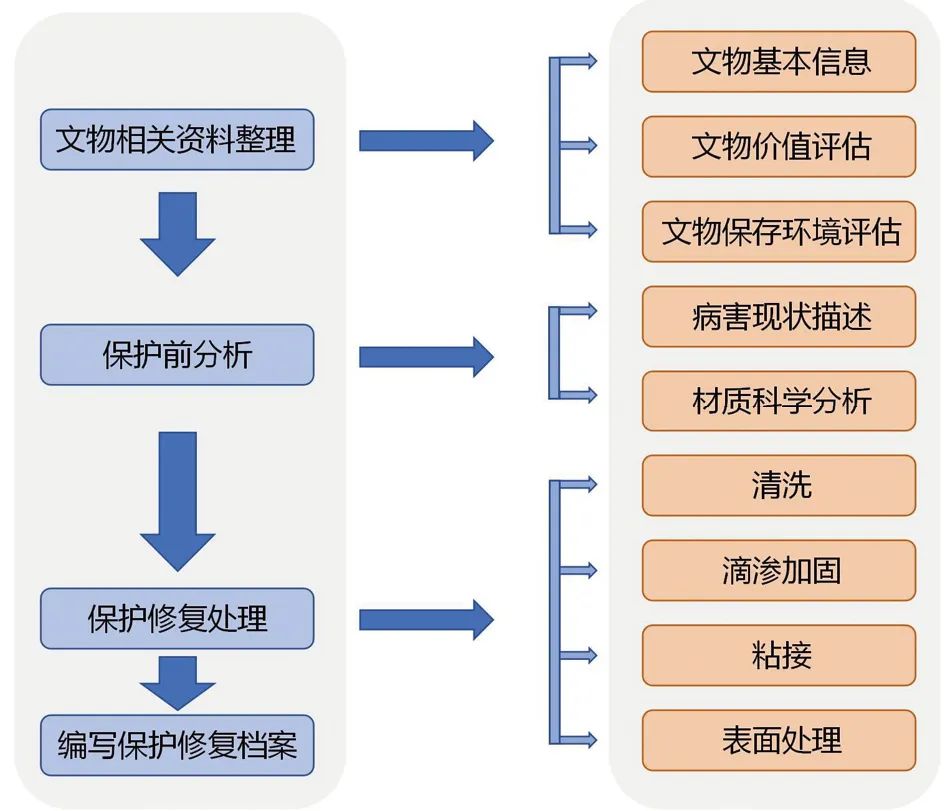

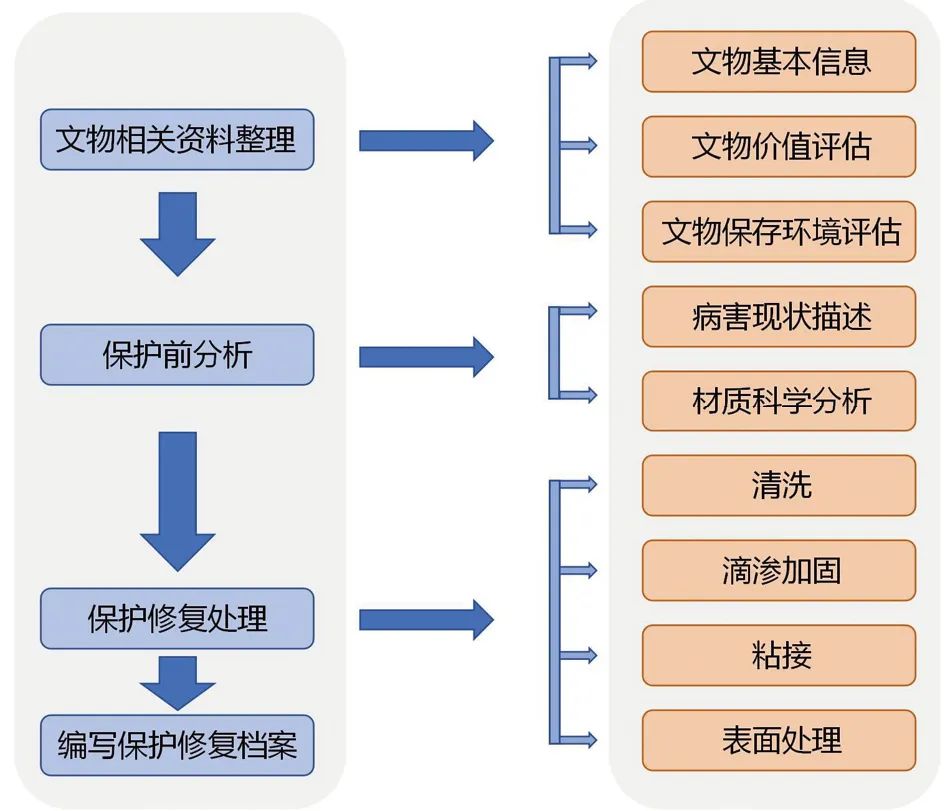

本次保护修复象牙手镯具有污渍、裂隙、残缺、断裂等多种病害。在病害认知分析、科学检测分析的基础上制定了详细的保护修复流程,包括去除文物表面有害或不当附着物,进行整体加固,使碎裂剥落不再发生。修复技术主要路线如下:文物病害调查评估、科学检测分析→清洗去除表面污渍→滴渗加固→粘接→表面处理(图12)。

Fig. 12 Flowchart for conservation and restoration

Paraloid B-72是文物保护领域使用广泛的一种高分子材料,是甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯组成的二元共聚物[3],是一种无色、透明的热塑性树脂,具有较好的光、热稳定性及可逆性,可以用作文物保护加固剂、黏接剂、封护剂等,可溶于甲苯、二甲苯、丙酮、四氯化碳、丁酮,微溶于异丙醇,不溶于脂肪族烃、水和油脂[4]。低浓度的Paraloid B-72丙酮溶液具有良好的渗透性,并具有可逆性。

依据原有的照片和实际的茬口,对断裂部分进行比对,找到部分有依据的茬口,纠正错位部分,整体落位,避免产生错位。

象牙由于降解和脱水,稍有外力就会断裂,因此首先需要加固。考虑到加固材料需要渗透到内部,采用了低比例浓度的丙酮液作为加固材料。采用3% Paraloid B-72丙酮溶液渐次渗透,先对6件较小的短柱状残块进行渗透加固,其中一块渗透多次,另一横向细碎片加固多次。再对5件较大的残块进行渗透加固,其中一块渗透3次。结果均无色泽和结构变化。既起到了加固作用,又在外观上保持原貌。满足修复的原则。

象牙表面比较光滑,历经千年还保持着一定的光泽,部分因氧化银的污染,泛银斑渍,在修复中予以保留。由于象牙非常脆弱,稍加外力就会碎裂,故首要是对象牙进行加固。按试验的结果,用3%Paraloid B-72丙酮溶液滴渗,滴渗3到5次,以表面干涩渐为滋润中止。依此法进行加固,象牙可以提拿而不至于碎裂。加固后用去离子水去除表面污渍,以利于更好地拼接粘合。

象牙手镯变形厉害(图13),有内卷和斜出状态,即使残缺部分补上,手镯也无法完全呈圆形。如要全部填补手镯缺失的部分,将会遮盖大部分变形内卷的象牙形貌,并不能达到很好效果,且违背最小干预原则,因此不对残缺部分进行补缺复原。

根据纹理和茬口,对比原始照片,找到相应的位置。由于碎裂多块,并有卷曲,相当一部分难以拼接,部分碎屑因找不到对接茬口,但尽可能填补到缺失部位,一方面能将原先缺失部位加以填补,使象牙镯外观完整些,另一方面以免碎屑遗失。由于手镯发生变形,已无法连接,手镯成型需要有内衬物予以支撑。考虑到不锈钢耐腐蚀,有支撑的刚度,与其他材料不易反应,且能满足造型的技术要求,选择不锈钢丝作为支撑(图14)。不锈钢丝有不同的刚度和不同的直径,通过选择不同刚度和不同尺寸的不锈钢丝加以实验比较,最后采用1 mm直径的弹性较低的软丝作为内部的支撑材料。由于收缩变形,手镯的尺寸发生改变,现测手镯的中心直径尺寸已为83 mm。以此尺寸制作不锈钢丝圈,端口用绿色塑料套连接,以便尺寸调整。用50% Paraloid B-72丙酮溶液对断裂的部位依次进行粘接。拼接后,将所有的碎屑粘结到钢丝上,尽可能将原物呈现(图15)。粘接后,存放一段时间,对象牙表面,用丙酮去除多余Paraloid B-72以使整体外观协调。经过修复所有残件均已补上,虽然原件仍有缺失部分,但手镯已成型,基本恢复了原貌。

Fig. 13 Before restoration

Fig. 14 Splicing of fine debris, lined with steel wire

Fig. 15 After restoration

对临海市博物馆馆藏北宋象牙手镯的的保护修复采用了传统工艺和现代技术相结合的方法,用超景深显微镜观察、傅里叶红外光谱分析和X射线荧光光谱分析等科学手段分析最终确定对象材质为象牙而非琥珀,绿色成因主要是铜离子的浸渗。在确保了修复效果的科学性和可持续性前提下,对北宋象牙手镯文物实施保护修复,实现了对北宋象牙手镯文物的物理稳定和外观恢复,有效地保留了其历史和艺术价值。修复后的象牙手镯不仅能够重新用于陈列展示,发挥社会教育功能,还能为北宋象牙制品的研究提供重要实物资料,进一步丰富临海市博物馆的藏品资源,对于推动本地区历史文化的研究具有重要意义。