寺观园林遗产的保护与利用

园林遗产的类型多样,包括世界自然遗产、文化遗产、混合遗产、遗产文化景观、风景区、传统园林、乡土景观保护等。这些遗产承载着丰富的历史内涵与精神价值,是国家文化的重要组成部分,其见证了中国政治、经济、科技的发展,也反映了中国自古以来的人文哲学观和独特的审美标准,是文化的载体,也是历史的缩影。寺观园林遗产作为中国园林遗产文化景观中的重要类型,有着其特有的性质:(1)选址,由于修禅悟道追求清净深幽的修炼场地,因此,寺观园林多建于山环水抱的胜地;(2)文化背景,寺观园林有着强烈的宗教色彩,其中的建筑形制、植物造景、摩崖造像等都服务于宗教活动;(3)园林开放性,寺观园林突破了封建阶级的约束,既是进行宗教活动的圣地,也是香客信众游赏的公共场所。

大佛头遗存作为杭州寺观园林遗产中重要的一部分,位于杭州宝石山南麓、西湖断桥残雪以北。从《西湖清趣图》中可以窥见宋时的大佛寺,但由于原先建筑群落的毁坏、北山路的修建、西湖水位的降低、自然树木的生长等原因,大佛寺失去了原有的风貌。本文通过梳理其概况,挖掘遗存内涵的各种价值,分析面临的问题,从不同角度探索保护利用遗存的策略,为中国寺观园林遗产的保护提供新思路。

大佛头遗存概况研究

历史溯源

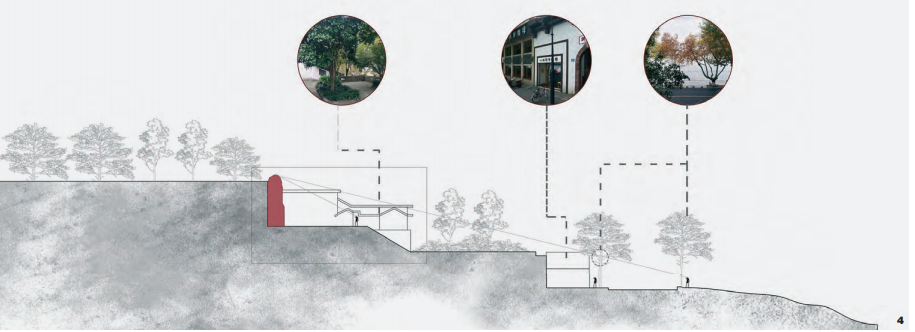

大佛头遗存所在区域被称为大石佛院,是大佛寺的重要组成部分。相传此处为秦始皇缆船石所在。公元前210年,秦始皇东巡会稽,行船经过钱塘时遇到风浪无法前进,船队忽然看见岸边有块巨石,于是便将缆绳系在石上。自此,便有了“秦王缆船石”之称。而后五代周显德三年(956年),吴越国王在此兴建僧院。

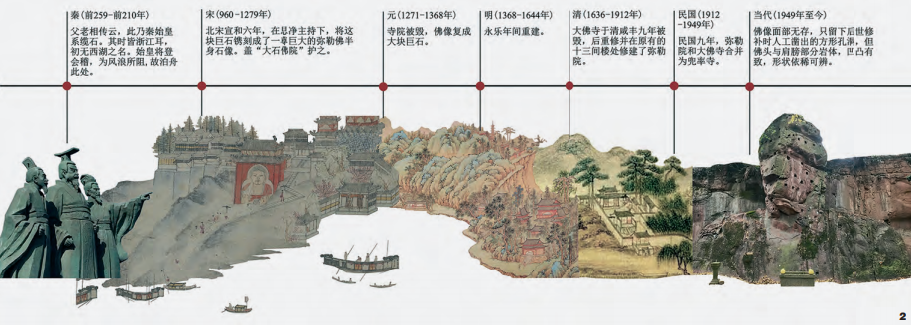

北宋宣和六年(1124年),僧人思净将巨石镌作弥勒佛半身像,饰以黄金,并在石佛顶上构筑殿顶,名曰“大石佛院”;次年“移请兜率寺旧额为寺”,将兜率寺重建于此,作为其附属寺庙。从水墨设色长卷《西湖清趣图》的节选画面(图1)中可以看到,弥勒像居于一座开放式的殿宇内,殿宇结合山体修成半石窟式,气势恢宏,造型庄严。大石佛院为一略呈方形平面的露天摩崖大龛,南北进深18 m,东西宽18.1 m,正壁高6.8 m。其中的弥勒像,通高8.7 m,头高5.5 m,肩宽10.5 m,佛头出露正壁1.9 m。与大石佛院相邻的十三间楼,旧称为“十三间楼石佛院”。《武林山记》记载:“十三间楼,去钱塘门二里许,苏轼治杭日,多治事于此。今为相严院,在大佛头缆船石山后……”南宋陈渊在《题临安阁》中也写到:“苏公治郡日,尝就判事于此,旁有冠胜轩、雨亦奇轩。”这些建筑功能复杂多样,如苏轼的判事场所、游人的避暑处、宴会歌舞的场地等。除此之外,“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休”也是文人骚客对十三间楼歌乐丝竹不绝、歌舞升平的繁华景貌的描写。

图1《西湖清趣图》大佛寺部分( 弗利尔艺术博物馆藏)

清咸丰九年(1859年)以后,大佛寺长年失修,后主大殿坍塌,重修后在原有的十三间楼处修建了弥勒院。民国六年(1917年)三月,由于西湖疏浚工程和北山路拓展工程,大佛寺临西湖部分被拆,建成道路。民国九年(1920年),弥勒院和大佛寺合并为兜率寺。大佛头像也在同一时期因缺乏维护和修缮,逐渐斑驳失去往日风采。大佛寺几经劫难,又几经重修,最终被埋没在历史之中(图2)。

图2 大佛寺历史沿革(陈妍洁 绘)

周边环境

西湖区域多丘陵地形,其南、北、西三面环山,东边为城区。自古以来,西湖周边兴建皇家园林、私家园林、寺观园林等各类园林,其中,寺观园林尤其是佛教园林一部分分布在沿湖地带,其余分布在南北两山。大佛寺则位于西湖北段、宝石山南麓。宝石山作为北山有名的风景区,其中的园林遗存除了大佛寺以外,还有同在南麓的坚匏别墅、山体东巅的保俶塔、距塔不远处的来凤亭、宝石山西面葛岭山腰处的抱朴道院等,这些园林多依山而建,尺度与城市园林相比较小。

空间布局

宗教的出世感情与世俗的审美相结合造就了寺观园林因山就水的构园格局,而宋代的艺术又深受文人化审美的影响,因此,宋代的寺观园林多建于秀美的山水之间,同时空间布局也不再拘泥于严格的对称形式,而是更加灵活自由。大佛寺非对称的空间布局符合山水寺观园林的布局形式,在考虑寺观形制的同时与自然环境更好地融合:宋代大佛寺面向西湖敞开,建筑布局随山地地形自南向北抬升。其中,大石佛院部分为开放的礼拜空间,后方有偏殿与其共同构成一条轴线;而右侧兜率寺则以“山门—佛殿—法堂—方丈”4座建筑为另一轴线,东侧为围合的僧院;左后方层层叠叠的高台建筑则为十三间楼,自东向西依次排开。

而大佛寺的配景布局,据陈渊《题临安阁》中“寒碧轩中最宜暑,只缘修竹近清流”的描述可知,十三间楼中的寒碧轩一侧有竹林和清流,而经实地考察发现,大佛头遗存的西侧依旧有泉水的痕迹,因此不难得出大石佛院西侧为沁雪泉(图3)。

图3 大佛寺整体复原鸟瞰图(王思源、单怡辰 绘)

佛教活动研究

大佛寺作为西湖边曾经的重要寺庙景观,也承载了许多佛教活动。南宋时期佛教活动盛行,《说杭州》记载,每年的四月初八,杭州人有烧八寺香的习俗,而大佛寺,正是杭州城外“八大寺”之一。苏轼在《南歌子·杭州端午》中写到:“山与歌眉敛,波同醉眼流。游人都上十三楼,不羡竹西歌吹、古扬州。菰黍连昌歜,琼彝倒玉舟。谁家水调唱歌头,声绕碧山飞去、晚云留。”描绘了当时杭州人端午佳节都上十三间楼烧“端午香”的盛景。从《西湖清趣图》中也可见当时的盛况——大石佛院立于西湖北岸,直面西湖,湖边设有码头供船只停靠。湖面船只众多,前来拜访的香客络绎不绝。香客下船沿着裸岩山坡上的一条小径拾阶而上,经临大佛,不由驻足,虔诚凝望。

与此同时还会在西湖举行“放生会”,热闹非凡。《武林旧事》记载“湖上舟揖甚盛,略如春时小舟,竞买龟、鱼、螺、蚌放生”,可见节日之隆重,参与范围之广,人气之盛。此外,人们还会在大佛寺进行清明踏青、重阳登高、日常法事行会等活动。

大佛头遗存的价值

体现宋代佛教造像技术的高超水平

通过实地考察,可见大佛头遗存现状相对残缺,但佛头布满方形榫眼,推测其造像步骤应为凿出榫眼,再在表面插入木榫固定,用填充物塑型再装金修饰雕刻花纹最终成为金装大佛。此外,大佛头遗存的东侧石壁亦布有摩崖石刻与5座弥勒佛造像。历史上有许多诗词描绘过大佛头遗存华丽的风采,如:明代夏时在《湖山百咏》之《大佛头》中写到“系船人传说古秦,何年雕琢半金身”;清朝乾隆皇帝在此题作“今游石佛山,大佛实在是,一面露堂堂,满月光如洗”。大佛头被雕刻得栩栩如生,装饰富丽堂皇,是当时西湖重要的地标之一,可见宋代的佛教造像技术已经趋于完善。而大佛头华美的外观和精密的构造,反映出宋代对佛教造像的重视以及工匠在佛教造像方面的高超水平。

展现宋代寺观园林的审美意趣

由于禅僧道士都有追求纯静清雅的相似情怀,因此,寺观园林选址多在山水之间。而宋代禅宗与文人士大夫在思想上互相渗透,佛教园林的“文人化”更进一步,文人的诗画情趣与佛教的禅宗思想相互影响,也体现在寺观园林的设计中。大佛寺作为建于宋代的公共寺观园林,相较于早期的寺观园林而言,更能说是拥有佛教功能的自然风景点:大石佛院部分为市民日常的礼拜空间,兜率寺为佛寺主体,十三间楼更是僧人与文人、市民交往酬唱的理想场所。在造园时结合宝石山的地形和西湖的风景特色作出园林化的处理,保留基本的佛寺形制,同时讲求自然与人文相结合,形成非对称的自由布局形式,将文人园林的趣味融入到大佛寺的造园活动中,既保留佛寺的庄严,也展现出文人园林的意趣。

证实宋代佛教活动的盛况

南宋临安的西湖一带,是当时国内佛寺建筑最为集中的地区之一,临安也因此成为东南地区的佛教圣地,来往的香客络绎不绝。许多寺观园林除了定期举办法会、庙会等,在大型节庆时还会举行游园活动,吸引市民群众参与。而大佛寺作为当时西湖的佛教园林之一,尤其是在浴佛节和端午节,各阶层的游人会结队来此游览。大佛寺依托十三间楼的特殊功能性质,为市民提供上“端午香”的场所,而面向西湖的布局又为举行“放生会”提供得天独厚的条件,因此每到活动时节场面都宏大热闹。除了大佛寺,宋代临安还有许多著名的寺观园林,如灵隐寺、天竺寺等,虽然大佛寺的佛教活动只是其中的一部分,但从中亦能看到宋代佛教活动的盛况。

大佛头遗存现状

原有古迹遭到严重破坏

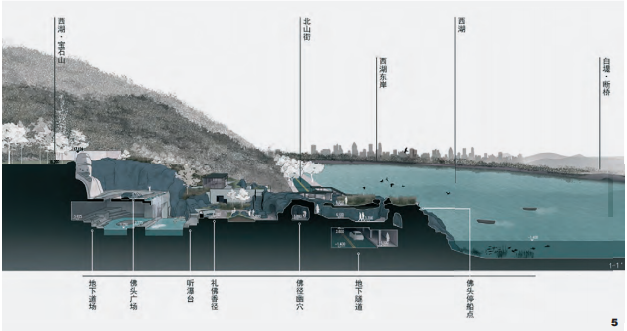

大石佛寺从北宋建寺以来,经过了漫长时间的发展,不免经历了许多如风力、降水、植被等不可抗力的自然侵蚀,给遗存也带来一定程度的损坏,但人为的破坏对古迹来说更为严重:元代由于汉传佛教被压制,大石佛像被毁,在此以后直至清咸丰十年,大佛寺屡建屡毁。到了民国时期,为了疏浚西湖并拓展北山路,大佛寺临湖区域被改建为道路。现今的大佛寺遗存区域地形呈台地状上升,除正面外其他三面是天然形成的崖壁,曾经的风貌已完全不可见,佛寺建筑无一保留,全部被夷为平地,曾经覆盖在弥勒像之上的殿宇也已消失,弥勒像的面部几乎看不出原貌,只剩下历代修补时留下的方形孔洞,但佛头和肩膀的部分还能看出大致形态。整个场地植被茂密,高大乔木几乎覆盖场地上空(图4)。

图4 场地现状(大佛头遗存剖面视线分析)(陈妍洁 绘)

遗存面临僵化问题

大佛头遗存区域内现存的古迹除了大石佛像遗存外,还有其东面山壁上的五尊摩崖造像和少许摩崖石刻。院内还有原僧院留下的石供桌、石香炉等用具以及一棵130余年的银杏。此外,大佛头遗存西侧的清代建筑群区域曾经是大佛寺的厢房,现为民宿,内有乾隆三顾大佛寺时留下的三块御碑、刻有“大佛禅寺”的界碑以及原大殿地上八角形的八卦图砖地。与许多寺观园林的历史遗存一样,大佛头遗存也面临着遗存僵化的问题。目前这些遗存相对孤立,且未能得到重视,处于无人系统管理的境地,这对遗存本身的恢复与保护来说十分不利;或只是将其以简单的手段如树立标识牌等对其进行介绍,没能与大众产生互动,使得遗存本身以及其背后所承载的历史文脉随着时间推移而逐渐蒙尘,对中国寺观园林遗产来说是极大的损失。

大佛头遗存保护策略探索

1981年起草的《佛罗伦萨宪章》强调了园林遗产的维护、保护、修复和重建要“同时处理所有的构成特征”,包含自然和人文的环境。由此可见,保护园林遗产,需要从整体的视角进行,协调场地与周边环境、传统文化与当代需求等各种因素,使园林遗产在发展中达到动态平衡的状态,这为当下的园林遗产保护提供了方向性的指导。但从中国现有的保护措施来看,如修缮、保护、改造、扩建、重建等还存在着体系性不足、保护修缮方法不当、无法解决与现实需求的矛盾等问题。因此,保护策略应从传统的单一资源保护转向可持续性和预防性保护,并逐步整合活态的非物质要素。

通过对大佛头遗存的研究,再依托对遗存现状问题的调研,以将其打造为遗址公园的实验设计探索如何解决大佛头遗存面临的问题,同时也为处于相同境地的寺观园林遗产的保护性更新提供新的思路。在保护园林历史特色的前提下,加强其文化价值挖掘,赋予社会性的功能,并与城市风貌相结合,既延续场地的历史文脉,又满足当今社会的现实需求。

恢复遗存风貌,讲述佛教故事

提取场地历史风貌——以文物记载为蓝本

记载大佛头遗存的文物以绘画和文字为主,而绘画经常被比喻为窗户和镜子,画像也经常被描述为对可见的世界或社会的“反映”。因此将绘画《西湖清趣图》中的大佛寺作为恢复的直接证据,再结合史书、诗句等文字记载,两者相互印证,从地形、植被、路径、园林格局等多方面入手,不难推导并提取出遗存曾经的历史风貌,作为遗址公园的基本框架。并以此为基础,在不破坏整体风貌的情况下,置入功能性空间。

此外,城市寺观园林作为城市整体的一部分,还需与城市的风貌相契合。大佛头遗存作为西湖沿岸的园林遗址,在还原其历史风貌的同时还应与西湖边的交通组织、建筑群落、景观结构等系统配合,如:由于场地临近西湖,应提前勘测场地水文地质,注意防潮防水等工作;尽量避免交通线路的大规模更改、建筑群落的大量搬迁等,将寺观园林的肌理延伸至周边,使得其与城市形成自然的融合(图5)。

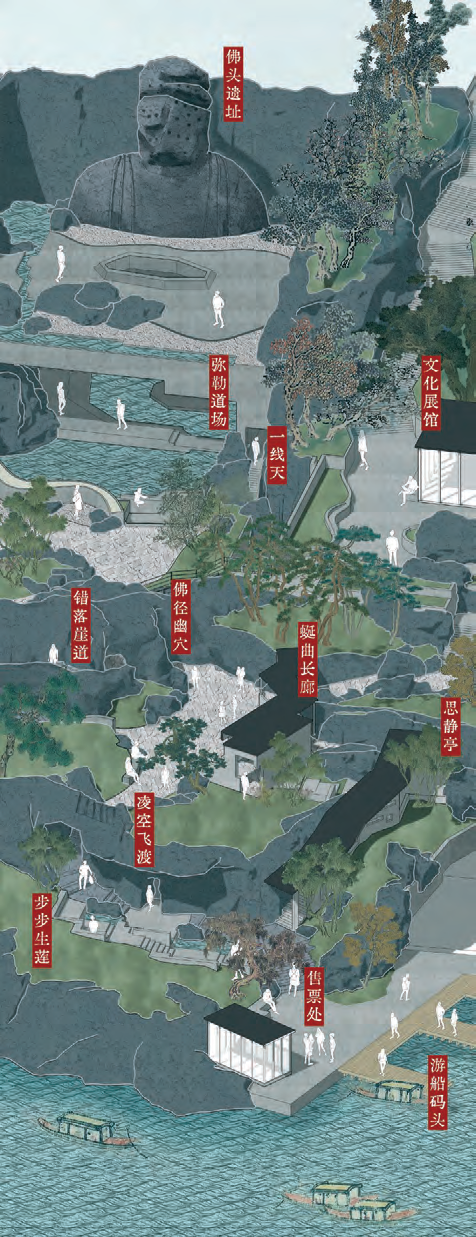

图5 创新性恢复后的大佛头遗存剖面图(陈竤喨 绘)

挖掘佛教文化背景——以弥勒传说文化为线索

佛教文化是隐藏于大佛头遗存中的历史文脉之一,以佛教文化作为遗址公园的底蕴,更能传承和延续场地的佛教特色。通过历史考证可以得出,大佛头遗存的佛像为弥勒,以此为出发点进行文化背景的挖掘,了解在弥勒信仰的本土化以及世俗化的进程中,衍生出许多传说故事。古代石窟壁画《弥勒经变》上描绘了弥勒的一生,为了向大众讲述这些传说故事,在设计探索中,结合场地岩壁、洞穴等特殊的地形,打造“步步生莲”“摩崖险壁”“错落崖道”“弥勒道场”等一系列空间序列作为特色节点,将文字以显性的景观语言表达出来,让大众能够切身体会弥勒传说故事,也使游人在游览行进途中可以感受到弥勒由诞生至成佛的一系列心境。以多样性的观游体验展现大佛头的历史内涵与佛教氛围,突显佛教文化的魅力(图6)。

图6 节点设计鸟瞰图(陈竤喨 绘)

拓展遗址功能,满足大众需求

打造新型城市公共空间——以佛教的修行活动为基础

历史遗存是文化历史的载体,园林遗产亦是如此。对于建筑的营造、环境的改造,都应从场地本身出发,同时融合场地的历史文化积淀。由于遗存场地面积较小,而周围又有许多闲置空间,因此,需要整合遗存的场地要素,丰富场地功能,提高场地利用率,以达到对场地进行保护性更新与利用的效果。

(1)更新改造场地的原始空间。合理规划利用场地区域,串联保护现有的历史遗存,构建自然的游憩空间。通过置入科教阅览的人文空间,实现新旧并置,将消失的古迹以新的形式呈现在大众视野。

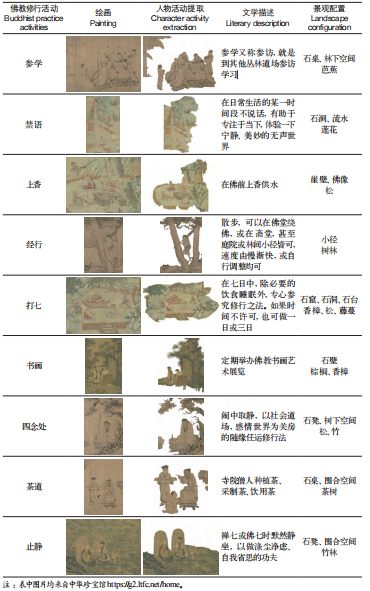

(2)提高景观与大众的互动性。以佛教的修行文化活动为主线,通过转译古画中佛教禅修活动(表1),将山石、流水、构筑物等不同元素巧妙结合,为公众打造集科教、游憩、互动、体验为一体的特色园林空间,引导公众在园林空间中了解大佛寺的历史文化,体验不同的佛教修行活动(图7),感受佛教文化的魅力。这不仅提高了场所利用率,而且满足当下科教、文旅的需求,促进了大佛头的历史文脉得以传承。

表1 佛教活动提取分析(陈妍洁 绘)

图7 园林部分活动空间效果图(陈妍洁 绘)

注重场所文化氛围营造——以文物保护与展示为手段

寺观园林作为城市的特殊空间,与日常生活空间的场所氛围有所不同。其中,寺观园林中的佛教造像、摩崖石刻等对于佛教氛围的营造贡献了较大力量。然而,由于目前疏于对大佛头遗存的维护,场地的文物呈现出破败的状态。因此,需要保护并展示这些文物,以此来营造场地的佛教文化氛围。一方面,对于场地内部原有的文物,采取维护和修缮的措施。其中,对于这些文物的保护应根据其自身的材质、特征等进行专业、科学的修复。另一方面,为进一步增强场地的文化氛围,可以添置石窟、石涧、石壁、石龛等不同形态的山石,其内部开凿佛教造像用于展示;利用爬山廊的墙壁作为展墙,展出有关佛教的书画,让游人在游览景观空间的同时欣赏佛教书画等。值得注意的是,对于新添置的文物,应当使其与场地本身的气质所吻合,避免出现扰乱场地氛围的情况。

结合当代艺术,延续礼佛活动

创新场所的活动空间——以大地艺术为载体

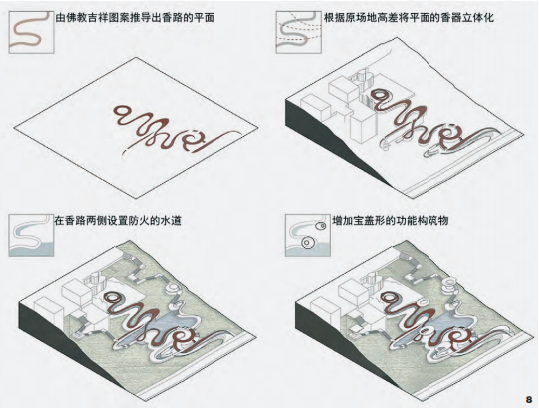

从历史记载中不难得出大佛头遗存曾是杭州佛教文化的地标之一,如今却失去往日的辉煌。为了将其重塑为西湖旁的佛教地标,以当下最直接的艺术手法——大地艺术作为手段,创造新型且趣味的活动空间。根据调查研究发现,在一些特定时节,如春节、端午节等,寺庙会采用广场形式的香地,以满足较大的烧香需求。此时人们往往会行高香,广场香烟弥漫,呈现出浓厚的宗教氛围。因此,在遗址公园的设计中,参考寺庙“划地为炉”的行香形式,以香炉作为整个香场空间的中心景观,同时将焚香文化与大地艺术相结合,通过景观设计和空间设计,同步解决宣传和保护的问题,打造出大佛寺的新标签,使其再次成为西湖边的地标。香炉广场既是大佛头遗存行香文化的延续,也可以以其特殊的形式吸引大众前来体验逐渐消失的文化习俗(图8)。

图8 设计生成轴测(方可 绘)

强调自然环境对场地的中和作用——以平衡场地要素为原则

在遗址公园的设计过程中,除了需要保护历史遗存的文化特色与内涵,还需平衡和处理好遗址所处场地的环境要素,考虑遗存保护和利用的整体性和系统性。在地形方面,通过平面图和等高线图的叠加可以了解到场地高差大、陡崖多,因此采用低而平缓坡道为场地的排水提供适宜的地形;水源方面,保留遗存的沁雪泉,再增加小面积水渠,为场地的消防问题提供及时的水源;植物方面,保留原场地两棵较大的古树,其余采用鸭脚木、海桐等体量较小的难燃灌木于广场之间,进一步降低消防隐患。以植被来中和广场的硬质场地,使得遗址公园与原生环境相接,完成与周边环境的整合。

通过对原场地地形、原生树木、泉水等资源的恢复与合理再利用,形成了集行香、漫步、消防等功能为一体的独特场所,满足公众的游览需求,实现原场地的生态保护(图9)。

图9 香炉广场效果图(方可 绘)

结语

寺观园林从东汉时期出现至今,经历了漫长的历史更迭,有着深厚的历史文化底蕴。本文基于大佛头遗存的研究,提出三种由保守到当代的寺观园林遗产保护与利用的可能性:恢复遗存历史风貌,使其成为古今历史的交汇点,为公众了解大佛寺遗存和佛教文化提供环境载体;拓展遗存功能,依托场地的佛教背景将其打造为适合现代社会的佛教公共空间,为人们提供游览、休憩、学习的新型场所;结合当代艺术,以新颖的形式恢复上香活动并打造文化地标,满足公众日常礼佛需求,传承大石佛寺的历史文化。这些保护与利用策略为中国的寺观园林遗产提供了新方向,具有一定的参考价值。虽然策略各不相同,但都强调对寺观园林遗产的活化利用,让寺观园林遗产成为历史媒介的讲述者、文化传承的载体,同时又满足当下社会需求,使其在新的时代绽放新的活力。此外,随着信息化、数字化水平进一步提高,在未来,期望AR、VR等技术也可以用于寺观园林遗产的保护,在保持寺观园林遗产原貌的前提下,用生动趣味的方式,更加客观、专业、全面地讲述寺观园林遗产的历史。