博物馆石刻文物保护修复探索与实践——以济宁市李白纪念馆石刻文物保护修复为例

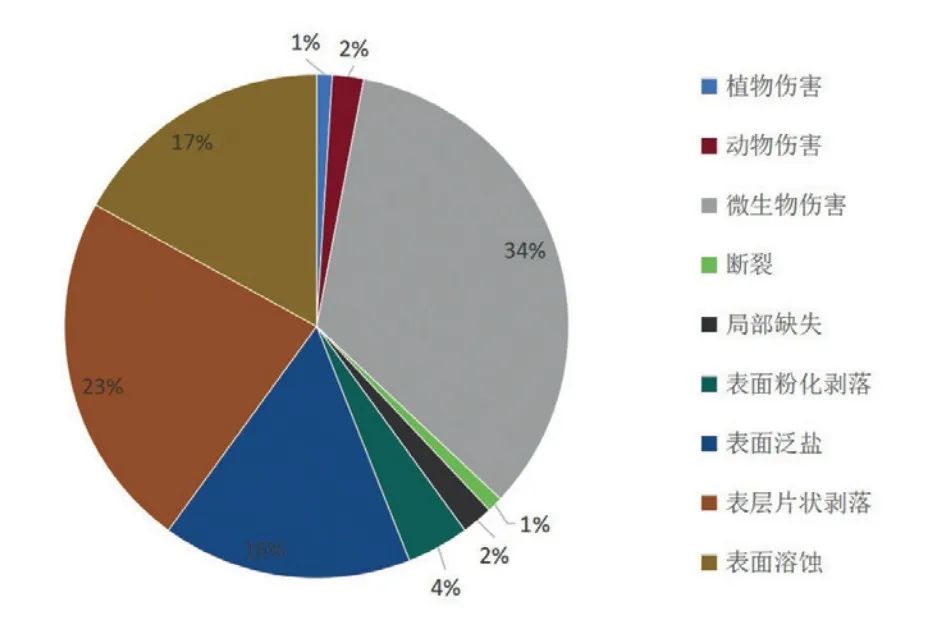

文物病害统计表

中国石刻具有极高的文物价值,充分展现了中华民族的艺术追求、价值观念、人文精神,是我国博物馆收藏的重要文物类别。石刻文化历史悠久,是记载和研究中华文明的重要实物。秦汉之时,中国先民已开始将重要的历史事件、人物故事、纪念碑碣等记载在石质材料上。石刻牌不仅记录了历史,还铭刻了人类的功绩、思想和艺术成就,成为历史的见证和文化的遗产。石刻保护是我国文物保护工作中的重点,面临的主要问题有风化加剧、生物和雨水侵蚀等自然因素影响;应对岩体风化、渗水、结构失稳等病害的关键保护技术尚未突破。

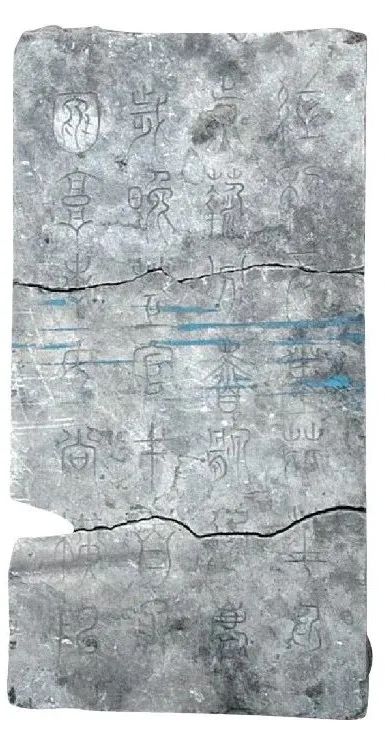

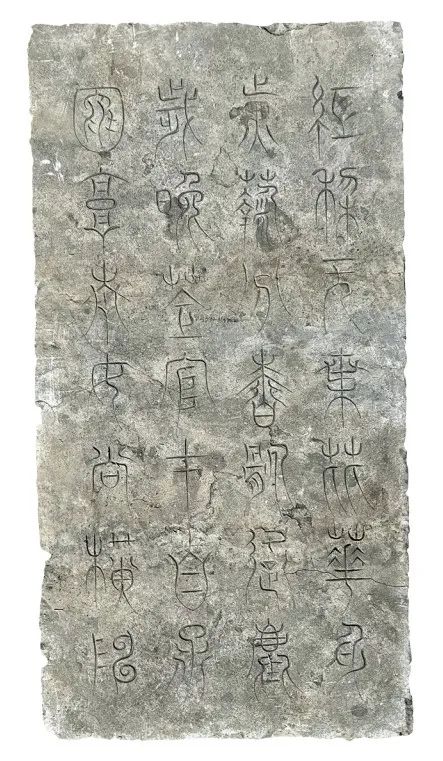

济宁市李白纪念馆藏石刻文物45件(套),主要为唐、金、元、明、清及民国时期,种类丰富,规格较高,均为三级文物。唐代李白“观”字碑、金代纥石刊《题李太白酒楼》碑、元代曹元用《陪冀右丞诸公宴于太白楼诗》碑、明代潘季驯《登太白楼诗》碑、清代乾隆《登太白楼四叠》碑、民国罗振玉《把酒临风对联》等,石刻线条精美,诗词文采横溢,书法刚俊秀逸,具有较高的文学和艺术价值。上述石刻记载的文字内容,是研究济宁各时期社会历史发展,反映中国文化发展状况的珍贵文物资料。

这些文物历史久远,部分石刻立于院落平台,历经百年的风化和雨水侵蚀,石质出现了不同程度的损坏和病害。2023年,经上级文物行政部门批复,济宁市文物保护中心按照“重视前期试验研究,多学科成果支撑,科学研究贯彻保护工作全过程,动态化设计和实施”的工作方式,对济宁市李白纪念馆藏石刻文物开展保护修复以及石刻文物科技保护与科技创新工作,在病害调查、检测分析、修复技术、日常维护等方面进行探索与研究。

一、石刻文物的病害调查

济宁市位于东亚季风气候区,夏季高温多雨潮湿,冬季寒冷多风干燥,石刻文物储藏环境与大气环境基本保持一致。通过现场调查分析,受自然风化、雨水侵蚀等自然环境因素影响,石刻文物的病害主要表现为表面溶蚀、表层剥落、微生物伤害、浅表裂隙(风化裂隙)、孔洞状风化等。

二、文物病害的检测分析

为准确了解石刻文物病害原因和侵蚀现状,借助科学检测手段研究文物病害机理,基于文物分析的无损和微损要求,取表面附着物病害为样品。取样标本主要为S1清《古南池》石刻、S2元至元二十五年(1288)陈俨《重修太白酒楼记》碑、S3明万历十九年(1591)何出光《晚从南池登太白楼诗四首》碑、S4清文孚《南池怀古》碑、S5元延祐三年曹元用《任城二贤堂记》碑等。样品为粉末态,主要为表面污染物、风化产物、本体粉化剥落物。依靠现代科学分析检测方法,采用X射线荧光光谱、显微观察分析、可溶盐检测等技术对石碑进行检测分析,了解石刻文物的材质以及环境介质作用,开展病害原因与机理研究分析,为下一步筛选保护修复材料提供重要依据。

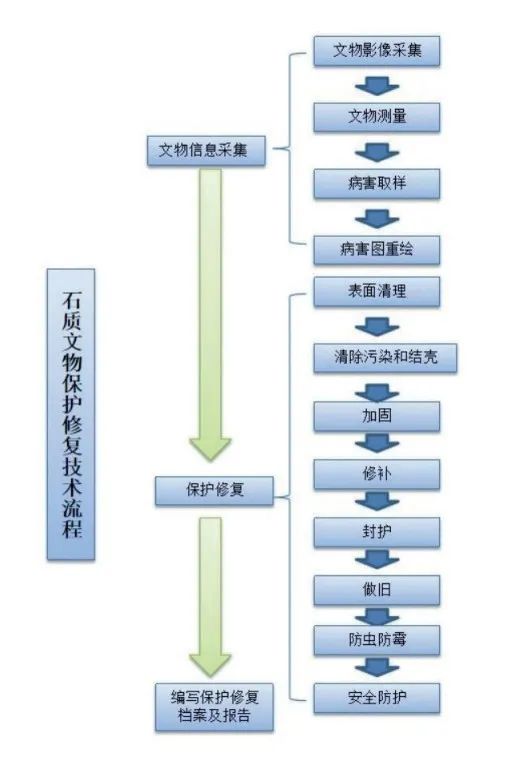

修复技术流程

三、保护修复方案的编制

根据文物保护修复工作要求,坚持“有效保护和不改变文物原状”“最小干预”“可逆处理”等原则,科学规划编制保护修复方案。在制定方案过程中,需要对保护修复的石刻文物进行逐一登记造册、影像采集、病害图重新绘制、留取保护修复前的原始资料,并做好整个保护修复工作过程和资料的收集准备。按照“使用的所有材料及工艺必须对文物是有效的、无害的”要求,选择最适合的材料,制定最科学的修复流程。借鉴国内石刻文物保护修复研究的先进经验和成功模式,结合前期的调查和检测分析,设计制定了符合李白纪念馆石刻保护修复的方案,对每件文物制定科学详细的工作流程。

四、保护修复的具体实施

(一)表面清理。首先使用软毛刷、吹风机等对文物表面的灰尘和浮土进行清理,然后用棉签蘸蒸馏水对表面泥污与水溶性硬结物进行清理。部分碑文有油漆描写痕迹的,使用脱脂棉蘸取丙酮贴敷于污染处,待污染物软化后,使用手术刀和竹刀对其进行剔除。遇较顽固硬结物时,使用白色纯棉毛巾吸附预先配置的乙酸乙酯、环己酮、丙酮三元清洗剂包覆到难以去除的硬结物局部表面,待硬结物稍微软化后,用牙科工具轻轻剔除,确保不触及文物本体。

(二)脱盐处理。先将纸浆本身进行脱盐,饱水后使用搅拌机高速打成纸浆。使用雷磁DDS-307电导率仪对纸浆挤出的水进行盐度测试,确认其中的氯离子含量低于每升5毫克后,纸浆方可使用于文物脱盐。用刮灰刀将纸浆刮贴到滤纸上层,湿膜厚度1厘米左右,防水24小时,使文物表面可溶盐顺浓度梯度渗透到纸浆中,自然干燥12~24小时。纸浆层及滤纸层揭下后,局部浸湿挤水并测量液体含盐量。反复以上流程,直至使用后纸浆挤出水的含盐量低于每升10微西每厘米。

(三)裂隙处理。根据石刻文物情况,对于石质开裂的部分采用灌浆法或注胶法进行处理,隔离封闭后,由下至上逐孔注入浆料或粘合剂。浆料配比:聚氧硅烷、微晶二氧化硅、气相白炭黑、雷玛仕E500等按比例调和。在修复过程中,对于浅表性裂隙及较为紧密的机械裂隙,采用硅酸乙酯与文物成分相同的石粉调配来灌浆。

(四)稳定加固。在加固过程中,主要采用环氧树脂调和成砂浆,并添加S532紫外吸收剂、抗氧化剂、消泡剂等其他材料,与200目石粉配合锚固的方法对碎裂进行处理。在处理前,必须采取隔离保护措施,以免浆料污染石刻。承重构件采取黏结锚固,结合不锈钢锚杆锚固的方式,以恢复其力学稳定性。

(五)保护修补。参照文物保护最小干预、真实性、可再处理性、材料兼容性、安全性等原则对文物进行补配、粘接。依据器物形态、完整程度实施补配,补缺使用预制石粉为填料,环氧树脂为黏合剂,调入适量矿物颜料制成环氧树脂补土对器物缺失处进行补配。在室温下放置24小时后,待补配材料完全凝固,使用砂纸和打磨机将器物补配部位打磨至与器物本体相一致。

(六)封护处理。为提升石材表面防护效果,对于存放于室外的石刻文物,首先采用雷玛仕的E100及E300用喷雾器均匀喷涂在加固处理后的石刻表面,然后喷涂雷帝DS超硬防护剂做表面封护和憎水处理,形成保护封护膜,防风化、隔绝外部灰尘、水汽等有害物。

(七)作色作旧。按照文物修旧如旧的原则,采用德国卡麦矿物颜料与虫胶漆片等材料,运用拨、挑、摸、绘、喷等技法对其进行作色作旧处理。以美术的形式模仿文物本身的色泽、肌理等表征,使补配部位与文物本体表面表征和谐一致,增强其整体感及艺术价值。

(八)除虫防霉。根据石碑的不同存放位置,对室外放置的文物采取无害化除虫防霉措施,采用苦参碱、烟碱水剂在环境中喷施实施除虫防霉处理。同时,保持文物存放环境的干燥和通风,避免潮湿为霉菌和昆虫提供生长条件。