从馆藏文物看福州髹漆艺术及民俗文化—以漆皮箱为例

字号:T|T

2024-06-28 09:14 来源:文物鉴赏

我国制漆、用漆的历史悠久,早在新石器时代, 我们的祖先就发现了漆液的特性,器具涂抹漆液能延 长其使用寿命。随着时间的推移,匠人们逐渐掌握漆 液性能,能够在不同的底胎上髹涂加工,明代的《髹 饰录·质法》第十七条就提道:“有篾胎、藤胎、铜 胎、锡胎、窑胎、冻子胎、布心、纸胎、重布胎, 各随其法也。”此外,还有皮胎、竹胎、金属胎等。在髹漆的基础上不断增加装饰,使其更加华丽精美, 如商周时期殷商遗址出土的漆器上便有装饰彩画、镶 嵌、贴金片等。《髹饰录图》认为髹漆工艺可追溯到 战国时期,这一工艺与当时发达的手工业有很大的关 系。商周时期开始用漆器制作食盒、食具等,汉代除 了常见的日用器具使用漆工艺以外,在建筑构件、出 行工具、棺椁明器中也有广泛使用,值得一提的是, 汉代的漆器曾一度作为外交礼品和赏赐品流传到东南 亚等地。到了国力强盛的唐朝,漆器种类丰富多样, 工艺也更加精致繁复,出现了“金银平脱”“螺钿” 等特色髹饰技艺。此后一直延续发展到明清时期,漆 艺发展进入了繁盛期,此时漆器的制作规模、器型种 类和工艺技法等都有很大的提升。

在南北朝时期用漆塑造的佛造像曾风靡一时。这 时多使用“夹纣法”塑造佛像,因漆有一定的黏性, 利用它的黏性用麻布在灰胎模型上层层往复,待胎壁 的石膏脱落后,只剩下轻巧的麻布躯壳,不仅方便携 带还美观大方,也极大地方便了请佛出寺巡游的“行 像”仪式。

福州的脱胎漆器也借鉴了上述“夹纣法”的工艺 技法。清乾隆年间,福州漆匠沈绍安在一座古寺中偶 然发现了裸露在外的木匾早已朽腐不堪,但用漆和 夏布裱过的底胎却完好无损,沈绍安深受启发,在泥 土胎上反复试验,不断刷上麻布和漆泥,直至平滑细 腻,脱掉干透的泥胎后,漆泥、麻布成为外壳,这便 是“脱胎”。最后在外壳上反复的髹饰,添加装饰纹 样,终于制作出了轻便耐用、精美大方的福州脱胎漆 器。福州的脱胎漆器与北京的景泰蓝、江西景德镇的 瓷器并称为中国传统工艺“三宝”,与扬州漆器、平 遥推光漆器、成都漆器并称为我国四大漆器,2006年 被国家列为首批珍贵非物质文化遗产。皮胎是传统漆器底胎工艺中的一种,因底胎为皮 革所制,旧时文献也称为“皮器”“革器”,其制作 技艺从战国一直流传至今,早期的髹漆皮胎制品大多 是防御性武器,如甲胄、盾牌、马车套具等。1994年 在海阳嘴子前四号墓出土的甲片,就是最早的皮胎髹 漆甲胄。受原料与地域气候的影响,皮胎漆器制作工 艺主要集中在贵州大方、凉山彝族聚居区、福建福州 和广东阳江一带。除“皮胎”上的髹漆工艺外,还有一种“皮衣”的制作工艺。《髹饰录解析》坤集“裹 衣第十五”认为“以物衣器而为质,不用灰漆”就是 “皮衣”的变通。所谓的“皮衣”就是在木器之上包 裹处理后的兽皮,牛皮和羊皮就是常用的皮料,在皮 上髹漆、打磨并装饰成器。清朝时期,广东阳江县 (今阳江市)和福州市的漆皮箱、漆皮枕就是采用此 类“皮衣”的制作工艺,在清代此类产品十分畅销, 声名远扬。

在制作工艺上,皮料和漆液是根本,这两项材料 的处理工序都是非常繁缛的。以福州髹漆全牛皮箱 的皮料选择为例,需选用冬季剥下的黄牛皮、水牛 皮,皮料经加工处理后,用中药浸泡柔软,再用稻草 烟熏处理,一系列的工序十分繁杂,也十分考验匠人 的耐心。将一片片处理好的皮料整齐拼接后贴在木箱 外侧,将针脚缝合后才算是做好了半成品,也为打底 上漆做好了准备。漆的原液取自漆树,主要有野生漆 树和人工培植的漆树,分别被称为大木漆和小木漆。 漆液的主要成分是漆酚、树胶质、水分、油分等,其 中漆酚的含量占80%左右。通常在每年的夏至节气漆 农开始“出刀”割漆树树皮,收集从韧皮部流出的生 漆,差不多在寒露时节“收刀”。因采集漆液工序繁 杂,耗时较长,不易收集,因此就有一批专门从事割 漆、收漆的漆匠。早期“漆”与“桼”通用,“桼” 是象形文字,上半部分从木,下半部分从水,而中间 左右各一撇则表示插入树干收集漆液的容器,通过 “桼”字便可对割漆、收漆的工序窥豹一斑。

收集的漆液经过一系列炼制加工后方可用于皮 胎、木胎、金属等底胎的髹涂。以福州的全牛皮漆皮 箱为例,传统的漆皮箱多以杉木、樟木为里板,外裹 牛皮,再髹漆做面和描金装饰。根据用途和形制大小 分为大尺寸的大皮箱和轻巧扁平的小型箱、手提箱。 另外还有装朝冠的圆形帽箱,装契约、票据的票据 箱及装金银首饰的枕头箱等。旧时的三坊七巷杨桥巷 (今杨桥路)就有很多有名的漆皮箱店铺,如“万福 来”“万和金”“盛兴铺”“万福昌”等,鼎盛时期 有20多家店铺,主要以李氏和刘氏为主。

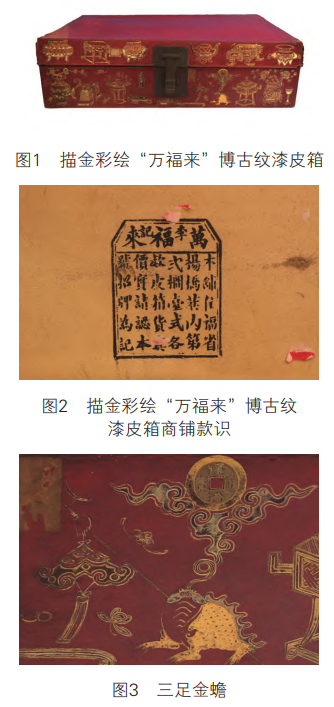

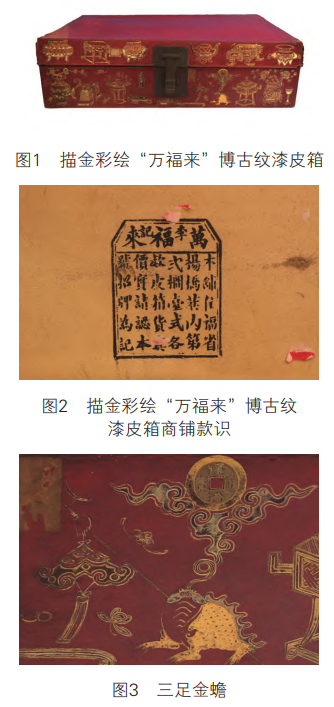

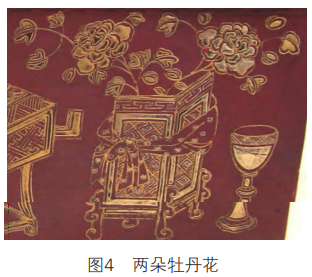

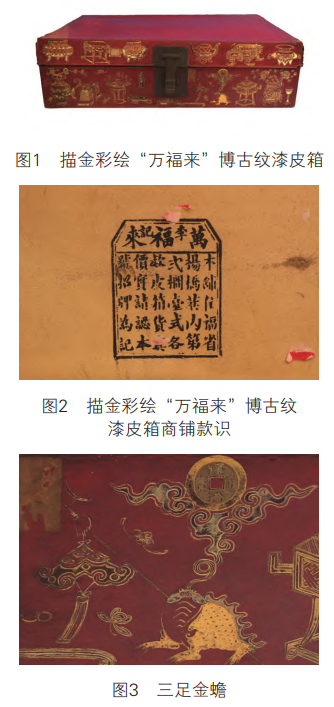

描金彩绘“万福来”博古纹漆皮箱(图1),现 藏于福建民俗博物馆,长67.5厘米,宽44厘米,高19 厘米。漆皮箱小巧精致,以杉木为内里制底,外贴牛 皮,皮衣上髹涂生漆。描金纹饰为博古纹,装饰青铜 鼎、香炉、如意、蟾蜍、古籍书、花卉等吉祥纹饰。皮箱耐腐防潮,用于存放衣物、书籍等物品,也是旧 时必备的嫁妆之一。箱内盖上印有商铺款识:“李 记—万福来,本铺住福省杨桥巷内第贰间,台式各 款皮箱,货真价实,请认本号招牌为记”(图2)。皮箱正面描金绘三足金蟾(图3),金蟾正口吐祥云 和一枚铜币,铜币上书顺治通宝,金蟾有招财进宝、 镇宅的寓意。金蟾背后绘有戟、磬、蝙蝠和蝴蝶纹 饰,寓意吉(戟)庆(磬)有余、福寿连绵。

皮箱正面描金绘小屏风、牡丹花卉纹饰,两朵牡 丹花雍容华贵(图4),小屏风细节纹饰精美,以彩 带系上,屏心绘回纹,有富贵吉祥不断头之意,小折屏有纯美而不染尘俗的高雅气息,也是人们喜爱的传统器物。

此漆皮箱 还绘了一组仿青铜器博古纹饰,纹饰有鼎、鬲式炉、花瓶等(图5)。博古图,有博古通今、崇尚儒雅之意,是明清时期主流的纹饰图案,清 晚期也叫博古插花,寄托了富贵有余的美好愿望。常用于书香门第或官 宦人家的建筑彩绘、家具等装饰纹样中。鼎是古人用于烹煮或盛贮的器 皿,后世将鼎视为尊贵的象征,鼎谐音“定”,表示国家安定、国泰民 安之意;炉在古代做焚香烧炭之用,为古人去除秽气,是圆满的吉祥器 具,道家将其用于烧炼丹贡,故也被视为仙具;“瓶”与“平”同音, 表示平安,常与四季花卉组合出现,分别有不同的美好寓意。

福州地区制作漆器的历史悠久。《三山志》曾记载宋景祐三年 (1036)地方官府在福州设作院,汇集许多民间工匠从事各类工艺制 作,其中就有漆作。在福州北郊的一座南宋墓中出土了宋代的漆器,有 素髹黑漆夹纻胎菱花式三层奁、卷云纹银粉雕漆粉盒、髹漆木镜架等, 这也充分说明当时漆器已经在人们的日常生活中广泛使用了。

福州漆皮箱广为流传,传说在清同治年间,一位李姓师傅在台湾地 区谋生,机缘巧合下学会了全皮箱技艺,回到福州后在杨桥巷开铺制作 髹漆全牛皮箱。到了光绪年间,李氏传人李誉骥在工艺上做了改进, 仿造脱胎漆器的髹漆工艺,在皮箱表面髹涂朱红色、珊瑚色、墨黑色等 漆液,使皮箱的色彩更加丰富,装饰纹样也更贴近日常生活,并赋予其 美好的寓意,纹饰中添加了耐腐、防变形的金箔成分,使其更加经久耐 用。每个箱子制作都十分讲究,皮箱密封性也很好,收藏丝绸和皮毛类 衣物能经久不变色,也不会被虫蛀,既美观又耐用。清光绪年间,“万 福来”店铺的师傅曾一度受命进京,为皇家制作御用皮箱。一个好的漆 皮箱能作为嫁妆或传家之物世代流传。

漆皮箱对于福州的女子而言是很有意义的。旧时福州民间传统的五 大嫁妆中,杨桥巷作坊的髹漆全牛皮箱便是其中之一。朱红色的皮箱加 上描金的吉祥纹饰很是喜庆,曾风靡一时。婚嫁前期,富裕的人家都 会提前定制一对漆皮箱,箱子里不能空着,要放入新衣服、娘家陪嫁的 金银首饰和贴身使用的物品等。接亲当天,漆皮箱作为陪嫁的物品,随 着迎亲的队伍被风光地抬去男方家,这一对漆皮箱不仅仅是娘家人给的 物质保障,更是出嫁的女儿对娘家的依恋。所以在福州一直有这样的传 说:一户人家若生了女儿,就会在自家院子里栽种一棵樟树,待女儿成 年出嫁时樟树也已成材,砍下樟树可做一对樟木箱子,出嫁时箱子里放 满丝绸和陪嫁品,这一说法叫“两箱丝守”,这一对箱子是父母对女儿 满满的爱意。

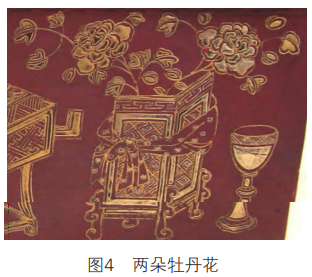

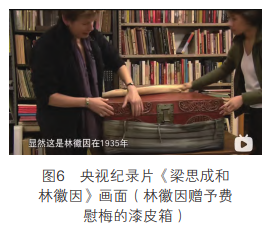

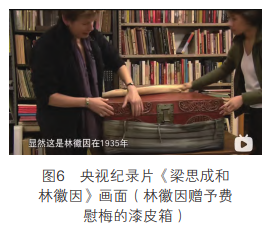

民国三大才女之一林徽因就是福州人,她的嫁妆里就有一对朱红色 的漆皮箱,林徽因很是珍爱,后将漆皮箱作为礼物转赠给大洋彼岸的好 友费慰梅。在央视纪录片《梁思成与林徽因》中有这样的画面:费慰梅 夫妇的女儿展示了一个朱红色的漆皮箱,里面除了林徽因与费慰梅往来 的一些信件之外,还有不少丝绸制的中式服装。皮箱和里面的物件都被保护得很好,这个漆皮箱也见证了一段珍贵的友情(图6)。时至今日,新娘的陪嫁物品中依然有红箱子,只不过用两个红色行李箱代替了。

漆皮箱在福州传统的婚俗中还有不少有趣的现象。在福州传统的婚 俗中,还有“开皮箱”、婶母妗婆看嫁妆这一仪式,也就是闹房结束后 女方家置办的妆奁(嫁妆)—皮箱要一一打开亮相,当晚由“好命 仈”(有福气的人)或者亲戚中有威望的女眷长者将皮箱一个个打开, 看新娘的陪嫁是否丰厚,这一习俗称“开皮箱”。看嫁妆时,由新娘婆 婆主持,每个皮箱的衣物和压箱底的红包都会被小心地拿出,细细过 目,红包也会打开当场数一数,同时也会过目新娘带来的金银首饰和票 据等。结束后会依序叠好放入皮箱内,通过这一习俗,婆婆和姑婆们便 知新娘娘家的“实力”如何,陪嫁的东西越多越能说明新娘在娘家受重 视,长辈们也会按经验帮助新人规划过日子。婆婆也会按心意再添个红 包放入箱内,通常房间里只有婶婆、妗婆、姑婆等女性长者,不会有其 他人在场。这一传统习俗在福州城乡地区叫“开皮箱”或“看嫁妆”, 现在大部分地区已不流行。

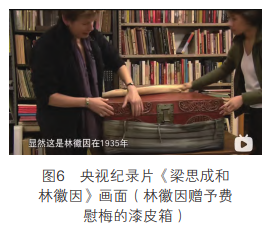

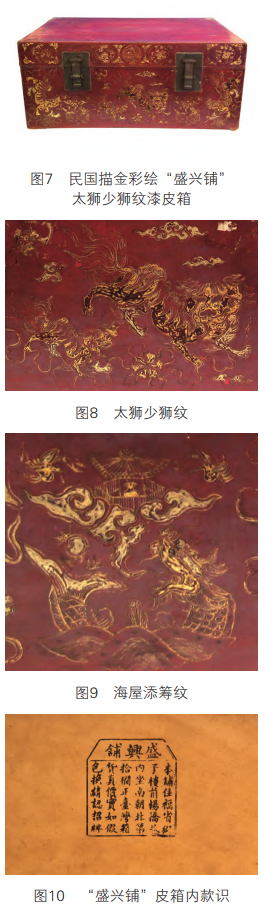

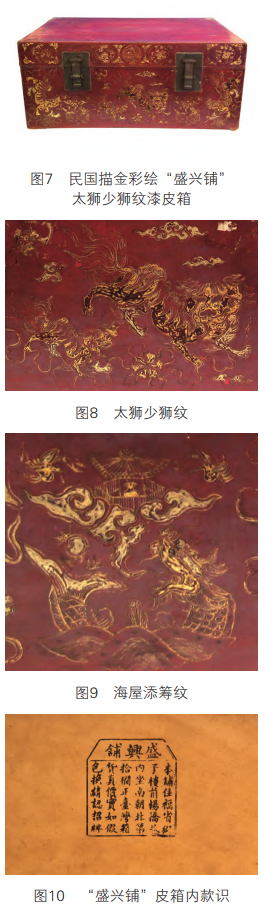

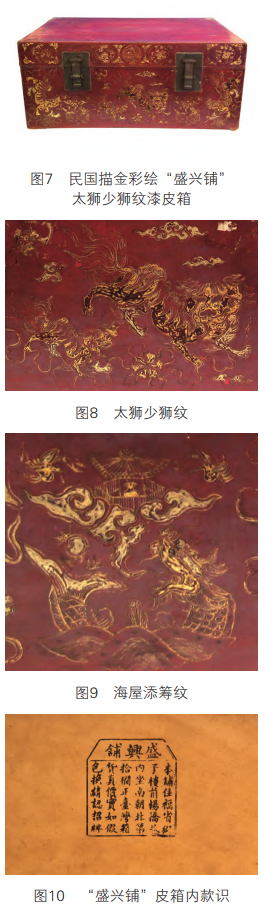

民国描金彩绘“盛兴铺”太狮少狮纹漆皮箱(图7),现藏于福建 民俗博物馆,长78厘米,宽52厘米,高33厘米。这个皮箱以朱红生漆 髹涂,正面描金绘太狮、少狮、鱼化龙、海屋添筹、花卉、祥云等纹饰 (图8、图9)。箱盖内印有“盛兴铺—本铺住福省狮子楼前杨桥巷 内坐南朝北第十间,正台湾箱,货真价实如假包换,请认招牌”的款识 (图10),这个漆皮箱也是传统的嫁妆之一。

皮箱正面左侧描金绘龙首鱼身形象动物从海水中跃起,这一纹饰是 我国传统的鱼化龙纹饰,亦名“鱼龙互变”,鱼化为龙,古喻金榜题 名、平步青云。“鱼”与“余”同音,而“龙”又与“隆”同音,因而 “鱼化龙升”也可读解为“余化隆升”。鱼化龙纹饰上端升起一团祥 云,一座殿阁若隐若现浮现于云间,两侧有仙鹤口衔红筹向阁内的宝瓶 投掷,这一吉祥纹饰为海屋添筹纹,大量应用于日常器物中,是祈祝健 康和长寿的传统纹饰。

福州的漆艺文化始于汉代,兴于南宋,盛于明清,有着丰厚的历史与 人文积淀,在漫长的历史长河中,传统的脱胎、素髹推光、印锦、皮胎、 木胎等工艺技法都在不断突破和提升,是传统非物质文化的优秀代表。

福州漆皮箱陪伴了几代人,也曾一度在国际市场上受到欢迎。20世 纪六七十年代,漆皮箱手艺人在福州皮件厂制作的皮具制品为国家出口 创汇,同时也让世界各地的人们了解到我国传统工艺的魅力,堪称民族 工艺瑰宝。如今的市场上已很少看到传统的漆皮箱了,坚持这项传统手 工艺的师傅更是少之又少,一些老的漆皮箱只能在博物馆或收藏家手里 才能看到。从传世的漆皮箱来看,保存得当的箱子虽历经百年,但皮面 依然完好无损,金漆纹饰依然熠熠生辉,不得不感叹这些“高级定制” 品工艺精湛。漆皮箱作为传统的婚嫁嫁妆,它曾见证了一对对新人幸福 甜蜜的婚姻生活,是福州髹漆工艺优秀代表作品之一,更是传统民俗文 化的重要物证。