透明类珠宝文物修复技术的研究

字号:T|T

2024-05-24 08:46 来源:文物保护与考古科学

透明类珠宝文物是文物类别中数量较为稀少的一类,但这类文物背后往往蕴含着巨大的历史、艺术、科技价值,有时在一定程度上能够反映区域贸易流通关系,其文物价值不可小觑。在宝石领域,常见透明类宝石的材料主要包括钻石、水晶、绿柱石、刚玉、黄玉、石榴石等矿物[1-2]。我国出土和发现的透明类珠宝文物多为无色或各类颜色的水晶、红宝石、海蓝宝石、蓝宝石等,其数量稀少、修复难度大。目前国内关于透明类珠宝文物的修复研究较少。不同于传统玉石类文物修复,透明类珠宝文物往往在透明度、对接的紧密度方面有着更高的要求。当前对于出土的出现断裂及残缺的珠宝类文物,其拼接修复措施往往仅是简单的手工拼接,对于粘接、修补的修复材料缺少科学的试验研究,影响了这类文物最终的修复效果,不利于日后的文物保护和研究。因此,本工作针对透明类珠宝文物修复进行研究,结合当前文物修复领域成熟的高精度修复方法和透明珠宝文物的特性,探究出一套透明类珠宝文物修复方法,并围绕这种修复方法筛选出当前珠宝、文物修复等领域具有代表性的修复材料,从对接紧密度、透明度、渗透性能等方面进行测试评估,选择出最合适的透明类珠宝文物修复材料。建立一套在试验基础上的透明类珠宝文物修复方法,筛选出相应的修复材料,对于该类文物的修复保护而言具有必要性和紧迫性。

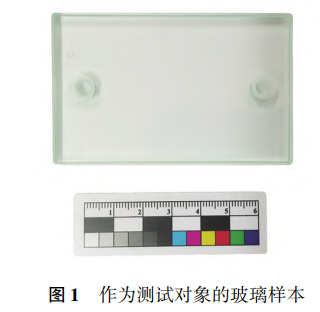

本次测试样本选择便于观察且易于操作的无色透明玻璃为测试对象。玻璃的化学成分为Na2SiO3、CaSiO3和SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,折射率范围在1.470~1.700,其特点是透明度高、能够根据需要制作出对应的形状。透明类珠宝文物主要由一系列金属元素和非金属元素与氧结合而成的化合物,或是一系列金属元素与硅酸根结合而成的化合物[3],其折射率范围大多位于1.5~1.8这个区间,且基本为隐晶质类,即直接用肉眼或借助普通10倍放大镜不能观察和分辨出单个矿物颗粒的集合体[1]。在观感上,高透明度玻璃与透明类珠宝差异较小,在宝石填充工艺领域,存在一种使用玻璃填充宝石缝隙的方法,这种方法能够进一步消除宝石裂隙,通过高透明度玻璃填充物代替宝石裂隙中的空气和少量水分,从而提高透明度。在晶体宝石与非晶体玻璃混合的情况下,使用常规的观察方法难以区分,需要借助专业的检测机构和具备相关专业知识的检测人员来进行技术鉴定和分辨[4],晶体与非晶体结构的差别对于此次试验而言影响较小。此外,玻璃也常被应用于人造宝石的制作,我国国家标准GB/T16552—2003《珠宝玉石名称》对人工宝石(artificialproducts)中人造宝石(artificialstones)的概念界定为“由人工制造且自然界无已知对应物的晶质和非晶态物质”。人造宝石只包含6个品种:人造钇铝榴石、人造钆镓榴石、人造钛酸锶、人造硼铝酸锶、塑料和玻璃[5]。对于玻璃而言,便存在使用掺杂稀土元素着色的高折射率玻璃制备水钻(仿钻石)、仿红宝石、仿蓝宝石等透明类宝石的制作方法[6]。因此使用可塑性较好,且易于试验操作和观察的高透明度玻璃材料作为样品(图1),其测试结果具有一定的代表性。

在使用玻璃样本进行模拟试验的过程中,若采用常规的玻璃切割方法,会在切割过程中造成玻璃间对接面的磨损,使玻璃切割后不能再次严密对接,无法进一步开展修复材料测试,而且切割效果也与现实中珠宝文物的破损情况差异较大。因此,本次参与测试的玻璃样本使用传统的物理手段直接进行破坏,这样能够模拟透明类珠宝文物破碎的不确定性。从中选择能够严密对接的两个碎片作为试验样本,并依此方法准备与测试修复材料数量相当的样本数。

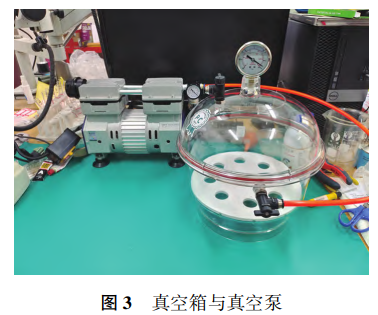

透明类珠宝文物修复极其注重各宝石碎片之间对接的紧密度和精度,通过研究当前技术成熟的修复方法后发现,瓷器的冲线修复中有一种负压修复法,这种方法多针对瓷器中极小的裂纹缝隙修复,注重对接的紧密度、贴合度,主要利用修复材料的渗透作用,但单靠胶液自然流淌,很难渗透填补完全,通过采取负压法增加胶液的流淌渗透[7]。具体操作是将器物放入真空箱或负压箱中进行填胶操作,胶液可被充分吸入冲线内[8]。此方法适用于对接极为紧密、对接缝隙极为细小的器物。此外,在宝石加工领域的宝石填充工艺中,除使用玻璃材料填充外,还使用油(有色或无色油)、有机胶、人造树脂、石蜡等填充和掩盖结构疏松的宝玉石或宝玉石表面的缝隙、孔洞,这样不仅可以使宝石内部反射降低,而且还使其光泽度、透明度以及颜色效果得以改善[9]。可以看出,对于具有晶体结构的宝石而言,在其缝隙内填充具有高透明度的有机材料并不影响观察的效果,反而在一定程度上提高了宝石的透明度。因此,高透明度有机材料存在进一步应用于宝石粘接的可能性。当前,宝石填充工艺中采用的有机填充材料通常有环氧树脂类、丙烯酸酯类、有机硅胶及其他有机胶等[10]。考虑到文物修复中的可再操作性原则,本次试验选用透明度高且具有可再操作性的有机材料。

基于负压法在文物修复的应用原理,以及有机材料在宝石填充工艺中所发挥的作用,结合透明类宝石文物的特殊性,并考虑到修复后如何进一步消除修复痕迹以满足高透明度的要求,设计如下透明类珠宝文物的修复方法,根据以下步骤进行各类修复材料的模拟试验。

1)为避免灰尘、污渍带来观察的视线阻挡以及影响各碎片之间对接的贴合程度等问题。使用酒精配合棉签、牙签,清除样本表面的粉尘、灰尘等污渍,尤其需要注重样本碎片之间对接面的清理。

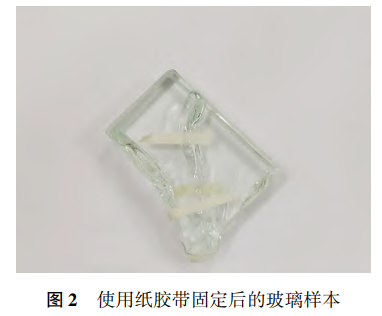

2)使用纸胶带将被粘接的两部分玻璃样本进行对齐固定(图2),防止在修复材料渗透的过程中出现碎片的位移、错位。

3)在玻璃样本对接面裂隙的2/3区域填涂适量的修复材料,预留1/3缝隙便于负压过程中将内部空气充分排出。

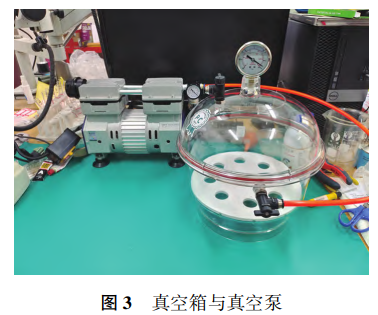

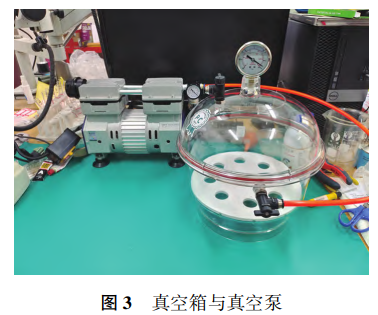

4)将玻璃样本放入真空箱中进行固定(图3),以免在抽真空过程中造成震动和填充空气时造成样本的位移,从而导致粘接面的错位,影响粘接修复效果。

5)将真空箱关闭并将空气抽出,使箱内气压达到-0.090~-0.098MPa之间并持续5~10min,由于对接样本所处环境处于负压状态,为平衡对接面裂隙内部压力,位于对接的样本碎片裂隙的内部空气将被抽出,表面的修复材料将以渗透和吸入的形式进入对接面。

6)缓慢打开真空箱进气阀,使得外部空气进入真空箱,箱内气压与外界大气压相同时,打开真空箱并取出测试样品,并将测试样品在外静置待其修复材料完全固化。之后,除去样品表面纸胶带,使用手术刀配合酒精、棉签清除样品表面修复材料残留,而后再静置一段时间。

7)使用超景深显微镜对粘接样品进行仔细观察,详细记录各类粘接材料应用于测试样品后的粘接效果。初步排除不适合应用于透明类宝石修复的修复材料,将合适的修复材料进行裂隙修补和胶痕消除测试。

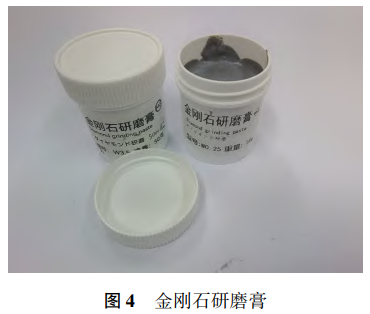

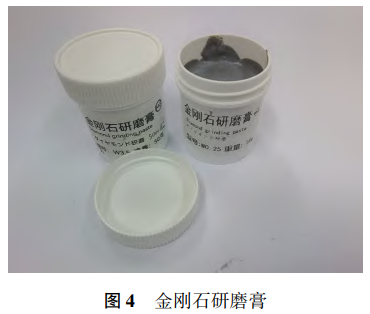

8)依次使用目数为2000、5000、10000和30000的金刚石研磨膏(图4)配合加装羊毛砂轮的打磨机,对第一轮测试中合格的测试样品的缝隙表面胶痕残留进行细致打磨、抛光。通过递增研磨膏目数的打磨、抛光方法,能够使缝隙处胶痕表面凹凸不平的状况得以改善,最终趋于平整。值得注意的是,这里的打磨、抛光集中于裂隙处胶痕部分,尽量不接触样本本体部位,其核心理念是保证在观感和触感上更加自然,适当的残留与所要达到的修复效果并不完全冲突。此方法有助于淡化裂隙修复痕迹,提高透明度,使最终修复效果更加理想。

9)综合以上模拟试验内容,根据测试结果,筛选出最为理想、合适的修复材料。

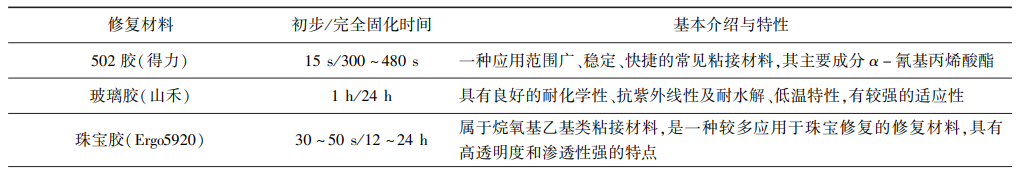

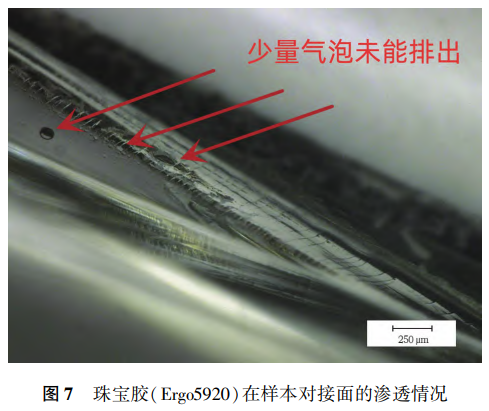

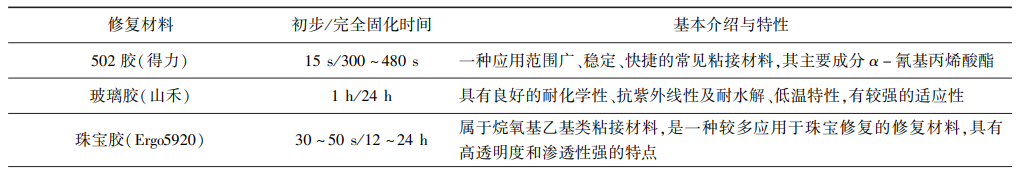

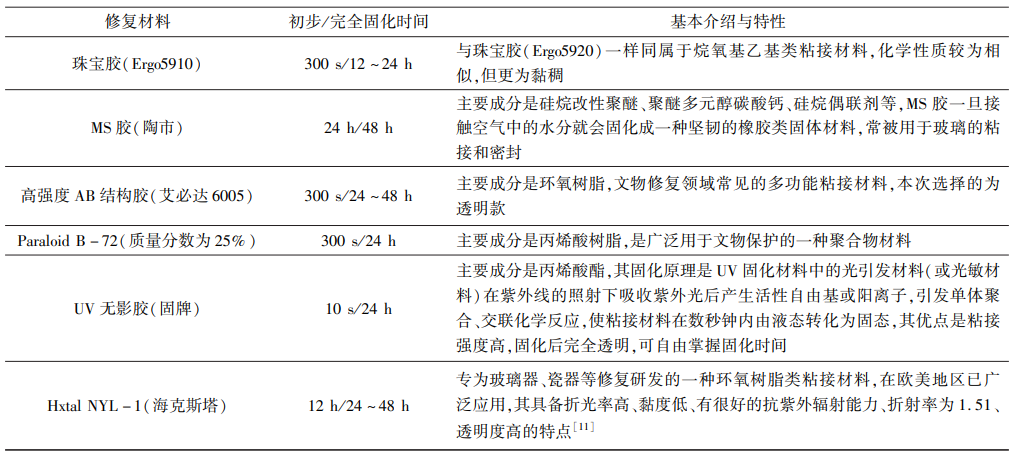

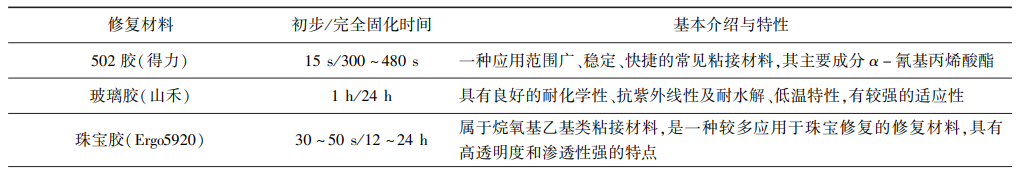

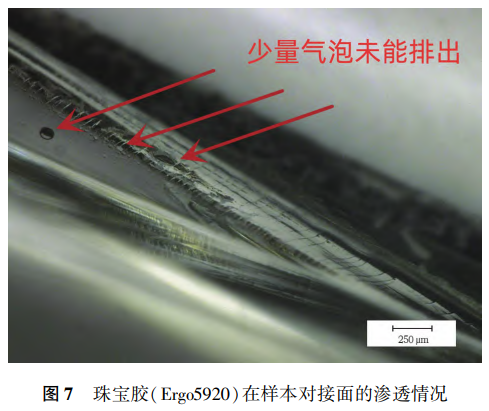

结合透明类珠宝文物特性以及较高的修复精度需求,本次参与测试的透明类珠宝文物修复材料应流动性强、渗透性好,具备较高的透明度和一定的粘接强度;结合文物修复保护的原则和实际操作情况,选择的修复材料应具有稳定的化学性质和可再操作性;此外,修复材料的凝固时间不宜过快,应给予修复者充足的操作时间。基于以上要求,筛选当下常见的粘接修复材料、珠宝修复材料、文物修复材料后,确定如下修复材料参与测试(表1)。

在坚持文物保护修复原则的基础上,根据透明类珠宝文物本身的特性,修复材料性能评估主要体现在以下几个方面。

1)对接紧密度。这一点直接影响珠宝碎片之间最终能否顺利拼合完整,对于碎片较多的透明类珠宝文物的修复尤为关键。

2)修复材料的透明度。只有修复材料透明度等于或高于破损透明珠宝的透明度,才不易察觉到修复痕迹。

3)修复材料的渗透能力。只有流动性好、渗透能力强的修复材料在负压法渗透珠宝碎片裂隙时,才能够保证修复材料充分进入碎片对接面,保证内部空气顺利排出而不会产生气泡残留,对修复效果起到至关重要的作用。

此外,本次测试评估标准还应兼顾修复材料是否便于使用、可再操作性如何、修复材料是否稳定、是否满足基本的粘接强度要求等问题。

基于设计的透明类珠宝文物修复方法,遵循试验流程,各修复材料的测试结果如下。

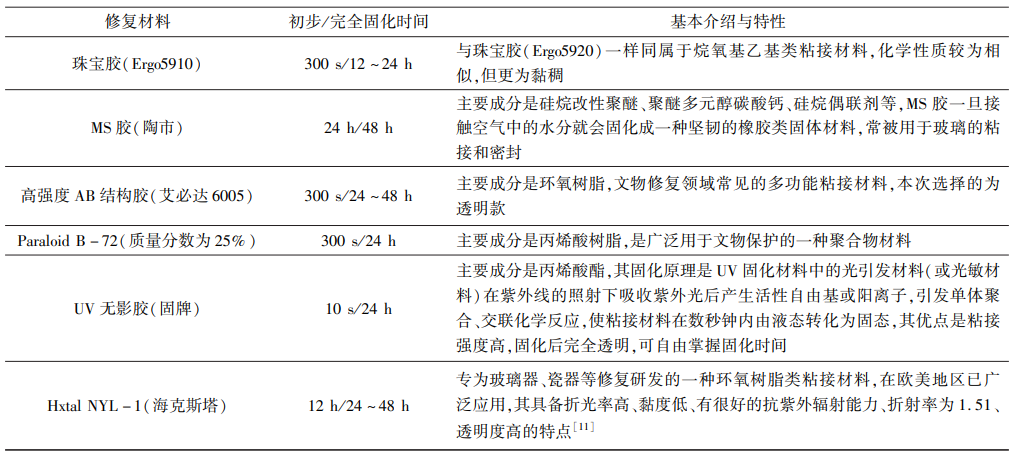

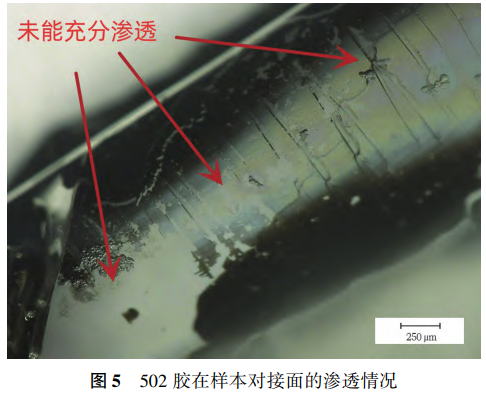

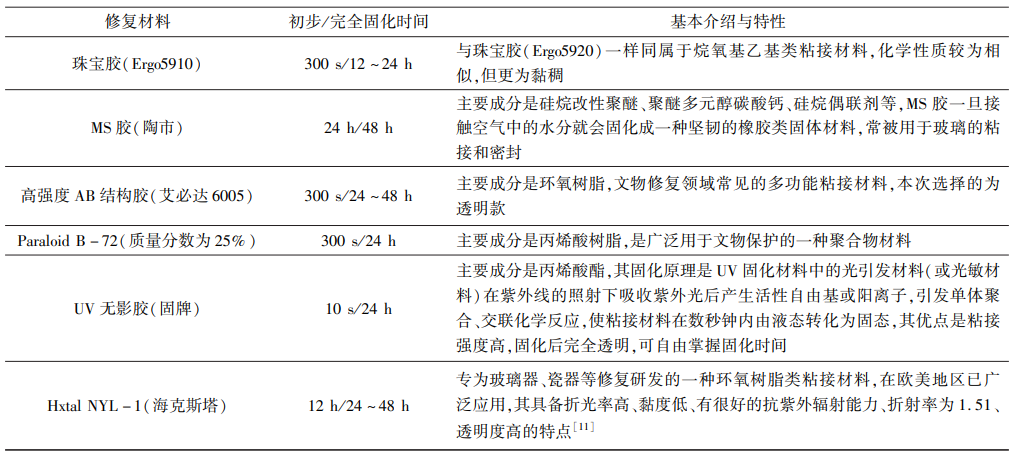

1)502胶(得力)。流动性较强,但固化时间过短(15s固化)导致在渗透过程中提早固化,无法充分渗透。通过显微镜放大100倍观察对接面可知(图5),502胶未充分渗透至粘接面内部,且充斥大量气泡。凝固后的对接面有白雾感,故不适合采用。

2)玻璃胶(山禾)。渗透性较强,操作时间充足,但在清理修复材料残留的环节中,多次发生因清理而产生开胶情况,无法满足基本的粘接强度要求。此外,凝固后的粘接面存在明显白雾,透明度较差(图6),故不适合采用。

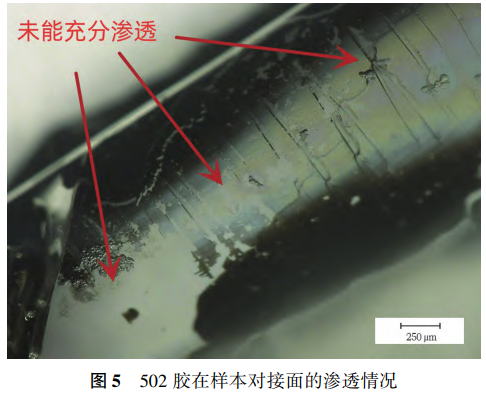

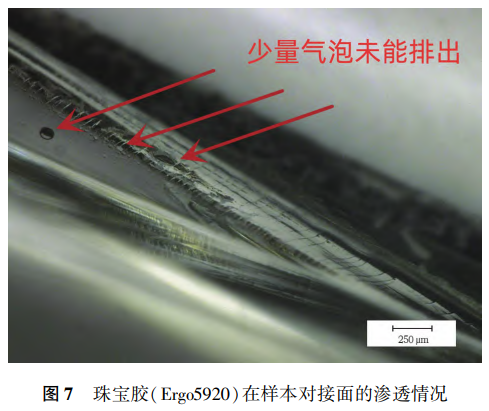

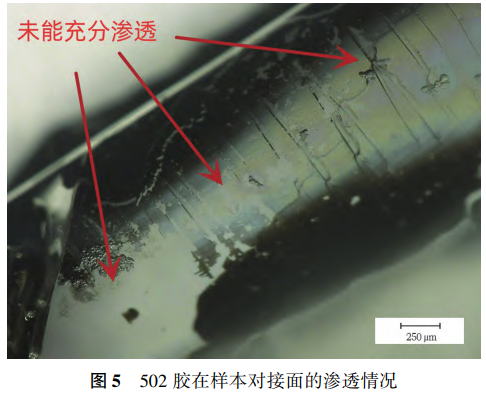

3)珠宝胶(Ergo5920)。流动性强,凝固后透明度较高,但其初步固化时间过快,导致渗透时间不足。完全固化后,使用显微镜放大100倍观察样本对接面发现(图7),其渗透效果尚可,但断裂面内部存在少量的小气泡未能在负压环境中排出。此外,在清理样本表面残留的修复材料时,由于修复材料过于坚硬,为清理工作带来不便,故不适合采用。

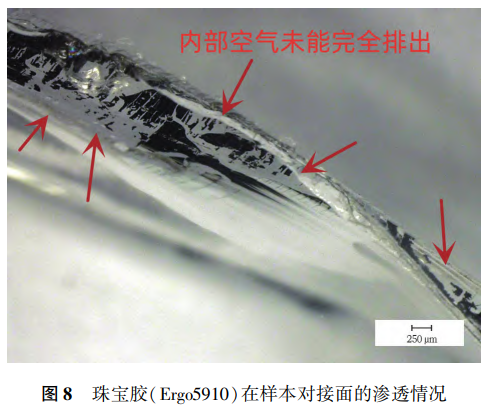

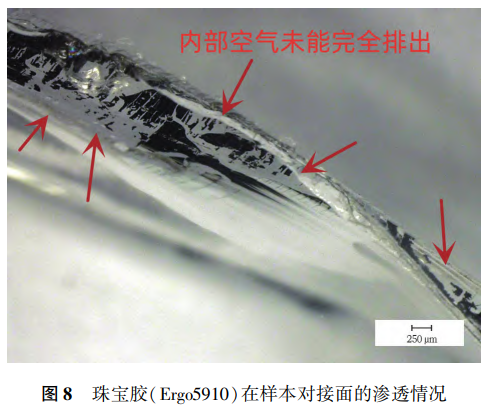

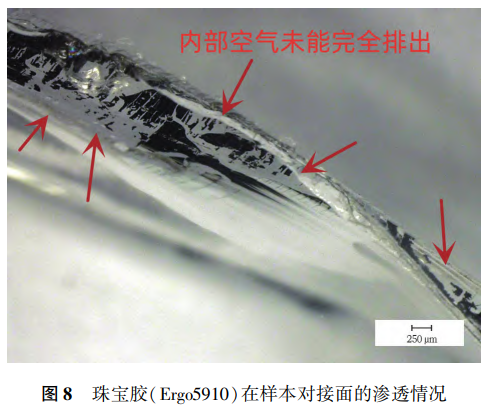

4)珠宝胶(Ergo5910)。初步固化时间为5min,可操作时间较为充足,凝固后透明度较高,仅需要很少的修复材料便能完成粘接。使用显微镜放大50倍观察样本对接面发现(图8),其内部依然存在一定量的空气,未能顺利排出,影响修复效果和文物日后的长久保存,故不适合采用。

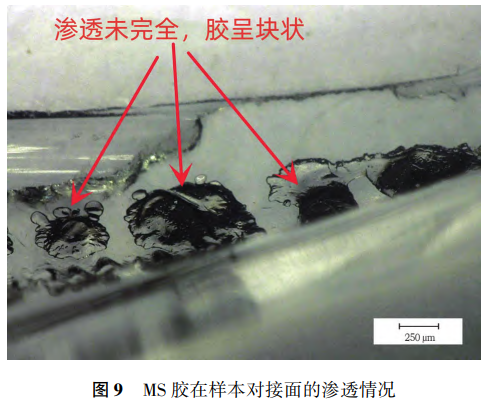

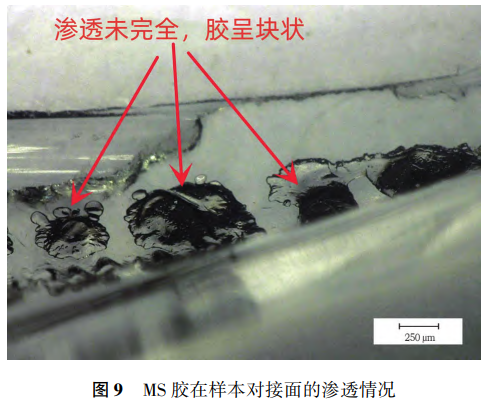

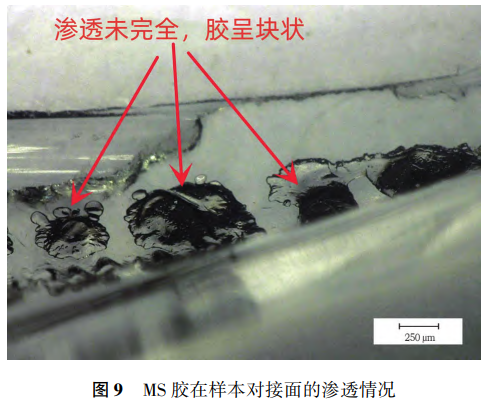

5)MS胶(陶市)。凝固后无色透明,在测试使用过程中其表现出流动性差,难以渗透的缺陷。在修复材料接触外部环境后即呈果冻状,难以操作。通过显微镜放大100倍观察样本对接面发现,修复材料的渗透状态呈现为块状(图9),且覆盖能力不足,空气未充分排出。此外,即使多次清理,其表面残留胶痕依旧难以去除,使用显微镜100倍放大观察样品表面后发现,存在大量的修复材料残留,故不适合采用。

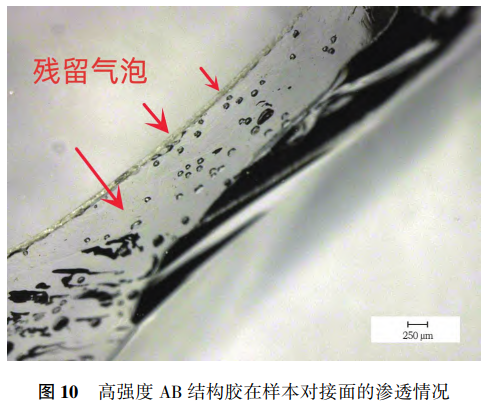

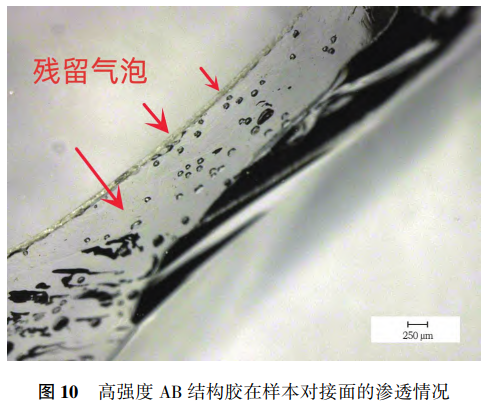

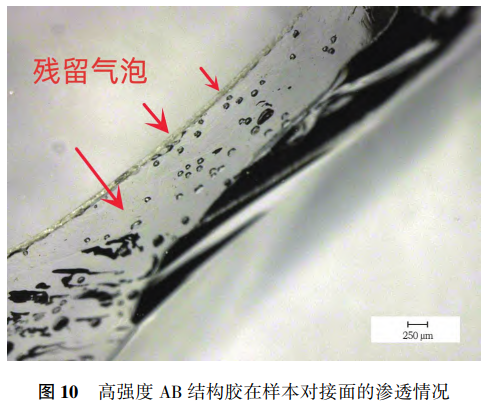

6)高强度AB结构胶(艾必达6005)。虽使用操作简单,但在实际测试中暴露出流动性较差,渗透能力较弱的问题。通过显微镜放大50倍观察样本对接面发现(图10),修复材料未能完全渗透于测试样本的对接面,对接面残留有大量小气泡,故不适合采用。

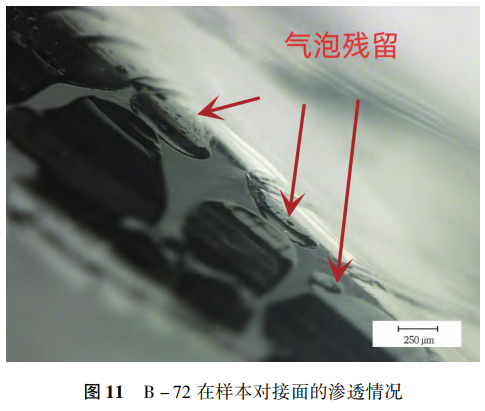

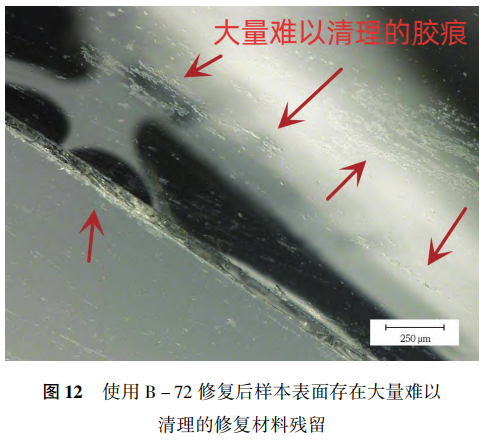

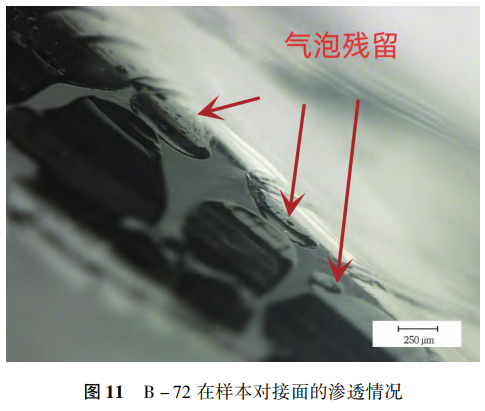

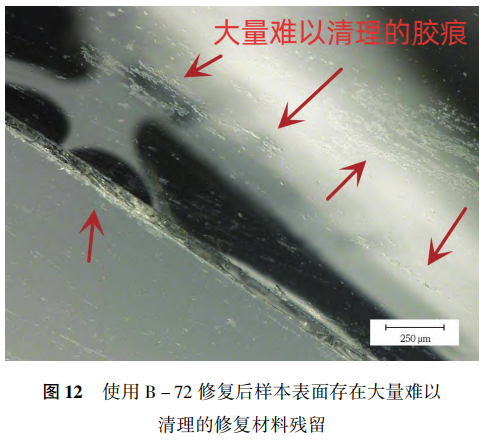

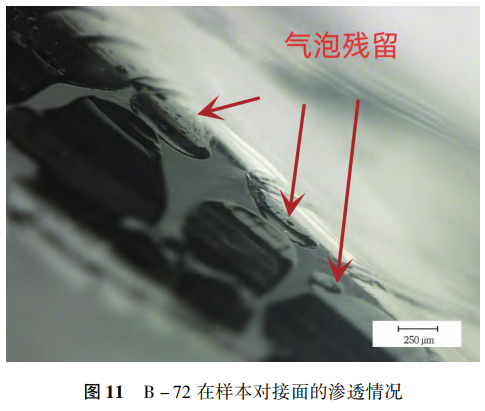

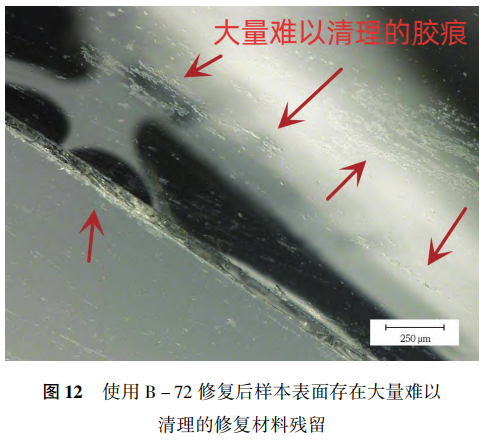

7)ParaloidB-72(质量分数为25%)。凝固后透明度较高,但渗透性较差,使用显微镜放大100倍观察样本对接面可知(图11),其未能充分渗透至对接面深处,内部空气未能充分排出,残留有大块气泡。此外,在清理样本表面修复材料残留时发现,凝固后的B-72难以清理,使用显微镜放大150倍观察后发现(图12),即使经多次清理,样本表面仍有大量细小胶痕残留,易对文物造成危害,故不适合采用。

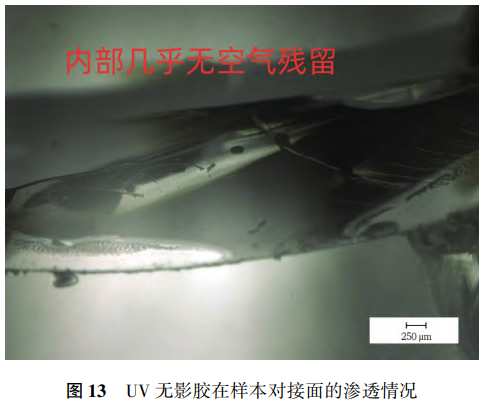

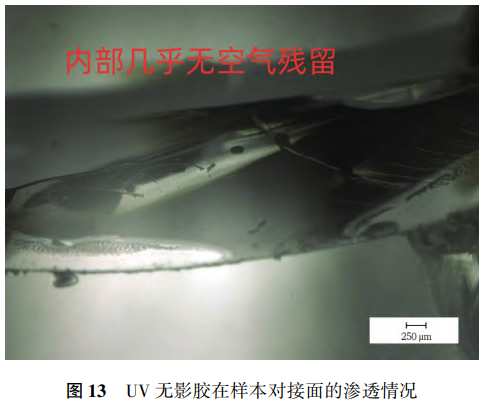

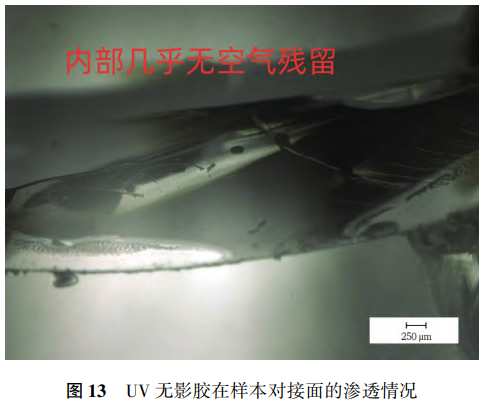

8)UV无影胶(固牌)。其流动性强,透明度较高,固化时间可根据自身需要控制。使用紫外线灯照射10s即可完成初步固化,对于修复材料的充分渗透极为有利。使用显微镜放大50倍观察样本对接面发现,其内部无明显气泡痕迹(图13),是一种较为理想的修复材料。

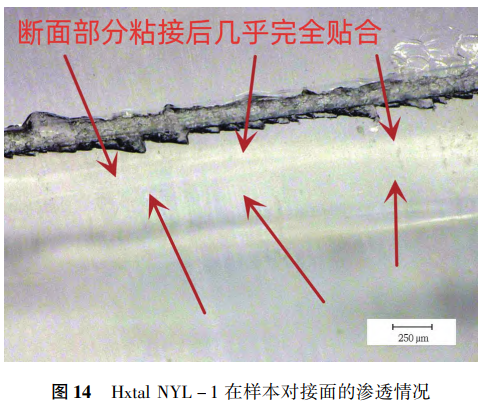

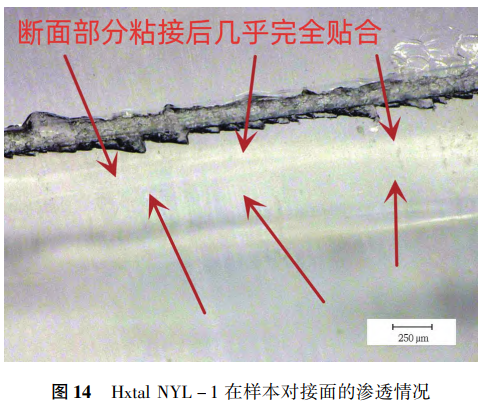

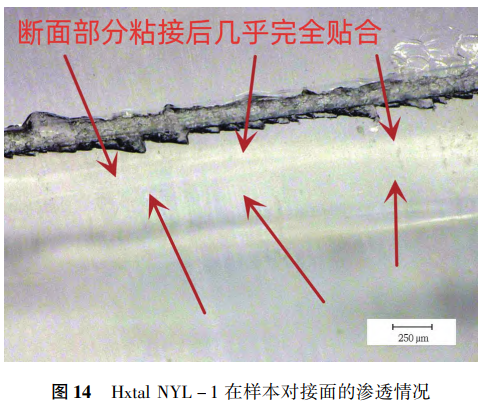

9)HxtalNYL-1(海克斯塔)。使用时需将A、B两种修复材料按质量比3∶1进行调配。实际测试中,虽然HxtalNYL-1(海克斯塔)的固化时间较长,完全固化需要48h,但其具备流动性强,透明度较高的优点。待其完全固化后,使用显微镜放大100倍观察样本对接面发现(图14),样本碎片在HxtalNYL-1(海克斯塔)的渗透凝固下几乎完美贴合,内部无可观察到的气泡残留,达到了接近无痕粘接的修复效果。

综合以上样本测试结果,502胶、玻璃胶、MS胶、高强度AB结构胶、B-72修复材料因其在对接测试中存在较多缺陷,不适合作为透明类珠宝的修复材料。珠宝胶Ergo5910和Ergo5920作为专业珠宝类粘接材料,尽管修复后的测试样本目视观察效果较好,但在显微镜观察后发现依然存在渗透不完全、裂隙内气体未能充分排出的问题,无法满足透明类珠宝文物修复的高精度标准,因此也不适用于透明类珠宝文物的修复。UV无影胶和HxtalNYL-1(海克斯塔),在渗透能力、对接强度、透明度等方面表现优异,模拟试验效果理想,因此以这两种修复材料为基础进行补缝修复测试,进一步测试修复材料的性能。

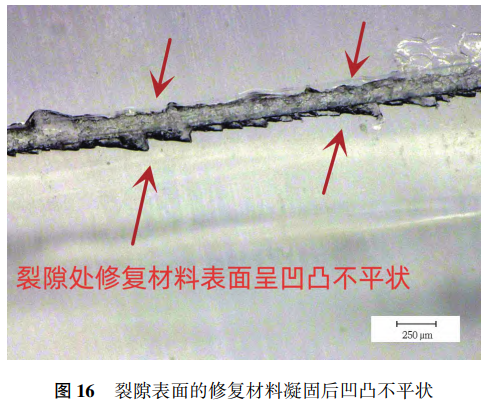

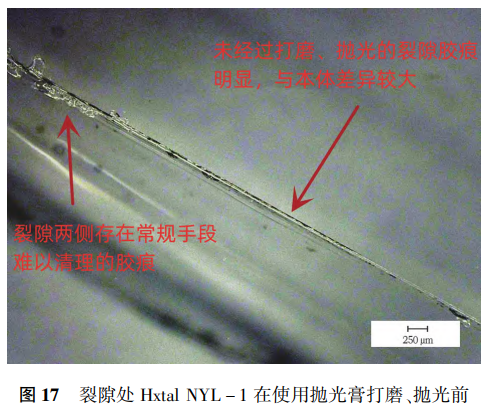

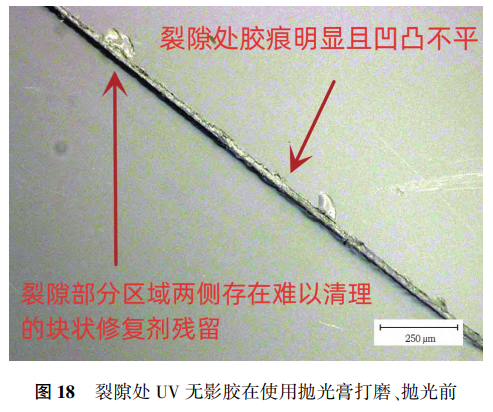

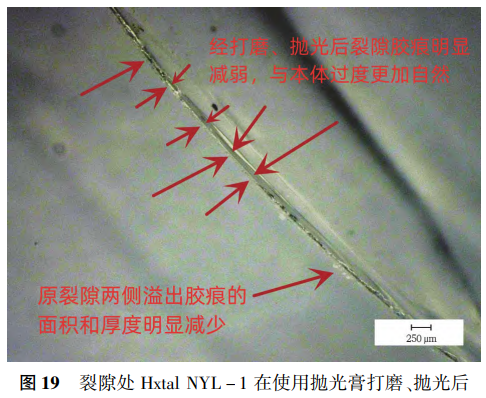

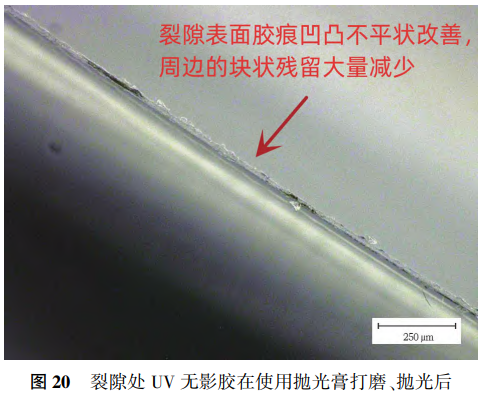

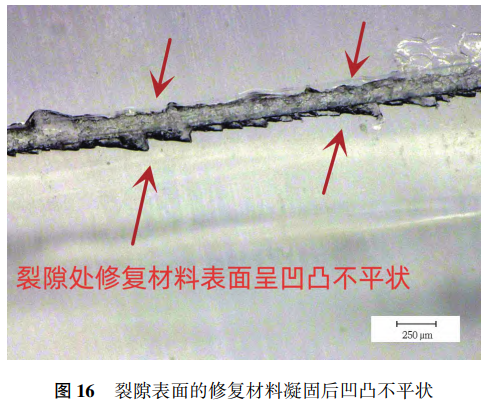

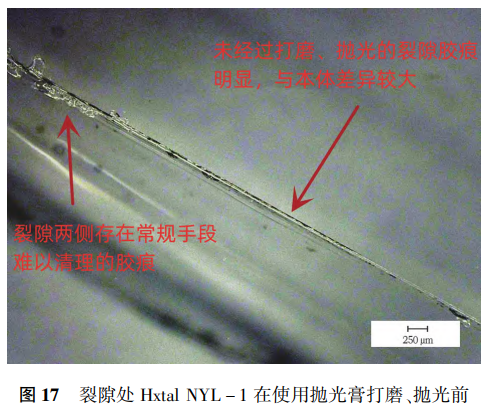

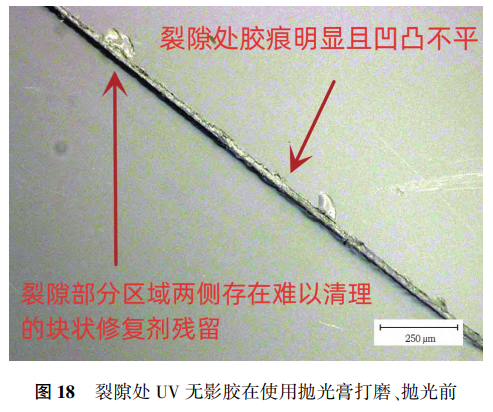

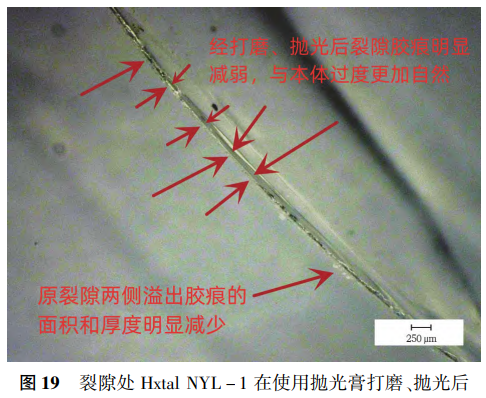

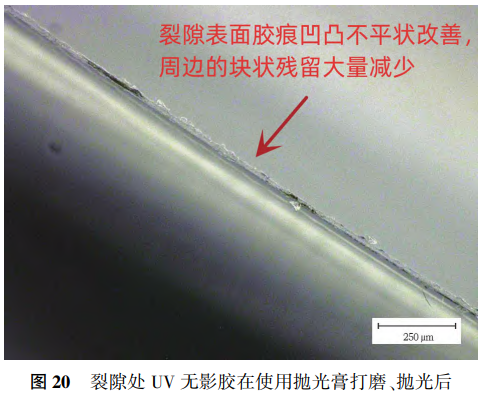

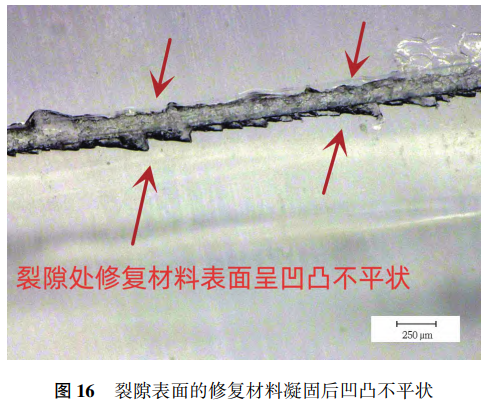

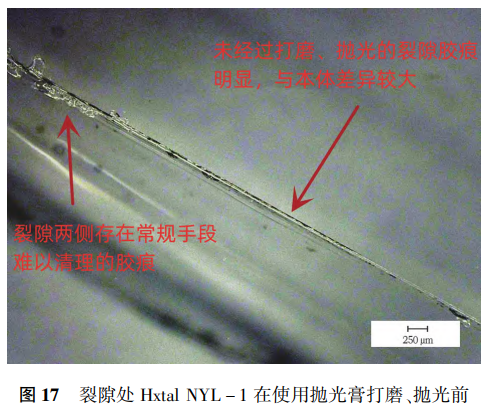

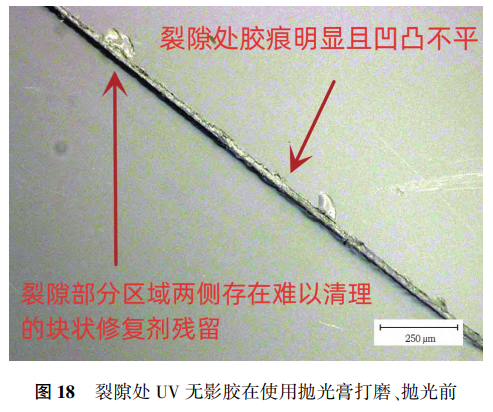

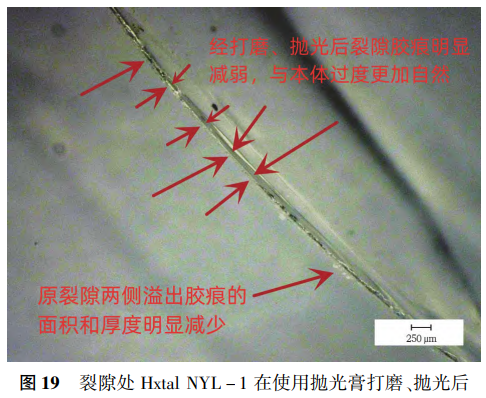

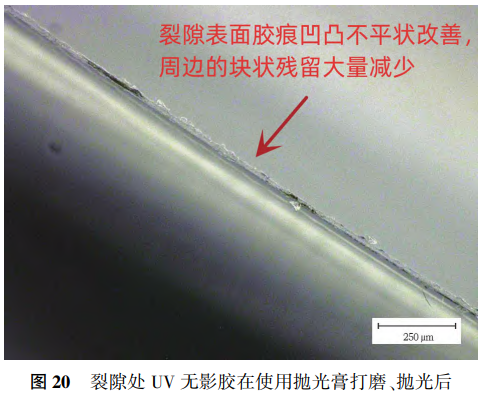

在对接测试中发现,仅对完成对接的样本表面清理后,其裂隙表面依然有一条明显的胶痕无法去除,影响修复效果(图15)。通过显微镜观察样本表面裂隙后发现(图16),之所以裂隙胶痕明显,是因为对于其表面的传统清理方式无法处理裂隙胶痕表面凹凸不平的状况。这种凹凸不平状况在自然光状态下痕迹较为明显,因此需要对裂隙表面胶痕处从小到大依次使用目数为2000、5000、10000和30000的金刚石研磨膏,配合装配羊毛砂轮的打磨机进行细致打磨、抛光,改善裂隙表面凹凸不平的状况。通过以上试验方法,对使用UV无影胶和HxtalNYL-1(海克斯塔)对接修复的测试样本表面裂隙进行修整。打磨、抛光前(图17和图18)和打磨、抛光后(图19和图20)分别使用显微镜观察后发现,这种打磨、抛光方式能够有效解决因对接后暴露于样本表面裂隙的修复材料外层凹凸不平的状况,提高了透明度,使修复材料与对接的本体过渡更加自然,整体更加美观。

在此次的修复材料对接测试和裂隙修补测试中,UV无影胶和HxtalNYL-1(海克斯塔)性能表现最为优秀。两者在使用过程中主要差异在于:UV无影胶固化时间可自由控制;HxtalNYL-1(海克斯塔)虽固化时间较长,但其渗透能力在本次测试的9种修复材料中最为出众。在样本裂隙修补测试环节两者并无明显差异。综合以上因素,虽然UV无影胶相较于HxtalNYL-1(海克斯塔)能够根据需要控制固化时间,易于使用和操作,但是在渗透性能上,HxtalNYL-1(海克斯塔)优于UV无影胶。此外,在这两种修复材料实际操作过程中发现,固化时间是否能够根据需求控制这一点的重要性并不突出,与之相对的是修复材料的渗透性尤为重要。综合以上因素,最终确定HxtalNYL-1(海克斯塔)最适合作为透明类珠宝文物粘接和裂隙修补的修复材料。

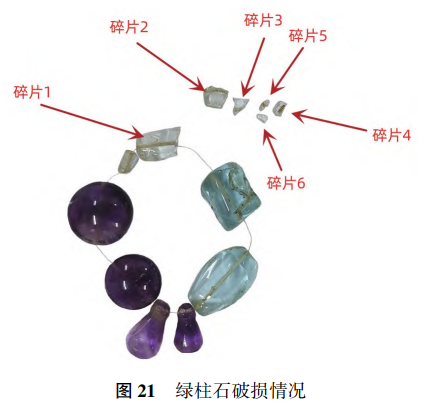

这件水晶、绿柱石串饰出土于广西合浦黄泥岗M1,年代大致在东汉早期。此串饰共有8颗宝石———4颗紫水晶、2颗海蓝宝石、2颗绿宝石,其中绿宝石出现明显的破损。文物原名定为水晶,经中国科学院上海光学精密机械研究所李青会博士使用仪器检测后发现,其多数为绿柱石的种类,故改为此定名。此件出土于合浦汉墓的文物与汉代海上丝绸之路有着紧密的联系。合浦汉墓中出土多种水晶、宝石类文物,多位学者提到合浦出土的水晶来自海上丝绸之路,是舶来品,并且当时上层阶级达官贵人的需求更刺激了对这种当地所没有的奇珍异宝的贸易———这类文物证实了合浦在海上丝绸之路的重要地位[12]。对于该件文物,中国科学院上海光学精密机械研究所对其进行科技分析后得出结论,认为广西合浦出土的绿柱石族宝石珠饰采用了钻石对钻钻孔工艺,并且是通过海上丝绸之路由南亚运往合浦的器物,这为汉代海上丝绸之路上的中外经济文化交流提供了重要实物证据[13]。因此,该件文物作为汉代海上丝绸之路的见证物,具有极高的历史、科学与艺术价值。

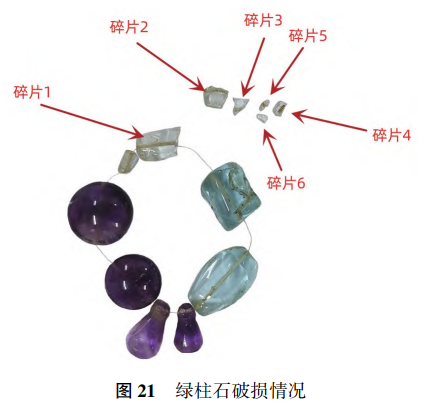

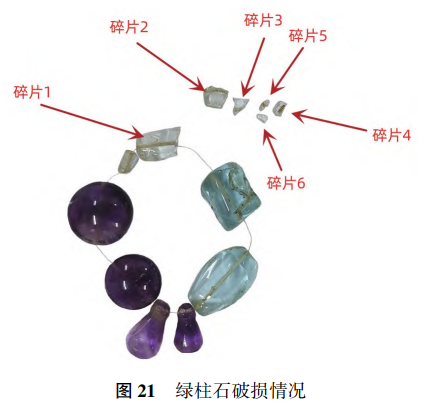

1)残缺破损。主要表现为其中一颗绿柱石破损后一分为六(图21和图22):一块为本体,其余五块为破损后的残片。即使将各个破损碎片拼接完成后,依然存在残缺的状况(图22)。残缺破损影响了绿柱石的完整性,进而使得整件文物的外观受到了极大的影响。此外,破损的各个碎片会导致这颗绿柱石的整体稳定性下降,不利于长久的保存。

2)污渍。这件串饰污渍较少,少量存在于表面以及内部穿线孔洞(图21)。这种污渍一定程度上影响到器物的透明度和光泽度,应在不损害器物的前提下适当清理。

先前修复方法和修复材料的多次测试证明,以负压法为基础设计的修复方法,配合HxtalNYL-1(海克斯塔),能够达到透明类珠宝文物在对接紧密度和透明度方面的要求,具备应用的可行性,因此将之应用于这件合浦汉墓出土的水晶、绿柱石串饰的修复中。具体修复过程如下。

1)清洗。先对绿柱石各个碎片进行必要的清理:使用酒精配合棉签、牙签等工具,细致清除各个绿柱石碎片表面和对接面的粉尘、污渍。而后,将未进行粘接的碎片放置于密闭、安全的空间。

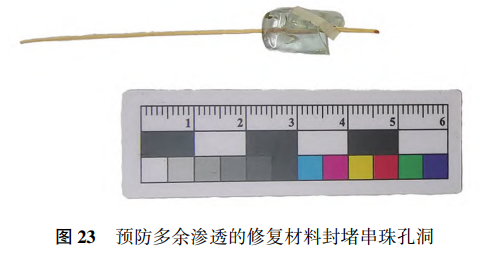

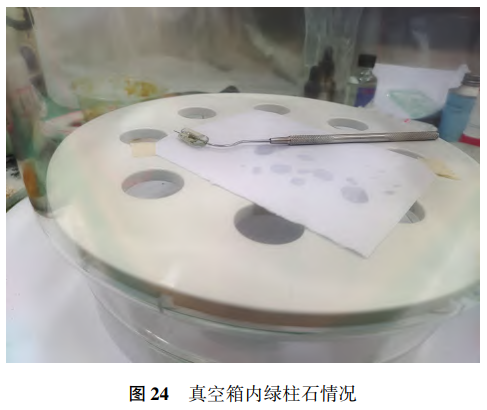

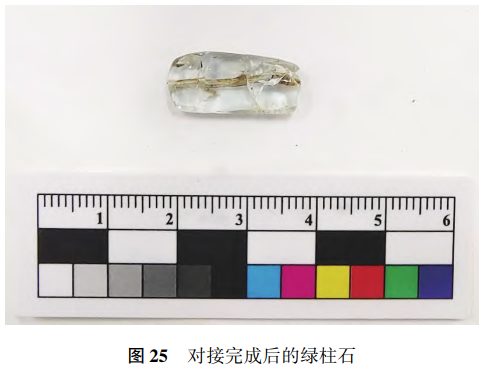

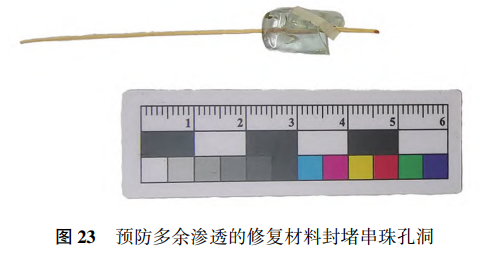

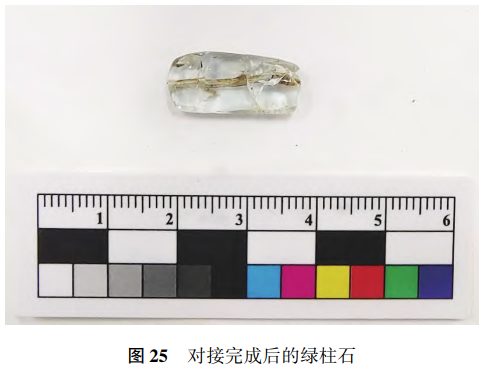

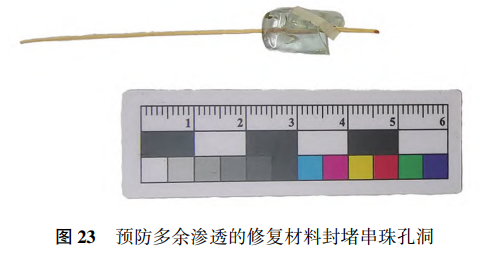

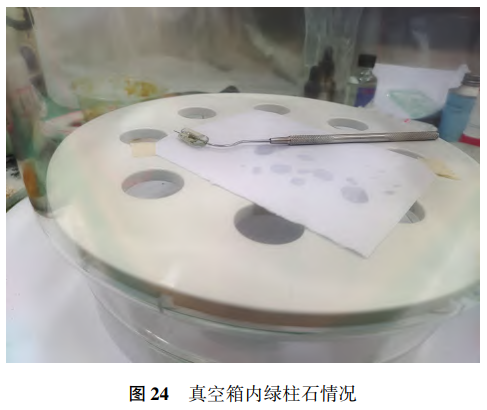

2)粘接。将能够对接的两个绿柱石碎片完全对齐后,用纸胶带固定牢靠,使用能够通过绿柱石内部孔洞的竹签或铁签,预先在其表面喷涂脱模剂并穿过串珠,以防止修复材料凝固后导致内部孔洞的封堵(图23)。待HxtalNYL-1(海克斯塔)调配好后,使用牙签蘸取修复材料涂抹至对接碎片的缝隙处,涂抹的缝隙面积大致为总缝隙面积的2/3,预留一部分缝隙便于负压过程中将空气充分排出,使修复材料进一步渗透。待粘接材料涂抹完成后,将其放入真空箱中并抽出内部空气,使箱内气压达到-0.096MPa,持续8min。这一过程中,样本对接面的空气将从裂隙中排出,表面的粘接材料将以渗透和吸入的形式进入对接面(图24)。而后,缓慢打开真空箱进气阀,待箱内气压与外界大气压相同时,打开真空箱并取出文物,将文物在外静置至修复材料完全固化。之后,除去其表面纸胶带,并使用手术刀、酒精棉签去除粘接材料残留后再静置一段时间。依照此方法将6块绿柱石碎片依次进行粘接(图25)。

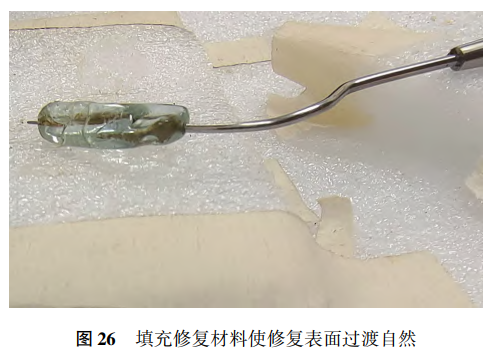

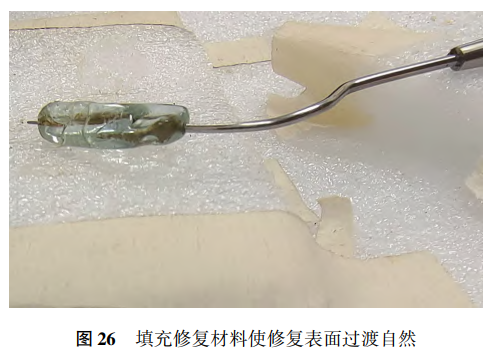

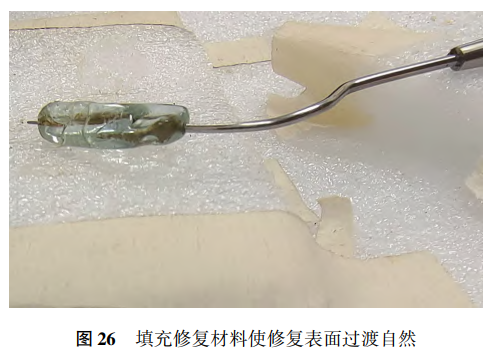

3)补全。粘接完成后,发现绿柱石一侧有一处较大的凹陷残缺。在表面的胶痕清理后,将调配好的HxtalNYL-1(海克斯塔)静置约8h,以提高其黏稠度,便于定型。在铁签表面充分喷涂脱模剂后穿过绿柱石串珠内侧孔洞,将HxtalNYL-1(海克斯塔)填入残缺处(图25)。初步凝固后,将铁签取出并补充喷涂脱模材料,以防止HxtalNYL-1(海克斯塔)将铁签与孔洞粘连。待其完全凝固后,根据绿柱石本体形状,进行适当的二次填充,达到较为自然的效果(图26)。

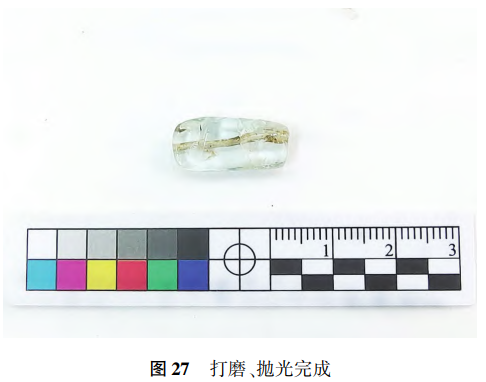

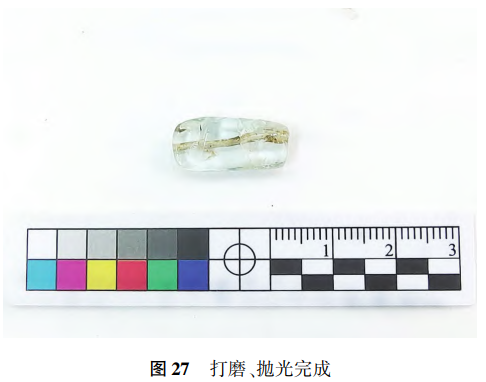

4)修整。修补完成后,将绿柱石表面的胶痕残留进行清理。随后,依次使用目数为2000、5000、10000和30000的金刚石研磨膏,配合装配羊毛砂轮的打磨机,在尽量不接触绿柱石本体部分的前提下,对绿柱石对接裂隙以及补全部分的表面进行细致的打磨、抛光,使裂隙部分的HxtalNYL-1(海克斯塔)与绿柱石本体连接的痕迹进一步减少,使补全部分与绿柱石本体过渡更加自然,表面更加光洁(图27)。

5)清理。使用酒精、蒸馏水、棉签,将绿柱石文物表面的研磨膏、胶痕残留清理干净,并按原有的方式重新串好串饰(图28)。

这件合浦汉墓出土的水晶、绿柱石串饰的修复采用了经多次测试验证的透明类珠宝文物修复方法:以HxtalNYL-1(海克斯塔)作为修复材料,并根据这件串珠本身有穿线孔的特殊情况,使用铁签配合脱模材料预先封堵珠宝的孔洞,以防止孔洞被HxtalNYL-1(海克斯塔)封堵,最终完成了这件文物的修复工作,达到了较好的修复效果。此方法满足了这件文物修复中对高透明度、高对接紧密度和修复后的统一性等方面的要求,从侧面进一步验证了这种透明类珠宝文物修复方法的可行性和科学性。

在当前缺乏针对破损的透明类珠宝文物修复方法和研究的背景下,本工作通过研究当下文物高精度修复领域中易于操作的负压法修复理念,围绕透明类珠宝文物修复中亟需解决的关键性难点,设计出一套以对接紧密度为重心的透明类珠宝文物修复方法。利用这种方法,开展测试评估多种修复材料的试验,选择出在透明度、渗透性、可操作性、稳定性等方面均表现优异的HxtalNYL-1(海克斯塔)作为相应的修复材料。在一件合浦汉墓出土的水晶、绿柱石串饰的修复中,引入这种修复方法,配合使用HxtalNYL-1(海克斯塔)修复材料,达到了预期的修复效果,证明了这一修复方法和经测试而选择的修复材料的可行性和科学性。希望本次研究能够为日后透明类珠宝文物的修复提供一定的思路和借鉴。