山西博物院文物数字化保护工作实践与思考

字号:T|T

2024-05-15 11:00 来源:中国博物馆

摘要:面临数字技术时代变革,博物馆需要调整定位、创新发展。文物数字化将先进的数字技术应用到文物保护、研究、管理、文化传播等领域,有利于保障并促进博物馆事业的高质量发展,并适应数字社会发展的要求。山西博物院近几年在文物数字化保护工作中开展了积极的实践应用与有益探索,取得了有意义的研究成果,其中的经验值得分享。

关键词:博物馆;文物;数字化;数字化保护;资源利用

在数字技术正在推动整个社会产生广泛变化的背景下,文物数字化保护的提出成为一项顺势而为、应势而动的工作。关于“文物数字化保护”的定义目前还在探讨之中,一般认为“文物数字化保护”就是“使用数字化技术将可移动文物和不可移动文物的平面与立体信息、图像与符号信息、声音与颜色信息、文字与语义信息、材料与结构信息等表示成数字量,以便于存储、展现、传播和利用,便于文物虚拟修复和再现等,便于研究与普及”。①也有比较简洁的定义:“通过文物数字化的手段,达到保护文物本体及其蕴含信息的目的”。②无论定义长短,它的实际内核无非是通过文物资源的数字化采集、管理和利用,达到保护文物本体的作用。在实际工作中,文物数字资源的采集和利用是一项看似简单,实则很难处理的过程。如何经由这一过程,使数据由无序变有序,由信息上升为知识,知识由隐性转为显性,进而可感知、可理解,是一个由很多相互联系、相互制约的元素构成的系统工程。这里涉及流程、标准、制作等元素合理与否,都和最后呈现的数字应用的社会效应紧密相关,这也是目前博物馆数字化工作的主要难点之一。本文将通过山西博物院文物数字化保护工作的实践,来尝试阐述如何做好文物的数字化资源采集与利用这一工作,为文博同行提供借鉴。

文物数字化资源来自于文物本体,它需要以数字化的手段科学、全面地记录文物的真实信息,并能在虚拟空间以生动、交互的方式呈现。这对于文物数字信息的保存、共享与开放;对于更好地利用文物数字资源,拓宽文物数字传播新方式,进而提升博物馆服务能力有着重要的意义。馆藏文物数字化保护内容(图1)一般包括:文物的数字化采集,指通过高清影像获取、三维结构光扫描、近景摄影测量等先进技术手段,对馆藏文物本体的空间信息、纹理信息等进行数字采集,并处理生成文物的三维模型和高清影像数据③;文物数字化内容制作与管理,即采集后的文物数字化资源数据的清洗、管理和存储,同时将此类数据与相应的其他多源异构信息进行关联整合,实现对馆藏文物的永久性数字化保存;文物数字资源的应用,即将文物数字资源应用于博物馆的各项业务之中,比如管理、传播、展示、研究、文创等。如果说,文物的数字化采集主要取决于技术的进步,那么,文物数字资源的应用则更多地体现了内容和技术的融合,它是决定文物数字化保护水平的关键所在,也是目前文物数字化保护发展的瓶颈之所在,值得文物数字化保护工作者们去认真地研讨。

基于采集到的文物数字资源,可通过建设应用系统提升博物馆内部管理以及对外服务的能力[1]。通常博物馆的应用管理系统包括藏品、展览、教育、文物修复等业务管理,以及辅助决策、数字资源、协同办公等行政管理两类信息系统,其中又尤以藏品管理系统最为常见。目前很多博物馆都已建有藏品管理系统,是博物馆中最为重要的基础性业务管理系统。在博物馆信息管理系统中信息的大宗是藏品的二维、三维影像等多媒体资源,以及与藏品相关的文本信息,其中三维影像数据是目前博物馆进行线上展览等工作所常用的藏品数据资源。例如,秦始皇兵马俑博物馆将一号坑陶俑的三维数据录入数据库,并借助数据库系统实现兵马俑在线上的三维立体展示,实现文物测量等功能,为文物展示、保护和修复提供技术支持[2]。苏州博物馆创建了一套公众参观云平台,同时结合展品的文字、图片、三维模型等信息构成一个网状的知识结构体系,从而将数据转化为知识,更好地实现博物馆的教育和研究功能[3]。

文物数字化采集生成的正射影像图辅助开展文物研究;展示图、线图助力文物研究,支持学术研究工作;点云数据可支持3D打印和虚拟修复,云冈石窟的第3窟和第12窟等复制品都是使用3D打印技术制作[4],其中,“行走”的云冈石窟以第12窟复制窟为切入点,讲述了说走就走的“时空旅行”,收获了良好反响。上海博物馆的董其昌数字人文项目则以数字化手段与学术文献相结合,对书画辨伪的研究提供了可视化的支撑手段,取得了良好的说服效果。

文物数字化资源是博物馆数字展示和传播的主体,数字化展示和传播主要分线上和线下两种渠道。线下数字展示除了少数专门的数字展馆外,多数以辅助实体展览为主,数字展示和传播除了同样需要处理好“人”与“物”之间的关系以外,另外还需特别处理好“内容”与“技术”之间的关系,技术是为内容服务的,但内容也同样需要以一种符合数字传播特点的技术,给予观众良好的参观体验。线上数字展则是博物馆数字展示传播的广阔天地,线上的应用拓展了博物馆的传播空间,也使传播内容有了更加多元的表达。例如,故宫博物院通过官方网站、官方微博、微信公众号、APP等桥梁,拓展其文化传播的渠道,成功地树立起了数字故宫的品牌,也产生了很好的品牌推广效应[5]。疫情期间,各地博物馆在国家文物局的组织下,纷纷推出“云观展”的博物馆线上展览及其他线上活动,拓宽了公众观展和交互的途径。

文物数字化资源除呈现与展示以外,还可以利用三维采集技术,挖掘和提取文物上更多的细节元素,进行基于文物本体的深度研究,将其运用于博物馆文创设计,使文物数字化成果在文创领域大放光彩。例如,敦煌石窟就较好地利用了所采集的数字资源,开发设计的创意衍生品——“数字敦煌”系列文创产品,体现出鲜明的敦煌特色[6];山西博物院也曾尝试着针对壁画数字化采集的同时,对壁画中的各类造型元素进行提取,将来可形成壁画文物素材库,辅助进行文物数字衍生品的研发工作,力求创作出富有山西特色的数字文创IP,从而更好地弘扬山西历史与文化,满足公众多样化的体验需求。

虽然近年来,我国文物数字化保护工作取得了大量成绩,但基于文物数字化保护工作的成果还相对薄弱,重采集轻应用的现象比较凸显。以全国博物馆整体来看,数字资源的利用形式大多数还仅仅局限于单纯的、多角度的外形观赏,以及动画似的动态演示,而缺乏深度挖掘、立体演绎文物内在的精气神和背后所衍生出的艺术人文价值的成果。

因国家政策、各博物馆自身资金情况、地方财政投入预算等不同原因,造成了开展文物数字化保护项目的情形各异,采集数量、采集技术要求、输出成果形式等也各不相同。另外,文物保护行业缺乏统一的文物数字化采集标准,各馆自行其事,形成了采集的文物数据很多为多源异构,标准化程度差,制约了文物数据的关联和知识的组织。

以不同地区、不同层级的文物收藏单位为主体推动文物数字化保护项目,造成了各单位因认识不同而产生的不同作为。其中的一个较大的问题是一些单位重采集轻利用,投入大量人力、物力进行文物信息数字化采集,采集完成的数据却往往被保存在电脑或移动硬盘里无人问津,这样的数字化除了添置了一些设备以外,远谈不上文物数字资源的利用,对博物馆自身的业务发展作用有限。

目前一些文物数字化保护项目,文物数字化资源的利用大体方向和形式有限,没能得到很好的拓展。一般的文物数字化保护项目除了文物数据采集以外,大多就是建设一些以藏品信息为主的管理系统,以宣传传播为主的信息系统以及观众导览系统等,间或有一些数字展示的软硬件系统。缺乏能够对博物馆数字化转型,或对博物馆业务起真正推动作用的创新性应用。

解决以上问题,从国家政策层面,应该加强分类指导,优化体系布局。需要统筹不同地域博物馆,整合不同层级博物馆,协调不同属性博物馆,以此促进不同类型博物馆按照各自馆的特点进行既有通用性,又有个性化的应用研发;加强政策支持,落实博物馆有关支出责任,向财力困难地区倾斜,加强预防性保护和数字化保护项目支持。同时,推进文物保护行业的标准制度建设,并鼓励建立区域性的博物馆数字化联盟,尽最大可能实现博物馆之间数据的资源共享与合理利用。从基础应用层面,博物馆应从资源管理、展览展示、教育传播以及科学研究这四个方面来应用文物数字化资源。在资源管理方面,通过相关管理系统的建立和集成,可形成文物数字化资源基础平台,更好地服务于馆内的各项业务;在展览展示方面,结合3D、全景、可视化等多媒体技术,对数字资源进行内容的加工制作,以实现数字资源产品在不同空间和场域,根据不同的展示目的进行有组织的知识性呈现;在教育传播方面,可通过馆校合作深度发掘文物知识、研发线上教育课程,同时借助多种网络传播平台向公众传播中国古代文化知识;在科学研究方面,通过数据关联、主题挖掘,以知识图谱、发现系统等形式作用于博物馆的学术研究和展示之中,让技术辅助科研成为一种博物馆学术研究的新方式。

山西博物院晋国、北朝文物数字化保护项目通过对馆藏珍贵文物进行有目的的二维和三维数据的采集,同时搭建文物数字化成果管理与展示平台(图2),结合知识图谱技术冀望借由对数据的展示和解读来引致对知识的发现,即以知识传导为目标,以数据呈现为手段,进行了“采存管用”四维一体的文物数字化保护模式的先期尝试。

山西博物院前期开展的文物数字化采集工作,产生了不少的数据,数据类型大体上包括二维、三维、多媒体视频等。为了能快速、便捷地检索图片和三维数据,山西博物院遵循开放和标准化原则,在分析了数据库软硬件技术构架的基础上,制定了拍摄、扫描、存储的相关标准要求,开发了文物数字化成果管理系统,该系统可存储历年来文物三维数字化采集的所有数据,系统根据用户权限在局域网内对所有业务人员开放,支持申请审批下载流程,同时实现和原有藏品管理系统的关联和互通,另外,系统可支撑网站端对数据的调用。系统还可以快速地对历史数据的数量及每年数据的增量进行统计,业务人员可依照分析服务制定文物数字化的工作规划,确定存储的方式、容量要求等。涉及的数字资源主要有高精度原始数据、高精度展示数据、低精度展示数据等。原始的无损文物数字化信息可以满足用户多层级的需要,也能为山西博物院开展文物保护研究和修复工作提供有效的数据依据。

文物知识图谱“是为了适应新的网络环境而产生的一种语义知识组织和服务的方法,通过把查询映射到文物语义知识库的概念上,使计算机能够理解人类的交流模式,从而更加智能地反馈给用户所需要的关于文物的基本信息和扩展信息”。[7]山西博物院基于前期采集的文物数字资源的特点和过去文物知识图谱项目的成果与经验,针对本次采集的晋国时期文物,选取了20件(套)具有代表性的重点文物,依靠知识图谱技术,进行文物知识的梳理与扩展,挖掘多种类型的数字资源所包含的价值。科学、高效地关联、组织文物的专有知识并进行有效的可视化呈现是这个项目较之前数字化保护项目有所不同的地方。项目基于文物基础信息和数字化采集成果,扩展文物关联知识和背景知识,建立了文物专题知识库和展示系统,通过时间轴、关系图谱、时空地图等形式丰富文物知识的表达和呈现文物知识的效果(图3),使人们能够跨越时间和空间的限制,欣赏和研究晋国、北朝文物,旨在以喜闻乐见的方式讲好文物故事,形成多层次多角度的展示,为文物知识的传播创造了崭新途径和方式。

数字化打通了博物馆服务公众的“最后一公里”,为其开辟了一条了解博物馆的“活化之路”,把文物资源以更容易接受的形式送到了公众的身边,给公众带来了实实在在的数字便利。在文物数字化采集成果和知识扩展工作的基础上,山西博物院通过线上线下利用多种多样的展示手段,输出文物数字化保护工作的成果。

兼顾文物的类别和质地,选取了本次数字化采集的53件(套)代表性文物,应用AR技术,以文物本体全息采集、数字移动化展示为主,细述文物的基本信息以及相关知识,以4D形式全方位展现文物的纹饰等细节,观众可以在移动端屏幕上进行720度互动体验,还能收听到语音讲解、进行虚拟拍照合影等,集图、文、形、声为一体,使观众更便捷、多途径地获取文物知识。

2020年,结合文物数字化保护项目,山西博物院输出了“壁画的平行世界——狄仁杰带你探北朝”(图4)实体数字展,数字展以无实物、场景化、重交互为特点,演绎了一场北朝社会、历史、文化和艺术的探索之旅。构建的沉浸式场景为公众提供了一个更有体验感的观展环境,通过数字、艺术、故事和交互等手法,将文物与文物背后的内涵做了更形象生动的展示与解读,在体现知识科学性的同时也兼顾了趣味性、创新性和艺术性。2022年,推出了“走向盛唐——山西北朝壁画线上数字展”(图5),用数字科技将娄睿墓壁画、九原岗墓葬壁画、水泉梁墓葬壁画等珍贵墓葬壁画内容融于一体,整合出更全面、更系统、更生动、更有趣的北朝壁画专题数字展,展览展现了数量庞大的北朝壁画珍品,深入挖掘了壁画的文物价值,通过全新的视角来解读距今1500余年前的北朝社会图景,让观众足不出户,手指轻触即可一览“线上壁画艺术圣殿”,提升观众体验感的同时,也提高了山西博物院的文物知识服务水平。

采用显微技术对壁画颜料层进行了显微观察,为各类颜料的矿物类型判定提供准确依据;采用科技保护手段进行了部分壁画本体文物的红外及紫外摄影,查找部分污染物覆盖下的画面或者隐藏信息;针对本次采集的青铜器文物,采用科技保护手段进行了个别本体文物的探伤,分析了解器物的内部结构、损坏和修复状况。2020年,山西博物院针对娄睿墓壁画、繁峙南关墓壁画进行了文物勘察,应用无损检测、色度值数据的获取、显微色彩形貌观察、扫描电镜显微形貌与成分分析等数字化科技检测方法,形成了《文物数字化保护项目——勘察报告》,报告对相关壁画类文物的保存环境、文物本体现状和病害种类、制作工艺等情况进行了分析,初步形成了勘察结论,为今后壁画类文物的预防性保护提出可行的建议。2022年,基于前期研究成果,启动了娄睿墓壁画数字修复复原与展示利用项目。在娄睿墓壁画的数字化修复过程中,技术人员通过科学的颜料分析、图形识别、历史研究、艺术研究等相互结合的方式,再现北齐壁画建造之初的本貌。其大致流程为:

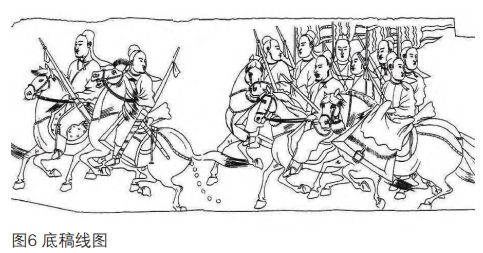

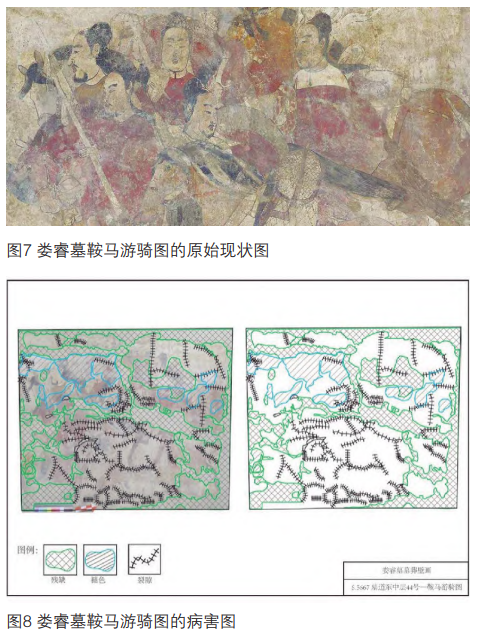

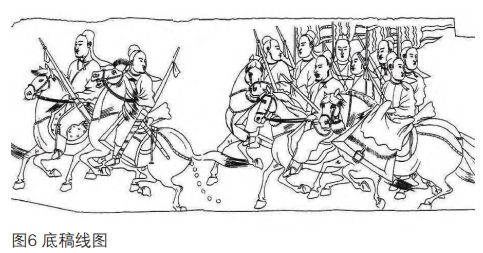

(1)壁画底线起稿(图6):获取类似粉本底稿线图。

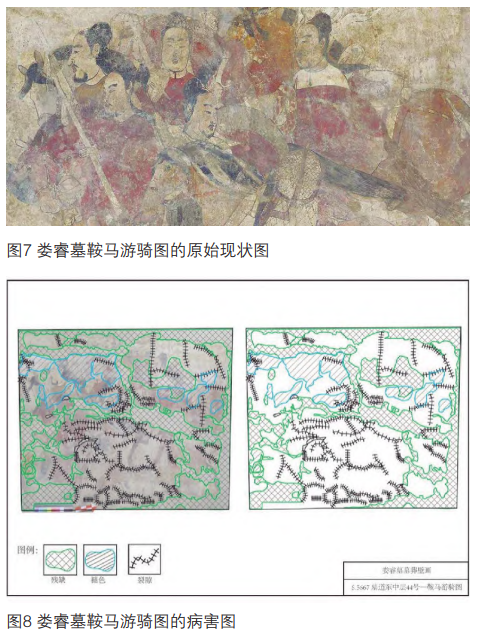

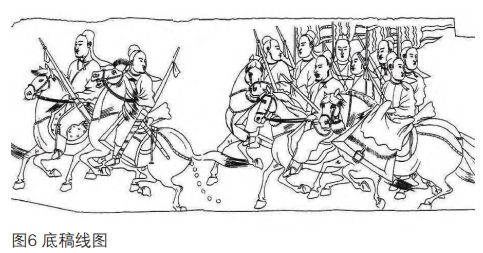

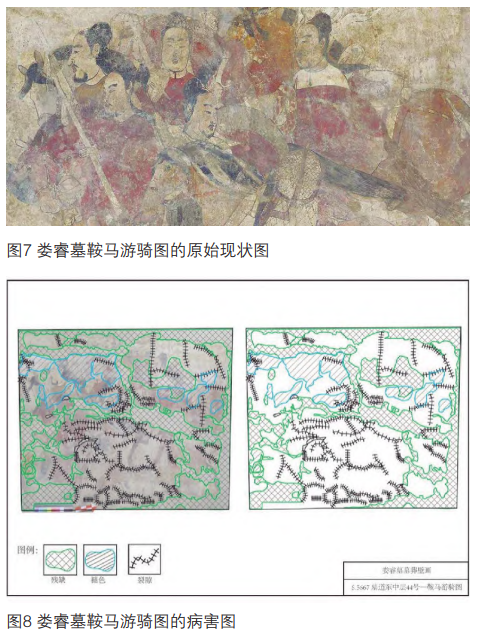

(2)壁画原始数据的整理(图7、图8):对壁画进行原位数据处理预拼接。

(3)壁画原位数据检测与分析:对壁画的颜色视觉色彩和地仗结构层进行科学检测分析(超景深显微、XRF、多光谱等)。

(4)壁画的线描数字修复:对壁画进行线性图提取,根据研究依据补全缺失部分的线图。

(5)壁画色彩数字修复(图9):根据研究和检测结果,同时依照线性图及美学规律,进行数字修复并补全缺失的图案和色彩。

最后通过数字技术和本体再现的方式,给观众一个复原的原真彩色的壁画展现,让观众可以更好地了解和体会北齐壁画之美。

壁画数字化成果数据精度高、容量大,通过多张高清图片利用多视角三维重建生成的正摄影像图分辨率达到600DPI,以山西朔州出土的北齐水泉梁墓葬壁画为例,水泉梁壁画的总数据量542GB,单张影像图分辨率达到24600×10196像素,总像素超过77亿。在数字化过程中针对水泉梁壁画进行了高精度的三维扫描,对扫描数据进行了原始点云数据的抽点、降噪、坐标配准等一系列的优化处理,生成三维模型数据,对整个壁画进行了数字化复原,在“山西北朝壁画线上数字展”中进行了3D展示,增强了观众参观体验。娄睿墓壁画数字化修复完成后,将其成果进行了活化利用,比如通过手机端增强现实技术呈现数字化复原修复后的壁画。当观众参观到壁画本体时可以拿起手机,正对本体,实现缺失和脱色部分的数字自动补全,让观众可以看到一种不同视角的展现形式。为了使娄睿墓数字修复成果更真实地展现,还采用高保真打印结合实体复制长卷形式进行壁画的复制和展示。高保真打印输出的色彩精准度高、色域宽广、还原色彩丰富。在打印表面颜料层时采用了专用耗材及专业色彩管理软件,通过色彩校正仪进行精确测量及修正的输出形式,配合艺术微喷的专用有肌理的纸张、墨水,并结合原工艺地仗层制作,最后把打印的颜料层与地仗层、支撑体完美结合到一起,以丰富的肌理效果,更好地表现娄睿墓壁画的历史沧桑感(图10)。

山西博物院在项目执行的同时,结合工作的实际和经验,初步制定了《文物数字化保护项目工作流程》(草案),工作流程主要包括项目立项、建设、验收、维保等环节的实施参考步骤、过程文档模板以及成果数据输出要求等内容,旨在为山西博物院文物数字化保护项目执行提供可参照的工作流程,从而进一步提高文物数字化数据的资源共享能力。

文物的数字化保护与利用,始于保护,重在利用。基于山西博物院近五年来文物数字化保护与利用工作的实践探索,结合国内文物数字化保护的现状,得出以下体会:一是馆藏文物数字化保护工作首先需要做好总体规划,明确博物馆数字化工作的总体目标,围绕该目标,以业务需求为驱动、应用创新为突破,合理申请利用数字化保护专项经费,分阶段有序地推进工作。二是可以运用知识图谱、人工智能等技术开展文物知识的组织与文物数字化成果的展示传播,把各种类型的文物数字信息有序有效地组织起来,形成知识关联,建设具有语义检索、个性化推荐、智能问答、数据关联、知识发现等功能的博物馆创新应用,形成具有博物馆特点的知识服务新形式。三是博物馆可建立适合自己馆藏文物的数字化工作流程(包括采集形式、安全指导、过程管理、输出数据要求等)导则,确保文物数字化采集工作的规范性和一致性,便于后期开展博物馆数字化利用工作。