周昕 | 纸质考古档案的保护修复流程初探——以辽上京遗址出土文物拓片保护为例

纸张作为传递信息的重要物质载体,为推动人类文明的发展发挥了重要作用。尽管数字化时代已经到来,但其作为记录和传播信息的物质载体仍然有着不可替代的地位。伴随现代考古学的发展,田野考古调查、勘探、发掘、室内整理产生了大量具有专业性、系统性、唯一性[1]的纸本资料(文字记录、图纸、拓片、摹本等)[2]。考古发现的纸质文物和出土文物的拓片资料等为推动考古学及其多学科合作研究发挥了积极作用,同时这些形式多样的原始资料及其蕴含的信息也构成了对国家和社会有保存价值的重要文物和历史记录,属于考古档案[3],是国家宝贵的信息资源与精神财富,具有极高的使用价值和保存价值。

不同于一般的纸质档案,拓片是使用中国传统手工纸,以传拓方式将碑帖和金石陶瓷器物上的文字、图案提取下来的纸质文献。目前学界一般认为纸墨传拓技术始于汉魏南北朝[4],历经千年传承至今。虽然历史悠久,时至今日拓片仍然是一种科学有效记录器物的方法,能够真实、清晰、完整、准确地对实物信息提取与复刻。其操作不受角度、光影、距离等外界因素局限,有着绘图和现代数码科技无法替代的优势。因此,被广泛应用于田野考古及其出土遗物的室内整理工作中。

田野考古拓片的拓印对象通常是具有研究价值的古代碑碣、造像、青铜器、陶器、砖瓦、古钱币等纹样,以及岩画等[5]。由于拓片能够直观反映物体原貌,实现细节的精准刻画,故在无法接触文物本体的情况下起到了替代作用,是撰写考古报告、推进学术研究的可靠资料,拥有很高的史学价值。对于那些因时代变迁而损坏消失或因自身条件缺陷无法再拓的器物,完整保留下来的考古拓片则是无法复制,难以再造的“孤本”档案,具有重要的文物价值。除此以外,传拓技术能够很好地保留与延续器物本身所蕴含的艺术特征,反映当时的工艺水平,是唯一具备艺术价值和典藏价值的纸质考古档案。

目前,我国大多数的田野考古出土文物拓片在完成编写考古报告素材的使命后,即被简单归类束之高阁。值得注意的是,纸质档案一旦损毁无法再生。虽然可以通过高清数字技术对纸面信息进行提取,也可以利用微喷技术开展仿真复制,但二者不具备档案特有的原始记录性,似真而实假。受使用材料以及传拓工艺等因素的局限,未经过保护修复的拓片会存在不同程度的破损、纸张变形等问题,缩短了保存年限。作为见证历史变迁的珍贵物质实体,有必要让田野考古出土文物拓片得到妥善保护。好的原件状态不仅有利于延长档案寿命,更能为推进科学研究,考古档案的规范管理,展示陈列,档案数字化起到积极作用。

田野考古出土文物拓片的保护已经迫在眉睫、刻不容缓。已有的研究为进一步推动田野考古出土文物拓片的保护修复相关研究奠定了基础[6];有的专家针对考古拓片的传拓技术进行了深入的讨论[7]。随着保护理念的不断发展,有些研究在强调拓片的价值与保护意义的同时,对保护与开发利用提出了设想[8]。

综上,就研究视角而言,现有研究主要是从制作工艺与保护理念两个角度出发,而对于考古拓片的保护修复技术并未有涉及;就研究方法而言,目前研究集中在现状描述、理论探讨以及概念梳理,而缺少对考古出土文物拓片的修复实践。因此,本文尝试从科学保护修复视角,以辽上京遗址出土的文物拓片为研究对象,分析考古出土文物拓片的主要病害类型与受损机理。本着最小干预、可逆性、通用性与实操性的理念,参考国外保护装裱经验,严格遵守并执行我国档案文献的相关修复标准,详述适用于考古出土文物拓片的修复与保护装裱技术步骤和操作要点。提出考古出土文物拓片的保护修复要在整体观下辨证论治,降低修复技术难度,走优化、简化之路,提高保护工艺的可操作性,让更多的田野考古出土的文物拓片得到更好的保护。本次保护修复有田野考古出土的柱础石、瓦当、滴水、钱币等127幅文物拓片。

传拓是一项技术性很强的工作,操作时极易出现拓片撕裂、破损,尤其是拓印大尺寸器物。这时就需要对拓片进行修复补全。与传统书画装裱和古籍修复技术不同,为了更好地保护拓片的真实性与艺术性,修补时要对字口与纹饰凹凸感予以保留。而目前掌握这项技术的人员十分有限。

文物拓片在制作的过程中,纸张受到捶击发生变形,同时表面还覆盖有大量墨迹,并不适合单片保存,需要进行保护性装裱。册页和整装(整体托裱装为卷轴)是目前最常见的两种拓片装裱形式[9]。而二者在功能上起到便于展示,增加作品视觉美感作用,并非现代意义上科学的档案保护。此外,传统的装裱工艺工序复杂、操作难度大,只能由专业人士操作。对于那些年代晚,纸张状态好,存量大的单片,有些机构还会采取折叠保存的办法。虽然操作更省时省力,但就纸质档案的保护其实并无益处。长期叠压不仅容易使纸张变型,也为日常维护、调阅研究带来了诸多不便。

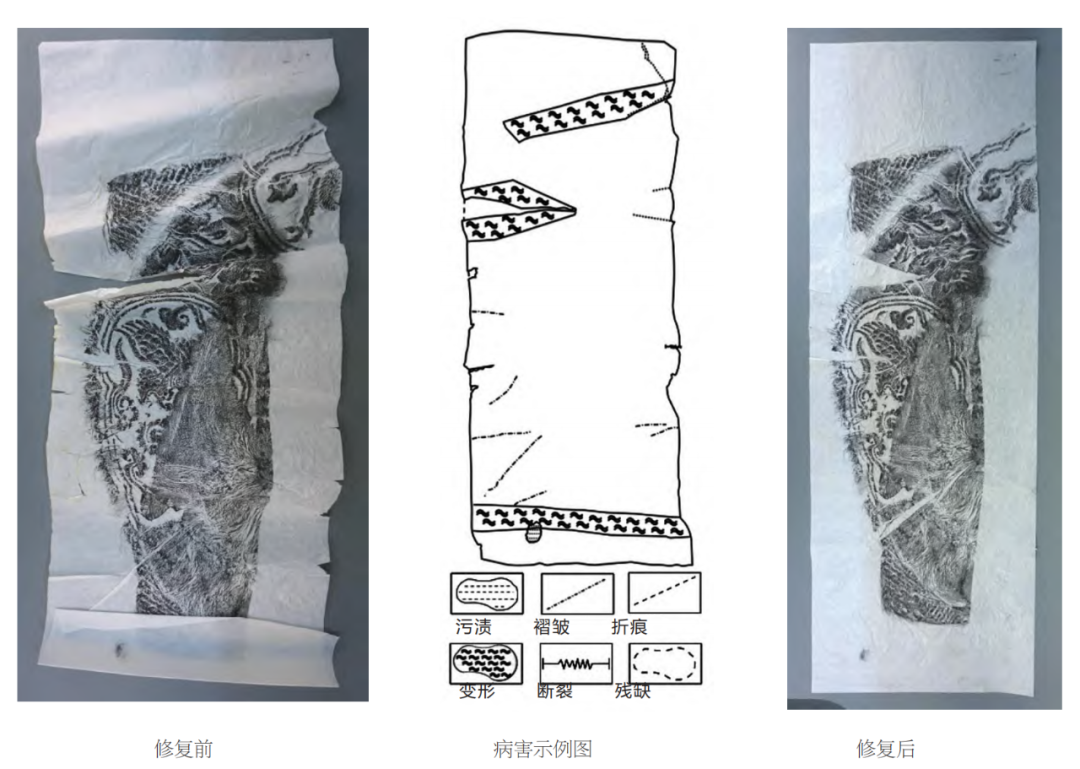

受传统手工纸材质特性影响,文物拓片属于脆弱且难保存的一类纸质档案。笔者接触到辽上京遗址考古发掘出土的大量文物拓片,参考《纸质档案抢救与修复规范》(DA/T 64.1-2017)与《明清纸质档案病害分类与图示》(DA/T 61—2017),结合田野考古出土的文物拓片普遍年代近,破损等级轻的特点,归纳出常见的病害类型:污渍、皱褶、折痕、变形、断裂、残缺[10]。(图一)

图一 田野考古出土文物考古拓片

通常来讲,纸质文物拓片的病害产生与使用材料、制作工艺、保存环境和人为因素都有密切联系。具体到文物拓片,污渍多是在传拓过程中因人为操作不当遗留下的墨迹、水渍,以及使用过程中人员触摸产生的痕迹。

尘垢也是导致纸张出现脏污最普遍和最主要的原因之一。大气颗粒干沉降本是地球空气净化的一种过程,但如果大量颗粒物[11]长期沉积在纸张表面就会留下痕迹。这种物质所含的化学成分极为复杂[12],还携带细菌、霉菌和病毒等微生物体[13],可对纸张造成化学与物理性的伤害。在颗粒物长期而持续的过程中,会加速纸张的水解、书写材料褪色和洇散[14]等一系列问题。由于大气颗粒物分布分散,且成不规则形状,在日常翻阅和搬运过程中产生的摩擦,会使纸面起毛、字迹变浅,严重时甚至会造成信息丢失。灰尘还具有较强的吸湿性,吸收空气和纸张的水分后,会导致纸张粘连。最后,携带有害微生物体的大气颗粒物在以纸张为养料的同时,会释放大量的有机酸,进一步加速纸张的水解和老化。因此,在保护拓片的过程中要尽量将污渍带来的不利影响降至最低。

纸张绵软的特点使其特别容易受到外力影响发生形变,也给纸质档案保护工作带来了难度。传拓时,打纸、上墨工序的大力锤击,产生的不规则的纹理;保存中,挤压、折叠的长时间外力负荷,形成无法自行恢复的形变,都是最常见于文物拓片的问题。此外,由于纸张具有较强的吸湿性[15],对环境温湿度变化极为敏感。伴随空气中的湿度变化而发生吸湿和脱湿过程,也是引发形变的原因之一。

外力作用与环境因素,打乱了纤维素分子间原有规律的氢键排布,在新的位置形成氢键并固定下来,发生塑性形变。长期处于变形状态,纸张机械强度会逐渐降低,变硬,发脆,严重时甚至会发生断裂。这种不规则的外形扰动,还会影响书写材料在基材表面的牢固程度。因此,在纸质档案的保护修复中有必要对载体变形进行人为干预。值得注意的是,塑性形变的时间越久,纤维老化越严重,恢复难度也就越大[16]。所以,对于文物拓片的人为干预宜早不宜迟。必须明确的是拓片矫形是基于延长拓片寿命所做的保护工作,而非美化处理。

田野考古出土的文物拓片的断裂、残缺多是由于操作人员技术不熟练或经验不足、操作失误以及保存中长期挤压所致。

为防止破损面积进一步扩大,保护纸质档案的完整性、艺术性,要对断裂及破损部位及时进行修复。

考古出土的文物拓片虽有特殊的艺术价值,但更多是作为纸质档案发挥价值。开展工作时应以档案文献的标准为主,以《纸质档案抢救与修复规范》的相关内容为指导。

文物拓片是未经装裱和托裱过的单张拓片。在对其进行保护处理时要尽量保留字口和纹饰凹凸感,保持档案原貌。对于断裂、残缺处的修补加固使用符合要求的粘合材料。装裱要符合最小干预,起到保护拓片,延长档案寿命,便于科学管理的作用。

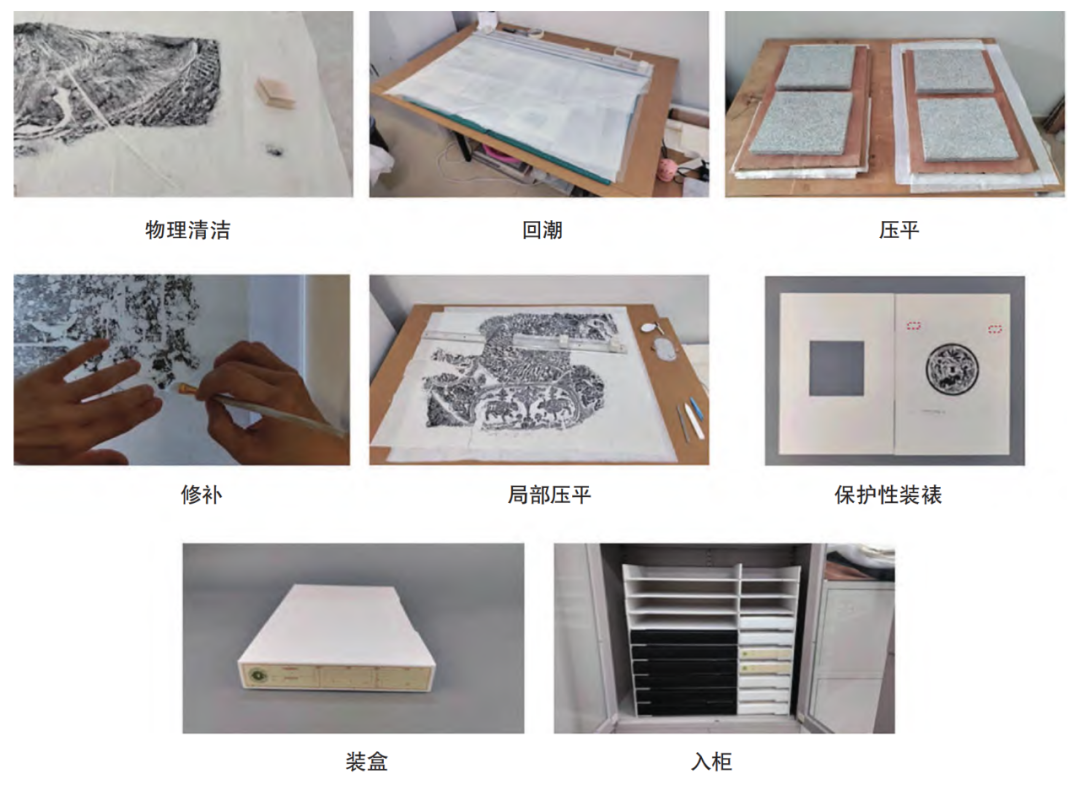

清洁—回潮—压平—修补—局部压平—保护性装裱—装盒入库。(图二)

图二 保护流程工序示意图

清洁是保护修复工作的第一步,也是极为重要的开始。通过对基材适当力度的物理性摩擦,起到减轻和去除脏污痕迹,防止有害物质对拓片破坏和腐蚀。工作时需先用软刷对拓片正反面进行除尘;再使用乳胶块(SBR丁苯乳胶)以点蘸手法对纸面进行轻微摩擦;最后用吸尘器对纸面进行再次除尘。

塑性形变是长时间受到过大外力负荷而无法恢复的一种形变。提升纤维微环境的相对湿度,增加纤维含水量,一定程度上可以提高变形回弹率,有恢复形变的效果[17]。故拓片的形变问题可以通过回潮得到缓解与改善。

结合传统手工纸质地柔软、吸水性强,以及拓片浓墨与凹凸纹理的特点,本次案例中使用了间接给水的回潮方法,即喷湿吸水纸,将其覆于拓片表面,上木板压平。

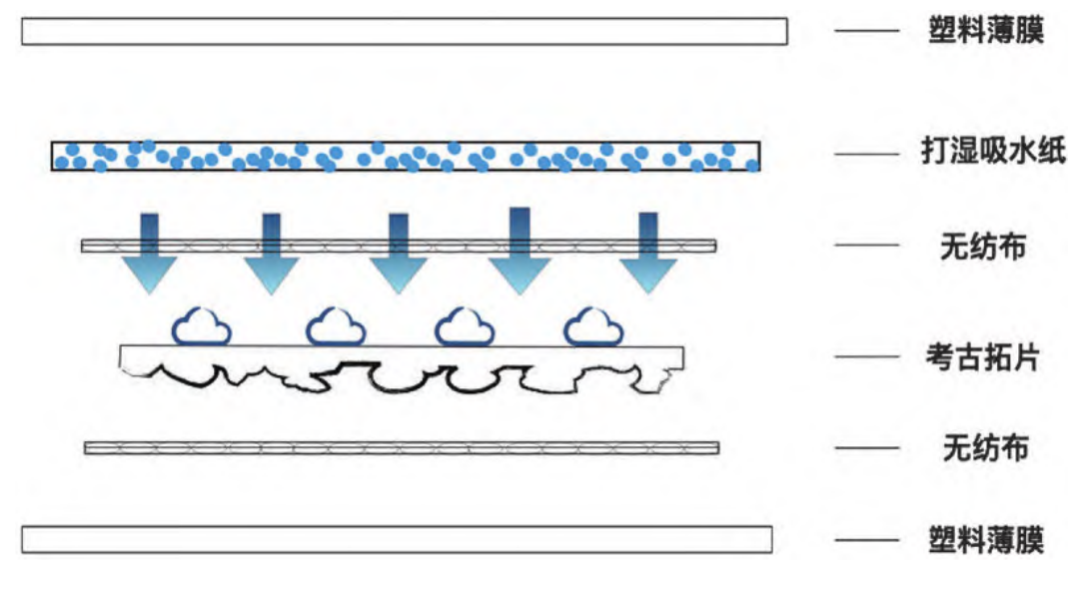

先将拓片两面分别覆盖无纺布,画心朝下静置于台面;打湿的吸水纸覆盖在上方的无纺布表面,最后再覆一层塑料薄膜,静置约15~20分钟。

无纺布要能够完全的覆盖住拓片,回潮时拓片需朝下放置。吸水纸要喷湿到不滴水状态,保证纸张吸水气而非直接与水滴接触。(图三)

压平是对纸张重新塑形的重要过程。利用此时纤维松弛易伸展好塑形的优势,通过人力对褶皱的局部驱赶以及大理石对整体的矫形,在缓慢降低环境湿度的过程中,“取回”纸张纤维所吸收的多余水气,同时形成新的次价键,待与外界环境的相对湿度平衡后,使纸面保持在人力赶褶和重物轻压后的稳定状态,抵消之前存在的不良变形。

将微潮的拓片正面朝上放置在工作台,用折纸骨对除拓片凹凸痕迹外的褶皱、折痕进行按压驱赶。赶褶完成后再将拓片上下依次附上垫无纺布,打湿的吸水纸、卡纸,平铺于两块木板间,用适当重量的大理石块进行压平。

赶褶、压平要在纸张潮湿状态下进行。操作时一要控制时间的把握,防止水分蒸发纸张干燥;二要小心操作,避免大力度按压造成纸张破损。

为防止破损面积进一步增大,保证拓片的完整性,要对有破损的拓片进行修补。考古拓片的破损主要有撕裂与残缺两种。

贴条补裂用到了日本典具纸。根据“伤口的大小”先将典具纸裁剪成宽约0.5厘米左右的长条,将其嵌入缝隙,从两侧分别涂刷4%浓度的Tylose MHP 300(羟乙基甲基纤维素)溶液,用折纸骨适当按压修复处,密实胶层。

补纸使用了与拓片同期购置的剩余宣纸。先用铅笔在拓图纸上先描绘出残缺形状,再将生宣纸放于拓图纸下方,针锥沿描绘形状扎孔,撕下,用Tylose溶液粘合在破损处。

为防止粘胶处水分蒸发局部出现水渍与褶皱,趁修补处仍处于相对湿度较高的状态时,利用铅块重量对粘合位置适当施加外力负荷,让纸张保持在被重物轻压下的平整形态。在施胶处铺一块无纺布,上方依次盖吸水纸及卡纸,并用小型的铅块压住,直至纸面完全干燥。

田野考古出土的文物拓片的装裱应起到保护拓片纹理凹凸感,加固和稳定纸张,减少外部因素对拓片损害。

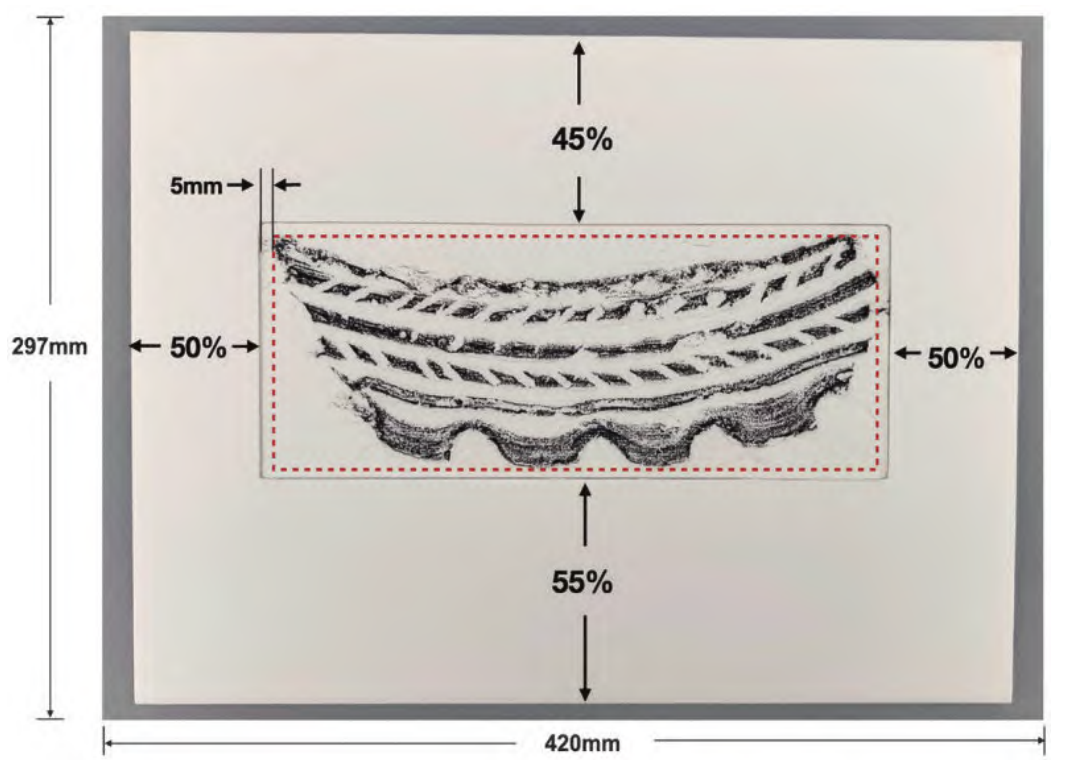

窗口尺寸要在拓片图案大小的基础上下左右分别外扩5毫米;破窗位置比例即上下边45%:55%,左右边50%:50%。

为了对田野考古出土的文物拓片进行更好的保存与科学的管理,装裱完成后需将拓片放入专门的装具中。根据遗址发掘的年份、区域、器物类型、装裱尺寸依次排序入库。

此次辽上京遗址考古发掘的文物拓片收纳装具包括PP材质的双层档案盒、定制木架与以及档案资料室中最常见的铁质文件柜和工程图纸收纳柜。档案盒分为A4、A3两种大小,每盒平均可收纳10~11幅拓片。拓片入盒后,填写档案标签,放入支架内。这样存放在有效支撑保护的同时,合理增大了收纳空间,方便随时调取、查阅。异型与特大型拓片则收入工程资料图纸柜中进行保存。

田野考古出土的文物拓片的保护工作讲究耐心、细致和责任。不科学的保护方式,不合理的修复方法,不严谨的工作态度都是影响文物拓片寿命的重要因素。针对这次辽上京遗址考古发掘出土的文物拓片的保护修复实践,笔者简要谈谈工作中遇到的问题与思考。

保护修复者在工作时不能以拓片个体为单位工作,要有整体观大局观的工作意识。不能根据个体拓片尺寸随意装裱。要做好整体规划,合理规划空间布局,考虑档案安全以及功能的合理性。

田野考古发掘出土的文物拓片以档案文献的形式服务大众。结合市场上常见的档案收纳柜的尺寸,以及辽上京遗址出土的文物拓片画心的不同大小,将装裱尺寸范围定为:A5~A0;其中,A5~A3的数量最多,装裱完成后放入PP材质的文件盒中,在盒外侧统一备注档案盒编号、名称及拓片内容以便后期的快速查找调阅。根据年代、区域、器物类型、纹饰分别将档案盒放入定制的木架中。木架起到防止重量叠压,优化利用存储空间的作用。A2及以上的特大型拓片则收入图文柜中进行保存。

田野考古出土的文物拓片的保护修复工作在遵守相关标准规范的同时,还要积极运用现代科技,降低修复技术难度,走优化、细化、简化保护流程,提升工作的实操性,才能让更多的纸质资料得到合理的保护。

对于纸质档案的回潮,东西方目前最常用的做法包括:喷潮、闷润[18]、水性凝胶[19]、超声波雾化和戈尔特斯(Gore-Tex)[20]。喷潮易使纸张变形,出现水渍;闷润法缺少对纸张本体的保护,对操作者的技术要求高,一旦操作不当容易撕裂纸张,破坏拓片的完整性。西方常用的几种回潮材料虽然操作安全简便,但材料成本普遍偏高。本次对考古出土的文物拓片的回潮将戈尔特斯材料的结构与我国传统技术相结合。将平滑耐撕扯的无纺布材料放在吸水纸与拓片之间作为媒介,均匀渗透水气的同时,也能有效保护拓片本体,大大简化了回潮的操作难度。

托芯,是目前最常用的拓片保护加固的方法,即在画芯的背面托裱一层纸。无论是湿托还是搭托对操作者的技术水平都有着极高的要求;且湿托容易使纸张变形,搭托则存在空壳风险。本着最小的干预的操作理念,这次对文物拓片的加固未沿用传统方式,而借鉴了西方的保护性装裱。借助卡纸的厚度、硬度优势,对拓片进行更为有效的保护。面卡从正面搭建起一个2毫米的保护空间,有效保护拓片的凹凸感,避免收纳时纸张间的相互摩擦。背卡起到承托固定拓片的作用,并用无酸胶带将拓片固定在背卡上。与传统单一加固的目的相比,对于田野考古出土的文物拓片的保护,西式的保护装裱更具优势。首先,这种形式满足了现代对于档案文献保护最小干预,操作可逆以及材料安全的要求。其次,该装裱形式实现了对拓片的多面保护。更重要的是,技术难度低、更容易操作。

纸质档案的保护工作任重而道远。既要坚守使命认真完成工作,又要锐意进取不断推进创新。能够接触到田野考古出土的文物拓片的保护修复工作,如此大量地进行保护实践并积累了一定的修复经验,笔者深感荣幸。工作在整体的保护观下,结合田野考古出土文物拓片的物质属性,将我国传统的修复技术与现代的材料有机结合,提升了保护修复技术的实操性,使更多的田野拓片得到了保护。

[1]闫雪梅:《考古档案规范管理的实践与思考》,《中国文物科学研究》2016年第2期。

[2]胡金华、穆朝娜、仇凤琴:《田野考古档案资料规范化管理的思考》,《中国文物科学研究》2007年第3期。

[3]《中华人民共和国档案法》(新修订版),2021年1月1日实施,见http://www.gov.cn/xinwen/2020-06/21/content_5520875.htm。

[4]古籍保护研究编委会:《古籍保护研究》(第九辑),大象出版社,2022年。

[5]王海阔:《谈考古文物拓片》,《文物修复研究》,民族出版社,2007年。

[6]冯天成:《谈谈拓片技术》,《中原文物》1977年第1期。

[7]a.王海阔:《谈考古文物拓片》,《文物修复研究》,民族出版社,2007年;

b.张玉春、贾素娟:《考古学中的拓片技术应用浅识》,《东北史地》 2009年第2期。

[8]a.江敏:《浅谈碑刻拓片的制作与保存》,《洛阳考古》2018年第3期;

b.李虎、王东峰:《论古代石刻及拓片的保护与利用——以洛阳师范学院图书馆馆藏石刻及拓片为例》,《图书情报工作》2012年第2期;

c.吕启昭:《古代石刻及拓片的文献价值与保护策略探析》,《大众文艺》2021年第24期。

[9]国家图书馆古籍馆:《国家图书馆藏法帖修复与保护》,国家图书馆出版社,2021年。

[10]a.中华人民共和国档案行业标准:《纸质档案抢救与修复规范》,《第1部分:破损等级的划分》,2017年;

b.《明清纸质档案病害分类与图示》,2017年。

[11]邢悦:《大气颗粒物污染与防治策略分析》,《环境与生活》2014年第14期。

[12]刘艳菊等:《北京4个功能区春冬季大气重污染期间PM10和 PM2.5化学污染特征及影响因素分析》,《环境工程技术学报》2021年11卷第4期。

[13]焦周光、李敬云、温占波等:《北京城区夏季PM2.5及不同组分化学和生物成分分析》,《环境工程学报》2016年第10期。

[14]邱建辉、葛怀东:《纸质文献保护技术》,郑州大学出版社,2017年。

[15]Maurizio Copedé. La carta e il suo degrado. Firenze: Nardini, 1994. 51-54.

[16]路智勇:《试论丝绸文物塑性形变机理与恢复技术》,《文博》2015年第3期。

[17]路智勇、惠任:《纺织品文物回潮应用规范初探》,《考古与文物》2009年第2期。

[18]故宫裱画组:《书画的装裱与修复》,文物出版社,1981年。

[19]王晨:《浅析现代意大利纸质文物表面清洁技术的发展——固态水性凝胶在纸本修复中的应用》,《中国美术馆》2015年第1期。

[20]Hannah Singer.1992. THE CONSERVATION OF PARCHMENT OBJECTS USING GORE-TEX LAMINATES,The Paper Conservator, 16:1, 40-45.