詹长法:国际语境下文物保护修复理念的阐释与发展

一、世界遗产地的挑战与机遇

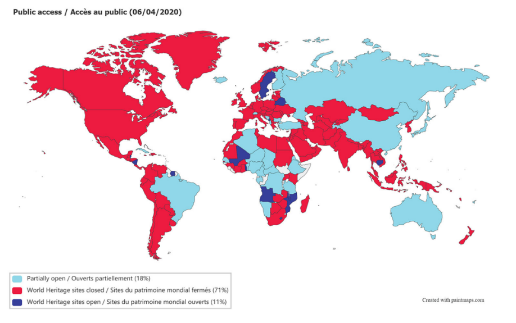

世界遗产具有易损性,其面临的多重自然与人为的侵蚀和破坏也不容忽视。除了地震、山崩、地陷、洪水、雪崩、火山、海岸线等静态力学风险之外,外部自然环境恶化、大气环境变迁所致文物本体失稳、风蚀、生物等侵害加剧。而人为的后期保护措施是否能有效抵挡灾害侵袭依旧是争议的焦点,经济旅游发展所致的人为风险也威胁着遗产的存续。承载公众巨大期望的宗教场所承载着巨大的旅游压力,不规范宗教仪式等因素进一步加剧其危险性(詹长法.我国宗教文物保护的特殊性初探[J].中国文物科学研究,2013(3):49-51.),文化享受的合理性有待论证。巴黎圣母院大火带来的恐慌至今波及广泛,而2020年新冠疫情所致世界遗产地的封闭性更需要公众的警惕。除了不可移动文物,中国各级单位收藏着各类材质的文物,其保存状况也令人堪忧。2010年展开的金属类可移动文物腐蚀性调查缺乏统一的标准参考,此外,保护力量与普查条件不足,文物保护领域难以做到有效协调统筹人、财、物。而今国家文物局已先后出台80多条规范条例,但近期各类材质馆藏文物的腐蚀状况大概率有增无减,所以可移动文物的保存情况依旧堪忧。随着改革开放、乡村与城市的形态特征发生巨大变化,一带一路倡议与世界遗产文化生态圈发展态势渐进,世界遗产尤其是中国地区世界遗产在化解挑战的同时应抓住机遇,从中华特性出发,把握遗产的发展脉搏。

2019.10.29世界遗产基金会公布25处列入濒危目录

2008汶川大地震造成遗产毁损状况

山西云岗石窟风蚀状况

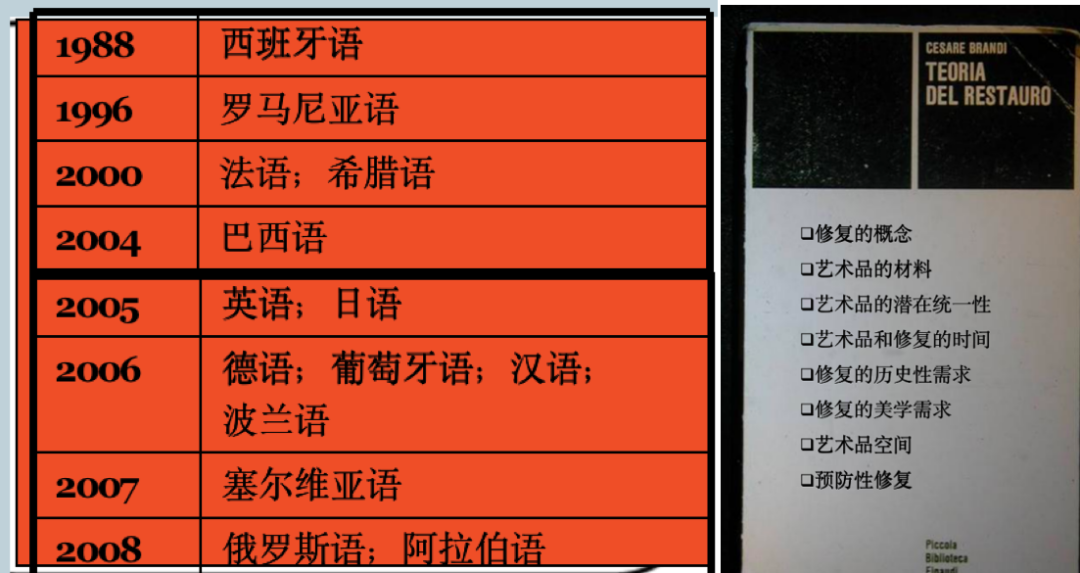

《修复理论》在各国的翻译出版情况图

把握布兰迪对于艺术品的研究核心在于明确其定义与目的。首先,对艺术品来说功能性复原是次要方面,主要方面是找到事实。在《修复理论》中对修复定义是“所谓修复,是为了维持某件物品物质性上的无欠缺性、为保证其文化价值的保全、保护而实施、处理的行为。”而每一次的修复行为都需要对艺术品的双重二元性(“物质面和图像面”与“美学价值、历史价值”)再认识”。因此,修复行为又是维持艺术品的可评论性而开展的一次评论行为,通过不断的评论过程保持平衡的辩证行为,而修复的的目的则是为了恢复艺术品潜在的统一性。当今,尽管2015国家标准对“修复师”进行了定义,但对于“修复”的理解尚不明朗,其定义的内含与外延仍处于模糊地带,法律规范的缺失、培养教育体系的缺位,导致了实践行为的不确定性。

3.修复中的真实性:布兰迪强调的是修复中的现状真实性,这种真实性首先是各干预部分的作者真实性。

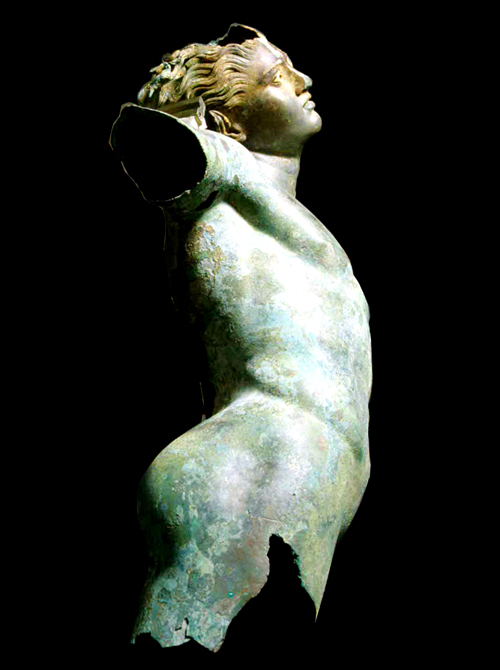

4.残缺与补全:认识艺术品包括物体对象和认识美学过程所产生的映象两部分。残缺是现象,是形象与结构的中断,它传达着不完整的作品,我们对于已经进入生活世界的艺术品仅可做当下在场的判断,又因为艺术作品具有潜在的一体性而可重构。艺术品修复的对象是艺术品的物质部分(表象与质料)而非干预其原真性。首先,应当对判断残损程度进行评估,对于可以客观确切认识其整体形态和残损部位的对象进行修复。其次,当残缺形状形成负形象时更要审慎,补全要实现正常观瞻的无法察觉和近距离的清晰可辨,现存部分与补全部分区别且协调,水彩影线法等应运而生。此外,补全还需实现可逆转,运用易于拆除而不损坏原始本体的材料。第四,允许结构性材料的增补而不可改变其形象材料,且选用材料应与原始材料相兼容。最后,补全需可逆转,易于拆除而不损坏原始材料。

5.审美与修复程度,完整性与可辨识性:若承认艺术品形状是完整的,即艺术感受的整体一致性,那么碎片就有连接的可能性。历史证明碎片也确实具有启发性,可为拼合提供依据。因此,当艺术品的完整性仍存于认知中,应试图使艺术品趋于原始完整性,即提供整体艺术感,而作为评论性行为的修复就存在其中。基于此,我们接受所谓的“废墟美感”、“古锈色”以及森林女神的残缺动感表达。

正因为艺术性所具有的价值,以及实体需要留存到我们所处年代才可以被评价,为了体现艺术品的现状、干预时代的特点以及评论者个性立场,则需要修复具有可辨识性。一般情况下,不改变预防性原始条件。特殊情况下,可以增加支撑材料保证形象幸存,而非机械地使材料凌驾于形象之上。不过,修复干预应适可而止,合法衍生具有合法性,它是对碎片的具象性延展,而用类推性整合取代已消失的具象元素则不具有合法性。同时,修复补全的形象不应形成负形象,整合部分应作为连接具体形象的基底,以既不影响美学欣赏亦不产生历史赝品为准。

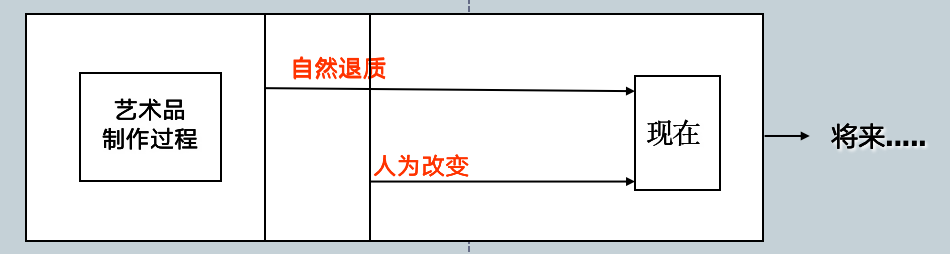

6.原作与赝品:复制指精确的形式重制,仿制指不针对特定形式的风格性重制,而赝品则是以前两者方式制作,但具特定目的——专门使用历史时期材料、创作者误导或者使其进入流通领域。而修复所产生的赝品是指客观对象残损严重无法恢复其原始完整性,换句话说,主观过度补全而产生的修复结果是假设状态的干预结果。原作指原状作品,两个原状的时间节点对应两种修复立场。前者指作品完成后完全不存在劣化的现象,后者指受到人为改变之前的状态,受到自然劣化之后但未受到添笔与修复行为的状态。艺术作品是精神的创造物,具有特定作者、特定时间的唯一性,所以从修复的角度看所谓“恢复原作”是不可能的。

7.预防性保护:预防性保护是一种经由制定文物保护政策、实行保护措施以减缓文化资产损害的方法,保护措施可包括良好的环境控制,通过预防、减少减轻各种要素对藏品保存带来的影响。布兰迪将保护性修复定义为:所有致力于消除危害以及确保有利条件的保护措施的统一行动。(詹长法.预防性保护问题面面观[J].国际博物馆(中文版),2009(3):96-99.)布兰迪认为对艺术品采取预防性保护措施,其效果极大地优于经济情况下的“临终”抢救性修复。

三、中西现代修复理念的形成过程

艺术品的修复过程为认识中西方文化工艺技术及文化艺术的交往、碰撞,或为验证文化共通性提供了证据。比如公元前4世纪意大利莫西拿海峡打捞的大型青铜造像,在其修复研究过程中发现了其运用失蜡铸造法,西方与中国的制造技术有很大相关性,同理,兵马俑的雕塑工艺也显示出中西方文化的关联性。

1.国内外古代社会对修复的认识

中国自古就有崇古的风尚,《考工记》、《吕氏春秋》、《齐民要术》、《韩非子》、《画史》等历代古籍文献均记载了青铜、金银等金属器物保存收藏技术,甚至包含博古玩赏器物的保存养护法。至宋代以来,古物收藏之风盛行,金石学大兴,对文物修缮理念的发展影响极大。其中,谢赫的《六法伦》是中国艺术品保护修复的源头,其延续为中国古代美术品评作品的标准和重要美学原则,又延续为至近现代古物复仿制的操行理念和崇尚标准,当代“修旧如旧”思潮以及“临摹、仿制”的文化传统与其一脉相承。

宣统年间诞生了中国最早的古物养护法规《文物古迹推广章程》。文物古玩的修复在晚清进入了一个新的发展时期,产生了许多的门派。为了使复制和修复的文物符合古玩商和市场的喜好,也逐渐吸收了一些西方的操作方法,如《古玩指南》中曾提到一些国外的材料,民国时期《古物之修复与保存》的出版,记载的文物修复方法中,使用了更多当时新出现的材料。

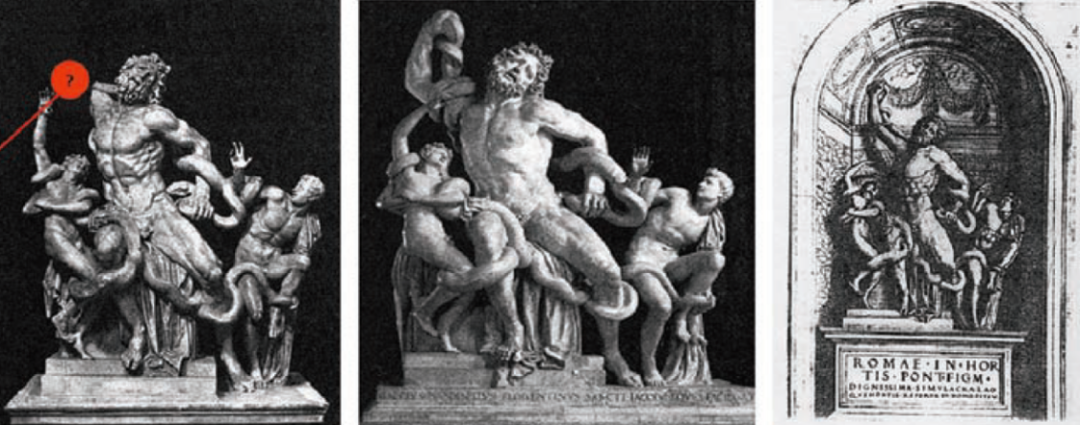

中西方古代社会对于修复保护的理解基本一致,人们渴望长久地保存艺术品。西方古典古代时期仅重视作品主题但漠视艺术品的原品性,公元前28年对阿波罗神庙中普林尼雕塑头部的替换是一个范例,目的是删除对著名人物的记忆。西方世界替换作品的局部是常见行为,古希腊时期用石柱替代栎木以对抗病害风险。此外,浸润木质材料,清洁高危材料,用沥青给铜像染色,用树脂包裹拱门等行为都是希望艺术品不受时间侵蚀。古罗马时期,中世纪的野蛮入侵与清教徒行为使艺术品遭遇大规模的破坏。中世纪斗兽场体现了古代世界对拆除和重新使用的理解。文艺复兴时期,湿壁画流行题材的更新与雕塑的修复见证了这一时期对于“完整”的憧憬,比如佛罗伦萨圣玛利亚大教堂壁画被覆盖,拉奥孔手臂经历了六次修复。其中,瓦泽里反对补全补全行为,相较大众认同的补全,他更欣赏残缺的优雅。在宗教改革与反宗教改革期间,美术自身不是作品,而是象征,强调内容而忽视形式的仿作具有了创作的合理性。

2.西方近代修复理念的萌芽

由于历史的原因,中国具有近现代意义的文物修复理念出现较晚,并且多是对西方近现代修复理念的批判性继承,因此,此段主要关注西方世界。17世纪,卡鲁罗马拉塔对于湿壁画的修复标志着“近代性”修复的产生,比如他对卡拉奇作罗马宫殿灰泥补强,梵蒂冈法路奈吉那回廊的的修复。卡鲁在屡次修复过程都进行对添笔进行了详细的记录。然而,17世纪的修复主要面向收藏家的绘画修缮,因此添笔、赝品增多也不足为奇。为了适应画廊布设,扩大画作尺寸的“裱画布里”修复技术大行其道。18世纪下半叶,随着对新技法的探索逐步深入,启蒙主义不断强化对科技的重视,对于褐色清漆、蜡画技法、亚麻仁油的运用层出不穷。

3.中西方现代修复理念的形成

18世纪下半叶,随着修复专家独立于艺术家而存在,这一时期发生了“现代修复”的启蒙。爱德华兹收益于“公共绘画审查官”的制度,他强调修复材料的可逆性和预防性保护的概念。伊斯特雷克等英国国立美术馆则要求尊重原品性。教皇对美术法律制度性修复管理也推动了文物修复的实践。现代艺术品修复理念在19世纪“绘画修复”与“文字样”修复的争论中成形。19世纪大量教会美术作品流失到市场。基于对艺术遗产经济价值的认识,修复教育体系的初步确立,以及国家税收的政策减免使“修复”概念在西方世界流行开来。最终,奉行科学主义的艺术品修复理念形成,以中央修复研究院的建立、布兰迪《修复理念》的撰写以及《1978修复宪章》的确定为标志。对比来看,中国具有现代意义的文物古迹保护修复理念在世纪初萌芽,梁思成在中国营造学社提出了“延年益寿”的观念,但因为经验不足以及对“旧”的个性化理解,修复结果参差不齐。由于历次战争与文革的影响,我国文物保护修复长期停留于匠人技艺层面,至20世纪80年代,具有明确现代意义的文物修复才取得突破。

四、雅典宪章的诞生

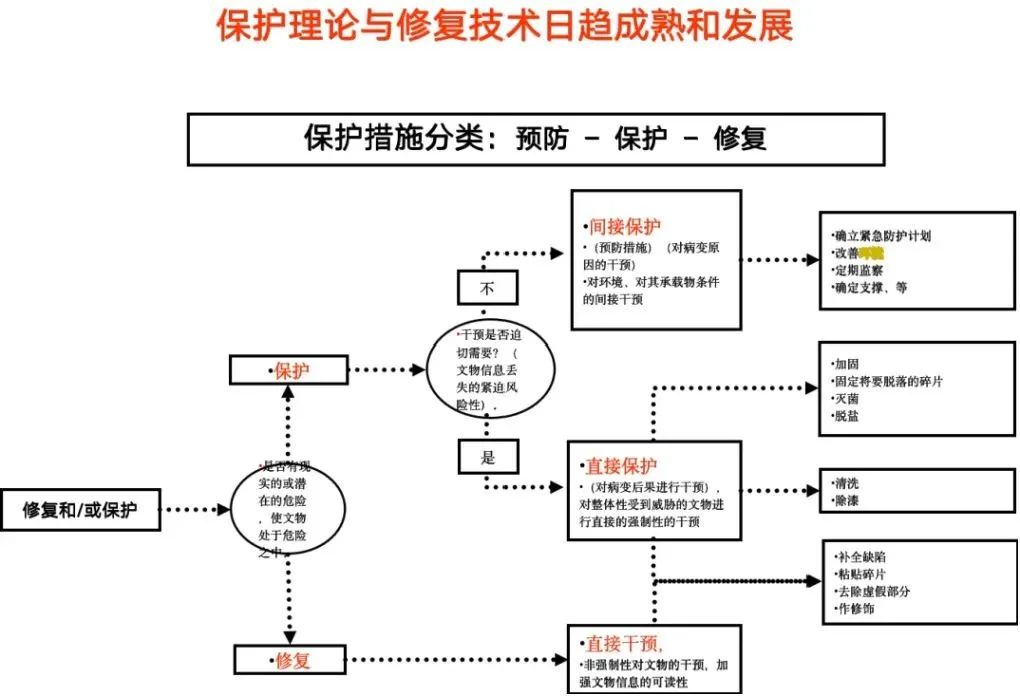

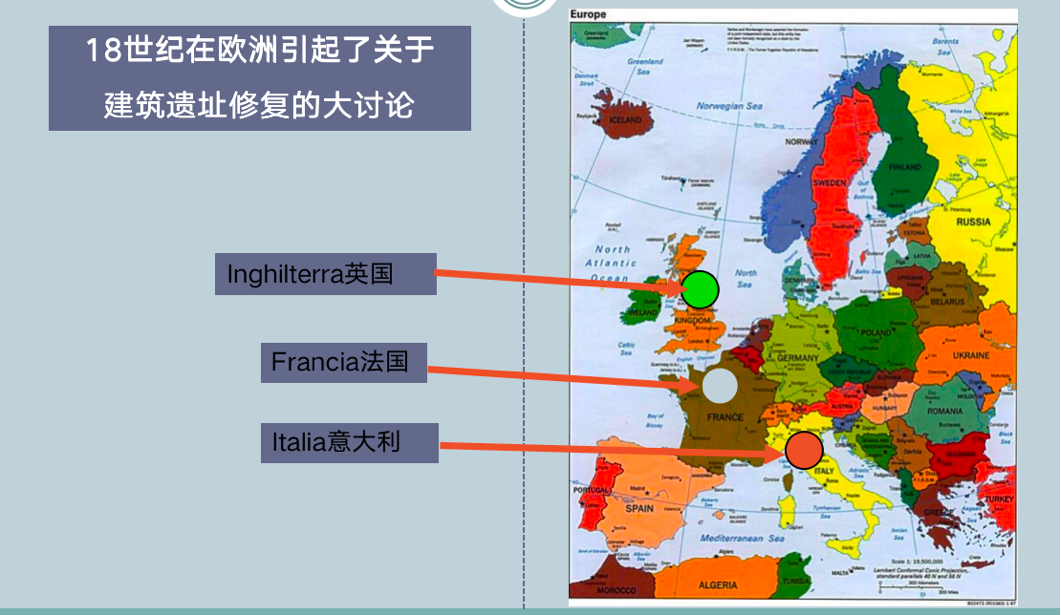

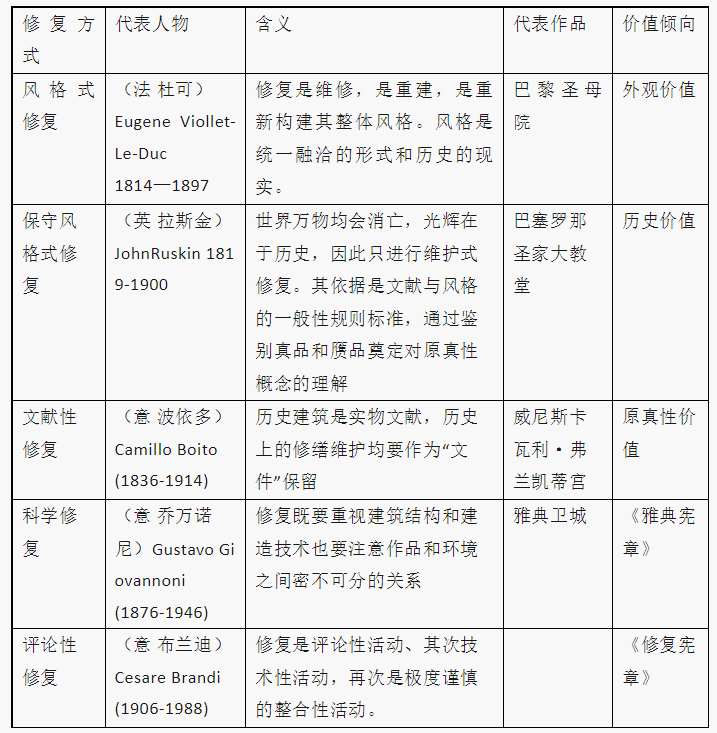

从19世纪上半叶起,欧洲各地开始出现了系统的建筑遗产保护理论。从最初的“风格性修复”到19世纪下半叶波依多倡导的“文献性修复”和贝尔特拉米倡导的“历史性修复”,再到20世纪30-40年代乔瓦诺尼提出的“科学性修复”,意大利的建筑遗产保护理论一直在世界上处于领先地位。“科学性修复”对于起草雅典宪章(1931年)起到了根本的作用。至此,《雅典宪章》所规定的修复很难局限于“统一的标准”,从最简单到最复杂的处理应考虑历史和艺术、新和旧、想做和能否做之间的过渡,因此在修复中一切都有界限的问题。“二战”以后出现的“评论性修复”和“预防性保护与修复”更是将建筑遗产的保护和社会文化的大环境结合起来,将世界范围内的建筑遗产保护推向更高的境界。

注:阿尔甘把修复分为两类,一是“保护性修复”,即加固艺术品的材料,采取预防性措施,使艺术品能够抵御各种病变因素,比所谓的“艺术性修复”略高一筹;而是“艺术性修复”,也就是采取直接处理方式,旨在还原遭受破坏或者由于重新绘制、不良修复、油漆氧化、污物沾染、残缺等损伤的艺术品的本来艺术价s值,这种艺术性修复应受到严格精确的要求限制。

五、《威尼斯宪章》与中国

相比充满争论的《雅典宪章》,《威尼斯宪章》总结出了更具普适意义的法则,它是世界范围内的文物保护的里程碑。《威尼斯宪章》奠定了对于“共同遗产”、“建筑周边环境及文化”以及“修复的专业性”等基础认识。其现实性意义不仅在于它确立了多学科参与的工作模式,其基础概念的适用范围广泛,更在于其深远的影响,其中就包括对于中国文物保护的启示(何流,詹长法.《威尼斯宪章》的指导思想和现实意义[J].中国文化遗产,2015(1):82-89.) ,然而,中国文物保护修复之路的探索发展过程是渐进而坎坷的。

1966年,《威尼斯宪章》颁布之时中国正处于“文化大革命”时期。直至1985年中国加入世界遗产公约,1986年《威尼斯宪章》正式进入中国,此前的中国文物保护工作尚处于自我探索时期。60年代中国文物保护单位制度基本形成,1982年《文物法》的颁布是自我探索期的的阶段性成果。

1985—1999年是中国文物保护与国际文化遗产保护的初步接触的困惑时期。因为经济发展居社会发展的核心位置,布达拉宫、云南三江并流地区、明清皇宫、武当山古建筑群和苏州园林都因旅游业的过度开发被世界文化遗产委员会警告。为解决过度开发的问题,以大足石刻为代表的遗产点又设立特窟形式以限制参观,然而,却因封闭环境导致更大损失。此外,草鞋破坏故宫金砖,北京房山充氮保护石经,水洗三孔等案例均因为缺乏体系化的认知和人才培养模式,而导致一系列保护不当、利用不当的情况。

2000年至今是我国文物古迹保护原则、法规建设逐渐完善阶段。2002年《文物法》修订案参照《威尼斯宪章》的若干原则进行了修订,国内也就西方原则的适应性展开了大规模讨论,尤其是古建筑修复领域引起了对形象与材料、历史与艺术价值等方面的激烈的讨论,故宫武英殿等修复工作为理论讨论提供了具体实践场景。(詹长法,徐琪歆.《威尼斯宪章》和中国文物古迹保护[J].中国文物科学研究,2014(4):6-11.)虽然中国传统修复理念侧重“艺术价值”,但2002年《文物法》修订案参考《威尼斯宪章》精神,艺术与历史价值并重,并在此基础上增加了科学价值。虽然《威尼斯宪章》对中国遗产界产生了非常大的影响,但对“重建”、“摹仿”等概念和合法性的认知还存在地域之别。2015年《中国文物古迹保护准则》(后文简称《准则》)在突出历史价值的基础上增加了文化价值与社会价值。2018年,中国承认了遗产经济价值的合法性。《准则》在延续《宪章》文物保护的基础上将保护对象扩展至文化遗产的全范畴。《准则》充分考虑遗产中木构建筑的主体地位,结合莫高窟等保护实践,使其成为更符合中国国情和更具操作性的行业行为规范。此外,当意大利等欧盟国家已经全面布局预防性保护的时期,中国尚奉行“保护为主,抢救第一”的粗放式文物保护模式。《准则》所提出的保护方式反映了历史的发展阶段。2017年国家文物再次启动《文物法》的修订工作。2018年10月中央正式提出“保护利用”的文物保护要求。2020年国家文物局征求88部门的意见,《文物法》由过去8章80条完善为9章107条。当前,全社会就文物保护价值由历史价值向文化价值、经济价值的过渡,专业技术性保护转向社会整体公众性保护两个问题基本达成共识,下一阶段,国家将继续推动文化遗产保护的科学性,强化遗产的价值阐释和传播。

六、中西修复机构的建立与人才培养机制

随着化学家介入修复领域、建立实验保护机构,科学家们开始同艺术品密切接触,文物修复领域走向正规化,Giovanni Morelli和Antonio Perez成为新型“艺术科学”的代表人物。1930年,在他们的努力下,罗马召开了“科学方法应用于艺术品检测及保护研究国际会议”并着手建立修复中心和艺术诊断实验室。在世界的另一端,中国建立了“旧都文物整理委员会”,该机构是从事古建筑维修保护与调查研究的专门机构,下设旧都文物整理实施事务处 (简称文整处),由工程技术人员及著名古建筑匠师等组成,负责古建筑保护与修缮工程的设计施工事宜,并聘请中国营造学社梁思成、刘敦桢为技术顾问。放眼世界,各国均成立了相关文物研究机构,潜望镜、投影式显微镜等科学技术深度介入到文物的科学检测与修复中。

北京文物整理委员会部分成员在皇堂子门前合影

1938年,Giulio Carlo Argan提出建立中央修复研究所的计划。作为政府主管的修复学院,中央院制定教学方法和大纲引领全国公私各类培训机构,参与国家保护遗产活动。物理、化学、生物实验室很早就融入研究中心,研究院设置开放性实验室,以增进公众对文物修复工作的了解。其中,以保罗和劳拉夫妇为代表,《壁画修复》讲义仍是国际社会的经典之作。60年代,中国文物保护组织培养体系仍停留于工匠传承制度。80年代以来,国家文物局统筹文保科技工作,制定了一系列文物保护和科学技术的远景规划,各级保护单位也相继建立文物保护实验室。尽管学界对于能否用焊锡修复青铜器尚存争议,但是贾文超对楚式升鼎的修复仍可体现这一时期中国修复界对材料科学性的探讨,这一项目在国际范围内赢得了极大的赞誉。此后,中国政府又筹建了多学科交叉融合的中国文化遗产保护研究院,希图将其搭建为政府间的遗产合作平台。

在中国文物修复走向彻底现代化的过程中,中意双方的合作无疑是有效的助推器。二者合作起点是西安文物保护修复中心(后更名为陕西省文物保护研究院),该实验中心配备了亚洲最先进的仪器设备,两年的修复课程培养了中国第一批具有现代科学背景的修复师,批判式修复与欧洲经验一起进入东方。世纪之交,中意文物保护培训中心在北京成立,2004年与2007年两轮培训项目着重关注了布兰迪理论在中国实践的适用性。两期项目取得了丰硕的成果,不少成员成长为当今文物修复界的中流砥柱。(詹长法.意大利文物修复经验在中国的方法学影响[N].中国文物报.2020.11.10.003版.) 如今,保护修复机构和团队一般采用多学科的方式组织建立,然而,我们仍需警惕这种国际通行的模式流于表面。

在未来几年中,中国将面临提升高校文物修复教学能力的问题,与庞大的文物资源量、艰巨的文物管理任务量、极高的社会关注度相比,文物机构和人员队伍显得“力不从心”,“小马拉大车”现象十分突出,许多文物仍然处于无人管、无暇管、无力管的“盲区”和“真空地带”,文物安全隐患依然突出。

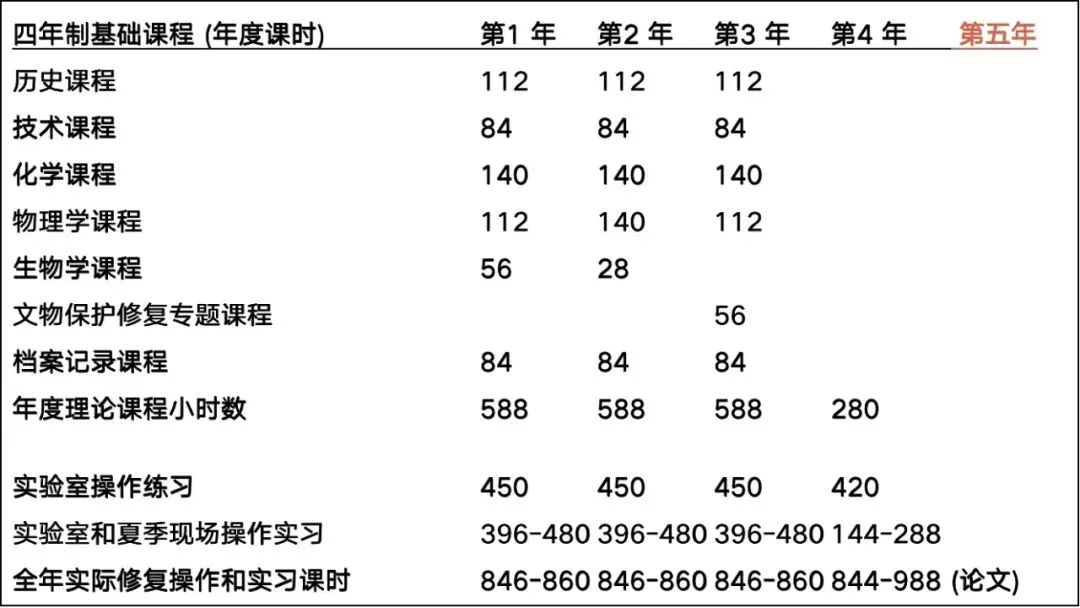

80年代全国普遍建立“文博学院”,以考古学和博物馆学及历史层面的研究为主;2000以后“文化遗产学系”的建立促进文化遗产相关理论研究专业;专业机构的短期培训基本满足短期和中长期接受培训的需求。2017年部分院校获得文物保护与修复专业资格。如今,中国虽然有超过70家开设文物修复专业的大专院校,但职业院校毕业生对口就业率仅为25%。因此,其培养模式的有效性仍值得商榷。在欧盟,教育体系多为终身学习的学分制,在这个背景下文物修复专业却要求本硕连读,这足见其对培养连贯性的严格要求。学生需要在前四年接触各类材料,第五年则以具体材料为对象完成从研究到修复的全流程。这种教育模式不仅注重研究的科学性,更将其推上多学科共融的轨道,理论与实践相结合的新型教学模式是培养亮点,值得中国借鉴。

意大利高级保护修复研究院修复学校课程设置

七、总结

探索具有本土特色的遗产保护途径和方式是当前遗产保护领域的前瞻性问题,其中传统修复与现代理念的融合问题、保护理论与修复实践问题值得关注。传统修复本身就是无形遗产,比如陶器的修复,为了保留考古科研价值一直采用不添加任何色泽处理的石膏补全方法;古代书画的修复,九十年代初就不提倡采用对缺失部位大胆接笔的方法;青铜器的修复,采用以玻璃钢替补青铜,以粘结和铆接代替焊接的修复技法。此外,日本的宣纸纸张修复技术、中国的书画装裱技术等的科学分析都代表着传统修复与现代理念的融合。如中意合作对周原出土的戈父己鼎的修复,世界银行对湖广会馆的修复,北京故宫太和殿的“文献性修复”以及《中国文物古迹保护准则》是中国对二者结合的探索,对于实践对于理论的运用,要通过中西文物保护修复经典案例来归纳理论的普遍意义和案例的特殊性,需读者结合大足石刻、潼南大佛等具体案例体会。