清华大学图书馆参与“字节跳动古籍保护专项基金”支持的《翁氏藏稿》修复实践

字号:T|T

2023-04-11 22:16 来源:国家古籍保护中心

2023年3月6-31日,由中国文物保护基金会、字节跳动公益支持,国家古籍保护中心主办,国家图书馆承办的“第十二期全国古籍修复技术与工作管理研修班”,在国家图书馆分馆顺利举行。本期研修班以《翁氏藏稿》作为修复案例。清华大学图书馆古籍特藏部修复师马雪艳和齐静参与修复培训。

《翁氏藏稿》收藏始于清道光年间的翁心存(1791-1862)。翁氏早年家境贫寒,曾以校书为生,因此对于版本、校勘和鉴赏比较精通。后官至工部尚书、户部尚书、体仁阁大学士,入值弘德殿,授读同治帝。道光年间(1821-1850),收购了同邑藏书家陈揆(1780-1825)“稽瑞楼”藏书四万余册,由此奠定了翁氏藏书的基础。育有翁同书(1810-1865)、翁同爵(1814-1877)、翁同龢(1830-1904)三子。去世后,藏书大多传给了长子翁同书。后来翁同书又从江都藏书家秦恩复(1760-1843)后人手中购得秦氏“石研斋”大量藏书精品,扩大了家藏。翁同书去世后,翁同龢继承了父兄的藏书,并在书画收藏方面有所建树。作为清代同治、光绪两朝帝师,状元宰相,总理各国事务衙门大臣,翁同龢是晚清政局中举足轻重的人物,翁氏家藏也由他逐步积聚,达到鼎盛。在清末时,翁氏藏书位列九大中国藏书家之一。至翁万戈,共延续六代人的收藏与保存。1951年,由翁万戈的生父翁之熹将留存在国内的翁氏藏书,分五批捐献给当时的北京图书馆(今中国国家图书馆)。

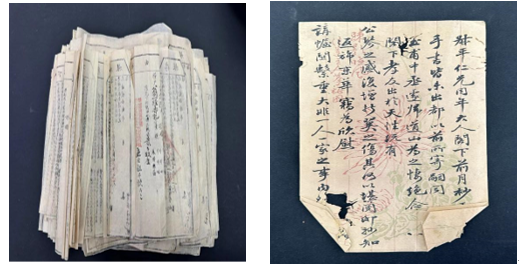

翁氏后人捐赠给国家图书馆的这批《翁氏藏稿》,经过漫长岁月的流转,在入藏前已经出现了虫蛀、鼠啮、絮化、褶皱、断裂、破损等多种破损情况。如果不进行修复保护,有的已经不能提供给学者们做研究了。此批需要修复的《翁氏藏稿》主要包括翁氏与亲戚、朋友来往书札、名片、公文、奏折等。清华大学图书馆两位修复师负责修复的是《翁氏藏稿》中的易知由单和部分书札。

易知由单,又称由单,即通知单,明中期以后采用,在田赋征课前,发给各纳税户,令其限期缴纳赋税。清代采用征收钱粮通知单,单内填注纳户姓名及应交钱粮之数,以杜滥派。由单之式,各州县开列土地上、中、下三等、正杂本折钱粮,及米、豆、麦、荞、麻等诸项,最后编成总数。刊成定式,每年开征前一月,发给纳税户。

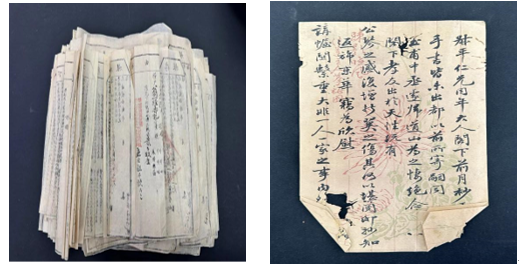

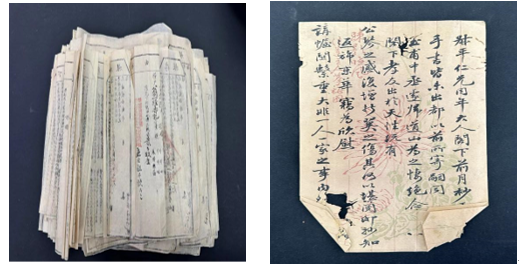

修复人员正在清点待修复的易知由单和书札

易知由单有多张散件,存放于牛皮纸袋中,已经出现了褶皱、断裂、缺损等情况;书札的破损则存在虫蛀、破损、絮化等多种情形,且颜色各异、大小不一。此次修复的难点在于易知由单为散页、数量大、褶皱多,确定适合的装帧形式也是修复过程中的难点;书札也是以散件存放于牛皮纸袋中,其难点是呈多种颜色,修复用补纸需经过多次调色、试色才能调配到合适的颜色。经过与修复实践指导老师认真沟通后,决定采用挖镶的装帧形式来修复这两种特殊的文献。

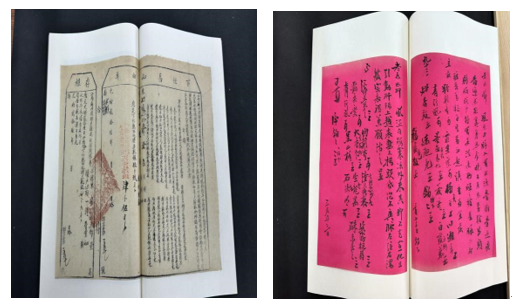

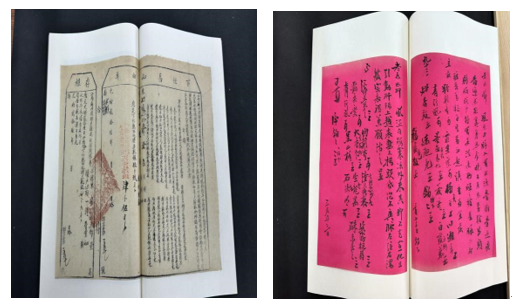

修复前与修复后

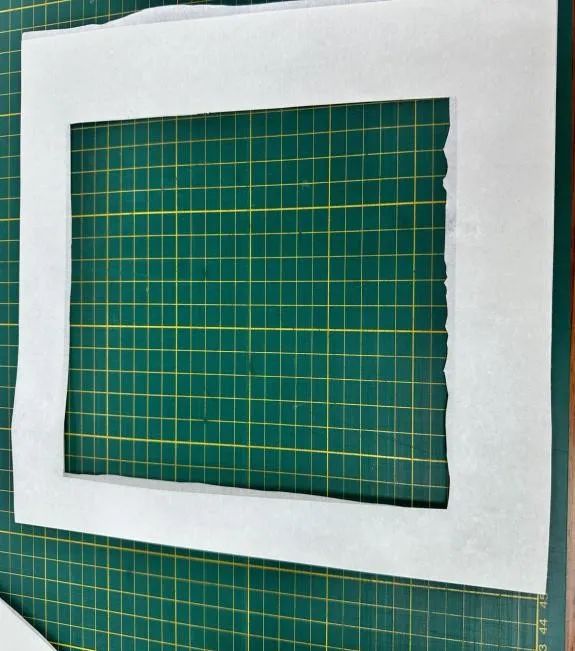

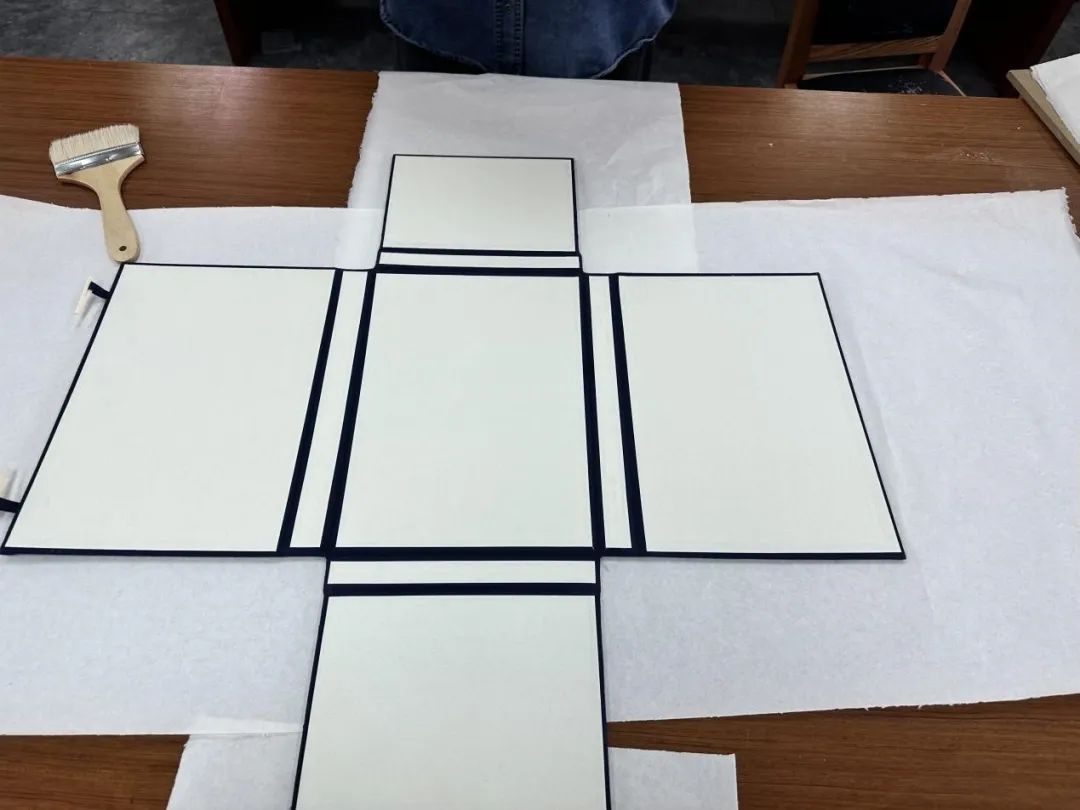

采用挖镶的装帧形式,首先必须确定成书尺寸,根据待修文献的厚度,选用相近的纸张裁齐压平。根据成书尺寸计算易知由单和书札上下左右的位置;确定位置后,点涂稀浆糊粘在裁齐压平的宣纸上。点涂浆糊时,要注意用量:点多了,粘不平;点少了,粘不住。此处还有一个难点,就是易知由单使用的纸张四边都不整齐,呈波浪状,在挖衬页时,需用针一点一点地按着四边随型挖掉衬页。待书页全部挖镶齐书口后,再用压力机压平,装订成册。为了更好地保护修复好后的文献,还制作了六合函套。

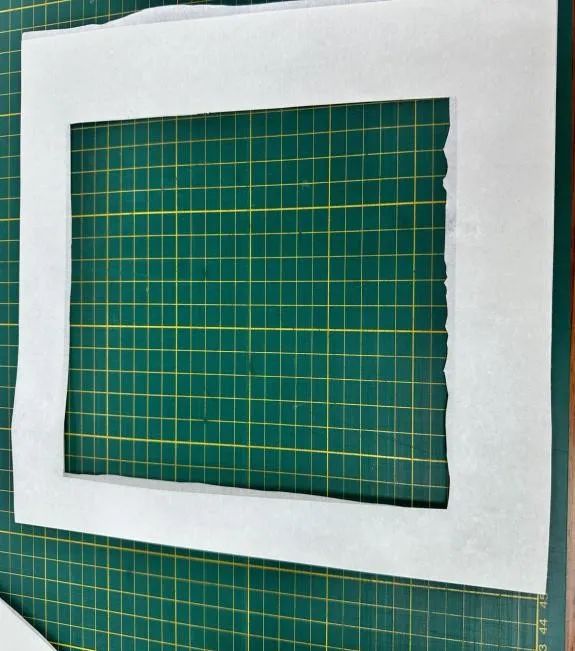

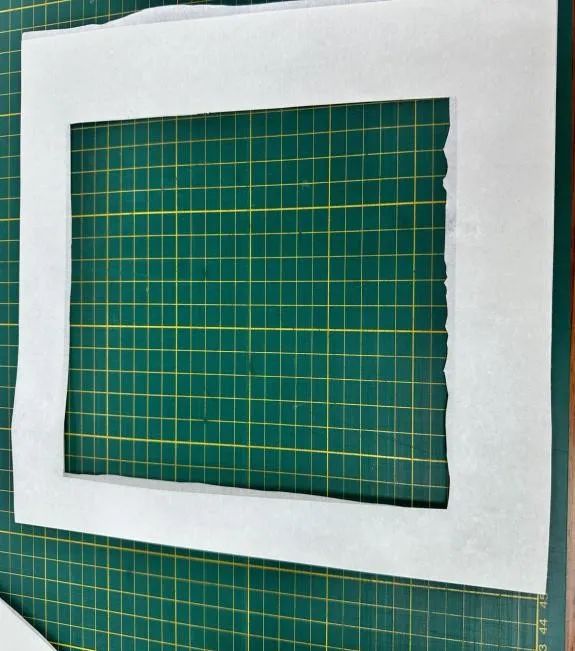

随型挖衬页

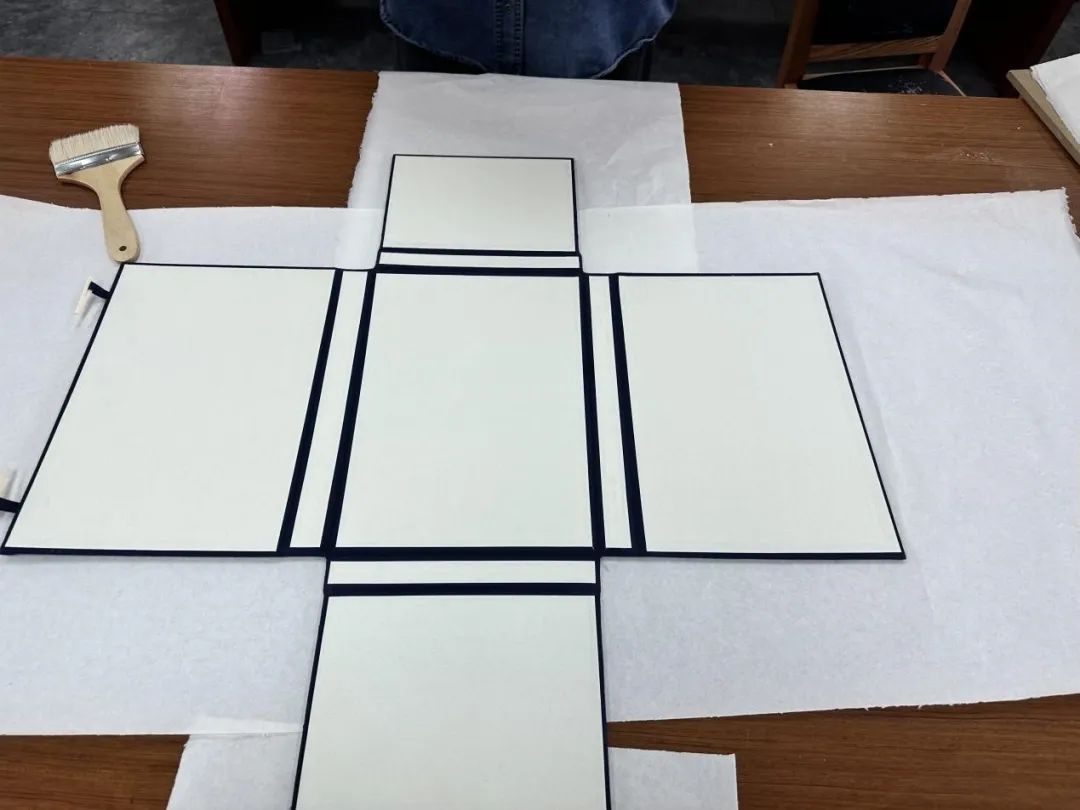

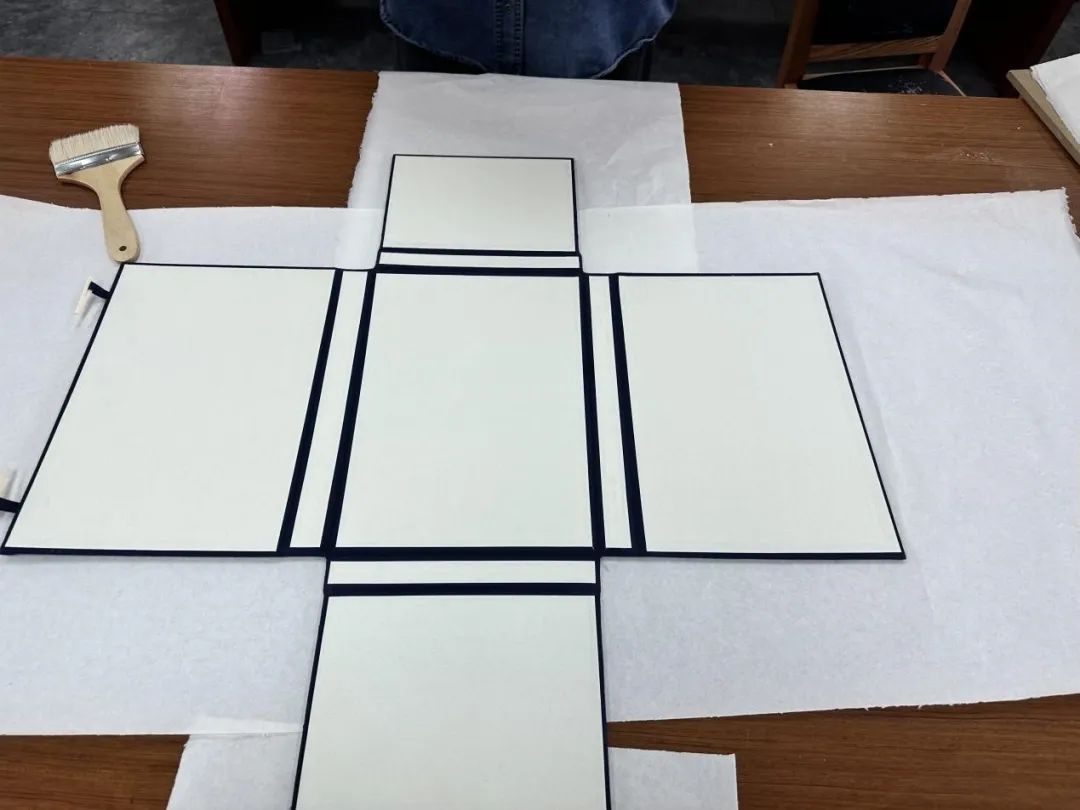

展开后的六合函套

通过参加此次《翁氏藏稿》修复项目的实践活动,清华大学图书馆加强了与其他修复单位同仁的学习与交流,积累了解决修复难题的实际经验,为今后馆藏文献修复打下了坚实的技术基础。