一件藏传佛教鎏金度母站像的清洗

一、鎏金度母站像的基本信息和保存状况

“

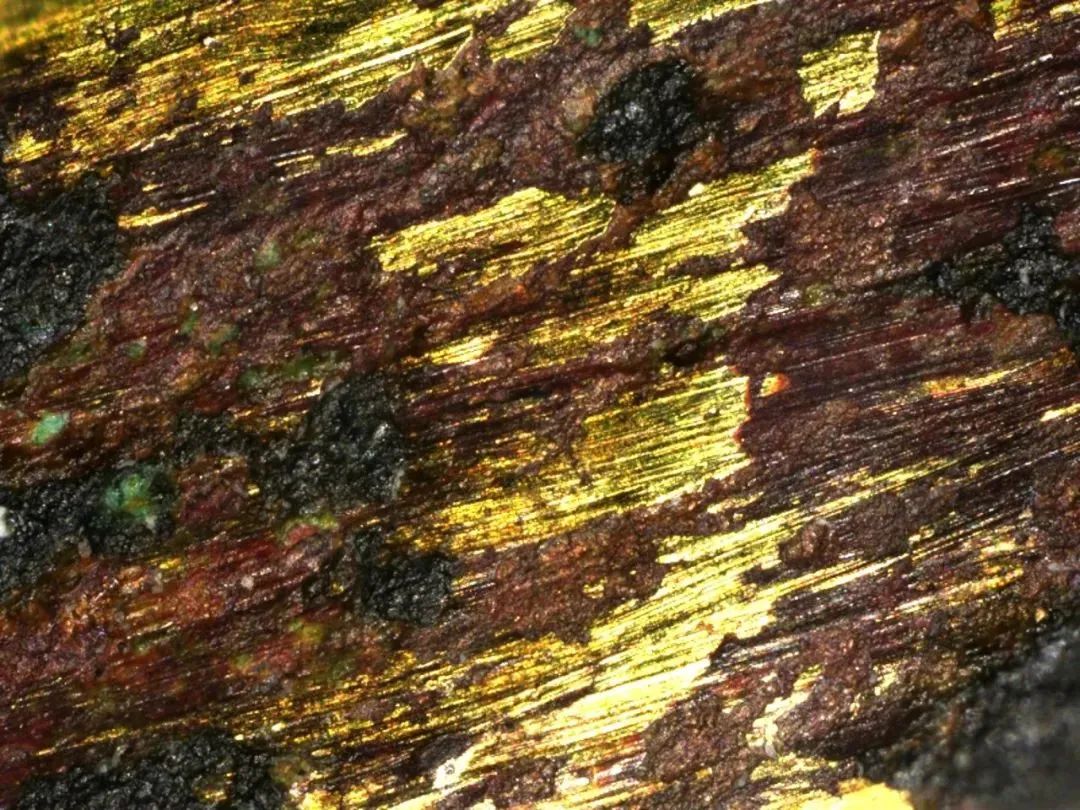

根据器物表面覆盖厚厚的污染物及锈蚀情况可以判断,该佛像应该是常年遭受各种污染物的损害,只有极少部位露出其原有的鎏金层,且部分鎏金层已开始脱落。

二、分析检测

为了解清楚这件鎏金度母站像的本体材质和锈蚀物特征,制订科学的保护修复方案,在不破坏文物的前提下,分别采用超景深三维视频显微镜、便携式X-射线荧光光谱(XRF)、拉曼光谱等对其进行观察及分析检测。

(一)超景深显微观察

课题组曾使用扫描电子显微镜对川渝地区的鎏金青铜器残片断面进行观察研究,发现鎏金青铜器断面一般分为四层,从内至外分别为青铜胎体、锈蚀层、鎏金层、锈蚀层。[2]这件鎏金度母站像污染严重,通过超景深三维视频显微镜(德国蔡司smart zoom5)观察,发现在最外层的锈蚀层上还沉积有1~2毫米厚的灰尘、有机物及油烟渍等各种颜色混合的污染物,局部裸露的鎏金层表面存在许多微孔以及方向一致且较为整齐的压痕。锈蚀物透过微孔出现在鎏金层表面,大大减弱了金层的附着力。

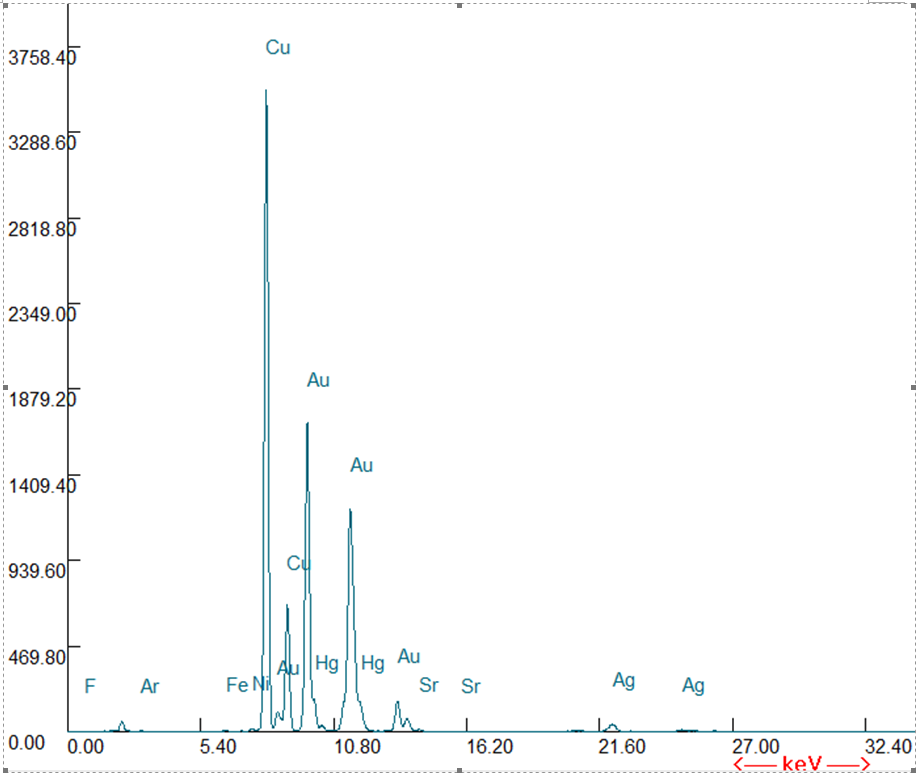

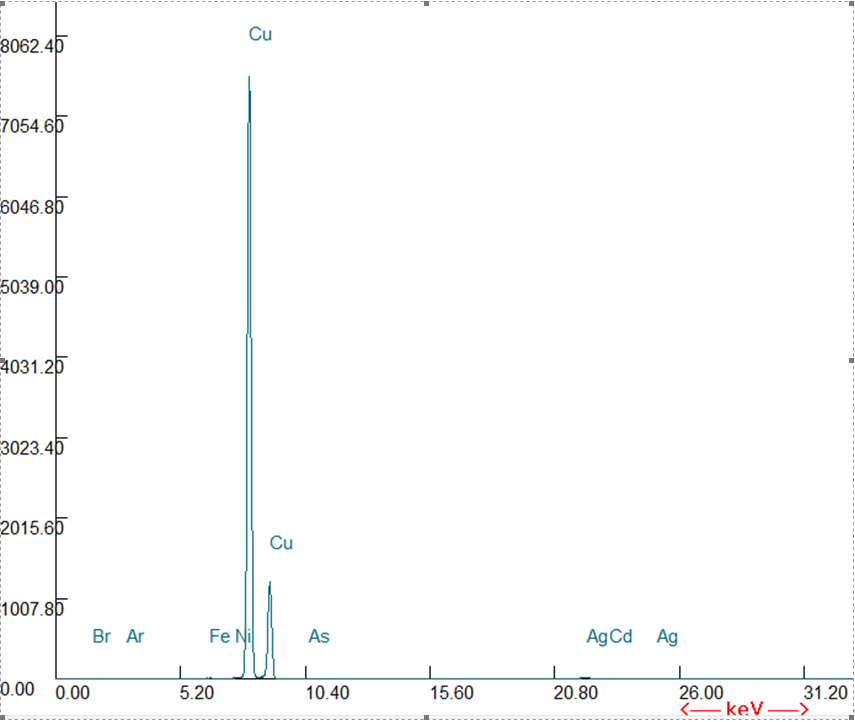

(二)XRF分析

利用便携式X射线荧光光谱仪(Thermo Scientific NitonXL3T950)对该佛像多个部位进行快速的无损分析检测,其中手臂处裸露鎏金部位的元素组成为20.571%Cu、77.039%Au、0.79%Ag、0.427%Pb、0.139%Fe、1.9%Hg等,度母站像的底座无鎏金层,其元素组成主要为92.33%Cu、0.062%Fe、0.15%Ag等。

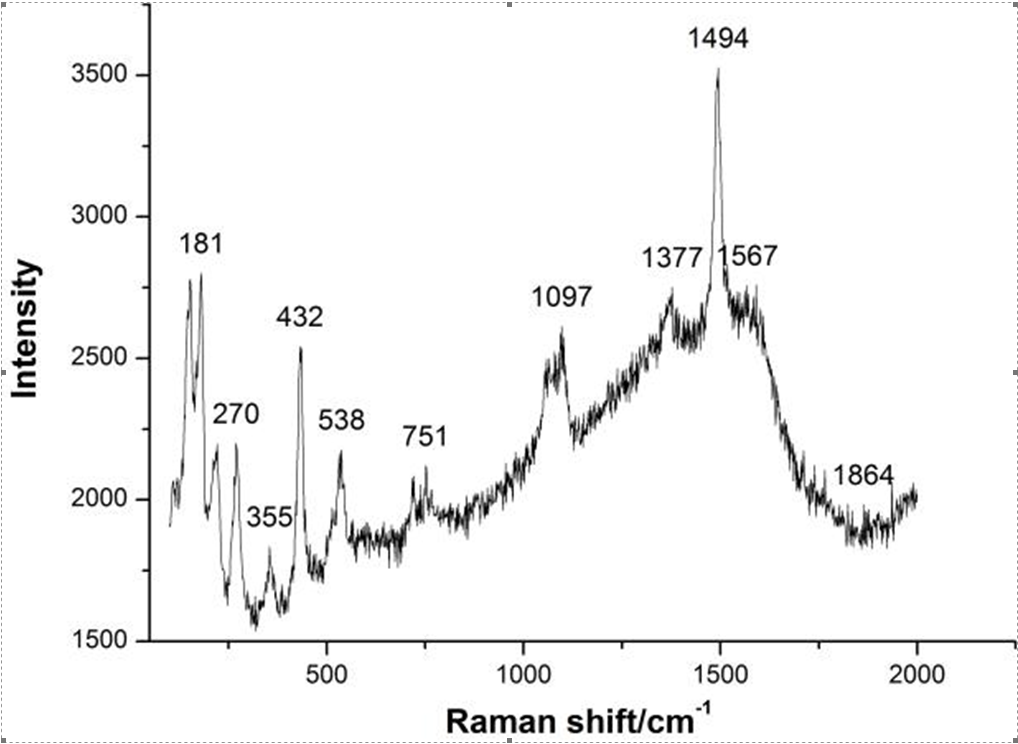

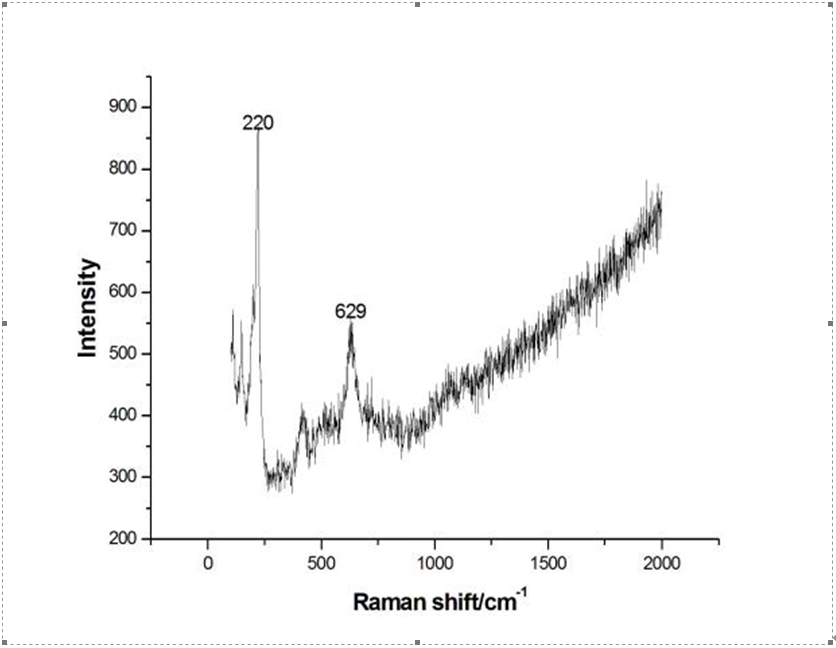

(三)拉曼光谱分析

在度母的手臂及手指部位采集黑色、浅蓝色和棕褐色的样品送外进行拉曼光谱分析,采用英国雷尼绍Invia Reflex 激光显微共聚拉曼光谱仪,检测条件为选用532nm和785nm激光器,光斑尺寸1mm,光谱测试范围100~2000cm-1和100~4000cm-1,曝光时间10s,累计次数1-6次。黑色样品为有机混合物无明显特征峰,绿色和棕褐色锈蚀样品分别为典型的孔雀石和赤铜矿。

赤铜矿拉曼光谱

三、鎏金度母站像的清洗

清洗是一个重要且不可逆的操作,应遵循“由外及内、先疏松后致密”的原则。[3]如果鎏金层非常脆弱,应只做简单清洗,不做除锈。这件鎏金度母站像的本体保存完好,保护修复的关键以清洗污染物为主,要尽可能选用对文物本体干扰小的方法和材料,尽量避免对鎏金层造成损害。

清洗方法

常用的鎏金文物清洗方法主要有机械法、化学法、激光法以及激光与凝胶联用法等,每一种清洗方法均有其优缺点和适用范围。[4]其中,化学清洗技术是最为常用的清洗技术之一,也是鎏金青铜文物清洗最常用的方法。一般来说,选用温和、安全、环保、有针对性的一种或多种化学清洗试剂,能快速有效地去除器物表面的污染物和锈蚀,且不会留下任何机械划痕或激光灼烧的痕迹,从而达到清除物体表面污垢的目的。

清洗材料

目前文物化学清洗的主要材料分为有机溶剂、有机弱酸、无机强酸、无机弱酸和弱碱以及其盐、螯合剂和离子交换等高分子材料。针对这件鎏金度母站像的清洗,主要选用了三类材料。第一类:弱酸性材料,分别选用从菠菜、葡萄和柠檬中提取的草酸、酒石酸和柠檬酸,主要特点是绿色纯天然、安全、价格便宜,其中酒石酸除了具有弱酸性外,还具有优良的螯合作用。第二类:螯合剂,属于偏中性的溶剂,主要选择EDTA、EDTA-2Na和六偏磷酸钠,这三种物质因为特殊的分子结构能与Mg2+、Ca2+、Fe2+、Cu2+等金属离子进行螯合生成可溶性络合物,从而达到清洗的目的,安全性高。第三类是表面活性剂,主要是去除鎏金度母站像表面的黑色油烟渍。此次主要选择了两种较常见的表面活性剂,即十二烷基苯磺酸钠和月桂酸钠。

清洗方式

四、清洗后效果及跟踪观察

为了更进一步评估清洗配方的安全和有效性,对鎏金度母站像背面进行局部清洗后放置30天,定期用便携式显数码显微镜观察清洗部位及鎏金层颜色变化,没有发现氧化变红或产生副反应。

局部清洗图

度母的头发和底座后面局部没有鎏金层的区域,只做简单的去离子水清洗,保留了上面稳定的蓝绿锈蚀。清洗完成后,器物保存在恒温恒湿库房,从中期(3个月)与长期(1年)的观察监测效果来看,鎏金度母站像表面依然金光灿灿,如刚洗清洗完成后模样,也没有新的锈蚀产生。

清代藏传佛教鎏金度母站像清洗后

五、鎏金层厚度检测

采用便携式合金分析仪(Thermo Scientific NitonXL3T950)的镀层检测模式对这件佛像各部位鎏金层的厚度进行快速检测,厚度为1~7微米,其中最薄处为左腿正面(1.342微米),该处鎏金层为裸露部位,前胸的鎏金层最厚可达7.381微米。在肉眼和显微镜下观察发现越亮越致密的鎏金层,其镀层厚度也相对越大。

六、结论

鎏金度母站像的清洗是抢救性保护的关键步骤,能够有效去除表面病害,还原文物本来面目。在对文物病害状态进行充分观察及全面了解后,选择合适的清洗方案,通过小面积的尝试实验筛选出安全、有效且环保的清洗材料,并得到最佳清洗配方成分及浓度。采用化学方法清洗文物时,应选用适合的吸附材料,让化学试剂只作用在器物表面,尽量不渗透文物本体,少量残留必须及时用去离子水清洗干净。清洗过程及清洗完成后都需要对文物进行跟踪观察,评估清洗方案的安全可行性。此外,文物清洗完成后的预防性保护也是必不可少的,通过改善文物保存的微环境、小环境和大环境,加上定期跟踪观察及必要的检测等措施,才能最大限度地将文物长久地保存下去,充分发挥其文化和艺术价值。