北方地区出土半饱水漆木器的环境影响因素与预防性保护措施

摘要:区别于南方保存较好的饱水漆木器,北方半饱水漆木器木质胎体多发生降解,极度糟朽、木材有一定的含水率、漆皮强度不高,多存在脆化、起翘等现象。调查漆木器出土后的环境影响因素,开展预防性保护,建立与地下埋藏环境类似的稳定储存环境成为北方半饱水漆木器保护的首要问题。研究通过建立高湿可控保存环境,进行微生物、虫害主动防治等预防性保护措施,对漆木器进行精确、稳定控湿,最大程度地减缓环境突变带来的影响,为下一步的抢救性修复争取时间。

关键词:北方,半饱水漆木器,病害,环境控制,预防性保护

一、前言

漆木器是由木胎、大漆、颜料、地仗或干性油等有机无机复合材料组成的一类特殊的器物,是我国优秀文化遗产的重要组成部分。据《韩非子·十过》中记载:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山而财之,削踞修之迹,流漆墨其上,输之于宫,为食器。”(1)迄今考古发现最早的漆木器实物遗存是距今大约8000年新石器时代浙江萧山跨湖桥遗址出土的漆弓。(2)我国的出土漆木器按照出土地域划分,可分为南方饱水漆木器和北方半饱水漆木器。根据考古资料可知,湖北、湖南、安徽、江苏、河南、山东等南方地区出土饱水漆木器数量庞大,且关于南方饱水漆木器文物的保护研究成果较多,保护方法逐渐趋于成熟(3)—(5);而在北京、陕西、甘肃、山西等北方地区出土半饱水漆木器数量较多,但目前关于北方出土半饱水漆木器的保护要么采用南方饱水漆木器的保护处理方法,要么在处理过程中被动性地将起翘漆皮回软再回贴,缺乏系统研究适合于北方地区半饱水漆木器的保护处理方法。(6)—(9)北方出土漆木器在长期受到地下埋藏环境中温湿度、土壤氧含量、地下水酸碱盐、动植物及微生物滋生等因素的影响,木质胎体多发生降解,极度糟朽、木材有一定的含水率、漆皮强度不高,不适合出土后立刻浸泡在水中的南方浸泡脱水保护处理方式。北方地区外界环境湿度较低,对于糟朽状态的漆木器来说湿度过低,容易引起器物变形,漆皮迅速脱水、起翘。目前,北方地区出土半饱水漆木器在出土时和出土后缺乏有效的科学保护手段,导致损毁现象加剧,现存的这类型文物基本没有保存特别完好的。

《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》多次提到了文化遗产的预防性保护,指出在濒危文物的抢救性保护和更大范围文物的预防性保护方面,都有瓶颈问题尚未突破。文物保护工作重心由“抢救性”向“预防性”保护转变。使被动性修复向主动性防护转变,评估文物实际保存情况,预测环境可能给文物带来的损害,主动地去预防文物产生进一步劣变。因此,已出土北方半饱水漆木器保护的首要问题是开展预防性保护,建立与地下埋藏环境类似的稳定储存环境,最大程度地减缓环境突变带来的影响,为下一步的抢救性保护修复争取时间。本文针对北方地区出土漆木器在实验室考古过程中出现的漆皮干缩起翘、彩绘褪变色、霉菌虫害繁衍、木胎糟朽变形等紧迫性病害,提出了漆木器出土后的主要环境影响因素,建议设置高湿可控洁净保存环境,对保存小环境控湿至95%以上,进行精确、稳定控湿,实现漆木器缓慢、稳定脱水,以达到延缓、遏制漆木器病害发展,实现下一阶段保护修复方案实施前的平稳过渡。

二、考古出土北方漆木器的环境影响因素

漆木器深埋于地下时,由于地下水中酸碱盐及生物因素等的影响,原木质中的纤维素、半纤维素和木质素等化学成分发生了显著的变化,部分纤维组织结构断裂,木材发生糟朽,漆皮与胎体间的胶结物质老化流失,漆皮降解产生裂缝,器物已经丧失了原有的机械强度。墓室一旦开启后,阴暗、少氧、低温、高湿的稳定储存环境被瞬时打破。环境温湿度等的突变会对已经严重降解的漆木器产生致命的破坏。(10)其中,水分的急剧散失影响最为突出,由此产生的不均衡收缩应力常导致胎体变形,漆皮干缩、开裂、起翘,甚至脱落,破坏了漆器文物的美观和完整性。(11)因此,分析评估漆木器出土后可能产生的病变,预测外界环境的影响尤为重要。

(一)温湿度骤变

木材是一种易吸湿材料,具有随着外界温湿度变化“热胀冷缩、干缩湿胀”的特性。(12)(13)湿度升高时吸水膨胀,降低时散失水分收缩。健康木材的含水率在降低到纤维饱和点,即30%左右时开始干缩,而糟朽的饱水木材含水率在纤维饱和点之上时便可发生干缩。(14)地下埋藏环境温度较低,湿度较高,漆木器出土后,直接面临的是温度的大幅度升高和湿度的降低。以北京为例,北京为典型的暖温带半湿润半干旱季风气候,突出特点是夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,年平均气温11—12℃,夏季温度往往高于30℃,极端最高气温可达35—40℃,极端最低气温-14—-20℃(北京市气象局气候资料室,1987),日温度波动较大,在冬天平均湿度为30%左右,夏天平均相对湿度50%左右,空气干燥。(15)(16)

在这样的外界环境条件下,出土漆木器所含水分迅速向外散失,将加剧本身脆弱的漆木器病变的产生,如漆膜的开裂、卷曲、破碎以及胎体变形等。实验研究表明在相同条件下,湿度变化造成的有机质文物劣化远大于温度波动的影响。“以象牙为例(17):温度相差30℃,其体积变化小于0.2%,而相对湿度波动10%,其体积将会有0.3%—0.4%的变化幅度。”为了防止出土漆木器水分过快蒸发,在出土漆木器移入类似地下埋藏环境的低温高湿环境之前,较简单的临时性过渡方法是采用含水生宣纸、海绵、湿布、聚乙烯保鲜膜等包装材料进行包裹覆盖并喷雾保湿,以避免湿度的大幅度波动。但尽量避免在环境湿度不达标的情况下,反复向出土漆木器本体喷水的方式进行保湿,以免水分散失带来的表面张力给漆膜带来严重的应力伤害,产生更严重的龟裂、起翘。

(二)含氧量突增,空气污染物增多

以有机质为主体的漆木器发掘出土后,由少氧的墓葬环境突然暴露于富氧的大气环境中,在紫外线和水的共同作用下,会使漆木器发生光化学氧化、光敏氧化以及光催化氧化,导致胎体的进一步老化降解,漆膜彩绘的褪变色加剧等。(18)空气或灰尘中的二氧化硫、氮氧化合物和颗粒污染物等酸性气体,一旦和漆木器接触后,其表面就会遭到腐蚀,完整程度和美观程度将会遭到破坏。(19)颗粒污染物,如尘埃对文物的影响也不可低估,尘埃表面孔隙度大,表面积也相对较大,结构松散易吸收空气中的水分,在漆木器表面形成一层相对湿度高的灰尘层,尘埃又是多种带有酸碱性及氧化—还原性的化学污染物质的载体和催化剂,微生物孢子很容易附着在颗粒上而被带入室内,加剧了文物材质的劣化及表面形貌的改变。

(三)光照增强

漆木器从黑暗环境突然到强光环境,光照明显增强。物体的颜色是因其对光的选择吸收而呈现,但光在其他环境因素的协同作用下,具有热辐射效应及光化学效应,从而会导致漆木器发生光氧化降解、光催化氧化加速等光化学反应,不可逆地改变大漆和颜料的色泽、分子结构,破坏其稳定性,使漆木器出现褪色、劣化。(20)光线中的紫外线会对木胎漆器有极大的破坏力,造成漆膜有机质材料的老化和裂解,导致文物发黄、变脆、褪色、失去光泽等。(21)上海博物馆研究人员发现(22),展柜中射灯等产生的强光对展柜温度的影响大于白色日光灯,会使漆器表面的漆膜温度突然升高,漆器表面与漆器内部的水分干燥速度快慢不一,从而造成漆膜出现卷曲、空鼓、开裂等病变。

(四)有害生物增多

漆木器埋藏的土壤及地下水因为污染带有微生物,但在密封空间内,微生物数量较少,繁衍缓慢。出土后外界环境空气或尘埃中飘浮着大量的细菌或真菌类微生物孢子、昆虫虫卵。需要注意的是,人员流动带来的灰尘中也可能含有霉菌孢子,一旦降落附着于漆木器表面,便会在温暖潮湿的富氧环境中迅速繁殖,微生物代谢的有机酶会加速木胎的腐烂,昆虫若以木材为食,会破坏胎体的完整性,导致胎体的损害。

三、高湿可控洁净保存环境的建立

1930年,意大利罗马召开的关于艺术品保护国际研讨会上首次提出“预防性保护”的概念,当时预防性保护的主要措施是对环境中温湿度的控制。(23)2002年我国颁布的《中华人民共和国文物保护法》中提出了“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的16字方针。目前,国际文化遗产保护领域已达成共识,改变传统的文物保护思维,变被动性的文物本体保护修复为主动性的预防性保护。文物预防性保护的主要途径,就是进行文物风险管理,通过风险预判断,改善文物保存环境,及时采取干预性调控措施,延缓文物劣化进程,以达到对文物进行长久保存的目的。就出土漆木器类文物保护而言,经历了从地下稳定环境到出土后环境的突变,如何维持储存环境体系的平衡,控制对漆木器产生影响的主要环境因素变化,将漆木器可能受到的危害风险降到最低是预防性保护饱水漆木器类文物的关键。

本研究拟为考古出土漆木器设计创建一个独立“高湿可控、稳定洁净”的保存环境,主要由玻璃房、恒湿检控装置、净化通风系统、环境监测系统四个部分组成。

(一)玻璃房的设计思路

玻璃房采用钢结构作为主体,以6+6毫米高透光率夹胶玻璃作为围护结构,该玻璃不仅能够有效隔离日光灯中的紫外线并吸收红外辐射中的热量,降低光照对文物的损伤;同时具有可视性好、强度高、防盗、防爆、防火等特性。刚出土的潮湿状态漆木器需要放置于高于室内湿度略低于饱和蒸汽压范围的湿度相对稳定环境中缓慢失水,以渐少漆木器出土后因环境湿度突变带来的影响。(24)但在温度较低、湿度过大的情况下,玻璃房顶部及四壁极有可能产生结露现象,从而对漆木器的安全存放构成威胁。因此,在设计屋顶时,我们建议施工方将顶部做成两面45°斜坡状结构,以便于冷凝水的导出。这在以往的玻璃房施工案例中不曾出现,属于首次创新设计,且经实践检验,一旦产生冷凝水,将沿着45°顶部斜面流到玻璃房两侧,经四壁到地面导出,不会从屋顶直接滴落到漆木器上。为了提高玻璃房的湿度稳定性,配装了气密门,并选用环保、长寿命的密封材料进行气密处理。经第三方检测,该气密围护结构平均换气率为0.03d-1,满足T/WWXT0029-2018《博物馆气调库房技术要求》所规定的库房换气率≤0.05d-1的要求。由于库房具有良好的气密性,保证了空间湿度的恒定,配套恒湿检控装置无须持续运行即可满足玻璃房内湿度稳定调控需求。常用地板砖不防滑、无弹性,可能在漆木器搬运过程中,对漆木器造成磕碰,经过研究采用了厚达1厘米以上的环保地胶铺设地面,以增大地面摩擦力,缓和冲击力,同时该环保地胶还可防止酸碱等化学试剂对地面的腐蚀。玻璃房建成后的效果见图1。

图 1 玻璃房施工效果图

(二)恒湿检控装置

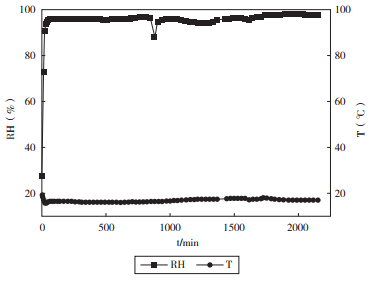

恒湿检控装置主要由控湿、湿度检测、气体过滤以及显示与存储等单元构成,采用等焓控湿技术,由内置鼓风机将室内干燥空气通过过滤器进行过滤,过滤等级为1微米;干燥空气经过滤后进入加湿器;经过加湿器加湿后将湿度适宜的潮湿空气送入玻璃房内完成加湿过程,并实现精确实时在线监测、调控空间内的湿度;为保证洁净的供水,本系统以首都博物馆纯水机制备EDI超纯水为水源,置于恒湿检控装置旁边的储水箱内。通过装置内置的水泵以及水位检测传感器自动为加湿水箱补水,全系统自动运行受PLC综合控制,当水箱缺水,或达到空气过滤器滤芯更换预警时间后,系统会自动报警提示。该恒湿检控装置可将初始湿度设置到95%至饱和蒸汽压的高湿范围,且经累计持续监测36小时,温度在18℃左右,波动<1℃,相对湿度可基本稳定在97%左右,波动<3.0%(图2),无大幅度波动,稳定性较好。通过稳定控湿、阶段性逐步降低玻璃房内的湿度,使漆木器缓慢脱水以尽量维持木质文物形稳性。当相对湿度设定值在65%—95%时,系统启动控湿系统对玻璃房进行湿度调节,使空间内的湿度能够较快地满足使用需求;当相对湿度设定值≤65%时,采用管路加湿方式避免低湿情况下的结露、超调等问题。

图 2 玻璃房内 36h 温湿度波动图

(三)净化通风系统

在恒湿检控装置内部安装了净化通风系统,气体过滤装置的过滤器滤芯由“复合过滤介质”采用独特的深层床折叠式而非缠绕式制作而成。与传统缠绕式过滤器滤芯相比过滤表面积增加了4.5倍,与传统折叠式滤芯相比过滤表面积提高了2倍,尤其是深层折叠床结构形式降低了过滤介质内空气的流速,进一步改善了过滤性能。该气体过滤装置可滤除进入过滤器的干燥空气中1微米以下的固体颗粒污染物、油雾等特定污染物,过滤效率可达到99.9%以上。通过过滤后的洁净空气进入加湿器,经过加湿器加湿后将湿度适宜的潮湿洁净空气送入玻璃房,且可根据实际需求设置玻璃房内部空气的置换时间(如12小时),定时进行置换、通风。

(四)环境监测系统

为了解玻璃房内的环境状况,玻璃房设置了环境监测终端对文物保存环境内的温湿度、紫外线、光照度、甲醛等参数进行实时监测、连续采集。文物保护人员可对环境的温湿度、紫外线、光照、甲醛监测指标进行实时信息监测、储存、分析、风险评估、预警、查询、交流,以便根据反馈结果及时采取必要的管理调控决策。

高湿可控洁净保存环境为出土漆木器的安全、稳定脱水提供了“稳定、洁净”的外界环境,在脱水过程中将相对湿度的每日变动上下幅度控制在5%以内,缓慢逐步降低玻璃房内湿度,采用木材含水率测试仪定期监测漆木器相同部位的含水率变化,观察测试器物长宽高、边角及结构接口处裂隙处变化情况。待含水率降低至50%以下时,要控制玻璃房内湿度稳定,降低脱水速度,防止木胎形变。待木材含水率降低至20%—30%,逐步降低环境湿度至65%±5%左右。脱水期间保持温度在18±2℃。同时为了避免操作中外来的霉菌孢子污染,工作人员必须穿戴防护服、无纺布防尘帽、鞋套、口罩或呼吸装置进入工作环境。

四、有害生物的防治

高湿环境有利于漆木器的安全、稳定脱水,但也容易导致微生物和虫害的大量滋生。因此,应采取“以防为主,防治结合”的策略。针对漆木器表面不同的霉变状况,配制0.05%—2%的防霉剂异噻唑啉酮乙醇水溶液。该防霉剂经在95%的高湿模拟环境下应用,观察168小时后,未见到霉菌长出,可见该防霉剂具有优异的抑菌效果。针对已经繁衍旺盛的霉菌,先采用脱脂棉蘸2%异噻唑啉酮进行清除;对于长在漆皮下方,木胎本体的霉菌,可采用微量注射器将防霉剂注入漆皮下方;对漆木器内部采用0.05%—1%防霉剂喷淋处理。同时需要对贴敷漆木器上宣纸、海绵等包裹材料采用低浓度的防霉剂处理。对虫害的治理,关键在于预防,在“防”的方面下功夫。一旦发现虫害,就应积极采取措施进行治理,可定期采用菊酯类杀虫剂进行喷洒、注射、点滴杀灭,防止蔓延。

五、结语

北方地区漆木器出土后面临着温湿度骤变、含氧量突增、光照增强、有害生物增多等环境因素的影响,在实验室考古过程中出现漆皮干缩起翘、彩绘褪变色、霉菌虫害繁衍、木胎糟朽变形等紧迫性病害,该研究通过出土漆木器风险预测、评估,提出了建立高湿可控洁净保存环境,进行微生物、虫害积极主动防治等风险控制措施。通过精确、稳定控湿,最大程度地减缓环境突变带来的影响,实现漆木器缓慢、稳定脱水,努力使文物处于一个稳定、洁净的环境中,以达到延缓、遏制漆木器病害发展,具有非常重要的现实意义。

(何秋菊,首都博物馆保护科技与传统技艺研究部,副研究馆员;李健,首都博物馆保护科技与传统技艺研究部,副研究馆员;许璇,首都博物馆保护科技与传统技艺研究部;张雪鸽,首都博物馆保护科技与传统技艺研究部)