从上方山永慈寺碑刻看万历初年冯保宦官群体在京的佛事活动

导读:北京上方山永慈寺遗址的永亨庵颁赐藏经碑与永慈寺护持碑记载了万历四年(1576年)、万历十四年孝定太后颁赐藏经的情况。结合乾清宫管事牌子碑,可知该寺兴建、颁赐藏经事件都与冯保为首的宦官群体有关。通过文献与三通碑刻,可知永慈寺与永亨庵是同一佛寺在不同时间段的两个寺名。《永慈寺护持碑记》中的四至界记反映了以僧侣法号注记四至的罕见现象。上方山永慈寺的兴起以及同时期冯保党羽在京兴寺活动,可以视为万历初年晚明佛教复兴的一例个案。

北京市房山区上方山风景区位于韩村河镇,距离市区约60公里。上方山地区保留最多的文物组群,要数明清以来所建庵寺遗址、塔林。近年发现的永慈寺遗址以及遗址中保存的三方石碑,为了解万历初年以冯保为首的宦官集团在北京的宗教活动提供了新的材料。明代与宦官有关的寺庙的修建,很大一部分是由多名宦官共同参与完成,这一现象应引起重视。

冯保是今河北深州人,嘉靖年间就已供职于司礼监,隆庆年间扶摇直上,又得以提督东厂并兼掌御马监。穆宗刚刚驾崩,他便与张居正合谋斥逐高拱。冯保巧妙周旋于慈圣李太后、年少的万历帝与朝臣之间,在当时的政局中得心应手。

一、永慈寺(永亨庵)简介、寺名及四至问题

1.遗址简介

永慈寺,原称永亨庵。遗址占地面积约五六亩,建筑坍圮严重。整个庵寺背山而建,背南面北,与上方山景区其他许多寺院一样,大概也吸取了“负阴抱阳”的选址择地理念。根据寺内石碑碑文记载和遗址布局,寺后有一座藏经楼(图1)。根据遗址内残墙与柱础数量,可推测藏经楼规模为面阔五间,前出廊。寺内共两进院落。庵前和庵东平地甚广,其北有一桥横涧。现存殿基左侧与右侧各有一座明代石碑。左侧碑为万历四年(1576年)永亨庵颁赐藏经碑记,交代了冯保颁赐藏经一事。右侧为同时树立的乾清宫管事牌子碑,记录了乾清宫冯保党羽诸太监的名讳。

图1 永慈寺藏经楼遗址

以往学者注意到了永慈寺与冯保造印大藏经的关系。如杨亦武《上方山兜率寺》载:“在福德庵西,占地五六亩……正殿前有二明碑……永亨庵落成后,冯保又施明版《大藏经》于庵内,共计五千零四十八函。”他主要依据永亨庵颁赐藏经碑。该碑碑文称:“钦差总督东厂官校办事、提督两司房、掌司礼监事、兼掌御用监印、总提督礼仪房太监冯保施财创建。永亨庵正殿两廊庑及藏经殿内安橱柜八座,蓝绢成裹,藏经一藏,计五千四十八函。万历四年四月初八日。”但杨氏并未参考永慈寺护持碑记,比较遗憾。其实,永慈寺(永亨庵)共得到皇家的两次颁赐。永慈寺护持碑出土于正殿殿墙壁间(图2),碑首额题“钦赐护持”四字。部分碑文如下。

圣母慈圣宣文明肃皇太后命工刊印续入藏经四十一函,并旧刻藏经六百三十七函,通行颁布本寺。尔等务须庄严持诵,尊奉珍藏,不许诸色人等故行亵玩,致有遗失、损坏。特赐护持,以垂永久。

据此,我们知道两次颁赐的时间。第一次为万历四年,第二次为万历十四年。永慈寺遗址中,除永慈寺护持碑是由于后来殿宇倒塌露出,永亨庵颁赐藏经碑、乾清宫管事牌子碑,据推测应该是自万历四年立碑之后一直伫立在寺内,未曾入土。由于永慈寺正殿倒塌时间不详,所以护持碑重见天日时间亦不明确。

图2 永慈寺护持碑碑阳

2.关于寺名

综合遗址中尚存的永亨庵颁赐藏经碑与永慈寺护持碑,可以推知“永亨庵”与“永慈寺”是同一寺庙在不同时间段的寺名。这一点在清代、民国时期的文人学者游记中也有反映。

乾隆四十一年(1776年),画家、收藏家查礼游访莎题、上方二山。他在自己的著作中详述了此次游历上方山诸庵经过,虽途经永慈寺,但遗憾没有进入:

过十方院,至福德庵,其内犹有一庵,曰积德庵。又北至胡公庵、因果庵。庵内牡丹甚多,相向为势。至福吉庵,又至永慈寺,寺有古鼎,因僧出键户不得入。又至松棚庵,即文殊院之净室也。

法国学者蒲意雅,民国初年曾到上方山考察。在《记上方山》一文中,蒲氏记述说:

再南,抵大藏庵,庵址颇大,庙貌完整,内供地藏菩萨。……侧有分院,为佃户住所。庵下对方,残迹映目。自一万历石碑中,藉悉为永亨庵之遗迹,正殿塌毁殆尽。有明万历四年(一五七六年)碑二,内载是寺之经过。今庵仅存山门及殿,以面积观之,必当宽大。复东南行,遇福吉庵之残迹。

蒲氏见到的两方万历四年石碑,很有可能即永亨庵颁赐藏经碑与乾清宫管事牌子碑。根据查礼、蒲意雅记述,乾隆年间永慈寺尚完好,但民国初年便仅存遗址。再结合当地诸庵寺之间方位关系可知,永慈寺与永亨庵位置大体相当。据此,笔者推测在七十余所庵寺中,称“寺”者仅兜率寺、永慈寺二家。万历四年该寺始兴时尚称“永亨庵”,下逮万历十四年已经易名为“永慈寺”,由庵升寺,大概可与七十二庵的核心——兜率寺的地位相埒。以往学者在谈到这处明代遗址时,要么只注意永亨庵,要么只关照永慈寺,没有考订二者为同一寺址前后使用过的两个寺名,遂不能揭示二者关系。

此外,距离永亨庵(永慈寺)遗址百多米的地藏殿遗址处,有一块碎为两部分的寺额石匾,该匾即正书“永慈寺”三字(图3)。这正与前述永慈寺护持碑碑文呼应。该石匾或许就出土于永慈寺遗址附近,具体情况已难知晓。

图3 永慈寺石匾额

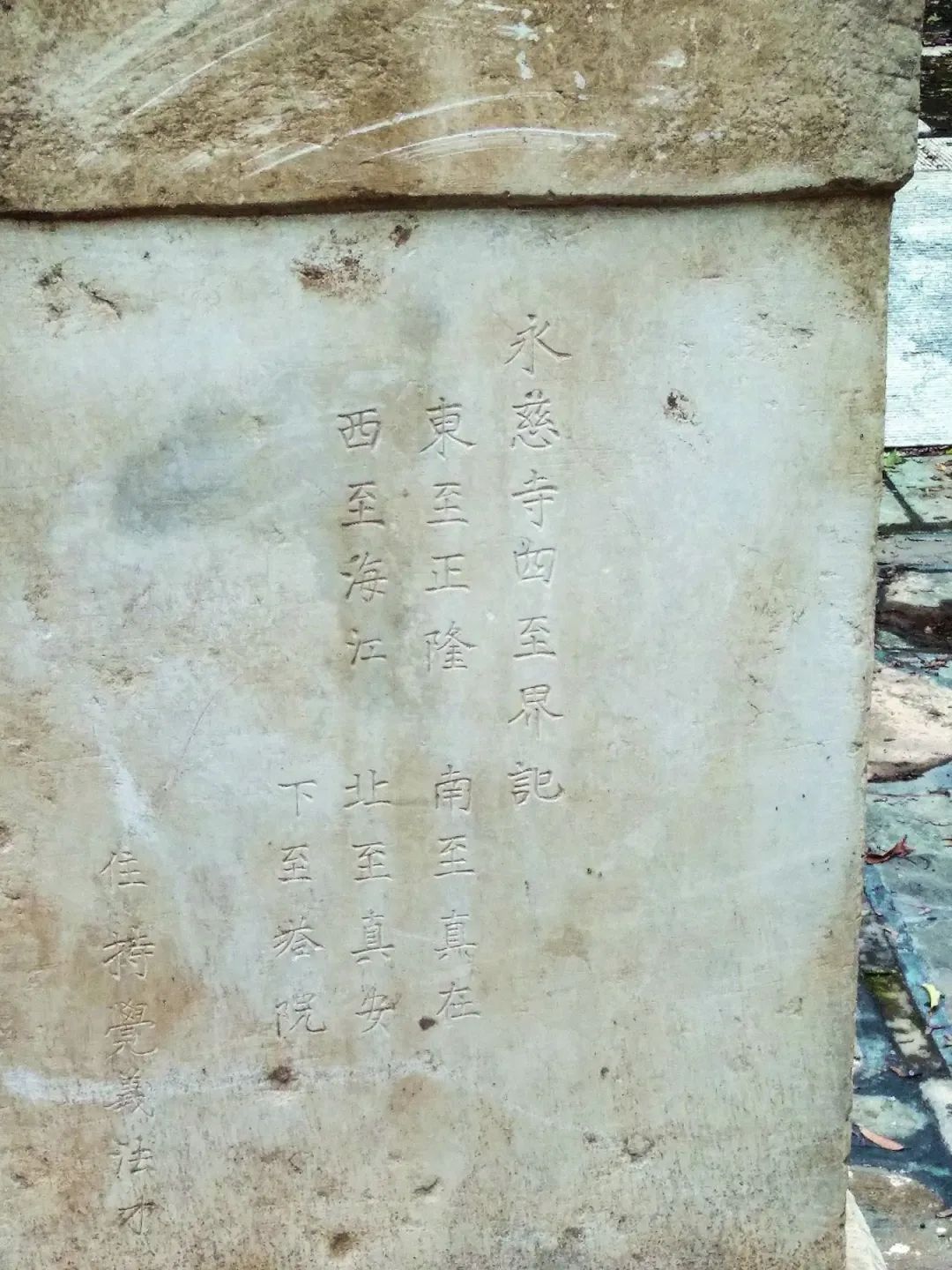

3.关于永慈寺四至问题

笔者调查永慈寺遗址时,发现新出土的永慈寺护持碑碑阴记录了永慈寺的四至,即《永慈寺四至界记》。碑文称该寺“东至正隆,南至真在,西至海江,北至真安,下至塔院”(图4)。这种四至界址标注方式令今人十分困惑。因为一般来说,古代寺庙四至为寺庙东、西、南、北相邻的地名或有关地理的概念、词语,但《永慈寺四至界记》记载的四个名词似乎与地理无关。那么正隆、真在、海江、真安指什么呢?

图4 永慈寺四至界记

首先,正隆是年号吗?金代海陵王曾以“正隆”为年号,但建筑空间以年号为四至,实在说不通。经过笔者反复思索并参稽其他资料,认为这四个标注四至界址的词语似乎为万历年间四位上方山僧侣的法号。

根据笔者对上方山现存其他石刻文物的考察,万历三十五年(1607年)兜率寺香火院地契碑或许能提供一些线索。碑文右下端刻写有地产纠纷缘起。大致为慈宁宫管事、御马监太监齐栋分得已故李姓宦官的地产。但这处地产是上方山佛寺区的香火地。僧侣们通过慈宁宫暖殿御用监太监陈儒和姜授向圣母太后奏禀,出内帑二百二十两银子用于偿还原价。从此,宦官与僧侣之间,两不赊欠。难能可贵的是,地契罗列出几乎当时全部的上方山寺院花名册,不仅有寺庙的名称,还有各庙住持的法号。在七十余个寺庙名称中,不仅赫然出现了本文所研究的“永慈寺”,而且还出现了《永慈寺四至界记》记载的两位住持的名字——正隆、海江。根据地契碑文,正隆大概是因果庵的住持,海江似乎是松朋庵的住持。关于真在与真常,虽然没有在地契碑文中找到对应的庵寺,但碑文中却有真大、真寿、真祥、真稳、真举等数位“真”字辈的僧侣法号。这提示我们“真在”和“真常”应为寺庵住持的法号。

关于“下至塔院”,笔者以为上方山历史悠久,早在永慈寺建立的万历年间以前,就已经形成一定规模的塔院,碑文中的“塔院”可能指唐辽时期即形成的诸寺塔院。另外,我们在解释这一问题时,应考虑永慈寺的所在地的地势。现场考察可知,永慈寺傍山而建,较其他诸寺塔院地势要高许多。古人在表达某地四至时,很难精确表示与四邻的高度关系,这里简单记一“下”字,表示永慈寺比塔院地势高。因此,《永慈寺四至界记》中将塔院与僧人法号并列也并不奇怪。

二、关于万历年间颁赐《大藏经》

自明代中期开始,明朝帝王就有对各地梵刹颁赐《大藏经》的习惯。在颁赐藏经的碑文中,一般要记述颁赐者、颁赐的数量等信息,且颁赐文本几乎完全一致。如万历十四年,万历皇帝敕谕普陀山宝陀禅寺:“兹者,圣母慈圣宣文明肃皇太后,命工刊印续入藏经四十一函,并旧刻藏经六百三十七函。通行颁布本寺。”同年,颁赐九华山地藏寺藏经。另外,据《护国慈慧寺颁布大藏经碑记》《广佑寺请经铸佛碑记》,万历十九年(1591年)、万历二十七年亦曾颁赐慈慧寺、广佑寺同样数量的藏经。

上述所举四例中,续入藏经函数、行文风格皆与《永慈寺护持碑记》完全一致。今天我们看到的万历年间所有名山大寺颁赐的《大藏经》敕谕文本中,“旧刻藏经”即指《永乐北藏》。永亨庵(永慈寺)建造储经橱柜并后续藏入四十一函万历续藏经,通过勒石立碑传诸后世,说明该寺在庋藏《大藏经》方面的作用与普陀山宝陀寺、九华山地藏寺相同。加拿大学者张德伟曾研究了万历年间所赐北藏的时空分布,指出万历年间出现过四次颁赐藏经的高峰。上方山永慈寺颁赐藏经活动即属于第一次高峰。

三、万历初年冯保及其党羽在京兴寺活动

上方山永慈寺内立于殿基遗址右侧的乾清宫管事牌子碑记录了不少太监的名字:

司礼监随堂太监孙秀、张大受、周海、何忠、王名、姚定、李忠、李友、戚坤、宋朝用,内□□善看管工程太监庞仓、孙昇、万寿、陈昇等,住持觉义、法才助修。万历四年四月初八日立

有些人名《明史》等传世文献中也有记载。需要指出的是,这些参与永慈寺营修工程的司礼监随堂太监,很多是冯保的党羽,如张大受、周海、何忠等人,他们与冯保一荣俱荣,一损俱损。如《明史·冯保传》:“保性贪,其私人锦衣指挥徐爵、内官张大受,为保、居正交关语言。……大受及其党周海、何忠等八人,贬小火者,司香孝陵。”这些人主要活动于万历皇帝登基到万历十年之前。在此期间,他们在北京地区兴建佛寺,下文仅举三例。

位于今北京朝阳区王四营古塔公园内的延寿寺塔前碑刻保存了冯保集团的崇佛史迹。据位于延寿寺十方诸佛宝塔东南一座题名碑可知,参与人员基本是宦官。碑额题为“名题宝地”字样。此碑上部中间处书写领衔者为:“钦差总督东厂官校办事、乾清宫带管事、提督两司房、司礼监掌监事、兼掌御用监印太监冯保。”除冯保外,第一排题名有何忠、周海、周剀、温泰、魏朝、孙隆、张诚、吴进姜、李昭、陈辅、郑真等。根据拓片及原碑所刻题铭情况,并未发现石碑的刻立时间,但“郑真”之名提供了线索。2010年底,郑真的墓志于石景山区五里坨隆恩寺东出土。据墓志可知,郑真在司礼监中的地位仅次于冯保。他于万历五年七月病故。所以,延寿寺十方诸佛宝塔旁边这处碑刻创立时间应不晚于万历五年。

北京西城区西直门北大街大后仓胡同的崇兴寺曾立有万历八年(1580年)重修天王殿宇碑。碑体字迹漫漶,剥蚀极为严重,阴刻题名几乎不能辨识,但仍透露出冯保党羽兴寺的宝贵信息:

有司钥库而天财库□□□□□□□□□□□□□之门……垣墉颓然……万历八祀余月上旬,署□司钥库御马监太监何公讳忠者,乃睹庙而兴思,捐己俸,愿重新之。

万历三年(1575年)葛守礼撰《敕赐普安寺重修碑记》,记载了立于今西城区河槽(旧北沟沿,今赵登禹路)西普安寺的重修经过。此次重修亦有冯保及其党羽的身影:

万历二年四月初十日奉承懿旨,发帑金,命今总督东厂司礼监掌监事太监双林冯公督委官匠。

以上三例都显示出明代司礼监在宦官领导的二十四衙门中的核心地位。关于明宦官二十四衙门中司礼监的职能研究,学界研究成果累累。正如胡丹指出,明代司礼监自英宗朝王振当权以来“岿然立于内监的顶峰”,缘于它既是内府庶政部门,同时更是机务衙门,一部分司礼太监参与大政,成为大明国家事务的管理者。王四营延寿寺十方诸佛宝塔旁题名碑中的冯保名衔,恰与本文探讨的《永亨庵颁赐藏经碑记》基本一致,亦从侧面表明冯保等人在万历初年北京地区兴寺活动之频繁。

综上,通过对上方山永慈寺、王四营延寿寺塔碑、育教胡同普安寺碑的分析可以看出,万历十年之前,冯保及其党羽中的核心骨干成员张大受、何忠、周海等人积极参与了内城、外城的佛寺新建或重修等佛事活动。

有学者指出,明代正统至天顺短短的二三十年间,京城内外建寺就达“二百余区”。明代中期如此,万历皇帝即位后的明代晚期亦如此。明代佛教史专家何孝荣曾研究憨山德清在崂山的活动、真节在南京栖霞寺倡教等晚明高僧大德对佛教复兴的贡献,并由此提出了“晚明佛教复兴”的概念。其中就包括万历年间宦官在北京内城及京郊地区群体性从事佛事活动,如写经、主持修建寺院、参与藏经颁赐等,都体现了他们成为明代宫廷沟通分散在各地的寺院的桥梁纽带。一方面,明代统治者如万历帝及慈圣太后通过宦官在各地寺庙从事一系列佛事活动,以达到复兴佛教的目的;另一方面,宦官作为刑余之人通过此类宗教功德行动,满足其畸形的心理需求。本文讨论的上方山地区的寺院兴建与颁赐藏经,也是“晚明佛教复兴”在北京西郊山地进行的一例个案。

京西南地区幽燕奥室的地理环境,对佛寺的创建有着得天独厚的自然条件。经考征,其中永亨庵、永慈寺为同一佛寺前后相继的寺庙名称,且该庵寺是明代北京上方山地区唯一一处颁赐藏经之所。这充分表明,永慈寺之地位远远高于上方山诸庵。结合距此不远的上方山主寺——兜率寺大雄宝殿后墙所刻冯保手书《四十二章经》,可以看出明代宦官群体具有较高的文化素养,他们深入介入了该地的佛事活动。