情境重构:康乐园展藏的明清铁钟研究

导 读

康乐园展藏有两口明清时期的大铁钟:其一为明代万历二十一年(1593年)铸造,曾供奉于“韶州府曲江县布恩上都大岭堡延寿庵”中,目前存放在马丁堂;其二为清代嘉庆四年(1799年)铸造,曾供奉于越秀山旧广州城的三元宫关帝庙,现高悬于康乐园的惺亭内,两口铁钟均有铭文。本文首次对铁钟的铭文进行抄录和考释,运用“情境重构”的方法,阐释大铁钟进入大学情境之中如何表达“身许国家、永作楷模”的家国情怀,如何铭记抗战迁校时的颠沛流离。本文旨在以康乐园铁钟为研究案例,超越对器物的平面描述,探寻因情境变化而促成器物价值的“汇聚和叠加”;将器物与精神相连,才可以见到器物流转与空间移易背后的人群和思想的跃动,对诠释和解读早期大学校园文化遗产具有范式意义。

在中华人民共和国成立前,康乐园为旧岭南大学校园,因近康乐村而得名。康乐园中建有“八角亭”和“惺亭”,亭内分别悬挂有明代和清代的铁钟。以往研究者对惺亭建筑多有关注,但对亭内所悬大钟留意甚少。

“惺亭”为“本校殉国员生纪念亭”,于1928年落成,是原岭南大学“惺社”毕业生为纪念母校师生史坚如、区励周、许耀章三位近代革命英烈而捐建(图1)。八角亭位于农学院(十友堂之北),四周为校园环绕,景致甚佳,亭高二层,层有四角,因是有八角之名(图2)。

八角亭内的明代铁钟铸造于万历二十一年(1593年),曾供奉在“韶州府曲江县布恩上都大岭堡延寿庵”中;惺亭内的清代铁钟铸造于嘉庆四年(1799年),曾供奉于广州城内越秀山上的三元宫关帝庙。这两口铁钟何时、被谁、因何缘由而携入大学校园中?与对待其他古物不同,这两口铁钟被带进康乐园之始并没有作为大学博物馆的珍藏,而是分别悬挂在校园中的凉亭内,它们具有怎样的功能和意义?物质文化研究者裘利安·布劳恩(Jules Prown)指出:“物质不是一望可知的‘文本’,而是需要解读的‘诗歌’甚至‘神话’。”本文首次对上述两口铁钟的铭文进行抄录和考释,通过“去情境化”和“再情境化”的情境重构方法,回溯铁钟从原生情境进入大学情境的过程;进而阐释在情境变迁中,铁钟如何宣示其意义、又如何重新获取自我定位,对系统梳理铁钟的文物价值和历史信息价值具有重要意义。

图1 《私立岭南大学校报周刊》封面:“烈士钟亭”(惺亭)

图2 《私立岭南大学校报周刊》封面:“八角亭”(消费合作社)

一、从“延寿庵”到“岭大村”:对抗战迁校的永远铭记

曾悬于八角亭内的明代铁钟(以下简称明代铁钟)通高82厘米,口沿直径约65厘米。蒲牢钮,钟身呈直筒状、不收腰,溜肩,微喇叭口;造型质朴,纹饰简单、铭文比较粗糙。纹饰为线雕凸弦纹,钟身下部有四个“卐”字图案。依照古钟的用途,学界将古钟分为梵钟、道钟、乐钟、朝钟和更钟等。梵钟和道钟,顾名思义就是在寺庙道观之中供作法事之用。明代铁钟依据其铭文应为“梵钟”。

有学者以长江为界,对比南北方的梵钟发现,南方梵钟普遍造型简单,“钟的口沿为平口,整个形状就像一个高顶窄沿的礼帽,……南方梵钟的蒲牢让你很难与叱咤风云、威武雄姿的龙联系在一起”。明代铁钟的蒲牢钮的兽面更接近人面特征,属典型的南方地区梵钟造型(图3),钟身铭文被四句诗“三匝门前正好修,一文舍出万文酹,如今寄在善门内,世世生生永无休”分为四个区域(图4)。

图3 明代铁钟

图4 明代铁钟铭文

据调查,广东和广西境内现存明清铁钟绝大多数为佛山铸造,且通常作为祭器供奉在祠堂和庙宇中。明清时期佛山冶铁业非常发达,铁钟由信士捐赠,铭文格式高度程式化,一般为“某地某寺庙缺少钟(或鼓),某某善男信女布施化缘,以期子孙连绵、财物丰荣”等祝福语;落款为捐赠人芳名、“某年某月立”等。明代铁钟铭文格式也是如此:“延寿庵”原本为古佛寺,寺庙重修后缺少梵钟,名为“蓝性志”的寺庙住持于是筹募铸造,化缘铸钟的“缘首”有何其信、钟廷佩、庐性邦、钟偕四人;铸造此钟期冀千秋万代子孙兴隆、求财有聚、耕种丰荣。

根据《(同治)韶州府志》,确有“延寿庵在布恩上都”的记载。另据《(光绪)曲江县志》,“布恩上都在城西四十里。里书经管西水捕属村:奎塘村、内藤村、煤千厂、黄草村、大岭村、盒头村、龙村、赤子岗白芒村,俱隶犁埠墟”。“布恩上都在城西四十里”,按照古代规制一里大约相当于400米计算,“布恩上都”应在韶关城西约16千米处。“大岭村”隶属于“犁埠墟”,今天韶关市西北约16千米处恰有“犁市镇大村”,可知铁钟铭文所载的“韶州府曲江县布恩上都大岭堡”,应为今天浈江区犁市镇的大村。

远在韶关的明代铁钟何时、被何人带来康乐园?线索直指抗战迁校。1942—1945年间,岭南大学曾迁校至韶关市曲江县大村仙人庙复课。

我们的校址是大村村后的仙人庙网山下,占地约三百亩。我们把这个区域名为“岭大村”,那是岭南大学的新村,表示和原来的大村有别。新建的礼堂于六月廿一日开工,现在已告落成,我们名为“怀士堂”。其他建筑物一律以康乐原校房屋旧有名称分别名之,如格兰堂、马丁堂、爪哇堂、陆佑堂、哲生堂、荣光堂、马应彪招待室……等等,应有尽有,示不忘旧。

本校岭大村新址,位于粤汉铁路仙人庙站附近,交通至为便利,曲江至仙人庙站路程为二十九公里,火车约行一小时,每日由曲江站开往仙人庙、既有仙人庙站开返曲江站火车,各有五次。本校另设有招待室一所于仙人庙车站对面,以备招待来往员生校友。

前文提及,“大岭堡”为今天韶关市浈江区犁市镇大村。2019年广东省文物考古研究所联合韶关市相关部门,发现并确认岭南大学抗战迁校的办学旧址就在此地。依据《抗战期间岭南大学大事记》记载,1942年4月“择定大村校址”,8月1日“在大村开始办公”,9月7日“三十一年度第一学期上课(488人)”;1945年日本人投降,同年9月5日岭南大学回迁康乐校舍。明代铁钟应该是岭大师生于抗战胜利后从数百公里外携回。或许岭大师生更看重此钟来自四百年前的“大岭堡”,与抗战迁校时的校址“岭大村”在字面和语义上耦合;恰因为“韶州府曲江县布恩上都大岭堡”这一铭文,为我们提供了追溯铁钟空间移易的线索。明代铁钟的质地和形制均不算上乘,但它是对那段颠沛流离岁月的最好铭记。

二、从关帝庙到惺亭:对革命先烈的恒久纪念

图5 1929年的惺亭

惺亭落成时亭内即高悬一口大铁钟(图5),因此又被称为“烈士钟亭”。该铁钟铸造于清嘉庆四年(1799年)(以下简称清代铁钟),钟身通高约185厘米,口沿直径约142厘米;顶部为蒲牢钮,溜肩、直筒形;钟身与钟口处以凸弦纹作明显区分;环状直口,口唇直径略大于钟身直径。钟身以“风调雨顺、国泰民安”八个大字对称分成两大区域,一侧为阳铸铭文,一侧铸有青龙、朱雀、鲤鱼、卷云、海浪等纹饰。铭文为楷书,字体布局规整、秀丽方正、笔画清晰(图6)。纹饰则线条流畅,鱼鳞、龙爪、雀羽生动鲜活,铸造工艺十分考究(图7)。

图6 清代铁钟铭文

图7 清代铁钟

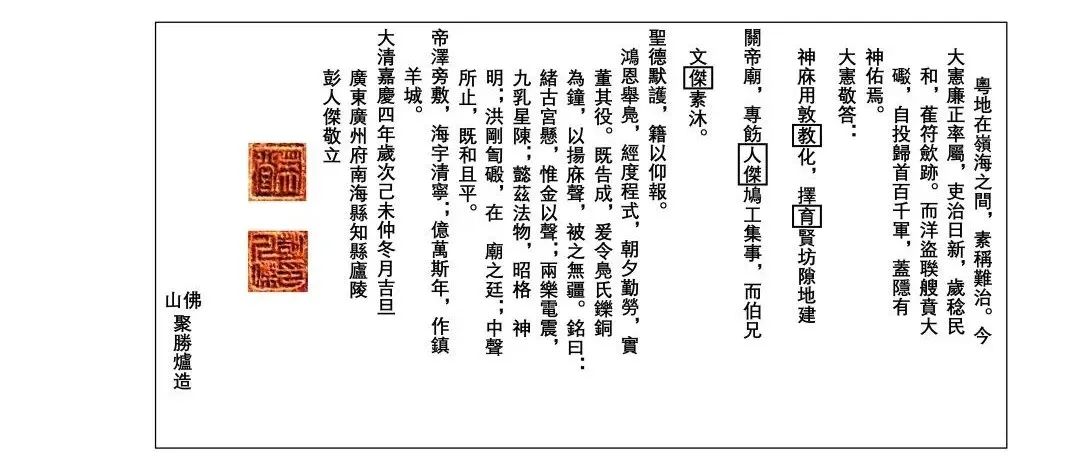

依据铭文,清代铁钟应为“道钟”,由南海县知县彭人傑在督修“关帝庙”时铸造,炉号为“佛山聚胜炉”。三国时期的蜀汉名将关羽死后被道教奉为“关圣帝君”,民间奉其为“关公”,且被作为武财神,在岭南地区民间信仰中相当盛行。

彭人傑在乾隆五十七年(1792年)至嘉庆六年(1801年)间分别履任河源县知县、东莞县知县、南海县知县、嘉应州知州等职。清代铁钟正是彭人傑在担任南海县知县时督造,钟上铸有两枚方形印章,分别是“英堂”“彭人傑印”。据《(民国)东莞县志》记载:“彭人傑,字英堂,江西庐陵人。乾隆五十九年以附监生知邑事,政尚慈祥。甫下车,问民疾苦。邑故有普济院,栖宿疲癃老疾,久圮,穷民无依。人傑捐廉重建,费金千余。复设义学、置义冢、甃石道、给寒衣,凡有利于民者,次第必举念。邑志有关治化,请邑绅续修。莅任三年,调保南海去。所撰普济院、义冢、绿荫亭诸记,邑人传诵焉。”彭人傑在任东莞县知县期间,重修《东莞县志》,计四十六卷,称为“彭志”。

清代铁钟铭文中提及“绪古宫悬”,参照元代的《乐府杂录》,“宫悬”是指仅适于皇帝的最高等级的用乐制度,寓意铁钟为天子宫悬的礼乐用器。清代铁钟的铭文显示,该铁钟既能演奏出庄重肃穆、如雷如电般的正声乐,也能奏出“既和且平”的中声乐,预示着社会和谐、海宇清宁。

三、景仰先烈 奋兴观感

物质文化研究者除了关注物品本身的叙事价值以外,更关注物品被展示的方式,以及它们作为教育工具的功能。明代铁钟距今428年,共经历三次空间移易:最初是曲江县延寿庵的“佛钟”,1945年抗战胜利后被置入康乐园的八角亭,20世纪80年代成为中山大学人类学博物馆的藏品;清代铁钟距今222年,原为广州越秀山关帝庙的“道钟”,1928年迁入康乐园的惺亭。这两口铁钟进入康乐园时并未被纳入岭南大学博物馆的收藏,而是露天展示于校园的凉亭中,发挥着“奋兴人民对于文化之观感”的功能。

1925年沙基惨案后,社会各界反抗帝国主义侵略的民族情绪高涨。岭南大学曾出版《尝胆录》,号召全体师生:“不贪生、不怕死、只为我可爱的国家,一起努力起来,推倒禽兽食人的帝国主义!”对死难烈士的赞誉广为传颂,“云山峙北,珠水徂东,永作楷模,式是英雄”“身许国家,气凌丑虏”“邈邈云山、飒飒英风”。与此同时,社会各界发起收回教育权运动,民国时期教育部曾规定:“学校不能以传播宗教为目的、不能将宗教课程列为必修课。”1927年岭南大学收归国人自办,由中国人担任校长和副校长,由中国人组成校董会。大学的教育理念由原来的宗教教育转向为中国社会服务,“先烈钟亭”正是在此背景下落成:“是亭为大学四年级所赠,所以纪念本校员生殉国诸先烈,……形式仿佛北平之天坛,地址居文理科学院之前,睹是亭者,不惟肃然生景仰先烈之思,兼且悠然增美术技艺之观念。”亭是中国传统建筑样式之一;钟在中国传统文化中有警醒、号令和召集的作用;纪念亭的修建是古与今、新与旧之间的完美融合。身处大学情境之中的纪念亭,具有维系传统文化、纪念报国先烈、教育校内师生等多种功能。

清代铁钟是由谁、通过何种途径迁来?可能与岭大第一任华人校长钟荣光有关。1927年钟荣光担任校长后,“学校大大得到扩展,他除了确保盖教学楼的资金外,还从一个被拆除的庙宇为学校搞来一个巨大的花岗岩石狮;当广州的一条街道需要加宽时,横跨道路的牌楼不得不拆除,钟校长经允许把其中最精致的一座搬来”,这座牌楼就是今天康乐园中的明代崇祯八年(1635年)修建的乙丑进士牌坊:“学校把迁建落成之日作为每年的‘励学日’,以激励学生发奋读书,并祝学术昌明。校方还希望学生在瞻仰石坊时,联想到七进士所在时代的西欧科学家如伽利略、牛顿等所建树的无形的科学牌坊,效法这些科学家的精神,重视科学研究,为社会服务。”此外,岭南大学教育体制的变化使博物馆由辅助的教学机构转变为独立的大学博物馆,博物馆藏品具有以下三种功能:“第一,供给专门学者之研究,第二,养成学生实物之观察,第三,奋兴人民对于文化之观感。”

惺亭位于康乐园中心,成为标志性景观之一:“凡好‘摆景’者,咸喜以之入镜头。”1949年中华人民共和国成立前夕,惺亭重修,曾请古文字学家商承祚先生的父亲——甲辰末科探花商衍鎏老先生补题“惺亭”二字:“惺亭经此品题,如登龙门,声价十倍,今后过斯亭者,大可饱览无遗,仰觇风采,惟有禁例一条,此亭只许人立,(亭亭玉立),不许人躺,幸莅校观光者,其善处之。”当前所悬“惺亭”匾额为商承祚1981年题写。

明代铁钟见证了抗日战争时期大学教育颠沛流离、生活困窘但却乐观积极的革命岁月。为了时刻铭记这段岁月,岭南大学师生千里迢迢将大铁钟携回大学校园。抗战期间为避免沦陷区高等教育遭受破坏,许多大城市的大学纷纷迁校至大后方办学。广州沦陷后,国立中山大学也曾“逃亡流浪五千里”辗转云南澄江、韶关坪石办学,有人这样描述1938—1940年间在澄江的中山大学。

抚仙湖在澄江山城之南,澄静茫冥的湖水,就是中大天然的游泳池,连亘数十丈的沙滩和草坪,成为了中大天然的体育场,东西龙潭绮丽的山色,成为了中大的校园;广大的平原沃野,代替了农场,原始的崎岖山路,代替了柏油路;复杂的民族,予中大同学们认识中国农村性质的一个良机。缅滇路的僻荒,省建厅的茶厂,都布满了中大同学实习的足迹。学生的社团,依然很多,大都是侧重在生活方面,特别是戏剧和歌咏方面来得蓬勃,这不仅是中大同学的感受,并且也教育了不少的民众。敌人摧毁了中大伟大秀丽的皇宫,却摧毁不了中大自强不息的信念;敌人糜烂了中大垂死腐化的奢华生活,却糜烂不了中大同学革命的作风。

从澄江迁校韶关坪石时,中大师生积极投身到扩大耕种、培育优良稻种以提高粮食产量,有效解决战时粮食不足问题;同时规划本省公路网,改善交通状况。无论在澄江还是坪石,大学社会生活依然丰富多彩,“每个学院都有音乐教授和体育教授:在交响乐之圈里,有了健强的体力,中山大学的革命的校风,可能而且必然更为滋长,更为浓厚”。铁钟蕴含的革命精神在岭南大学与中山大学一脉相承。

时光荏苒,铁钟被岁月无情地锈蚀,但它们蕴含的历史信息永不会被泯灭。正如清代铁钟上的铭刻:“洋盗联艘贲大炮,自投归首百千军,盖隐有神佑焉……”大铁钟威震四方,既护佑着先烈的英魂,也让侵略者们闻风丧胆,它们还在时刻警醒着我们勿忘国耻、砥砺前行。徜徉于康乐园中,革新的校风拂面而来,心系家国、永志毋忘。