8000多年前新石器聚落的水稻栽培与驯化记录

字号:T|T

2022-05-13 15:17 来源:中国科学杂志社

古水田、水稻小穗轴、水稻植硅体等是研究早期水稻栽培与利用的重要对象。近期,《中国科学:地球科学》发表了中国国家博物馆邱振威博士、庄丽娜研究馆员,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所饶慧芸博士,浙江大学林留根教授和伦敦大学学院庄奕杰博士的研究成果,该研究团队揭示了8000多年前淮河中下游早期水稻栽培的证据,这一发现证明了淮河已成为史前中国又一个重要的水稻栽培与驯化中心。

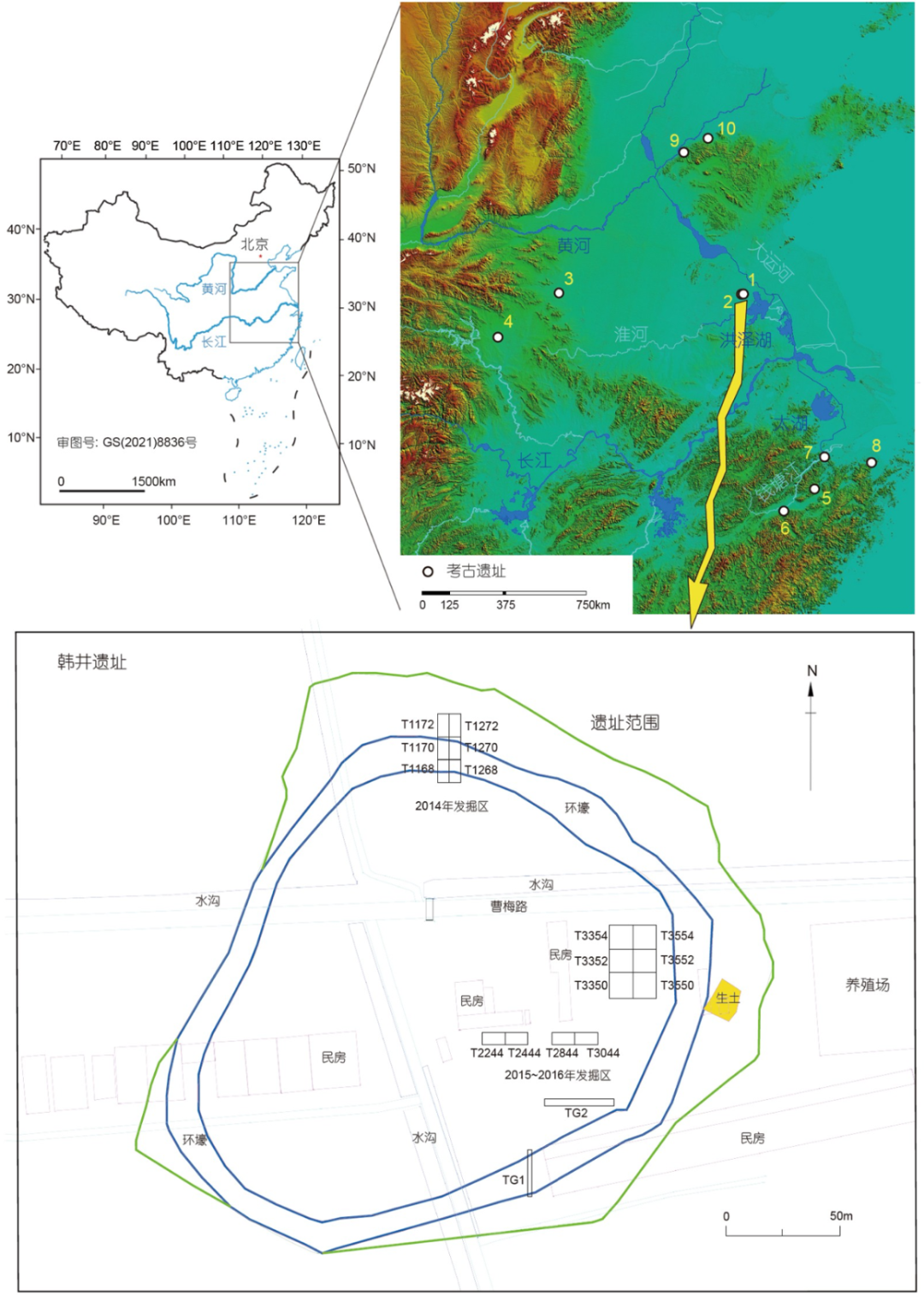

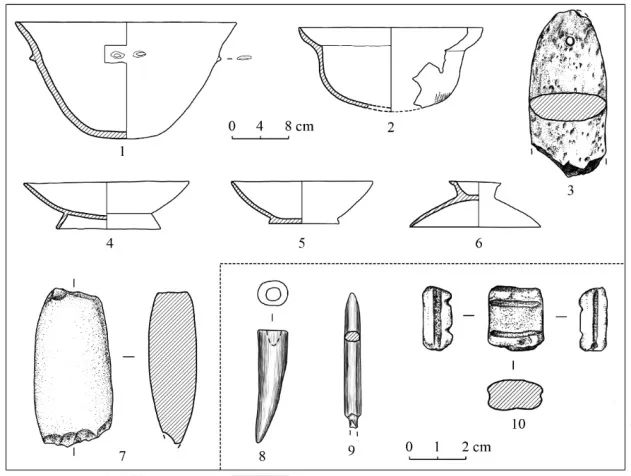

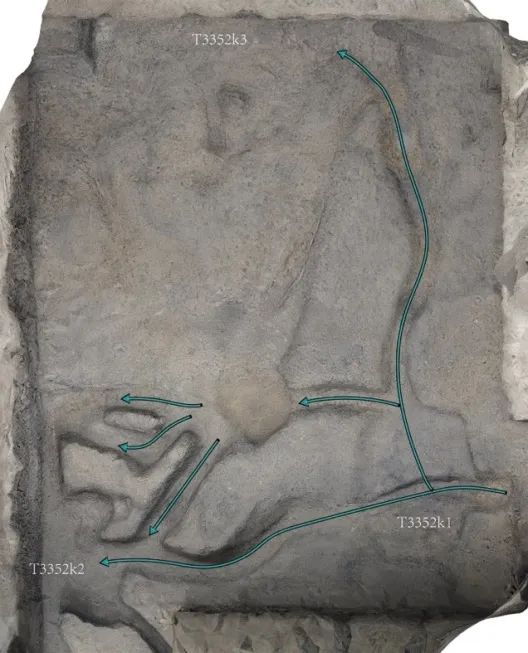

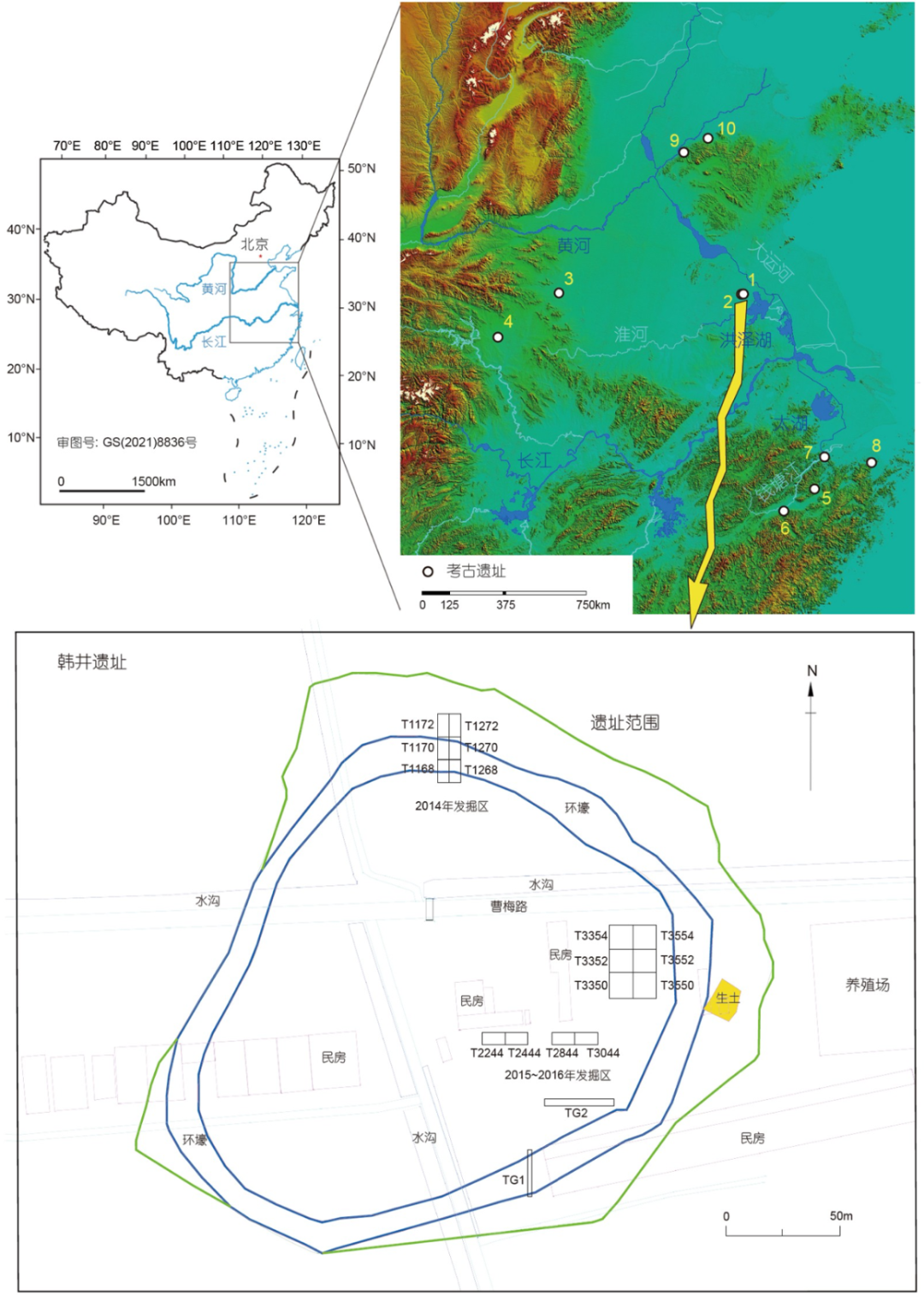

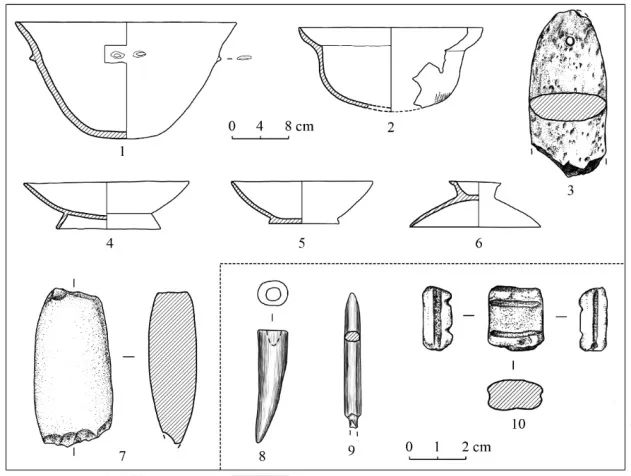

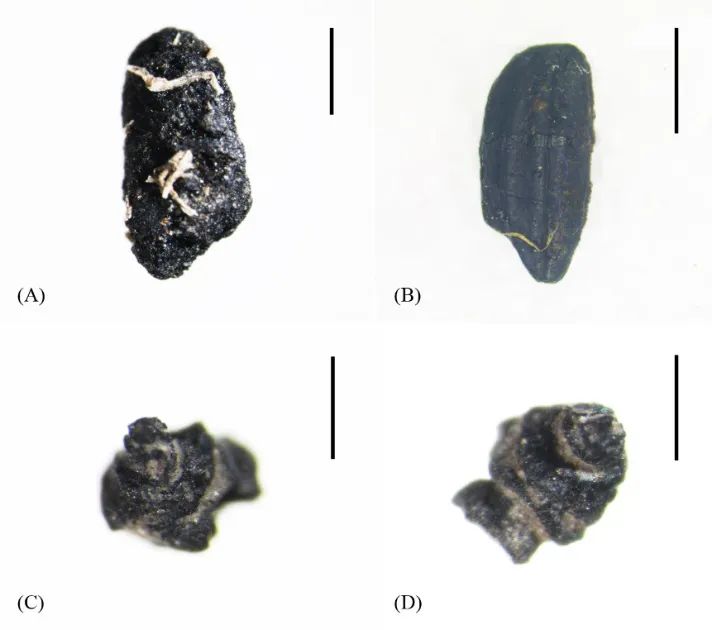

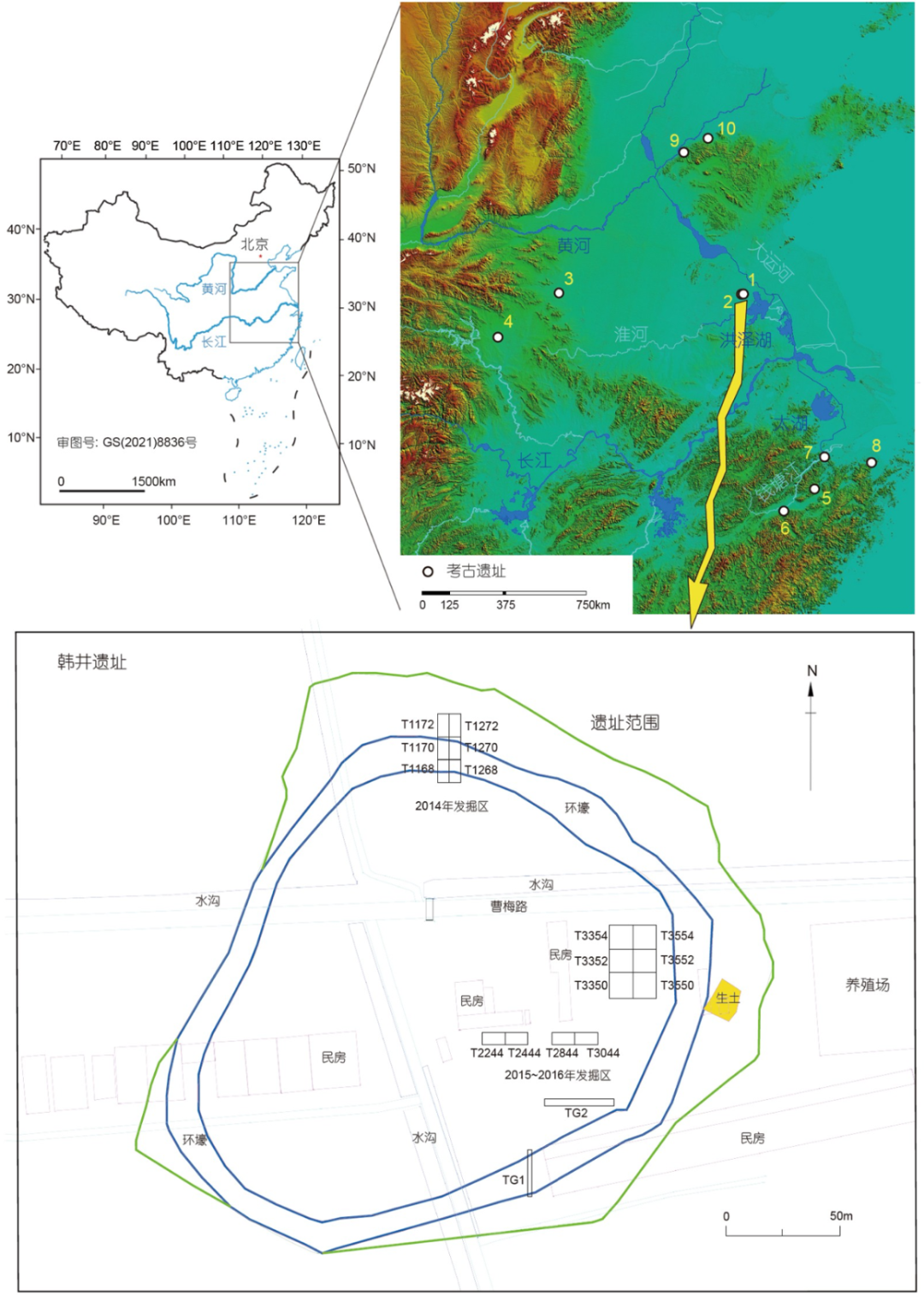

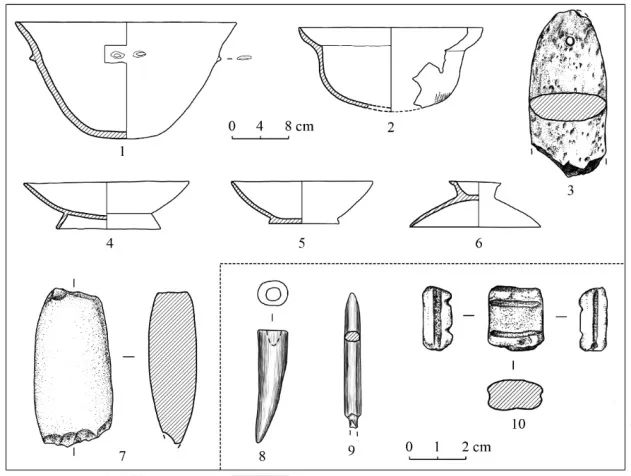

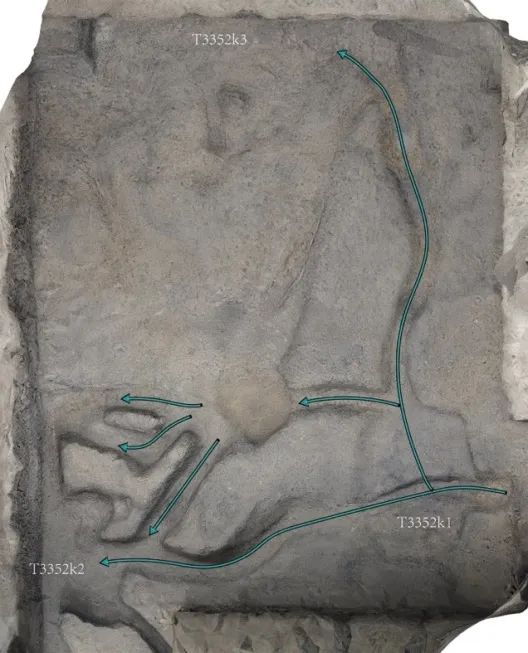

韩井遗址位于淮河中下游的泛滥平原,紧邻顺山集遗址(图1)。2014~2016年,中国国家博物馆、南京博物院和泗洪县博物馆组成联合考古队,对其进行了连续三年的田野调查和考古发掘(图2)。田野考古揭露了韩井距今八千多年前的环壕聚落,其中稻田状组合遗迹的结构和堆积性状较为特别,反映了较成熟的水资源管理与利用模式,其很可能是接近水稻田一类的结构与堆积类型(图3)。

图1 研究区域及邻近地区遗址分布(上)、韩井遗址平面图及发掘区位置(下)

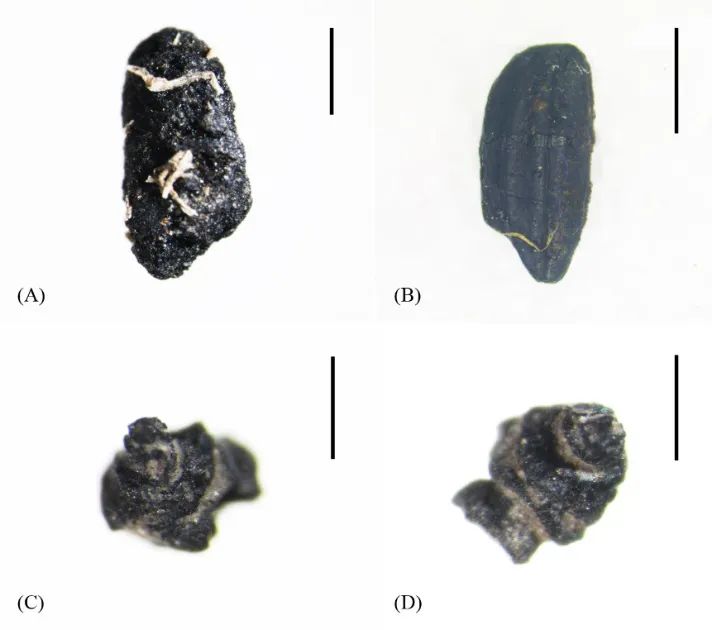

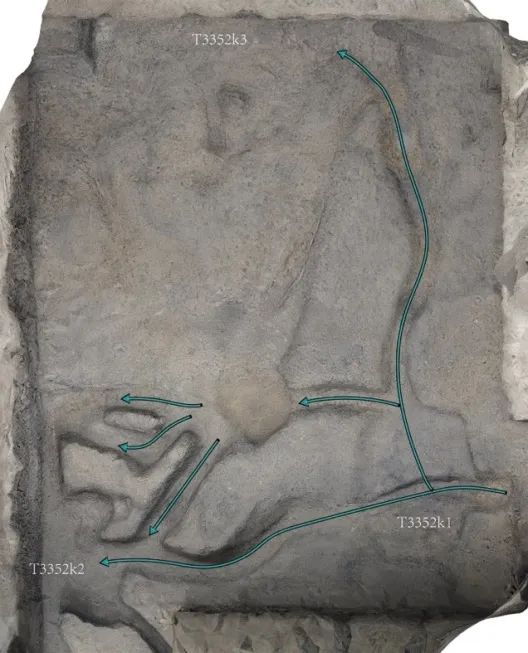

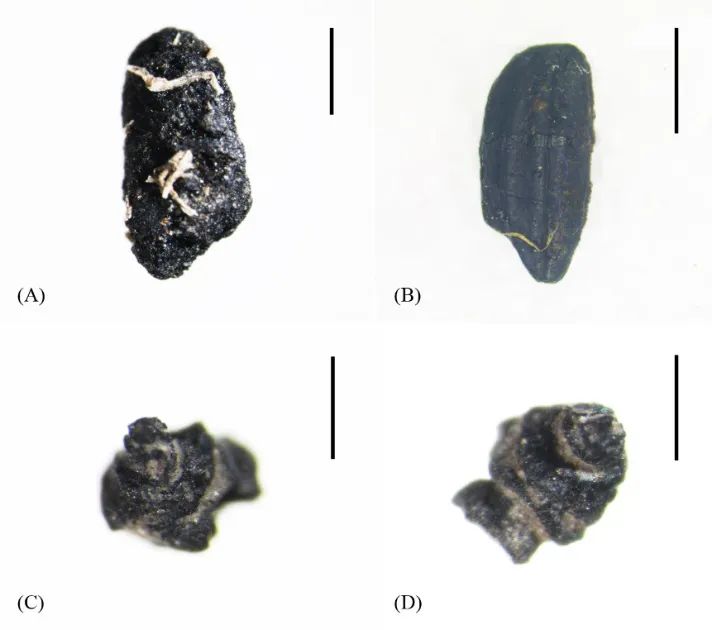

研究团队开展了浮选、植硅体、陶器微观结构、陶器有机残留物、加速器质谱碳十四测年等多学科分析工作。出土的炭化水稻和水稻小穗轴显示(图4),驯化稻和野生稻可能在韩井遗址共存。部分炭化水稻的直接加速器质谱碳十四测年结果校正后距今约8400~8000年。水稻扇型与水稻双峰型植硅体揭示了韩井遗址水稻驯化程度的不一致现象。陶器内壁、外壁以及陶胎断面发现有不同程度的炭化水稻遗存或印痕(图5),可能是水稻颖壳和秸秆被用作陶器孱和料的反映。根据陶器脂类分子标记物和脂肪酸单体碳同位素初步分析结果,推断遗址的陶器主要用于加工C3植物(可能是水稻)、水生动物和陆生非反刍动物(待发表)。结合动植物遗存的分析结果可知,渔猎、水稻栽培和野生植物资源利用均是韩井遗址生业经济的重要组成部分。这种生业经济模式彰显了新石器时代早中期淮河流域生计策略的共同特征,即狩猎和采集在食物生产中仍然占据重要地位。

图4 韩井遗址出土炭化水稻(A,B)与小穗轴(C,D)

综合以上证据和淮河流域早期的发现与研究成果(以顺山集文化与贾湖遗址为代表),研究人员认为淮河流域是中国史前早期水稻栽培和驯化的另一个中心,其可能经历了与长江中下游不同的稻作农业起源与发展模式。

水稻扇型植硅体鱼鳞状纹饰和水稻双峰型植硅体的形态测量表明,这两种类型植硅体所反映的韩井遗址的水稻野生与驯化情况存在一定的非协同性。这种差异可能源自一些分析手段和方法论等因素,如采样环节、分析方法、测量过程和数据统计分析等的标准不统一。今后还应致力于研究其是否与水稻栽培初期的生理性质或其他一些因素有关。