古保论坛|清末古籍影印小记

字号:T|T

2022-05-12 10:15 来源: 国家古籍保护中心

上海徐家汇土山湾

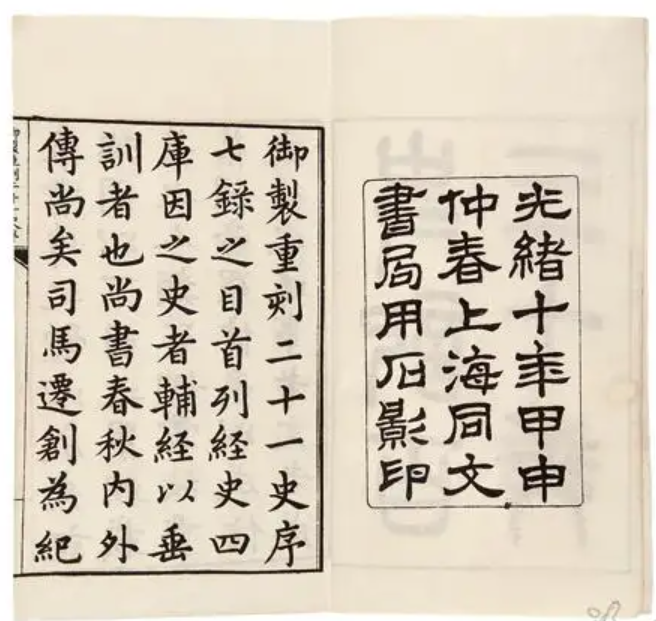

古籍影印,是清末随着西方的照相石印术传入我国,产生并发展起来的。贺圣鼐《三十五年来中国之印刷术·平版印刷术》云:

“吾国之有石印术,发剏于上海徐家汇土山湾印刷所,时在光绪二年(1876)。前此在宁波之花华圣经书房顾尔达(Mr.Coulter)亦曾拟办石印于中国,然未见诸事实。土山湾印刷所之首办石印者,为法人翁相公及华人邱子昂二人。然其所印者,仅限于天主教之宣教印刷品,如唱经等件而已。石印书籍以上海点石斋石印书局为最先。……书商见其获利之钜且易,于是至光绪七年(即西历一八八一年)粤人徐裕子(鸿复)有同文书局之设,购备石印机十二架,雇用职工五百名,专事翻印古之善本,《二十四史》《康熙字典》及《佩文斋书画谱》等书尤其著者。(张静庐《中国近代出版史料初编》257 页)”

从贺圣鼐所述及相关资料来看,古籍影印起源于1879年的点石斋石印书局,此后的近二十年,唱主角的是点石斋石印书局和同文书局,确定无疑。这个时期古 籍影印活动的主体是印刷机构,如各石印书局、书庄等,目的是充分利用先进的照相石印设备,更快、更多地获取利润。自身没有印刷设备的书局、书庄,原以销售图书为业,此时亦跟风影印旧籍,只是印制工作需要外包,性质与前者相同。民国时期古籍影印的主体变为出版机构,例如商务印书馆、中华书局等,经营者的目光更长远,专业性更强,开始重视影印古籍的社会效益,因此获得了更高的经济效益和知名度;印刷则沦为图书制作的一个技术环节。中华书局创始人陆费逵,对那个时期印刷业与出版业的关系,有过一个经典论述:

“我国习惯,对于出版业和印刷业,向来界限不分。古昔不必说了,就现在两个大的出版印刷业说:商务印书馆谁都知道它是我国唯一的出版家,它的营业,出版占十分之六,印刷占十分之三,但是它最初是专办印刷的,所以它的牌号到现在还有‘印书馆’三字。中华书局在印刷业也占着全国第二的位置,彩印且占第一的位置。但是它最初只营出版业,不从事印刷,所以到现在仍是以书局为名。(陆费逵《六十年来中国之出版业与印刷业》,引自张静庐《中国出版史料补编》273-274页)”

印刷业与出版业界限不分的主要表现,就是印刷机构大肆翻印古书。陆费逵先生接下来对印刷业印行古书的方式,作了说明:

“当时的石印书局,因自己不编译,专翻印古书,所以没有什么编译所的名称。大概在发行所或印刷所另辟一室,专从事校阅。总校一人,一定要翰林或进士出身,月薪三十两。分校若干人,举人或秀才出身,月薪十两左右。搜觅到一种书,经理决定要印,便照相落石,打清样校对,校过便印订,所以出书是很快的(同上)。”

从事校阅的总校、分校,有时还要负责为翻印之书撰写序言,但落款署名的往往是书局老板。如点石斋影印本《皇清经解》序言,述该书内容、修撰历史甚详,显然不是英人美查所能胜任,却落款“点石斋主人譔并书”,还钤有“美查”之印。同文书局所 印之书的序言,也经常落款为“同文书局主人”。

“自己不编译”,印什么书完全跟着潮流走,什么书赚钱快就印什么书,是印刷业做书,或者说清末古籍影印的重要特征。

清末影印古籍的特点

陆费逵先生在《六十年来中国之出版业与印刷业》中,对清末影印古籍作了一个概述:“石印业印书多而营业盛。因为科举时代携带便利的缘故,各种经书及《大题文府》《小题十万选》一类的书,都缩成极小的版本。后来科举改革,要考 史鉴策论,于是《廿四史》《九通》《纲鉴》以及各种论说,又复盛行一时。”

陆费逵先生总结那一时期影印古籍的特点有二,其一是科举参考类书数量大,其二是便于携带的缩印本多,可谓一语中的。我们随意翻阅一下清晚期的有关书目即可发现,诸如《大题文府》《小题文府》《小题三万选》《小题四万选》《小题五万选》《小题十万选》《小题正鹄》《小试金丹》《四书典制类联音注》 《五经备旨》《增订四书备旨》《策学备纂》《经学辑要》《增广诗韵全壁》等应试石印书种类繁多,版本丰富;史鉴策论之书,如《廿四史》《纲鉴易知录》等,各出版机构亦纷纷涉足,翻印之书比比皆是。上述图书的一大特色,便是“袖珍版式,以其便于舟车诵读”。

此时的“袖珍”书,开本小的出奇,例如同文书局光绪甲申(1884)印制的《典林瑯嬛正续编》,开本高9.5厘米,宽6.9厘米;点石斋光绪五年(1879)缩印的《四库全书简明目录》,开本更小到高9.2厘米,宽6.1厘米。此时之“袖珍版式”,已非宋元巾箱本可比。传统的中国古籍普遍“字大行稀”,版面舒朗,故早期的巾箱本书品虽小,字却不小。石印袖珍本,缩小原书开本的同时,有时还采用“四拼页”,甚至“九拼叶”的方式,在本就很小的半叶版面上,拼接了两个或者四 个半筒子叶。书商大幅度缩印古籍的真实用意,是为了抢占市场,获取更多的经济利益。正如醒醉生《庄谐选录》卷六所云:“近年石印书盛行,然业此者涉利为主,贪缩小则书少易售,遂至小如丝缕,因此伤目者多矣。”

清末社会动荡,法纪松弛,导致图书出版陷入无序,甚至恶性竞争的状态,作为翻印快捷便利的石印书出版,更是首当其冲。除《通鉴辑览》《佩文韵府》《佩文斋书画谱》《渊鉴类函》《骈字类编》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》 等“大路货”,被众多书庄抢印外,号称第一盈利之书的《康熙字典》,竞争尤为激烈。据不完全统计,清末参与影印《康熙字典》的机构有点石斋、同文书局、锦章书局、广益书局、宝善书局、宝文书局、澄衷学堂、复和书局、久敬斋、鸿文书局、鸿章书局、积山书局、宝文阁、凌云阁、文盛堂书局、文星书局、文玉山房、瀛华书局、章福记书局、上洋鸿宝斋、慎记书庄、月育文书局、商务印书馆等,多达二十几家。其中市场行情较好的点石斋、同文书局版本,被多家书庄克隆印制。点石斋的三栏本《康熙字典》甚至被文玉山房、瀛华书局翻制成铜版印刷,后来居上。

即使是篇幅巨大的二十四史, 也不乏竞争者。点石斋动手最早,于光绪癸未(1883)推出了仿汲古阁本《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》;光绪戊戌(1898 )重印;至光绪癸卯(1903)印行了《辽史》,行款相同,均为每半叶 二十二行,行五十字的割裱本。因资料不全,点石斋本《二十四史》不知最终是否完成。同文书局的乾隆殿版《二十四史》,于光绪甲申(1884)面世,版式依照殿本,开本略小。同文本《二十四史》因内容完整并附考证,字迹清晰,先后被竹简斋、上海文澜书局、五洲同文局翻印。其中竹简斋采用逐行割裱方式,将同文本 710 册缩减至 200 册,开本有大小之分(16开、32开),至少印刷过四次;上海文澜书局更以三栏九拼页的方式,缩至80册;只有五洲同文局版式未变。另外,上海蜚英馆、久敬斋也分别影印了前四史,二者版心均标注“乾隆四年校刊”,貌似殿本,但行款差异较大,似为逐字割裱,蜚英馆每半叶十五行,行三十二字;久敬 斋每半叶二十三行,行四十八字。

陆费逵先生在《六十年来中国之出版业与印刷业》中,提到清末影印古籍衰败的原因时说:“三十年前清朝废科举,于是石印业一落千丈。考试的书原售一、二元的, 此时一、二角也无人要。大的石印书庄因考试书的倒霉,都关门了”。其实,当年石印业一落千丈的原因,固然同废科举有关,但更主要的还是印刷业主导下的古籍影印,主持者目光短浅且唯利是图,又缺乏古书版本、出版专业方面的知识,注定了其昙花一现的命运。

同文书局启示录

光绪七年(1881),粤商徐鸿复、徐润开设了同文书局,购备石印机12架,雇用职工500名,专事翻印古籍善本。《徐愚斋自叙年谱》光绪八年附记,对同文书局的始末作了一个简要概括:

“查石印书籍,始于英商点石斋,用机器将原书摄影石上, 字迹清晰,与原书无毫发爽,缩小、放大悉随人意。心窃慕之,乃集股创办同文书局, 建厂购机,搜罗书籍以为样本,旋于京师宝文斋觅得殿板白纸《二十四史》全部、《图书集成》全部陆续印出,《资治通鉴》《通鉴纲目》《通鉴辑览》《佩文韵府》《佩 文斋书画谱》《渊鉴类函》《骈字类编》《全唐诗文》《康熙字典》,不下十数万本,各种法帖、大小题《文府》等,十数万部, 莫不惟妙惟肖,精美绝伦,咸推为石印之冠。迨光绪十七年辛卯,内廷传办石印《图书集成》一百部,即由同文书局承印,壬辰年开办,甲午年全集告竣进呈,从此声誉兴隆。唯十余年后,印书既多,压本愈重,知难而退,遂于光绪二十四年(1898)戊戌停办。”

说同文书局影印之书“莫不惟妙惟肖, 精美绝伦,咸推为石印之冠”,绝非妄言, 就以当时最具影响力的两部书《康熙字典》《二十四史》为例,便可证明。先说《康熙字典》。

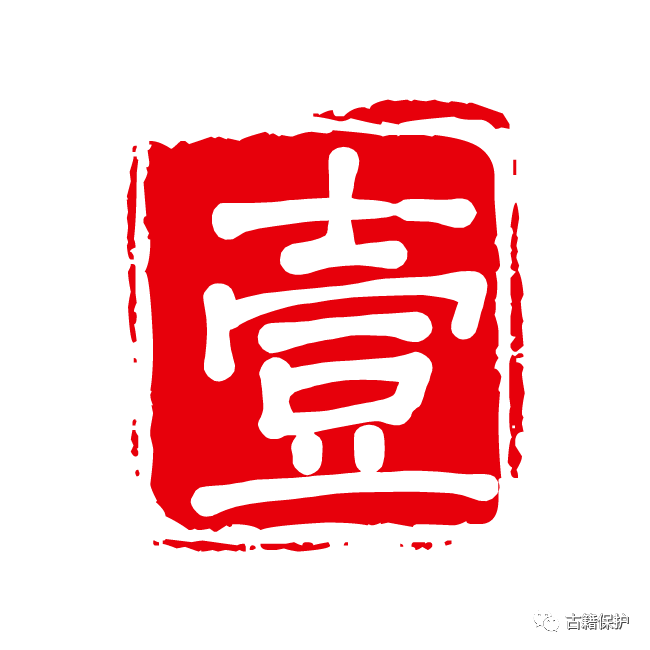

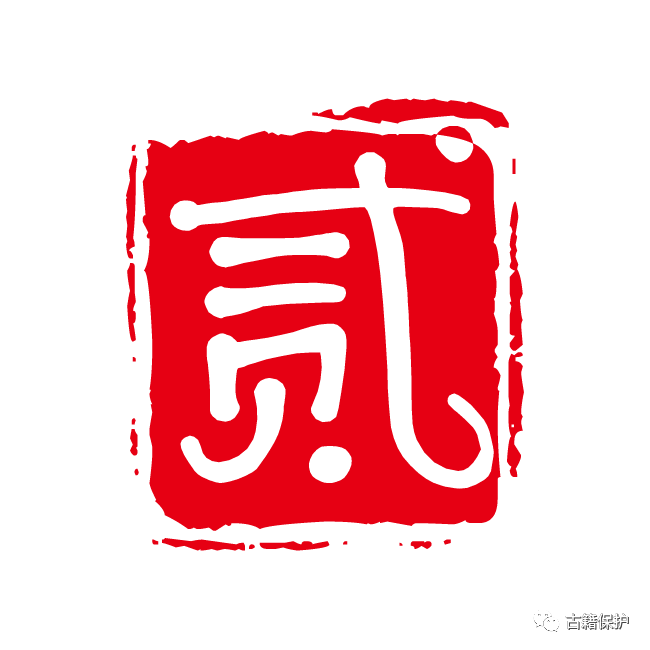

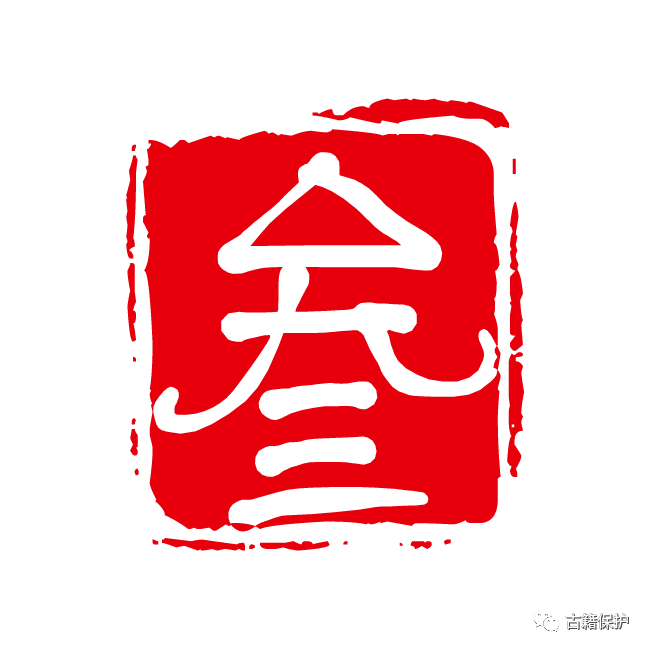

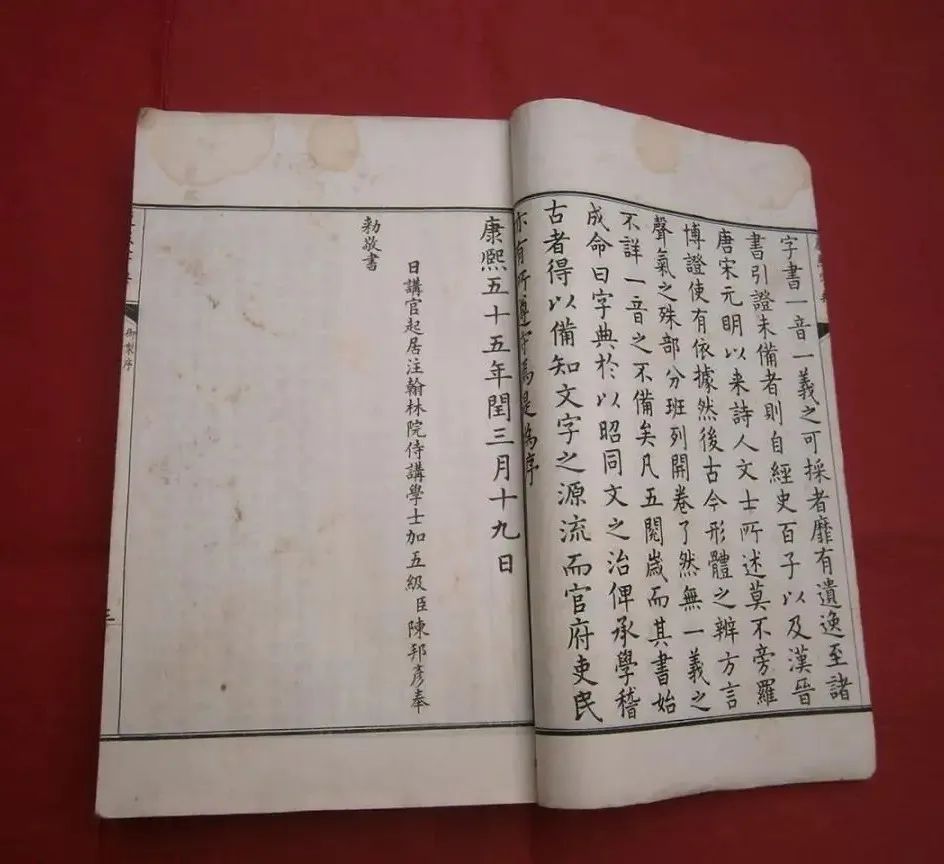

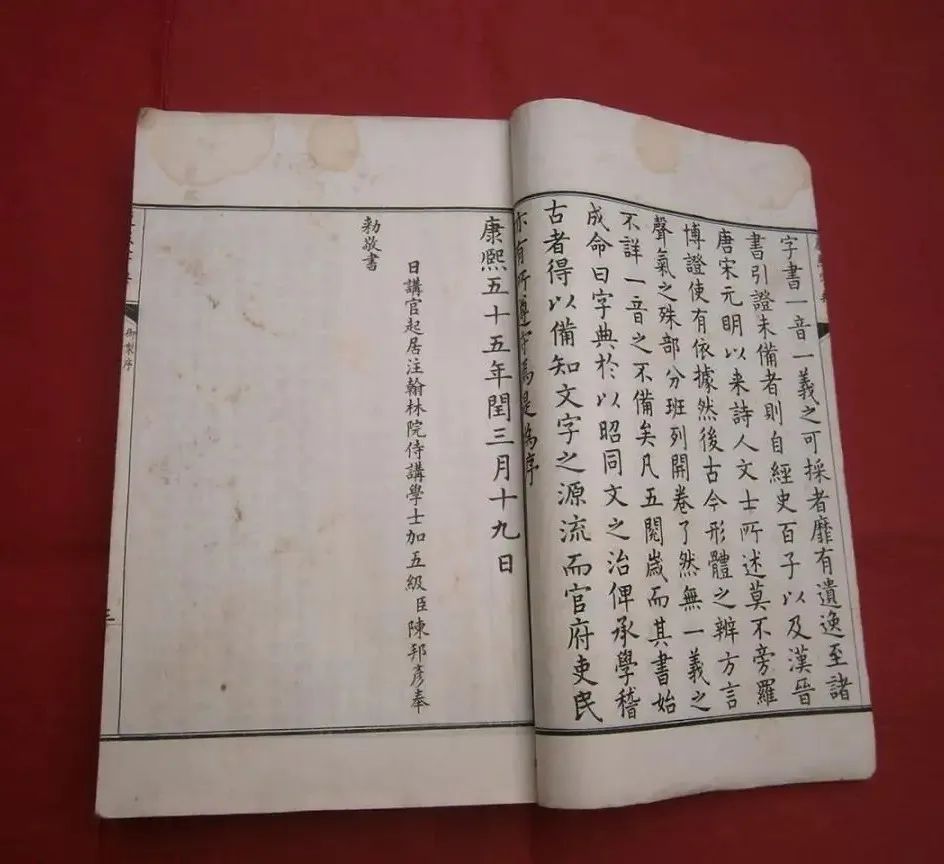

同文书局从清光绪癸未(1883)开始影印《康熙字典》,当年出了两个版本,其中一种在天头排列了篆字。原版《康熙字典》是没有篆字的,这一版大概是《康熙字典》影印本中首次增加了篆字。此后增篆《康熙字典》便成为主流产品,广受欢迎。光绪庚寅季春(1890),同文书局推出了半叶十八行,行二十四字本《康熙字典》,在字体缩小不明显的情况下,比殿版十六行本节省近十分之一的篇幅,又增加了篆字,且编校精当,字迹清晰,很快受到追捧。至迟在民国十四年(1925), 中华书局便开始影印同文书局十八行本《康熙字典》,强强结合,由此开启了同文书局本《康熙字典》畅行百年的辉煌史。1949 年之前,中华书局本《康熙字典》,封面书签均标有“同文书局原版”字样,书前牌记为“同文书局原版中华书局精印”。1958年1月,中华书局出版发行了精装本《康熙字典》,并在每页下方标注“同文书局原版”字样,至今重印了上百万册。

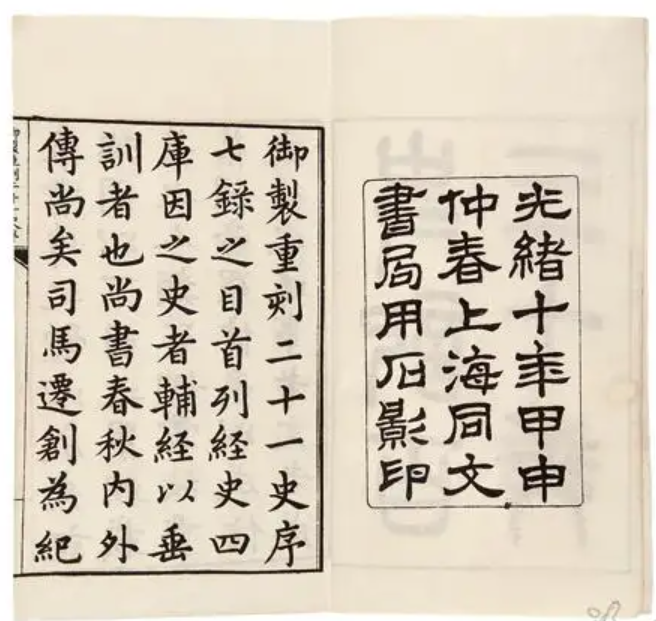

再说《二十四史》。武英殿《二十四史》,是中国早期石印业者最为看重的“热门”, 捷足先登的是同文书局。同文书局《股印二十四史启》云:“欲窥全史者,非殿版不可,而殿版又非乾隆初印不可。盖重修晚出之本,往往渐失其真,不足贵也。道光以前,累世承平,人文蔚起,通都大邑,必有庋藏全史,以备大雅观摩;兵燹之后,斯文浩劫,志学之士欲求全史而读之,盖有登天之难焉。本局现以二千八百五十金购得乾隆初印开化纸全史一部,计七百十一本,不敢私为己有,愿与同好共之,拟用石印,较原版略缩,本数则仍其旧。” 光绪十年(1884),同文书局本《二十四史》陆续面世。该书高20厘米,宽12.6厘米,属于32开本尺寸;半叶版框高15厘米,宽10厘米;十行,行二十一字。开本不大字却不小,既便于庋藏,又省料利于降低书价。

民国学者钱基博,对同文本《二十四史》颇有微词,他说:

“光绪间,泰西石印法初传至中国时,粤之徐氏创同文书局,印精本书籍,最著名者为覆印武英殿《二十四史》,皆全张付印。徒以所得非初印本,字迹漫漶,乃延人描使明显,便于付印;又书手非通人,遇字不可解者,辄改以臆,讹谬百出。尤可笑者,自言所据乾隆四年本,而不知四年所刻,固无《旧五代史》,又未见乾隆四十九年殿本,辄依殿板行款,别写一通,板心亦题乾隆四年,书估无识,有如此者。然世乃以字迹清朗,称为佳本。竹简斋印《二十四史》,遂用同文书局本,故错字一仍其旧。”

钱基博所云多不属实。首先,谓“徒以所得非初印本,字迹漫漶,乃延人描使明显,便于付印;又书手非通人,遇字不可解者,辄改以臆,讹谬百出”,似证据不足。殿本《二十四史》面世,至光绪十年同文书局影印之时,不过百年,《旧五代史》则又晚四十年,“字迹漫漶”应属个例;“延人描使明显,便于付印”,系当时石印业普遍之流程,即后来商务印书馆亦无例外;至于“遇字不可解者,辄改以臆,讹谬百出”,不但钱氏未能举证, 后来也无人指出。其次,“又未见乾隆四十九年殿本,辄依殿板行款,别写一通”,此说绝非事实。徐润为清末著名实业家,“四大买办”之一,兼任招商局会办(其个人持股百分之五十以上),与李鸿章、张荫桓等朝廷权贵关系密切,搞到一部初印殿本《二十四史》应该不难。前引《徐愚斋自叙年谱》即明言“于京师宝文斋觅得殿板白纸《二十四史》全部”, 同文书局《股印二十四史启》又谓“本局现以二千八百五十金购得乾隆初印开化纸全史一部,计七百十一本”,《旧五代史》自当在其中。并且,《旧五代史》皇皇一百五十卷二十四册,“依殿板行款别写一通”,写后尚需雕版,谈何容易!从时间上看,《旧五代史》与《史记》等均系“光绪十年甲申仲春”首版之书,根本没有“别写一通”的可能。实际情况是,同文书局编印者误以为所购之《旧五代史》(乾隆四十九年校刊本)非初印,特将中缝“乾隆四十九年”改为“乾隆四年”,冒充“初印”。此举虽属无知妄为,与“依殿板行 款别写一通”性质不同,同文书局《旧五代史》系乾隆四十九年殿本是没有问题的。同文本《二十四史》因印制精良,后为竹简斋、中华书局多次翻印,销量多达上千部。

总体上看,同文书局影印本的质量在当时堪称一流,因而《康熙字典》《二十四史》等书,成为同行翻印的底本,并标注“同文原版”以提高身价。另外,同文书局影印书品种繁多,凡当年热门之书应有尽有, 除前文徐润自述之书外,能见到者尚有《三礼图》《经学辑要》《四书经史摘证》《宋本说文解字》《说文解字双声叠韵谱》《尔雅音图》《切韵指掌图》《韵史》《纪元编》《钦定四库全书简明目录》等上百种, 皆纸张白净,字迹清晰,质量上乘。

然而,细查之下可以发现,同文书局所印之书,与其他大小书庄之书并无本质区别,多为重复出版,版本也是常见的清代通行本,所谓《宋本说文解字》《宋本切韵指掌图》,实为清代翻刻本。在此情况下,同文书局精心校阅、印制及优质的纸张材料,反而增加了成本,在“劣币驱除良币”的大环境下,“印书既多,压本愈重”,直至关张停业,就不足为怪了。无独有偶,情况与同文书局相似的点石斋 石印书局,也于宣统元年(1909)停业,并入上海集成图书公司。

发人深省的是,历经清末三十余年,数十家书局书庄翻印古籍的热潮后,张元济先生在1920年写就的《四部丛刊启》中,感叹道:“自咸同以来,神州几经多故,旧籍日就沦亡,盖求书之难,国学之微,未有甚于此时者也。……此其所收皆四部之中,家弦户诵之书,如布帛菽粟,四民不可一日缺者。”这段话,几乎全盘否定了此前的古籍影印成果,虽略显武断,却也八九不离十。

清末古籍影印最大的成绩:在照相石印技术及古籍版式设计等方面,积累了不少经验,为民国时期古籍影印的大发展,打下了一定的基础。例如,同文书局殿 本《二十四史》、十八行本《康熙字典》等书的开本,堪称“黄金”尺寸,商务印书 馆的《四部丛刊》与此相仿,大概受到启发。张元济先生对此开本的评价甚高,曰:“雕版之书,卷帙浩繁,藏之充栋,载之专车,平时翻阅,亦屡烦乎转换。此则石印,但略小其匡而不并其叶,故册小而字大;册小则便庋藏,字大则能悦目。(《四部丛刊启》)”再有,“四拼页”“九拼页”等 割裱缩印方式,也为后人大量采用,如中华书局影印的《古今图书集成》,开明书店的《二十五史》,都是九拼页,将鸿篇巨制的古代名著大幅缩小,为大部头古籍图书的普及,作出了贡献。