秦汉玉容器及相关问题探析

字号:T|T

2022-05-12 10:12 来源:社科院考古所中国考古网

摘要:秦汉玉容器有杯、高足杯、角形杯、觯、碗、盒、辟邪形壶和琮形器八类,以高足杯、觯、杯为主。根据考古类型学分析,得出不同时期玉容器在数量、种类、纹饰等方面的发展变化规律,即为秦汉玉器总的发展变化规律。秦汉玉容器的构成材料以单一玉料为主,其次是玉料与金属材料的结合。造型设计多以祥禽瑞兽为主题。并对秦汉玉容器的出土地点、数量多寡、产地和功能,以及使用者的身份等都有所探讨。

秦汉玉器大致可分为礼仪、装饰、生活和殓葬用器四类[1],本文探讨的玉容器属生活用玉。考古发现的秦汉玉容器数量较少,研究者也很少,相关成果发表的年代较早[2],有的虽是综合研究[3],但并未对秦汉玉容器进行关注和分析。近些年来,江苏盱眙大云山西汉江都王陵、江西南昌西汉海昏侯刘贺墓等高等级西汉大墓考古发掘资料的发表,为此项研究增添了更多实例。笔者不揣浅陋,在前人研究的基础上,以考古类型学为基础,并参考相关文献记载,对秦汉玉容器[4]的类型与特征、发展与演变、制作工艺、流布与使用等问题进行考古学综合研究,以期在此基础上探索相关的历史发展和文化传承脉络。《说文解字》云:“玉,石之美,有五德者。”[5]美石为玉,因此本文将个别美石制品也列为研究对象。

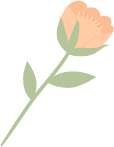

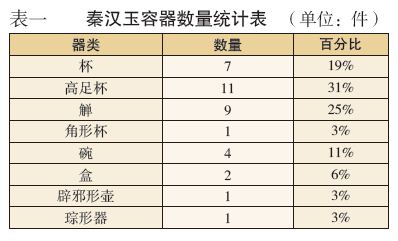

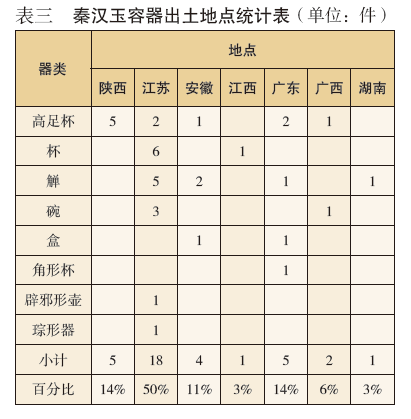

秦汉玉容器出土于15处地点,共36件,包括杯、高足杯、角形杯、觯、碗、盒、琮形器和辟邪形壶。(附表)

数量较多,共7件。根据整体造型和装饰差异,可分为两型。

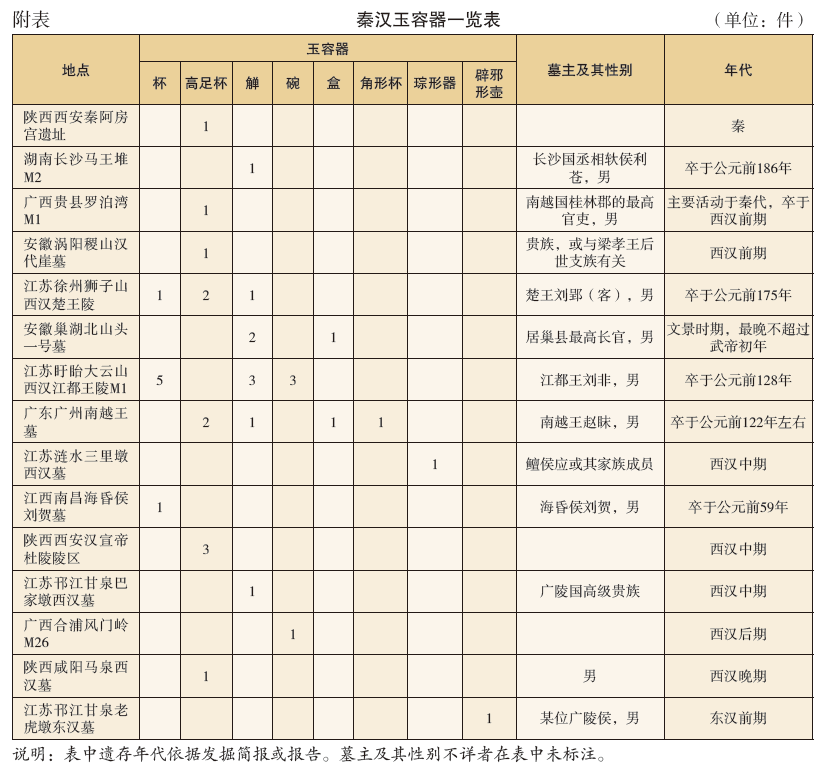

A型:杯口较宽短,内底为圜底,通体素面。1件。江苏徐州狮子山西汉楚王陵[6]出土(W1∶94),青白玉质料。长14.3、宽11.1、高3.8厘米。(图一,1)

B型:杯口较狭长,内底略下凹,器表饰纹。3件。江苏盱眙大云山西汉江都王陵M1[7]出土2件。耳面沿边琢一周边栏,栏内琢饰云气纹,杯内底面琢饰云气纹,口长17.5、连耳宽12.2、高5.2厘米。(图一,2)这两件杯虽是方解石质,但质地较好,加工精致,并雕琢纹饰,当是珍贵之物,堪比玉杯。江西南昌西汉海昏侯刘贺墓[8]出土1件(M1∶1655),和田白玉质。杯内侧壁光素无纹,内底中央阴刻两只中心对称的抽象凤鸟纹,周围环绕椭圆形平行双阴线一圈,外围再环绕同心椭圆带一圈,带内阴刻两组对称的鸟云纹和云气纹。杯外壁两端浅浮雕兽面纹,其余阴刻鸟云纹、云气纹和柿蒂纹,外底阴刻一只与内底相似的抽象凤鸟纹。耳面饰左右对称的鸟云纹。纹饰简洁洗练,器表抛磨好。长径12.3、短径7.8、高3.1厘米。(图一,3)

此外,大云山西汉江都王陵M1盗坑中出土3件玉杯残片。

数量较多,共11件。根据杯身结构差异,可分为两型。

A型:铜玉结合。2件。根据结合方式,又可分为两亚型。

Aa型:铜框嵌玉。1件。南越王墓D47[9],杯身为一个窗棂形框架,铜铸,表面鎏金,框内有浅槽,分上下两截:上截嵌入8片竹片状青玉片;下截嵌纳5块心形青玉片。盖圆形隆起,外沿为铜框鎏金,顶部镶嵌的一整块青玉被雕琢成螺纹形。口径7.2、圈足径5.5、通高16厘米。(图二,1)

Ab型:铜座嵌玉。1件。涡阳稷山汉代崖墓[10]出土。杯体由整块羊脂玉加工而成,杯座铜质,口沿有浅槽,用来卡牢玉杯。杯座器表鎏金,其中腹部饰简化的蟠螭纹,圈足外壁饰弦纹和卷云纹,圈足内侧饰柿蒂纹。口径4.9、圈足径4.2、通高8.2厘米。(图二,2)简报将此杯命名为“错金铜座玉杯”,正文中介绍其“器表鎏金”。经仔细观察彩照,发现其器表应为鎏金,所谓的错金,是因为器外壁有凹槽,槽内也鎏金,误为错金。另外,器表的鎏金纹饰之所以能显现,是因为有些黑灰色的部分,笔者认为,这些黑灰色的部分极有可能鎏银。因此,这件玉杯铜座实际为鎏金银铜座,鎏金和鎏银部分组成花纹。当时这种工艺分别名为“黄涂”和“银涂”[11]。

B型:整玉雕琢。9件。根据器表装饰差异,又可分为两亚型。

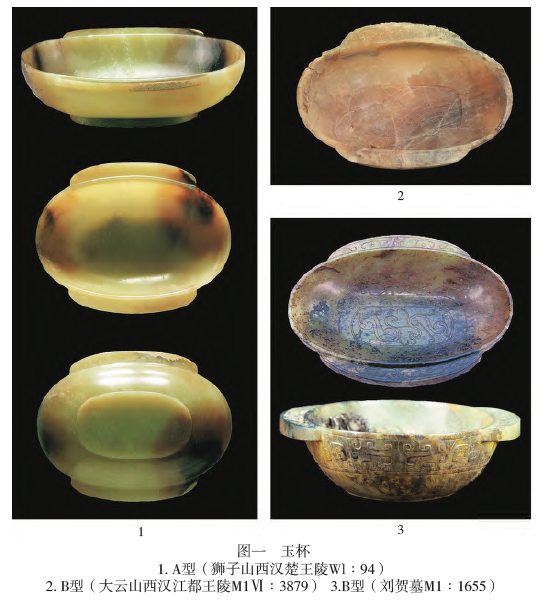

Ba型:素面。2件。均为青玉质。狮子山西汉楚王陵W1[12]出土1件(W1∶98),器形瘦削。口径4.5、高10.8厘米。(图三,1)马泉西汉墓[13]出土1件(92号),口径6.3、圈足径4.6、高9.5厘米。(图三,9)

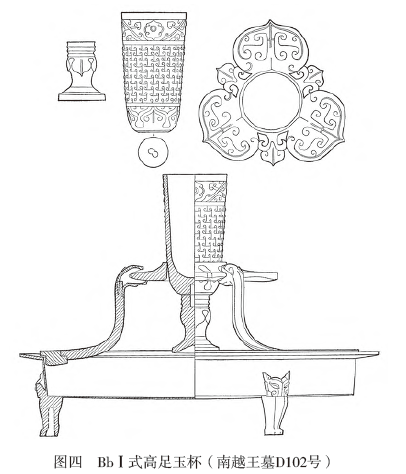

Ⅰ式:勾连谷纹。3件。罗泊湾汉墓M1[14]出土1件(M1∶168),浅蓝色半透明玉质,器壁刻勾云纹和乳钉纹。口径4.5、圈足径3.3、高11.3厘米。(图三,3)南越王墓出土1件(D102),全器由高足青玉杯、托架和铜承盘三部分组成。杯体与座足分别由两块青玉雕出,连接处各钻出1个双环形的小孔,用1根小竹条贯连。杯体及座足饰勾连谷纹和瓣叶纹。玉杯口径4.15、高11.75厘米。托架由金首银身的三龙共衔1块镂圆孔的花瓣形玉片组成。托架底部是一扁圆形铜圈,平置在铜承盘的平沿上。铜圈下面焊接3个呈三角形的銎套,龙体的末端插入銎套中以固定。托架通高6.6厘米。承盘下有兽面蹄形三足。盘腹外壁饰3个银质小铺首。出土时盘内尚存1块垫木。通高17、承盘高5.7、外径23.6厘米。(图三,2;图四)此外,据传1976年陕西西安秦阿房宫遗址[15]出土1件,青玉质,杯身圜底与座足粘接而成。杯身饰四层纹饰:最上层为三组柿蒂纹,间以变形几何纹;第二层为勾连谷纹;第三层为以阴线相隔的变形云纹;最下层为仰覆花瓣纹。足座鼓面上雕两条平置相交的S形阴线纹。口径6.4、圈足径4.5、通高14.6厘米。(图三,5)此杯造型优美,雕琢工艺精湛,纹饰复杂多样,代表秦汉玉器制作工艺的最高水平。

Ⅱ式:勾连纹。1件。为狮子山西汉楚王陵出土(Wl∶97),青白玉质,杯体上部饰一组兽面纹,其余饰勾连纹。口径6、高11.6厘米。(图三,4)

Ⅲ式:弦纹加金釦。3件。2010年,西安市长安区村民在汉宣帝杜陵陵区王皇后陵冢东南约300米处,距地面约0.70米处的残砖瓦砾堆积层中发现了3件玉杯和相连在一起的1对玉舞人[16]。杜陵陵区出土的这3件玉杯,均以新疆和田玉雕琢,形制基本相同,每件玉杯均在杯体外琢磨出三组九圈凹弦纹,玉杯制作规整,内外均抛磨光洁。3件玉杯大小非常接近,其中2件玉杯上束有厚0.1厘米的扁平状金釦。杯一,口沿和圈足上各有一道金釦。口径6.7、圈足径4.6、高13.4厘米。(图三,7)杯二,口沿、杯身、圈足上共有四道金釦。口径6.6、圈足径4.7、高12.8厘米。(图三,6)杯三,未见金釦。口径6.4、圈足径4.5、高12.3厘米。(图三,8)这3件玉杯形制几乎完全相同,且共出,推断杯三原应均与杯二相同,有四道金釦。

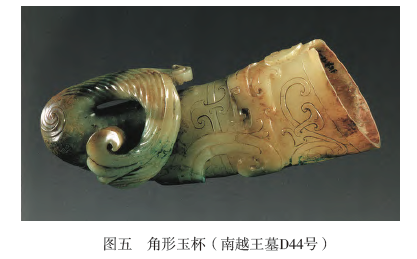

仅南越王墓出土1件(D44),青玉质,仿犀角形,椭圆形口,往下渐收束,近底处成卷索形回缠于器身下部。纹饰自口沿处起为一立姿夔龙向后展开,纹样绕着器身回环卷缠,逐渐高起,由浅浮雕至高浮雕,及底成为圆雕。在浮雕的纹样中,还用单线勾连雷纹填空补白。口径5.8~6.7、长18.4厘米。(图五)

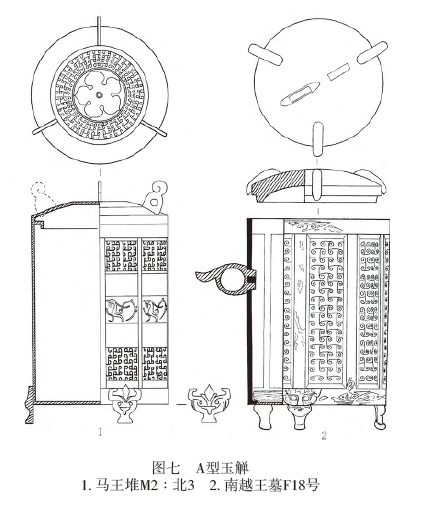

A型:铜框嵌玉。2件。马王堆M2出土1件,器身以铜条为框嵌玉片,盖、鋬、底均为玉片制成。器身刻云纹、凤纹,盖中心刻柿蒂纹。直径10、通高17.8厘米。(图六,1;图七,1)南越王墓也出土1件(F18号),器身为鎏金铜框嵌9块玉片,玉片上浮雕勾连谷纹。木圆盖髹黑漆,上有朱漆线纹,盖面中间原有两个玉雕钮饰,已失,周边镶嵌3个弯月形玉饰。底为一圆形玉片,下附兽首形三矮足。器身附一玉鋬。鎏金铜框上铸出兽纹及几何图形。口径8.6、通高14厘米。(图六,6;图七,2)

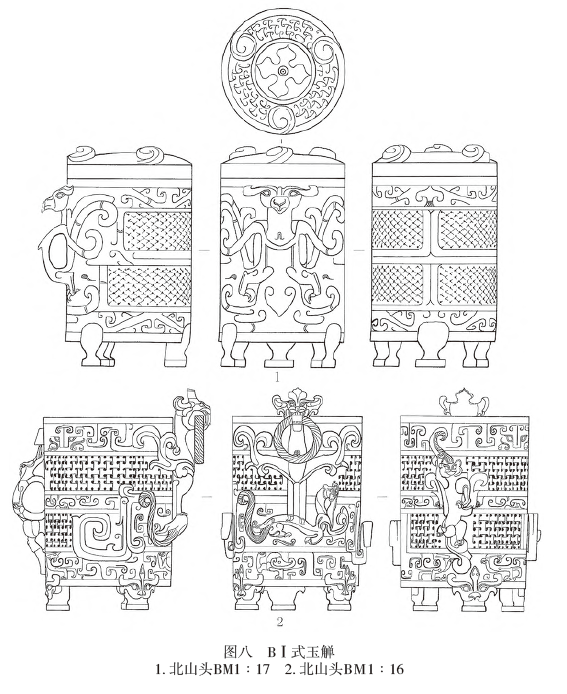

Ⅰ式:高体,饰纹。3件。狮子山西汉楚王陵出土1件(Wl∶93),青白玉质。子母口盖,柿蒂形捉手,蒂部呈圆形,雕刻涡云纹;盖上雕涡纹状三钮。器身通体雕刻勾连云纹。口径6.7、通高11.6厘米。(图六,2)巢湖汉墓北山头M1[17]出土2件。标本BM1∶17,青玉质。盖顶雕涡纹状三钮,中心刻柿蒂纹,外环两道弦纹同心圆,外刻卧蚕纹带一周。器身一侧采用透雕和高浮雕的技法刻琢一朱雀形鋬。器壁采用隐起的手法雕刻两条变形鸟纹带,带间为4个满饰蒲格谷纹的长方块。外底中间饰柿蒂纹,外圈为一周弦纹。口径6.75、通高11.7厘米。(图六,3;图八,1)标本BM1∶16,青白玉质。缺盖。一侧透雕一朱雀站立于一螭虎身上,与之相对的另一侧透雕一熊,以熊身作环状鋬。口沿下、腹中部和近底部分别雕琢三周带状纹。上部为变形兽面纹,中部饰卧蚕纹,近底部刻3只站立的长尾鸟纹。朱雀、熊和纹带的中间雕镂空勾连卧蚕纹。三矮足面如牛头形,顶部饰火焰纹。外底纹饰均为线刻,中间为一圈卷云纹,边缘饰菱形纹和三角纹。口径8、通高13.6厘米。(图六,4;图八,2)

Ⅱ式:矮体,素面。仅1件,为扬州邗江甘泉巴家墩西汉墓[18]出土。青玉质。玉块有不同程度的沁蚀。器身作直壁浅圆筒形,外壁中上部有一单环鋬伸出,器底有3个半球形乳钉足。通高5.9、直径8.8、鋬长4.7厘米。(图六,5)

此外,大云山西汉江都王陵M1盗坑中出土3件玉觯残片,其中1件尚存一足。

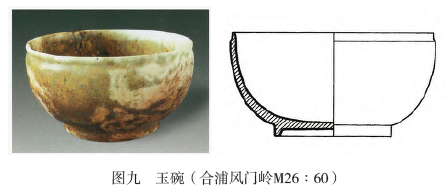

1件完整器,为合浦风门岭M26[19]出土,黄褐色,浅圈足。口径10、圈足径5.8、高5.2厘米。(图九)

此外,大云山西汉江都王陵M1盗坑中出土3件玉碗残片。

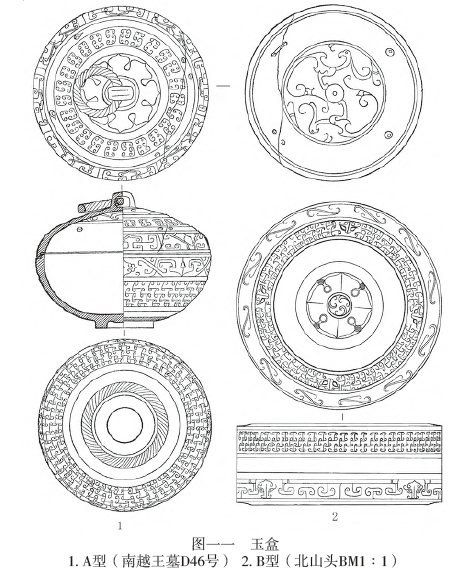

A型:椭球体。南越王墓出土(D46)。青玉质。盒身深圆圜底,下附小圈足。盖顶有桥形立钮,内扣绞索纹圆环,环可转动。盖面外沿钻4个小圆孔。器盖边沿破裂一角,破裂的部位正在其中1对圆孔上,故又在这两个圆孔旁边各加钻1个小孔,还在里面刻出凹槽,用丝线把破口连缀起来,线头可掩藏在凹槽内。器表满布纹饰,构图严谨。盖面纹饰分三区,每区有一圆宽带纹相间,当中为八瓣柿蒂形的浅浮雕纹,中区为单线的勾连雷纹,外区是勾连雷纹与瓣状纹组合。器盖里面用单线勾勒两凤鸟,左右相对。器身的纹样与盖面类同,近圈足处是一圈索形的斜线纹。口径9.8、圈足径3.05、通高7.7厘米。(图一〇,1;图一一,1)

B型:圆柱体。北山头一号墓出土。白玉质。器口部镶铜釦,平底。盖除无铜釦外,形状与器身完全相同。盖顶中心饰一同心圆,内琢刻3只变形蚕纹,圆心外浅浮雕柿蒂纹,外环以微凹的带状纹一周,外圈等距离刻4只兽首纹,内外区间满饰卧蚕纹,边缘阴线刻12只变形鸟纹。盖壁雕卧蚕纹一周。器壁采用隐起的技法雕刻4只兽首,兽首间双线琢勾连卧蚕纹,外底部纹饰与盖顶相同。口径11.1、通高4.4厘米。(图一〇,2;图一一,2)出土时盒内有白色粉状物和1件角质篦。

仅扬州邗江甘泉老虎墩东汉墓[20]出土1件,和田白玉质。辟邪作跽坐状,右手平托灵芝仙草,左手着地,二目圆睁,张口露齿,舌尖上卷,其后置卷云形双角双翼,胸腹圆浑丰满,虽卷尾及足藏于臀下,但雕刻得十分清晰,其细部饰阴线圆圈和毛纹。壶口为圆形,开在头顶,上置环钮银盖。宽6、厚4.5、通高7.7厘米。(图一二)

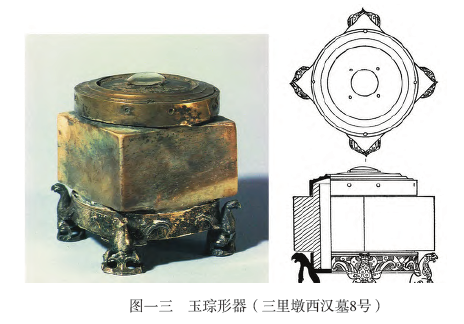

1件。涟水三里墩西汉墓[21]出土,白玉质,上有鎏金的银盖,盖面中心还嵌有一颗水晶泡,四周有小圆孔;下有以4只展翅鹰为足的鎏金银座。通高8.4厘米。(图一三)

根据上文考古类型学分析可知,考古发掘出土的秦汉玉容器类型较多,包括杯、高足杯、觯、盒、角形杯、碗、辟邪形壶和琮形器八大类。其中高足杯的出土数量最多,占比31%;其次是觯,占比25%;再次是杯,占比19%。(表一)三者合计占比达75%。可见,高足杯、觯、杯是秦汉玉容器中的主要器类,型式都较多。根据器物型式及组合变化,可将秦汉玉容器的发展分为三期。(表二)

秦、西汉早期,A、B型杯流行。西汉中晚期,不见A型杯,B型杯继续存在。东汉时期,A、B型杯均不见。总体来看,A型杯数量很少,仅存在于秦、西汉早期;B型杯数量较多,秦、西汉早期和西汉中晚期均有,流行时间较长,为秦汉玉杯的主要类型。

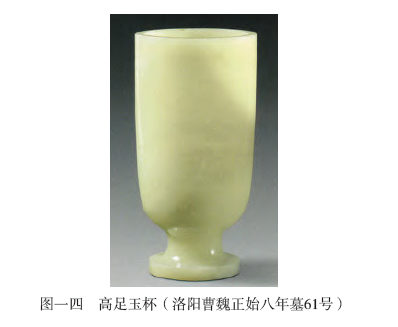

秦、西汉早期,Aa、Ab型和Ba型、BbⅠ式、BbⅡ式高足杯流行,特别是以BbⅠ式为主流。西汉中晚期,A型高足杯不见,Ba型高足杯继续存在,出现了BbⅢ式高足杯,并成为主流器形。东汉时期,A、B型高足杯均不见。整体来看,A型高足杯数量较少,仅存在于秦、西汉早期,而B型高足杯数量较多,秦、西汉早期和西汉中晚期均有,流行时间较长,且型式较多,为秦汉玉杯的主要类型。就B型高足杯来说,Bb型数量多,可分三式,纹饰是由勾连谷纹到勾连纹再到弦纹加金釦的由繁到简的逻辑上的发展演变规律,是高足玉杯中最具代表性的类型。这种纹饰上的由繁到简,在时代稍晚的高足玉杯中也有表现,如河南洛阳曹魏正始八年(247年)墓[22]出土的1件光素无纹高足杯,口径5、高13厘米。(图一四)

秦、西汉早期,A型和BⅠ式觯流行。西汉中晚期,A型觯不见,出现了BbⅡ式觯。东汉时期,A、B型觯均不见。整体来看,A型觯数量较少,仅存在于秦、西汉早期,而B型觯数量较多,秦、西汉早期和西汉中晚期均有,流行时间较长,型式较多,为秦汉玉觯的主要类型。就B型觯来说,Bb型数量多,可分二式,存在由高体有纹到矮体无纹的逻辑上的发展演变规律,是玉觯中最具代表性的类型。

秦、西汉早期,A、B型盒流行,至西汉中晚期和东汉,均已不见。其他类的玉容器均仅见1件,包括秦、西汉早期的角形杯(另有3件玉碗残片),西汉中晚期的琮形器和碗,以及东汉时期的辟邪形壶。

从表二可以看出,秦、西汉早期,玉容器数量最多,完整器达18件,再加9件残片,占比75%;种类最多,有6类,型式多样。西汉中晚期,玉容器数量较少,为8件,占比22%;种类较多,有5类,但型式很少。东汉时期,玉容器仅见1件,占比3%。可见,秦、西汉早期玉容器高度发展,西汉中晚期玉容器式微,东汉时期玉容器已罕见。

根据上文分析,可知秦汉玉容器的类型、特征、器物组合以及大致发展演变规律,在此基础上,可探讨它们在制作工艺方面的特点及发展变化。

从秦汉玉容器的材料构成看,可大致分为三类,一是单一玉料,二是玉料与金属的结合,三是玉料、金属和漆木的结合。

秦、西汉早期18件完整玉容器中,单一玉料的有3件杯、4件高足杯、1件角形杯、3件觯、1件盒,玉料与金属两种材料结合的有2件高足杯、1件觯、1件盒,玉料、金属和漆木三种材料结合的有1件高足杯和1件觯。可见,此时玉容器多为单一玉料琢成,占67%,还有22%由玉料与金属两种材料结合成器,还有11%由玉料、金属和漆木三种材料结合成器。

秦、西汉早期,金属材料在玉容器上的应用,主要有四种方式。一是金属框架。多施于器身。马王堆M2出土A型觯(M2∶北3),器身以铜条为框,嵌玉片。南越王墓出土A型觯(F18),器身由9块玉片嵌在鎏金铜框上组成,鎏金铜框上铸出兽纹及几何图形。南越王墓出土Aa型高足杯(D47),器身铜框表面鎏金,框内有浅槽嵌玉片。二是金属盖、座。有的仅加金属座,有的带金属盖。涡阳稷山汉代崖墓出土Ab型高足杯,杯座为鎏金铜质。南越王墓出土Aa型高足杯(D47),盖外沿也为鎏金铜框,盖顶镶一整块青玉。三是金属釦。北山头一号墓出土B型盒(BM1∶1),器身口部镶嵌铜釦。四是金属承盘。南越王墓出土Bb型高足杯(D102),附铜承盘,其上有铜圈、金首银身的三龙和花瓣形玉片所组成的托架。

秦、西汉早期,漆木在玉容器上的应用,主要有两种方式。一是器盖,二是器座。此类玉容器仅两件,均为南越王墓出土。南越王墓出土A型觯(F18),木圆盖髹黑漆,上有朱漆线纹,盖面中间原有两个玉雕钮饰,已失,周边镶嵌3个弯月形玉饰。南越王墓出土Bb型高足杯(D102),铜承盘内存1块垫木。因玉杯由托架举起后,座足与承盘底之间尚有一段距离,故以垫木承托。垫木已朽坏变形。笔者推断此垫木也应髹漆,以达到防腐耐用和美观搭配之效果。

西汉中晚期,8件玉容器中,单一玉料的有杯、高足杯、觯和碗各1件,玉料与金属两种材料结合的有3件高足杯和1件琮形器,各占半数。金属在玉容器上的应用,主要有两种方式。一是金属釦。汉宣帝杜陵陵区出土3件BⅢ式高足杯,口、腹、足加金釦。其中1件金釦保存较好,口、腹、底共四道釦,1件存两釦,还有1件釦已不存。二是金属盖、座。涟水三里墩西汉墓[23]出土琮形器(8号),上有鎏金银盖,下有以四鹰为足的鎏金银座。

东汉时期,仅1件玉容器,为邗江甘泉老虎墩东汉墓出土的辟邪形壶,上置环钮银盖,从彩照看,似鎏金。

从上文分析可以看出,玉与金属的结合是秦汉玉容器的一大特点,涉及大部分器类,如高足杯、觯、盒、琮形器和辟邪形壶。秦、西汉早期,玉容器所用金属材料基本为铜,体现了灿烂的青铜文化;个别再加金银,铜多鎏金[24];而漆器在这一时期的流行,在玉容器上也有表现,有的玉容器配漆木盖和器座,体现了鲜明的时代特色和审美观念。西汉中晚期,玉容器的金属材料,未见铜,多为金,作为釦施加于器身;个别为银且鎏金,作为盖和底。东汉时期仅1件玉容器,带鎏金银盖。玉容器上金和鎏金的金属材料的运用,不仅提升了器物性能和外观,而且反映了当时人们对于金的崇拜及对金玉结合的青睐。对华夏而言,玉的神圣价值是本土原生性的、自发性的,而金的神圣价值是在玉石之后派生出来的,并且多少受到外来文化(包括冶金技术和金属神话观)传播的影响[25]。

需要注意的是,西汉中晚期,水晶也应用于玉容器上,非常少见,也并非直接结合。如涟水三里墩西汉墓出土琮形器(8号),鎏金银盖的盖面中心嵌有一颗较大的水晶泡。可见,水晶在这一时期也备受珍爱。

秦汉玉容器中的杯、高足杯、觯、碗、盒等器类中,大部分为常规造型,这些器形在同时期其他质地的器物中也存在。值得注意的是,其中有部分玉容器造型奇巧,独具匠心,堪称新奇特之艺术精品。从秦汉玉容器的整体造型看,玉容器的设计重点是玉料部分,对玉料的精心设计和雕琢,不仅显示出玉作为材质的独特优越性,而且也显示出当时玉工高超娴熟之技艺。此外,还有个别玉容器的造型创新体现在金属盖、座上。

秦、西汉早期,部分杯、觯、角形杯的造型颇具匠心。南越王墓出土的BbⅠ式高足杯(D102),全器由高足青玉杯、托架和铜承盘三部分组成。托架由金首银身的三龙共衔1块镂圆孔的花瓣形玉片组成。该器设计精巧,结构复杂,结合紧密。巢湖汉墓北山头M1出土的BⅠ式觯,造型别致,构图奇巧,刻工极为精细。标本BM1∶17,器身一侧采用透雕和高浮雕的技法刻琢一朱雀形鋬。标本BM1∶16,一侧透雕一朱雀站立于一螭虎身上,另一侧透雕一熊,以熊身作环状鋬,三矮足面如牛头形。朱雀生动活泼,自然舒展;螭虎矫健有力;熊形神兼备,其娴熟的雕刻技法足以代表汉代制玉的最高水平,堪称汉玉中的精品。南越王墓出土的角形杯(D44),仿犀角形,纹饰自口沿处起为一立姿夔龙向后展开,纹样绕着器身回环卷缠,逐渐高起,由浅浮雕至高浮雕,及底成为圆雕。

西汉中晚期,创新型产品很少。涟水三里墩西汉墓出土的琮形器(8号),上有鎏金银盖,盖面中心嵌一水晶泡,下有以四鹰为足的鎏金银座。鹰的造型精致而逼真。

东汉时期,玉容器虽仅见1件,即扬州邗江甘泉老虎墩东汉墓出土的辟邪形壶,但堪称精品。辟邪呈跽坐状,右手平托灵芝仙草。该壶造型独特,雕琢精湛,集圆雕、镂空、浮雕、阴线刻技法于一体,是东汉广陵玉器的杰作。

从上述分析可以看出,秦、西汉早期玉容器造型设计上创新作品较多,高足杯、觯、角形杯都有杰出作品;西汉中晚期和东汉时期,玉容器的造型创新作品很少,体现出玉容器在造型发展方面的渐衰态势。整体上看,秦汉玉容器造型设计的突出特点是,以祥禽瑞兽为主题,包括龙、朱雀、螭虎、熊、鹰、辟邪等。其中秦、西汉早期以龙、朱雀为多;西汉中晚期出现了鹰,东汉时期出现了辟邪,而不见龙与朱雀。这些祥瑞主题表达了汉代人置身于祥瑞世界的祈望。汉代人对祥瑞的信仰既强烈又普遍。“有汉一代,无论是日常用的车、镜、香炉、妆奁、酒器、水器,还是住房或坟墓里,都普遍装饰着祥瑞的形象。不仅许多水平很高的工艺品上饰有祥瑞动物的图案,而且连普通老百姓也愿意用这些图案来装饰他们那粗糙的陶瓷明器。当时的人们还相信在日常用品和衣服上描画祥瑞的图像可以引出真的祥瑞,叫作‘发瑞’”[26]。汉代,人与动物和谐关系的建立,是与当时的祥瑞和神仙观念密切相关的。在这种观念中,动物是上天的使者和吉祥之兆,它们可以佑护人们安宁幸福、羽化成仙[27]。

需要说明的是,秦汉玉容器在造型设计方面存在再加工痕迹,即修补与改制。玉容器属奇珍异宝,珍贵难得[28],有些保存和使用时间很长,有的损坏,需修补,有的另作他用,需改制,以延续使用。如南越王墓出土玉盒(D46)的盖,经过钻孔穿线连结修补。涟水三里墩西汉墓出土的琮形器,玉琮年代为先秦时期,银座和盖当为汉代或战国时期制作,具有玉盒的功能[29]。也有学者认为,玉琮本为西周之玉,鹰座和器盖应属战国时期,可见在战国时就被改制成了熏炉,从礼器变为了实用器,并一直沿用至汉代,属于旧玉沿用[30]。

由附表可知,秦汉玉容器出土地点共有15处,除了1件高足杯据传1976年出自陕西西安秦阿房宫遗址,3件高足杯出自汉宣帝杜陵陵区王皇后陵冢东南约300米处,其余均出自墓葬。从地理分布看,江苏有5处;陕西有3处,在咸阳、西安秦汉都城所在地;安徽有2处;广西有2处;湖南、江西、广东各有1处。各地出土秦汉玉容器数量不一,(表三)以江苏最多,18件,占比50%;陕西、广东次之,各5件,各占比14%;安徽再次,4件,占比11%;广西较少,2件,占比6%;江西和湖南最少,各1件,各占比3%。从器类看,江苏出土器类最多,包括高足杯、杯、觯、碗、辟邪形壶、琮形器,共6类;广东次之,包括高足杯、觯、盒、角形杯,共4类;安徽再次,包括高足杯、觯、盒,共3类;广西较少,包括高足杯、碗,共2类;陕西、江西、湖南最少,各1类,分别为高足杯、杯、觯。从历时性来看,江苏最长,从秦、西汉早期(狮子山西汉楚王陵、大云山西汉江都王陵M1),到西汉中晚期(涟水三里墩西汉墓、邗江甘泉巴家墩西汉墓),再到东汉时期(邗江甘泉老虎墩东汉墓),各期墓葬均有玉容器出土;其次是陕西、广西,从秦、西汉早期(秦阿房宫遗址和罗泊湾M1),到西汉中晚期(汉宣帝杜陵陵区、咸阳马泉西汉墓和合浦风门岭M26),均有玉容器出土。湖南、安徽、广东出土秦汉玉容器年代均在秦、西汉早期。江西出土秦汉玉容器年代为西汉中晚期。可见,江苏是秦汉玉容器出土地点最多、出土数量最多、种类最丰富、历时性最长的地区。陕西位列其次,但玉容器的器类单一,均为高足杯,值得注意。

关于秦汉玉容器的生产情况,文献记载阙如,我们只能根据出土器物流布情况进行初步分析。根据上述分析可大致推断,秦汉时期,江苏地区比较流行玉容器,可能也是玉容器的重要产地。而陕西出土秦汉玉容器,集中在咸阳和西安两处秦汉都城所在地,其地距新疆和田和陕西蓝田玉矿较近,还有都城的优越条件,也可能是玉容器的产地之一。

秦汉玉容器中的高足杯、杯、觯和角形杯共计28件,占比约78%。其中杯、高足杯、觯与同时期同类漆器造型基本一致,功能也一致[31],均为酒器。角形杯也应为酒器。可见,秦汉玉容器以酒器为主。秦汉玉容器中的两件盒均应为梳妆用器,其中北山头一号墓玉盒出土时,内有白色粉状物和1件角质篦。辟邪形壶,发掘简报认为可能为装丹药的容器,笔者赞同这一观点,这与东汉神仙思想相合,辟邪右手平托灵芝仙草,也有祈求长生之意。也有研究者认为是砚滴[32],笔者认为该壶只有上面一个圆口,而且较大,似不宜作为砚滴使用。琮形器,为改制玉器,可能作为容器盛装物品;因鎏金银盖上有多个小孔,也可能作为熏炉使用。碗为食器,无须过多讨论。这些玉容器融实用性与艺术性为一体,备受推崇和珍视。

玉容器的主材为玉。玉作为一种艺术媒介本身具有象征性,“永恒与升仙的观念已经与石联系在一起,而现在人们又认为‘玉者,石之精也’,那么从逻辑上讲,玉便可视为永恒与升仙观念最有力的象征”[33]。从相关文献记载和出土实物情况综合看,玉容器也被赋予了超自然的神力,被视为神物,与当时盛行的长生和升仙思想密切相关。如《史记·孝文本纪》载:“十七年,得玉杯,刻曰‘人主延寿’。于是天子始更为元年,令天下大酺。其岁,新垣平事觉,夷三族。”《三辅黄图》卷三《建章宫·神明台》:“《庙记》曰:‘神明台,武帝造,祭仙人处,上有承露盘,有铜仙人,舒掌捧铜盘玉杯,以承云表之露。以露和玉屑服之,以求仙道。’”[34]《抱朴子·对俗》载:“金玉在九窍,则死人为之不朽。”[35]有学者考察汉墓出土玉器后指出:许多玉器虽然在造型、纹饰风格及用途上十分不同,但背后蕴涵之用玉思想却惊人地相似,即生前求神仙长生、死后求升仙的思想观念;这种思想观念是汉代玉器艺术创造的直接动力之一[36]。

有的遗存保存较好,从出土时状况考察,有的玉容器应属墓内设祭用品。如海昏侯刘贺墓玉杯(M1∶1655)出土时,与韘形石佩、玉璧等摆放在东室(棺室)南部一件漆木案上,应属墓内祭祀设施。对此类问题已有学者做过讨论[37]。而其他绝大多数玉容器如南越王墓高足杯D47、D102及角形杯D44出土时都有丝织物裹缠,大云山M1的2件方解石杯出土时叠压在一起,其下又叠压着嵌宝石银耳漆杯,等等,从出土状态考察,它们不属墓内祭祀设施。

从附表统计可以看出,秦汉玉容器使用者身份等级很高,基本限定在帝王侯级别,具有明显的等级指示性,能够确定使用者性别的,均为男性,表现出秦汉玉容器为社会上层控制,是身份地位和权力的象征,或也有男女之别,反映了当时在社会地位方面存在的性别差异。

考古发掘出土的秦汉玉容器包括杯、高足杯、角形杯、觯、碗、盒、辟邪形壶和琮形器八类,属生活用玉。根据考古类型学分析可知,高足杯、觯、杯是秦汉玉容器中的主要器类,型式都较多。秦、西汉早期,流行A、B型杯,Aa、Ab型和Ba型、BbⅠ式、BbⅡ式高足杯,A型和BⅠ式觯,A、B型盒,角形杯;西汉中晚期,流行B型杯,Ba型、BbⅢ式高足杯,BbⅡ式觯、碗、琮形器;东汉时期,流行辟邪形壶。秦、西汉早期,玉容器高度发展,数量、种类较多,型式多样;西汉中晚期,玉容器式微,种类虽也较多,但数量较少,型式很少;东汉时期,玉容器已罕见。秦汉玉容器纹饰总体变化规律是由繁到简,以Bb型高足杯和B型觯为代表。这些发展变化规律也是秦汉玉器总的发展变化规律,“东汉玉器基本上继承西汉玉器的作风,但在种类和数量上都比西汉少”[38]。

秦汉玉容器的构成材料大致可分为三类,一是单一玉料,二是玉料与金属的结合,三是玉料、金属和漆木的结合。玉与金属材料的结合是秦汉玉容器的一大特点,涉及大部分器类,如高足杯、觯、盒、琮形器和辟邪形壶,这种结合方式在秦、西汉早期最多,包括金属框架、金属盖和座、金属釦、金属承盘四种,此后种类渐少。秦、西汉早期,玉容器的金属材料中,以鎏金铜为主,体现了灿烂的青铜文化;这一时期流行的漆器,在玉容器上也有表现,有的玉容器配漆木盖和器座,体现了鲜明的时代特色和审美观念。西汉中晚期和东汉时期,未见鎏金铜,而流行金银,且银也鎏金。鎏金的铜、银和金为玉容器构成材料,不仅呈现出金玉辉映的华美气质,而且反映了时人对金玉的崇拜及对金镶玉的特别青睐。西汉中晚期,水晶也应用于玉容器上,显示出水晶在这一时期也备受珍爱。

秦汉玉容器在造型设计方面,秦、西汉早期创新作品较多,高足杯、觯、角形杯都有杰出作品,西汉中晚期和东汉时期,创新作品很少,体现出玉容器在造型发展方面的渐衰态势。整体上看,秦汉玉容器造型设计的突出特点是,以祥禽瑞兽为主题,其中秦、西汉早期以龙、朱雀为多,西汉中晚期出现了鹰,东汉时期出现了辟邪。这些主题表达了汉代人求吉辟邪,祈望置身于祥瑞世界的思想观念。此外,秦汉玉容器中还存在修补、改制玉器,充分体现了它们的特别价值和存在意义。

秦汉玉容器在流布方面,总体上看,江苏是秦汉玉容器出土地点最多、出土数量最多、种类最丰富、历时性最长的地区。陕西位居其次,但其玉容器种类单一,均为高足杯。江苏可能是玉容器的重要产地,而陕西的咸阳、西安也可能是玉容器的产地之一。

秦汉玉容器功能多样,以酒器为主,食器有碗,梳妆用器有盒,还有可能作为熏炉使用的琮形器,以及作为丹药容器的辟邪形壶。玉容器被赋予了超自然的神力,被视为神物,与当时盛行的长生和升仙思想密切相关。有的玉杯还与漆案等共同作为墓内祭祀设施,是事死如事生丧葬观念的真实写照。

秦汉玉容器属原材料稀有、工艺复杂、加工难度大、其中凝结了大量劳动时间的“奢侈品”,为社会上层控制,具有明显的等级指示性,使用者身份等级很高,基本为男性,是身份地位和权力的象征,或也有男女之别,反映了当时在社会地位方面存在的性别差异。