连璧以通天——从馆藏织锦袖子残件看汉晋时期流行的连璧锦

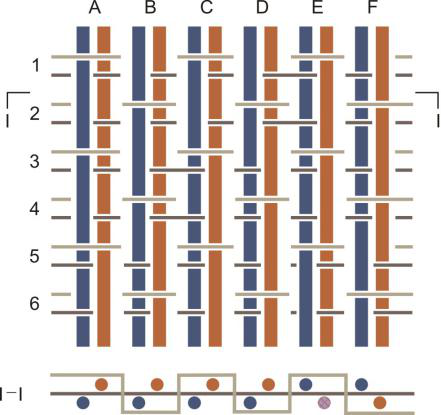

中国丝绸博物馆收藏有一件汉晋时期的织锦袖子残件(藏品编号3624,图1),征集自中国西北地区,原应为某件织锦服装的一部分,现已残断,曾在《锦上胡风——丝绸之路魏唐纺织品上的西方影响》、《锦程——中国丝绸与丝绸之路》展览中展出。该残件由两块织锦残片拼缝而成,其中一片为连璧锦,本文试从其出发,通过对汉晋时期流行的连璧锦的综合研究,分析神仙思想流行下“棺饰连璧”制度对当时织锦图案设计的影响,以及其通过丝绸之路的传播。

图1 织锦袖子残件

此件织锦袖子残件残长25.5cm,最宽处为17cm,由左右两块织物拼缝而成,其中右侧织物较大,呈梯形,从其断口来看,原应为衣身部分;左侧较小,呈较为规则的长方形,另一端折边缝合,应为袖口部分。

两件织物均为锦织物,锦是中国古代丝织物中最为贵重的一种,因为生产工艺十分复杂,所以“其价如金”,在古时“唯尊者得服之”。早期的织锦多为以经线显花、采用1/1平纹经重组织织造而成的平纹经锦(图2),像辽宁朝阳西周墓地、江西靖安东周墓中出土的织锦都属于此类,其兴盛期在战国秦汉时期,并一直延续到初唐。这两件织物采用的也是这种平纹经重组织,其中左侧连璧锦以棕色经线作地,其上以米白、蓝绿两色显花,为1:2平纹经锦,即在同一区域内有一组经线位于夹纬之上,两组经线位于夹纬之下;右侧“岁大孰”锦以深蓝色经线作地,棕红、绿、米白、黄等色经线显花,为1:4平纹经锦。同时,为了丰富图案,此件织锦还在局部织入了橙色经线,使织物表面产生雨丝效果。

图2 经锦组织结构示意图

这两件经锦织物的图案也十分具有时代特色,均以各种瑞兽、仙人和铭文为主题,来表达对得到成仙、长生不老并荫及子孙的向往。其中右侧的“岁大孰”锦有局部磨损,所见的部分以云气纹为骨架,云气连续不断,局部呈现岩石的形状,所以也被称为“山状云”。在云气纹之间点缀着各种神兽,从保留下来的部分看,这些神兽沿织物的中轴呈左右对称分布,从内到外分别为:瑞鸟、坐着的羽人、两只辟邪和麒麟等。在这些神兽间还织有铭文,目前保留下来的有“岁大孰长葆二亲子孙息弟兄茂”等文字(图3)。同样的织锦在新疆尼雅遗址95MNIM1墓葬中出土的一件袍服上也有发现,该袍服所用的襟边饰锦其组织结构和图案与此件织锦完全相同,但铭文保留的更为完整,为“恩泽下岁大孰长葆二亲子孙息弟兄茂盛寿无极”(图4)。关于此种图案的织锦在拙文《馆藏汉晋时期“恩泽”锦赏析》曾有详细讨论[1],故在此不再展开。

图3 “岁大孰”锦

图4 “恩泽下岁大孰”锦局部,汉晋,新疆尼雅遗址出土

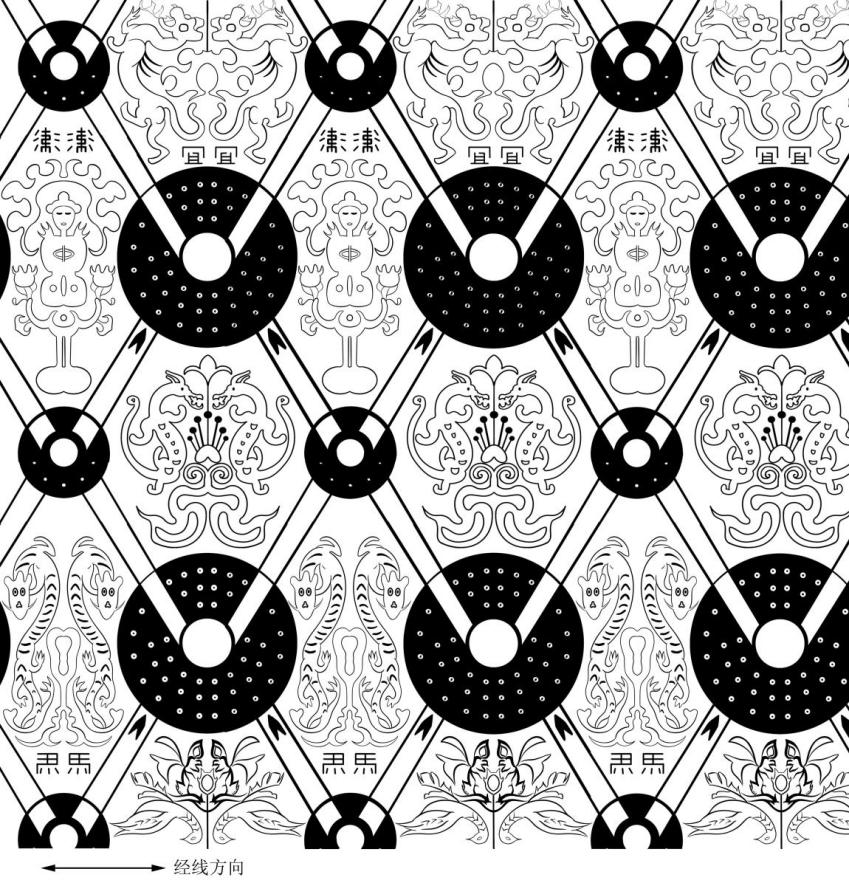

图5 图案复原

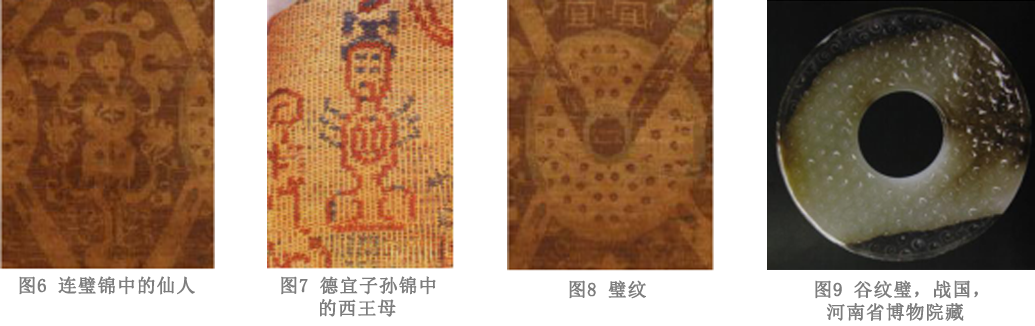

左侧的连璧锦以细长的带子组成菱格型骨架,菱格内填有不同的图案主题,图案在经线方向循环,纬线方向不循环,菱格内每组图案呈镜像对称(图5)。从保留下来的部分看,由上至下,第一行菱格中上部图案已缺,现存一对相背而立的老虎,身形矫健,背长羽翼,在尾巴下部织有“宜”字铭文。白虎在汉代被视为四灵中的西方之神,《风俗通义》云“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅”,是威武的象征,被认为能辟邪,因此在汉代画像石墓的墓门上或墓室过梁等处常能看到它的身影;第二行菱格中为一花台,花台左右各生长出一枝花朵,台上一人袖手而坐,两肩长有羽翼,背后有火焰状背光,其上有铭文,较难辨认(图6)。

尼雅出土的德宜子孙锦上有类似的人物形象,头上戴胜,被认为是《山海经》中提到居于昆仑之丘的西王母(图7)[2]。虽然此件连璧锦中的人物头上未戴胜,不能确定是否也是西王母,但从其身长羽翼来看,至少是神仙一类的人物,王充《论衡》中载“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云则年增矣,千岁不死”。汉代神仙思想盛行,人们认为凡人要脱离生死、修行升仙就必须经过羽化的阶段,所谓“中生毛羽,终以飞升”,因此汉代的墓室壁画中也有大量羽人引导的乘龙飞升图;第三行菱格中一对相背而立的四爪瑞兽,头上长角,身上有斑点,尾巴弯曲上翘,作回首对望状,在两兽之间有一株花树;第四行菱格中是另一对四爪动物,身形细长,作弯曲蜿蜒状,可能是龙一类的动物,在尾巴下部织有“马”字铭文;第五行菱格仅保留一部分,最上部分为花叶图案,应是花树的一部分,其下有一对相向而立的对鸟,长颈低垂。值得注意的是,在构成菱形骨架的细带相交之处穿有圆环,一行较大,一行较小,其上都有明显的圆点装饰(图8),表现的应是谷璧一类。所谓“谷璧”即谷纹璧,其璧面饰以排列有序的许多小乳丁,看上去好像一颗颗粟粒(图9),《周礼·春官·典瑞》郑注云“谷,善也,其饰若粟文然”,粟为五谷之一,故得名[3],因而这种织锦应该就是史书中所著,并流行于汉晋时期的连璧锦。

二、汉晋时期流行的连璧锦

“连璧锦”一词屡见于史书,三国时期的魏文帝曹丕在《与群臣论蜀锦书》中提到:“自吾所织如意虎头连璧锦,亦有金薄、蜀薄来至洛邑,皆下恶。”认为他自织的“如意虎头连璧锦”质量之好,连天下闻名的蜀锦尚不能相比;诗歌总集《玉台新咏》收录的南朝梁简文帝萧纲的《娈童诗》中也有“袖裁连璧锦,笺织细种花”之句,用织锦之美来衬托美少年的风采。

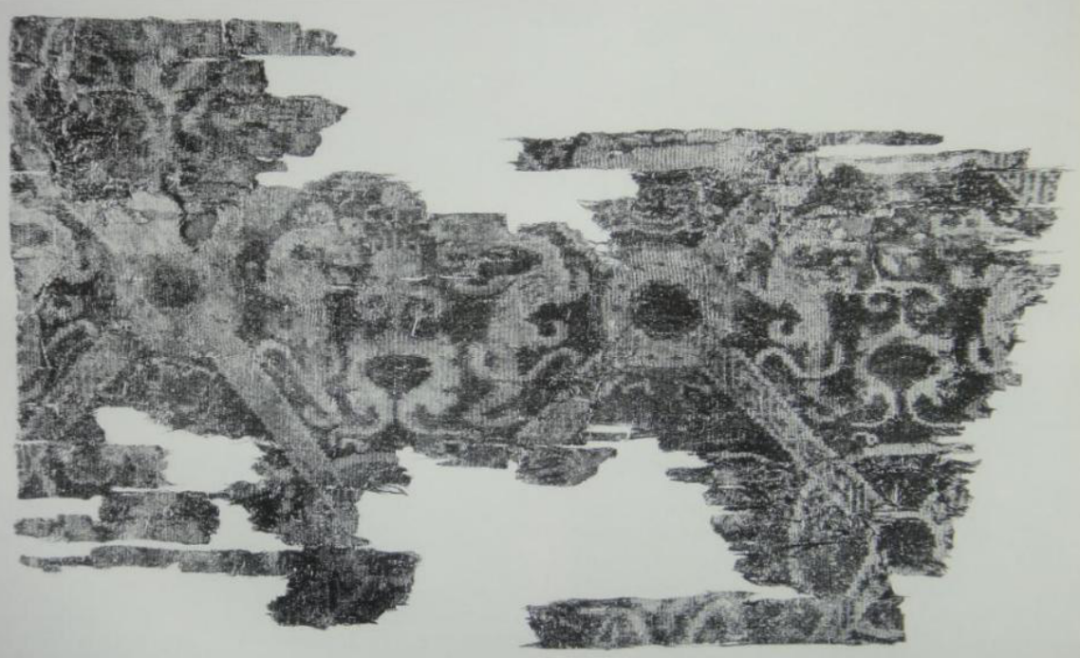

在丝路沿线出土实物中也常可看到连璧锦的身影,其年代主要集中在东汉至魏晋时期,从构图上来说可以分为两个大类:一类与此件锦袖残件上的连璧锦相似,以绶带和谷璧构成相连的图案骨架,其中填入各种瑞兽纹样,最典型的是20世纪末出土于帕尔米拉克托特(Kitot)塔墓的连璧对兽纹锦,共有两块,其装饰于细带相交处的谷璧同样以大小两种间隔排列,菱格中间是一对回首相望的动物,很可能是龙,动物之间为一竖条纹,似卷云,又似花卉藤蔓(图10)。该墓有明确的纪年,为公元40年(即东汉光武帝建武十六年),从织造技术上看,是典型中国经锦织物,故研究者认为它们是在中国制作后通过贸易等方式输出到丝路重镇帕尔米拉古城的[4]。

图10 连璧对兽纹锦,公元40年,叙利亚帕尔米拉克托特塔墓出土

这种类型的连璧锦还有一些变化,如海外私人收藏的一件菱格辟邪连璧锦(图11),其动物不是置于菱格之中,而是与构成菱格骨架的细带有层叠关系,在每个菱格中分别为四只辟邪的头部和身体部分,同时,每只辟邪的尾巴都呈S型,勾绕在菱格骨架上(图12)。另一件云鹿连璧锦同样采用谷璧,但串联玉璧、构成骨架的不是细带,而是采用连云纹(图13)。

图11 菱格辟邪连璧锦,汉晋,私人收藏

图12 图案复原

图13 云鹿连璧锦,东汉,私人收藏

实物所见连璧锦中的另一个类型由兽面和谷璧构成,图案之间相对独立,并无相连的骨架,典型的例子如新疆洛浦山普拉墓地出土的绛地环璧兽纹锦(图14)。山普拉墓地位于和田绿洲,属于丝路南道的古代于阗国地区,此件织锦同样采用典型的汉地经锦机织工艺织造,最近幅边处似为一鹿,四足立于地,鹿之左以一谷璧一兽面的主题图案排列,谷璧上以蓝色和棕色经线织出绶带图案,似连未连,在图案之间则是粗犷的涡状卷云[5]。兽面作为丝绸图案早在殷商时期的刺绣上就已出现,汉代史游《急就篇》中提到当时的织锦图案就有“豹首”,颜师古认为“豹首,若今兽头锦”,因此,此类织锦可能更接近于曹丕所说的“虎头连璧锦”。

图14 绛地环璧兽纹锦,汉晋,新疆山普拉墓地出土

三、棺饰连璧制度的流行和影响

连璧锦的流行是有其社会背景的,秦汉时期,源于道家和荆楚巫术的神仙学说十分流行,无论是帝王贵族,还是一般平民,都希望自己能够延年益寿、长生不老,甚至保佑子孙福寿绵绵,死后灵魂能够进入天堂或者升天成仙。为了达到这个目的,他们在生活中使用了各种装饰品,将住所或墓室布置成云烟缭绕或瑞兽丛生的仙境,以期待神仙的光临,棺饰连璧制度就是这种追求死后灵魂升天思想的体现。饰璧或连璧制度虽不见于礼书的直接记载,但见于子书,如《庄子》中载:“庄子将死,弟子欲厚葬之。庄子曰:‘吾以天地为棺椁,以日月为连璧……吾葬具岂不备邪?’”所说即是此。汉代延用了这种制度,《后汉书·舆服志》载:“大行载车,其饰如金根车,加施连璧交络四角。”《续汉书·礼仪志》中有:“考工令奏东园秘器。……画日、月、鸟、兔、龙虎、连璧、偃月、牙桧梓宫如故事。”

近年的考古发掘也证实了这种棺饰连璧的习俗在战国至汉代十分常见,如在湖北荆门包山2号楚墓的内棺东挡板上用组带悬挂有一件玉璧,发掘时组带已残断,玉璧脱落于中棺的底板上[6];江苏高邮西汉广陵王刘胥墓的内棺顶板外正中镶有一件玄璧,中孔用铜泡钉固定,泡钉内钮上有三股绢带,表明玄璧是用泡钉和丝带捆绑在内棺档板上的[7];还有以连璧制成荒帷罩在棺上的,如湖北枣阳九连墩楚墓M2内棺顶上的荒帷以124件玉璧,用棕红色丝带按“米”字形网格连缀而成[8];而在棺上镶嵌、绘制玉璧的更是不胜枚举,同时,这种习俗也通过丝绸之路传到了西域地区,如2003年出土于若羌县楼兰故城北LE壁画墓的一块汉晋时期的彩绘棺板,以花穗形成绶带,构成菱形骨架,绶带相交之处穿有玉壁,菱格内填有流云纹(图15)。

图15 彩绘棺板,汉晋,新疆楼兰LE壁画墓出土

为何棺饰连璧制度在当时如此流行呢?这是因为在秦汉人心中玉璧即为天门的标志,如作为汉武帝“封禅求仙副产品”的建章宫“其南有玉堂、璧门”,《正义》引《汉武故事》“玉璧内殿十二门……以璧为之,因名璧门”,据《三辅黄图》载建章宫正门(南门)名“阖闾”,又称璧门。阖闾原意即“天门”,如《淮南子》云“排阖闾,沦天门”,高诱注“阖闾,始升天之门也”[9],因此,在棺上装饰连璧,有利于死者灵魂通过玉璧象征的天门升仙、转生之意。而更明确说明璧为升天通道的是四川、重庆、甘肃等地出土的一系列鎏金铜牌,铜牌多呈璧型,出土于墓主头端,牌上有一孔,同出的有各种泡钉,有的泡钉出土时还嵌在牌饰上,因此可以肯定这些牌饰都是用泡钉钉在棺木前端的[10]。这些牌饰的图案多由双阙、西王母、玉璧、鸟兽、双龙等组成,灵草繁茂,祥云缭绕,构成一幅完整的天国胜景(图16),特别是巫山江东咀干沟子汉墓所出的两块铜牌,在双阙之间所悬的玉璧之上均书有“天门”二字,清楚表明双阙象征的就是天界的入口——天门,而璧是构成天门的一部分(图16-6,7)[11]。

图16 四川等地出土的鎏金铜牌饰,汉代

四、结论

作为反映社会意识形态的重要载体之一,丝绸图案的设计必然也会受到整个社会企慕神仙世界、渴望得道升仙氛围的影响,因此,出现了大量以神仙灵异为主题的云气动物纹锦,如元鼎元年(公元前116),热衷于神仙之说的汉武帝在甘泉宫西起招仙灵阁,“编翠羽麟毫为帘,……有霞光绣,有藻龙绣,有连烟绣,有走龙锦,有云凤锦,翻鸿锦”,用以营造神仙气氛,连璧锦应也属此类。

随着张骞凿空西域,中原与西北地区的交流更为密切,一方面,大量中原生产的织锦通过贸易或其他方式进入中国西北地区,甚至更远的西方;另一方面,神仙思想也随之传入西域地区,楼兰等地出土的彩绘连璧纹棺就是明证。因此,这类采用中原常见的平纹经锦技术织造而成的连璧锦在丝绸之路沿线有大量出土,也就不难理解了。

[1] 徐铮《馆藏汉晋时期“恩泽”锦赏析》,《文物鉴定与鉴赏》2020年第9期,第22-25页。

[2] 赵丰《中国丝绸艺术史》,文物出版社,2005年,第129页。

[3] 傅举有、徐克勤《湖南出土的战国秦汉玻璃璧》,《上海文博论丛》2010年第6期,第27-37页。

[4] 王乐、赵丰《从中国到罗马——帕尔米拉出土丝绸图案体现的艺术交流》,《艺术百家》2018年第5期,第195-202页。

[5] 赵丰《丝路之绸:起源、传播与交流》,浙江大学出版,2015年,第139页。

[6] 湖北省荆沙铁路考古队《包山楚墓》(上),文物出版社,1991年,第68页。

[7] 古方《从南越王墓出土的玉璧谈汉代的玄璧》,引自《南越国史迹研讨会论文选集》,文物出版社,2005年,第117-124页。

[8] 王先福等《湖北枣阳九连墩M2发掘简报》,《江汉考古2018年第6期,第4-55页

[9] 牛天伟《略论“天门悬璧”图中璧的象征意义》,《四川文物》2009年第1期,第92-94页。

[10] 蒋晓春《有关鎏金棺饰铜牌的几个问题》,《考古》2007年第5期,第74-83页。

[11] 赵殿增、袁曙光《“天门考”一一兼论四川汉画像砖石的组合与主题》,《四川文物》1990年第6期,第3-11页。