北京大学藏简牍编绳的显微分析

摘要: 编绳是简牍文物的重要组成部分,但由于其易于降解,在出土时多已腐朽甚至不存,故而通常不被重视,在文献中迄今亦未见到相关科学分析。北京大学收藏的西汉及秦代简牍中尚留存有编绳残段。为了从科学的角度了解其材质以及劣变状况,并为简牍研究及保护提供参考资料,本研究综合使用形貌、偏光、组织化学等显微分析手段,对这两批编绳样品进行了种属鉴定及成分分析。结果表明,两批编绳样品性质基本一致:其质料均为苎麻,其中纤维素,半纤维素及果胶质已无法检出,木质素和脂蜡质残留,但木质素中的醛基已发生改变。此外,秦简编绳中含有寄生虫卵,可能归属于华支睾吸虫,这符合于当时的流行病学资料以及葬制。

关键词: 北京大学;简牍;编绳;苎麻;显微分析;华支睾吸虫

引言

在我国古代纸张发明应用之前,简牍是最常用也是最重要的文字记录载体。单枚简牍可以书写的字数有限,长的文章就要写在多枚简片上。为了防止简片错位、遗失,古人用绳将其联系成册。《说文》云: 编,次简也。这种将一枚枚简片顺次排列用绳联系的方法称为“编”。用来编联简片的编绳古称“绳”或者“书绳”。根据古代文献记载,编绳的质料多为“丝”,如荀勗《穆天子传序》谓汲郡魏冢所出“皆竹简素丝编”,《南齐书·文惠太子传》记襄阳古冢所出《考工记》“竹简书,青丝编”,《文选》卷三十八《为范始兴作求立太宰碑表》注云: “刘歆《七略》 云: 《尚书》有青丝编目录”[1]。而在出土文物中,编绳的保存状况通常很差,一般仅能在简面上留下一些严重腐朽的残段。根据这些实物来看,丝和麻都可作为编绳的材料。云梦睡虎地秦简、临沂银雀山汉简以及信阳长台关楚简的编绳为丝质,而更多见的是麻绳,如西北木简及马王堆1号汉墓竹简等[2 ~ 4]。但在诸多文献中,并没有见到对编绳材质的科学分析,丝或麻的具体品种更是未有报道。编绳是简牍的重要组成部分,无论是研究简牍本体、简牍文物修复,还是分析古代简牍制度,编绳的材质都是重要的参考资料。

北京大学分别于2009年和2010年入藏了西汉及秦两批简牍资料[5,6]。这两批简牍均为饱水状态,原持有者用乙二醛对其进行过防腐固定处理。汉简接收时已经过初步清理,简片散置,尚有少量编绳片断散落于简片间或黏附于简片上。秦简接收时基本为原始状态:全部竹简粘为一体,表面覆盖黑色泥土。提取过程中发现大部分编绳尚存,但已严重腐朽。本工作通过运用各种显微方法,对这两批编绳材料进行形貌、光学性质以及组织化学等科学分析,对北京大学藏简牍的编绳材质以及保存状况进行研究讨论。

1 实验样品、试剂及方法

1.1 实验样品

西汉及秦编绳样品均系从简牍清理残余物中拣选得到的片断,于去离子水中常温密封保存。苎麻、大麻、苘麻纤维对照品均为现代样品:苎麻纤维获得于湖南产夏布;大麻纤维取自东北产大麻麻线;苘麻纤维来源于山西中部地区野生苘麻,秋季收获茎秆,沤至表皮腐败,纤维脱胶后剥取漂洗而得。所有对照品在实验前以去离子水浸泡24h后用解剖针分离纤维。

用于组织化学实验的木材对照样品取自与秦简同批入藏的饱水木板,经鉴定为云杉(Picea asperata)。材料经去离子水浸泡冲洗后,以徒手切片法制成约析古代简牍制度,编绳的材质都 是重要的参考资料。20μm厚横切片备用。

1.2 试剂

纤维素酶8万U/g张家港市金源生物化工有限公司。

冰乙酸(CH3COOH)、盐酸(HCl 38%)、98%硫酸(H2SO4)、间苯三酚(C6H6O3·2H2O)、99.5%无水乙醇(C2H5OH)、丙三醇(C3H8O3)、聚乙二醇 4000、京试AR。

高碘酸(HIO4·2H2O)、无水乙酸钠(CH3COONa)、 偏重亚硫酸钠(Na2S2O5)、沪试AR。

碱性品红、番红T、苏丹III、京试BS。

1.3 方法

1.3.1 形貌及光学性质观察

编绳大体形貌观察采用Motic SMZ-168型体视显微镜,0.75~5.0×物镜,10×目镜,0.63×摄影目镜。

纤维形貌观察采用Olympus CH型生物显微镜,10×,40×,100×(油)消色差物镜,10×目镜,0.63×摄影目镜。材料用解剖针拨散后置于去离子水中制成纤维纵面临时装片。编绳在50℃下经聚乙二醇4000(PEG4000)20%~40%~60%~80%~100%逐级梯度渗透脱水后包埋,徒手切成约 20μm薄片,经二甲苯透明,中性树脂封固,制成纤维横截面切片。

纤维光学性质观察使用江南XPT-6型偏光显微镜。40×偏光物镜,10×目镜,0.63×摄影目镜。 临时装片制作同上。摄影时均使用正交偏光,并加入石膏试板,以加强反差。

1.3.2 纤维降解模拟样品制备

取纤维素酶1.00g,加入8.0mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液 (0.1mol/L,pH=5.00),每隔5min搅拌一次,30min 后静置使不溶物自然沉降,上清液用0.22μm滤膜 滤过,得纤维素酶溶液。粗测活性:50℃下滤纸(慢速)崩溃时间小于30min。

苎麻分离单纤维,剪成约5mm的小段,置于指形管中,加入上述纤维素酶溶液至完全浸没(浴比大于100:1)。于50℃水浴中反应3d。沉降后取残渣,去离子水洗涤一次,得纤维降解模拟样品。观察表征方法同1.3.1节。

1.3.3 组织化学实验分五个实验:

1) 硫酸溶解实验:将编绳材料及现代苎麻对照样品置于载玻片上,滴加70%硫酸,加盖玻片后即刻镜检,观察纤维的形态变化。

2) 高碘酸-Schiff(Periodic Acid-Schiff stain,PAS)染色实验:按文献方法分别配制0.5%高碘酸,Schiff试剂及漂洗液[7]。编绳材料置于载玻片上,并加入现代苎麻纤维做为阳性对照。经去离子水清 洗1次,加高碘酸溶液室温反应10min,去离子水洗涤3次,滴加Schiff试剂,加盖玻片观察。染色鲜明后以漂洗液洗涤3次,去离子水装片镜检。

3) 番红染色实验:将编绳材料及木材切片对照样品置于载玻片上,滴加1%番红水溶液,置于湿润的培养皿中染色12h,再以去离子水洗去浮色后装片镜检。

4) Wiesner染色实验:将编绳材料及木材切片对照样品在载玻片上以浓盐酸浸透,再滴加5%间苯三酚乙醇溶液,加盖玻片即刻镜检。

5) 苏丹III染色实验:将编绳材料置于载玻片上,滴加苏丹III于1:1乙醇-丙三醇的饱和溶液,加盖玻片,略微加热后镜检。

2 结果

2.1 编绳大体图

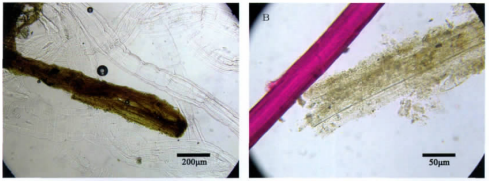

汉简编绳呈深红棕色,宽约1.4mm,略扁平。 编绳含两股纤维束,两束成Z向绞拧,23捻/10cm(图1),束内纤维基本顺直。单根纤维直而细长,断茬处为刷状(图2)。

图1 汉简编绳大体图

图2 汉简编绳断茬

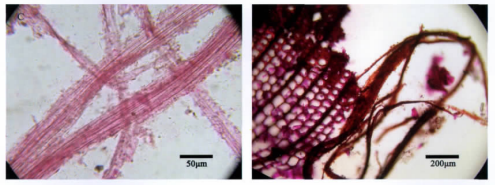

秦简编绳在新揭露时呈黄色,空气中放置后转为棕红(图3~4)。编绳扁平,宽度约1.0mm。大多数部位仅含一束纤维,束内纤维顺直;少数部位有绞拧,可能是纤维束的接头(图3右上编绳)。单纤维相互粘连,在体视显微镜下辨识不清,断茬处纤维柔软。

图3 新揭露的秦简编绳

图4 秦简编绳置于空气中1d后

编绳虽基本保持了大体形态,但质地糟朽严重,机械强度损失殆尽,尤以秦简编绳为甚。 编绳纤维间严重粘连,分离困难,以解剖针分拆单纤维仅能获得小于5mm的片断。曾尝试用 超声波辅助分离,但纤维在超声清洗器中即刻崩解。

2.2 编绳纤维显微形貌

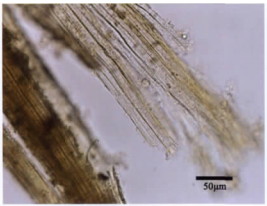

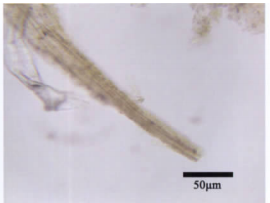

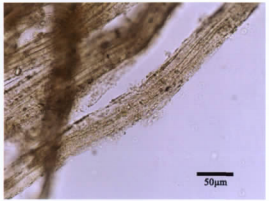

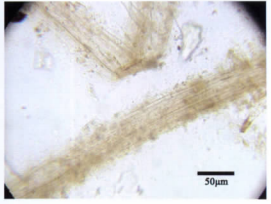

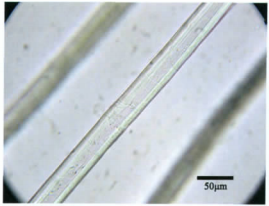

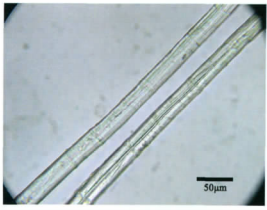

镜下可见,汉简与秦简编绳纤维显微形貌略同,仅是前者保存情况稍好,纤维折损程度较低,内含污染物较少,结构略清晰而已(图5~8)。

图5 汉简编绳纤维,示宽大的细胞腔

图6 汉简编绳纤维尖端

图7 秦简编绳纤维及纤维束

图8 秦简编绳纤维,示反拆

编绳纤维间粘连,虽经分拆,仍常见数根纤维形成的纤维束。横节纹不可辨,但纵纹及细胞腔明显,可初步断定为麻纤维。单纤维无转曲,偶见反折,说明其为扁平带状。宽度一般25~70μm,长度为数百μm,但端头通常为断茬,纤维自然末端罕见,估计实际长度远大于此。麻尖渐细,无分支。纤维表面及细胞腔遍布污染物,其中包裹有大量高折射率颗粒,粒度在若干μm,可能是微生物或土壤颗粒。

纤维横截面切片的制备曾试验过乙醇梯度脱水后石蜡包埋及火棉胶包埋,但纤维均严重收缩。PEG4000渗透包埋后汉简编绳整体收缩较少,但切片上可见大部分纤维已破损,加之样品细小而珍贵,无法大量制片,完整的纤维横截面仅见一例,呈扁圈状,最大径30μm,壁厚2~4μm(图9)。 秦简编绳糟朽程度更高,未制得包含完整纤维横截面的切片。

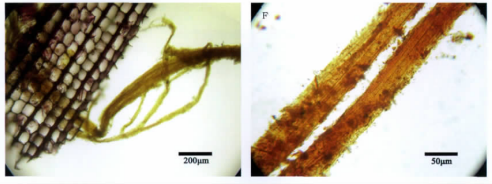

图9 汉简编绳纤维横截面

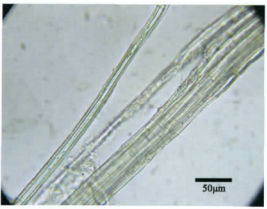

对比相同条件下拍摄的现代苎麻、大麻及苘麻纤维纵面(图10~12)可见,苎麻纤维最宽,一般 30~70μm,细胞腔亦宽大,可占纤维宽度的1/3,纤维的横节纹可见,但不甚明显;大麻纤维比苎麻纤维细,宽度15~40μm,细胞腔细小甚至闭合,横节纹显著;苘麻纤维细而短,宽度10μm左右,纤维尖端常见,分离得到的完整单纤维长度一般在1cm以下,横节纹在纤维束上较为明显。综合比较,编绳纤维的显微形貌更接近苎麻,并且其横截面也更符合苎麻纤维的特征。

图10 现代苎麻纤维纵面

图11 现代大麻纤维纵面

图12 现代茴麻纤维纵面

2.3 编绳纤维的光学性质

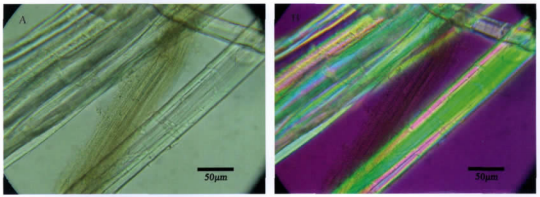

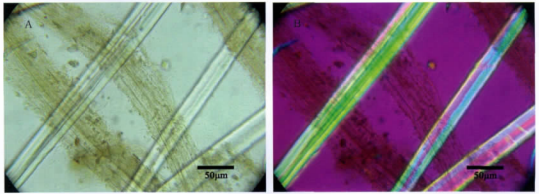

将编绳纤维与现代苎麻纤维混合制成临时装片,于偏光显微镜下观察,可见单偏光下二者形貌相似,仅折射率有所不同:现代纤维边缘清晰,贝克线极明显,说明其折射率显著高于周边介质;而汉简及秦简编绳纤维边缘含混不清,贝克线细而暗,说明其折射率较低,与周边介质差别不大。

正交偏光下编绳纤维与现代苎麻有明显差异: 现代苎麻纤维表现出纤维素晶体的双折射性质,旋转载物台可见四次消光,45°位干涉色等级最高二顶,加入石膏试板后升高为更为鲜艳的三级,横节纹因具有不同的干涉色而更加明显;而汉简及秦简编绳纤维表现为均质体,旋转载物台时全消光,加入石膏试板后呈试板的一级紫红,横节纹仍不可见(图13~14)。编绳呈均质体说明其中的α纤维素已被降解。

图13 汉简编绳纤维与现代苎麻纵面

(A:单偏光;B正交偏光加石膏试板)

图14 秦简编绳纤维与现代苎麻纵面

2.4 其它镜下所见

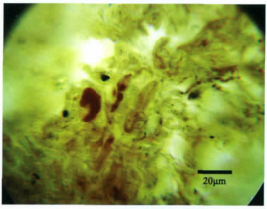

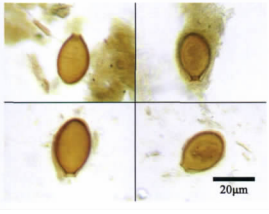

在秦简编绳显微观察中,发现了黏附在编绳纤维上的若干寄生虫卵。其形似芝麻,长25~35μm,宽14~18μm。内部呈棕黄色,有的均一,有的含泡状颗粒,有的可见形似幼虫的轮廓。与人畜常见寄生虫卵对比,鉴定为复殖目(Digenea)吸虫卵(卵盖已脱落),很可能为华支睾吸虫(Clonorchis sinensis) 虫卵(图15)。

图15 秦简编绳中所见寄生虫卵

2.5 苎麻纤维降解模拟实验

如2.1.3节所述,汉简及秦简编绳纤维形貌最接近于苎麻,但与现代对照样品之间仍有一定的差别,尤其是麻类特征性的横节纹一直未被观察到,因此有必要通过实验模拟纤维降解,以研究此过程中 纤维形貌的变化。

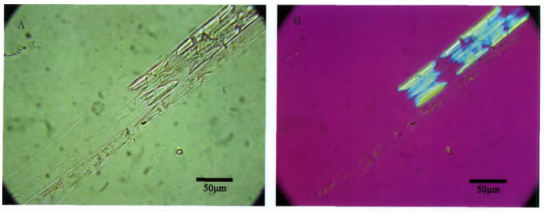

现代苎麻纤维被纤维素酶降解3d后自然断裂, 碎片多在2mm以下。单偏光下观察可见具纵纹的高折射率部分从横节纹部位起分片段地逐步溶蚀, 片段末端呈齿状。溶蚀完全的部位仅存均一的低折射率残迹,横节纹消失,但细胞腔仍清晰可见(图16A)。正交偏光下这种变化更加明晰:残存的高折射率部位具双折射,其干涉色等级总体低于新鲜苎 麻,且从中心至齿状边缘逐渐下降,说明其整体厚度减小,并以靠近横节纹的齿状边缘尤甚。低折射率部位则已成均质体(图16B)。综上所述,纤维素降解后的苎麻纤维在形貌和光性上与竹简编绳纤维更加接近。

图 16 纤维素酶降解 3d 后的苎麻纤维纵面

( A: 单偏光; B: 正交偏光加石膏试板)

2.6 编绳纤维的组织化学实验

汉简及秦简编绳纤维的组织化学实验结果相 同,故下文将一并予以描述。

2.6.1 硫酸溶解实验

现代苎麻纤维浸入70%硫酸后迅速肿胀变形,结构逐渐模糊,最后完全溶解。 汉简及秦简编绳纤维在此条件下稳定,仅是颜色略有加深,形态无明显变化(图17A),说明其主要成 分不是纤维素。

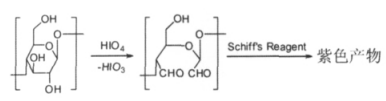

2.6.2 高碘酸-Schiff(PAS)染色实验

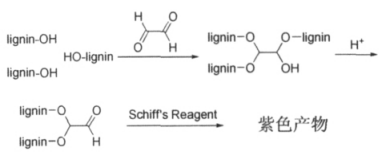

高碘 酸-Schiff(PAS)染色用于显微镜下鉴别细胞结构中的多糖。汉简及秦简编绳纤维在高碘酸处理并洗涤后加入Schiff试剂,5min内并无显色;相比之下现代苎麻纤维被迅速染成紫红色(图17B)。这说明编绳纤维中已不能检出纤维素、半纤维素、果胶等多糖类物质。但若不及时以漂洗液终止反 应,5min后编绳纤维亦渐渐转为淡红色;甚至未经高碘酸处理的编绳纤维也有相同的反应(图17C)。这可能是曾经乙二醛处理所造成的非特异性染色。

2.6.3 番红染色实验

番红是一种碱性染料,呈色结构为阳离子,可以与带负电荷的木质素稳定地结合,因此常在植物组织制片中用来鉴定木质化的细胞壁。汉简及秦简编绳纤维可被番红着 色,与木材对照样品一致(图17D),说明其中含有木质素。

2.6.4 Wiesner染色实验

Wiesner反应是指在酸性条件下间苯三酚与木质素中的特定官能团产生红色物质的现象。在滴加间苯三酚溶液后,木材切片中的细胞壁逐渐变红,而编绳纤维仍呈黄色(图17E)。编绳纤维Wiesner反应阴性,说明其中的木质素结构已经发生了一定变化。

2.6.5 苏丹III染色实验

苏丹III是一种油溶性的染料,在植物组织制片中用来鉴定脂质,染料在染液中呈黄色,溶于脂质中呈橙色。编绳纤维可被苏丹III染成橙色(图17F),说明其中含有脂类物质。

图 17 编绳纤维组织化学实验

( A: 浓硫酸溶解,B: PAS 染色,

C: 不经高碘酸预处理的 Schiff 染色,

D: 番红染色,E: Wiesner 染色,F: 苏丹 III 染色)

3 讨论

3.1 编绳材质

这两批编绳虽然宏观形态及保存状况存在差异,但在镜下都有相同的特征:纤维粗且长,具宽大的细胞腔和纵纹,是典型的麻纤维。在汉简整理之初,曾根据经验认为编绳为丝质,或是由于其纤维顺长柔软而造成了误判。这也进一步 说明了凭肉眼直观判断编绳材质会存在一定的不准确性。

我国麻作历史悠久,在《诗经·陈风》中就有 “东门之池,可以沤麻”、“东门之池,可以沤紵”的记载。我国常用的麻类作物主要有苎麻、大麻、亚麻、苘麻、黄麻、红麻和罗布麻等,其中亚麻、黄麻、红麻和罗布麻为后世传入或开发,秦汉时期使用的只有原产于中国的大麻、苎麻和苘麻[8], 例如在马王堆汉墓中即出土了苎麻、大麻织物以 及苘麻绳索[9]。苎麻作物喜温暖湿润的环境,主产于秦岭淮河以南地区,《左传·襄公二十九年》有:晏子“聘于郑,见子产,如旧相识。与之缟带, 子产献紵衣焉”。郑国与前文所述的陈国都大致位于今河南南部,正是苎麻产区的北界[8]。而大麻和苘麻的产区遍布全国各地。大麻是干旱地区最重要的纤维作物,有学者研究认为西北诸地 简牍编绳即为枲麻(即大麻的雄株,纤维性质优 于雌株)所制[10]。

这三种麻类作物的生物学特点决定了其收获加工方式的不同:苎麻纤维粗且长,韧皮部与木质部结合不紧,因此可以直接从植株上剥取麻皮,再刮去外面的表皮层,得到的带状纤维束即是初级产品生苎麻,可直接当作麻线做捆扎之用,端头处只须在局部稍做捻合即可接续;若供纺织细麻布,则还需要浸沤脱胶制成精干麻,使纤维束分散成单纤维,再梳理成麻球,方可加捻纺线。而大麻和苘麻不适合生剥,一般要割取全株,将麻秆浸水沤制,待表皮腐烂纤维脱胶后方可从茎秆上剥离。这使得其初级产品即是分散的纤维,必须经过纺制方可成线,且由于其纤维细而短,若不经磨光处理,麻线表面会有许多毛刺。秦简编绳纤维基本顺直平行排列,仅在局部绞拧;汉简编绳虽然由两股拧成,但每股内部亦不加捻,这一特征更符合苎麻的加工工艺。可与之相对比的是西北诸地出土简牍的编绳,在图片上即可见到其绞拧的形态以及表面的毛刺[2]147, 这符合西北地区用大麻纤维做编绳的说法。

苎麻、大麻和苘麻纤维在显微镜下差别更加显著。苎麻纤维较宽(11~80μm,平均50μm);大麻纤维较窄(10~51μm,平均25μm);苘麻维最窄 (9.6~25.5μm,平均15.9μm),且由于其纤维长度短,常可见到渐细的端头。苎麻和苘麻纤维细胞腔明显,大麻纤维细胞腔呈线状或完全闭合。横截面的形态则更具有特征性:苎麻纤维呈扁平带状,横截面呈椭圆形、扁圆形或腰圆形,中腔与细胞形状相 似,宽大而清晰;大麻纤维为多棱柱体,横截面多角形,细胞腔很小,呈点状或短线状;苘麻纤维横截面 形态与大麻相似,只是细胞腔略宽[9,11,12]。根据实验中所见编绳纤维的各种显微形态特征,可以排除大麻和苘麻,进一步也可以排除葛、菅、蔺等文献记载的古代纤维用植物。

麻类纤维鉴定除显微形态分析之外,还有X射线衍射、碘-氯化锌等染色实验、以及纤维螺旋角转向等方法[9],但这些方法从原理上都是基于纤维中纤维素组分的理化性质。根据光学性质以及组织化学分析结果,编绳纤维中的纤维素已降解殆尽,故这些分析方法已不可行。

3.2 编绳保存状态

苎麻纤维的化学成分通常可分为纤维素、半 纤维素、果胶、木质素、脂蜡质及水溶物六大 类[13],其中最主要的是纤维素,占总质量的 65%~75%。因此苎麻的化学性质与其他纤维素纤维相同。其特点是不耐酸,在强无机酸中会溶胀变形,进而溶解。编绳纤维在相同条件下不发生形态变化,说明支撑其结构的主要成分不是维素,纤维的性质在埋藏过程中已发生了显著的改变。

在苎麻纤维中,纤维素分子的大部分(约90%)链段规则排列形成结晶区,即原微细纤维;再逐级合并,最终形成直径为0.25~0.4μm的原纤;原纤S型螺旋状排列形成细胞壁[14]。由此可见,苎麻纤维中含有大量定向排列的α纤维素微晶,因此会表现出相应的光学性质,例如双折射等。在埋藏过程中,纤维素发生降解,此类光 学性质也随之逐渐减弱,最终消失。使用偏光显微镜可以清楚地观察这一进程。偏振光干涉色的差异反映了不等的光程差,而光程差又正比于晶体的厚度。对比图13B及图16B可见,新鲜苎麻纤维的干涉色为三级绿至三级红,对应的光程差(扣除石膏试板550nm,下同)为600~1000nm;而当纤维素降解后,纤维中部降为二级蓝绿,边缘降为二级黄,分别对应光程差100nm和250nm,降低了75%~85%;在齿状片断的两 端还可以见到级序更低的二级纯蓝,说明此处 α纤维素厚度已不足原先的10%。与秦简同批入藏的饱水云杉木板切片亦表现出不等的干涉色。可见此方法能通过干涉色的显著差异辨认出微量的α纤维素残存。而编绳纤维在相同的条件下不呈现干涉色的变化,说明其中的α纤维 素微晶已损失殆尽。

麻类的横节纹是在纤维弯曲紧张处原纤发生分裂所致[15]。因此横节纹是纤维的薄弱环节,其结构相对松散,易受侵蚀。实验中可见α 纤维素的消失即是从此处起始。由于横节纹是 原纤排列的反映,当纤维素彻底降解后,自然将不复存在。编绳纤维中未见横节纹应当是此原 因。

麻纤维中的多糖类物质除纤维素之外还包括了半纤维素和果胶。它们的化学结构中均含有邻二醇结构,在高碘酸作用下,邻二醇氧化断裂生成二醛,醛基与Schiff试剂反应显紫色(图18)。故细胞中的多糖呈Schiff反应阳性。编绳 纤维Schiff反应阴性,表明其中已无法检出多糖 类物质。饱水环境中植物纤维的此种降解行为 符合于文献中对类似环境中出土木材的成分分析结果[16]。值得注意的是,未经高碘酸处理的编绳出现非特异性染色,可能的来源是防腐固处理所使用的乙二醛。乙二醛可与木质素等成分中的羟基形成半缩醛及缩醛从而附着其上,但这两种结构均对酸敏感,在酸性水溶液中会缓慢裂解,释放出醛基;而Schiff试剂呈强酸性,故编绳纤维在其中会逐渐被着色(图19)。此反应或可证明编绳纤维中存在外源碳,这在解读其14C 测年结果时具有重要参考的价值。

图18 纤维素PASR染色机理

图19 木质素与乙醛反应机理

现有的诸多研究成果均可证明,在饱水的埋藏环境中,木质素的化学和生物稳定性相对于纤维素 要高得多[17]。对于显著降解的饱水木材样品,无论是直接分离称重还是使用各种谱学分析方法,都显示了其中多糖类含量显著下降甚至完全消失,木质素成为剩余物质中的主要成分[16,18,19]。编绳中既然已无法检出多糖类物质,剩余的成分中理应存在大量的木质素。番红染色的结果证实了这一点,但是 Wiesner反应阴性又说明木质素的化学结构发生了显著的改变。Wiesner反应的机理尚未完全明晰,但 木质素中的苯甲醛或肉桂醛结构单元是显色所必需 的[20]。众所周知,醛类化学性质活泼,易被氧化成 酸或还原成醇,编绳在两千余年的埋藏过程中应当 可能发生这样的改变。而相对于一同埋藏的木材,编绳纤维与周围环境的接触更为直接,更容易受其影响发生变化,故而会表现出组织化学反应的不同。

除木质素外,脂蜡质也是苎麻纤维中较难降解的成分。苏丹III脂类染色的结果证实了它的存在。 由于纤维素等成分已严重降解,脂蜡质亦成为现存编绳纤维中的重要组分;而它可溶于乙醇,更易溶于二甲苯等亲脂性溶剂,这或许是制作编绳纤维横切片时样品进入有机溶剂即严重收缩的一个原因;也提示了若对类似的文物进行保护处理,涉及亲脂性 溶剂的方法或可能失败。

目前用于竹木等植物来源的有机质文物的成分 分析法还不多,常规使用的方法只有红外光谱 (Infrared Spectrum,IR)。红外光谱虽可表征样品中 的化学键,也可通过图谱指纹判断某种物质的存在, 但应用于文物时,由于其成分往往较为复杂,图谱中 经常会发生谱峰的重叠;且在长期的埋藏过程中某 些成分的化学结构会发生改变,图谱与标准谱进行 比对指认也会出现诸多的不匹配。例如α纤维素 的特征IR吸收在900cm-1,对应于C1-O-C4β糖苷 键振动,特异性高,但强度较弱;其最强的吸收出现 在1050cm-1 左右,但此处的吸收对应的是各种C-O 键振动,在木质素的IR图谱中同样会强烈地出现[21],因此通常难以从含大量木质素的样品的IR 图谱中辨认出较少量的α纤维素。而对于木质素, 虽然其骨架结构较为稳定,但其中的酚环、醛基、甲 氧基等官能团也会在埋藏过程中发生显著的变化,致使出土样品的IR图谱与标准谱差异甚大,例如 1125cm-1 左右的芳环C-H面内弯曲振动吸收强度 明显下降[22]。诸如此类的问题都会对样品成分分 析造成一定的障碍。显微镜下的组织化学实验为有 机质文物的成分分析及保存状态评估提供了另一套 方法,可与其它的分析结果互相补充、印证。而且组 织化学方法可以直观地观察到各种成分在样品中的 分布状况。此外,各种显微方法对样品量的要求极 小,适用于珍贵样品的分析。

3.3 秦简编绳的寄生虫学研究

随着考古学的发展,我国对古尸的寄生虫学研究屡见报道。例如1973年在马王堆一号汉墓女尸中即发现了日本血吸虫、人鞭虫及人蛲虫卵[23];1980年报道在江陵凤凰山168号西汉墓古尸中发现了华支睾 吸虫、日本血吸虫、人鞭虫及绦虫卵[24];1984年报道江陵马砖一号战国楚墓古尸残骸中发现了大量的华支睾吸虫卵和少量的人鞭虫卵[25]。这说明在适当的饱水环境下,寄生虫卵经历2000余年尚可保存,其卵 壳形态不会发生明显变化,可供鉴别之用。

秦简编绳中发现的寄生虫卵很小,约30×15μm,呈芝麻形,是典型的吸虫纲复殖目虫卵。完整的虫卵还应包含壳口处的小盖,但小盖在长期的埋藏中可脱落[25]。复殖目多个物种的虫卵形态相近,具体到种的鉴定需要统计大量虫卵的测量数 据[26],由于黏附于编绳上的虫卵数量不多,因此还不能做出确定的判断。但这些种类的吸虫在我国造成人体广泛感染的只有华支睾吸虫一种。北大藏秦简内容中多见“安陆”等地名,可能提示了其出土地点;安陆地望即今湖北省安陆市,与前述江陵县都位于江汉平原,距离不过200km,在战国秦汉时期应都有华支睾吸虫病流行。因此在编绳中发现华支睾吸虫卵与秦简可能的出土地以及当地的流行病学资料是相吻合的。

编绳上黏附有寄生虫卵暗示埋葬时竹简靠近墓主人的尸体,很可能置于棺内。而根据考古发掘所见的葬制,在江汉平原的战国楚墓及西汉墓中,简牍 一般出土于棺椁之间的头箱、边箱或足箱内,例如江陵望山楚墓(M1、M2)、荆门包山楚墓(M2)、江陵家山汉墓(M247、M249)等。而秦墓中的简牍文物部分发现于棺椁之间,例如江陵杨家山秦墓 (M135)、沙市周家台秦墓(M30)等;部分发现于棺 内,如云梦睡虎地秦墓(M11)、云梦龙岗秦墓(M6)等。从内容上来看,后者均包含有前一类所不具备的律令文书。北大藏秦简中含有《为吏之道》一篇, 简牍置于棺内亦符合上述规律。

4 结论

1) 北京大学藏西汉及秦竹书编绳的宏观形态符合苎麻的采收加工工艺;纤维的纵面及横截面显微形态亦支持其材质均为苎麻。

2) 长期处于饱水埋藏环境的两种编绳呈现类似的保存状态:纤维素、半纤维素和果胶质已不可检出,木质素及脂蜡质残留,但木质素的化学结构有所改变,醛基已丧失。

3) 秦简编绳黏附有复殖目吸虫卵,很可能属于华支睾吸虫。这符合竹简出土处当时当地的流行病学资料。简牍可能曾置于棺内,亦符合简牍内容及葬制。

4)显微形态分析、偏光分析以及组织化学方法在有机质文物的研究中可发挥相当大的作用。不仅能够进行种属鉴定,还可以分析文物的化学成分及保存状况。且显微方法需要的样品量很小,适合珍贵文物的分析。