意大利建筑预防性保护思想与实践中的整体观

摘要:选择作为现代意义上建筑预防性保护最早定义和实践者的意大利,截取其最关键的思想和实践片段展开观察,以其中最为重要的3位学者切萨雷·布兰迪、乔凡尼·乌勒巴尼和斯特法诺·戴拉·托雷的思想为线索,以“风险地图”“文化区”等规划式保护实践为外显,剖析意大利建筑保护思想与实践中整体观的演进。

关键词:建筑预防性保护;规划式保护;切萨雷·布兰迪;乔凡尼·乌勒巴尼;斯特法诺·戴拉·托雷;整体观

以拉斯金(John Ruskin)《建筑的七盏明灯》中情感深沉的章节“记忆之灯”和莫里斯(William Morris)《古建筑保护协会宣言》中简洁有力的口号“通过日常照管延缓衰败”“以保护代替修复”[1]为理念的源头,以切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)1950年代在建筑学领域的初次正式引介和1970-1980年代主要在荷兰、意大利、英国等欧洲国家开展的研究和实践为开端[2],建筑预防性保护在近现代的发展已历经数十年,而其思想脉络的埋藏则可寻至更早远。现今的建筑预防性保护研究以意大利和比利时等国家为代表。预防性保护虽然是建筑保护学中的一个专门领域,在意大利,其面貌却不仅在于条分缕析的科学保护或技术手段,而与意大利建筑的类型学和形态学传统一致,呈现出一以贯之的整体性思维。

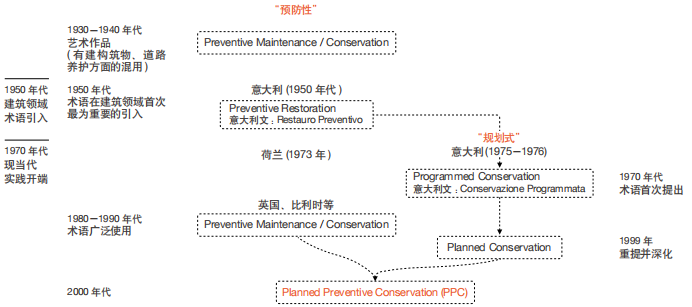

“预防性”(Preventive/Preventative)和“规划式”(Planned/Programmed)是建筑预防性保护理论、实践的原生路径,囊括若干术语(图1)。本文选择作为现代意义上建筑预防性保护最早定义和实践者的意大利,截取其最关键的思想和实践片段展开观察,以其中最为重要的3位学者切萨雷·布兰迪、乔凡尼·乌勒巴尼(Giovanni Urbani)和斯特法诺·戴拉·托雷(Stefano Della Torre)的思想为线索,以“风险地图”“文化区”等规划式保护实践为外显,剖析他们建筑保护思想中的整体观。

1 建筑预防性保护概念的引介、实践的原生路径

和相关术语的出现时间

1 艺术作品的潜在统一性:切萨雷·布兰迪的艺术与史实评价

意大利在现当代建筑保护和修复史中素来居于先锋地位,涌现了大批留下浓墨重彩之笔的学者,奠定了国际现代保护运动主流话语的基石。预防性保护的两个核心术语“预防性”和“规划式”在建筑领域中的最初使用均与意大利学者相关。前者由第一任意大利中央修复研究院(Istituto Centrale per il Restauro,以下简称ICR)1,今保护与修复高级研究院)院长布兰迪正式引介入建筑领域,后者由ICR的第三任院长乔凡尼·乌勒巴尼提出。直至2000年代以前,后者作为预防性保护之专有术语(Programmed,即意大利文Programmata),应用和讨论的地域始终主要集中于意大利;而虽然前者作为术语的学术研究脉络不限于意大利,而是与欧洲多个国家的实践相关,但仍可从中看到意大利举足轻重的意义。

“预防性”保护概念引入建筑领域之初,作为艺术史家和评论家的布兰迪对它的定义延续了自己理论中对美学与史实二重维度的关切和表达。他认为“预防性修复(Restauro Preventivo)的范围”2)包括“防护、排除各种危险因素、确保各种有利条件等”。布兰迪将关于预防性修复的调查研究界定为3个层面:第一层面在于确定决定了艺术作品(包含历史性建筑在内)作为审美对象的美学和史实而存在的必备条件;第二层面在于调查“艺术作品构成材料的保护状况”;第三层面在于研究“有益于、不利于或直接危害艺术作品保护的各种环境条件”。其中,第一层面有赖于保护者基于“艺术与史实敏感性的评价”,后两个层面有赖于“各种实际调查与科学推断”3)[3-4]。

这一界定与布兰迪保护理论体系的其他部分保持了高度一致,他的整体观体现为对艺术作品艺术与史实潜在统一性的关怀。作为19-20世纪关于狭义修复的论争和战后重建热潮图景下的思想成果,预防性保护概念引入建筑领域伊始即强调与极端紧急情况下干预活动在心态上的对立。

布兰迪的理论对1964年《威尼斯宪章》和意大利本国1972年版《修复宪章》(CartaItaliana del Restauro)产生了直接影响,此后,预防性保护的实践也与《威尼斯宪章》所呈现的范式转型趋势始终相伴随。

2 突破单一对象的文化遗产保护观:从布兰迪到乔凡尼·乌勒巴尼

2.1 弗兰切斯基尼委员会1960年代的前瞻性探索

从布兰迪到乌勒巴尼,预防性保护思想发展进程中有一个无法绕开的节点—弗兰切斯基尼委员会(Commissione Franceschini),全称为“历史、考古、艺术和景观遗产保存和评估调查委员会”,1964年成立,1966年完成其绝大部分工作。

弗兰切斯基尼委员会依法令成立,由十余名政务代表和十余名各领域专家组成。它在意大利遗产保护史上具有标志性的作用,但鲜有中文介绍。它开展遗产普查,回顾并修订保护法规和管理机制,为1960年代意大利对文化遗产的相关定义、分类和保护的科学方法等作出了重要推进和创新,许多结论至今仍然有效。定义上,在其报告《拯救意大利的文化遗产》中,正式采用了与以往不同的“文化遗产(Beni Culturali4))”一词以描述所有“承载文明价值的物质见证”[5],超越了以往主要基于艺术作品的美学角度而引入了历史主义(historicist)的概念,标示着概念上的重要演进,对于文化遗产的认识也从分类学上予以整体表述5)[6]。其次,弗兰切斯基尼委员会的调查和研究涉及景观遗产、建筑所处环境背景6)、建筑与周边空间的联系等当时较新颖的问题,已经注意从宏观层面对文化遗产的保护作出规划。

弗兰切斯基尼委员会对意大利的保护实践产生了潜在而深刻的影响。它提出的“文化遗产”定义和分类不仅体现了在文化维度上保护对象的拓展,也为此后讨论语境的形成和相关法律的制定奠定了良好的基础。“文明的见证”在意大利被沿用并形成了对文化遗产特征的一种基本认识,也开启了向更广泛的文化价值观念延展的可能,逐渐创造着对文化遗产概念内涵的崭新理解,即“一系列根植于地方文脉的多种多样且不断变化的元素”[7]。在意大利最重要的保护法典之一—2004年的《文化与景观遗产法典》(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)中,“文化遗产”的这一定义得到了巩固和完善。

弗兰切斯基尼委员会这一国家层面的举措代表了一种突破单一“杰作式”保护对象的思路,而将遗产视为一个内嵌若干复杂关系的整体,这在1960年代的保护语境中尤为可贵。

2.2 整体性与程序性:乔凡尼·乌勒巴尼1970年代的文化遗产规划式保护试点

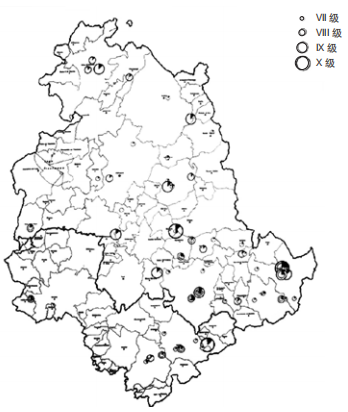

1960年代末开始,左翼风暴席卷欧洲乃至全球,世界迎来了弥漫着激进气氛的1970年代。在战后的一段“经济奇迹”后,意大利进入经济相对低速的增长时期。与社会、经济发展陷入动乱和低迷几乎同时地,1966年的佛罗伦萨(图2)和威尼斯洪水均是这两座城市历史上最为严重的洪灾之一,面对灾害时的力不从心和灾后立即开展的文化遗产保护行动不仅推进了国际合作的进程,也促使意大利建筑保护界和相关部门反思既有的单一事件导向、缺乏应急方案的保护方式,并思索如何预防性地对待可能的自然灾害8)和人为损害。

2 1966年佛罗伦萨洪水后的古迹状况

于此背景下,1975年乔凡尼·乌勒巴尼提出“规划式保护(Conservazione Programmata,英文直译Programmed Conservation)”方法。乌勒巴尼延续了弗兰切斯基尼委员会对“文化遗产(Beni Culturali)”的定义和整体性思想,将之鲜明地阐释和体现于自己的实践和论述中。应当指出,自然灾害和经济问题并不是触发“规划式保护”方法出现的唯一引线,乌勒巴尼对既有单一对象式的保护方法长期以来在成本、效率和运作模式上的沉疴亦有清醒审视。

规划式保护方法建构之始,布兰迪的“预防性”设想已存在了约20年。作为一个方法论,规划式的构思在观察、议题、立场上均脱生于这一设想,也在方法层面对布兰迪的理论做出了具象化,但本质上却并非布兰迪“预防性保护”概念的对等物或同质物。

较之布兰迪优雅和充满思辨光芒的语言,乌勒巴尼对规划式保护的论述风格显得更加清晰和务实。他对“规划式保护”的定义是一项涵盖一定地域范围内的可移动和不可移动文化遗产,“包含了所有用以尽可能地维持和降低古旧材料劣化率而采取的周期性措施的技术行动(technique)”[8]。整体性和程序性是这一“规划式保护”概念最为关键的理念内核。

1976年,乌勒巴尼负责开展了翁布里亚(Umbria)文化遗产规划式保护试点项目。在这个项目中,乌勒巴尼将布兰迪提出的预防性保护理念转变为可切实操作的策略,并申明应避免分散碎化的保护政策,认为需要一种更具战略性的眼光和方法,强调秩序、逻辑、保护和管理流程。

乌勒巴尼构想中体现出的“整体性”和“程序性”具有多重含义,包括:跳出单一的保护对象和保护工程,将特定区域内的文化遗产统一纳入保护框架;将自然环境、文化遗产及其相互关联统一于同一个整体性的规划;规划式保护强调程序性,即以明确规定的程序组织复杂的行动次序;以及中央与地方政府的多部门协作、公私机构间可能网络化的有效合作等。

翁布里亚文化遗产规划式保护试点项目采用了一种以区域地图为底图、标注灾害事件历史发生地点的图绘说明,用以直观地表达风险致因的位置、频率、强度和集中度(图3),这种针对风险防范的图绘是规划式保护最重要的工具之一,也是后来意大利极具特色的“风险地图(Cartadel Rischio)”项目的雏形。按照理想化的设想,在翁布里亚进行的试点工作—包括灾害事件分布统计、恶化致因影响评估、合适的记录和处理技术的确定、风险管理工具研发等成果—将被适应性地推广至全国,加之面向从业者的培训,最终实现全国范围内保护政策和立法的创新性改革,改变因历史原因而形成的较为分散混乱的遗产管理境况,推动规划式保护成为国家层面的战略。

3 翁布里亚规划式保护试点项目中绘制的区域地震事件

分析图 ( 显示自公元 0 年至 1969 年的地震分布和集中

度等信息 )

乌勒巴尼提出“规划式保护”概念不久,1976年意大利东南部的弗留利(Friuli)地区、1980年南部的伊尔皮尼亚(Irpinia)地区分别发生强震,城乡建筑和文化遗产损失惨重。这两次灾害事件直接促使乌勒巴尼于1983年撰写了《保护遗产免受地震风险的影响》(La Protezione del Patrimonio Monumentale dal Rischio Sismico)一文,并在ICR筹办了相同主题的展览。但这次展览并没有得到管理者和官僚机构决策者的积极反馈,甚至遭到一些非议。展览举办一个月以后,乌勒巴尼因为与意大利文化遗产与环境部关于诸多问题的意见分歧而愤然辞去院长职位(此举得到了布兰迪的大力支持)。这些争执中即包括他1970年代推行规划式保护试点时遭遇的辩驳和阻挠。

1975年“规划式保护”概念的提出和1976年开始的翁布里亚试点项目虽然实现了思想上的飞跃和方法、技术上的革新,却没有得到政策法规的积极支持。1960年代意大利就曾错失藉由弗兰切斯基尼委员会的有效工作将预防性保护纳入国家遗产政策的机会,规划式保护在翁布里亚的推行又因乌勒巴尼主张中央政府权力下放、公私机构合作等工作途径与官僚机构的矛盾而再次遭遇阻力9)。

2.3 “抽象理论的”布兰迪与“计量的”乌勒巴尼

乌勒巴尼1973年的《保护问题》(Problemi di Conservazione)、1976年开始的翁布里亚保护计划和1983年的展览都是截至1980年代中期意大利以他为代表的关于整体性的规划式保护理念的缩影,在预防性保护发展史上具有奠基性地位。它已经展现出规划式保护理念的先进性,其保护流程和框架的创新比传统的保护方法更为系统和整合。较之理论家布兰迪,乌勒巴尼在实践的视野和方法上都有了具体改变,也为预防性保护增添了许多科学设想和技术创新的色彩。

2002-2009年在任的ICR院长卡泰丽娜·博恩·瓦尔萨西纳(Caterina Bon Valsassina)这样看待布兰迪和乌勒巴尼这师生两代(布兰迪任院长期间,ICR建立了培训学校,乌勒巴尼是研究院的毕业生,后成为第三任院长)保护思想上的继承与发展:

既没有中断亦没有间断,但也并非无审慎判断(uncritical)10)和无质疑(unquestioned)的连续一致性。布兰迪“开辟”了许多将由乌勒巴尼担纲和发展的战线:对城镇规划和环境问题的关注;1960年代建筑业繁荣和工业增长引致的后果;它们对保存(preservation)的影响;历史城镇中心的问题;养护(upkeep)—尤其是纪念性建筑的养护—作为对修复(restoration)的最佳预防方式的重要性。

但代沟也显而易见……布兰迪谈及的是“艺术作品(works of arts)”,而乌勒巴尼谈及的是“可计量的实体(measurable entities)”。布兰迪关注的是重建、模仿、风格的完整或每次单一修复工作的类比。而另一方面,乌勒巴尼同样关注的是,如何能够借助于有针对性的科学措施,控制艺术遗产在其区位整体上的健康状态。[9]

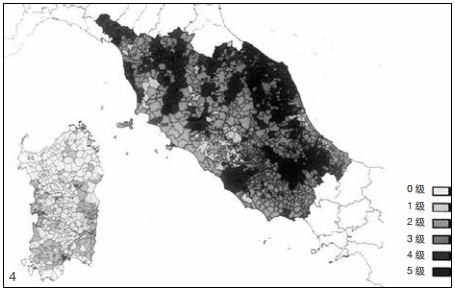

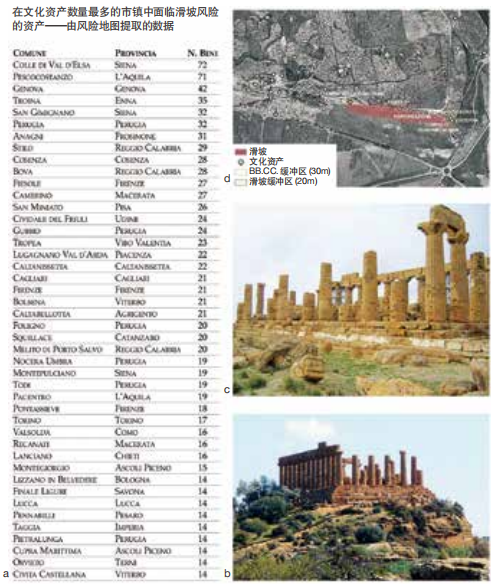

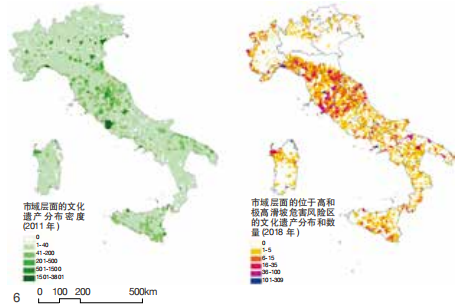

相对于公私机构间激烈的权利冲突和制度中的痼疾,翁布里亚保护计划的努力颇有些形单影只的无力。值得庆幸的是,因为没有切实贯彻和深化乌勒巴尼的设想而造成的种种损失于其后数十年间在学界不断被反思和诘问;同时,在方法层面,翁布里亚计划中的一些具体措施和工具也以“风险地图”研究项目等形式得到沿用。1980年代后期,ICR启动“风险地图”项目,并于1990年开始依据法令推行实施。“风险地图”研究建立了文化遗产的脆弱性指数和灾害风险评估之间的联系,时至今日,依然是意大利从国家、区域到建筑层面进行风险预测和保护决策的重要参考(图4,5)11)。并且实际使用者已经突破了遗产保护领域,在遗产保护之外或与之交叉的环境、民防等领域获得普遍学习和应用(图6)。随着20世纪末乌勒巴尼文集的整理出版,乌勒巴尼的影响不断扩大,规划式保护的思想随时光流逝和保护运动发展弥显珍贵,并伴随着斯特法诺·戴拉·托雷(Stefano Della Torre)1999年的重拾而逐渐影响着意大利当代的保护实践和立法进程。2004年,《文化与景观遗产法典》第一次在意大利法律条款中引入预防概念,以法律形式接纳了乌勒巴尼的“规划式保护”观念[9]。

4 意大利中部的结构力学式环境风险致因专题图

( 含等级划分 )

5 基于风险地图数据库 ( 部分数据示意 a) 对阿格里真托 (Agrigento) 神殿之谷(Valle dei Templi) 建筑遗址 (b,c) 山体滑坡等灾害风险的分析 (d) (2013 年 )

6 风险地图方法的使用—意大利文化遗产与滑坡所致风险分析 ( 左 :2011 年市域层面的文化遗产分布密度 ;右 :2018 年市域层面的位于高和极高滑坡危害风险区的文化遗产分布和数量 )

3 新世纪的可持续综合性设计方法:斯特法诺·戴拉·托雷的“文化区”理念与实践

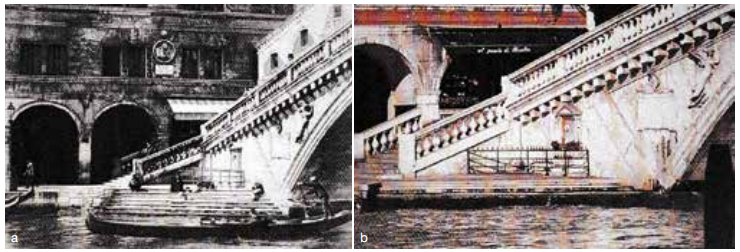

近年来,气候变化和海平面上升等现象给文化遗产带来的突发灾害和缓慢影响也成为预防性保护关注的重点。例如国际古迹遗址理事会(ICOMOS)前秘书长班尼迪克特·塞尔芙斯拉(Bénédicte Selfslagh)曾表达她对世界遗产威尼斯及其潟湖(Venice and its Lagoon)的忧虑(图7)—1900年至2000年百年间,水位上升了约30cm,里亚托桥(Rialto Bridge)原本洁净的台阶已经有部分被污泥覆盖[10]。面对新的世界经济、社会格局、全球气候等种种改变,需要在更大范围内予以整体的预防性应对。

7 威尼斯里亚托桥 (Rialto Bridge)1900 年和 2000 年的情形 (a :1900 年,水面上有 6 级洁净的台阶 ;b :2000 年,已有 4 级台阶为污泥覆盖 )

2000年前后,斯特法诺·戴拉·托雷及其于米兰理工大学培养的学生成为了规划式保护学者的一支重要力量。1999年,斯特法诺·戴拉·托雷重提乌勒巴尼的“规划式保护”,并采用英文术语“Planned Conservation”。在依循乌勒巴尼初衷的同时,他对这个概念有了更为理论化和更趋本质的透彻阐述:

对规划式保护的最佳定义可以是“对协同进化的潜在可能的关怀”:这是一个来自自然科学的隐喻,意味着建成文化遗产是活态的和不断发展之处(the place of living and becoming),也就是说,在这些地方,“保护”不能被简化为仅是为对抗改变而作出的努力。[11]

虽然斯特法诺·戴拉·托雷自己曾说“Planned Conservation”就是“Conservazione Programmata”的直译[11],但我们仍然可以从其思想和实践中察觉到他与乌勒巴尼的不同。作为21世纪意大利规划式保护的代表学者之一,斯特法诺·戴拉·托雷赋予了“规划式保护”这一术语更多颇具时代特征的视角和更为细密的观察层次。在全球化对地方经济和文化产生推进和冲击的双刃式影响、创新能力成为区域竞争力的核心要素之一的世界性背景下,“学习型区域理论”等理论模型涌现,文化在新的地方发展模式和竞争环境中越来越多地发挥战略作用。斯特法诺·戴拉·托雷开辟了对规划式保护全新的理解角度,他认为规划式保护不仅可以带来成本的降低和规模经济、创造就业机会,而且能以统筹的眼光和过程管理方式,将资金分配至更为合理的保护活动,同时强化对区域系统的创新态度[12]。由此,规划式保护愈加趋向于成为一种与地方发展密切关联、能够优化各类资源配置并符合可持续性原则的综合性设计方法。

从意大利本国来看,国家经济形势、紧缩性财政制约了建筑保护的财政政策和经费预算。斯特法诺·戴拉·托雷和他的团队对规划式保护在降低成本方面的优势做了不少研究,以说服决策者和历史性建筑的所有者优先采用规划式保护方法。同时,他们开展对检查和维护活动的成本效益分析,得出结论:如果没有捐赠或其他方式的资金支持,则需要通过“规模经济”的方式方可保证检查和维护团队有效运转,亦即,如果在地方层面开展此类活动,需要保证足够规模的潜在市场[13]。

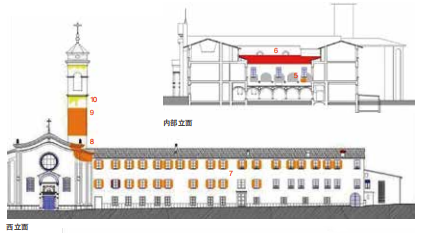

1999年,伦巴第大区资助和启动了与风险地图相关的“规划式保护的区域信息系统(S.I.R.Co.P.)”12)研发项目,由斯特法诺·戴拉·托雷的团队负责,这一工具被广泛应用于意大利伦巴第大区的保护实践。自2005年开始,斯特法诺的团队又在伦巴第大区的蒙扎和布里安扎省等多地实践了全系统文化区(Distretti Culturali)项目,将这种“文化区”作为地方发展的一种新颖的有效范式。“Distretti Culturali”的含义不同于英文直译的“文化区域(Cultural District)”,而是一种使保护活动的连续性和管理性成为可能的学习型区域(Learning Region)[14]。在这一宏观框架内,建筑和建筑群的预防性保护也依循相应的原则制定流程,从风险评估、检查、监测和维护计划等角度进行(图8~11,表1),同时兼顾建筑和建筑群在区域背景内与各类物质和非物质要素的关系。

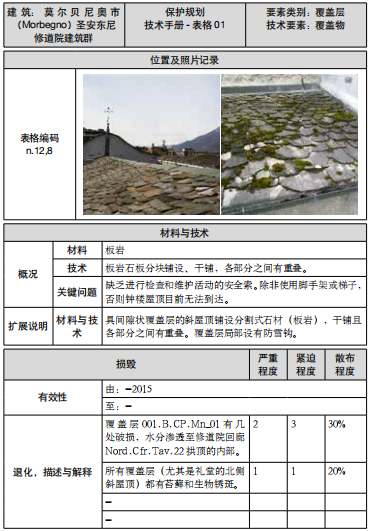

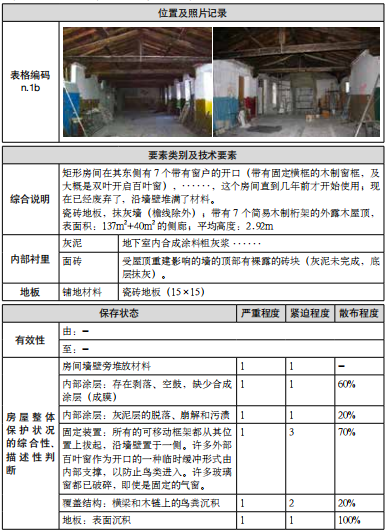

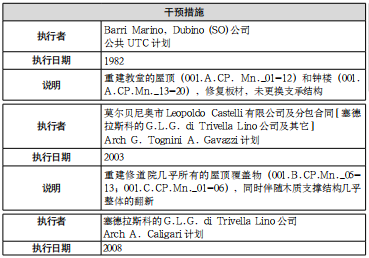

8 意大利瓦尔泰利纳 (Valtellina) 文化区建筑保护实例 :莫尔贝尼奥市 (Morbegno) 圣安东尼修道院(St. Anthony Cloister) 建筑群

(a、b 讲堂的主立面和后堂区域,c 北回廊 ;d、e 前教堂修复空间—讲堂内部,f 北回廊内部 )

9 意大利瓦尔泰利纳 (Valtellina) 文化区建筑保护实例 :莫尔贝尼奥市 (Morbegno) 圣安东尼修道院 (St. Anthony Cloister) 建筑群使用状况和保护状态分析

1 壁画表面存在吸湿性盐类,从而导致脱落

2 壁画上存在不透气和不透明的保护层

3 拱顶饰面的剥落

4 墙壁表层略有剥落

5 开放式烟囱及与之伴随的水份渗透

6 Lourdes 石窟 :雨水处理不当

10 意大利瓦尔泰利纳 (Valtellina) 文化区建筑保护实例 :莫尔贝尼奥市 (Morbegno) 圣安东尼修道院 (St. Anthony Cloister) 建筑群风险因素及紧要度评估之平面标示

1 未修复的绘饰被冲刷

2 未修复的绘饰被冲刷

3 墙体表面吸水

4 屋檐沟难以清理。屋檐下托梁劣化

5 由于渗水而剥落

6 覆层不能确保足够的抗渗性

7 百叶窗不能确保充分闭合

8 表面吸水

9 形变及墙体抹面开裂

10 渗漏

11 意大利瓦尔泰利纳 (Valtellina) 文化区建筑保护实例 :莫尔贝尼奥市 (Morbegno) 圣安东尼修道院 (St. Anthony Cloister) 建筑群风险因素及紧要度评估之立面、剖面标示

表 1 意大利瓦尔泰利纳 (Valtellina) 文化区建筑保护实例:

莫尔贝尼奥市 (Morbegno) 圣安东尼修道院 (St. Anthony Cloister) 建筑群分层面的保护策略

从文化区的设想和实践中,我们能够看出斯特法诺·戴拉·托雷对乌勒巴尼时期思想精华的继承和延续。这种对理想化的规划式保护的实践环境的讨论包含了更为丰富的内涵,而这一发展和变化与1990年代以来国际保护运动中的种种新趋势密不可分。在乌勒巴尼的整体性思路和关于风险防范等的切实可行的操作方法之上,斯特法诺将规划式保护推到了更加立体、周密的新高度。

“文化区”的经验也被贯彻在后来的预防性和规划式保护项目之中,如2015-2017年意大利、比利时、荷兰、瑞典合作开展的“文化遗产活动的改变:经济和社会的新目标和效益”(简称CHANGES项目)等(图12)。

12 CHANGES 项目中的建筑保护实例 :

意大利蒙扎皇家别墅 (Royal Villa)

4 结语

意大利建筑预防性保护史上最重要的3位学者切萨雷·布兰迪、乔凡尼·乌勒巴尼和斯特法诺·戴拉·托雷的思想之间,交织着延续与革新。布兰迪将“预防性保护”理念引介入建筑领域,标志着远离狭义修复的一步;乌勒巴尼又以“规划式保护”概念将预防性保护引向了一种整体性思维;而斯特法诺·戴拉·托雷将这种整体和宏观的思路推进到了更为立体和丰富的层面,成为建筑师对时代趋势的综合性设计回应。意大利建筑预防性、规划式保护的发展,并不仅是专业细分领域的进展,也是国际建筑遗产保护话语和理论发展的缩影。

如果说布兰迪在《修复理论》中的整体观更多体现为对艺术作品(建筑被视为艺术作品的一种)潜在统一性的关怀,那么乌勒巴尼的整体观已经与单一的工程干预相分离而上升到了区域的视角。而在斯特法诺·戴拉·托雷的文化区项目中,除了涵盖建筑、景观等多种遗产类型以及无形文化遗产外,建筑师思考的问题更为宏观,修复和保护是创造“学习型区域”的具体手段,在整体的政策、经济和空间规划下,各项设计相应展开。这种整体观是意大利规划式预防性保护思想发展中最值得我们珍视之处。

作为预防性保护术语在建筑领域最早的使用者和实践者的意大利,也曾经历了举步维艰和一波三折的发展过程。意大利曾两次错失将预防性保护纳入文化遗产国家政策的机会[8],在相当长的时间跨度后终于实现。也应注意,正如意大利现当代保护思潮中错综复杂的师承和影响关系,预防性保护的理念也或明或暗地折显着卡米洛·博伊托(Camillo Boito)、古斯塔夫·乔瓦诺尼(Gustavo Giovannoni),直至当代的罗伯托·切奇(Roberto Cecchi)、保罗·加斯帕罗里(Paolo Gasparoli)等众多建筑学者的思想成果。意大利的预防性保护思想及其实践正是沿着一个错综的思想网络而逐渐生长,并在其理论体系中呈现出了强大的容纳性和时代性。在其中一以贯之的,是意大利建筑师与修复师的整体性设计观。