杂志精选| 英国理查三世国王的“复活”

2012年8月24日, 英国莱斯特大学考古系主持发掘一处位于莱斯特市议会社区服务员工停车场的修道院遗址,考古队员很快就发现了一具尸骨,以及低矮的石墙和中世纪建筑瓦砾。这具尸骨是在匆忙中下葬的,没有棺材和裹尸布。2012年9月14日,考古队的野外工作结束。

莱斯特大学和其他多个大学研究所联合,对出土尸骨进行多重测定分析:通过14C测定有 69%的可能性尸体存活年代在1475~1530年之间 ;骨骼学家们用X射线记录下了遗骨和上面潜在伤痕的详细信息,分析出死亡原因,证实其存在脊柱侧凸的生理缺陷,还利用人骨面部复原技术模拟了它的本来面貌 ;生物遗传学家们则找到了理查三世(Richard Ⅲ)的第17代外甥,以及理查三世的母亲塞西莉·内维尔一系的后裔,事实表明,这具尸骨与查理的亲属之间存在完美的全基因组序列匹配。最终在 2013年2月4日,莱斯特大学召开新闻发布会,对外宣布已证实这具尸骨就是理查三世。

- 理查三世头骨复原模型

整个事件显得颇为传奇,引起了各方媒体和广大公众的热切关注,为此莱斯特大学多次召开新闻发布会和讲座说明发掘情况,并出版书籍揭示发掘背后的完整故事,还专门建立了相关网站展示相关研究成果。同时,在经过英国教会与王室商讨过后,英国人决定为这位失踪的国王举行一场庄严的葬礼,但下葬地点并不在英国王室陵墓所在的威斯敏斯特大教堂,而选择了莱斯特大教堂。

说起理查三世,就要从英国著名的“红白玫瑰战争”开始讲起 :理查三世当时还是理查公爵,他所在的约克家族和兰开斯特家族因争夺王位展开了一场大规模的战争,约克家族取得暂时胜利,理查公爵的哥哥爱德华公爵加冕为爱德华四世。

战争结束后,理查所展现的忠心和军事统帅的才华,使得他备受爱德华四世的重用。1483年4月,爱德华四世病逝,他年幼的长子爱德华五世继位。此时,理查的野心开始展露,他逐渐控制了中央政权并声称已故兄长爱德华四世的血统有疑,爱德华四世和王后伊丽莎白的婚姻无效,使得小国王失去了继承权,理查还将两个侄子关进了伦敦塔。1483年7月,理查登基成为国王即理查三世,但他的统治一直都不稳定,有传言说他杀害了爱德华五世和他的弟弟,这造成了部分贵族和民众的不满,各方叛乱和起义让理查三世焦头烂额。1485年8月,兰开斯特家族的亨利·都铎(即后来的亨利七世)趁机从法国借兵在英国南部登陆,双方在博斯沃思平原对战,最终理查三世战死,草草被埋葬在莱斯特郡的圣方济修道院中。

500多年过去,“失踪”的理查三世遗骸终于又重现在了人们眼前。

- 理查三世遗骸

高调宣传:一代国王的“复活”

在此次考古发掘中,莱斯特大学考古系充分利用了大众传播的手段,将深奥的科学研究推向大众,可以算作是“公众考古”的典范。

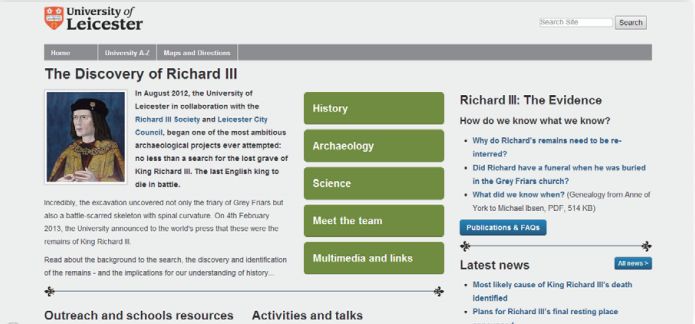

在莱斯特大学考古系专门为理查三世设立的网页上可以看到发掘过程中每一天的考古日记,从历史、考古、科学角度全方位介绍理查三世的有关信息,佐之以专业的学术报告和论文 ;同时,网站上列出了考古系与当地的电视频道合作拍摄的纪录片讲述考古发掘和研究成果,甚至可以观看新闻发布会的全部过程 ;此外,网站还提供了大量媒体的重要报道和相关链接供参考 ;整个项目的研究团队的介绍也在网页上占据一席之地,来访者也可以通过留言和邮件与他们取得联系进行交流。

虽然这一事件的时间跨度较大,但它的连续性使其具有了值得持续关注的新闻价值。莱斯特大学考古系还反复强调了理查三世在英国历史中的重要地位,引来媒体的争相报道 ;又因为那具尸骨真的是理查三世的结果符合公众的期望,得到了一个“皆大欢喜”的结果。同时,莎士比亚对理查三世的黑化和英国人对国王的情节符合了英国的社会文化价值观念,文化相近性激起了公众对考古发掘的极大兴趣。通过整个过程可以看出,莱斯特大学在与媒体的斡旋中抢占了先机,从权威角度掌握了话语权,把舆论可能对其产生的质疑和议论降到了最小,从而几乎所有的新闻都是关于发掘的正面报道。

- 莱斯特大学“有关理查三世的发现”网页

相比较我国的公众考古案例,2009年曹操墓的发掘可以说是近年最为轰动也引起讨论最多的一例。

在曹操墓发掘结束后,河南省文物考古研究院也在北京召开了新闻发布会,回应外界对于曹操墓的各种猜测。然而事与愿违,这场新闻发布会又将曹操墓的真实性推向了风口浪尖。与莱斯特大学证明理查三世身份环环相扣的证据链推导相比,曹操墓的真假判定证据略显单薄,更有舆论宣称:发掘者所谓的“判断依据”——“魏武王”石碑是假冒的,并且在河南找到了造假作坊 ;还有传言称,新闻发布会前两小时还没有确定是曹操墓……曹操墓这种“散布—澄清—再散布—再澄清”的操作模式使科学考古在公众心目中的权威性和严谨程度大大降低,不利于保持传播事实客观性和真实性。

从传播学角度来说,莱斯特大学考古系所有宣传手段的目标受众即为普通公众。那么莱斯特大学期待达到的目的是什么呢?在正式开始发掘前,整个项目得到了来自莱斯特大学、莱斯特市议会和理查三世社团共计35000英镑的资金支持,而莱斯特大学考古系在其网站上公布了从发掘开始至2012年12月31日的所有支出成本,包括在前期发掘和修复、以及发掘后的支出共计142633英镑。

- “理查三世:莱斯特市有关国王的研究”展览

显而易见,莱斯特大学通过科学的研究方式结合有力的宣传向资助者证明了项目的可实施性,得到了更多的研究经费。以前科学研究需要的考古经费大多来自政府的基金和拨款,政府预算具有优先权,一旦改变就会导致经费的周期性减少,使考古学家的研究难以为继。莱斯特大学考古系的做法值得多数研究机构所借鉴,同时,公众对考古发掘和后续研究的深入了解,使他们的“知情权”得到极大体现,考古机构提供的详细支出明细可以让纳税人知晓“自己的钱”花到哪里去,进而他们愿意把更多资金捐献给研究机构进行考古发掘。这样就形成了一个良性循环,使得考古发掘的资金得到了保障,同样也推动了公众考古的发展。

此外,这次考古发现在很大程度上影响了公众对考古的热情,提高了莱斯特大学的声誉——该项目获得了女王周年奖,英国女王亲自致信感谢莱斯特大学,称赞他们为理查三世所做的一切是“具有重要国家和国际意义的事件”。

更重要的是,这一发现带动了莱斯特市相关旅游业的发展。在新闻发布会结束后的第 4 天,莱斯特市举办了一场名为“理查三世 :莱斯特市有关国王的研究”(Richard III :Leicester’s Search for a King ) 的展览,展览规模虽小却令人印象深刻,开展当日就有超过一千名观众参观。英国其他地区的民众和国外的游客慕名前来,在观展之余,他们还乐于前往博斯沃思平原看看理查三世战死的地方,莱斯特市的游客中心也在考古发现公布后变得门庭若市。

- 英国女王亲自颁发“女王周年奖”

历史学家和戏剧爱好者们也对莎士比亚戏剧重新审视,英国广播电视台将推出一部改编自莎翁戏剧《空王冠》的全新剧集讲述理查三世故事。英国媒体人马修·莫里斯在英国学术组织论坛中指出,英国人对理查三世的兴趣和热情到 2016年都很难消退。

莱斯特大学高调的宣传赢得了空前赞誉的同时,也招致一些学术组织和著名学者对整个发现的专业性提出了怀疑,他们认为莱斯特大学的做法太过开放,有悖以往考古成果的公布模式,即发表在学术刊物上直至同行发现对其进行评价。对此,莱斯特大学新闻中心主任亚瑟·米尔扎特在卫报上发文回应,他们已事先预料到在巨大公众好奇心和对尸骨的责任之间很难平衡,但他们很高兴坚持了自己的选择。

尊重人性:风光后的入土为安

2015年3月,与理查三世告别的时刻到了。早在此次考古发掘之前,莱斯特大学向英国司法部申请颁发考古执照时,就已写明如果“发现”理查三世,他的遗骨将被安葬在莱斯特大教堂,这也使莱斯特市在英国众多想要安葬理查三世的城市中脱颖而出。

莱斯特市为理查三世的葬礼举行了为期一周的活动,3月21~27日分别在不同地点有多种不同形式的仪式来纪念理查三世。活动从莱斯特大学开始,21日,莱斯特大学邀请民众来参加 DNA取样、骨骼分析、中世纪宴会体验等多项特别活动,还有多位参与考古发掘和后续鉴定工作的专家带来的学术讲座。

22日,理查三世的遗体离开了莱斯特大学,穿过莱斯特郡的乡村地区,抵达博斯沃思平原。车队两旁人群簇拥,现场鸣放21响礼炮,以表达对王室的敬意。在接下来的的几天中,由莱斯特大教堂主持,威斯敏斯特大教堂的红衣主教和坎特伯雷大主教也前来参与的宗教活动开始进行,所有圣餐和唱诗班的祷告都是对民众开放的。26日,理查三世正式在莱斯特大教堂下葬。演员本尼迪克特·康伯巴奇作为理查三世的后裔受莱斯特教会委托在葬礼上朗读诗歌。

- 纪念理查三世的系列活动

人们因理查三世特殊的身份对其进行二次下葬,他的遗骸得到了更为妥善的安置。但是通常情况下,对于多数发掘出土的人类遗骸的处理办法是考古发掘研究机构收集、保管、学术研究。这些遗骸不仅仅只是零散的骨头,在他们身上凝结的精神创造了人类历史文化,尊重他们就是对我们自身以及人类尊严的尊重。

或许,考古学家们并没有意识到随意处置人类遗骸是对古人的冒犯,由此衍生出的考古学中的伦理道德问题尤为凸显——如何在科学研究和尊重古人之间找到平衡。考古发掘研究是对人类自身发展历史的探索,并不是以获取金钱为目的,所以,考古研究和尊重古人在本质上是不冲突的。科学研究本身就应在尊重古人的基础上进行,彻底研究读取完信息之后,也应该给古人一个最终的栖息之所。

- 理查三世下葬仪式

中国自古以来就有尊重逝者的传统。刘向的《新序》中记载 :“周文王作灵台及为池沼,掘地得死人之骨,吏以闻于文王。文王曰 :‘葬之。’吏曰 :‘此无主矣。’文王曰 :‘有天下者,天下之主也 ;有一国者,一国之主也。寡人固其主,又安求主?’遂令吏以衣棺更葬之。”早在20世纪30年代,我国就有相关的例子可供当今考古学界借鉴参考。

著名学者罗念生先生在西安主持发掘莲湖公园汉墓时就曾“购瓦罐将掘出之骸骨置入安埋,盖思有以慰坟墓主人于地下也。”罗先生认为“……古人因宗教迷信,对于埋葬极为重视。今世之考古学,多赖古坟……倘不得掘发,则古代史将为一大残缺。古人地面之生活遗迹,多已毁灭,惟坟墓尚能保存。吾人可由坟墓之构造及其遗物,窥见古人之生活,状态与技术程度,且可进而研究其宗教与艺术。但吾人发掘后,须将骸骨埋入,坟面须使复原,如能设祭设醮,则尽善矣。”现当代也有人提倡遗骸回葬,葛剑雄先生认为,“在发掘结束时,应该妥善掩埋或保存遗骸遗骨,保持其应有的尊严”“尊重和保护坟墓,不仅是对祖先的尊敬、对逝者的怀念,也是对生者自身的尊重,是一个群体、民族以至人类的需求。”

- 理查三世下葬仪式

体面的葬礼背后不仅是对一个国王的尊重,还引起了当今社会人们对死亡的重新审视。理查三世天生残疾,年幼丧父,通过葬礼希望可以向更多人传达他身上所具有的精神,透过棺椁中承载的悲伤唤起生者对生命价值的思考。莱斯特主教蒂姆·史蒂文森称这样的现象为“理查效应”,他认为无论是对君主持怀疑态度的人还是基督徒,都应该给予那些生活在历史转折点的伟大人们应有的尊重。从这一角度来说,是对考古伦理的进一步延伸,升华了对古人遗骸二次下葬本身的意义。此时,考古学的意义也得到了全新的诠释——探索人类历史文化的同时,也加强了当今与过去的联系,唤起人们对生命和环境的尊重。

通过莱斯特大学的研究,理查三世又一次“复活”了,展现在人们面前的仿佛是一个活生生的来自中世纪的国王,整个发掘、宣传、后期处理过程值得学习借鉴之处还有很多。无论是中国还是国外,考古学走下“神坛”是大势所趋,其间必定伴随着创新和质疑,但公众的反馈和参与在未来的研究中会占据更重要的地位,公众考古需要走的路还有很长。