中国国家博物馆藏“陈侯”铜壶铸造工艺及科学保护研究

内容提要:“陈侯”铜壶,春秋时期容酒器,1963年出土于山东肥城小王庄,1989年调拨入中国国家博物馆。本研究采用X光探伤、便携式X射线荧光光谱(XRF)等技术对其铸造工艺及前期修复痕迹进行分析。对锈蚀产物进行显微观察、扫描电镜-能谱(SEM+EDX)、拉曼光谱(Raman)分析后,评估其保存状况,并对局部含氯锈蚀产物进行去除。此外,由于带氯锈青铜器对所处环境的湿度变化十分敏感,本研究还对“陈侯”铜壶所处展厅的湿度数据进行了初步分析,并给出相关保藏建议,为同类文物的日常保养工作提供科学支撑。

关键词:青铜器 有害锈 铸造工艺 预防性保护

一 “陈侯”铜壶基本信息

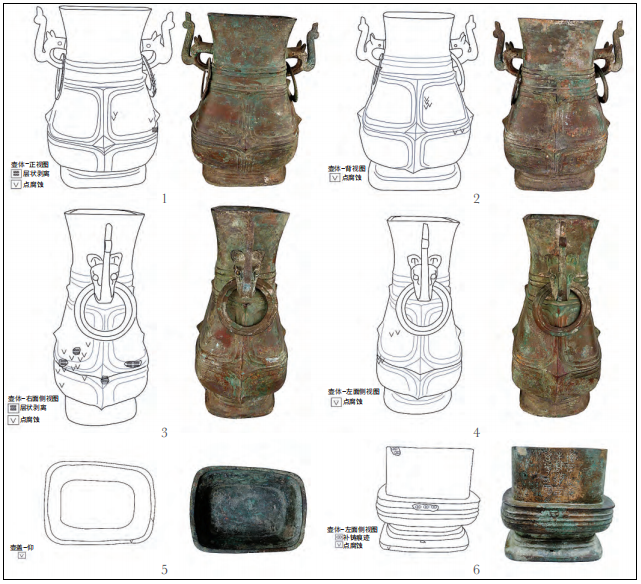

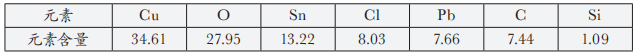

“陈侯”铜壶,1963年出土于山东肥城县孙楼公社小王庄[1],1989年调拨入中国国家博物馆,一级文物。春秋时期,容酒器,通高50.5厘米,材质为青铜。扁方体,长颈,垂腹,圆角方圈足,盖为子口,盖顶有圆角长方形捉手。颈两侧附象首,大耳,套大环,象鼻上扬。盖、颈、足饰弦纹,腹饰“田”字纹。器盖对铭,各阴文13字:“陈侯作妫橹媵壶,其万年永宝用”。“陈侯”铜壶的出土为研究春秋时期鲁、陈两国历史及相关联姻制度提供了宝贵的文物资料[2]。

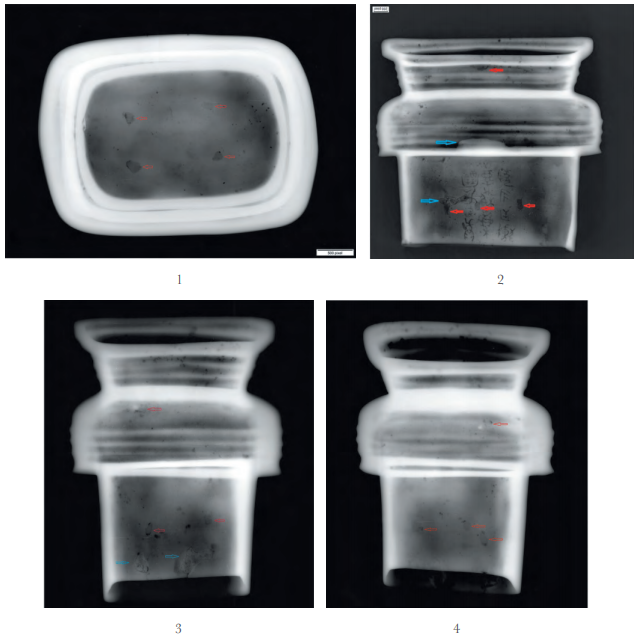

“陈侯”铜壶整体保存状况良好,但腹部及壶口沿处发现淡绿色点状锈蚀,疑似有害锈。经过取样分析,最终确定文物周身至少有12处出现了含氯锈蚀(即有害锈蚀),其中以右耳大环背面尤为明显(图一)。故急需对“陈侯”铜壶现阶段所爆发的含氯锈蚀进行去除和封闭处理。

图一 “陈侯”铜壶处理前状态及病害图

1.正面 2.背面 3.右侧 4.左侧 5.盖子俯视图 6.盖子正面

二 铸造工艺及前期修复痕迹分析

对“陈侯”铜壶进行保护修复前,为了解其保存状况,获取前期修复情况和铸造工艺等信息,首先对其进行了X光探伤分析。X光探伤分析,即X射线成像(照相)技术,是一种无损检测手段,现已广泛应用于文物的分析研究中,能够帮助我们了解文物的内部结构和大致的保存状况[3],通过对X光片的解读,还可揭示其制造技术结构特征、古代及近现代修复痕迹等[4]。

对铸造工艺的研究,一方面可以通过对器物表面残留铸造痕迹的观察,另一方面则需借助器物X光探伤照片及便携式X荧光光谱仪(XRF)的分析结果,最终揭示其分型、垫片分布、补铸、铸造成分等铸造工艺信息。

研究中使用了YXLON公司的Y TU/450-D10型X光探伤机,配合美国VMI公司X射线电子底片系统,对其进行了X光片的拍摄和获取。拍摄好的光片需要通过RADIUS软件进行进一步的处理,通过增强插件进行相关叠层图像的信息强度,从而获得更多的原始信息。XRF分析则使用了SPECTRO xSORT型便携式X荧光光谱仪。分析模式:合金模式。具体测量条件为:第一阶段(重元素),电压50kV,电流自动,时间30s;第二阶段(轻元素),电压15kV,电流自动,时间30s。

具体分析结果如下:

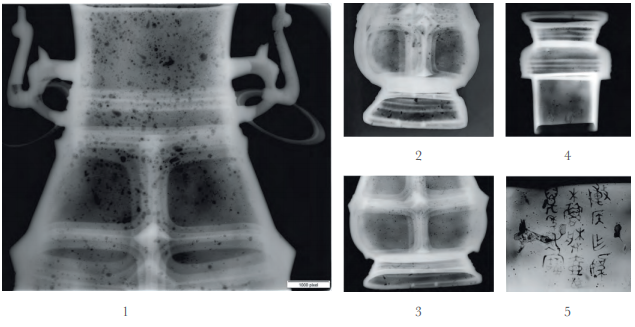

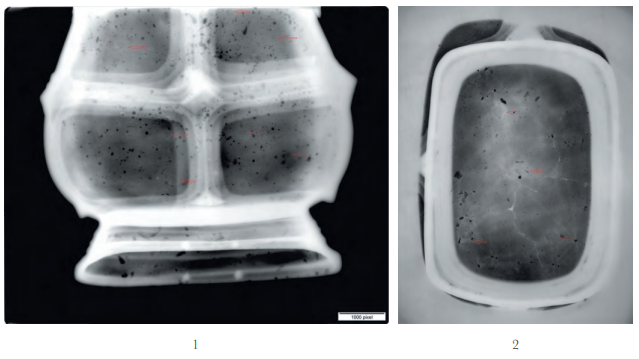

(一)分铸铸焊工艺

由X光照片可见(图二),“陈侯”铜壶的器盖为单独浑铸铸造,壶体、象鼻型兽耳及衔环分别单独铸造。兽耳衔环与壶体通过铜液充填兽耳两端、壶体内壁并部分覆盖外表,连接为一个整体。

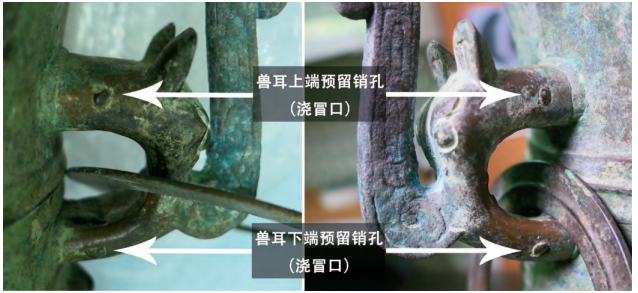

结合其细部照片可以判断,两象鼻型兽耳与壶体分铸,然后通过铸焊工艺将兽耳套连衔环与壶体连接为一个整体。具体工艺为:壶体上预留铸焊象鼻型兽首衔环的销口,半开放的象鼻型兽耳两端分别预留两个方形销孔(图三、图四),并将两端泥芯掏去。在壶体内部和兽耳两端分别制作陶范,以兽耳两端销孔为浇铸口和冒口,浇铸铜液,铸焊完成后形成“自锁”结构。这种分铸铆式铸焊方式可谓独树一帜,与同时期常见的榫式焊接不同,分铸铆式铸焊非常少见,仅在西周中期长安张家坡墓地M163出土的两件邓仲牺尊中发现,鋬耳与器身的结合就采取近似的铆式焊接方式[5]。分铸铆式焊接工艺不仅有效地解决了以往那种简单的分铸铸接或铸焊后附件容易拔脱的弊病,也在一定程度上优化了合范浇铸工艺。

图二 “陈侯”铜壶整体X光照片

1.背面上部X光照片 2.侧面底部X光照片

3.正面下部X光照片 4.壶盖侧面X光照片 5.壶盖处铭文

图三 兽耳两端预留销孔(浇冒口)

浇铸后形成“自锁”结构的外侧

图四 壶体内部预留销孔浇铸后形成“自锁”结构的内侧

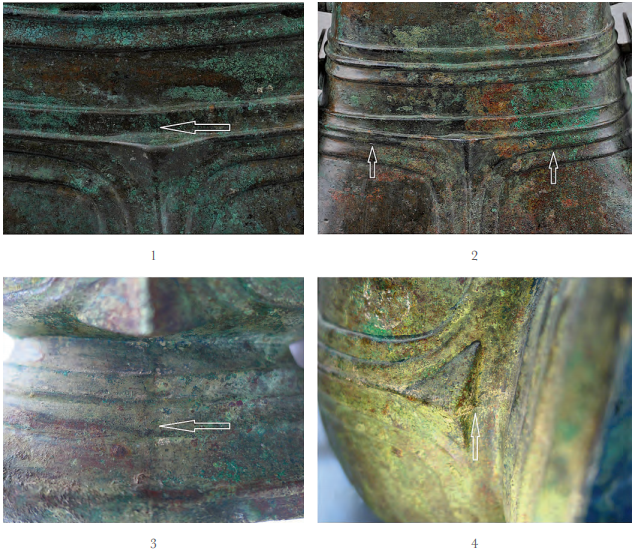

(二)分型方式

由于“陈侯”铜壶造型比较简单,纹饰除了颈部和圈足的几条弦纹,壶腹部也仅仅装饰有几条凸起的纹饰带形成“田”字形网格,整体简洁疏朗,这就使得“陈侯”铜壶在铸造完成后,经过打磨修整,很难在表面发现明显的范线痕迹。只有通过仔细观察纹饰带中残留的少量范线痕迹,以及结合纹饰带的对称细节特征和错位情况(图五),对其分型方式进行分析。

在垂直方向上,椭方形壶体两个侧面圈足中间部位可见有明显的范线痕迹,向上延伸至腹部纹饰带,与纹饰带中的弦纹接合,形成一个分型面;椭方形壶体正反两面,整体打磨修整非常精细,仅在“田”字形纹饰带三角形凸起的上下平面处残留有少量范线(图五:1),并可见范线两侧略有错位,纵向纹饰带弦纹两侧的纹饰也存在明显的不对称性(图五:2),正反两面也以纵向纹饰带弦纹及其向上、向下延长线形成一个分型面;在水平方向上,4条纵向纹饰带,从颈部贯穿整个壶的腹部至圈足,纹饰带光滑流畅,无错位情况,结合“田”字形纹饰带三角形凸起的上下平面错位情况,认定其水平无分范。结合X照片和圈足底部特征可以看出(图五:3),壶底外侧为一整块范,并在圈足底部两个长边预留浇铸口和冒口。通过对壶内壁的观察,并未发现整个泥芯有分块的痕迹,在一菱形凸起的纹饰内壁处残留有一块泥芯(图五:4),沿袭了商周时期“外凸内凹”的铸造工艺。

综上所述,“陈侯”铜壶为倒置浇铸,壶体外侧以四面的纵向纹饰带弦纹及其延长线为4个分型面,形成4块侧范,壶口部设底范,圈足内设顶范并在圈足底部两个长边预留浇冒口,壶内设完整泥芯。

图五 “陈侯”铜壶范线残留及细节错位

1.正面三角形凸起上端范线残留

2.反面左右两侧不对称的弦纹

3.圈足侧面范线 4.侧面底部三角形凸起范线残留

(三)垫片分布及补铸痕迹

1.壶盖垫片分布及补铸痕迹

壶盖的补铸痕迹肉眼可见,垫片分布除带有铭文的正面能看到两块垫片外,其他几个面很难发现垫片痕迹,通过X光照片对各个面的垫片分布和补铸痕迹进行分析。如图六:1壶盖顶部X光照片所示,椭方形壶盖顶部非常规整地分布有4枚不规则形状的垫片,垫片连线呈长方形;图六:2壶盖正面X光照片显示,在铭文区中间错开铭文位置有1枚垫片,铭文区左右两侧各有1枚垫片,壶盖着手处有1枚垫片。铭文区左侧垫片上部及盖外沿处各有一补铸痕迹。图六:3和图六:4两张壶盖侧面X光照片显示,在壶盖的两侧肩部位置均有1枚垫片,在可插入壶口部分,一侧分布3枚垫片,另一侧在中部位置左右对称分布有2枚垫片,从铸造工艺角度及壶盖正面垫片分布情况看,壶侧面肩部的垫片应为捉手处侧面分布的垫片在浇铸时被铜液冲到肩部。在壶盖插入壶体部分一侧靠下接近口沿部位有两处补铸痕迹。

图六 壶盖垫片分布及补铸痕迹标记

(红色箭头为垫片痕迹、蓝色箭头为补铸痕迹)

1.壶盖顶部X光照片 2.壶盖正面X光照片

3、4.壶盖两侧面X光照片

2.壶体垫片分布

壶身因X光片拍摄限制,前后器壁重叠,垫片情况很难完整清晰的显示。通过壶身正面拍摄的相对比较清晰的X光片可以看到7枚垫片,分布在“田”字型网格的四块空白区。壶身侧面拍摄的X光片,无法看到垫片的分布情况,考虑到铸造壶身时,在壶两侧耳部预留的4个方孔,会有方形泥芯撑延伸到壶外范,无需垫片也可起到芯、范的定位作用。壶底部X光片清晰显示有4枚X光片,另3枚分布在椭方形的三个角,中间1枚,推测这枚垫片有可能是铜液从椭方形的另一个角冲刷到中间。除此之外,也可看到壶底分布有不规则形状的筋线,应为底范开裂所致。

图七 壶身X照片及垫片位置(红色箭头处)

1.壶身正面下部X光照片 2.壶底部X光照片

综上所述,“陈侯”铜壶的铸造工艺特征可概括为:外范垂直方向均匀分为4块,水平无分范,壶体正反两面及底部分布有垫片,壶身侧面无垫片。

(四)成分分析

由于“陈侯”铜壶为一级文物,为了获得壶盖、壶身、象鼻型兽耳、补铸区域及兽耳与壶身铸焊焊料的铸造成分信息,我们采用便携式X射线荧光光谱仪对其进行无损原位检测分析。针对铜壶表面呈亮黄色、无明显锈蚀的9处金属部位进行了分析。在分析检测之前,先用酒精将待测试部位轻轻擦拭,去除表面油脂及尘污,待酒精挥发后进行检测,每个位置测量三次,求取平均值后得到该检测部位的分析结果(见表一)。

表一“陈侯”铜壶基体 XRF 分析结果(Wt.%)

铜分铸铸造成型,壶盖补铸部分为铅锡青铜合金,象鼻型兽耳与壶身的铸焊焊料也为铅锡青铜,焊料成分与壶耳、壶身均有很大不同,进一步验证了壶耳与壶身采用了分铸铸焊工艺进行了连接。

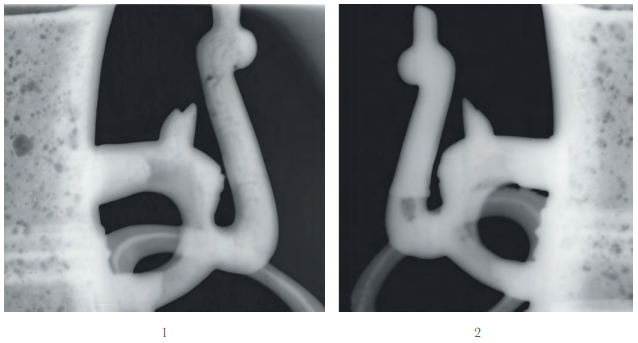

(五)修复痕迹

通过图八可以发现,“陈侯”铜壶壶体两侧象鼻型兽耳的象鼻形貌明显不同,左侧象鼻纹饰清晰,锈蚀自然,右侧象鼻纹饰模糊,锈蚀呆板,考虑到陈侯壶为春秋时期墓地出土文物,象鼻的修补行为只有两种可能,一种为春秋时期进行的修补,另一种为出土后修补。从目前出土的青铜器看,春秋时期铜器的修补为熔补法(补铸),外表补铸接口痕迹均比较明显,而陈侯壶象鼻补铸接口处无明显痕迹,故推测右侧象鼻为后期补配修复。对比X探伤光片(图九)可以发现,壶体右侧象鼻向上扬起的部位有一明显界线,界线上部为一整体,相较于壶基体明显更加亮白,应为重金属铅锡合金补配修复。界线下部有一灰色孔洞,很可能是采用了钻孔加芯子的方式将补配的象鼻与耳连接在一起,这种链接工艺是青铜器传统修复技艺特有的方法,也从侧面证明了象鼻是出土后进行的修复。

图八 “陈侯”铜壶左右象鼻型兽耳对比

图九 左右象鼻处X光照片的区别

1.左侧象鼻为一体,有明显纹饰

2.右侧象鼻有一明显界线,且界线下有孔洞

三 锈蚀分析

为了详细了解“陈侯”铜壶的锈蚀情况,采用多种分析检测方法对锈蚀产物进行科学分析,其中包括锈蚀产物的形貌观察、物相分析和成分分析。其中显微观察可以对器物表面锈蚀进行细部观察,扫描电镜及能谱分析(SEM+EDX)则用于揭示有害锈复杂的层状结构及元素分布情况,而拉曼光谱(Raman)则用于判断锈蚀物组成,确定锈蚀是否需要去除。在此基础上,选择较为适宜的保护工艺对其进行处理,以最大限度的保存其有效信息。

分析过程中采用的具体仪器信息如下:

对锈蚀的显微观察采用3R集团Angty无线视频显微镜进行;包埋样品的深度显微观察则采用ZEISS公司生产的Smartzoom5型三维视频显微镜进行;扫描电镜及能谱分析采用了荷兰Phenom公司生产的XL型台式扫描电镜,CeB6灯丝,测试时先在光学显微镜下初步找到样品位置,再切换至背散射图像,在低真空下直接观察样品并采集能谱结果;拉曼光谱分析采用Renishaw inVia型共焦显微拉曼光谱仪进行,测试使用激光器波长为532nm,激光能量5%,累计次数1~2,曝光时间10s。

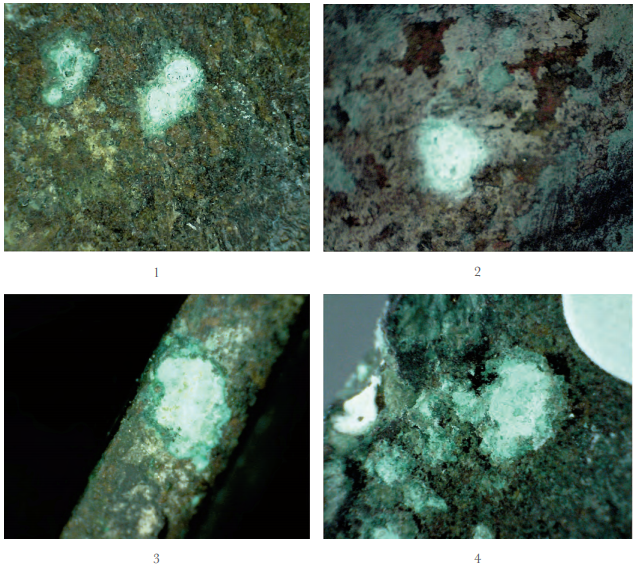

(一)样品制备及视频显微镜观察

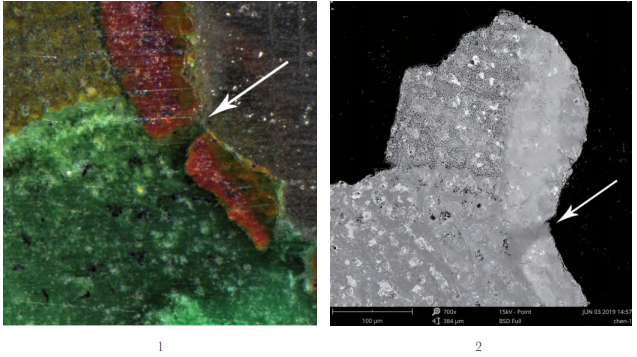

由于有害锈在爆发初期只是一个很小的亮绿色锈点,隐藏在青铜器斑驳的锈蚀中十分不易发现,为此我们采用了视频显微镜对铜壶疑似有害锈部分进行了显微观察。由图一〇可以很明显的看出有害锈的生成破坏了青铜器表层锈蚀的平整,并有不断蔓延的迹象,尤其是因展陈摆放角度问题,一直未被发现的右耳环内侧面,锈蚀较为严重(图一〇:1、图一〇:3)。

此外,在机械除锈时,右耳边缘掉落一块锈蚀,经环氧树脂包埋后,用砂纸进行逐级打磨后对其进行进一步地显微观察(图一一:1),观察中发现锈蚀由外到内主要分为三层,以红色的锈蚀物为界线,区分外部环境与文物表面。一般来说,红色锈蚀层稳定、均匀、连续,对青铜本体有一定保护作用,但由图可知,红色锈蚀层上有一明显绿色“通道”,与外环境“连通”。

图一〇 有害锈的原位显微照片(150×)

1.右耳环背面锈蚀 2.壶身背面锈蚀

3.右耳环侧面锈蚀 4.壶身右侧锈蚀

图一一

1.包埋锈蚀块的显微照片700×

2.扫描电镜照片BSD模式700×

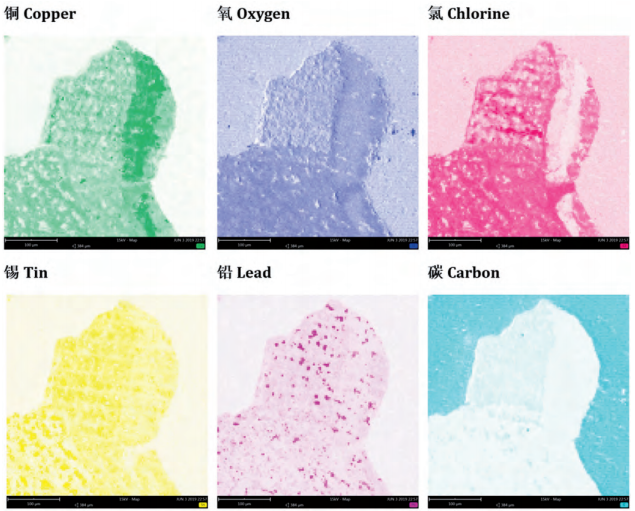

(二)扫描电子显微镜形貌观察及能谱面扫分析

对进行上述样品进行表面喷金处理后,我们采用台式扫描电镜,对其成分进行分析。

通过扫描电子显微镜的面扫描功能(图一二),我们可以发现铜和氧元素的分布主要集中在红色锈蚀层,故推断该层的主要成分为氧化亚铜(Cu2O),而氯元素的分布则明显集中在绿色锈蚀区域中,并通过氧化亚铜层向外传播,可以看到一条明显的氯元素通道。除却氧化亚铜部分,锡元素的分布大部分与铜元素分布状态相似;而铅元素的分布则呈现颗粒状分布在样品中,碳元素高亮部分则为树脂部分。

图一二 包埋锈蚀块扫描电镜-能谱分析面扫结果(700×)

由锈蚀产物扫描电镜能谱面扫分析结果(表二)可以看出,氯元素的总含量虽然不高,但其分布却是十分广泛,故在含氯青铜器中,我们可见的点状有害锈蚀只是顶出平滑稳定锈层(如氧化亚铜层)的极小一部分,位于稳定锈层的下方,极可能存在一些未经“激活”的氯离子。

表二 锈蚀产物扫描电镜能谱分析结果(Wt.%)

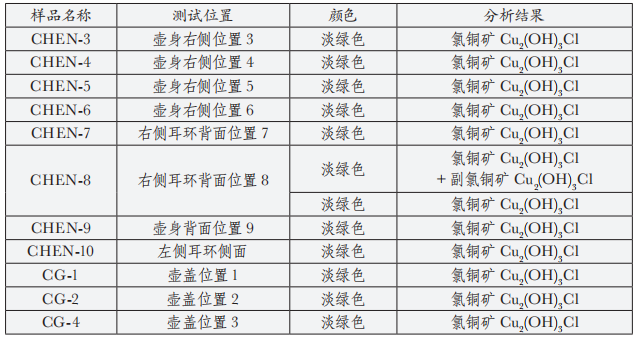

由于“陈侯”铜壶上的锈蚀产物中多数为松软的淡绿色粉末,故用手术刀及牙科工具对其进行取样,共采样15个(如图一三:1-3所示),采用拉曼光谱对其进行成分分析后发现其中12处有害锈,具体结果如表三所示。

检测时所用激光器波长为532nm,目镜放大倍数为50×,典型谱图如图一三:4所示,绿色锈蚀颗粒其主要特征峰为508,817,912,970,3351,3438,为氯铜矿的主要峰位[6],故判断所取样品为有害锈。

图一三 拉曼光谱取样位置图与典型拉曼光谱图

1.右侧面取样位置 2.壶盖取样位置

3.右侧大环取样 4.CHEN-3拉曼光谱图

表三“陈侯”铜壶锈蚀拉曼光谱检测结果

四 讨论

经过以上分析检测,我们发现“陈侯”铜壶坚固平整的锈蚀层底下并非完全稳定,氯离子的存在,像是一种“致癌基因”般“潜伏”在平整的锈蚀层底部,待条件适宜即可发生“循环式”的腐蚀反应,生成有害锈,其大致过程如下[7]:

Cu+Cl-=CuCl+e-①

CuCl+H2O=Cu2O+HCl②

②式中生成的盐酸在氧的作用下还可发生以下反应:

4HCl+4Cu+O2=4CuCl+2H2O③

这样青铜器进一步受到腐蚀,③式中生成的CuCl在一定的湿度下继续重复②式的反应,或进行如下反应:

4CuCl+4H2O+O2=CuCl2·3Cu(OH)2(粉状锈)+2HCl④

④式生成的盐酸继续重复③式的反应,循环往复。

锈蚀生成时的体积变化使其将青铜器表面平整稳定的锈蚀或表面硬结物顶起,最终在器物表面形成点状的有害锈,并将在条件适宜时不断循环该反应。

而“陈侯”铜壶从2007年新馆开馆之后一直在古代中国基本陈列中展览,是一件持续在展带氯青铜器的典型代表。一方面我们需要最大限度的保存其外观,另一方面更需要我们将活性的有害锈进行局部的清除,并为其营造一个较为适宜的展陈环境。

五 保护过程

(一)机械法去除有害锈

先用手术刀将有害锈部分剔除,但因机械方法只能去除表面的锈蚀物,且容易有疏漏,对锈层深处的氯化亚铜无法触及。因此,之后需要化学法介入去除活性氯离子。

(二)去除活性氯离子[8]

由于该器物表面的腐蚀坑较小,故使用一定浓度的过氧化氢溶液滴到除锈后的文物表面,待其充分反应后用纯水涂覆,并用吹风机吹干。

在进行双氧水处理之前,我们首先进行了不同浓度双氧水处理液的变色预实验,配置了5%、15%、30%浓度的双氧水溶液,在其他废弃青铜试片上进行了变色实验,发现30%浓度的溶液滴加在青铜表面后,会有剧烈气泡产生,并使得文物表面锈蚀物迅速变成棕褐色,且溶液蒸发速度很快;而5%左右的溶液,在滴加后无明显的气泡产生,且锈蚀物的亮绿色并无明显的颜色变化,作用较弱;15%溶液滴加在表面后,气泡产生的较为均匀,且对文物表面的锈蚀颜色不会造成太大影响,故最终选择了15%的双氧水溶液作为主要处理溶液。

(三)缓蚀与封护

在进行化学处理后,静置一段时间,查看其处理效果,若无明显锈蚀继续发出,可在充分烘干后进行缓蚀与封护步骤。

缓蚀封护处理,采用2%BTA乙醇溶液对其进行表面缓蚀封护处理,涂刷三遍后,静置几天,用粗布蘸取酒精擦除多余BTA晶体,直至晶体不再析出。采用2%B72丙酮溶液进行封护处理,涂刷两遍后,确认BTA晶体不再析出后。最后再次涂刷一遍2%B72丙酮溶液。

六 环境分析及展陈建议

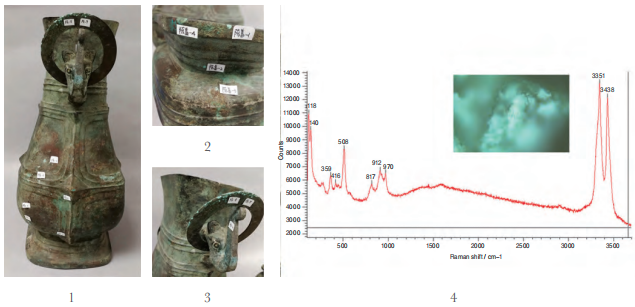

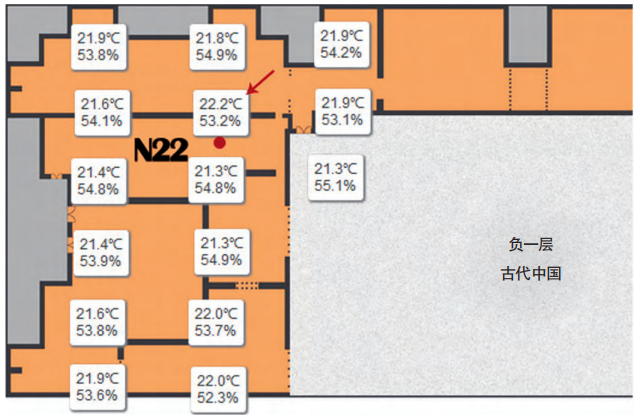

中国国家博物馆展厅采用恒温恒湿空调系统对温度和相对湿度进行控制。“陈侯”铜壶陈列在基本陈列“古代中国”N22号展厅中(图一四),由于在同一展陈空间中存放有不同材质的文物,而各材质文物所适宜展陈的温湿度条件存在一定差异,因此空调系统对展厅大环境进行调控后不能满足所有材质文物对温湿度的需求。对于金属类文物,适宜保存的温湿度范围一般为15-26℃和15%RH-40%RH[9],而不同器物依据自身病害状况,对湿度的具体要求又因器物而异。

图一四 N22展厅北侧温湿度节点位置及陈侯壶展柜位置

对2017年3至9月“陈侯”铜壶所处展厅的温湿度数据进行简要分析发现,2017年6月22日,展厅相对湿度出现入夏后的第一个峰值,达到60%左右。经查,北京当日为强降雨天气,N22展厅又是观众参观较为集中的展厅,故使展厅湿度有了较大变化。6至8月,北京常有暴雨出现,在此类高温高湿的极端气候条件下,展厅湿度升高,并且有明显的波动,该波动区间超过了适宜青铜器保存的稳定区间,使得带氯青铜器失去原有稳定性,易生成有害锈。

根据以上分析,本文对“陈侯”铜壶的展陈现状提出以下建议:增加展柜的密封性(与厂家联系更换展柜密封条或加装其他无酸密封胶等);控制展柜微环境(放置调湿材料并定期更换);放置温湿度传感器(实时监测并反馈调湿状况)。

七 结论

(一)对“陈侯”铜壶的无损成分分析表明,壶身、壶盖、象鼻型兽耳和衔环均为铅锡青铜分别铸造,象鼻型兽耳与壶身的铸焊焊接也采用铅锡青铜为焊液。通过细部观察、X射线探伤及X射线荧光分析等技术的结合,揭示了其铸造工艺特征为:外范垂直方向均匀分为四块,水平无分范,壶体正反两面及底部分布有垫片,壶身侧面无垫片。

(二)“陈侯”铜壶上的点状绿色锈蚀物的主要成分为氯铜矿及副氯铜矿,为有害锈,对其进行扫描电镜面扫面分析后发现,锈蚀部位除已顶出器物表面的锈蚀外,仍存在大量氯离子分布在平整的氧化亚铜层之下,难以彻底清除。为保证其展览效果,通过机械去锈、15%双氧水局部脱氯及缓蚀封护等步骤对其进行保护处理,使得锈蚀区域恢复稳态,方便日后陈列展览。

(三)过高的湿度、较大的湿度波动环境,仍会造成“陈侯”铜壶内部的有害锈的“激活”。尤其是北京雨季时,常有暴雨出现,展厅中的湿度波动明显,且波动区间明显超过了青铜器有害锈的稳定区间,使得带氯青铜器失去原有稳定性,生成有害锈,应在保证展柜密封的前提下,增加调湿材料和温湿度传感器。