文物健康体检在文物保护实践中的应用探索

字号:T|T

2022-04-11 18:56 来源:中国文化遗产

预防性保护领域的研究与实践目前在国内仍处于起步探索阶段,大多数实践集中在对“明星”文物的保护,即对高保护级别的全国重点文物保护单位或世界文化遗产的综合性评估、监测和检测等。

关键词:预防性保护,预防性维护,文物健康体检,不可移动文物,风险筛查

1930年于罗马召开的第一届国际艺术品检验和保存科学方法研究会议最早提出了“预防性保护(Preventive Conservation)”的概念,并逐渐广泛应用于馆藏文物保护。1950年代,“预防性保护”概念由布兰迪(Cesare Brandi)正式引介入建筑学领域(使用的是“预防性修复”一词,意大利文为Restauro Preventivo,Restauro在意大利文中多指广义保护)。1975年,“规划式保护(意大利文:Conservazione Programmata)”概念诞生。随着1973年荷兰文物古迹监护组织(Monumentenwacht,MOWA)的建立和1976年意大利翁布里亚区(Umbria)文化遗产规划式保护试点项目的开始,“预防性保护”与“规划式保护”理论和方法在建筑保护的实践领域迅速发展,并于1990年代伴随国际研讨和合作的加强,逐渐形成自身较为完整、系统的方法论。国际上以比利时鲁汶大学雷蒙·勒迈尔国际保护中心(RLICC)、荷兰文物古迹监护组织(MOWA)及其若干追随借鉴机构、意大利中央修复研究院(ICR)等为代表,开展了一系列预防性保护的探索与实践。

纵观预防性保护理论发展的两个关键词——“预防性(preventive)”和“规划式(planned)”,涵盖了对建筑遗产的缓慢蚀损和突发灾害这两大风险特征的处理方式,但在其应用情境内又有差别。在各自的概念发展中,以荷兰、英国、比利时等为代表的“预防性”(包括“预防性保护”与“预防性维护”等术语)路径,于保护思维方法和综合管理模式等方面呈现出“定期”和“及时应对”特点,主要工作内容包括日常维护、保养照料、定期检查和监测等;而意大利的“规划式”路径在发展中内涵发生拓展,目前主要包括一定地域范围内的风险评估、脆弱性指数分析、对区域发展和文化遗产保护行动长期愿景的整体考虑等。

我国对于预防性保护概念的引入与探讨相对较晚,2010年以来由东南大学等科研机构和相关专家引入。近年来,中央和国家文物主管部门多次强调文物安全和预防性保护的重要性。《国家文物事业发展“十三五”规划》明确提出了注重“预防性保护”的要求,即“坚持分类指导,突出重点,加强基础,实现由注重抢救性保护向抢救性与预防性保护并重转变”;同时,针对不可移动文物指出,应“推动文物预防性保护常态化、标准化,出台日常养护、岁修、巡查和监测工作规范”。2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于加强文物保护利用改革的若干意见》中再次重申对文物保护工作“两个转变”的要求:“支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。”

在实践层面,2015版《中国文物古迹保护准则》明确提出“为减少对文物古迹的干预,应对文物古迹采取预防性保护”(第12条),并指出“保养维护及监测是文物古迹保护的基础”(第25条)。2015年国家文物局组织编制了《古建筑保养维护操作规程》,为古建筑日常保养维护工作的操作提供了依据。

我国的不可移动文物类型多样,分布地域广阔。据第三次全国文物普查登记结果,全国共登记不可移动文物共766722处,其中前八批全国重点文物保护单位共5058处(截至2019年10月7日),约占总数的0.66%,其余均为省级以下文物保护单位和登记在册的不可移动文物。由于历史和经济原因制约,我国不可移动文物的保存现状不容乐观,其中保存状况较差的占17.77%,保存状况差的占8.43%,两类相加超过总数的1/4。

目前国内在预防性保护领域的研究与实践仍处于起步探索阶段,大多数实践集中在“明星”文物的保护,即“高级别”的全国重点文物保护单位或世界文化遗产的综合性评估、监测和检测等方面,如应县木塔、正阳门城楼及箭楼、宁波保国寺大殿等单体建筑,以及故宫、大运河、长城、敦煌莫高窟、云冈石窟等世界遗产地。这些文物价值突出、特点鲜明,既有的保护工程相对全面、系统,但也具有周期长、投入高、不易复制的特点。

相比这些高保护级别的文物,我国仍有数量极其庞大的省市县级文物保护单位和登记在册的不可移动文物,而对于这些“低级别”文物的预防性保护实践却少之又少,特别是以区域整体为对象的“预防性维护”(定期巡检、日常维护)方面目前依然是空白。我国区县一级的文物管理者面对的不仅是个别明星式的文物,还要面对区域范围内数量众多的一般性文物(例如区县级文物保护单位和未定级的不可移动文物),需要迫切解决的问题是区域不可移动文物的整体保护。

在这样的现实条件下,如何通过科学的计划和运筹管理,以预防性保护的措施治小病防大病,扭转被动局面,使基层保护工作逐渐进入良性循环、达到保存遗产价值和节约人力物力的双赢,是具有广泛现实意义的科学问题。本研究旨在建立一套切实可行的机制和工作方法来普及和推广预防性保护的理念与路径,使基层有限的资源得到优化配置。

1973年,荷兰率先出现了专门为教堂等建筑提供定期检查和维护服务的非营利性机构——文物古迹监护组织(MOWA),并随着其发展,逐步面向更多的遗产类型。MOWA以专业工作小组(检查人员和特制流动工作车)的形式开展文化遗产的定期检查工作,强调日常维护、检查报告的起草和维护计划的拟定等。在政府补贴的支持之下,与传统的保护工作相比,MOWA不仅具有很高的专业化程度,也践行了一种理念朴素、务实高效又易于复制的巡检式保护模式,为预防性保护方法的发展提供了重要的线索和实践基础,这种工作模式一直沿用至今。受其影响,比利时、英国、匈牙利等国纷纷引入这种工作模式,建立了类似的组织或开展相似的实践(图1)。

图1 比利时佛兰芒区的文物古迹监护组织(MOWAv)的工作人员实施日常记录、除尘、杀虫等保养工作

1990年代以后,建成遗产预防性保护的理论和方法逐渐形成了相对完善的体系结构,以欧洲为中心开展了多方面的实践。例如,荷兰、比利时、意大利、德国通过广泛调查,开发了MDDS工具,通过制作损毁图谱,分类并解释历史性建筑的保存状况和损毁机制,为其建立基本信息和健康档案。2015年,荷兰在MDDS的基础上突破单机使用的限制,推出了MDCS。又如在意大利,1990年,ICR将1980年代后期启动的、深受翁布里亚区文化遗产规划式保护试点项目影响的“风险地图(意大利文Carta del Rischio)”项目推广,在意大利以及欧洲产生了深远影响。

进入21世纪,除了欧盟资助的系列研发框架计划(Framework Programme)中常能见到文化遗产预防性保护的相关项目外,欧洲还开展了HeritageCARE(葡萄牙、西班牙、法国合作)、Pro-Monumenta(斯洛伐克和挪威等合作)、HerMan(试点行动1,匈牙利)、CPRE(意大利和瑞士合作)、VLIR-CPM(比利时和厄瓜多尔合作)、Art-Risk(西班牙和意大利等多国合作)、传统建筑状况检查计划(苏格兰)等一系列预防性保护项目。这些项目各有侧重和特色,既有结合地方发展模式、经济、法规和政策等方面的宏观、整体性考量,也有对循环迭代的保护框架和全流程的谋划,以及在这一框架统筹下开展的保护实践。

综上可见,预防性保护方法在具体实施上应为一个长期动态持续并不断循环反馈的过程,除了对遗产本体的定期检查、日常维护和监测外,也应对外部环境因素和劣化致因进行定期评估、风险防范和管理控制,最大限度延缓遗产本体蚀损,减小突发灾害损伤。

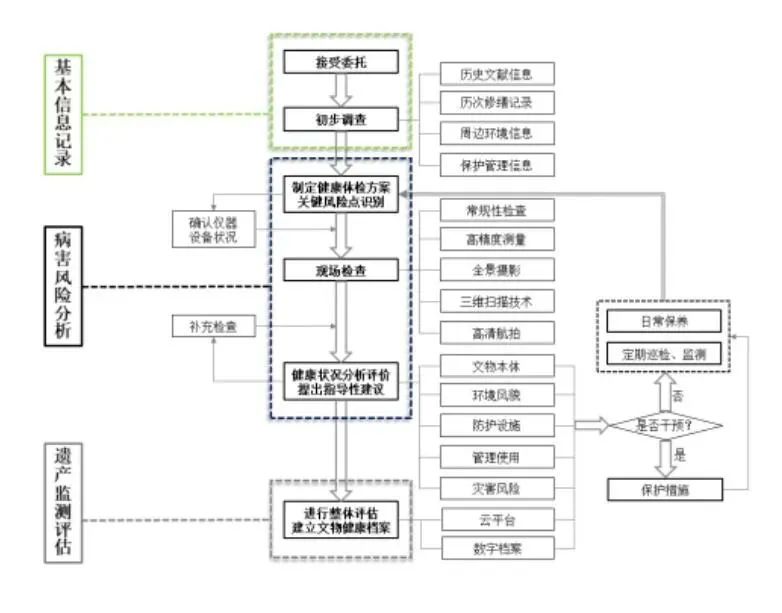

笔者团队针对预防性保护中的检查和维护工作内容,选取和参照以MOWA等为代表的成熟的定期检查和预防性维护经验,并类比人的体检模式,将“文物健康体检”过程划分为基本信息记录、病害风险分析、遗产监测评估三个阶段(图2、图3),运用数字技术,开发云数据库作为记录、分析工具,建立工作指标,探索建立一套快速有效、推广性强的区域不可移动文物巡检和风险筛查的预防性保护方法,逐步建立起北京地区的文物健康体检云平台。

针对我国目前数量庞大的一般性不可移动文物预防性保护相对缺乏的现状,笔者团队组织并实施了北京市昌平区、大兴区、房山区等地区的文物健康体检工作。

基本信息记录是文物健康体检的基础性工作,是对遗产的历史文献信息、历次修缮记录、周边环境信息、保护管理信息等材料的整理和汇总。通过依循时间轴对这些信息进行梳理,可以有效地初判遗产的主要特征,如建筑形制、结构特点、加固方式、赋存环境等。在此阶段,以上述信息为基础,追溯区域性的结构形制特征,初步识别风险影响、病害蚀损的过程,并初步选择体检的关键风险点。

以房山区为例,截至2019年,房山区不可移动文物共计328处,其中全国重点文物保护单位9处,北京市级文物保护单位12处,区级文物保护单位70处,普查登记不可移动文物237处。文物建筑多为木结构及砖石结构。木结构建筑大部分为明清抬梁式小式建筑,主要以木结构承重,结构安全储备较足,在进行关键风险点选择时可主要以结构变形及残损情况为主,如位移变形、倾斜、渗漏情况等方面。而砖石结构建筑以清代塔、碑刻居多,关键风险点可优先选择结构局部或整体变形、倾斜、沉降及外观质量缺陷(石质病害)等方面。

病害风险分析是文物健康体检的核心工作,技术流程如下:①初步建立文物健康管理的科学流程,研究确定文物健康体检的评价指标体系,作为巡查体检的依据;②建立一套标准的现场操作流程和技术方法,根据评价指标体系,对整个区域实现快速、有效、有针对性的体检式排查;③对数据进行汇总整理分析,对区域内的不可移动文物进行风险等级评定,将数据登录云端,实现数字化、科学化、可视化的日常管理。

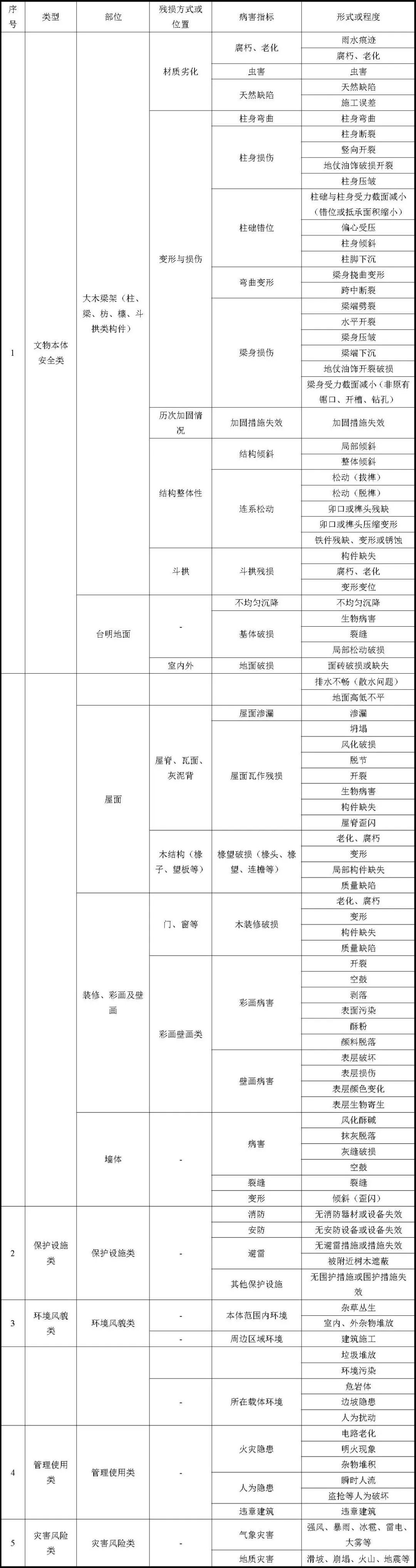

评价指标体系参照现行规范制定,采取分级指标模式,将主要风险类型分为以下五大类:文物本体安全类、保护设施类、环境风貌类、管理使用类、灾害风险类(见表1)。其中文物本体安全类别所涉文物物质性要素是文物价值的主要载体,是评价工作的核心内容。根据不同文物类型对这些风险类型再进行细分(见表2),设立附属从表,对每类文物具体的风险形式进行统计汇总。

在进行现场检查的过程中,依据上述表格内容逐项进行排查,主要流程如下:

①外观检查建筑主体结构和主要承重构件的承载状况和外观质量情况,查找结构中是否存在严重的残损部位,重点检查前期汇总的关键风险点及现场新发现的建筑结构薄弱位置。

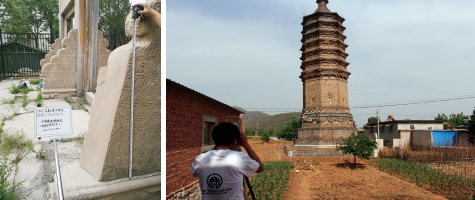

②结合外观检查结果,开展必要的现场常规性仪器测试(如结构变形、材料强度等)、测量和无损检测或非接触式专项检测,详细记录病害状况。同时为保证病害状况的可追溯性和可对比性,采取“水牌跟踪记录”的模式,对主要病害情况进行拍照记录,并记录文物保护单位名称、拍摄时间、病害位置、类型及发生病害区域的具体尺寸等信息(图4)。

③对建筑本体及周边环境内的保护设施、管理使用条件、整体环境风貌进行现场拍照记录,同时访谈、听取相关人员的意见,对可能存在的问题进行汇总。

④在以上流程的基础上,逐项对照风险类型和风险因素表,记录所涉各类风险的程度。最终将每处不可移动文物汇总形成一套记录表和检查报告。

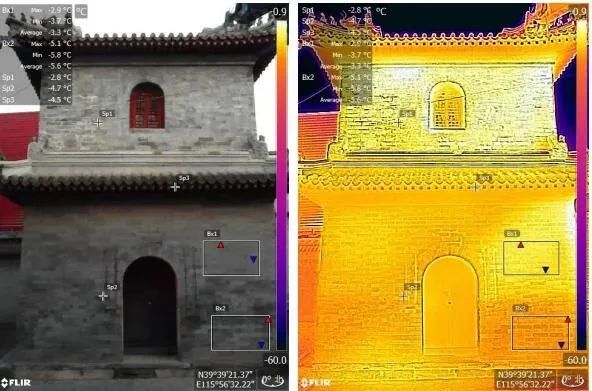

在现场检查的过程中,应最大限度减少对文物本体及周边环境的扰动,同时为了保证过程的快速、结果的可靠性及后续工作的可对比,除常规检查方式外,还采用全景摄影技术、三维激光扫描技术、红外热成像技术等非接触式测量及云存储技术,对检查结果进行统一汇总管理。

①数字化档案:通过扫描、录入或直接采集数据信息等方式将信息存储到计算机数据库中,以实现检索快捷方便、同步备份快速简单、存储空间小、维护方便、数据安全等功效。这是信息时代提升文物保护管理水平的必然要求。

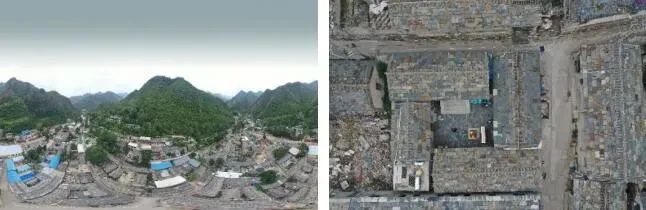

②全景摄影技术:用虚拟现实技术与文物遗产现实场景建立起联系,使空间位置与周围环境一目了然(图5、图6)。

③三维激光扫描:通过高速激光扫描测量的方法,大面积、高分辨率地快速获取物体表面各个点的坐标、颜色等信息,快速采集真彩色三维点云模型,实现文物信息的实时精确采集(图7)。

④红外热成像技术:通过对文物表层温度变化的测量,初步判断表层潮湿情况,并进一步辅助判断内部存水状况(图8)。

I级风险:高风险。文物建筑保存状况差或较差的,承重结构中残损点或其组合已影响结构安全,承重结构的局部或整体已处于危险状态,随时可能发生意外事故,有必要立刻采取加固或修缮措施的。

II级风险:较高风险。文物建筑保存状况较差或一般的,承重结构中关键部位的残损点或其组合已影响结构安全和正常使用,有必要采取加固或修理措施,但尚不致立即发生危险的。

III级风险:一般风险。文物建筑保存状况一般或较好的,承重结构中原已修补加固的残损点有个别需要重新处理,新近发现的若干残损迹象需要进一步观察和处理,但不影响建筑物的安全和使用的。

IV级风险:低风险或基本无明显风险。文物建筑保存状况较好,承重结构中原有的残损点均已得到正确处理,尚未发现新的残损点或残损征兆,仅局部构件存在陈旧性老化,不影响文物建筑整体结构安全及正常使用的。

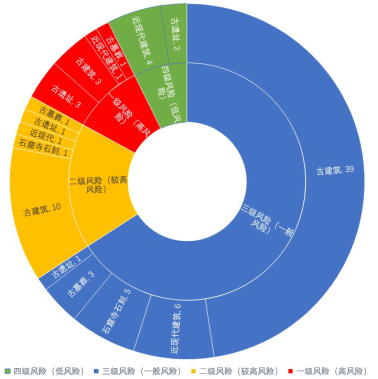

以房山区为例,截至2019年,房山区公布了共计82处市级及区级文物保护单位,其中低风险(IV级)的6处,一般风险(III级)的54处,较高风险(II级)的14处,高风险(I级)的8处。存在高风险或较高风险的文物保护单位中,古建筑类13处,古墓葬类2处,古遗址类4处,近现代重要史迹及代表性建筑类2处,石窟寺及石刻类1处,合计22处,约占总数的26.8%(图9)。

图9 房山区市级和区级文物保护单位风险等级及数量统计

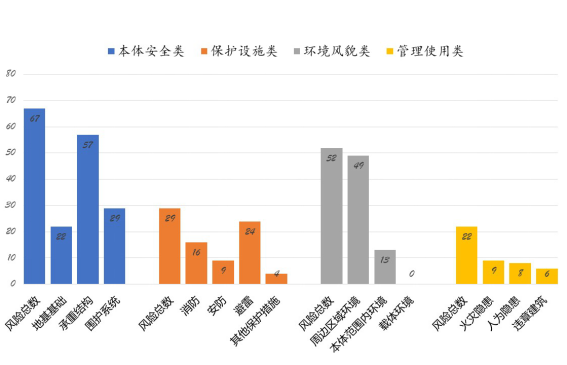

文物本体安全类依然是文物建筑面临的最主要风险问题,主要涉及地基基础、主要承重结构、围护系统三大类。共计67处文物保护单位存在不同程度的本体安全风险,约占总数的81.7%。其中主要承重结构存在风险的共计57处,地基基础存在风险的22处,围护系统存在风险的29处。风险等级为I 级或II 级的文物保护单位承重结构均存在风险。

保护设施类涉及消防、安防、避雷及其他保护设施四项,共计29处文物保护单位存在保护设施类风险,约占总数的35.4%,其中消防存在风险的16处,安防存在风险的9处,避雷存在风险的24处,其他保护措施存在风险的4处。主要风险隐患为未安装相关设施或设施老化失效。

环境风貌类主要涉及文物本体范围内环境、周边区域环境及载体环境三项内容。本次体检的文物保护单位环境风貌大多存在问题,共计52处(其中本体范围内环境存在隐患的有13处,周边区域环境存在隐患的有49处,未发现明显载体环境问题),约占总数的63.4%。周边区域环境问题多为建筑施工、工业振动、植被覆盖、杂物堆积等,这些环境状况不仅对风貌影响较大,同时对文物本体也存在一定扰动。本体范围内环境问题多为室内杂物乱堆乱放、不合理利用文物建筑内部空间及缺乏日常维护等原因所致。

管理使用类主要针对文物建筑日常管理、保养维护与合理利用方面,存在的主要隐患分为人为隐患、火灾隐患及违章建筑三类。通过梳理发现,存在管理使用问题的文物保护单位共计22处,(其中火灾隐患9处,人为隐患8处,违章建筑6处),约占总数的26.8%。

根据笔者团队预判的结果,房山区将下一年度的文物保护经费和人力重点投入到风险等级I级、II级的不可移动文物中,使有限资源得到优化配置。与此同时,这种工作模式也在大兴区与昌平区的文物保护工作中得到了推广和应用。

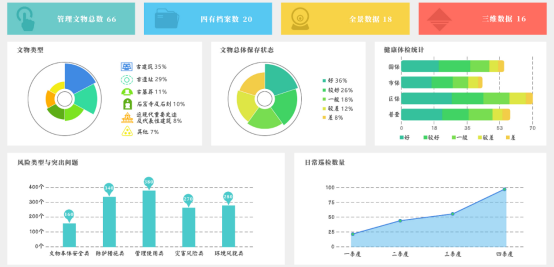

为实现建筑遗产的可持续管理及有效保护,结合相关现场实践结果,笔者团队已初步建立了文物数字化档案与健康管理通用平台,利用“互联网+云平台”和数字档案技术对建筑遗产信息进行统一管理。目前功能主要集中在:基本信息管理、体检信息管理、巡查信息管理、四有档案、历史地图、历史照片、文保单位全景数据、文保单位三维数据及文保工程管理系统9个模块。除基本的数据填报、数据查询、年报汇总、表格输出等功能外,还实现了地理信息云地图系统、全景数据及三维数据的对接与展示功能。在以后的研究实践中会继续加强遗产信息的处理及分析功能,并最终实现实时数据的对接管理、预警系统的构建及风险地图的绘制等功能模块(图11—图13)

图12 文物数字化档案与健康管理平台的“文物看板”模块

预防性保护应当成为我国不可移动文物保护与传承的一种重要实现方式。相对于抢救性保护(尽管二者并非决然对立),预防性保护立足于未雨绸缪的长期愿景,既有宏观、整体性的视野,又强调在预先规划的动态、不断反馈的保护框架内实施定期检查、数据积累与分析、及早诊断、日常维护等具体措施,在其中预判和使结果可控。

本文主要讨论的文物健康体检是不可移动文物预防性保护的基础性工作内容之一。为区域内的不可移动文物建立文物病历档案,及早发现危险因素、预判病害发展,并据此及早干预,规划保护框架和措施,能有效支撑基层管理者的决策,缓解区域文物保护与资金配置之间的矛盾、提升文物保护管理水平。针对国内不可移动文物保护中区域性定期巡检和维护实践的缺失,本文以笔者团队在北京地区的实践为例,初步探索了一种快速、高效、可持续发展的文物健康体检路径,已经取得一定成效,期待能够在将来不断开展,并推广至其他区域。正如生命体的健康体检一样,文物健康体检也应定期进行,持续积累数据,以实现可期的“预防性”保护。