内蒙古哈民忙哈遗址房址内人骨埋藏原因辨析

内蒙古科左中旗哈民忙哈遗址引人瞩目的原因之一,是在一些房址中发现了较多的人骨遗骸[1]。经统计,2010~2012年发掘的房址中共有10座埋有人骨,最小个体数应大于183具[2]。对该遗址房内埋人的现象,学者们的看法不一[3]。其中应以“鼠疫说”的影响最大,认为鼠疫导致了遗址先民的群体性死亡,出土人骨遗骸的房址是当时的罹难场所[4]。

通过梳理已发表材料,本文认为“鼠疫说”的证据不足,可能难以成立。哈民忙哈遗址房内埋人现象,应是“居室葬”的一种形式。试简论如下。

一、“鼠疫说”证据不足

在考古学研究中,对人类死亡原因的探讨越来越受到学界的重视[5]。而那些被认为是“非正常死亡”的案例,则常常成为讨论的焦点。

古病理学和分子考古学因可以提供直接证据,被认为是目前判断古代居民死亡原因最有效的手段。遗憾的是,专门针对哈民忙哈遗址房内所埋人骨遗骸的古病理学研究,既没有发现明显的创伤,也没有发现明显的疾病导致的骨骼异常,无法从人骨上找到这批人群死亡的直接证据[6];而分子生物学的研究也未获得有效的古DNA数据[7]。

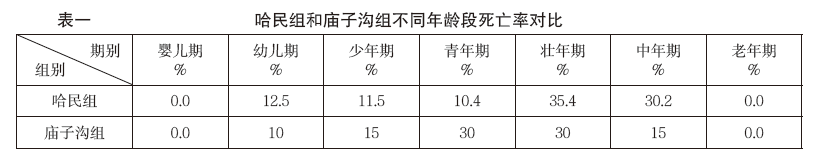

通过研究古代居民的年龄和性别构成,古人口学研究也常用来讨论人群的健康状况[8]。有学者将哈民忙哈遗址与喇家、庙子沟两处灾难性遗址的人群年龄构成进行对比,认为哈民组与庙子沟组的年龄结构相似,很可能是相同废弃原因造成的一种表现形式,即某种急性传染病(瘟疫)的突然爆发导致的群体性死亡[9]。不过,其论证过程值得进一步商榷。

首先,哈民组和庙子沟组的年龄结构存在较明显的差异(表一)。二者最大的不同表现在青年期和中年期的死亡率上。哈民组的青年期死亡率仅有10.4%,而庙子沟组青年期的死亡率高达30%;哈民组中年期的死亡率为30.2%,而庙子沟组中年期的死亡率为15%。针对哈民组青年期的较低死亡率,持“鼠疫说”的学者认为青年期群体具有独立性和易变性,最可能逃离瘟疫的感染。但同一理论却解释不了庙子沟组青年期的较高死亡率。而对二者差异显著的中年期死亡率,相关研究也未能给出合理解释。

王建华曾对黄河中下游地区史前人口年龄构成进行过研究,结果显示裴李岗时代和仰韶时代的人口高死亡率处于中年时期,龙山时代和二里头时代人口高死亡率的年龄为青、壮年时期[10]。可见,哈民组的年龄结构与裴李岗、仰韶时代较为相似,特别是与黄河下游的大汶口文化最为相近,二者的高死亡率同样都处于壮年和中年期。庙子沟组的人口结构与同时代的哈民组和大汶口组均不相同,而与龙山和二里头时代相似,特别是与二里头时代的游邀墓地极为相似。龙山与二里头时代的人口结构被认为是社会发展的结果。庙子沟组年代较早,其呈现出这样的人口年龄结构,自有其原因,或许就与其特殊的遗址性质有关。可见,哈民组与同时期黄河中下游地区正常墓地的人口年龄结构相似,其遗址性质应与庙子沟遗址不同。

其次,“鼠疫说”的相关研究对哈民组和庙子沟组未成年人死亡率的解释存在一定的矛盾。在“人骨死亡年龄分布统计”一节中,假设“是否由于未成年个体自身免疫力不完善,健康状况也容易受到周围环境(如瘟疫)的影响,所以才导致该群体高发的死亡率”。在“与史前灾难遗址的人口学特征比较”一节中,却又提出“哈民组与庙子沟组……尤其在未成年个体和壮年个体的死亡率上,二者非常接近……未成年群体作为社会的主要生产力储备和担负未来族系繁衍的重任,很可能会受到其他群体成员的优先照顾”。

第三,文章似乎存在“前置结论”的逻辑问题。作者运用古人口学研究的方法,目的在于通过分析房内埋人在性别和年龄构成上所表现出的特殊性,来探讨房内埋人的死亡原因。但是,文章在开篇就明确指出房内的大量人骨堆积是由于史前突发灾难(瘟疫)造成的,显然是存在一定问题的。

此外,在清理现场进行仔细观察也被认为是获取信息的有效手段。通过对房址内出土人骨形态进行细致的情境观察,发掘者估算了当时的人口规模,运用排除法对他们的死亡原因进行蠡测[11]。但此研究暗含一种假设——房内埋人是短时间内死亡的,这种假设是否合理还需要进一步验证。我们注意到哈民忙哈遗址的年代为公元前3600~3100年,测年样本来自房址内的5个木炭标本。虽然不清楚测年样本具体采自哪些单位,不过从房屋的布局看,它们彼此之间显然存在早晚关系,不同房址内的个体也不是同时死亡的。至于同一房址内所埋的大量人骨,它们是否共时,实际上也需要测年数据的证据。

综上所述,目前已有的证据并不能支持这样的推论——哈民忙哈遗址房内埋人的现象,是由瘟疫这样的自然灾难造成的。换言之,“鼠疫说”还难以成立。

二、房内埋人是居室葬的一种形式

本节将对房址内埋人现象进行详细分析,并结合相关遗迹现象,对埋人房址的性质进行判定。

在哈民忙哈遗址10座出土人骨的房址中,有5座资料发表较为完整。依据人骨的放置特点,可将它们分为A、B、C三类。

A类:F11与F45,单人,屈肢,室内放置成组器物(图一,1、2)。

B类:F47,多人,无完整个体,人骨凌乱,室内放置成组器物(图一,3)。

C类:F37与F40,多人,部分个体完整,部分凌乱,室内放置成组器物(图一,4、5)。

A类房址均只埋葬一人,且屈肢特甚。这种体态不可能是人死亡时的自然状态,而应当是被有意绑缚的结果。B类房址无完整个体,头骨、肢骨分布散乱,不见相连状态的骨骼,而且不同个体的年龄参差不齐[12]。要形成这种现象,唯一的可能是有人对已经白骨化的、处于不同年龄段的人骨进行收集,然后放入房址的结果。C类房址的情况较复杂,下面以F40为例进行说明。

F40内既有完整个体也有凌乱散骨,“居室西北的人骨个体较完整……凌乱的肢骨堆压在南部”[13]。居室内可鉴定人骨最小个体数为98具,可辨体态者11具。其中,屈肢者7例(仰身屈肢4例:F40-1、F40-2、F40-3、F40-90;俯身屈肢2例:F40-4、F40-75;侧身屈肢1例:F40-52)、仰身直肢1例(F40-68)、侧身1例(F40-7)、俯身1例(F40-36)、仰身无下肢者1例(F40-10)。房内发现的这些个体较完整、形态不一的人骨,应当是在身体组织腐烂之前被放入的。凌乱堆放的肢骨当与B类房址内的散乱人骨性质一样,是有意收集的结果。另外,还有两具人骨值得特别注意,F40-10无下肢,F40-33颅骨顶部被人为破坏,他们很可能是遭受暴力死亡后被放入的。

A、B两类房址所出人骨遗骸与一般墓葬所见单人屈肢葬和二次葬相似,将其看作是人类有意摆放的结果当无异议。但是,在“瘟疫说”的讨论中,似乎忽略了这两种类型,其所强调的是C类房址。但正如上文对F40的描述,此类房址所埋人群的死亡原因也是不同的,其中一些个体明显死于严重的暴力行为。不同个体被放入房屋时的状态不一,尽管多数骨骼处于相连状态,但也存在类似B类房屋那样有意收集的散乱人骨。在可辨体态者中,屈肢者明显是人们有意干预的结果。

接下来,让我们分析一下埋人房屋与各类迹象之间的关系。

在哈民忙哈遗址已发表资料的20座房址中,除F12以外,其他房址中均保存有成组的器物。可见,房内埋人与否,与是否保存成组器物之间并不存在对应关系。

该遗址的许多房屋都曾经过火。经统计,共有15座房址发现炭化木质构件,分别为F21、F32、F33、F34、F36、F37、F38、F41、F44、F45、F46、F47、F48、F49、F52。还有一些房址,如F1、F13、F17、F40等,虽然没有发现木质构件,但残留有明显的炭黑色痕迹。可知,绝大部分房屋都曾过火,数量远大于埋人的房址。房内埋人与否,与房屋是否曾经过火不存在对应关系。

根据10座埋人房址的空间分布特点,可将它们分为Ⅰ、Ⅱ两组。Ⅰ组,仅1座房址F11,位于B地点内西北部中央;Ⅱ组,包括F32、F37、F40、F44、F45、F46、F47、F48、F53等9座房址,位于B地点内东南部。

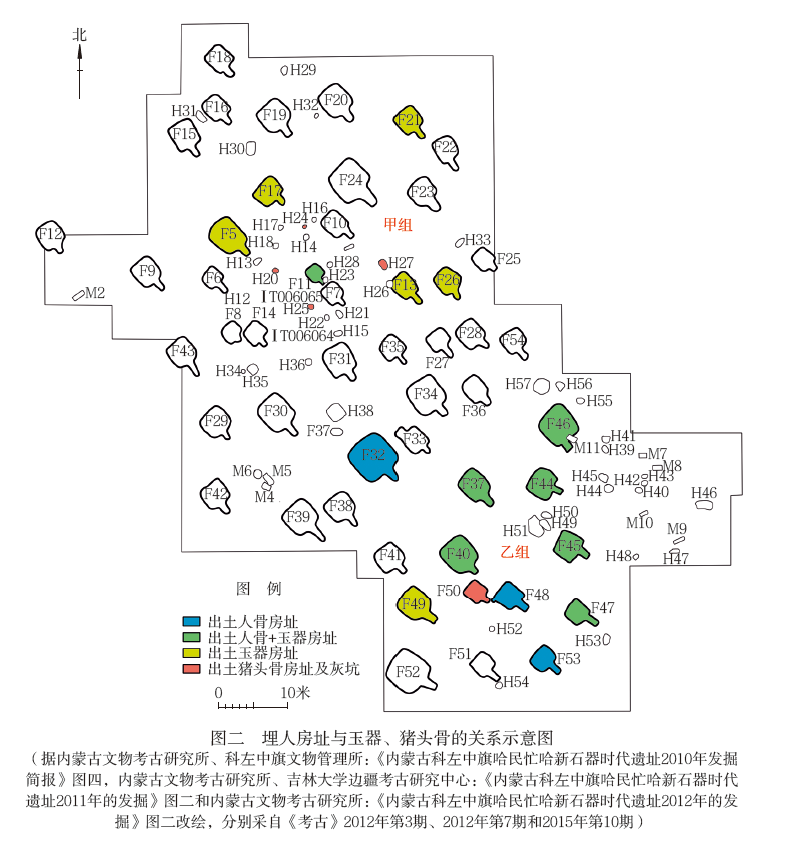

出土玉器的房址共有13座,玉器数量多寡不一。三次发掘所获猪头骨共计758块,集中分布于4个灰坑、1座房址及2个探方的地层之中。将埋人房址、玉器以及猪头骨标注在遗址平面图上,会发现三者在空间分布上呈现出一定的规律性。综合考虑,可将其分为甲、乙两组(图二)。

甲组,包括F11在内的6座房址均出土了玉器,分别是F5、F11、F17、F21、F26和F13;以F11为中心分布的4个灰坑(H20、H24、H25和H27)和2个探方(T006065与T006064)的第2层堆积中出土了许多猪头骨[14]。乙组,中心6座房址(F44、F45、F47、F48、F40和F37)围成一周,外围4座房址(F32、F46、F53、F49)呈四边形分布。在这10座房址中,有7座出土玉器。位于F40与F48之间的F50出土了许多猪头骨。

可以观察到,Ⅰ、Ⅱ两组埋人房址与玉器、猪骨的空间分布存在某种对应关系。这种对应关系或可看作是埋葬与祭祀的关系。也就是说,房内的玉器和周围灰坑或房屋之中的猪头骨,很可能是针对房内埋人举行祭祀活动的表现。这种先用于居住、后改变功能用来埋人的房屋,符合学界对居室葬的定义。一般而言,居室葬有三种形式,“一在住屋内挖墓埋葬死者;二利用住屋内已有的窖穴、灶坑等空间埋葬死者;三将死者摆放在住屋的居住面上直接埋葬”[15]。本文所说的居室葬即应属于第三种形式。

需要特别强调的是,哈民忙哈遗址没有发现专门的墓地,仅有少量墓葬散布于房址周围。只有将零星分布的墓葬和居室中埋葬的大量人骨结合起来,才能与聚落的规模相对应。

三、遗址废弃原因

对遗址形成过程进行分析,不仅可以动态地观察房内埋人发生的时间,而且可以确认遗址的废弃原因。这是检验上述“居室葬”与“瘟疫说”的有力证据。本节从房址内堆积、遗址地层堆积和遗迹单位之间的关系三个方面进行分析。

1.房址内堆积 房址内堆积通常可分为使用堆积、倒塌堆积和废弃后堆积三部分。在哈民忙哈遗址已发掘的房址中,残留在居住面上的器物和人骨可归入使用堆积,木质构件为明确的倒塌堆积,倒塌堆积之上至屋外地面之间的各类遗存则属于废弃后堆积。

使用堆积在很大程度上可以反映这些房址曾经具有的功能。

首先来看房址中的成组器物。按质地可划分为陶器、石器、玉器、骨角蚌器等,按功能可分为生活用器、生产工具和装饰品三大类。生活用器中数量最多的三类器物分别是陶筒形罐、陶钵、陶壶,部分房址还出土陶鼓腹罐、陶盘、陶小罐等。工具的质地和种类都很丰富,其中陶质工具主要有陶棒、陶饼、陶具、陶泥料,石质工具主要有石饼、石杵、石刀、石锛、石斧、石磨棒、石磨盘、石耜、石球、石片等,骨角蚌类工具主要有骨锥、骨匕、骨针、骨鱼镖、角锥、角器、蚌刀等,装饰品主要有石环、骨簪、玉璧、勾云形玉器、玉璜、玉坠饰、玉匕形器和玛瑙制品等。可见,生产和生活曾是这些房屋的基本功能。

人骨遗骸的发现,表明埋葬死者是这些房屋的另一个功能。分析人骨在房内的空间分布和放置特征,可以加深我们对此功能的理解。

这里继续沿用上节对埋人房址的分类。A类房址中,F11的人骨置于灶坑北部,仰身折肢,头向西北;F45的人骨屈肢横躺于居室北壁中部偏西处,背靠北壁,面向西北(见图一,1、2)。可见,将人骨叠肢放置于灶坑与北墙之间的空地,应是在此类房屋中举行下葬仪式的共同特点。

F47发现的个体不少于10个。虽然骨骼凌乱,不见完整个体,但从空间分布上看基本都集中在居室中部,即灶坑附近(见图一,3)。或可认为将它处收集的人骨放置在以灶坑为中心的房屋中部,是B类房屋的特点之一。

C类房屋埋葬人数较多。F37人骨可鉴定个体数为22例,多数分布在居室中部,在灶坑位置多个颅骨紧靠在一起,形成“集聚”现象(见图一,4)。两具侧身屈肢人骨贴近北壁中部,头向北。东南角有两具人骨,一具为幼儿,仅保留部分颅骨和一根肱骨;另一具侧身屈肢,头向东南。F40发现有大量人骨,主要堆积于居室东部并向西部倾斜,西部稀疏,堆积最密集的地点位于门道正对的灶坑附近。总体来看,人骨堆积呈现出头骨“集聚”现象,大体可分三组(见图一,5)。第一组位于紧靠居室东壁处,呈“一”字形集聚;第二组位于居室北半部,自北壁中部由西向东集聚;第三组位于居室南半部,自门道向北方向延伸集聚。除这三组头骨外,还存在相当数量的人骨,头向朝向不一。在居室西部有一片空地,人骨稀少的地方还发现一个大型动物的下颌骨。可见,C类房屋的下葬仪式最为复杂。但它们的主要特点是相似的,一是多集中分布于以灶坑为中心的居室中部,二是头骨往往呈现出“集聚”现象。

民族学研究表明,灶既是人们生活和生产的中心,同时也是火神、家神和祖先神灵之所在,是人们祭祀的场所[16]。哈民忙哈遗址B、C两类房屋举行埋葬仪式也以灶坑为中心,或许正是这种精神内涵的反映。

C类房屋中头骨的“集聚”特点,应当是下葬过程的一种反映。如果在发掘现场仔细观察,或许能区分出不同“集聚”群体放置的先后顺序。也就是说,我们倾向于认为C类房屋是多次埋葬的结果。另外,此类房屋中发现的人骨形态多样,要确定不同形态的人骨下葬顺序,也需要现场的仔细观察。

房屋的倒塌堆积有助于判断房屋的废弃原因。残存的炭化木质构件与炭黑色痕迹表明,过火是大部分房屋废弃的直接原因。在既发现人骨又残留有木质构件的房址内,许多木质构件直接叠压在人骨之上,说明埋人仪式的结束与房屋过火之间相隔不会太久。

分析房址内废弃后堆积,有助于我们认识部分房屋的废弃与整个聚落发展之间的关系。在已发表的10座房址中,7座房址仅有一层废弃后堆积,3座房址有两层废弃后堆积。除F32的第2层(下层)为浅色土,呈黄色外,其余房址的废弃后堆积土色一般较深,通常为黑色、灰褐色、黑褐色、黑灰色、灰黑色、黄褐色。这些堆积多数质地疏松或较疏松,包含物通常较丰富,多见陶片、石器、骨角器、蚌器、玉器、骨骼等。丰富的人工遗物表明,部分房屋的废弃并不代表整个聚落的废弃,仍有人们在此生活。

2.遗址地层堆积 依发掘简报,该遗址的地层堆积分为3层。第1层为风积沙土,是自然营力的结果,仅在偏下部的亚层内发现少量遗物[17]。第2层为灰褐色沙土,土质较致密,包含较多的动物骨骼和少量陶片。第3层为黄褐色沙土,土质致密,包含有少量陶片及动物骨骼。显然,第2、3层堆积为文化层,主要是人类活动的结果。房址、灰坑和墓葬等遗迹单位均叠压于第2层下。依据堆积单位形成的先后顺序,我们将聚落的发展分为两个阶段。第一阶段是第2层下堆积形成的时期,包括叠压于第2层下的房址、灰坑和墓葬。第二阶段为第2层堆积形成的时期。从这个角度看,同样可以说明这些房屋废弃后仍有人在此活动。

3.遗迹单位之间的关系 在哈民忙哈遗址B地点,共发现3组打破关系,即H23→F11、H26→F13、M11→F46[18]。另外,还有4组关系值得注意,分别是F7与F11、F8与F14、F48与F50、F51与H54。根据图二可知,这4组遗迹单位之间彼此相距过近,应该不是同时建造和使用的,相互之间存在早晚关系。以F7和F11为例,前者的门道正对后者的北壁。根据空间位置关系,我们推测F11废弃在前,F7建造在后。

如果以上分析大致不误,可以F11和F46为代表,对上节所划分的Ⅰ、Ⅱ两组埋人房址的发展过程作如下推测。Ⅰ组,人们先在F11内部举行埋葬仪式活动,之后房屋被废弃,人们继续在附近活动,分别建造了H23和F7。Ⅱ组,人们先在F46内举行了埋葬仪式活动,之后房屋过火被弃,人们继续在此活动,建造了M11。需要注意的是,人们在这些埋人的房址上建造新的建筑单位时,房址内的废弃后堆积当已形成。

对遗址形成过程的分析表明,房内埋人活动发生在聚落发展的第一阶段。房屋遭火废弃后,人们继续在此生活,建造房屋、灰坑和墓葬等生活单位。进入聚落发展的第二阶段,人们的活动程度减弱,仅有少量灰坑发现。毫无疑问,部分房屋功能发生变化是整个聚落发展的一部分,埋葬仪式的结束并不意味着遗址的废弃。重要的是,这与“瘟疫说”所必需具备的立论证据——瘟疫发生,人群撤离,遗址废弃——显然不符。

综上所述,哈民忙哈遗址房内埋人的现象,目前缺乏非正常死亡的足够证据,“瘟疫说”还不能成立。推测这种现象应是居室葬的一种形式。房内埋人与遗址废弃之间不存在因果关系。当然本文研究只是初步推论,最后的结论,还有待全部资料和人骨测年数据的发表和进一步研究。

附记:本文的选题受到了曲彤丽所开设“埋藏学”课程的启发。论文写作中得到了张弛、雷兴山、李伊萍等的指导,谨致谢忱!

注释

[1]a.内蒙古文物考古研究所、科左中旗文物管理所:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2010年发掘简报》,《考古》2012年第3期。

b.内蒙古文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2011年的发掘》,《考古》2012年第7期。

c. 内蒙古文物考古研究所:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2012年的发掘》,《考古》2015年第10期。

d. 内蒙古自治区文物考古研究所:《2013年内蒙古自治区文物考古研究所考古发现综述》,《草原文物》2014年第1期。

e. 内蒙古自治区文物考古研究所:《2014年内蒙古自治区文物考古研究所考古发现综述》,《草原文物》2015年第1期。

[2]朱泓等:《哈民忙哈遗址房址内人骨的古人口学研究—史前灾难成因的法医人类学证据》,《吉林大学社会科学学报》2014年第1期。该文曾对F32、F37、F40、F44、F45、F46、F47、F48等8座房址内出土的人骨进行过统计,最小个体数为181具。但F11和F53也发现人骨,前者1具,后者数量不详。另,F40出土人骨数量在2012年统计为97具,2018被修订为98具。因此,10座房址出土人骨的最小个体数当大于183具。

[3]内蒙古自治区文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所聚落考古中心:《论哈民遗址与哈民文化—“哈民遗址现场学术研讨会”侧记》,《南方文物》2013年第4期。

[4]朱永刚、吉平:《内蒙古哈民忙哈遗址房址内大批人骨遗骸死因蠡测—关于史前灾难事件的探索与思考》,《考古与文物》2016年第5期。

[5]a.周亚威:《试论体质人类学研究解决的若干考古学问题—以性别年龄鉴定、古人种学、古病理学为例》,《江汉考古》2015年第6期。

b.王明辉:《人类战“疫”的考古学思考》,《中国社会科学报》2020年4月30日第7版。

[6]周亚威等:《内蒙古哈民忙哈遗址人骨鉴定报告》,见《边疆考古研究》第12辑,科学出版社,2012年。

[7] 张野:《古代DNA技术在哈民忙哈遗址出土遗骸研究中的应用》,见《边疆考古研究》第16辑,科学出版社,2014年。

[8] 王建华:《黄河中下游地区史前人口年龄构成研究》,《考古》2007年第4期;《黄河中下游地区史前人口性别构成研究》,《考古学报》2008年第4期。

[9]同[2]。

[10] 王建华:《黄河中下游地区史前人口年龄构成研究》,《考古》2007年第4期。

[11] 同[4]。

[12] 同[1]c。

[13] 同[1]b。

[14] 2010年度的发掘简报(内蒙古文物考古研究所、科左中旗文物管理所:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2010年发掘简报》,《考古》2012年第3期)将H20归入第1层下开口的单位。但根据H20和H27坑口集中发现猪头骨的现象判断,二者应当叠压于同一层位下。又据后两年度的发掘简报(内蒙古文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2011年的发掘》,《考古》2012年第7期;内蒙古文物考古研究所:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2012年的发掘》,《考古》2015年第10期)与《内蒙古哈民忙哈遗址房址内大批人骨遗骸死因蠡测—关于史前灾难事件的探索与思考》(《考古与文物》2016年第5期)一文的描述“所见各类遗迹皆开口于②层下”,可以肯定H20也属于第2层下开口的单位。而T006065与T006064第2层发现的猪骨,则很可能是将属于H20和H25的猪骨误收至此的结果。

[15] 杨虎、刘国祥:《兴隆洼文化居室葬俗及相关问题探讨》,《考古》1997年第1期。

[16] 杨福泉、郑晓云:《火塘文化录》,云南人民出版社,1991年。

[17] 有可能是在发掘过程中将第2层上部的遗存误收到第1层的结果。

[18] 在《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2012年的发掘》(《考古》2015年第10期)图二“哈民忙哈遗址发掘平面图”中标注M11→F46这组关系,但在《哈民玉器研究》(中华书局,2018年)一书发表的照片中显示为H52→F46。根据照片中H52的形制及出土人骨判断,应为墓葬。这里以发掘简报为准。