没有修持者的宗教仪式?瑞光寺塔里的11世纪初陀罗尼印本

没有修持者的宗教仪式?

瑞光寺塔里的11世纪初陀罗尼印本

文ˉ汪悦进(Eugene Wang)ˉ译ˉ 杨 钧 ˉ校ˉ李清泉

【内容摘要】这篇论文探讨视觉图像在宗教仪式环境中的功用。[1]从一开始就提出的更大的问题是这个:在可见度近乎为零、不存在观看的场域,图像做什么?在中世纪的中国,人们惯常将图画——绘画、木版画等,放在坟墓和地宫里。这种做法让人大惑不解。至少它有悖于我们现代人对图画功能的假定:图画是看的,那么将图画放在看不见的与世隔绝的密闭空间里的意义或目的是什么呢?有毫不费事的解释遁词,对这个谜的一种方便的解说是把制画视为积德的过程,由此最大限度地缩小了实际观看的问题。这,就如本人要证明的,是真假参半之词;它没有完全解释为什么所说的图画需要一个构图并排出一个图画程序。通常提出的另一个解答,是假定超自然的另外世界的神或灵是这些隐藏图画的预期观众。这个假定的问题同样没有解释为什么图画呈现它们所呈现的形式。不管怎么说,就如以下要证明的,图画被秘藏封存,其原因既超出积德假定,也超出灵界观众说。

【关 键 词】瑞光寺 陀罗尼印本 经咒 自动化

一、瑞光寺印本

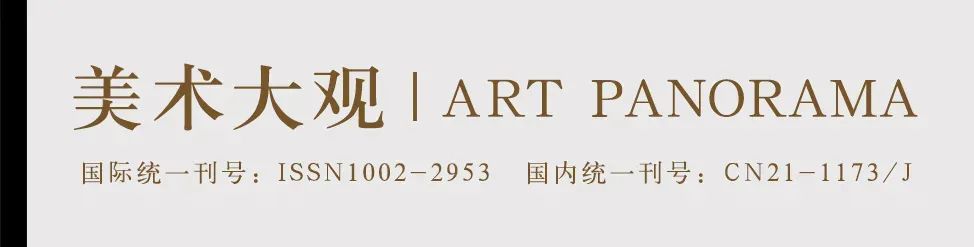

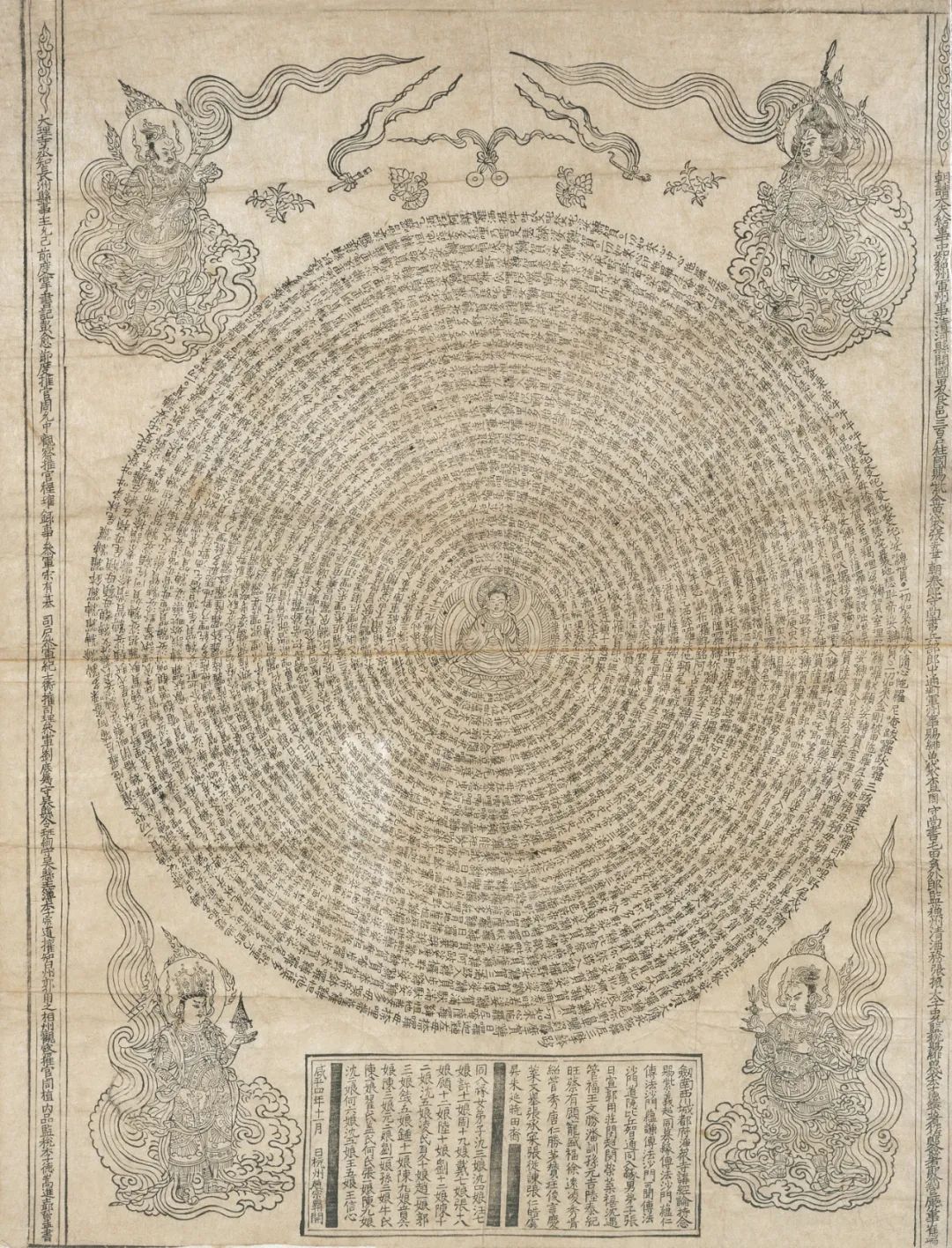

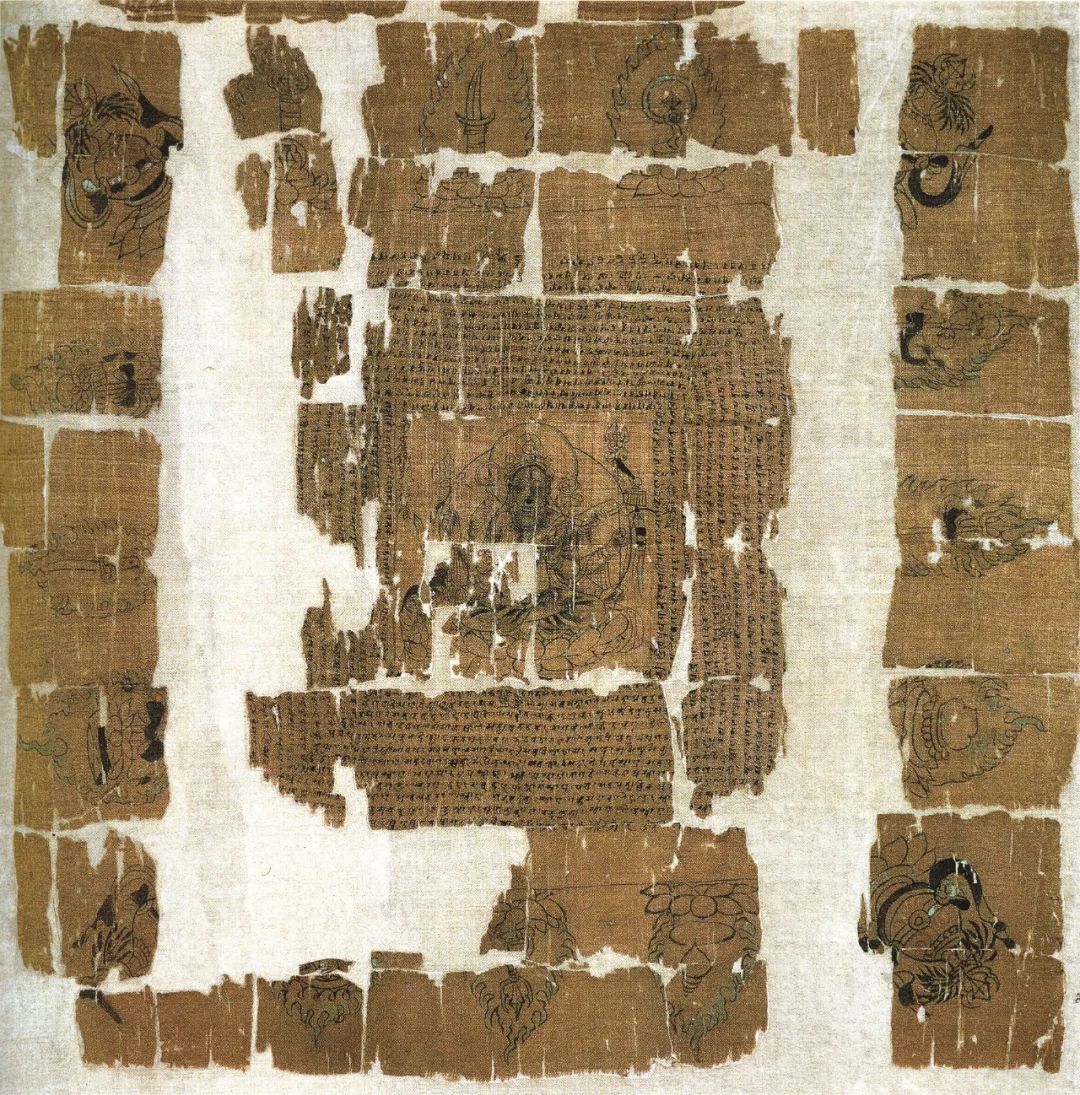

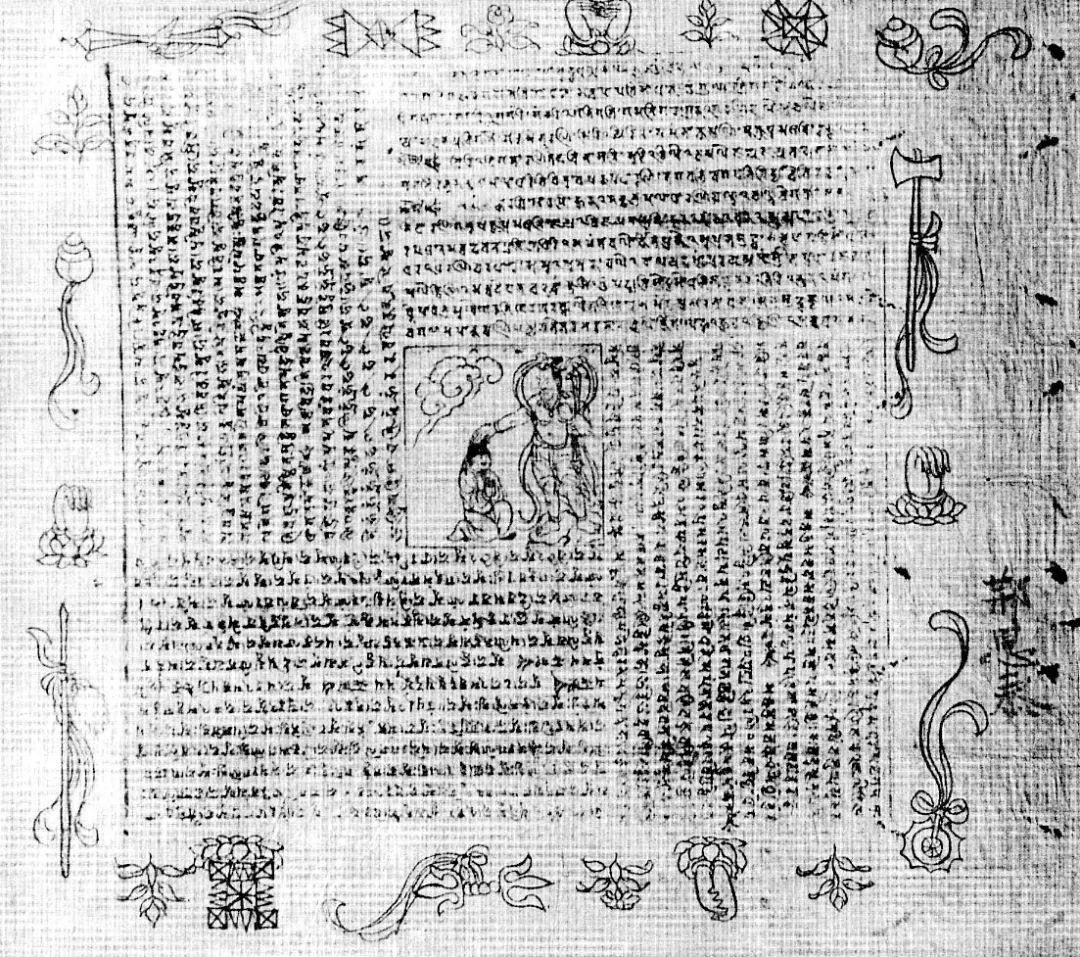

现在要讨论的事例是将陀罗尼印本放在塔里面。更具体地说,从苏州瑞光寺塔第三层下面的天宫里发现的一套陀罗尼印本是我们的出发点。天宫里有两个套叠的木函,函内又装有一个根据佛教宇宙观模制的微型真珠舍利宝幢(图1)。在须弥山顶端立着一个八角形经幢,经幢的空心里装着两个雕版印本:一个是中文的,年代为1001年(图2);另一个是梵文的,年代为1005年(图3)。两个上面都印有《大随求陀罗尼经》(Mahāpratisarā sūtra)的经咒。[2]中文版本排列成一个同心环的圆形构图;梵文印本是一个长方块里写满了梵文经文,中间围绕着一个长方形图画。为什么同一篇陀罗尼经文用两种不同的语言表达?每一个印本中截然不同的图案——上方呈圆形排列的字与下方呈长方形排列的字相对——其中的象征意义是什么?两个图案之间的“分工”是什么?陀罗尼印本是怎样与舍利宝幢的设计及塔的总体相联系的?最重要的是,把同一篇陀罗尼的这两个版本放入塔心舍利宝幢的经幢里的目的是什么?

图 1 ˉ 出自瑞光寺塔第三层天宫的微型真珠舍利宝幢,高 122.6 厘米,11 世纪初(承蒙苏州博物馆惠允)

图 2 ˉ 基于《大随求陀罗尼经》(Mahāpratisarā sūtra)用中文字排列的雕版印本,发现于苏州瑞光寺塔第三层天宫的真珠舍利宝幢,44.5cm×36.1cm,1001 年(承蒙苏州博物馆惠允)

印本上印的是《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》(Mahāpratisarā)的节录,经文起初由宝思惟(625—721)于693年在洛阳从克什米尔语译成中文。[3]约半个世纪后由不空(705—774)重译。[4]梵文印本底部的中文铭文(图3)指出不空的译本是印本的资料来源。[5]中文经文本身首先列举了经文的奇妙功能:消除罪孽、医治疾病、征战必胜,以及为虔诚信士免灾祸、保平安。在这之后是一套以梵文经文音译的形式表达的咒语。接下来,经文转向一系列叙述情境,列举罗睺罗、一个优婆塞、国王、一个有罪愆的和尚、一个商人以及一位老者,他们所有人都因经咒驱避危险和凶恶的力量而受益于此陀罗尼的奇妙法力。随后经文又有偈文和散文交替使用,下接以梵文经文音译表达的咒语,以梵文结束。[6]

图 3 ˉ 基于《大随求陀罗尼经》用梵文字母排列的雕版印本 , 发现于苏州瑞光寺塔第三层天宫的真珠舍利宝幢,25cm×21.2cm,1005 年(承蒙苏州博物馆惠允)

二、记录在坛图和陀罗尼图案上的经咒仪式

从一开始就记着我们探究的对象是什么是很重要的。显然,经文叙事内容是使经咒灵验的最不重要的部分。我们在这里应对的不是经文的不着边际的内容,而是一个神咒的形式表现。现在情况变得复杂起来。人们以为或者说大多数人这么理解,一个经咒,从咒语和符咒的意义上说,是从念咒的发声动作上得到效验的。然而,我们知道,在施行咒术时,咒语常常伴随存思冥想。存思冥想在几个层面上展开:练习咒术的人作默观想象;经咒需要写出某个语言公式;公式呈清晰的几何图案,这个图案,至少自唐朝以来,或是画在绢上或纸上,或是雕在木板上用以印制刻本。因此,现在清楚了,咒术并不像我们想象的那么以发声为中心,而是呈多媒体形式。即便媒介与表达内涵不能完全等同,至少它在塑造内涵上多少起到了作用。[7]

由于我们主要关注的是经咒视觉形式的仪式含义,让我们先找到陀罗尼图案中的仪式进程。尽管瑞光寺印本是在塔的天宫里找到的,但它们的用意未必是要藏在塔里的。两个瑞光寺印本,年代分别为1001年和1005年,是在两个不同的时间制作、分两次获得的。因此我们先把它们看作独立于它们后来被挪用进去的塔环境的手工艺品,然后再把它们放回它们的建筑环境中,去看它们在那里做什么。

瑞光寺陀罗尼印本是与咒术有关的仪典画体裁的迟来者。这种画包括用墨绘的仪坛图、绢画和雕版印本。仪坛或由此衍生的任何东西是它们的共同分母。几何顺序是它们的共同形式特性。它们在规划出仪式的空间环境的同时,叠缩或套缩了一个延长的仪式进程。

含有使用经咒的仪式以某种大多数人遵守的顺序进行。最流行的经咒之一是知礼(960—1028)编成法典的“大悲咒法”;知礼“收集”各种含有咒术的道场法程序。这个经咒的仪式顺序记录了一些历史悠久的仪式做法。它明显是照着与智(538—597)本人教的仪式十分相似的模式进行的。[8]与智的程序分为十步:(1)严净道场;(2)净身;(3)三业(即身、口、意)供养;(4)奉请三宝[即佛宝、法宝(佛法)和僧宝(僧尼团众)];(5)赞叹三宝;(6)礼佛;(7)忏悔;(8)行道旋绕;(9)诵《法华经》;(10)思惟一实境界(即灵性)。[9]它显然影响了知礼“收集”并编成法典的程序,其程序如下:(1)严道场;(2)净三业;(3)结界(即构建曼荼罗);(4)修供餐;(5)请三宝诸天;(6)赞叹申诚;(7)作礼;(8)发愿持咒;(9)忏悔;(10)修观行。[10]我们在知礼编成法典的版本中看到的新特征是加上了构建曼荼罗和诵持经咒。这些到他那个时期得到了更多认可。

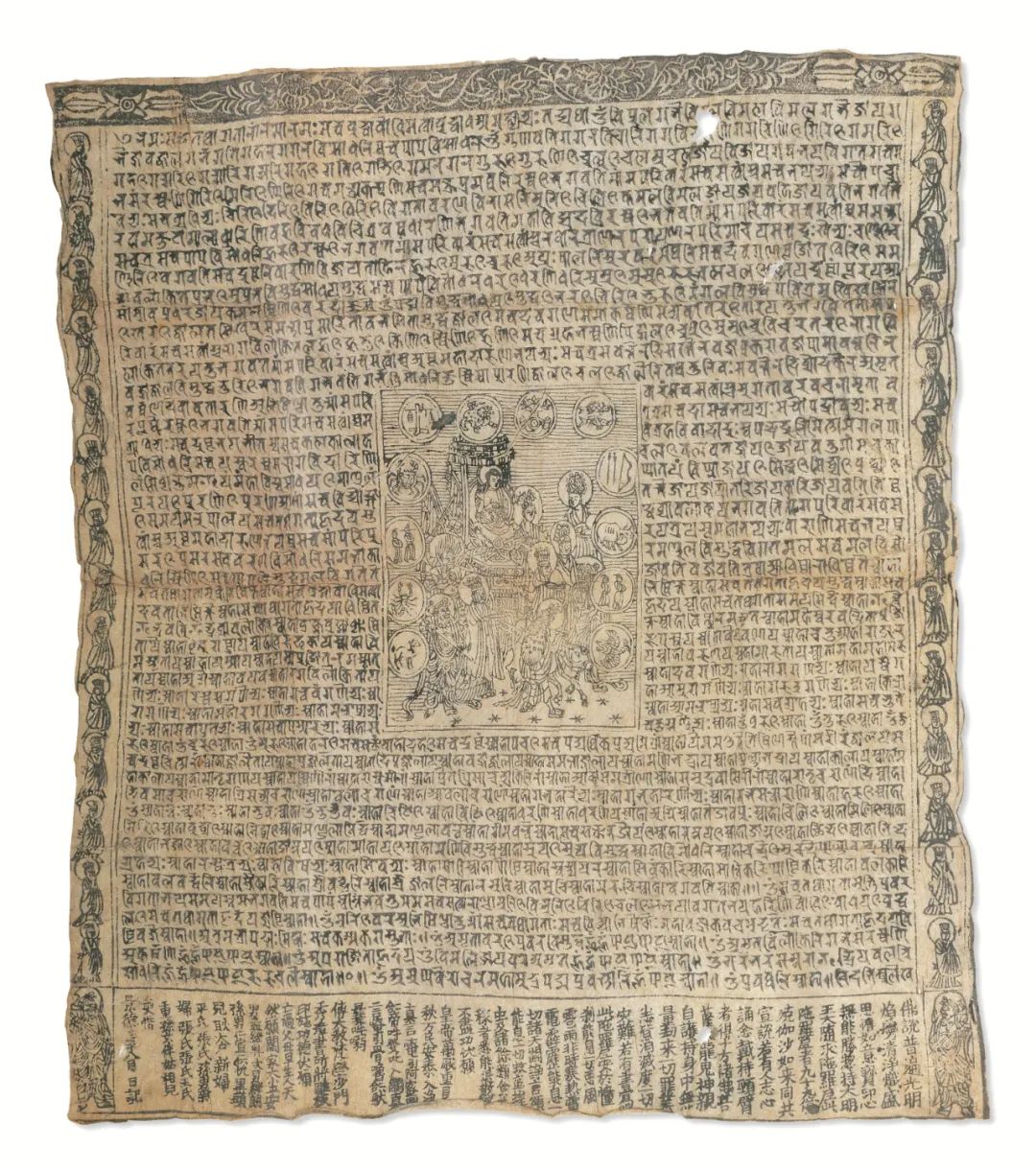

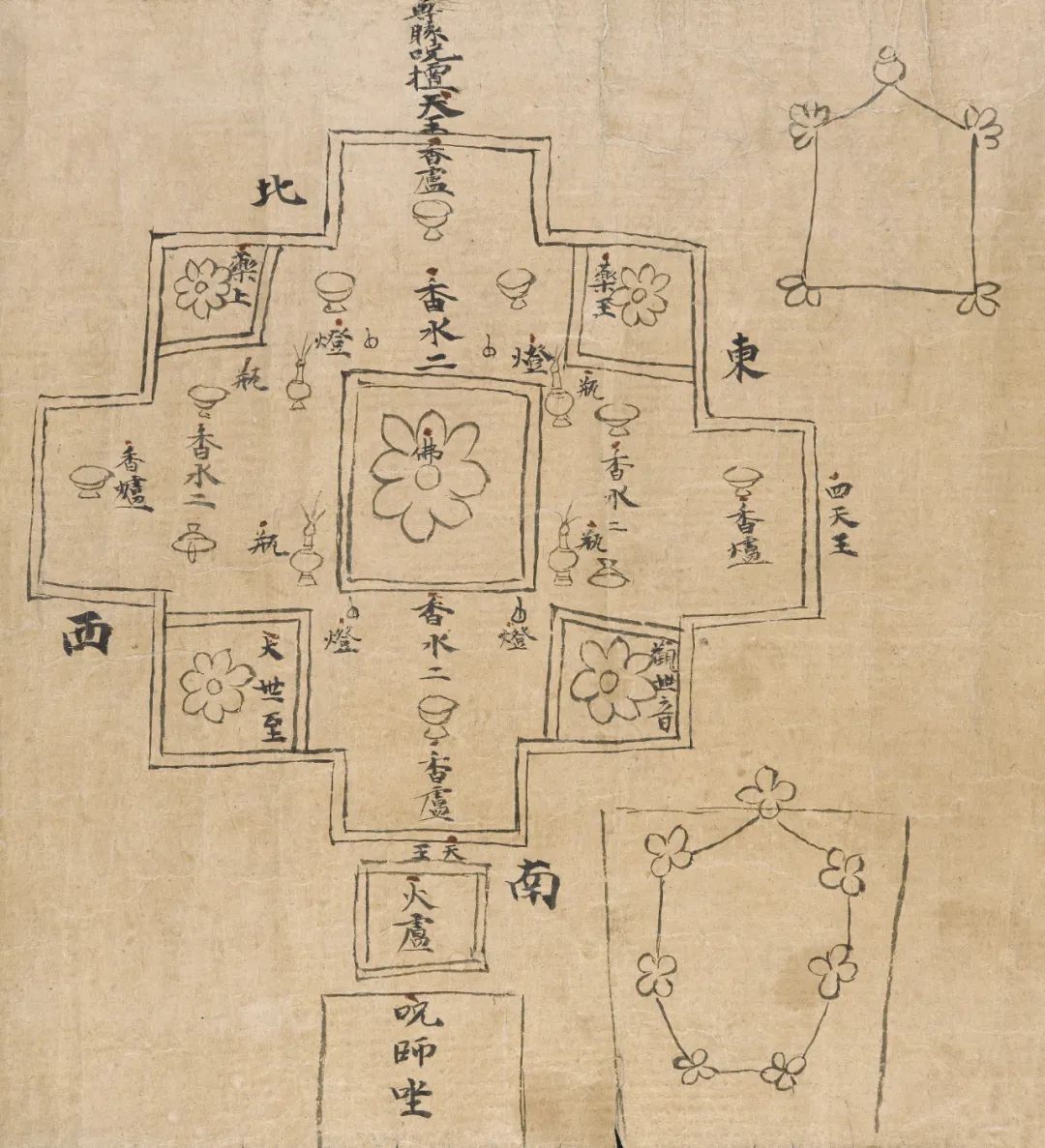

尽管上面勾勒的修法之道在程序上呈线性排列,它的确一开始似乎在没有关联的动作之间建立起密切的协同增效作用,比如,一方面是“结界”需要的空间布局,另一方面是持咒的口头动作。含有“经咒法”的敦煌手稿包括仪坛图也并非偶然。两个手稿上都有一个相似的墨水画的“尊胜咒坛”(图4)。[11]图上标着摆放仪式器具的地方:香炉、香水碗、水瓶、灯等。上面还显示着咒师的位置,[12]几乎毫无例外地是在一个火炉前,火炉是用于护摩焚烧的。

图 4 ˉ“尊胜咒坛”敦煌手稿,水墨纸本,高 25 厘米,Or .8210/ S .2498 右页(斯坦因藏品;承蒙大英图书馆惠允;版权所有:英国图书馆理事会)

如上所见,仪式程序中的关键一步是邀请神灵降临和占据仪坛。一篇正式的启请辞是仪式上邀请神灵的一个关键组成部分。启请辞用七字诗词的形式写出,敦煌手稿P.2197中大随求真言开头的启请诗也是这种情况:[13]

仰启莲花胎藏圣,无边清净总持门。

普遍光明照十方,焰鬘应化三千界。

如意宝印从心现,无能胜主大明王。

常驻如来三昧中,超人瑜伽圆觉味。

……

具有重要意义的是这首诗,带着一些变异,出现在1001年印本上大随求经咒的圆形构图里(图2)。

启请仪式还需要修持者通过沐浴、吃斋等净身。仪式伴随着燃香、点灯、散花和饮食供养。持咒和仪式上的焚烧(homa护摩)也是这个过程的一部分。[14]做完所有这些之后,修持人右侧卧,将思想凝定在其念咒祈求的神灵上。[15]这种默想,经文是这么向我们保证的——最终会导致梦见那个神灵。一个人还会梦到多种其他异象。[16]

这个描述可以使我们更加清楚地理解一些早期陀罗尼图案。这些图案通常将梵文字母排成一个长方形,中间围绕着一个人物场景。显然人物场景描绘的是在持久念咒之后得到的异象。因此,这样在异象中出现的神灵根据持咒人的盼求各不相同。在西安一个唐中期的墓葬中发现的一个画在绢上的图案,表现的是虔诚信士:一个叫焦铁头的男人虔敬地跪在六臂大随求菩萨旁边(图5)。这样,这个想象的场景既包括有异象的修持者,也包括他的异象:他发现自己在他盼求的神灵面前。异象是他诵咒的高潮。另一个唐代陀罗尼图案,也是画在绢上,构图与焦铁头画几乎完全一样。画的铭文说明异象的“受持者”是魏大娘。她在念咒时祈求的神灵是一个金刚力士(图6)。同样,一个叫荆思泰的在俗信士请人制作的陀罗尼印本,年代可能是8世纪上半叶,[17]它中间的方框里画的是一个金刚力士用右手拍身着唐袍的施主的头(图7)。

图 5 ˉ 西安唐中期墓葬里发现的画在绢上的经咒图案,描绘虔诚信士:一个叫焦铁头的男人虔敬地跪在六臂大随求菩萨旁边,26.5cm×26.5cm,陕西省博物馆藏

图 6 ˉ 画在绢上的带有受惠人魏大娘的经咒图案,9—10 世纪(承蒙耶鲁大学美术馆惠允;霍巴特和爱德华、斯摩尔·莫尔纪念藏品;威廉·莫尔夫人捐赠,1955 年)

图 7 ˉ 一个名叫荆思泰的在俗信士请人制作的陀罗尼印本,纵 28.1 ~ 28.3c m,横 32.3 ~32.7cm,唐代(618—907)(出自《考古》1998 年第 5 期,图版 8)

供养人兼受惠人出现在陀罗尼图案的中心符合仪式修法之道的规定。持咒修行的人确信可以获得多种异象,包括“供养者悉地之相。或见自身诵持真言作诸事等。或见自身着净白衣”[18]。图案间的变异说明神灵的选择是根据供养人自己的需要订制的。供养人的身份和他/她的需要决定了选择什么样的图像画在中间。[19]

悉昙字母的梵文经文排成方形,显然是咒语以视觉形式神奇出现,或图画形式的咒语的作用。《大随求陀罗尼经》里有一套施灵咒所需的仪坛布局的指示。先设一个坛,用多种仪式器物将其圈起来。然后,在纸上、竹简或绢上“向四面书此神咒”。

图案似乎考虑到虔诚信士诵咒的声音所起的作用。以焦铁头画为例(图5)。就像将修持者自己清晰的吟诵“声音”加入咒语一样,中文词组——焦铁头(信士的名字)、“一切佛心咒”、“灌汤”及“吉界”(结界)穿插在梵文字里行间。[20]可以想象插入梵文行间的汉字是发一个愿。

显然,与经咒仪式有关的视觉图案,只是部分记录了一个延长的仪式进程时间上的展开。坛图和陀罗尼图案二者都要,才能说清楚启请步骤前后的仪式行为。坛图(图4)是启请的前奏曲,它涉及仪坛的正确布局,主要是预期神灵的到来。就像座位图一样,坛图仔细地标明参加者要占的位置:经咒修持者,要坐在炉前做促成人(大体相当于宴会桌的主人);佛,将占据中央;四大菩萨——观音、大势至、药上(Bhaiṣajya-samudgata)及药王(Bhaiṣajya-rāja)要分在四个中间点;四天王要把守四个基本方位。而陀罗尼图案记录的更多是坛设好后的后像:诵念的陀罗尼被形象化为按经文指示的方式传播朝四个方向排列的梵文字母“向四面书此神咒”;在中间的图像里,作为念咒的结果,仪式以受邀神灵祝福修持人兼信士的异象而告终。

三、形象化:月轮

虽然说坛图的要点(图4)似乎像一个座位图,不过它包括了一个经咒仪式所需的形象化所用的关键器具:炉。炉的仪式作用是众所周知的。布炉旨在烧掉修持者的精神烦恼,从而使他开悟的护摩(homa)之用。这个仪式包含的关键要素包括本尊、一个炉及修持者,分别象征意、口和身。[21]护摩分两种:外在的和内在的。内在的护摩,炉都不需要点燃。需要修持者做的只是站在炉前,将思想集中于一个想象的月轮,带着用“智慧之火”象征性地消除内在烦恼的意念。

这样说明的仪式是8世纪起流行的难领略的一种。其中心目标是修持者的身心与大日如来融合。仪式同时包含三种模式的活动(业):身业、口业和意业。身业即是手势(mudrās);口业是指诵咒;意业可归结为对一个神灵或象征的默观想象。在所有这些活动中,想象的月轮一直是一个关键器具。比如在身业中,观想的目的是旨在用一个称为“入我我入”的方法,达到佛和修持者的互相贯穿。做好了观想的手势后,修持者可以想象梵文的首字母ɑ在自己胸中变成了一个月轮,月轮包含着悉昙字母H;这个梵文字母又变形为一个达摩塔,佛塔之后变为大日如来佛。然后将注意力凝定在仪坛上的梵文ɑ字母,字母变形为上面列举的一系列图像。这两个嬗变过程的协同增效作用或镜像关系,导致修持者的身体与大日如来融合。同样,在发声活动方面,修持者将注意力凝定于刻在中央神灵心的月轮上的梵文字母上,想象这些字母右旋列出;至于修持者自己心中的月轮也是如此。然后他想象这些字母从居中的神灵嘴里滚动出来,进入修持者的头顶,到达他的心月轮,形成一个顺时针的螺旋形。修持者诵持的经咒也同样被想象为从他嘴里溢出,进入居中神灵的肚脐,[22]到达神灵的心月轮,在那里字形成圆圈。这样,咒流在修持者的心月轮和神灵之间来回循环,多达180次,或1080次。形象化就是这样密切配合诵咒。[23]身、口、意三业的协同增效作用将在仪坛中加快敬奉的神灵的到来。[24]

月亮作为默观想象的中心点是8世纪中国的一个新发展。在那之前,除了上清派道教对月亮女神的敬奉,月亮在中国人的想象中很少被当作宗教观修的焦点。[25] 8世纪中国的月亮观想是受印度模式的启迪。奥义书里的创造神话描述了人体器官与宇宙要素的相互作用方式。嘴,言语器官,接纳火;鼻孔,呼吸器官,吸入空气;眼睛,视觉器官,接受太阳;心,思维器官,成为月亮的容器。[26]这里面的含义可能是,与夜联系在一起的月亮,在黑暗中依然是照明的光源,这种状态需要“一种感觉官能之外的感知,或者说,或许是感觉官能的信息大都是无意识状态下的感知,一种在黑暗中的看见”[27]。

在8世纪的中国,佛教观想的一个新发展是把心/意作为凝定思想的焦点。这意味着需要想象心/意的形状,或者在它仍然模糊的情况下指定一个形状。为此目的,弥漫佛经的印度模式思维提供了一个很好的线索。在印度,人心自古就被想象为有一个形状——一个完美的圆,空的,[28]清新的,洁净的,人们观察到的月亮的品质是最好的代表。8世纪以前佛经的中文翻译里已经有集中于月亮的观想修炼描述。[29]把对月亮的观想编成法典可能是随着善无畏(673—735)的传播而发生的,他在玄宗皇帝的资助下,自717年起在长安和洛阳翻译佛经、讲道并举行国典。《无畏三藏禅要》里有一个对“月轮观”或“月轮三昧”的详细说明。人们对内在菩提的培植被比作月亮渐圆成为满月的十六夜进程。月亮的特质——明亮、清新、清冷,适于原始状态的恰如其分的表达,同样的澄净、聪颖、无烦恼。因此,观想集中于月亮作为默观的对象。[30]

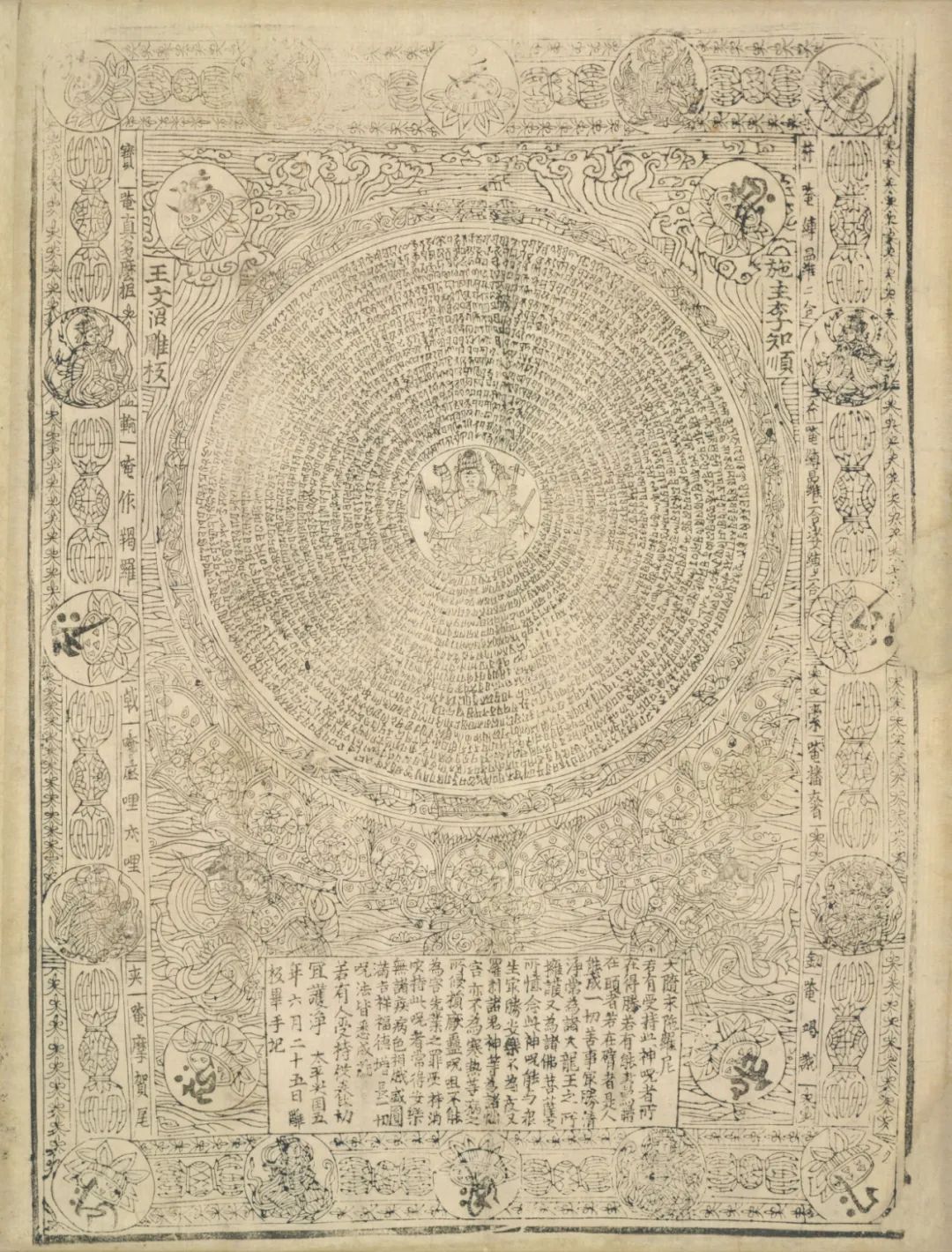

随着陀罗尼图案在时间中逐步演变,月亮成为一个中心图像就不足为奇了。一个明显的例子是在一套敦煌的大随求陀罗尼印本之中,年代到980年。[31]画的是站在海里的两个金刚力士托举的莲花座上的一个巨大月轮(图8)。[32]这个图案显然不论在形式还是内容上都与一组敦煌绘画类似,二者都是在绢幅和洞窟石壁上,年代从9世纪初到10世纪不等。现在大英博物馆的9世纪绘画是这组绘画里面最精美的样品(图9)。[33]这组绘画的另一个值得注意的例子是943年的绢画,现藏于吉美博物馆(图10)。[34]壁画以敦煌14窟为代表。[35]这些画有一个共同的构图。千手千眼观音(Avalokiteśvara)坐在一朵从水池里长出的莲花上。神灵的莲花座在9世纪的绘画中由两个龙王支撑(图9),在后来的样本中被金刚力士(大神金刚和密迹金刚)所代替。观音的千手安排成一个完美的圆形,使人联想到月亮的比喻。它与仪式的大悲启请产生共鸣:“仰启月轮观自在,广大圆满紫金身。”[36]

图 8 ˉ 敦煌 980 年大随求陀罗尼印本,水墨设色,纸本, 41.7cm×30.3cm,大英博物馆藏

图 9 ˉ 千手千眼观音,敦煌绘画,水墨设色,绢本,222.5cm×167cm,9 世纪前半叶(斯坦因藏品;承蒙大英博物馆惠允)

图 10 ˉ 敦煌绘画,由马千进资助,水墨设色,绢本,123.5cm×84.5cm,943 年,MG17775(伯希和藏品;承蒙吉美博物馆惠允)

月亮作为支配图案设计的主导意象,在前面提到的吉美博物馆943年的静态画中表现得十分清楚(图10)。这幅画是由一个名叫马千进的人代表他母亲资助的,画面用视觉形式重述了前面勾勒的有关祈求观音的仪式进程。祭坛上的炉显然是为焚烧修持者的烦恼。水池两边冒火焰的力士算是对这点的进一步象征性重申。随着不洁这样被烧掉,思想进入澄净、安和的水池之中,在那里它在朝着开悟的道路上得到养护,这是一个类似月亮十六夜渐圆成满月的进程——一个成就、澄净和圆满的完美状态。这是施主为他去世的母亲寻求的状态:

时遇初秋白月团圆忆念慈亲难睹灵迹遂招良工乃邈真影之间敬画大悲观世音菩萨一躯并侍从又画水月观音一躯二铺。[37]

构图是一个巧妙的三角定位。身着白衣的已故母亲被安排坐在左下端,对着庄严自在坐着的“水月观音”(图10)。[38]神灵背后的月亮明显与9世纪的千手千眼观音的光环相应和(图9)。视觉的映现确立了这样一个事实:水月观音是更天仙化的观音在尘世的显现,或者上面的千手千眼观音的一种现身。

943年绘画的构图可以使我们更好地理解980年的印本。943年的静态画在视觉上充实了受制于经咒的仪式进程的关键层面。千手千眼观音是念咒的提示;香炉、冒火的金刚力士、清凉的水池,以及月轮般的光环合在一起变幻出整个形象。980年的印本图案(图8)结合了陀罗尼绘画——以荆思泰绘画为代表(图7),和943年的图画表现的构图(图10)。大概是从经咒绘画的字母组型和画面图像的月轮得到的启示,980年的印本(图8)将大部分中间的月轮变成梵文字母的螺旋形,由此突出了诵咒的行为。943年的绘画(图10)通过香炉和燃烧的金刚力士的具体形象,戏剧性地表现了仪式进程的精神努力,即烧掉烦恼等。而980年的印本只是通过图案边缘金刚节杖的存在暗示这个修炼。诵咒和形象化就是这样进一步一体化了。

随着祭坛和香炉,如在943年的绘画(图10)中所见,这样从画面中被除去,980年印本的构图(图8)突出了作为修持者和神灵之间的渠道的月轮。月轮中心化作视觉的中心点,喻示着观想的注意力凝定在中央神灵上面。梵文字母经咒的圆形模式,视觉再现了在诵咒的修持者和中央神灵之间循环的咒流。它有效地捕捉到想象过程中的相互作用。同样,月轮在瑞光寺1001年印本展现的想象的宇宙中赫然耸现(图2)。祷文以一个“轮”的形式螺旋排列,其中含有这样的词句:

谛想于心月轮现,凝然三昧观本尊。

四、1005年印本:星宿路线图

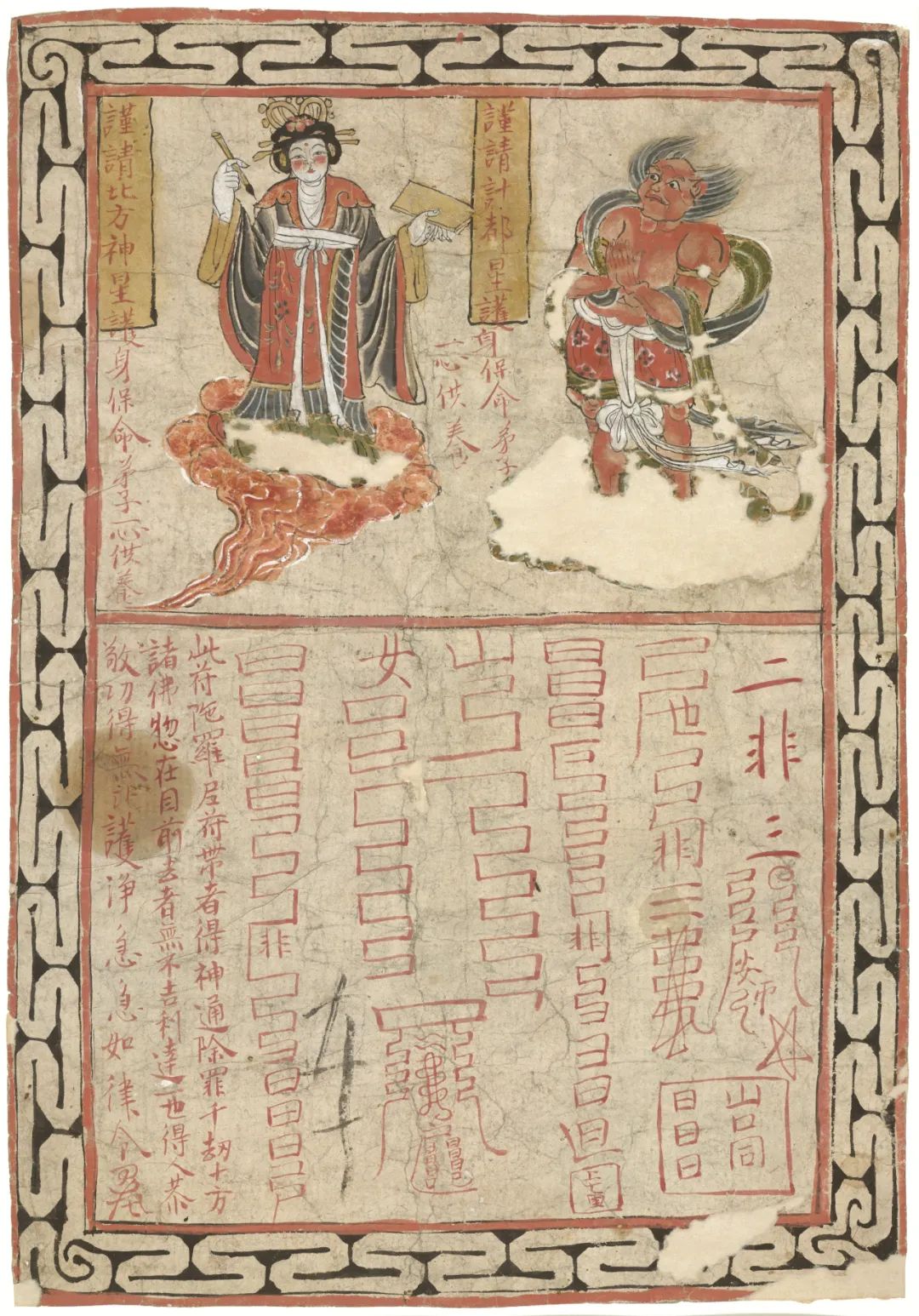

放在瑞光寺舍利宝幢里的另一个印本年代为1005年(图3)。咒心是一个长方形的框,里面画着天上的景象。只见炽盛光佛(Tejaprabha)坐在一辆牛车上在天空巡游。他的随从包括九曜(太阳、月亮、金曜、木曜、水曜、火曜、土曜、罗睺和计都)。6世纪或更早间引进中国的黄道十二宫图[39]列在这里,以混乱的顺序排成一个马蹄铁形。[40]一个中央图画场景插在一个梵文字母排列的阵列场中。正文的两侧是传统的中国二十八宿。

这里真正要说的实际不是炽盛光佛(他不过勉强算个有名无实的首领),而是随从他的星曜。这点通过与有关炽盛光佛及其随曜的早期图画作品比较好理解。现在大英博物馆的画幅,年代为897年,是一个明显的例子(图11)。[41]这里也是炽盛光佛和他的随从。区别是这里他的随曜只包括五个星宿:金星、木星、水星、火星、土星。[42]阵容比瑞光寺印本里的随从少了四个。

图 11 ˉ 金轮佛顶尊(炽盛光如来)与五宿,挂轴,水墨设色,绢本,80.4cm×55.4cm,897年,Ch.lvi.007(斯坦因藏品;承蒙大英博物馆惠允)

另一幅敦煌绘画,吉美博物馆的伯希和藏品P.3995(图12),消除了897年的绘画(图11)和1005年的印本(图3)之间的不同。这幅吉美博物馆的绘画画着三个圆形图案——两个在上面,一个在下面,每一个都展现了一个张着血盆大口的恶狠狠的骇人面孔。现在画的这组星宿包括罗睺和计都,它们来自印度占星术。罗睺和计都是将月亮轨道上的上升和下降节点人格化的隐形行星。它们是两个想象出来解释月食的构想。[43]加上它们后,传统的中国五曜阵容扩展为新的七曜组合。[44]

图 12 ˉ 金轮佛顶尊(炽盛光佛)与五宿,水墨设色,纸本,76.4c m× 30.5c m,9—10 世纪,P .3995(伯希和藏品;承蒙吉美博物馆惠允)

变化不仅是在数目上。曜的天体构成的性质也发生了根本变化。罗睺在印度神话中是半人半神,据说他偷了留给天人的永生灵丹妙药。毗湿奴得到太阳和月亮神的密报后,砍下了他的头。但是他喝的天上的灵丹妙药给了他永生。于是他总是图谋报复,经常要吞噬太阳和月亮。幸运的是因为他只是作为一个砍下的头存在,太阳和月亮能够从他断开的脖子上逃脱,回到天上。同时,罗睺的身体残骸,现在与头断开了,变成了计都,一个彗星。[45]罗睺和计都,连同火曜和土曜,后来组成了天上的“四大恶星”。[46]这种戏剧性的设想解释了吉美博物馆的P.3995绘画(图12)。右上角骇人的头显然是计都,因为从他头皮上弯曲耸立起来的九个头是他的一个有名特征。[47]左边的魔鬼般的面孔可能是罗睺。在这两个恶星上面是一对星座,可能表示罗睺吞噬的太阳和月亮。阵容里加上太阳和月亮,就构成了1005年印本中所见的九曜。

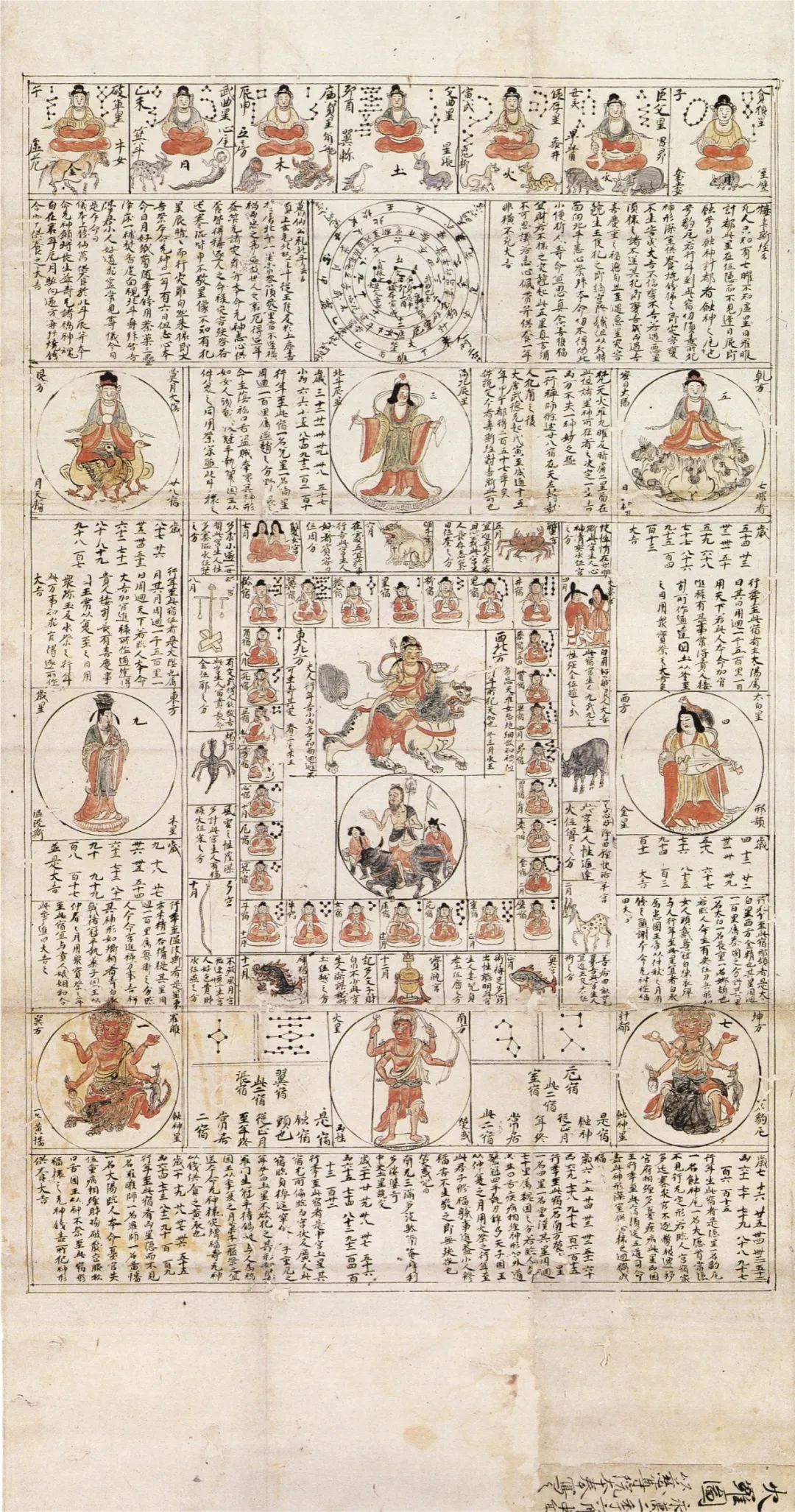

曜的天空行程,特别是“恶星”的天空行程,在中世纪中国人的脑子里一直是一个忧虑的根源。这与传统的将人类事务投射到天界,以及越来越强地感到人的尘世生活与其在天上的天界对应物有关系。保存在日本东寺的一幅天宫图(图13)有效地规划出这个体系的运行方式。该图制于1166年,是874年的中文原作的一个复制品。[48]其中间栏的四周是二十八宿或舍,也就是四组象限星宿,由此规划出四方和四季。环绕内栏的是黄道十二宫带,标出了岁星轨道上的十二站。[49]这些岁星划定了一个十二年、月和时辰的循环。一个人生于某月,或某个时辰,就确定那个岁星为他/她的“本命宫”。[50]

图 13 ˉ 天宫图,制于 1166 年的摹本,基于 874 年的原画,日本东寺藏

当九曜(太阳、月亮、金曜、木曜、水曜、火曜、土曜、罗睺和计都)中的某个成员进入本命宫——这种进入被视为“访问”还是“入侵”,取决于人们认为他们的倾向是哪种,本命宫与其定位上的变化会引起人们的严重担忧。在没有罗睺和计都之前,当星宿阵容只有五曜的时候,人们关心更多的是这五个之间的适当对应。现在,阵容里加上了两个图谋报复的成员,星宿的构成成了一件更明确、易解、夸张的事。有些描述说五个好星(太阳、月亮、木星、金星和水星)对四个恶星(火星、土星、罗睺、计都)。[51]另有一些描述,在流传中更受欢迎,持定一个扩大了的六大恶星名单,把水星和金星也跟火星、土星、罗睺和计都放在了一块。[52]人们都知道隐形的罗睺和计都能“暗行人本命星宫”,[53]那么这样产生的结果是,难以控制的星宿侵入人的“本命宫”,或与各项重大人类事务相关的其他岁星,就引起人们的严重担忧。如果天上的太阳、月亮和好星被坏星取代,那么地上接着就可能发生混乱和灾难。那在这种时候练习咒术就至关重要了。人们受指示作出某些印契(mudrās),并诵念某些咒。为了进一步协助星曜之间在人的“本命宫”的大战,宜设立道场,行大白衣观音,或文殊八字,或炽盛光佛顶道场法。东寺的天宫图(图13)是一个包括文殊八字的样本。[54]吉美博物馆的绘画(图12)可能用于献给炽盛光佛的道场法。[55]尽管可能祈求的是不同的大神——观音、文殊,或炽盛光佛顶,他们的共同之处是承担平息难以驾驭的星宿的角色。

炽盛光佛(Tejaprabha)起初只是象征佛头上佛顶(usnīsɑ)的特征——光辉或金轮,在唐代逐渐演变成为一个光芒四射的佛,担当起住在北辰(北极星)、统管天穹星座的传统天尊的角色。[56]在早期,他经常被表现为坐在一辆牛车上巡游天空,就像传统的天尊在他的北斗车上所做的一样,巡游天界。[57]作为星座之主,金轮佛顶尊在佛教相当于道教的紫微北极大帝,这里的天空巡游是环绕紫微进行的。无疑到9世纪最后几十年,炽盛光佛已经担负起控制宿曜、降服难驾驭的星宿的威严角色。[58]与炽盛光佛有关的道场法要求准备一个道场,道场包括与十二岁星、二十八宿等相关的套叠区域[59],道场法还部署护摩坛场。[60]瑞光寺1005年的印本图案(图3)明显使人联想到道场布局。内区由炽盛光佛和九曜占据,他们似乎是在黄道十二宫图,即人的“本命宫”的领域内按顺序行进。经咒——填满“第二个区域”的梵文字母阵列,表明所诵的经咒大大实现,弥漫太空。二十八宿,表现为遵从的官长,列在象征性的道场两边。一对金刚节杖位于道场顶上。经咒使星曜的路线秩序井然。

我们分析了每个印本的图像象征,但原来的问题依然存在:印本隐藏在塔里面做什么? 这个问题又引发两个进一步的问题。第一个是:为什么是这两种印本,每一个都带着截然不同的画面构图?第二个是:为什么是印本,而不是手写本?

五、两种印本如何一起产生作用

既然说到的这两个印本是关于同一篇《大随求陀罗尼经》,那么问题是:为什么采用两种形式描绘?为什么同样的经咒文本在这个供奉的环境中要求两种完全不同的视觉图案,即不同的画面构图、不同的语言,及不同的文本形式安排?二者之间可能有分工吗?

选择将两个印本放在舍利宝幢的经幢里显然是有意识的安排。两个印本的画面设计与舍利宝幢的宇宙观模型是一致的(图1),它们指向两个不同的想象的物质高度。在佛教三界的宇宙观中,最低的一层(欲界)由上升排序的六天组成。四大天王占据着六天的最底层。[61]雕刻的舍利宝幢忠实于这个体系。四天王与四菩萨相间,站立在云端,也就是说,他们占据着与星宿间风轨纵横交错的对流层(图1)。1001年印本中描绘的腾云天王跟与他们相对应的雕像是一致的(图2)。相形之下,画着炽盛光佛和九曜的1005年印本规划出一个更高的高度(图3)。

这样,确定1001年印本(图2)和1005年印本(图3)分别使用中文和梵文与它们之间的分工是一致的。经咒正文的中文版本更接近——不论在认知上还是空间上——资助这个项目的在俗团体。螺旋式上升的正文体现了他们的诵咒声。螺旋形经咒图案里包含着他们祈请神灵降临的求祷辞并非偶然:

愿以胜福施含识,同证如来超悉地。

求祷之后的梵文经咒中文音译,指出了那些读不了或不认识梵文的人诵念的地方——一个克服他们语言不足的办法。换句话说,这是他们所能做的事。

由书面经咒的螺旋形组成的幻象中的月轮,喻示着一个与月亮的心不相上下,而且直观其中的主观视角。中文语言对书面经咒的唱诵,使得一个在俗的中国信士能够获得那种视角(图2)。换句话说,中文版印本喻示和体现了信士的特定视角,即身在尘世又超凡脱俗。

1005年印本中用梵文字母表现的书面经咒(图3)是一种不同的经咒。其效验不是也不能依靠实际念咒。它完全是一个印章或印记,制作出来不是为了念诵,而是在视觉上模拟神咒,用他们的语言与之进行沟通,这是一种我们无法领会的语言。在这里,道教的宇宙论可以帮助解释梵文文本。[62]中世纪的道教宇宙论循照佛教模式,由三十二天组成。高耸其间的是大罗天境的玄都玉京圣界。[63]这个道教的平流层弥漫着所谓的“大梵之气”。[64]位于道教宇宙最高层的是玄都紫微上宫,里面收藏着称为“大梵之言”的道教神灵之含义隐晦的声音,[65]也就是道教的咒。

“梵”这个字在这里意义重大。作为中文对梵文字(Brahmā)的表达,梵字经常被加在任何被视为印度或佛教的事物上,如“梵文”。1005年印本(图3)中的天界用梵文阵列来表现就不足为奇了。它们只能显示给世人看,但不能被他们念诵。

梵文的意义还不止这些。就经咒而言,道教的分类体系会有帮助。如果我们按照这个体系,经咒可归纳为两类:隐咒和显咒。隐咒对那些吟诵它们的人来说是无法理解的。为此目的,1005年印本中的梵文经咒(图3)被称为“梵音”完全符合条件。它的不可理解性可以使看见它的中国人清除脑子里的相关思想,由此“洗心”,以达到潜心空净的境界。[66]说到底,梵和“梵天”被注释为“清净”。[67]相比之下,显咒是清楚可读的,经常以诗词或韵文的形式出现。[68]这解释了1001年印本中的中文字经咒。

这使我们想起了道教涉及星宿的想象升空修炼。其开始是观想星座,人们认为星座是与人的内脏相对应的。修炼者将天象内在化之后,感觉自己升空,或骑着,或踏着星星以螺旋状飞升。在飞行的陶醉中,他得以“登龙”以达紫微(北极星周围的天界),在那里他面见紫微大帝,获得可以让他畅游天穹的“隐书”。[69]这两个印本对应两个不同的高度,似乎很接近讲述这个想象的飞行。经幢内也有两条银龙,它们的存在也不是偶然的。[70]

如果不用那么属于特定文化的措辞,用更广泛适用的语言来说,这两个印本的综合效应带来的体验过程,相当于一个从祈祷到观想的发展进程。中文的印本涉及祈祷和发声,梵文印本募求无声的形象化。祈祷是有关对神灵或某种形式的宇宙智能说话,观想是关于听他或它讲。[71]人利用发声——以求祷的形式,是为了将注意力集中和凝聚在经验境界,不受语言桎梏的构想制约。随着注意力这样指向之后,人就逐渐上升到观想,即心眼的观察,精神的翱翔,最终在入定中与宇宙融为一体。[72]

所有这些要素都呈现出一个举行仪式的样子。但显然没有人能进到微缩的舍利宝幢里去行这个道场法。仪式进程是暗含其中的,但是一种涉及某种虚拟演示的仪式,或是一个自动化的进程。要理解这一点,可能最好问这个问题:为什么选中印本是放在舍利宝幢里的视觉化经咒的物质形式?

六、印本媒介与自动化的经咒技术

按照传统,为保证经咒的仪式效验,人们认为“书写此陀罗尼”,[73]或“如法书写此咒”的动作具有很强的象征性。[74]现在大英博物馆[75]的一幅敦煌绘画(图14)说明了这点。这幅画的构图分为两域。上域画的是北方神星,不是水星/辰星[76]就是妙见菩萨(Sudar-śana),[77]她在这里作为一个面对星神计都的腾云女神出现。[78]这个北方天神拿着一支毛笔和一张纸,表示她的法力在于她书写“陀罗尼符”的能力。果然,下域包含六列符咒,接下来是一个说明:“此符陀罗尼符带者得神通除罪千劫十方诸佛惣在目前……”说明以一个典型的道教惯用语作结:“急急如律令”。这幅画明确表明,人们理解陀罗尼等于道教的符,符咒的效验来自“书写它”的象征性动作。[79]

图 14 ˉ 水星、计都和陀罗尼,敦煌绘画,水墨设色,纸本,43.4cm×30cm,约 926—975 年(斯坦因藏品;承蒙大英博物馆惠允)

本着同样的精神,早期的陀罗尼图案是绢本墨水画(图5、图6)。音节的四方组成符合经文的要求:“向四面书此神咒。”由于墨水画还是看得出是手留下的痕迹,它仍然记录着“书写”陀罗尼的动作。制作过程可能是一个供养人从一个职业抄经人或画师那里订制一幅优质抄本。但是,墨水画的独特之处至少保留了一个虔诚的表现对象尽职“书写”经咒的错觉。将字母和其他要素一个接一个地安排出来,不管怎么说,象征性的“书写”和仪式观想的修炼都是相关的假象。

当说到为什么应当把佛经放进佛塔时,这个问题就更加明确了。把佛经当作法舍利放在佛塔里的做法是人所共知的。《大随求陀罗尼经》本身就包含着一道命令:将经文抄本放在一个“火焰珠”或一个盒子里,再将其安置在塔刹里。[80]相关的陀罗尼经对将经文抄本放在塔里的方法说得更具体。在瑞光寺塔第三层的那批藏品中,发现了一卷《佛说相轮陀罗尼经》[81]手抄本,经文指示“善男子”将书面经咒制九十九个抄本,安置在塔刹里面。此善行与建99000个舍利塔和“宝塔”的效果一样。这些目标一旦完成后,所有“进到塔影的飞鸟、蚊子、苍蝇及它物”都会获得大彻大悟。任何从远处看见塔或听见它钟声的人都会被除去罪孽。[82]

因此,在佛塔秘藏品中发现佛经抄本似乎没什么不同寻常。然而,佛经文本选择的媒体以及放在瑞光寺舍利宝幢里,对我们长久以来所持的假定提出了质疑。塔第三层天宫里的秘藏品包括以下四部经文的手抄本:

4.《佛说天地八阳神咒经》,用墨水写在纸上。[85]

手抄本想必比印本更配称为法舍利而封在舍利宝幢里:《妙法莲华经》就是宣布佛经本身可以相当于法舍利的常被引证的经典。出资制作《佛说相轮陀罗尼》抄本的施主在经卷最后的书尾献辞中说明:他们制作经咒是特地为放在瑞光寺塔里的。

确实,这些手抄经卷被放进了塔的第三层天宫里。然而,它们(包括陀罗尼文本)都被留在了舍利宝幢外边。这个事实异乎寻常,足以让我们对一些成见有所反思。在这种情况下,人们开始琢磨,是否确实是属于法舍利这个看法决定将一个经咒封存在舍利宝幢里。不错,埋在陀罗尼经幢里的经咒理论上来说仍然是法舍利。但是当它们被放入舍利宝幢的时候,那可能更多是因为它们作为视觉化或物质化形式的经咒的地位,而不是作为佛经。它们的作用远远超过法舍利。在这里,选择的媒体关系重大。选择陀罗尼印本而非手抄本放入舍利宝幢的中心,表明一个不同的象征作用赋予了印本媒体。它们的效验不是来自它们漫无边际的内容,而是来自它们是一种特别的神咒的物质状态。

区分书面咒语的种类是必不可少的。伯岗为我们提供了一个中世纪中国书面咒语的简明分类。按他的计算,有三类咒语。第一类,流行于6世纪,设定说出来的话是至高无上的,它的书面形式(写本)是出于保存和记录话语的需要。人们认为有法力的不一定是书面形式本身。第二类是随着法舍利的观念出现的,即认为佛法通过文本传递,也相当于他“身体”的一部分。就像他身舍利(手指骨和指甲等)可以作为圣人遗物放入佛塔一样,体现他声音的文本也是如此。就铭刻的陀罗尼记录佛讲话的意义来说,它们也可以作为舍利放入佛塔。第三类是从由来已久的中国驱邪的做法得到的提示,基于符、章和印在表面留下印象的想象的效力——在我们看来,是符咒神奇地出现。人们认为这种符咒本身就有效力,不需要大声念出来。第三类,如伯岗指出的那样:“是现代学术研究中理解最少的”。把书面咒语看作遗物与将它们视为符具有不同的含义。[86]我们主要是按伯岗第三类的思路来查考瑞光寺塔藏品中的印本。

“印本”的概念与佛教和道教仪式语篇和修炼中常用的象征性印记/印颇有共同之处。[87]而且,将“神咒”——它传统上要求“书写”的动作,转录到雕版印本上具有深远的影响,鉴于后者可以机械复制,并且确实适于批量复制。印制技术及其相对即时的效果可能缓解了排出陀罗尼图形的拖延过程。如果画面图案,即使是墨绘的形式,能够引人同步认出,它已经叠缩和套缩了延长的仪式进程的持续时间,印本使得效果立刻确定和不可改变了。

印刷过程当然确实允许更多的人获得这种印本,并因此修炼仪式观想和持咒,但是该技术还可能引发使仪式修炼和效力产生作用的自动化机制。可复制的印本图案是以立即产生可复制的效果为基础的。可以想象,一个印本的拥有者仅凭拥有它,或将其插入他/她的臂钏里戴着,就可以指望它有效验。印制技术使印品相对容易得到,这可能意味着一个不那么纯净和非个性化的仪式体验。一个仪式印本可能在没有修持者真正参与的情况下就已经自动化了仪式进程。

在某种程度上,经咒已经包含了请人代为修炼的秘诀。将一个咒语戴在身上据说等于“入坛”去修炼神咒术,尽管他并没有亲身这样做,但获得的体验与那些真正入坛的人是类似的。[88]即使在有坛可入的情况下,由于各种环境上的原因(如有病或需要照顾家人)仍不能亲身入坛去修炼,他可以请求某个熟悉该修炼法的人到道场去诵咒,然后付给那人钱。[89]

这里就是用雕版印本模拟咒术的仪式修持效果的根据。陀罗尼印本相当于一个新技术,该技术基于一个自动化的道场法进程,想象的即时效验的规模复制——至少人们希望如此,最终是一个没有修持者的仪式,或甚至根本不修持仪式。如果我们接受这个前提,我们可以很容易理解为什么瑞光寺舍利宝幢里装的是两个印本,而不是手写咒文。人们期望印本独立发挥它的技术效力——很像时钟的齿轮发条装置,不需要人类修持者的参与,什么事也不用做。印本只是凭借着人们精心编排的动作、图示,就使咒术仪式得以实现自动化。

本文的一个早期版本刊登在 Cahiers d’Extrême-Asie 20 (2011) : 127–160.

注释:

[1]有关这个问题的我的其他论文,见Eugene Wang, “Why Pictures in Tombs? Mawangdui Once More,” Orientations , No. 3 (March 2009):27-34; 同作者,《去升天?马王堆绘画新解》(Where to Heaven? New Perspective on Mawangdui Paintings),载陈建明编《马王堆汉墓:古长沙国的艺术和生活》,岳麓书社,2009,第41-52页;及同作者,“Ascend to Heaven or Stay in the Tomb? Paintings in Mawangdui Tomb 1 and the Virtual Ritual of Revival in Second-Century B.C.E. China,” in Philip J. Ivanhoe and Amy Olberding, eds., Mortality in Traditional Chinese Thought (Albany: State University of New York Press, 2010), pp.37-84

[2]苏州市文管会:《苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物》,《文物》1979年第11期,第24页。该经的标题全称是《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》;见《大正新修大藏经》第20册,637b-644b。对大随求陀罗尼文本、历史和图像的重要研究包括:(1)Paul Copp,

“Alter, Amulet, Icon: Transformations in Dhāraṇī Amulet Culture, 740-980,” Cahiers d’Extrême-Asie 17 (2008):239-264; (2) Jean-Pierre Drège, “Les premières impressions des dhâranî de Mâhapratisâra,” Cahiers d’Extrême-Asie 11(1999-2000):25-44; (3)Katherine R. Tsiang,“Buddhist Printed Images and Texts of the Eighth-Tenth Centuries: Typologies of Replication and Representation,” in Matthew Kapstein and Sam van Schaik, eds.,Esoteric Buddhism at Dunhuang: Rites and Teachings for This Life and Beyond (Leiden: Brill,2010), pp.201-252; (4)马世长:《大随求陀罗尼曼荼罗图像的初步考察》,《唐研究》2004年第10卷,第527-581页;(5)黄阳兴:《略论唐宋时代的“随求”信仰(上)》,《普门学报》2006年第34期,第125-154页,及同作者:《略论唐宋时代的“随求”信仰(下)》,《普门学报》2006年第35期,第223-245页;(6)李翎:《大随求陀罗尼咒经的流行与图像》,《普门学报》2008年第45期,第127-167页;(7)陈怀宇:《敦煌P.2058V文书中的〈结大随求坛发愿文〉》,《敦煌学》2008年第27期,第167-185页。

[3]宝思惟的译本标题是“佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经”,《大正新修大藏经》第20册,No.1154。

[4]不空的译本标题是《普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经》,《大正新修大藏经》第20册,No.1153。

[5]苏州市文管会:《苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物》,图版6,第2号。

[6]《大正新修大藏经》第20册,616a-637b。

[7]Daniel Veidlinger指出:“媒介不只是空的容器,而确实在某种程度上影响要表达的意思。”Veidlinger, “When a Word Is Wor th a Thousand Pictures: Mahāyāna Influence on Theravāda Attitudes towards Writing,” Numen 53 (2006): 407

[8]王惠民:《敦煌写本〈水月观音经〉研究》,《敦煌研究》1992年第3期,第94页。

[9]“一者严净道场。二者净身。三者三业供养。四者奉请三宝。五者赞叹三宝。六者礼佛。七者忏悔。八者行道旋绕。九者诵法华经。十者思惟一实境界。”《法华三昧忏仪》,《大正新修大藏经》第46册,No.1941,950a。

[10]《千手眼大悲心咒行法》,《大正新修大藏经》第46册,No.1950,973a。

[11]一幅画现在大英博物馆,1919,0101,0.74,Roderick Whitfield,The Silk Road, The Art of Central Asia: The Stein Collection in the British Museum (Tokyo:Kodansha International, 1982-85), pl.230复制。另一幅(图4)在斯坦因藏品中,S.2498。手稿S.2498中的图下面是一个“大悲坛法”的详细说明。然而,绘有坛图的那张纸比写有《大悲坛法别行本》的那张要黄得多。文本描述的一些规格也与坛图不十分吻合。显然标为“尊胜咒坛”的图和《大悲坛法别行本》的文本是在不同时期制作的,尽管它们起初互不关联,由于制经卷的人看为合适,就把它们放在了一起。

[12]虽然尊胜咒坛图(图4)上的咒师坐南朝北,咒师的位置根据不同的仪式环境各不相同。例如,一个以得到阿弥陀佛的异象为目的的仪式会要求咒师坐在东边,面向西:“作坛中央着帐。四方着饮食果子种种音乐供养阿弥陀佛……咒师坐于坛外面向西”。见《陀罗尼集经》,《大正新修大藏经》第18册,800b。

[13]同样的文本也出现在S.5560, 上海博物馆第48号。李小荣:《敦煌密教文献论稿》,人民文学出版社,2003,第245-246页。

[14]同上书,第238页。

[15]修持者念咒祈求的神灵称为“真言主”。见《苏悉地羯罗经》(梵文Susiddhi kara mahā tantra sādhanôpāyika paṭala),文本18:620b。

[16]同上。

[17]安家瑶、冯孝堂:《西安沣西出土的唐印本梵文陀罗尼经咒》,《考古》1998年第5期,第86-92页。

[18]“并见供养者悉地之相。或见自身诵持真言作诸事等。或见自身着净白衣。”《苏悉地羯罗经》,载《大正新修大藏经》第18册,620b。

[19]《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》,载《大正新修大藏经》第20册,641c-642a。

[20]李域铮:《西安发现的经卷》,《文博》1984年第1期,第102页。

[21]《大毗卢遮那成佛神变加持经》,载《大正新修大藏经》第18册,43c。

[22]将注意力集中于肚脐源自受印度影响的中世纪中国观念:身体基于以太的相互作用。人们认为肚脐是“风”和“息”,因此是生命的源头。人们相信人的“息风”从鼻孔出来与外界风融为一体。见吴信如:《佛法禅定论(续)》,《佛学研究》1977年,第143页。

[23]同上书,第139-146页。又见蒲正信:《唐密修持法门—净菩提心观初探》,《佛学研究》2002年,第117-120页。

[24]《大日经义释》,引自吴信如:《佛法禅定论(续)》,第142页。

[25]见 Monica Esposito, “Sun-Worship in China: The Roots of Shangqing Taoist Practices of Light,” Cahiers d’Extrême-Asie 14(2004): 345-402. [26]Robert Ernest Hume, trans., The Thirteen Principal Upanishads (London; New York: Humphrey Milford, Oxford University Press, 1921),pp.294-295.

[27]Jules Cashford, The Moon: Myth and Image (New York: Four Walls Eight Windows, 2002), p.118

[28]Patrick Olivelle, “Heart in the Upaniṣads,” Rivista di Studi sudasiatici I (2006): 52-53.

[29]例如,《大品般若经》卷三、卷五;《大智度论》卷四十三、卷四十七;《北本大涅经》卷二十;《法华经玄义》卷五;《维摩经玄疏》卷十八。见蒲正信:《唐密修持法门》,第117-118页。

[30]《无畏三藏禅要》,载《大正新修大藏经》第18册,945bc。

[31]M. Aurel Stein, Serindia: Det ailed Repor t of Explorations in Central Asia and Westernmost China (Oxford: Clarendon, 1921),pp. 893-894, 1044-1045, 1399, pl. CII; Arthur Waley, A Catalogue of Paintings Recovered from Tunhuang by Sir Aurel Stein (London, 1931), cat. No. CCXLIX; Whitfield, The Art of Central Asia, vol. 2, fig. 151; Roderick Whitfield and Anne Farrer, Caves of the Thousand Buddhas: Chinese Art from the Silk Road (New York: George Braziller, Inc., 1990), pp.106-107, pl. 87.

[32]宿白确认这两个人物是龙王。宿白:《唐宋时期的雕版印刷》,文物出版社,1999,第75页。

[33]藏于大英博物馆的绘画(图9)在斯坦因藏品中做了复制,Serindia, 869,1077-1079, 1412, 1415, 1420, 1423-1234, pl. LXIII; Waley, Catalogue of Paintings Recovered from Tunhuang, cat. No. XXXV; Whitfield, The Art of Central Asia , vol. 1, pl. 18, figs. 53, 54; and Whitfield and Farrer, Caves of the Thousand Buddhas , 29, pl. 4.

[34]这幅画(图10)在王惠民:《敦煌水月观音像》,《敦煌研究》1987年第1期,第33页;李翎:《佛画与功德——以吉美博物馆藏17775号绢画为中心》,《故宫博物院院刊》2008年第5期(总第139期),第130-143页,有详细论述。

[35]有关该窟的深入研究,见Michelle Wang, “From Dhāraṇī to Mandala: A Study of Mogao Cave 14 and Esoteric Buddhist Art of the Tang Dynasty (618-907)” (PhD diss., Harvard University,2008). 窟内壁画的构图,不空索观音变,千手千眼观音变,及如意轮观音变,都具有同样的特征。两个站在水上的力士支撑着一个莲花座,莲花座上坐着背后有一个圆形光环的观音。水池可能是按著名的想象中的与净土联系在一起的八德莲池构思的:甘美,清冷,安和,轻软,澄净,润泽,除饥渴,长养诸根。

[36]“仰启月轮观自在,广大圆满紫满身。”敦煌手稿,P. 2197。

[37]“时遇初秋白月团圆忆念慈亲难睹灵迹遂招良工乃邈真影之间敬画大悲观世音菩萨一躯并侍从又画水月观音一躯二铺。”有关该画的图样,见Whitfield, Art of Central Asia, vol. 1, pl. 96. 还愿铭文的誊录,见马德:《敦煌绢画题记辑录》,《敦煌学辑刊》1996年第1期(总第29期),第144页。

[38]观音像左边的长方形边框确定该神灵是“水月观音”。

[39]Needham将年代定于6世纪;见Needham, Science and Civilization in China (Cambridge: Cambridge University Press, 1954), 3: 258.夏鼐将年代定于3世纪,见夏鼐:《从宣化辽墓的星图论二十八宿和黄道十二宫》,《考古学报》1976年第2期,第35-36页。

[40]从左到右,它们是按以下顺序排列:白羊座,天蝎座,双子座,巨蟹座,天秤座,狮子座,宝瓶座,双鱼座,人马座,金牛座,室女座和摩羯座。苏州市文管会:《苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物》, 第26页。

[41]Whitfield, The Art of Central Asia , vol. 1, pl. 27; p. 323.

[42]用传统的中国术语来说,这些是太白(taibai; 金星;金),岁星(suixing;木星;木),辰星(chenxing;水星;水),荧惑(yinghuo;火星;火)和镇星(zhenxing;土星;土)。Needham, Science and Civilization in China 3, p.398.

[43]Ibid,p. 228.

[44] 有关七曜引进中国的问题,见 Ibid,p.204。

[45]Willy Hartner, “The Pseudoplanetary Nodes of the Moon’s Orbit in Hindu and Islamic Iconographies,” Oriens-Occidens (1968): 349-404.

廖旸:《炽盛光佛构图中星曜的演变》,《敦煌研究》2004年第4期(总第86期),第75页。

[46]一行:《宿耀仪轨》,载《大正新修大藏经》第21册,423b。

[47]廖旸:《炽盛光佛构图中星曜的演变》,第79页。关于计都在天宫图中的描绘方式,《火罗图》(1166)提供了一个好参照标准。

[48]内部证据显示,后来复制1166年版本的原始母画年代追溯至874年。见Tō-ji kokuho ten 东寺国宝展(Kyoto: Kyoto National Museum, 1995), 114. 又见E. Chavannes and Paul Pelliot, “Un traité Manichéen retrouvé en Chine, traduit et annoté,” Journal Asiatique, 1911 (10 sér.), 18, 499; 1913 (11 sér.), I: 99, 261

[49]更准确地说,这十二个位置标出了无形的“逆向岁星”的轨道。如Needham所解释的那样,岁星似乎东行或逆时针方向穿过众星,因此是一个“太岁”;人们虚构出岁阴沿着太阳的轨道行。见Needham, Science and Civilization in China 3, p. 402

[50]同样,在北斗七星(大熊星座)中主宰一个人出生年的那颗星被定为“本命星”。见萧登福:《敦煌写卷及藏经中所见受道教影响的星坛及燔灯续命思想》,载《庆祝潘石禅先生九秩华诞敦煌学特刊》,文津出版社,1996,第456页。

[51]《宿曜仪轨》中引的《金刚宿成就经》将火曜、土曜、罗和计都列为“四大恶曜”,《大正新修大藏经》第21册,423b。

[52]《梵天火罗九曜》和《推九曜行年灾厄法》都这样列明(敦煌手稿,P.3779)。又见赵贞《九曜行年略说,以P.3779为中心》,《敦煌学季刊》2005年第3期(总第49期),第26、30页。

[53]“若罗计都暗行人本命星宫,须诵此北斗真言。”《宿曜仪轨》,载《大正新修大藏经》第21册,423b。

[54]也称“八字文殊”,其包括八个神奇的梵文音节:oṃ,a阿,vī 味,ra,hūṃ,kha,sa娑,va缚。《大圣妙吉祥菩萨秘密八字陀罗尼修行曼荼罗次第仪轨法》,载《大正新修大藏经》第20册,第1页。

[55]《宿曜仪轨》,载《大正新修大藏经》第21册,423b。

[56]有关这个图像的研究,见赵声良:《莫高窟第61窟炽盛光佛图》,《西域研究》1993年第4期,第61-65、76页;孟嗣徽:《炽盛光佛变相图图像研究》,《敦煌吐鲁番研究》1997年第2期,第101-148页。Kra Samosyuk, “The Planet Cult in the Tang State of Xi Xia——the Khara Khoto Collection, State Hermitage Museum, St. Petersburg,” Silk Road Art and Archeology 5 (1997/98); Marilyn L. Gridley, “Images from Shanxi of Tejaprabha’s Paradise,” Archives of Asian Art 51 (1999): 7-15; 廖旸:《炽盛光佛再考》,《艺术史研究》2003年第5期,第329-370页。

[57]如司马迁(约前145—前86年)所描述:“二十八宿环北辰,三十辐共一毂。”司马迁:《史记》,中华书局,1959,第3319页。

[58]据说一个叫释无迹(843—925)的和尚在9世纪80年代传授“炽盛光佛降诸星宿吉祥道场法”,《宋高僧传》,载《大正新修大藏经》第50册,第898页。

[59]《大圣妙吉祥菩萨秘密八字陀罗尼修行曼荼罗次第仪轨法》,载《大正新修大藏经》第20册,第786页。

[60]《宿曜仪轨》,载《大正新修大藏经》第21册,第423页。

[61]萧登福:《汉魏六朝佛道两教之天堂地狱说》,学生书局,1989,第20、33-34页。

[62]有关“大梵隐语”的研究,见Stephen R. Bokenkamp, Early Daoist Scriptures (Berkeley: University of California Press, 1977), pp.385-389; Erik Zürcher, “Buddhist Influence on Early Taoism,” T’oung-pao 66 (1980): 84-147; 谢世维:《天界之文:魏晋南北朝灵宝经典研究》,台湾商务印书馆,2010。

[63]Bokenkamp, Early Daoist Scriptures , pp.382-383.

[64]《元始经》,载张君房编《云笈七签》,华夏出版社,1996,21.119中引。

[65]《灵宝无量度人上品妙经》,载《正统道藏》,新文丰出版公司,1985,1:10。

[66]《张三丰太极炼丹秘诀》,载徐兆仁编《太极道诀》,中国人民大学出版社,1990,第183页。

[67]根据慧苑所示:“梵摩此翻为清净”,《新译大方广佛华严经音义》,载《高丽大藏经》(The Korean Buddhist canon), K32:342b。

[68]李远国:《道教咒术初探》,《宗教学研究》1999年第2期 (总第43期),第51页。

[69]《云笈七签》,20.110-18。

[70]苏州市文管会:《苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物》,第22页。

[71]A Dictionary:Definitions and Comments from the Edgar Cayce Readings, comp. Gerald J. Cataldo (Virginia Beach, Va.: A.R.E. Press, 1973), p.52

[72]James Moffett ,“Writing, Inner Speech, and Meditation,” College English 44, No. 3 (1982): 239.

[73]有关“书写此陀罗尼”被赋予的至关重要性的精彩论述,见Paul Copp, “Voice, Dust, Shadow, Stone: The Making of Spells in Medieval Chinese Buddhism”(Ph D diss., Princeton University, 2005,pp.237-242).

[74]《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》,《大正新修大藏经》第20册,No.1154,第641页。有关如法的详细论述,见Paul Copp, “Voice, Dust, Shadow, Stone,”pp.285-286.

[75]Aurel Stein, Serindia: Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China (Oxford: Clarendon Press, 1921), 1080, 1214; Arthur Waley, A Catalogue of Paintings Recovered from Tun-huang by Sir Aurel Stein (London: British Museum, 1931), cat. No. CLXX; Whitfield, The Art of Central Asia , vol. 2, pl. 61. Whitfield and Farrer, Caves of the Thousand Buddhas , 83, cat.No. 64.

[76]该人物形象与大英博物馆斯坦因藏品中年代为897年的绘画里伴随炽盛光如来(或炽盛光佛)的水星相似(图11),后者也拿着一张纸和一支毛笔。唯一的不同是后者的冠冕上是一只猿,由此与《梵天火罗九曜》中的描写相符,《大正新修大藏经》第21册,No. 1311, 第459b-462c页。有关九曜的图像特征,见廖:《炽盛光佛构图》,第79页。

[77]《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》(《大正新修大藏经》第21册,546c)里有以下词句:“我北辰菩萨名曰妙见,今欲说神咒,拥护诸国土,所作甚奇特,故名曰妙见。处于阎浮提,众星中最胜,神仙中之仙,菩萨之大将,光目诸菩萨,旷(广)济诸群生。有大神咒名胡捺波,晋言拥护国土,佐诸国王,消灾却敌,莫不由之。”妙见菩萨在高野山博物馆保存的一幅绘画中被描绘为一个女性形象。见http://www.reihokan.or.jp/syuzohin/hotoke/bosatsu/myoken/html.

[78]如我们在上面所见,计都是九曜之一(太阳、月亮、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、罗和计都)。见Willy Hartner, “The Pseudoplanetary Nodes of the Moon’s Orbit in Hindu and Islamic Iconographies,” OriensOccidens (1968): 349-404; 廖旸:《炽盛光佛构图》,第75页。

[79]有关这幅画(图14)的论述,见James Robson, “Signs of Power: Talismanic Writing in Chinese Buddhism,” History of Religions 48, No.2 (2008): 155-158.

[80]《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》,《大正新修大藏经》第20册,no.1154,第642页a栏;第624页c栏。有关这里描写的中世纪中国使用陀罗尼的例子,见Jinhua Chen, Philosopher, Practitioner, Politician: The Many Lives of Fazang (643-712) (Leiden; Boston: Brill, 2007), 273.

[81]苏州市文管会:《苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物》,第24页;第31页,图22。该经在《无垢净光大陀罗尼经》中引,载《大正新修大藏经》第19册,719ab。

[82]《无垢净光大陀罗尼经》,载《大正新修大藏经》第19册,719b。

[83]苏州市文管会:《苏州市瑞光寺塔发现一批五代、北宋文物》,第23页。

[84]同上书,第31页,图22、23。

[85]同上书,图21。

[86]Copp, “Voice, Dust, Shadow, Stone,”pp.296-299.

[87]见Michel Strickmann, Chinese Magical Medicine, ed.Bernard Faure (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002).

[88]《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》,载《大正新修大藏经》第20册,638b。

[89]“若身不得自入道场者,或处律公私职务或事严君。应奉尊贵或处幽闺禁约。或乃身力不逮或家老少病患。或卑下身不自由或容寄他方无家无处。或近邪见恶人冤家之处难为建立。即应访求一明解此法教之人。或道或俗殷勤求请。供彼所须令替身念诵。慎密精诚建立道场。然后酬赏劬劳令其欢喜。”引自《大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮》,载《大正新修大藏经》第19册,344b。

[汪悦进(Eugene Wang),美国哈佛大学洛克菲勒亚洲艺术史专席终身教授、博士生导师。李清泉,山东大学文化遗产研究院教授、博士生导师。]

本文原刊于《美术大观》2022年第2期第30页~39页

The Harvard CAMLab fosters cutting-edge research, design, and exhibition projects fueled by both humanistic inquiry and multi-sensorial technology. Our innovative and interdisciplinary experiments probe and showcase art and culture through immersive installations, exhibitions, films, digital and print publications, and other multimedia formats. For more information about CAMLab, please visit our website.