木炭考古解读古代新疆军事设施的薪材利用及植被生态

烽燧是我国古代重要的军事报警设施,利用烽烟传递讯号是其重要特征。所谓“烽燧”一词,颜师古注引曹魏孟康云:“烽如覆米䉛,县著契皋头,有寇则举之;燧,积薪,有寇则燔然之也”。面对随时可能发生的紧急军情,必广积薪柴,昼夜观望。除传烽之外,戍守人员长期居住于此,生活用火也需大量储备薪柴。

考古遗址中出土的木炭遗存与人类活动密切相关,是重建过去局地木本植被群落组成、植物多样性、景观生态格局以及探索人地关系的关键生物指标之一。对于具有特殊性质的烽燧遗址,木炭是一种用以解读可能与烽烟传递军情、戍守人员生活用火密切相关的特定薪材的地质档案,但目前国内针对军事遗址的木炭研究尚属空白。

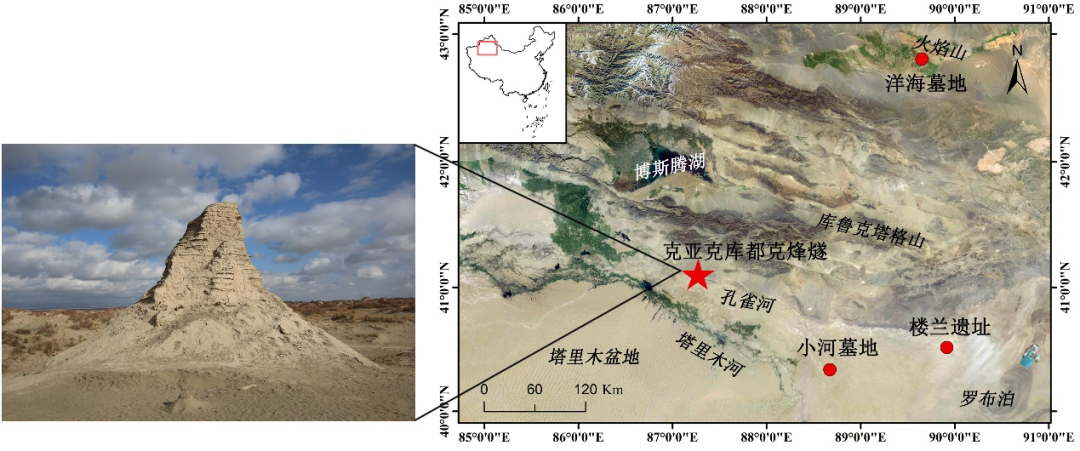

图1 克亚克库都克烽燧(沙堆烽遗址)地理位置及遗址立面图

近期,中国科学院大学人文学院考古学与人类学系蒋洪恩教授课题组与新疆维吾尔自治区文物考古研究所胡兴军研究员等合作,对克亚克库都克烽燧遗址(沙堆烽遗址)灰堆遗迹(HD1)中出土的木炭样品展开研究。本研究对采集到的木炭进行宏观、微观结构观察以鉴定木材种属,并定量统计各树种的数量百分比,旨在明确唐代边防基层军事管理机构所用燃料的种类,为研究古代军事管理制度及日常生活提供实物证据,弥补文献记载之不足,并进一步探讨当地的古植被与古环境。

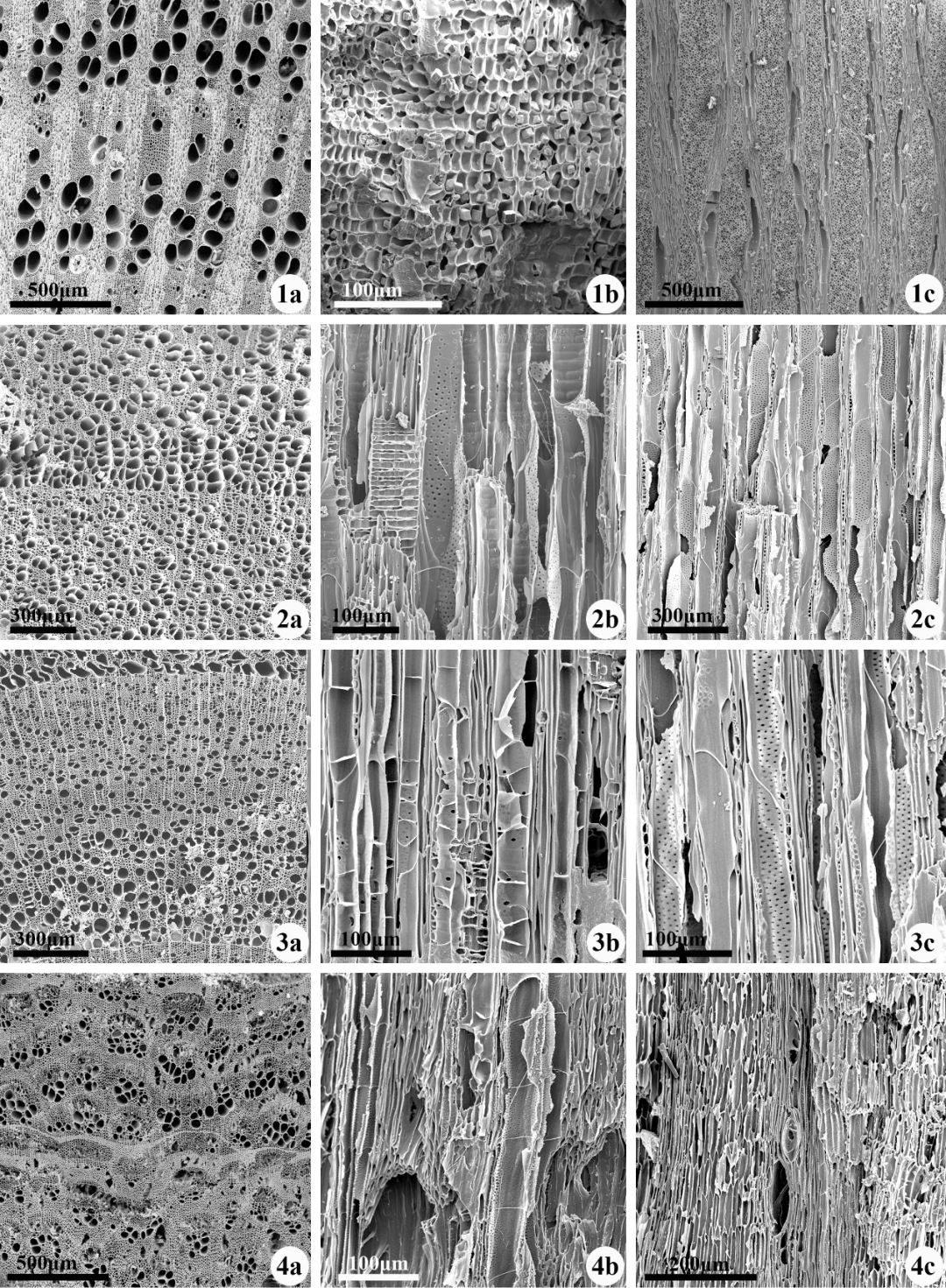

本次共鉴定出4种木本植物,分别为柽柳属(Tamarix sp.)、杨属(Populus sp.)、柳属(Salix sp.)及驼绒藜属(Krascheninnikovia sp.)。木炭种类的统计结果,初步反映了古代烽燧戍守人员的木本植被利用情况以及当时对于燃料的选择:(1)柽柳属占比最高,达83.63%。我国类似的烽燧遗址中,有些保存有积薪遗迹:下层垫放胡杨,中层叠置苇束,上层盖以红柳枝(即柽柳属)。可以推断,至少从汉代以来,柽柳属木材就已成为西北地区主要的军事燃料;(2)杨属占11.95%,因胡杨是塔里木盆地主要的荒漠河岸林植被,因此推断较大概率为胡杨;(3)柳属占3.54%,该属在塔里木盆地并非常见种,或许指示古今环境存在差异,值得进一步探究;(4)驼绒藜属占比为0.88%,属耐盐植物,与罗布泊及其邻近地区的盐湖环境相符。

图2 克亚克库都克烽燧遗址HD1出土木炭显微结构解剖特征

有关军事设施燃烟之物,历代文献中不乏记载。《说文》曰:“苣,束苇烧”,其中“苣”指芦苇捆成的火把。居延汉简中出现“蒲薪、木薪各二石”。“蒲”应为香蒲,据此推测香蒲、木材等可能常被用作燃料。唐兵部《烽式》描述地更为细致全面,“在烽贮备之物,要柴艾蒿木材”。每年秋季之前,戍卒烽子需“别采艾蒿、茎叶、苇条、草节,皆要相杂,为放烟之薪”。HD1中出现有芦苇束、大量芦苇茎秆叶片以及少量香蒲属植物叶片,并混有木炭,与上述文献记载存在一定的对应关系。因此,芦苇、香蒲属和本研究所发现的4种木材可能被用作薪材。鉴于当地植被多样性有限,可认为军事烽火和日常用火所用木材燃料大体一致。

通过木炭分析来重建古植被特征已被广泛应用于第四纪环境研究中。遗址周边生长的各树种的丰度可能是影响先民选择薪柴的最重要因素,而人类对于某些树种的偏好仅占次要地位。木炭组合指示出该军事遗址附近为以柽柳属为优势种,其他木本植物为伴生种的植物群落结构。在今天的塔里木盆地,柽柳属和胡杨组成荒漠河岸林,由此推测唐代烽燧周边的木本植被组成与当地现今的景观格局大体接近。但HD1中亦出土有香蒲属叶片以及莎草科与苔草属等喜湿植物的种子。结合本文中的杨属和柳属等喜湿植物的出现,推断当时烽燧附近应当存在水源。

总体来看,克亚克库都克烽燧所处地区大环境极端干旱,与现代塔里木盆地东缘的生态景观格局相接近,但由于河流补给等原因,其所在小环境可能属于沿河绿洲环境。不过,由于遗址范围较小,木炭组合反映的是一种与人类偏好相关的区域性策略,环境代表性有限,因此未来仍需结合多学科手段以进一步分析当时的人地关系。

研究论文发表在《第四纪研究》2022年第一期。文章第一作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所/中国科学院大学人文学院考古学与人类学系博士研究生农旷远,通讯作者为蒋洪恩教授。