博物馆文物支撑加固项目管理的几点问题

内容提要: 文物支撑加固工作不仅为展陈过程中文物的安全提供保障,更决定了文物在展览中的最终呈现方式。在现代博物馆展陈体系中,这是一项系统性工程,必须在有效的项目管理下进行,才能取得良好的效果。本文结合国外研究文献,依托中国国家博物馆近年来与国外博物馆合作办展所积累的经验,总结了文物支撑加固项目管理中流程、人员、设备、外联等方面的问题,为国内相关工作提供借鉴。

关键词: 文物支撑加固;展陈设计;国际交流展

“文物支撑加固”指的是布展人员利用辅助的支架、台座等辅助物,使文物安全稳固地着落于展厅内的展示界面的施工项目。其目的是,在保证文物安全的前提下,尽可能凸显文物本身所蕴含的历史或艺术信息。因此,这一项目是整个布展过程中的重要环节。由于这道环节关乎文物最终以何种方式呈现在观众面前,其方案设计和施工水平对整个展览的最终效果影响极大。在一个文物展中,需要支撑加固的文物数量依文物类型而异,并无固定的规模和比例。一般来说,在文物类型多样的综合性展览中,需支撑加固的文物数量约占总数的二至三成。在珠宝类、带扣类等特殊文物类型展览中,需进行此项工作的文物数量可能占总数的80%。在分秒必争的临时展览布展过程中,这一工作耗时最多,几乎是项目管理的“木桶短板”。本文旨在探寻博物馆文物支撑加固的管理经验,找出此项工作和其他工作配合的联结点,通过梳理工作流程,消弭博物馆管理者、策展人和基层施工技术人员之间的隔阂,探索新的管理体系和工作模式。

一、国内外在文物支撑加固领域的探索

西方的博物馆手册中一直为文物支撑加固设置专门的章节,且篇幅不短。如德国沃尔夫戈·普尔曼(Wolfger Poehlmann)著《展览实践手册》(Handbuch zur Ausstellungspraxis von A-Z),书中有大量关于画框制作、安装方面技术的介绍 [1]。玛格丽特·霍尔(Margaret Hall) 的《论展示——博物馆展览设计语法》(On Display: A Design Grammar for Museum Exhibitions)一书将西方博物馆常见的藏品分为30余类,并依类设计支撑加固方法 [2]。这些讨论集中于按照文物类型指定通行的支撑加固解决方案,即设计指导原则;至于相关施工管理则缺乏专门的讨论。国内很多博物馆都将这项工作外包给展览公司,而展览公司缺乏专业人员,对文物展览特殊性的理解也不够,很难出色地完成这项工作。仅中国国家博物馆、上海博物馆、辽宁省博物馆等少数大馆,才有专门从事这项工作的设计人员和技工。随着中国博物馆事业的发展,在大量的展览实践中,施工设计人员积累了丰富的相关经验,然而由于这部分内容较多牵涉手工制作的技术环节,博物馆理论研究者甚少了解其重要性,有经验的技术人员则缺少“发声平台”,最终导致相关研究长久以来徘徊在博物馆研究之外。中国国家博物馆陈列工作人员把近30年来积累的支撑加固经验发表于《守望文明—中国国家博物馆“十·五”规划展览设计构思》和《古代中国基本陈列》两本书中[3],然而其中的讨论仍局限于设计构思,几乎不涉及管理层面。由于研究文献的缺失,意味着此项工作只能以“手口相传”的形式运行和传承。为了全面深入地推进中国博物馆管理水平的提高,将国内外博物馆展览实践中积累的文物支撑加固管理经验理论化,转化为易于交流、可资相互学习借鉴、具有可操作性的研究文献,是极其必要的。

二、文物支撑加固项目的一般流程

从展览大纲大致确定开始,策展人就可以向展示设计师和施工设计人员提供一份具备尺寸信息的文物清单。如果策展人已对某些文物有展示角度的特殊要求,应在文物清单中注明其“看点”,这些“看点”注释就是设计师要着重表现的方向。

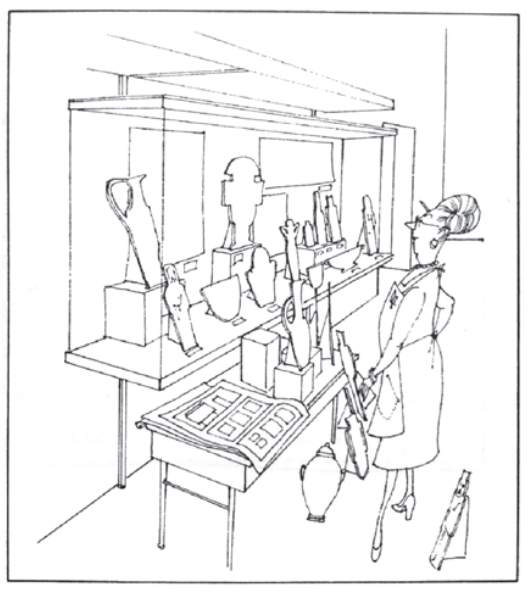

尽管大多数情况下,展厅设计由形式设计师主导,但施工设计人员也会根据文物的具体支撑加固情况,向设计师反馈、建议展品所在位置的展厅设计,以保持支撑加固装置和整个展厅设计的协调一致。很多西方博物馆采用与文物等大的剪影形卡纸,在展柜中模拟摆放,即便很有经验的设计师也会采取这种办法,几乎成为一种惯例。这样做的好处在于,避免了电脑排版时因尺度缩小而产生的视觉蒙骗(图1)。

图 1 设计师用卡纸模型试验文物展陈方式(采自 Lothar P. Witteborg, Good Show !a Practical Guide for Temporary Exhibitions, mithsonian Institution, 1981)

譬如,钱币、玉器这样小体量的文物在标准尺寸的玻璃展柜中显得极其微小,是很难在电脑屏幕中进行排布的。在真实的空间尺度中,推敲设计才能更有的放矢。然而现实的情况是,大多数涉及借展文物的临展,在正式布展之前,策展团队很难预先取得对方文物的完整尺寸信息;而当文物运达展厅,在仓促的布展时间里,这种模拟摆放过程几乎都被舍弃掉了。

整体支撑加固方案确定以后,施工制作人员可以着手采购支撑加固所需的材料,然后制作一些通用性的加固件。通用加固件的制作一般在博物馆的专门操作间完成,以尽量减少在展厅内的施工。如果有需要外加工的部件,也可以提前开始下交,做好布展前的准备工作。这里需要注意的是,国内大部分博物馆所采用的支撑加固材料,多数是按照经验原则采购的。比如,隔绝金属支架和文物接触面的硅胶管、毛毡,制作支架的亚克力、有机玻璃。诚然,这些材料具有很好的物理和化学稳定性,不会对文物产生腐蚀等不良作用,但是从长远的科学管理角度考虑,这些材料应具备多种体系认证,譬如厂家或供货商提供的环保质量认证、化学成分的说明等。中国国家博物馆在涉外展览实践中注意到,外国博物馆非常在意在中国采购的材料是否经过质量认证,是否获得国际质量认证的证书。

文物在展厅适应温湿度环境后,布展工作正式开始,支撑加固可分组进行,以提高效率。有特殊摆放方式要求的文物,仍需要策展人和设计师盯场并全程参与,以减少因调整支撑加固方案带来的麻烦。支撑加固行为结束后,还要有修整、调试的阶段,对于不宜反复开启的展柜内的文物和易损文物的支撑加固还要进行复查。

三、设计人员素养、技术人员工种配置及支撑加固设备

支撑加固方案的设计者,一方面要有施工制作的经验,同时也应具备一定的形式设计能力、历史文化知识甚至艺术修养。即便同一件文物,在不同的展览语境中,其支撑加固方式也时常有所不同。比如,一面铜镜的支撑加固既可以用金属件,也可以选用木质的镜架,后一种方案更能契合文人把玩古物的品鉴氛围。文物的支撑加固方式还取决于其摆放方式,既可以模拟其使用场景,也可以突显某一局部。当然,采用何种摆放方式,涉及对这件器物的学术研究,是需要和策展人商讨的。

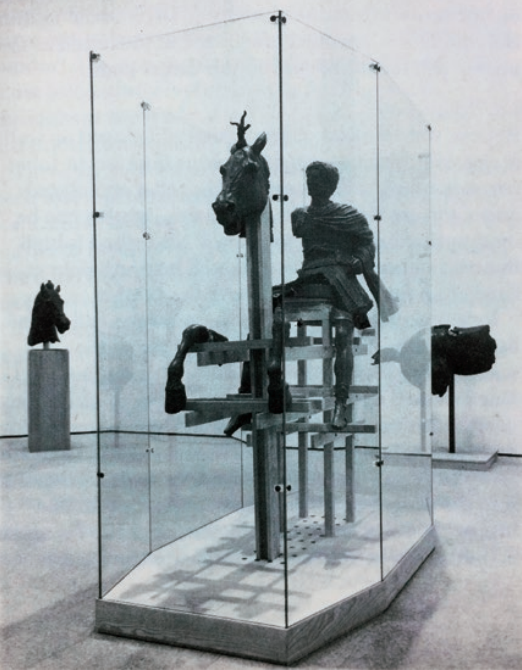

下面的例子可以有助于理解艺术修养在支撑方案设计中的重要性。英国皇家美术学院(Royal Academy of Arts)曾展出过圣马可骑马像(Horses of San Marco),然而残缺不全的铜像给设计师提出了难度不小的挑战(图 2)。

图 2 英国皇家美术学院美术馆展出的圣马可骑马像的青铜残件(采自 Margaret Hall, On Display: A Design Grammar for Museum xhibitions, London: Lund Humphries Publishers Ltd., 1987)

设计师艾兰·埃尔文(Alan Irvine)巧妙地用木骨架支撑并连接铜像的马头、双前腿和圣徒的身体三个彼此脱节的部分,给观众留出了想象“完型”的余地,造成了一种近似于“留白”或者“笔断意连”的美学效果。这要比那些用石膏补形的做法高明得多。所以,优秀的设计

方案不啻为某种“装置艺术”创作。

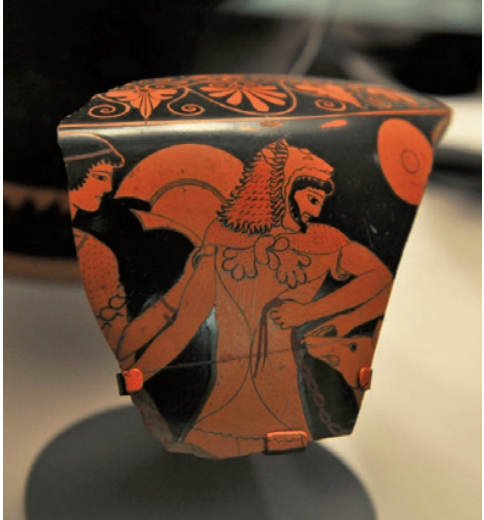

支撑加固是一种实际动手操作的行为,仅有设计师还不够,还需要一些技工进行制作。在国家博物馆多年的展览实践中,形成了钳工、木工、油工三个工种配合的格局。钳工、木工分别负责金属和木质支撑加固件的制作,油工负责加固件的上色。国内外博物馆普遍采用“随色”的手法对加固件进行处理,即用近似文物

的颜色来喷涂加固件暴露于观众视线中的部分,起到隐蔽效果(图 3)。上述工作尽量在操作间完成,然后在展厅内完成调适。

图 3 大都会艺术博物馆陈列的希腊红绘风格彩陶残片,支撑件外露部分进行了“随色”处理,并补全了被遮挡的图案(李凇摄)

对于一些中小型博物馆来说,可能岗位编制较少,没有专门负责文物支撑加固的人员,可以借助专门从事文物布展的展示服务公司承担制作。外包展示公司的缺点在于,对方人员不熟悉文物特性,不熟悉博物馆的展陈语汇。有时候文物运输公司也承担了一部分文物支撑加固的任务。有些文物运输公司的技工也非常有经验,可以帮助完成这项工作。国外有些博物馆的支撑加固制作人员是兼职的,如新西兰蒂帕帕国家博物馆(Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa)的一位支撑加固设计师也是装置艺术家,很熟悉金属加工工艺。这样既有艺术品位又有动手能力的人,的确很适合为博物馆兼职服务。

近年西方博物馆有支撑加固件外加工的趋势。拥有机床等精加工设备的工厂制作出来的通用件细部工艺更为精良,物理和化学性质更好,与充满现代感的展陈环境也更为协调(图4)。相比之下,博物馆内的操作间仅能进行一些软金属材料的加工,这类材料降低了支撑加固件的安全系数。

图 4 法国凯布朗利博物馆面具支撑加固件的细部工艺(孙博摄)

此外,博物馆可以有针对性地设计开发一些用于文物支撑加固的辅助工具或设备。譬如,随着现代运输能力的提高,大体量文物馆际借展也越来越频繁。针对大体量文物的支撑加固,有的欧美博物馆自制了一些文物起重设备,不仅可以用来辅助摆放文物,也可以辅助进行支撑加固的“随形”制作(图 5)。因此,博物

馆管理者提倡技术人员发扬工匠精神,鼓励人员对支撑加固技术进行改进和创新,就显得十分必要。

图 5 国外博物馆自制的文物起重设备,辅助“随形”工作(郝寅祥摄)

四、借展文物支撑加固项目的对接与协调

近年来,国内外博物馆之间的“交流展”以及国内博物馆的馆际合作展日益增多。这些活动极大地促进了文物流通,同时也对借展文物支撑加固的管理提出了更高的要求。下面主要根据中国国家博物馆与国外博物馆合作中积累的一些经验,对中国文物出境展览配套的加固方案提出一些建议。

(一)施工加固手册

管理有序的西方博物馆往往会在展览成行之前,向合作方博物馆提供“文物施工加固手册”(英文一般称支撑加固为 supporting and mounting system)。这种手册通常包含以下内容。

1. 安装总则。之所以有总则,是因为同一博物馆的支撑加固方式往往具有一致性,特别是在展陈同类型文物时,支撑加固的方式类似,无需逐一注明。

2. 具体文物的支撑加固安装方法说明。说明中应附有安装步骤的照片图示,否则言语很难表达清楚。

3. 加固件的装箱清单。

4. 如果有材料、部件需要在当地采购,应提出具体技术和质量要求。

5. 当地博物馆需提供的配合安装人员和工具或设备。

6. 预期的安装时间进度表。

7. 加固件的维护方法(图 6)。

图 6 新西兰蒂帕帕国家博物馆为“毛利碧玉:新西兰的传世珍宝”展制作的支撑加固手册、手册(光盘)、手册中的安装示意图

如果外方提出需从当地寻找加固材料配件,就要采购经过国际质量检测标准认证的材料。在“大英博物馆 100件文物中的世界史”展览交涉过程中,英方就要求国家博物馆提供文物台座材料的环保认证证书,而中英双方采用的材料认证体系不同,造成交涉过程中额外的精力损耗。所以,博物馆人员应在布展前预先取得质量认证材料 [4]。此外,相关技术人员应主动参加国际质量体系认证的相关培训或自修相关知识 [5]。

需要说明的是,由于文物珍贵且不可复制和再生,即便有详尽的加固安装说明文件,布展期间也必须有文物原保管方的人员现场指导安装,以避免误操作带来的不可逆损坏。如果和外国博物馆合作,又涉及语言障碍的问题,常常需要配备不少于两个翻译,以满足分组施工的需要。在实际布展中,文物运输公司配备的翻译协调人员往往经验丰富,能够准确地传达施工的技术要点,其工作有时是一般外事翻译人员无法替代的。

(二)加固件的保管与运输

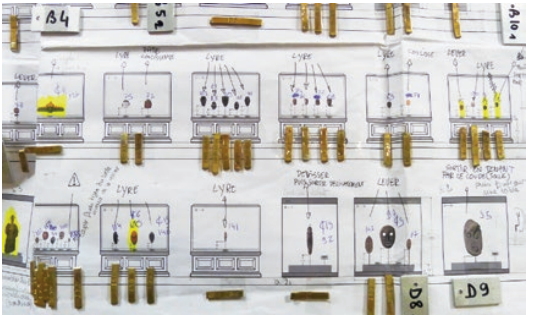

欧美博物馆一般会为其借出藏品定制专门的文物运输箱,同时也有配套定制的支撑加固件(图 7)。

图 7 法国凯布朗利博物馆的文物运输箱(孙博摄)

以法国凯布朗利博物馆(Musée du Quai Branly)在中国国家博物馆举办的“面具—灵魂的艺术”展为例,由于该展文物类型单一,全部为面具,支撑加固件大体类似,统一码放在一个运输箱内(图8),每层以带凹槽或孔的木板固定。每个加固件都有编号,便于查找、管理(图9、图10),撤展后也可以有序地放回运输箱,供再次使用。这种做法保护了支撑加固件,避免了反复制作对人力、物力的消耗。甚至这些制作精良的部件几乎成为文物的附属部分。

图 8 法国凯布朗利博物馆的支撑加固件运输箱(孙博摄)

图 9 法国凯布朗利博物馆支撑加固件上的编号(孙博摄)

图 10 法国凯布朗利博物馆支撑加固件与文物对应表(孙博摄)

在国内,各馆都有一些经常被借展的“明星文物”,它们往往并不配备专属的支撑加固件,包装箱和囊匣设计也比较简陋。这种情况正在逐渐改观。受上述国外博物馆支撑加固管理经验的启发,可着手专门为这些国宝级的文物定制配套的支撑加固件和文物运输箱。

以上管理经验仅有一小部分来自西方的博物馆手册,更多的是来自于中国国家博物馆近10年来的国际交流展经验。这些工作虽然琐碎,却关乎文物安全和观众体验,不容小觑。

附记:本文系中国国家博物馆科研项目“博物馆文物支撑加固的理念与实作”阶段性成果。