文物建筑预防性保护的发展历程与理念探讨

“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代、利在千秋。”

——习近平

引言

图1 我国文物保护工作的发展导向

一、国际预防性保护

的发展历程

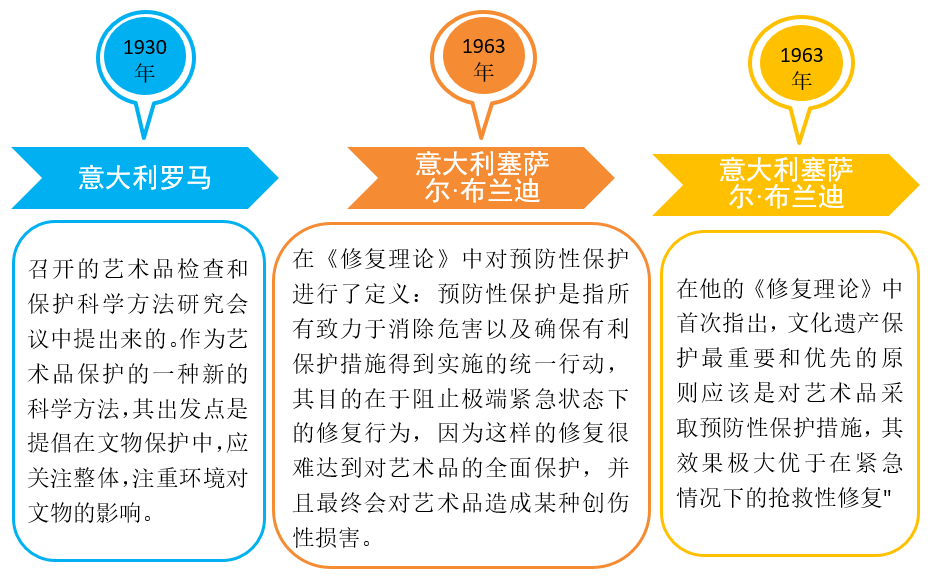

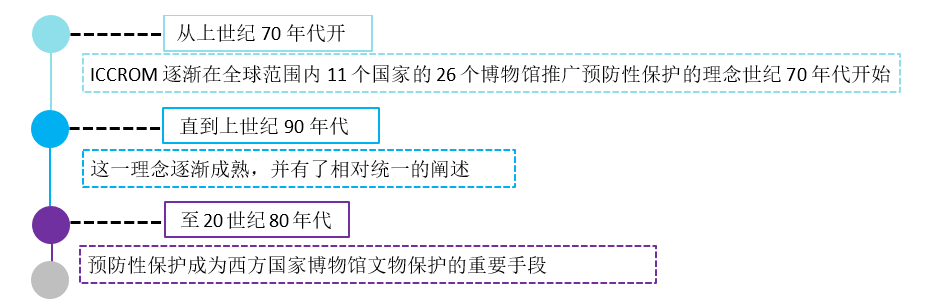

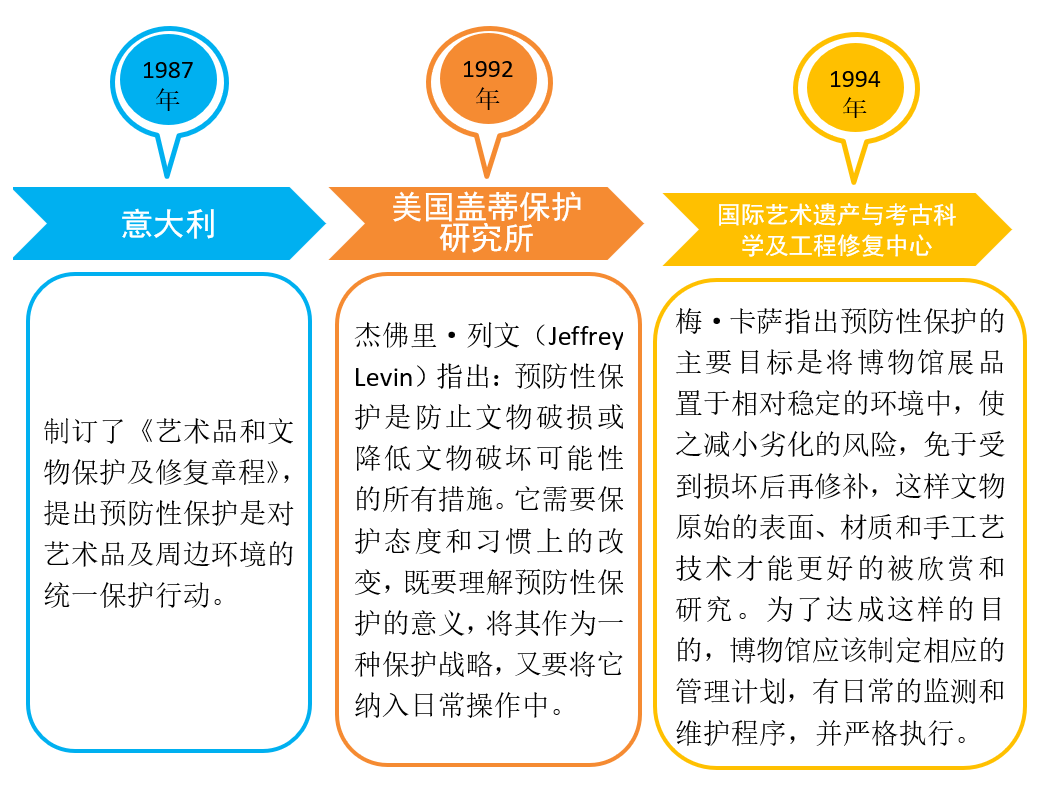

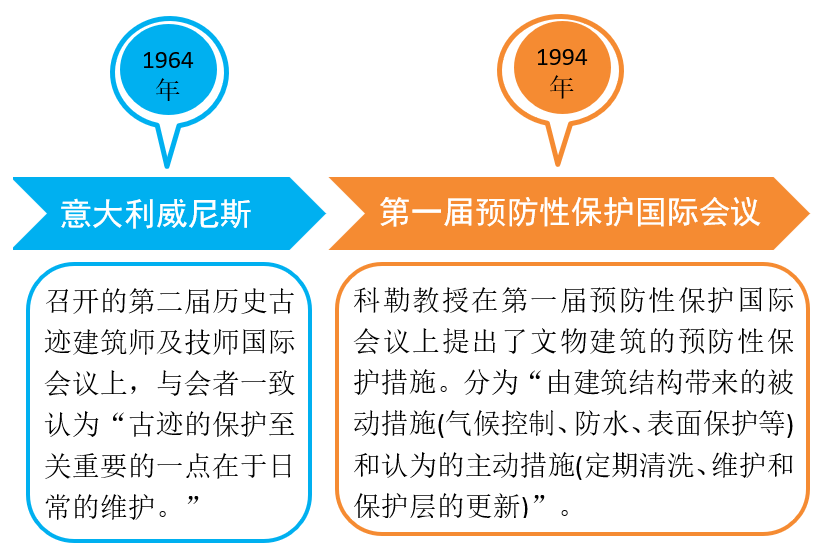

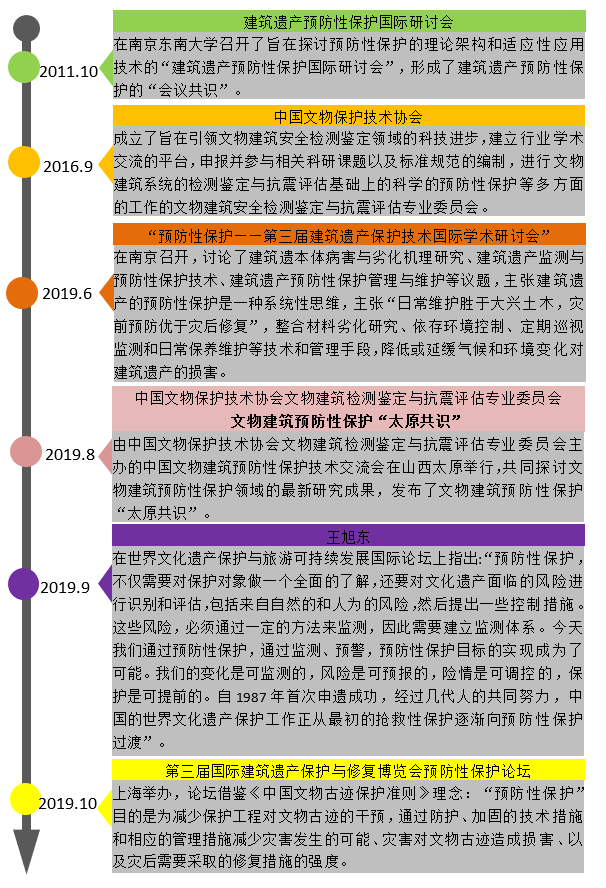

预防性保护(Preventive Conservation)概念提出过程如下图所示:

图4 预防性保护成为馆藏文物的保护手段

图4 预防性保护成为馆藏文物的保护手段

二、我国预防性

保护理念的发展

防微杜渐式的日常维护和经常性的修缮,一直是中国文物建筑保护传统的重要部分。众所周知,中国古建筑多为木构,火灾的隐患突出。宋代《营造法式》中,就有专门的“望火楼功限”一节,记载着火灾观测建筑——望火楼的设计,作为俯瞰全城的制高点,起到观察与监测的作用,在第一时间发现火灾。可以说,望火楼的设计就是古人对建筑火灾的预防性保护。

明清时期,对建筑物定期检查、日常维护已经形成传统。《大清会典﹒内务府》制定了详细的条例,工程保固年限十分清晰,如“宫殿内岁修工程,均限保固三年”,指的是属于保养性质的工程,每三年进行一次。这种在建筑破损之前就进行经常性的保养和修缮的思想,与现代预防性保护的理念不谋而合。

对于地方建筑的保护,自古有一套约定俗成的民间维护系统,一般居民都懂一些房屋维护常识。这样一套由工匠和居民共同形成的民间维护系统,对保护古代建筑尤其是乡土建筑起了非常大的作用。

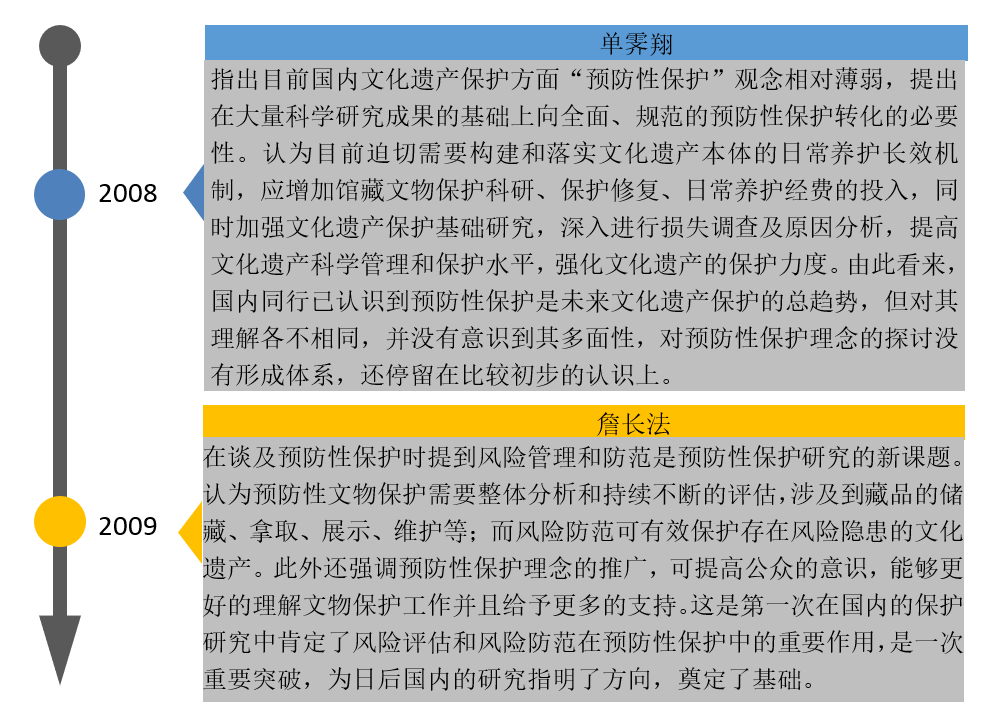

现代预防性保护理念在我国的发展相对较晚,目前仍处于概念认知和理念提倡阶段。

图7 我国预防性保护在不可移动文物保护中的发展

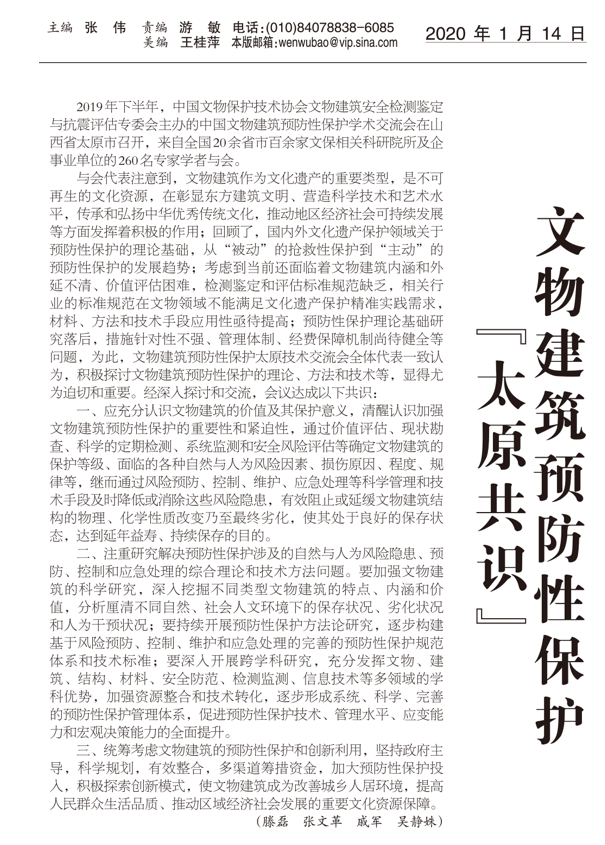

图8 2019年文物建筑预防性保护“太原共识”

(中国文物报)

图9 2019年中国文物建筑预防性保护技术交流会——文物建筑预防性保护“太原共识”

三、文物建筑预防性保护的理论探讨

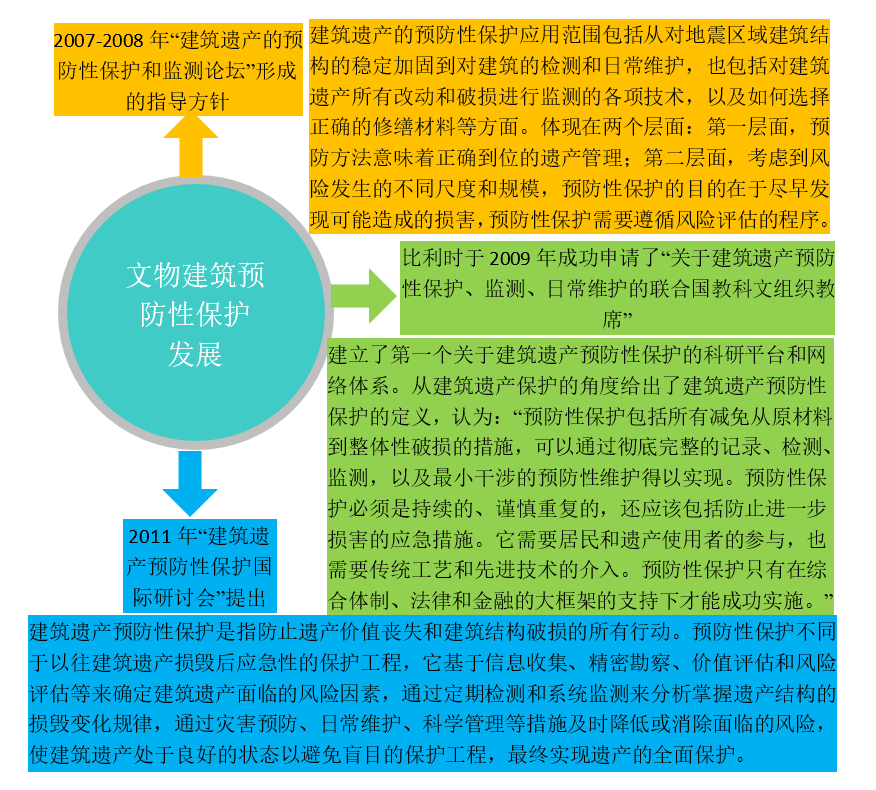

图10 文物建筑预防性保护发展

关于文物建筑保护基本原则,新版《中国文物古迹保护准则》(2015年版)在继续坚持不改变原状、最低限度干预、使用恰当的保护技术、防灾减灾等文物保护基本原则的同时,进一步强调了真实性、完整性、保护文化传统等保护原则,真正体现了中国文化遗产保护基本原则丰富而深刻的内涵。其中第12条指出:“为减少对文物古迹的干预,应对文物古迹采取预防性保护”。

文物建筑的预防性保护是一种系统性思维,主张“日常维护胜于大兴土木,灾前预防优于灾后修复”,整合材料劣化研究、依存环境控制、定期巡视监测和日常保养维护等技术和管理手段,降低或延缓气候和环境变化对文物建筑的损害,从而达到使文物建筑延年益寿的目的。

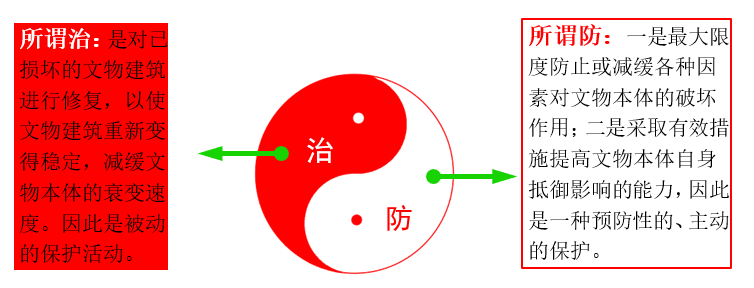

图11 文物建筑预防性保护思维——防与治

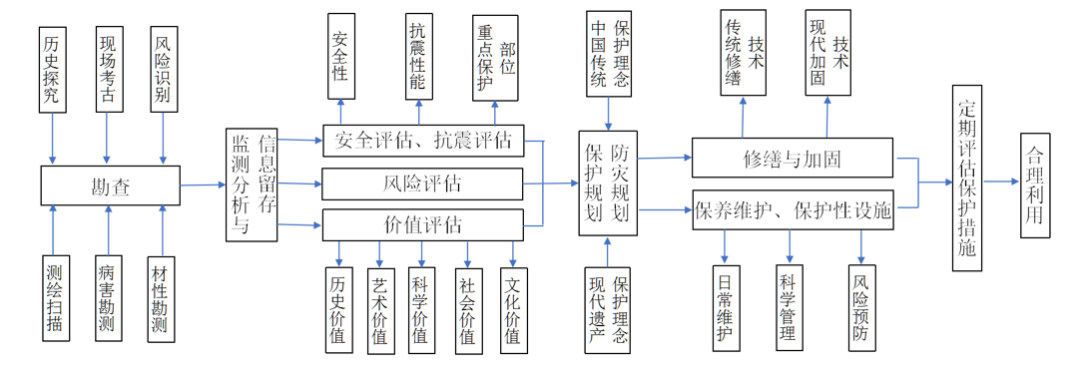

图12 文物建筑预防性保护的内容

以勘查、监测为基础和起点,以价值评估、风险评估、安全评估、抗震评估为依据,系统规划为纲领,日常维护、科学管理、风险预防为保障,抑制人为因素或自然环境因素对文物建筑的损害,尽可能阻止或延缓文物建筑结构的物理和化学性质改变乃至最终劣化,确定科学的保护方法技术,并定期进行评估总结修正,形成文物建筑预防性保护的标准规范,最终达到文物建筑长久保存、延年益寿的目标。

四、问题与展望

参考文献

【1】 凌勇,胡可佳.国内外预防性保护研究述评[J].西部考古,2011

【2】 联合国教育、科学及文化组织,世界遗产灾害风险管理,联合国教科文组织驻华代表处,2015

【3】 吴美萍,中国建筑遗产的预防性保护研究,东南大学出版社,2014

【4】 中国文物保护技术协会文物建筑安全检测鉴定与抗震评估专业委员会,中国文物建筑预防性保护论文集,2019

【5】 张文革,文物建筑预防性保护,中国文物建筑预防性保护技术交流会,2019

【6】 国际古迹遗址理事会中国国家委员会,中国文物古迹保护准则,2015