X-CT技术透视皿方罍制作工艺

摘要:为了更全面地探讨皿方罍的制作工艺,特别是从细认知商周时期青铜器工艺特征,本文应用X-CT无损检测方法,重点分析了罍盖钮内盲芯制作技术,罍身附件的连接结构,及加强筋设置特征。结果显示,根据功能不同,盲芯自带芯撑可分为承持芯撑和定位芯撑;耳、鋬、兽首等附件的铸接结构,根据实际用途的不同而有所差异;罍上多处设置了隐蔽的加强筋。在此研究的基础上,本文讨论了商周青铜器的盲芯技术、铸接技术及加强筋设置技术,认为商周青铜器的制作工艺技术表现出较为一致的技术特征,体现了古代青铜器制作技术传承的稳定性及技术发展的趋同性。

关键词:皿方罍;X-CT技术;盲芯技术;铸接结构;加强筋

皿方罍是目前所见商周青铜方罍中最为硕大的一件,被誉为“罍王”,是当之无愧的青铜艺术珍品。其雄奇的造型,精美的纹饰,传奇的经历令世人惊叹不已。2014年6月,经各方共同努力,皿方罍器身回归故乡湖南,与湖南博物院原藏罍盖合二为一,成就了“完罍归湘”的一段佳话[1]。

皿方罍的回归,引起了文博界的热议,多位研究人员发表了研究文章,对皿方罍的研究价值和意义作了充分的肯定,对其年代、产地及制作技术等发表了研究观点[2]。

此前,对皿方罍制作技术的研究主要是通过表面痕迹的观察来判断,内部细节无从知晓。2015年,上海博物馆有幸借展皿方罍等珍贵青铜器,并经双方协商对皿方罍等器物作了X-CT无损检测,为青铜器研究打开了一条新渠道。检测发现皿方罍的“设计、铸造极其规整、精工” [3],不仅体现在外表的艺术美,而且内部结构匪夷所思。

本文即是基于皿方罍X-CT检测结果,对它作详细解剖,旨在揭示其内部盲芯技术、附件铸接结构特征及加强筋的设置技术,进而探讨这些高超技术的合理性与先进性。同时,结合其它青铜器的检测结果,讨论这些技术的普遍性。借此深入认识既往研究几乎被完全忽视的技术细节,以期窥见古代青铜器设计制作中不为人知的思考和不为人见的工艺,为更全面认识商周青铜技术传承的稳定性、发展的趋同性及技术个性化有所助益,也为青铜器断代、产地研究提供思路和技术支撑。

一、皿方罍及检测方法

皿方罍通高88厘米,1919年出土于桃源县。为方便表述将罍身下腹带鋬一面定为背面,对应面为正面,另为左右侧面。罍身正、背面上腹部中心设圆雕兽首,两侧面设有衔环兽耳,圈足的每一面上侧素面中心位置有一方形穿孔。皿方罍的盖及其盖钮均为盝顶式,四面都饰倒置的浮雕兽面纹,并且四角及顶部装饰有扉棱(图一)。本次重点对皿方罍盖钮及器身上两个衔环兽耳、两个圆雕兽首和一个兽首鋬作X-CT无损检测分析

检测设备为德国产的高分辨率计算机断层扫描系统(X-CT)。分析条件:射线机管电压430kV,管电流1.5mA,焦点0.4mm;探测器为线阵列。

二、检测结果

(一)盖钮

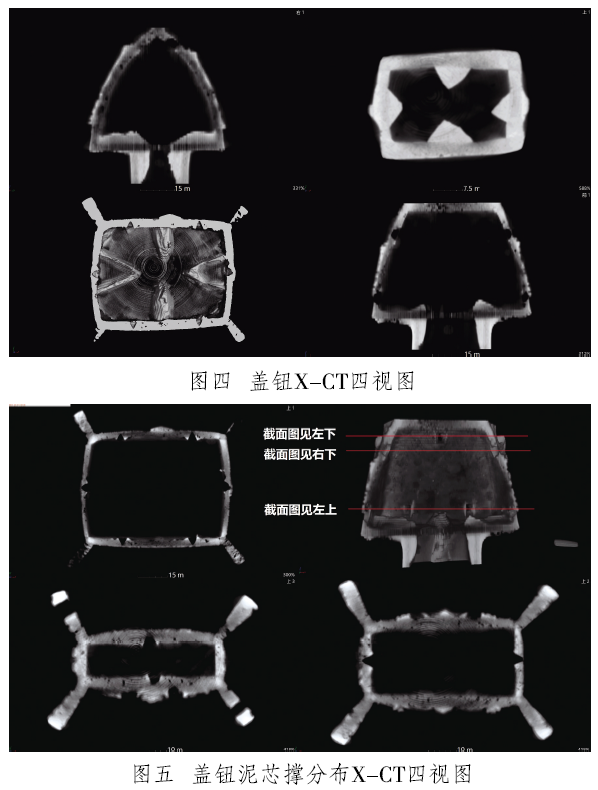

盖钮中空,内设盲芯,从盖钮下部长方体立柱一直延伸至盖钮内部。罍盖透视图中红色圈内,其中淡灰色部分即为泥质盲芯位置(图二、三)。

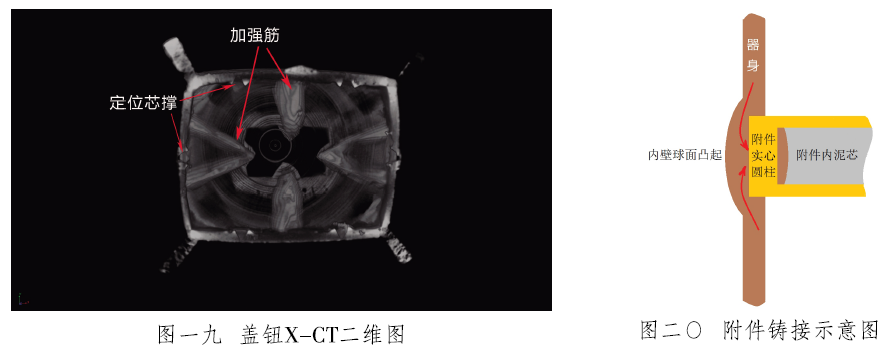

盖钮立柱呈长方体,四面中间均有凸起的金属脊棱,从立柱上半部约三分之一的高度位置连续延伸至盖钮底平面,直到与盖钮四侧面相接。罍盖钮正、背面(即立柱的长边)至盖钮底平面设有的凸起金属形状相同,如示意图“ ”;两侧面(即立柱的短边)至盖钮底平面设有的凸起金属形状相同,是一直线向上,至盖钮底面形成分岔,延伸至盖钮侧面,如示意图呈“

”;两侧面(即立柱的短边)至盖钮底平面设有的凸起金属形状相同,是一直线向上,至盖钮底面形成分岔,延伸至盖钮侧面,如示意图呈“ ”,所有凸起金属的截面呈三角形(图四)。

”,所有凸起金属的截面呈三角形(图四)。

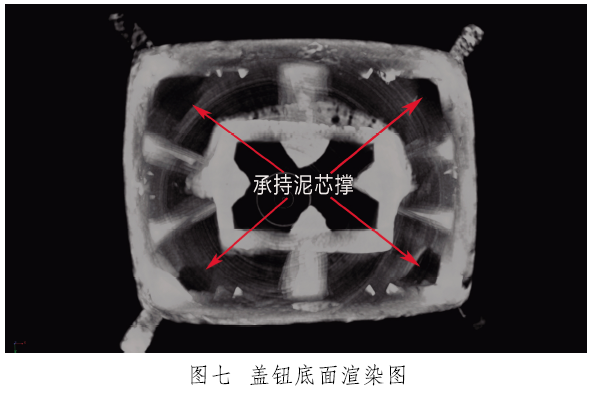

盲芯使用的泥芯撑,根据功用、形状、分布、数量等可分为两种类型。第一类泥芯撑分布于盖钮的4个侧面,自上而下分为3层,共10个。每一层的泥芯撑都在同一水平面上,分布规律、均匀。从X-CT截面图可知,底层泥芯撑靠近盖钮底面,共设置6个,其中长边各有2个,短边中间各有1个(图五左上);中间层短边中心各分布1个(图五右下);顶层长边中心各分布1个(图五左下)。3层泥芯撑的高度间距不等。上面两层靠近盖钮顶部,层间距较小,每层只有一个对面设泥芯撑,两层泥芯撑的连线在空间上形成90°交叉;底层距离中间层较远,四个侧面均设有泥芯撑。10个泥芯撑的形状均呈楔形,泥芯撑头部逐渐收缩成一条较短的直线,水平横截面呈三角形(图六黑色虚线),正面纵截面呈梯形(图六红色虚线),侧面纵截面呈长方形(图六黄色虚线)。虽然可确定盲芯四周有10个泥芯撑,但在盖钮表面却找不到任何泥芯撑的痕迹。

第二类泥芯撑分布于盖钮底面,首先在X-CT截面图上发现盖钮底面的四个角上,各分布着一个形状不规则的黑色影像,从器物外表面一直连接到盲芯(图七)。从影像的大小和位置分布可以判断,这4个泥芯撑主要起支撑盖钮盲芯重量的作用。由于罍盖及盖钮四周都有高凸的扉棱,仅靠肉眼不能直接观察到泥芯撑的表面情况。因此,在X-CT发现这四个泥芯撑后,将手机摄像头伸入盖钮外底面,才看到泥芯撑的痕迹和合范的披缝(图八)。

(二)罍腹

皿方罍器身上有5个附件,分别为2个衔环兽耳、2个圆雕兽首和1个兽首鋬。经X-CT分析发现,5个附件与罍身均为分铸铸接。

衔环兽耳上半部与罍身连接处比较宽大,下半部连接相对窄小。兽耳与罍身连接周围的外侧,局部能观察到罍身对兽耳有包裹叠加痕迹(图九)。因此,初步判断兽耳与罍身是分铸铸接。

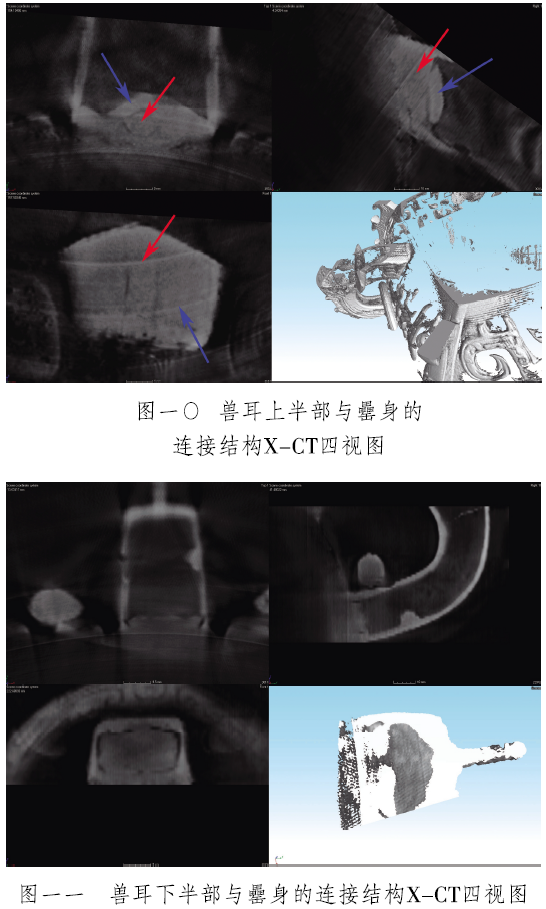

X-CT检测结果显示,2个兽耳上半部铸接口的中心位置,均设置了一个最大直径约7毫米的实心柱。图一〇中左上图红色箭头所指是实心柱的横截面,接近圆形,右上图和左下图红色箭头所指是实心柱的两个纵截面,呈现上下贯通。图一〇中蓝色箭头所指是包裹实心柱(兽耳口内部)的罍身金属,形成了“自锁结构” [4]。

兽耳下半部与上半部的连接方式有明显区别。从X-CT截面图可见,下半部耳的连接处没有设垂直的金属圆柱体,罍身金属液直接充入兽耳口部的内范中。连接结构的前视图截面呈长方形(图一一左下),充满兽耳连接处;俯视图截面呈“八”字形,表明连接金属与兽耳左右侧壁相互咬合,防止脱落(图一一左上)。右视图截面呈平行,表明上下两面没有形成“八”字形倒钩(图一一右上)。

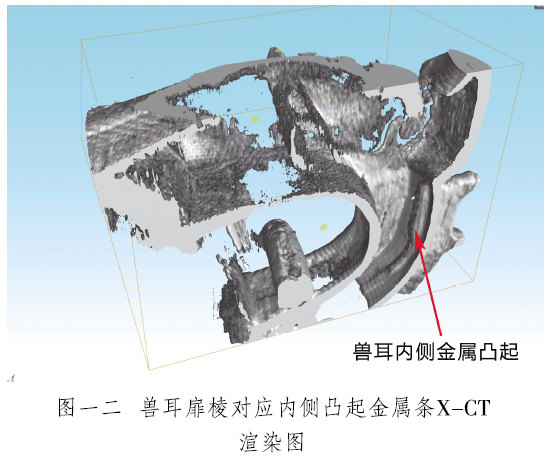

由X-CT截面图可知,两只兽耳外部扉棱对应的内侧有金属突棱。表面呈现一定弧度,较为圆润(图一二)。该突棱应是在耳内泥芯上挖出凹槽,浇铸时一体成形。在器身及器盖上的扉棱对应器壁内侧,均未见到类似突棱。检测结果显示,皿方罍上所有扉棱均为浑铸。由于浇铸兽耳时器壁薄且窄,为防止扉棱和耳壁垂直交界面产生浇铸缺陷,内设突棱能起到加强器壁强度的作用,且可在金属液凝固时起到补缩作用(类似冒口)。

皿方罍背面下腹部设有一个兽形鋬,是用于倾倒罍中酒的抓手。鋬比两环耳小,与罍身分铸铸接。较为奇特的是,较小的鋬与罍身铸接的两个位置,与兽耳上半部同罍身铸接结构一致——鋬的铸接处设置有实心柱。X-CT二维截面图特征显示,充入鋬内的金属结构呈中间金属凸出,与附件内设的实心圆柱形成牢固的包裹连接结构(图一三、一四)。

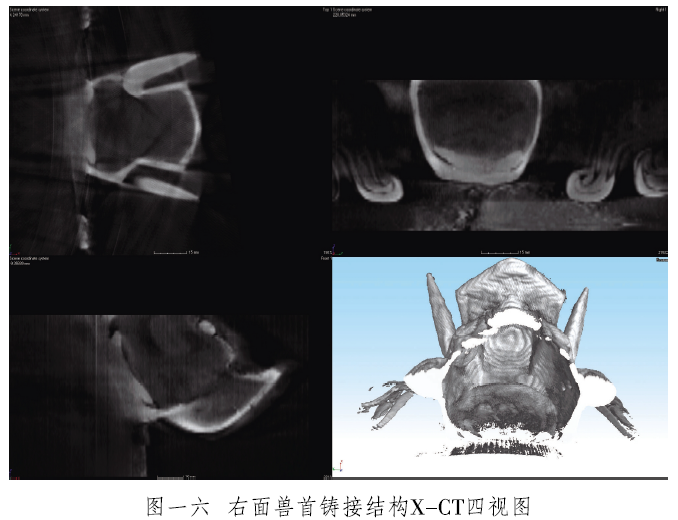

罍身正、背面各有一个圆雕牺首,分布于圆弧肩部的中心位置。背面的牺首与鋬在同一轴线上。牺首与罍身的结合处,未能看到罍身金属包裹牺首的痕迹,故易被推测为浑铸[5](图一五)。经X-CT检测,外面没有金属叠压痕迹的牺首,与罍身同样是铸接结构。牺首与罍身铸接内部呈现一周金属与牺首内部周边咬合,铸接金属多个方位截面图呈现“八”字形结构(图一六)。

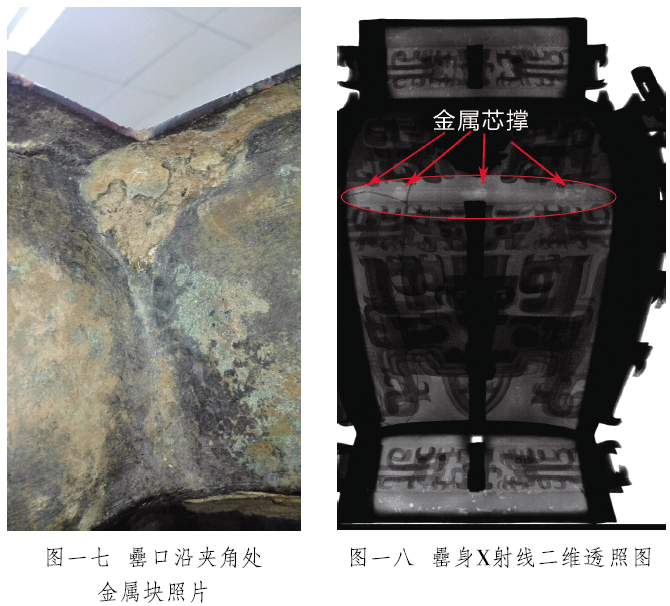

除了以上X-CT检测发现的一些内部结构外,在器物表面还能观察到一些不易注意到的表面信息。皿方罍口沿内折,口沿内侧的4个夹角处,均有大块金属作为加强块(图一七)。这与某些商周青铜器圈足与平面底交界处设有金属凸块的作用相似[6]。此外,在兽耳、鋬与罍身铸接的腹内壁上,有相应的球面隆起金属,可以在罍身内壁上触摸到相应位置。

从皿方罍X-CT二维图像上发现,罍身整体保存很好,罍口沿及圈足会有一些气孔,罍腹基本未见铸造缺陷。正面罍腹有少量焊接痕迹,但未见后配材料。罍腹中间素面纹饰带上每侧均有较大的垫片,这与表面观察结果相吻合[7](图一八)。

三、关于泥芯撑、加强筋和铸接工艺

(一)泥芯撑设置

泥芯撑是被熟识的一种青铜器制作盲芯技术,其主要起到范与芯之间的定位,确保器物壁厚的均匀。早在二里头时期,泥芯撑技术就开始萌生[8]。商晚期以降,泥芯撑技术已被广泛应用于青铜器的盲芯制作中[9]。

然而,在不少青铜器中可能设置泥盲芯的足、耳、钮等外表,难以找到相应的泥芯撑痕迹,或只能发现少量细小的泥芯撑,但在X射线透射下能看到较多较大的泥芯撑影像[10]。这种现象尚未得到足够重视,或常被认为是铜器表面锈蚀等原因使泥芯撑不可见。

皿方罍盖钮内设置有泥盲芯,肉眼同样不能观察到泥芯撑痕迹。X-CT结果显示,盲芯自带泥芯撑可根据芯撑的功用、形状、分布、数量等分为两种类型。

1.承持芯撑:为了支撑盲芯,起到悬芯作用的主要受力芯撑。芯撑与外范有较大接触面积,易显露于器物表面,常呈长方形或正方形等;为了外表的美观,承持芯撑在保证有效支撑作用的前提下,会设置于较为隐蔽的位置,且不会设在纹饰处;数量会尽可能少。

2.定位芯撑:主要是防止盲芯移位,控制器物壁厚的泥质芯撑。能有效弥补承持芯撑的不足,避免盲芯严重移位而使铸造失败。芯撑形状常为楔形、四棱锥形或三棱锥形等内宽外窄的结构,与外范相接触时呈线或点的形状,加上青铜器表面锈蚀,芯撑痕迹较难被发现;作为定位芯撑,常对称分布于器壁四周,在器表纹饰处同样可以设置;由于芯撑形状设计较为隐蔽,其使用数量明显较承持芯撑多。合范时,当承持芯撑起到很好作用时,定位芯撑便不起实际作用,会被器壁金属包裹在内部,不露于器表(图五)。当定位芯撑起作用时,仅有芯撑头上的小面积区域支撑于外范。所以,皿方罍盖钮外壁四周是看不到定位芯撑痕迹的。

两种泥芯撑各司其职,有机结合才能有效地起到支撑盲芯的作用,并能尽量保证器物外表的美观。就目前X-CT的检测发现,商周青铜鼎足、耳内的盲芯多数会同时设置这两种芯撑。可见二者组合使用的普遍性。

从泥芯撑的分析中,就容易解释以往X射线无损检测中的一些疑惑——在器物表面难以找到泥芯撑痕迹的情况下,X射线图像上却能看到明显的长方形或正方形等泥芯撑影像。一个小小的盖钮上,精心设计如此匠心独具的泥芯撑,足见古代工匠在长期实践中不断总结经验,探索精益求精的青铜制作技术,以满足上层阶级追求极致美感的审美需求。通过X-CT技术从细节处深入研究古代青铜器工艺技术,进而认知古代青铜技术史的发展。打破长期以来受检测分析条件所限,对古代青铜工艺中的一些内部细节结构研究的不足。

(二)加强筋设置

加强筋的设置,主要为了增加青铜器薄壁面的受力,及防止产生铸造缺陷(如鼎、盘、簋、卣、尊等青铜器底外侧有各类几何形状的阳线加强筋),或是在垂直交界面处防止凝固收缩时形成热裂或冷裂(如青铜器底部与圈足的交接处常出现分布规律的三角形等小凸台)[11]。

皿方罍上设置的加强筋可以从隐蔽性上分为两种类型。一类是密封在金属内部,不可见、不可触及的;另一类是设置在较为隐蔽的器壁内侧,是可以见到或触及的。

皿方罍盖钮内部及兽耳扉棱对应内侧是属于密封的加强筋,不使用X射线检测不能发现内部的设置情况。这些内部规整的加强筋对于器物本身装饰不起作用。从加强筋的形状、分布、结构等分析,都是精心设计的,以增加器壁强度。

盖钮内部的加强筋对盖钮底面与相连的立柱起到了明显的加固作用。盖钮底面长边上的加强筋是单个凸起金属条,短边上是分岔形成两条凸起金属条(图四左下图)。从底面面积大小考虑,加强筋设置的似乎有些不合理。但从泥芯撑与加强筋之间的分布关系观察,就能理解加强筋设置不同形状的必要性。加强筋凸起位置与底层的楔形泥芯撑正好在同一水平面(图一九)。泥芯撑是需要在盲芯上制作一个凸起的泥块,而加强筋则是在盲芯上挖去相应形状的泥料,所以必须把两者避开设置。当加强筋与泥芯撑设置位置发生冲突时,泥芯撑没有调高相应位置,而是选择改变加强筋的方向。从这一信息可以认识到,这两种工艺设置先后顺序的内在逻辑,即首先满足泥芯撑的排布,确保盲芯位置稳定。体现了工匠设计时的主次安排,即泥芯撑排布位置的重要性,不能随意改动。

这类密封的加强筋也存在于少数的青铜鼎足内,曾发现于上海博物馆藏的一件青铜圆鼎及一件青铜方鼎上。在日本泉屋博古馆藏的刺 鼎(西周早期)中也发现足内有四个截面呈三角形的加强筋[12]。目前发现使用这类密封加强筋的青铜器占比较少,其是否存在内在技术关系还有待今后更多的检测结果。

鼎(西周早期)中也发现足内有四个截面呈三角形的加强筋[12]。目前发现使用这类密封加强筋的青铜器占比较少,其是否存在内在技术关系还有待今后更多的检测结果。

皿方罍两个兽耳下半部各设有一个弯曲的细短扉棱,X-CT渲染图显示其内壁相应位置有凸起金属棱,这无疑是为了减少浇铸缺陷,加固外部扉棱与兽耳之间的连接强度而设。除兽耳上扉棱内部有相应加强筋外,皿方罍身、盖的扉棱内侧都未见相应金属凸起,并且扉棱都是浑铸而成。无独有偶,在泉屋博古馆有两件商晚期的饕餮纹觚,其器腹上有短扉棱4根,圈足上有长扉棱4根,圈足壁厚只有1.8~2.6毫米。从X-CT截面图上可见,圈足四条浑铸扉棱内侧相应位置有金属凸起,截面呈三角形[13]。这些金属凸起有助于增加扉棱与器壁的牢固连接,提高圈足的强度。

皿方罍上还有一种较为隐蔽,但能观察到的加强筋。其口沿四个角内侧都有一大块相似的金属块,显然是工匠的刻意设计。这种类型的加强筋在商周青铜器平底与圈足之间经常使用,通常会等距设置几个三角形凸起[14],以防止垂直交界面处凝固收缩时的热裂或冷裂造成的器物损坏,同时有效加强垂直交界面的连接强度。

从皿方罍不同部位所设置的加强筋及其它已报道的资料,足能说明在商晚期及之后的青铜器制作技术中,加强筋技术作为增强器壁薄弱部位强度的技术已经得到了成熟、广泛的应用。

(三)铸接技术

铸接技术起源于补铸,有分析认为该技术可能发明于二里岗上下层之交或略晚[15]。铸接能简化合范技术,提高大型或复杂青铜器的铸造成功率,这也是铸就灿烂青铜文明的重要技术手段之一。通过X-CT检测技术能深入认识附件铸接连接方式的细节,本文揭示了皿方罍不同功用的附件在连接结构上的差异,体现了皿方罍制作技术的精巧。

皿方罍身上的五个附件与罍身的连接均采用分铸铸接技术,且都属于先铸法。

从表面现象可以得知,古人在使用铸接技术时,器物表面会尽量隐藏分铸的痕迹,从而表现出器物的浑然一体,这从春秋早期晋国子仲姜盘上攀龙的铸接结构可以得到很好诠释[16]。皿方罍兽首的铸接同样是非常好的例证。由于两兽首只起到装饰作用,所以在连接牢固的情况下,铸接中只使用主附件之间内部咬合的连接结构。在这里,以分铸结构求浑铸效果的理念表现得尤为突出。也正因为如此,只从表面观察很容易误认为兽首为浑铸。

当然,在罍身上更多的附件表面是可以见到分铸包裹的痕迹。这是力求更牢固连接和完美结合相平衡的制作思想。在表面现象相同的情况下,其内部结构却存在不同。这应该是铸接结构与附件的实际用途存在一定的关联。从内部结构分析,两兽耳的上半部、鋬的上、下部与罍体铸接时,都使用了较为牢固的附件内预铸“铸接销”结构。这种圆柱形“铸接销”的作用,既可以使附件与器身连接牢固,又增加附件自身的使用强度——当受到相应作用力时能起到加强作用。兽耳上半部宽大,其内设“铸接销”,这不仅有利于铸接的牢固。当双耳受到向上的拉力时,“铸接销”能提高耳的强度。这种双重作用在子仲姜盘的虎足上同样表现的比较明显[17]。罍鋬应是需要提罍受力,使用“铸接销”有利于其受到外拉力时仍保持牢固连接。兽耳下半部受力相对小,连接结构较为简单,依靠器身与附件之间的咬合及表面金属包裹叠加。

值得注意的是,铸接处,罍身相应的内壁都有球面凸起,凸起的高度根据铸接情况而定。主要考虑铸接时,附件部分会插入器身的型腔中,为确保浇铸器身时,金属液能顺利流过附件阻挡位置,且能有足够金属液充入附件铸接口的空腔,从而形成铸接连接结构(图二〇)。该球面凸起,主要保证金属液能顺利通过并充入附件铸接口内,提高铸接强度,同时对充入附件内的金属液凝固起到补缩作用,即相当于冒口。

需要指出的是,即使使用X-CT技术,古代的铸接结构未必都能清晰可见。客观上,铸接结合处金属相互熔融,铸接结构非常致密,这种情况在双色剑铸接中的金相组织中就曾发现[18];主观上,射线在穿透多重器壁,特别是铸接处的金属尤为厚实,其穿透效果差,产生大量散射线造成噪声大增,其细微的间隙会被噪声掩盖而不能识别。此时,需要根据既有的X-CT影像,结合古代铸接结构的形态做出综合的正确判断。目前,从器物基体金属充入附件连接处的形状观察,附件设置“铸接销”结构的,通常显示铸接金属形状为中间凸起。而不设“铸接销”,铸接金属形状常形成内凹、周边外凸的形状,或整体呈平面状。如图一三中鋬上半部的X-CT影像,其结构是中间凸出,四周内凹。虽然其内部未能见到任何铸接的痕迹,但其结构形态与兽耳上半部及鋬下半部均一致,与兽首等铸接结构明显不同。故判断其仍是使用了铸接销结构。

从以上内外部结构的变化中可以判断,当时分铸铸接的先铸法,已经能根据器身与附件之间的具体情况,采用不同结构铸接。表明铸接技术已得到娴熟、灵活的应用,也遵从了工匠在制作过程中,兼顾美观与实用性原则,同时展示了皿方罍制作中所体现的艺术性与技术性的有机统一。

四、结论

皿方罍的制作工艺充分表明,在公元前11世纪青铜器制作技术已经达到了非常高超的水平。除了雄伟的器形、繁复的纹饰外,还特别反映在制作的细节处,如盖钮盲芯自带的泥芯撑,根据芯撑的功用、形状、分布、数量等不同,分为两种类型泥芯撑:承持芯撑和定位芯撑;加强筋在皿方罍多处得到采用,包括被密封起来的和被隐藏在器壁内侧的;铸接结构则根据附件的不同作用而设计,复杂程度各异,充分体现了皿方罍制作中的美观与实用性原则。

皿方罍所包含的多数工艺特征常会出现在不同地域、不同时期的青铜器中,其频度和适用对象需要广泛调查,但大体可体现古代青铜器制作技术传承的稳定性;或许暗示着在青铜器长期的制作实践中,工匠间相互影响,不断改良技术,使之成为最简便、实用的工艺技术,从而成就了一些常用、必要且具有趋同性的技术。而这些有效、实用、成熟的技术,正反应了技术发展的不同源性、多样性,最终都会朝着外表的艺术性、美观性,及内在技术的简化和实用性方向发展。在大多制作技术呈现出共性的同时,少量个性化的技术或许对判断器物的地域、时代等有一定的参考价值,如罍盖钮内部的加强筋技术。