文物保护“最小干预原则”的应用与发展历程

内容提要:“最小干预原则”作为一项基本的文物保护原则,其形成与发展伴随艺术和哲学思想的发展,经历了漫长的循序渐进过程。自18世纪以来,过度干预对文物的破坏促使文物保护意识发生转变,温克尔曼、卡瓦萨皮、卡诺瓦等艺术家相继提出最小程度干预的思想。至20世纪,最小干预原则正式成为文物保护中一项基本原则并不断地发展、完善。最小干预原则应依据具体的保护对象、条件和目标,尽量避免不必要的保护行为,争取保留文物最大的价值。这一原则理念进入中国后也经历了从“理念冲突”到“达成共识”的过程,在吸收国际普适性保护理念的基础上,结合我国的文化背景及逐渐完善的保护经验,成为适用于我国文物保护的重要准则。

关键词:最小干预原则 极少主义 文物保护 文物保护理念 文物保护原则

在文物保护发展的历史中,由于人们对文物保护目标和意义的理解不尽相同,过度干预的案例时有发生。在19世纪巴黎圣母院的修复中,“风格式修复”代表人物杜克(Viollet-le-Duc)为使建筑风格完整统一而对教堂塔尖等多处进行了明显的改动,并根据灵感添加了教堂历史上从未存在过的石像怪。虽然杜克的修复富含浪漫主义色彩,但显然破坏了文物的历史价值。随着人们对历史真实性的重视,文物保护也从受个人风格品位影响转变为以客观事实为依据,在此基础之上,人们开始反思文物干预程度并逐步确立了“最小干预”这一原则。

“最小干预原则”指在保证文物安全的基本前提下,通过最小程度的介入来最大限度地维系文物的原本面貌,保留文物的历史、文化价值,以实现延续现状、降低保护性破坏的目标。本文从艺术、哲学角度分析最小干预原则的思想渊源,探究最小干预原则形成及发展过程,进而揭示其内涵,力求更为全面而深入地理解最小干预原则。

一、最小干预原则的思想渊源

(一)艺术理论对最小干预原则形成的影响

美学理论的发展影响着人们对艺术品价值的评判,不同的艺术风格和价值取向也成为制定文物保护原则的重要依据,而在与文物保护息息相关的艺术领域中,艺术理念的演变也促进了最小干预原则的形成。早在文艺复兴时期,贵族们为了彰显地位而开始大规模地收藏艺术品碎片并委托艺术家进行修复,雕塑、绘画等艺术品便成为早期的主要修复对象。在这一时期,如何对艺术品进行干预也引发了社会争议,虽然对残损艺术品进行美学复原成为当时主流的修复方式,但也有部分艺术家因崇尚古迹之情而提倡不予以干预。启蒙运动时期,德意志艺术史家温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)倡导的批判性艺术研究理念促使他用谨慎的观点来对待文物保护工作,温克尔曼进而提出应明确辨别作品的真伪以及“原物”和“添加物”,避免多余的修复行为误导后人。在温克尔曼思想的影响下,18世纪意大利的卡瓦萨皮(Bartolomeo Cavaceppi)也对干预的程度提出要求,即过多修复残缺的文物反而会破坏文物的美观,为呈现表面光泽而去除雕塑的历史痕迹也不利于长期保存。温克尔曼与卡瓦萨皮的修复理念不仅应用在罗马蒙地奇托利奥方尖碑(MontecitorioObelisk)等多处修复实践中,也对最小干预原则的确立起到了推动作用。

起源于中世纪禁欲主义而盛行于20世纪的“极少主义”,其艺术理念同样强调艺术家对作品进行最低限度的干预,“极少主义”是一种通过不断简化无用的元素,尽可能少地使用色彩和手段,用最简洁的元素进行创作的艺术流派。20世纪美国艺术家唐纳德·贾德(DonaldJudd)创作了第一件“堆叠块”式极少主义雕塑,他将同等规格的矩形元素从上到下以同一间距固定在墙壁上[1]。整个作品看似单调,却通过简单的几何图形和反复排列的构图形式精准突出色彩、材料及空间关系,排除了多余的个性化元素,便于观众更理性地欣赏作品的纯粹本质。由此可见,极少主义思想注重追求简洁的形式,摒弃艺术品创作过程中掺杂的主观因素和无用的装饰细节,强调对整体的追求,以求最大限度地考察艺术品本身[2]。极少主义等艺术理念的发展为最小干预原则的发展形成提供了思想依据,在这一创作理念的影响下,最小干预原则要求在保护过程中采取尽量少的人为干预,以保持文物的纯粹性和真实性。

(二)哲学思想对最小干预原则形成的影响

文物保护中涉及保护主体与保护客体,其间必然存在着一定的哲学关系(图一),人们在实践中形成保护意识并对之不断提升、完善,进而形成以最小干预原则为代表的共识性保护理论。不同时期的哲学思想也深刻地影响了文物保护理论的发展。自古希腊时期赫拉克利特(Heraclitus)等率先思索何为世界的本原以来,哲学家们就试图通过理性概念来解释所观察到的复杂世界。文艺复兴时期贝洛里(Giovanni Pietro Bellori)、拉斐尔(Raffaello Sanzioda Urbino)等艺术家受新柏拉图哲学思想(Neo-platonicphilosophy)的影响,认为艺术创作是为了追求“理想之美”而对现实的模仿,这一时期的“保护”便成为复原、再现艺术造型的行为,对文物的干预程度达到了最大化[3]。17世纪法国哲学家笛卡尔(Rene Descartes)以力学运动规律为依据解释自然现象,开启了近代唯物主义的序幕,人们从浪漫主义时期追求风格等主观形象的统一转变为更多地关注客观材料;随着黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)、费尔巴哈(Ludwig Andreas Feuerbach)、马克思(Karl Heinrich Marx)等哲学家对主客体关系的进一步认识,文物保护从个性化创作行为向保护文物客观真实状态发展,进而明确了最小干预原则的目标。

哲学思想的发展使人们对干预行为有了进一步理解。20世纪西方哲学家胡塞尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)创立的重要思想流派“现象学”将“现象”作为研究对象,“现象学还原”作为“现象学”的方法论,主张回到事物的本身,强调通过悬置原则将主客观存在问题排除在外,而纯粹地对“意识对象”进行分析和描述,进而来探究原始意识活动的本质问题[4]。胡塞尔所提出的哲学思想是倡导人们回到纯粹的自我思考、探究事物本质结构的状态,这对布兰迪(Cesare Brandi)所提出的艺术创造现象学理论具有重要影响。布兰迪运用批判的方法对艺术创作活动进行描述,他认为艺术创作发源于艺术家脑中构思出来的偶然性灵感,这种意识活动是现实世界中没有与之对应的“纯粹的现实”,而艺术品问世就是将“纯粹的现实”以物质材料的形式构建出来并赋予意义的过程。正因为艺术创作过程的独特性,使得艺术品的外观、材质等无法复制,布兰迪在修复理论中更加强调历史与文化真实对于文物保护的重要性,这些哲学思想为最小干预原则的形成奠定了逻辑基础。

二、最小干预原则的形成及发展过程

(一)最小干预思想的萌芽

16—17世纪西方美术作品收藏之风盛行,墙画分离法、壁画固定法等保护方法也随之发展。由于艺术家们的保护方法和理念各异,根据实际需要重新绘制、局部割裂原画等过度干预的案例屡见不鲜。贝洛里在指导拉斐尔保护壁画工作中提出要“给予最大程度的关心”,马拉塔(Carlo Maratta)受其影响也在壁画保护中运用重新补绘的方法,然而上述的保护行为并不利于艺术品的完整保存。

至18世纪,文物保护思想发生了转变,人们逐渐认识到早期的过度干预破坏了作品本身的艺术价值和历史价值。因此,在修复过程中是否应采取更多的干预措施引发了激烈的讨论。彼得罗·爱德华兹(Pietro Edwards)主张尊重原有的艺术品,反对肆意地添加或删减。卡瓦萨皮也认为对残缺艺术品进行过多的干预不能称为保护行为,在背景资料尚不清楚的情况下也不应进行复原;同时他提出保护应以文物的创作思想为依据,违背原有的艺术品风格则会影响后人的观赏及研究[5]。尽管此时并未出现代表性的保护理论,但艺术家们尝试寻求一种更为理性的保护方法。正是人们在保护过程中不断地反思和探索,才促使最小干预原则逐步形成。

19世纪初期最小干预原则的思想萌芽——极少主义保护思想开始形成,意大利新古典主义雕塑家卡诺瓦(Antonio Canova)提出了“极少主义”思想。他坚持认为修复面临着风险,需要判断干预的后果,而以当前的修复技艺无法保证修复质量为由拒绝修复著名的古希腊“埃尔金大理石雕塑”(Elgin Marbles)。因此,要尽可能采取较少的措施对文物进行干预,维持文物的现状,能不动的就不动[6]。同时,他提倡古建筑保护应控制在最低的需求限度内,仅限于最基本层面的维持和加固即可,并主张维护完整性才可以彰显出文物的价值,因而必须充分尊重和保护历史的真实性[7]。罗马斗兽场的第一次修复即践行了这一思想,多次地震致使罗马斗兽场发生严重的倾斜,木构支架岌岌可危。修复师通过在破损部位砌筑扶壁、拱内砌墙等方式对斗兽场进行基本加固和稳定,以维护斗兽场的历史原貌。卡诺瓦的“极少主义”思想更强调保存罗马斗兽场每一个建筑残片的原始状态,并非刻意地进行复原,这次干预行为不仅充分体现了修复师对古代遗迹的崇敬之情,最大程度地保护了前人的精神文明成果,还为最小干预原则的正式提出奠定了思想基础。

(二)最小干预原则的正式提出

20世纪以来,随着新的史学意识和哲学思想的发展,意大利学派更加注重寻求艺术欣赏性与历史真实性之间的平衡,进而形成了较为折衷和成熟的保护理论。评价性(又称鉴定性)修复代表人物布兰迪认为艺术作品是不可分割的整体,即使艺术作品的碎片也具有“潜在的一体性”,保护便是重现“一体性”的行为。保护不是为了追求艺术性而重新翻新,也不是根据推测使其重现初始的状态,而是确保这些传递艺术形象的材料可以传承下去。以始建于9世纪的意大利标志性建筑——圣马可钟楼(Campaniledi San Marco)的修复为例,相较于大规模的重建行为,布兰迪认为同样满足保护目标的小范围的干预行为更利于历史建筑的长久保护[8]。

因此,布兰迪在《修复理论》中正式提出了最小干预原则,即应最大程度地维护保护对象的内在本质,避免对其进行实质性改动[9]。最小干预原则要求在保护工作中避免经验主义,从艺术作品本身出发,依据美学和史学价值判断干预的可行性,并对重建“潜在一体性”的修复限度作出规定,即应避免违背客观性的造假行为,不要掩盖原有的历史痕迹[10]。同时,最小干预原则禁止修复师在修复中发挥想象力,防止其擅自修复残片使其达到所谓的“完好”状态。艺术作品的创作意识和手段具有独特性,若为追求艺术效果而进行过多的个人解读,则陷入了过度修复的误区。布兰迪所提出的最小程度干预的修复思路,不仅奠定了主流修复理论的基础,还为早期艺术作品的保护工作提供了重要的实践依据。

(三)最小干预原则的发展

第二次世界大战中大量文物被掠夺,古建筑物也遭到不同程度的损毁。战争结束后,工业文明和城市建设的快速发展使历史建筑面临着拆毁、重建问题,而现代主义对古迹价值和历史环境的冲击也引发了采取何种方式进行干预的讨论[11]。为适应时代的变化,1964年“第二届历史古迹建筑师及技师国际会议”(International Congress of Architects and Technicians of Historical Monuments)对古建筑的干预程度提出了更严格的要求,会议通过的《威尼斯宪章》(Venice Charter)规定,“任何添加均不允许,除非它们不至于贬低该建筑物的有趣部分、传统环境、布局平衡及其与周围环境的关系”,同时提出要避免过度使用修复材料,避免对保护对象造成不必要的损伤[12]。《威尼斯宪章》以尊重客观史实为干预的前提条件,强调各个时代的历史痕迹都应予以保护,在保护过程中控制保护的限度和范围,不得凭空想象进行干预,尽可能少地介入,以保证文物的历史真实性,为世界文化遗产的保护工作提供了国际公认的纲领性的保护准则。

1972年意大利公共教育部颁布的《修复宪章》(Italian Restoration Charter)延续了《威尼斯宪章》最小干预原则的指导思想,其中提到“适应性利用工作应限于最小限度,一丝不苟地保护外部形式,避免对古迹的类型性特征、结构性有机体、内部流线顺序进行敏感改动”,“应从实质性保护的角度审视所有的修复操作,尊重后来添加的元素,且无论如何应避免翻新式或复建式干预”[13]。《修复宪章》以尊重并防护各种构成元素的真实性作为保护的基本要求,将其视为任何干预行为的优先考虑条件,只有在必要的情况下方可进行最小范围的干预,例如在对壁画除尘时,应尽可能少地去除原本的粉化颜料,在对雕塑机械清除时不能影响雕塑本身及固着在上的材料等。《修复宪章》所制定的这些保护标准对古建筑保护、绘画与雕塑的除尘、清洗、加固等都有着重要的意义,同时又为世界各国的保护实践提供了指导方法。

三、最小干预原则的内涵

我们对于文物保护的认识是一个不断深化的过程,从对文物本身艺术及历史价值的认可到思考如何最大限度地保留文物信息,艺术、哲学思想都对当今文物保护原则的形成有着不可小视的推动作用。也正是因为保护措施不当会对文物产生不可逆的损害,在文物保护中实现最小干预则显得尤为重要。

文物在长期的埋藏过程中与周围环境产生直接或者间接的联系,文物实体的平衡状态因此遭到破坏。虽然文物在过去某个时空中的状态是不可知的,但文物所发生的变化都是各方面因素共同作用的结果。因此,文物的老化并不是绝对的偶然现象,而是相对必然的客观结果。在特定条件下文物的老化仍有规律可循,这就为文物保护行为提供了理论依据。

一般来说,我们通过统一的标准来对行为结果进行评价,但当评价对象复杂多样、存在条件和目的不尽相同时,往往难以对其实施统一的评价。不同的文物保护对象材料不同,所采取的保护措施不同,处于自然环境之中的文物与恒温恒湿条件下的馆藏文物的保存要求也不完全相同;又加之科学技术的进步也会促使新的保护技术的出现,这些不确定性因素致使最小干预这一原则并不能一概而论[14]。因此,最小干预原则具有相对性,应按照特定的时间、空间及保护对象和保护目标具体而论。最小干预原则并不代表片面地追求最小程度的保护,甚至不采取任何保护措施的极端方式,这种机械化的保护理念显然并不有利于文物的长久保存。最小干预原则即以实现保护文物安全这一目标为前提,在文物受损且在对文物本体进行必要干预的前提下尽可能地最小幅度地干预[15]。从本质上来说,最小干预原则强调的是最大程度地维护文物的真实性,即通过最小程度的介入来最大限度地保留文物的历史信息和维系文物的原本面貌,使文物的历史痕迹真实准确地留存下来。

四、最小干预原则在我国的应用与发展

(一)从“全面恢复”到“最小干预”

我国自古以来便有尚古崇古的文化传统,但由于对古建筑的修缮多出于实用目的来延续其寿命,较少关注其历史真实面目,在历朝历代的修缮中大修甚至重建等干预行为并不少见。20世纪初,在西方文物保护理念的影响之下,我国政府及学者愈发重视文物保护,我国近代文物保护理论在大量古建筑保护实践中逐渐形成。1930年我国第一个专注于传统建筑保护与研究的学术团体——中国营造学社正式创立。学社一方面积极吸收西方优秀的建筑保护技术,以专业视角勘测建筑,明确古建筑病害产生的原因并制定保护方案,支持必要时在古建筑保护中使用新材料进行加固、防腐处理;另一方面,也提出尽量保留原有结构,在结构上实施最小干预的修缮原则。这一原则虽然仅限于结构层面,但此时在保护中除考虑文物历史和艺术价值外,转而开始重视文物本体的安全性问题,一定程度上避免了为“焕然一新”而拆旧建新等大范围干预行为。

1932年梁思成在《蓟县独乐寺观音阁山门考》中结合我国建筑特点提出以保存现状为主、以恢复原状为最高目标的修缮原则,对干预行为更为慎重,尽量保留建筑物的历史特征,在证据充足的条件下才可进行复原,成为古建筑保护中一项重要的指导原则。但由于对文物“原状”的理解存在偏差,在早期保护实践工作中不难发现为全面恢复初建时状态甚至不惜拆除后人添加物等过度干预的案例。20世纪70年代山西五台山南禅寺的修复中为恢复唐朝初建时状态而对殿顶、门窗、脊兽等多处进行改动,并将唐代柱子外皮贴在新柱子表面,以追求古香古色的效果,使其与原貌截然不同[16]。福州华林寺大殿是江南现存最早的木质建筑物,由于年久失修,大殿构架歪闪、榫卯位移、副阶周匝损毁严重,亟待保护。1986年政府展开为期三年的修复工程,在这次修复中不仅拆除了清代新增建的部分,将大殿位置向东南方向迁移,还用筒板瓦替换了原有的瓦片,在屋脊末端添加鸱尾作为饰物[17]。然而这些追求“原状”的过度保护的案例却违背了历史建筑的真实性原则。

直至20世纪80年代,随着对外开放政策的实施,《威尼斯宪章》等国际性保护文件引入我国,我国学者在了解国外保护思想的过程中,也开始反思早期为实现“恢复原状”目标而采取的过度干预行为是否妥当。《威尼斯宪章》中强调要尊重应用于文物的正确贡献,对我国文物保护理念中力图将文物恢复至“初建状态”这一做法进行了修正,就历史上对文物所做的有价值改动都应予以保存这一观点达成了共识,这也使我国保护理念发生了从“全面恢复”到“最小干预”的转变。尽管《威尼斯宪章》对我国古建筑的保护影响逐渐扩大,但我国文物保护工程在原有保护理念的指导下已长达半个世纪之久,对于《威尼斯宪章》新原则的理解和吸收经历了一个较为缓慢的过程。随着国际文物保护机构的合作与交流日益频繁,至1990年初,最小干预原则逐渐为古建筑修缮工程所采纳,这也对修复提出了新的标准和要求。位于北京市密云区与河北省滦平县之间的司马台长城保护修缮工程依照最小干预原则,摒弃影响外观的大范围补砌、补筑行为,仅对残构进行钢架支扶、加固,以维持长城残损颓旧的历史状态,此项修复工作也受到联合国教科文组织(UNESCO)的赞誉。在1999年浙江武义延福寺大殿修缮中同样为减少对建筑本体的干预而采取局部落架的方式,并最大程度地保留前人修缮的历史痕迹[18]。最小干预原则不仅在杭州六和塔、河北正定广惠寺华塔等多项保护实践中有所体现,也在《中国文物古迹保护准则》的推动下成为我国文物保护工作的重要标准。2000年,由国家文物局与美国盖蒂文物保护研究所(The Getty Conservation Institute)、澳大利亚遗产委员会(Australian Heritage Council)合作编制的《中国文物古迹保护准则》将“尽可能减少干预”作为一项文物保护原则明确提出,规定除非涉及重大危险,不应进行更多的干预,且干预仅限于最必要部分并减少到最低限度[19]。在2015年修订版本中更加突出了最小干预等文物保护原则的重要性,并强调“干预应当限制在保证文物古迹安全的限度上,必须避免过度干预造成对文物古迹价值和历史、文化信息的改变”[20]。

(二)从“理念冲突”到“达成共识”

由于东西方古建筑材料及文化背景不同,西方文物保护理论多基于石构建筑这一保护对象,而我国木结构建筑保护实践中常采用的“落架大修”“彩画重绘”“原址重建”等保护方法常受到破坏文物真实性、违背最小干预原则的质疑。因此,最小干预原则等国际共识性文物保护理念是否适用于我国木结构建筑保护,针对不同的保护对象又该如何践行最小干预原则的讨论也从未中断。

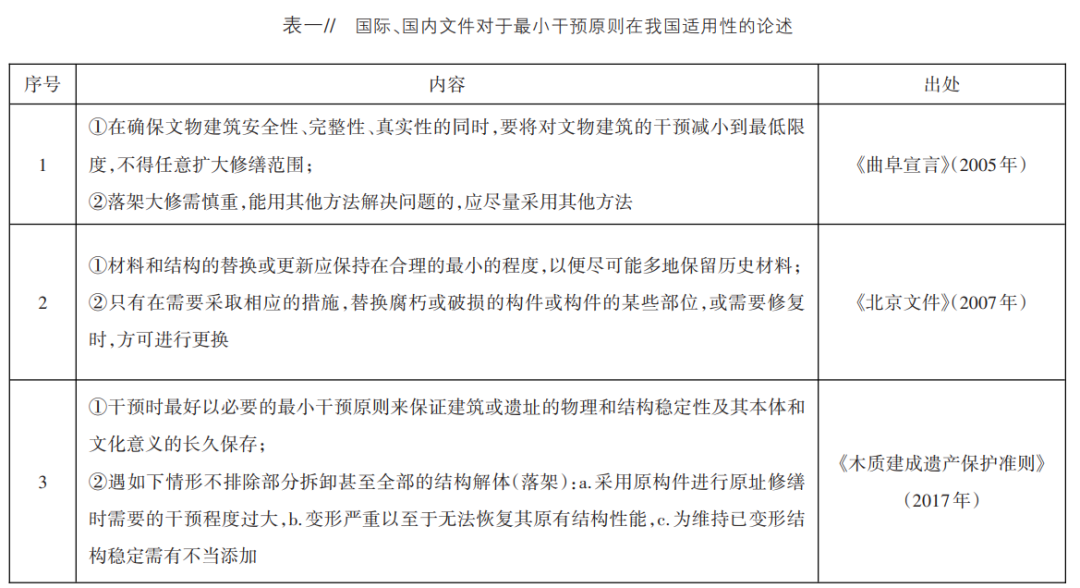

自国家启动“人文奥运文物保护计划”以来,故宫、明清皇家陵寝、天坛、颐和园等世界级文化遗产相继实施保护。在此次保护中,西方专家们对大面积的彩画重绘、翻新刷漆、瓦件更换的干预行为提出异议,东西方保护理念冲突问题也随之受到更多的关注。当代古建筑学者、艺匠工师结合多年来古建筑保护的工作经验,于2005年共同发表了适用于我国木构建筑保护的《曲阜宣言》。《曲阜宣言》肯定了最小干预原则在木结构建筑保护中的应用价值,提出对文物建筑的干预应减小到最低限度,不得任意扩大修缮范围;并规定彩画重绘、落架大修、原址重建应在合理的范围内慎重进行,不可改变文物原状[21]。2007年召开的“东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会”提出应基于文化环境的多样性来评估干预的合理性,并在实践层面上首次达成了国际共识。会议通过的《北京文件》进一步阐释了最小干预原则在我国古建筑保护中的应用,只有在需要时方可进行干预,“材料和结构的替换或更新应保持在合理的最小的程度,以便尽可能多地保留历史材料”,为东亚地区古建筑保护确立了实际操作准则[22]。

2017年由国际古迹遗址理事会(International Councilon Monuments and Sites,ICOMOS)国际木质遗产科学委员会(International Wood Committee)编制的《木质建成遗产保护准则》(Principles for the Conservation of the Wooden Built),在文化意义的基础上强调保护目标对干预行为的重要性,提出最小程度的干预应以必要性为衡量标准,即“干预最好以必要的最小干预来保证建筑或遗址的物理和结构稳定性及其本体和文化意义的长久保存”;而当面临原址修复的干预程度过大、变形严重且不可逆等情况时,落架大修同样是可取的[23]。发展至今的最小干预原则在吸收国际普适性保护理念的基础上,结合我国的文化背景及逐渐完善的保护经验,成为适用于我国文物保护的重要准则(表一)。

五、小结

伴随艺术和哲学思想的发展,文物保护专业人员对文物干预程度的认识经历了一个漫长的循序渐进过程。自18世纪以来,过度干预对文物的破坏促使文物保护意识发生转变,温克尔曼、卡瓦萨皮、卡诺瓦等艺术家们相继提出最小程度干预的思想。至20世纪,最小干预原则正式成为文物保护中一项基本原则,在不同的文物保护理念和背景的冲突中最小干预原则不断地发展、完善,进而形成适用于木结构建筑的更具灵活性和针对性的共识性保护原则。最小干预原则即“在必要的前提条件下采取最小程度的干预措施”。这一原则具有相对性,无法对保护效果进行统一衡量。在某种程度上,实施最小范围的干预也并不是最优选择,而是应依据具体的保护对象、条件和目标,尽量避免不必要的保护行为以争取保留文物最大的价值。