天禄琳琅| 郭志新:“天禄琳琅”《汉书》修复案例

2022年1月7日,“中华古籍保护计划”重大项目——清宫“天禄琳琅”修复项目正式结项并取得圆满成功。该项目不仅保证了修复任务的完成,还先后完成了近十项相关科研项目,研发了所需的修复材料,如瓷青纸、粉蜡笺等,并发表相关学术论文十余篇。现将相关成果予以分享。

(本文发表于《文津流觞》(第一辑),第153-158页。引用请以原刊为准。感谢郭志新老师及《文津流觞》授权发布!)

作者/ 国家图书馆古籍馆 郭志新

清代乾隆时期是中国古代宫廷藏书发展的巅峰,“掇其菁华,重加整比”而成的“天禄琳琅”善本特藏是其最具价值的部分。“天禄琳琅”藏书刻印精良,书品上佳,足以代表我国版刻印刷的高超技巧,而且流传有序,装帧考究,显示出历代公私藏家的无比珍护。此外,其中多有世间孤本,文献价值极高,为国之重宝。

“天禄琳琅”藏书作为清代内府善本专储,自建立到20世纪50年代,经历了二百余年的坎坷磨难,历尽炙、盗、兵、蠹,损失泰半①。散存于大陆图书馆、博物馆等公藏单位的天禄藏书,目前知见379部,以国家图书馆数量最多,计272部,是海内外收藏“天禄琳琅”宋元本最多的一家。

虽然贵为皇家藏书,“天禄琳琅”存到现在,有些书也已经破损得十分严重,无法进行正常展阅,破损原因也错综复杂,且存在进一步恶化的隐患,亟待进行抢救性修复。为此,国家图书馆在2013年启动了中华古籍保护计划实施以来最大的一次针对珍贵古籍的专项修复项目——馆藏“天禄琳琅”修复项目。它是国家图书馆继成功修复《赵城金藏》《永乐大典》、西夏文献、敦煌遗书等珍贵文献之后,又一次文物级别高、数量大的专项修复工程。

一、《汉书》介绍

《汉书》开创了我国以纪传断代为史的编纂体例。作者班固,字孟坚,扶风安陵(今陕西咸阳市)人。班固受家庭环境的影响,9岁便能诗文。16岁入洛阳太学就读。23岁因父丧回家乡,随即着手整理班彪所作《后传》,有志完成父业。东汉明帝永平元年(58),班固开始编纂《汉书》,前后经过二十多年,直到东汉章帝建初中叶,基本完成。《汉书》上起汉高祖,下终汉平帝、王莽之诛,包括西汉一代二百余年的史事,凡百篇,共八十多万字②。其中有些篇因篇幅太长,被后人分成上、下卷,或上、中、下卷,实际上共有一百二十卷。以下为“天禄琳琅”专藏中《汉书》册五(卷十七)的修复过程。

二、《汉书》册五的基本情况

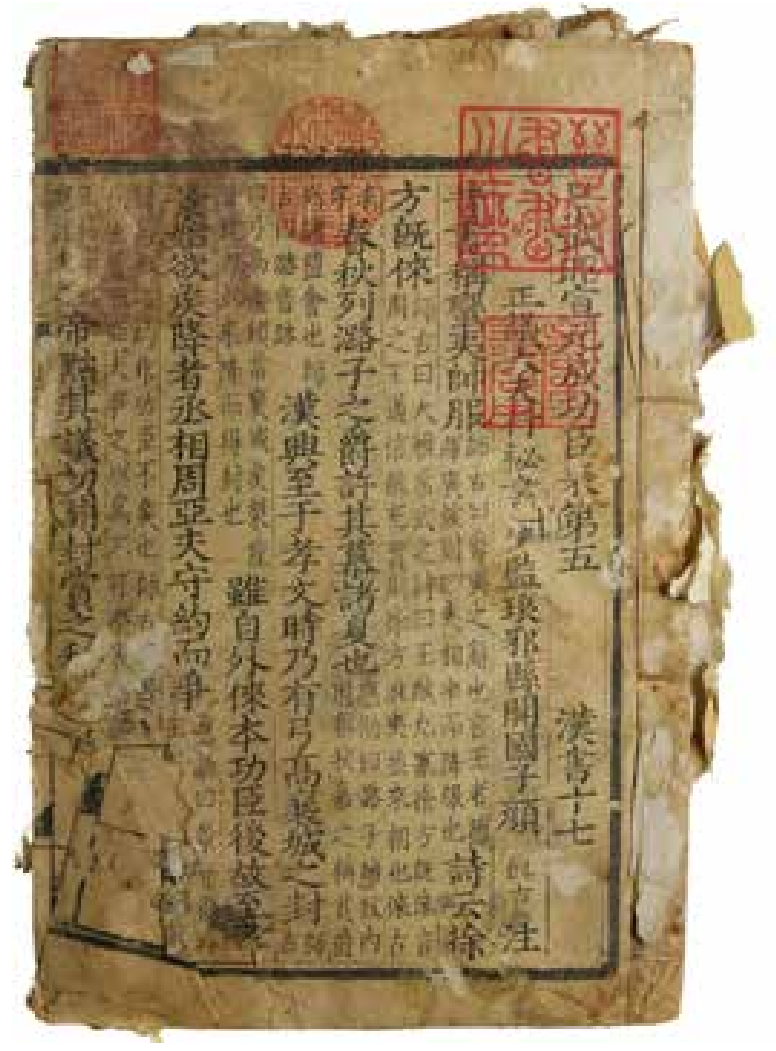

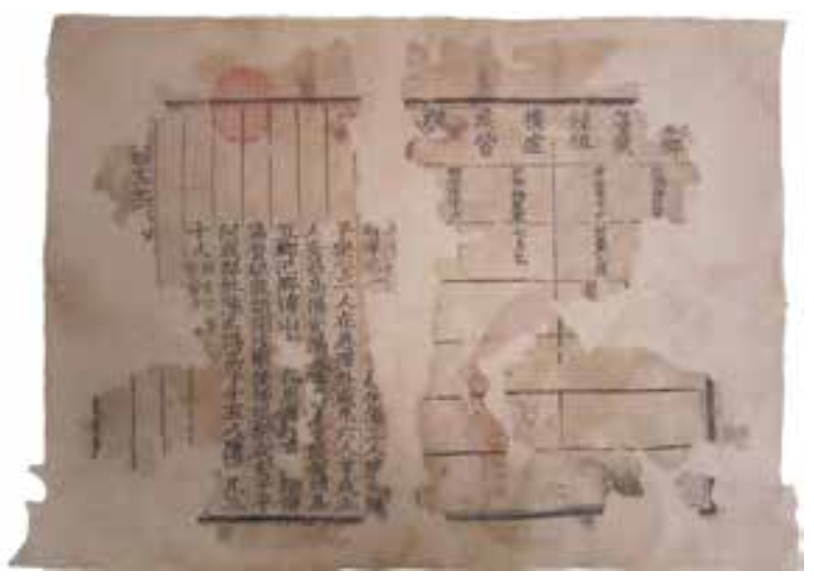

此书破损原因为磨损、褶皱、撕裂、缺损、霉蚀、糟朽、粘连、水渍等,其中霉蚀、粘连、缺损、糟朽为主要原因,破损级别为重度破损。修复的难点为分离书叶与衬纸、去霉、染配书衣、拼对补破等。在着手修复《汉书》之前,首先对其进行拍照(图1、图2),填写修复档案。

图1 正面封面和前护叶缺失

图2 背面书衣

三、制定修复方案

针对文献现存的基本状况和破损原因,制定修复方案:对书进行拆解,分离书叶和衬纸的同时进行标页码、书叶除尘和除霉的清洁工作;染制修补书叶、护叶用纸和溜口纸,染配书衣,染制包角所用的绢;进行溜口、修补和拼对,把文献脱落、夹杂的残片一一拼对还原上去;进行最后的订纸捻、包角、上皮、订线,完善修复档案的工作。

四、修复过程

(一)拆解

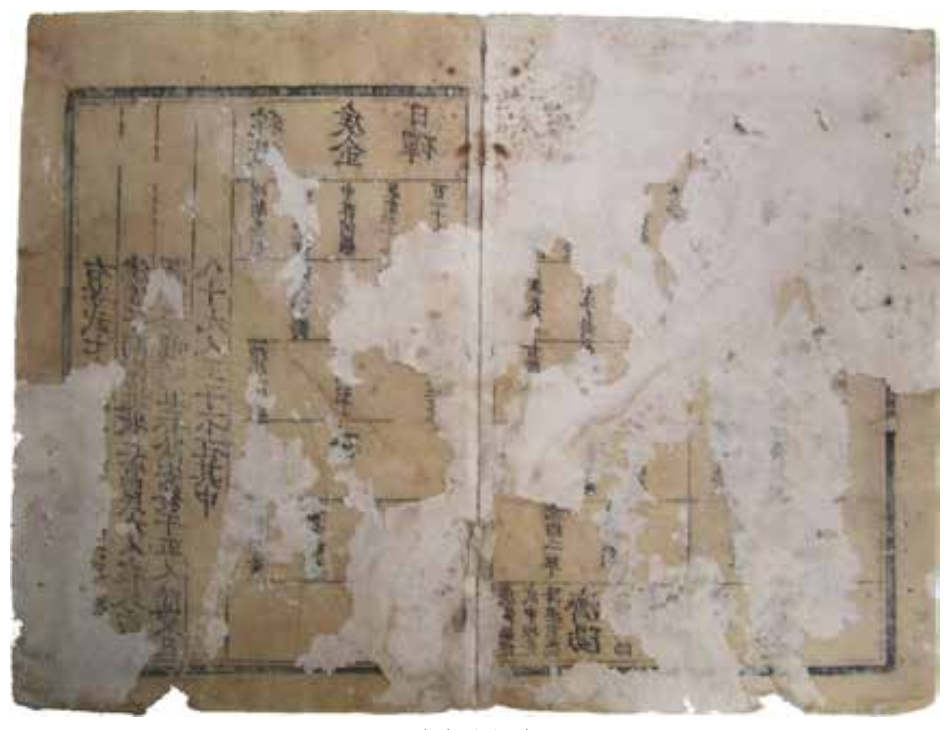

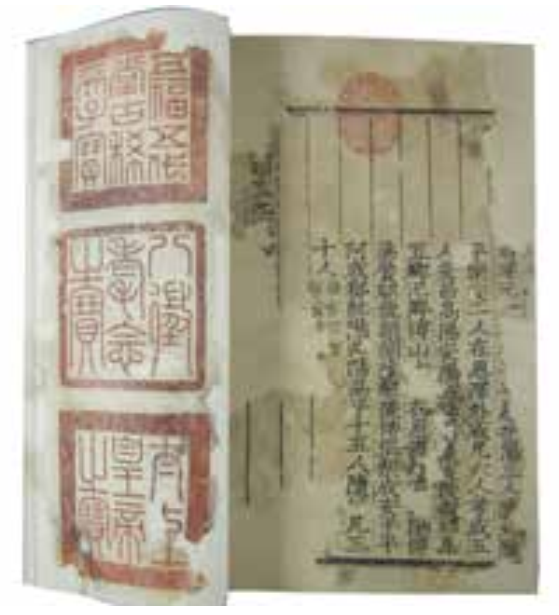

原来的书线已经严重老化断裂,拆掉的书线放到自封袋中保留存档,以便后续在染制书线的步骤时有迹可寻:按照原来书线的质地、粗细进行选择,按照原来书线的颜色进行染制。由于文献霉蚀、糟朽,整册书的书叶纤维韧性差,在翻动过程中容易造成二次损坏。对于书叶脱落或夹杂的残片,也要保存记录好位置信息,以便准确拼对和还原上去。为了尽量减少在拆解过程中的翻动次数,标注页码和分离书叶与衬纸(图3)同步进行。

由于历史上保存不当,经历受潮和霉菌的侵蚀,衬纸和书叶已经粘连在一起,很难被完整地揭开。需要用竹起子插进衬纸与书叶间的空隙处,起子头部贴着书叶慢慢移动,注意保持起子的角度,不要损伤到书叶。当觉得移动受阻时,改变起子方向或另外挑选空隙,一点点进行分离。衬纸被霉蚀后失去韧性,纤维断裂,部分甚至板结呈粉末状,需要用竹起子轻轻刮掉,然后用软毛刷在通风橱内进行清扫,将霉菌和尘土也一并清理干净。注意要顺着污染区域由内而外扫除,不要污染到没有受到霉蚀的地方。假如霉污不易清扫掉,可以使用软橡皮或面团去除。面团用面粉加适量的水和成,以不掉面粉不粘手为宜,静置一会后,取一小块在有霉污和灰尘的地方轻揉,脏了再换新的面团。书叶上残留的衬纸用镊子夹掉,或者用指腹轻轻搓干净。

书叶上霉菌的年代久远,已经失去了活性。现在文献的存藏环境恒温恒湿,霉菌很难再生长和繁殖,霉蚀的面积基本不会再扩大。此种情况下,没有选用药水除霉,避免药水的残留对文献造成二次伤害。

图3 分离书叶与衬纸

在拆解过程中发现附在最后的书叶和书衣并不属于此册,记录下发现的位置,并用纸包好保存起来。

(二)染纸、染绢、染书线

染修复书叶用纸:找质地、帘纹、薄厚一致的竹纸染色做旧后作为补纸。把橡碗子、普洱、黄柏经过清洗、浸泡后煮开两三次,过滤后兑在一起,用纸条试色调整比例,配成需要的颜色。染液中还加了少量的墨汁以作旧色。把热的染液倒入不锈钢水槽中,竹纸裁成四周略小于水槽的尺寸。取一叠竹纸浸到水槽中,待其充分吸收染液后提起纸的两端,放到支成斜坡的裱板上控走多余的染液。用圆木棒从上往下擀走气泡和多余的水分。把这叠纸放到晾纸架上晾一会后再分成几小叠,干燥后进行分离。用来溜口和局部加固托裱的薄皮纸也按此法染制。

将另一部分染液过滤后稀释,染几张颜色略浅于书叶的护叶纸。

染配书衣:书衣为旧土黄色,是染色后表面经过洒金的纸。备好宣纸裁成合适的大小,用藤黄、赭石、明胶、墨和高岭土配成一定浓度的染液,过滤后在宣纸上刷染,因单张不容易染色均匀,所以采用叠刷的方式进行染色,染完后把整叠纸倒扣静置几分钟,使颜色更加均匀。之后逐张揭开,再利用纸筒、金箔和黄豆等在染色的纸上均匀洒金箔,利用纸上未干的胶固定,略等片刻,至纸张稍干再垫化纤纸,用棕刷排刷,使金箔牢牢地与染过色的纸结合在一起。待其干燥后再在洒金的背面托一层纸使厚度与其他书衣保持一致,上墙绷平备用。

用赭石、藤黄、花青和墨配成旧米黄色,过滤后刷染托过的绢,把色绢上墙绷平干燥后作为包角的材料。

取一部分染液调好深浅并过滤后,和事先绕好的线一起放进锅里煮一会儿,捞出线晾干,并绕在纸板上保存以备装订时使用。

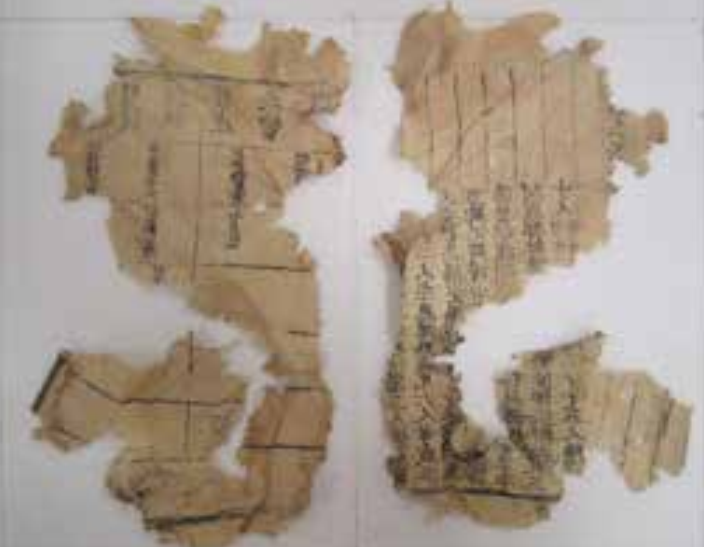

(三)拼对、修补书叶

霉蚀、磨损、撕裂等因素导致书叶破烂不堪,一叶纸的内容可能七零八落分散在不同的书叶里,给拼对带来很大困难。想要把这些碎片最大限度地拼凑完整,不仅需要很强的观察力和动手能力,还需要很好的耐心。明代周嘉胄在《装潢志》中提到 “补天之手,贯虱之睛,灵慧虚和,心细如发”,便是古籍修复师应具备的本领。

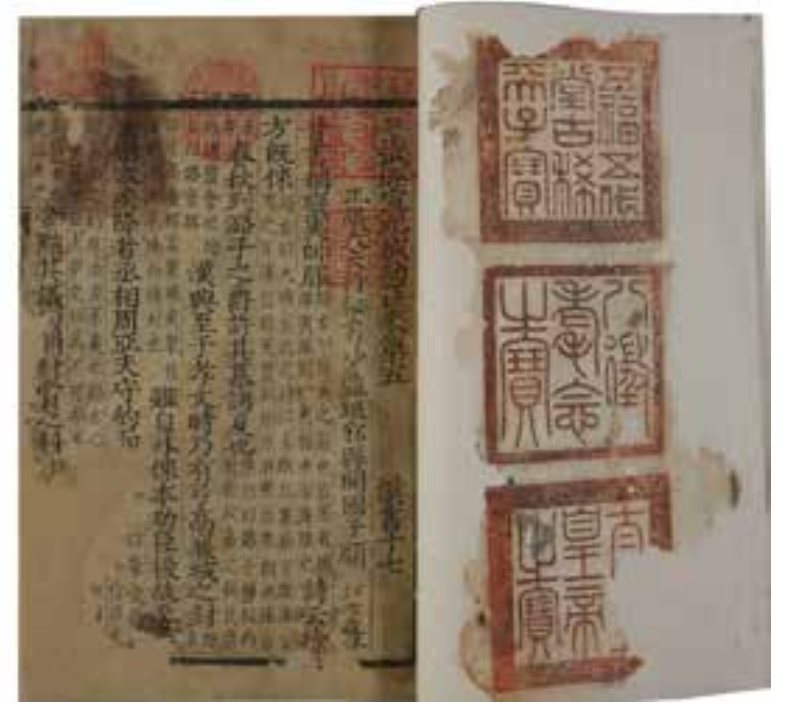

取一张化纤纸放在透光补书板上,把一张糟朽褶皱的书叶连同属于此叶的残片放置其上,先粗略地摆放好位置,然后根据书叶中缺口形状、界栏、钤章、文字笔划等特点,借助镊子、针锥再次调整定位。“天禄琳琅”藏书玺印钤盖统一,前后靠近书叶的护叶上,从上至下依次钤有“五福五代堂古稀天子宝”“八征耄念之宝”“太上皇帝之宝”三枚朱文大方印。把残破的印章依此拼对并进行修补(图4—图7)。

图4 把残片摆好位置

图5 展平并修补

图6 残损的印章

图6 残损的印章

图7 拼对后的印章

用毛笔蘸清水展平书叶和残片,有水渍脏污的地方适当多上一些水,用毛笔轻轻按压挤出脏污的水分并用毛巾吸走。再用干净潮湿的毛巾卷轻按书叶使其固定在化纤纸上。毛笔蘸稀浆糊涂在缺损和裂缝的边缘,用补纸和薄皮纸进行补破和溜口,絮化的地方用薄皮纸局部托裱加固。

(四)压平、折页、放衬纸

修补好的书叶晾干后上下垫吸水纸喷潮压平。待书叶、护叶压平后进行折页并再次压平。取出较为完整的一叶以此为标准剪齐书叶。虽然原书叶中有衬纸,但是考虑到大部分衬纸经过受潮霉蚀后失去韧性,已经糟朽不堪,没有再还原的必要,所以选用与原衬纸质地、薄厚一致的竹纸来代替衬纸。将书叶分成小叠并锤平,放入事先折页压平的衬纸,使书口处重叠在一起,裁齐多余衬纸,墩齐下脚、齐栏后上压力机压实。

(五)齐栏、包角、装订

取出压平的书叶,为了减少对书的伤害,按照原来的纸捻位置订纸捻。算出包角的大小,剪下合适尺寸的绢进行包角。把书皮纸下墙打蜡后用砑石砑光。将砑光后的书皮放在最上面的护叶上,比照书的大小,沿书口和书背边缘分别回折进去一长条,并在书背处靠近纸捻位置点两三点浆糊固定。另一张书皮亦按此方法进行操作。剪去上下边多余的部分。靠近书口的位置跟护叶回折的部分粘在一起,靠近书背的一边扎四个线眼,孔洞要贯穿上下书皮,然后取长度合适的书线进行装订(图8)。装订的标准是书平口正。即书置于桌面上各角平齐,不能一边高一边低;书口的截面应垂直于桌面。如出现书不平,则可能是在锤书的过程中没有把缺损处补纸重合的位置锤下去,需要反复锤几次修补的位置,最终达到想要的效果。另外,有时候在订线过程中,线的松紧控制不当,若书背处订得过紧,平放后会低于书口处。如果发现书口不正,问题可能出现在齐栏环节没有认真齐好,或装订时不小心碰到了齐好栏的书叶。所以装订时要在书上放置尺板和铅块,保证全部书叶在用书锥订眼时保持原位不移动。在下纸捻的时候也压上重物,保证书口在穿纸捻和打结固定纸捻的时候不发生倾斜。

图8 装订后的效果

五、结语

无论在修复材料的选用还是染色方面,要遵循“整旧如旧”的修复原则,保证修复后的古籍保留之前的风貌(图9、图10)。另外,对于原书中夹杂的残片要尽可能还原。此册书末尾的书叶和书衣经过判断不属本册,切莫和此册装订在一起,要单独保存,待修复完成后,一并上交。为了达到书平口正的修复要求,在齐栏和装订环节也要谨慎操作。对于缺失书衣和包角的书籍,要参考其他卷册染制,达到整体的协调与统一。

图9 修复后的书叶

图10 修复后的护页和第一页