天禄琳琅| 朱振彬:国家图书馆“天禄琳琅”专藏修复札记二则

字号:T|T

2022-01-20 19:56 来源:国家古籍保护中心

2022年1月7日,“中华古籍保护计划”重大项目——清宫“天禄琳琅”修复项目正式结项并取得圆满成功。该项目不仅保证了修复任务的完成,还先后完成了近十项相关科研项目,研发了所需的修复材料,如瓷青纸、粉蜡笺等,并发表相关学术论文十余篇。现将相关成果予以分享。

(本文发表于《文津学志》2018年(第十一辑),第424-429页。此为作者Word的版,引用请以原刊为准。感谢朱振彬老师及《文津学志》授权发布!)

作者/ 国家图书馆古籍馆 朱振彬

内容提要:介紹“天禄琳瑯”舊藏元刻本《事文類聚翰墨全書》第四十六册修復采取措施及措施制定的依據,以及明刻本《十七史詳節》修復中發現的一種接背方法。在爲修復存史的同時,也供同行在修復工作中參考借鑒。

關鍵詞:天禄琳琅 古籍修復 修復史 接背

國家圖書館于2013年8月27日啓動了館藏清宫“天禄琳琅”珍籍的修復項目。該項目自開展以來,遵循“搶救性修復”“整舊如舊”等原則,注重建立完備的修復檔案,并以科學檢測爲依據,指導修復工作。本文介绍修復“天禄琳琅”珍籍元刻本《事文類聚翰墨全書》第四十六册修復案例,以及在明刻本《十七史詳節》中發現的一種舊接背方法。

一、元刻本《事文類聚翰墨全書》第四十六册襯紙的去留復

《事文類聚翰墨全書》是現存宋、元時期部頭最大、影響最大的民間交際、應用類書。編者劉應李,建寧建陽(今福建建陽)人,出身于儒學世家,南宋咸淳十年(1274)進士。

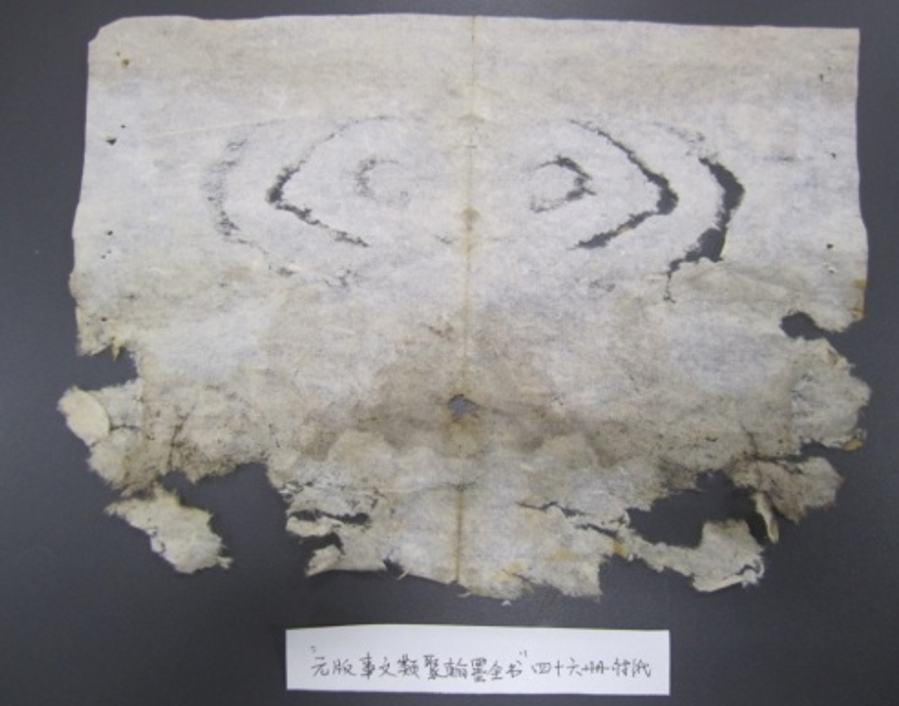

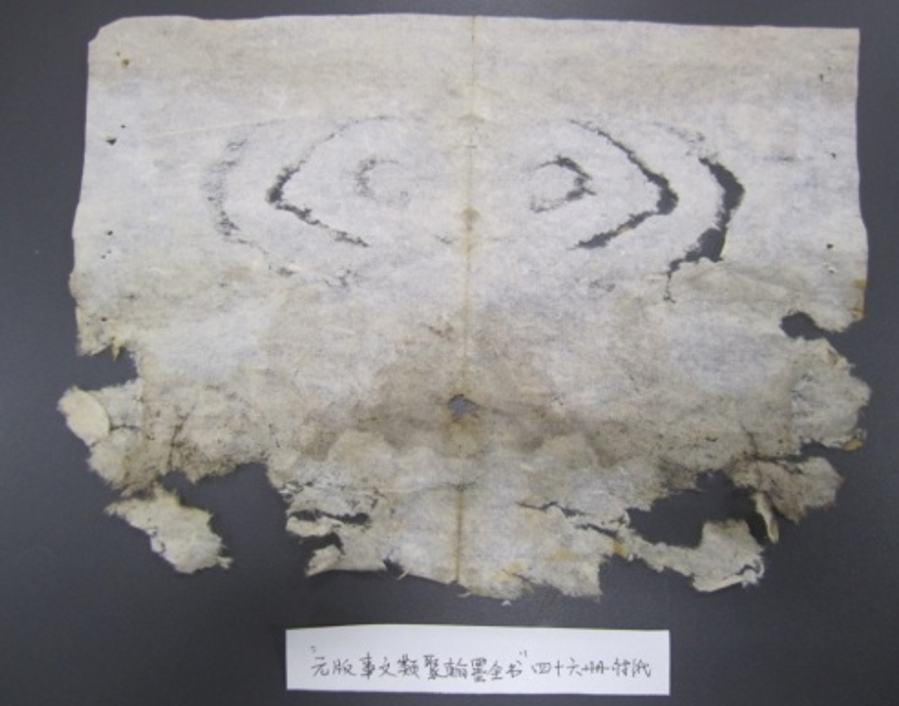

傳世的《事文類聚翰墨全書》有大德本、泰定本、明初本三種版本。此本爲元刻本。待修復者爲第四十六册。四眼綫裝,豆青蠟箋書衣,雙魚尾,雙黑口,文武欄。半葉12行,每行20字。開本高186厘米,寬125厘米。帶襯,米色包角。(見圖1)

经紙纖維分析測試,書葉爲百分之百毛竹,竹纖維打漿度偏低,有大量未分散的纖維束。局部纖維發生明顯的糟朽、碎化,老化比較嚴重。

通册糟朽、發黴、粘連并形成書磚。書前副葉所鈐乾隆三璽殘損,正文第一葉“乾隆御覽之寶”殘,“天禄繼鑑”殘。後副葉“乾隆三璽”缺,卷末所鈐“乾隆御覽之寶”殘,“天禄琳琅”殘。前後書衣殘,包角殘。

由以上破損情况,可見此書破損嚴重。對此類糟朽、發黴、粘連狀况的古籍的修復,筆者在《文津學志》第十輯中發表的《國家圖書館“天禄琳琅”專藏修復案例》一文中已有闡述。在此不再贅述,而是重點談一下關于此書襯紙的去留問題。

所謂襯紙,是在對古籍進行修復時,經溜口或修補後的書葉在錘書後書口或葉面仍然凹凸不平,必須在補過的書葉裏面襯一張紙,以恢復書的平整。這便是襯紙在古籍修復中的作用。乾隆年間由四庫開館而興的琉璃廠書肆中,一些書商爲求暴利,將一册或一套綫裝書在原有册數的基礎上進行拆分,使册數增加。書册遭人爲拆分後,爲保持原書厚度,便在書葉中襯紙。這種方法在當時的琉璃廠書鋪中較爲流行。爲了節約起見,一些書鋪常用廢棄的舊書葉充當襯紙。

《天禄琳琅》專藏修復項目自開展以來,發現不少書都有襯紙。主要有兩種襯紙方法。一種是單純爲增加厚度而襯紙,如本文所述元刻《事文類聚翰墨全書》等。另一種是“連補帶襯”,就是把補和襯兩道工序合二爲一,這是一種不正確的襯紙方法。如《宋版玉篇》《宋版春秋經傳集解》《趙注孟子》《班馬字類》等。關于這些襯紙,筆者向來的觀點是儘量保留。因爲這些襯紙也大致有兩百年的歷史了。保留這些襯紙,對保證珍籍修復後舊裝“味道”不變,也就是保留書的原貌,無疑是恰當的舉措。故在修復《天禄琳琅》專藏過程中,雖然遇到的襯紙或大都有破損、或因“連補帶襯”不易揭補,但通過補或揭,大都儘量保留了下來。

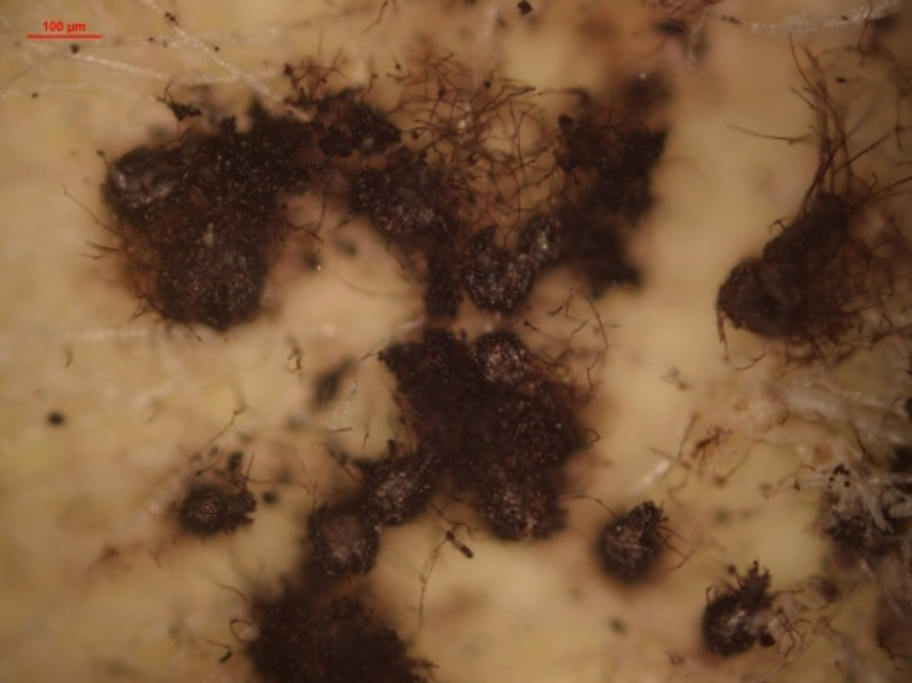

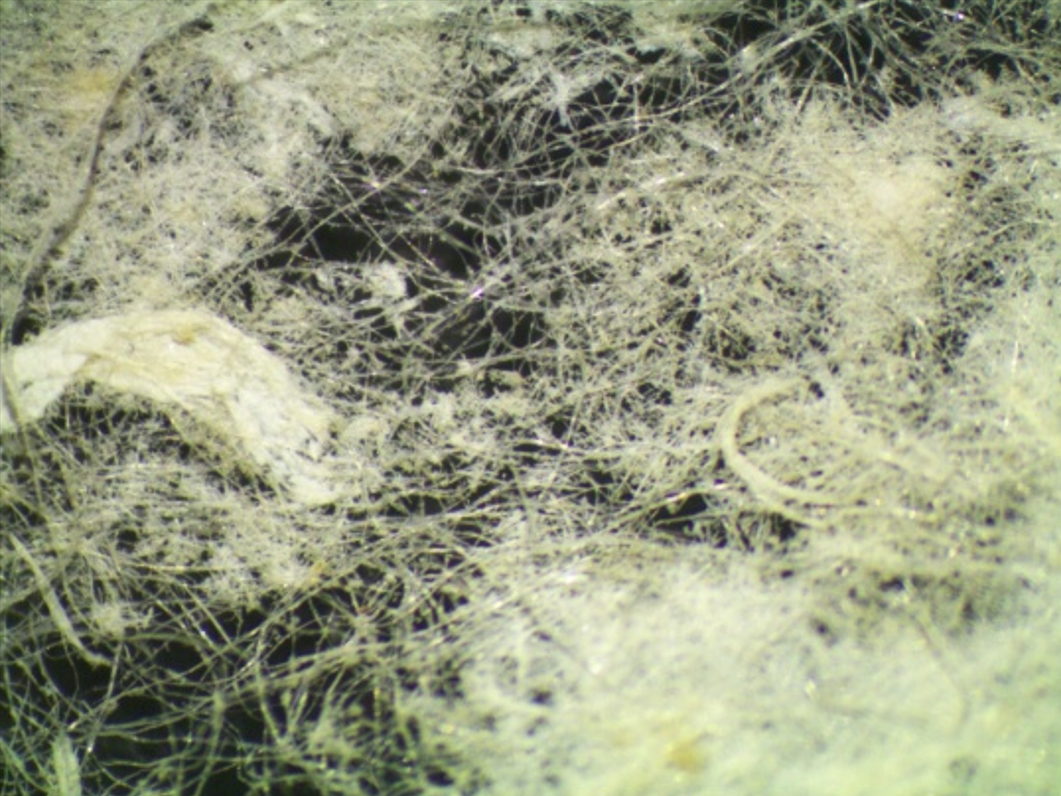

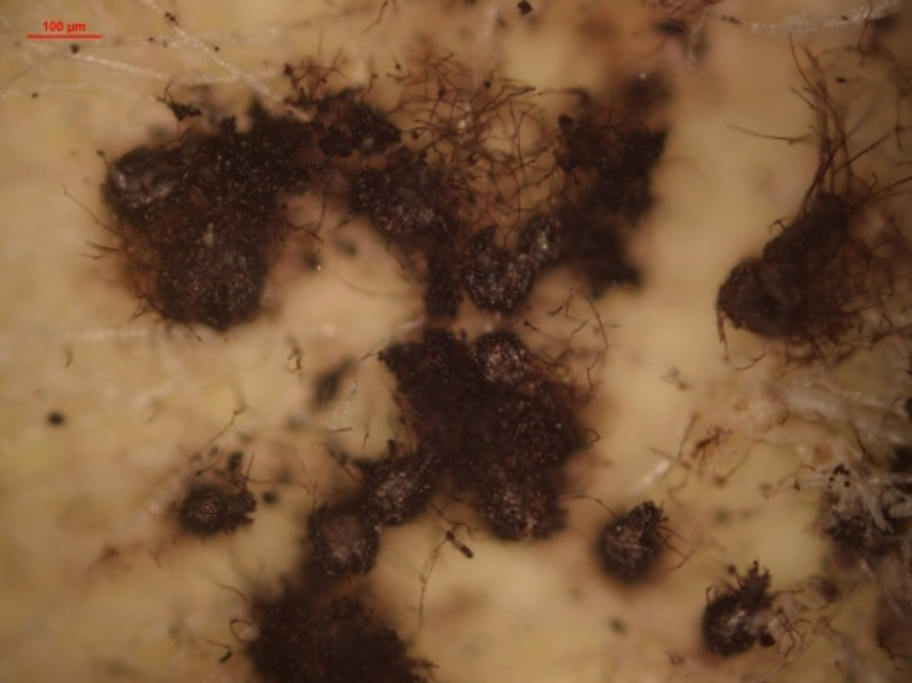

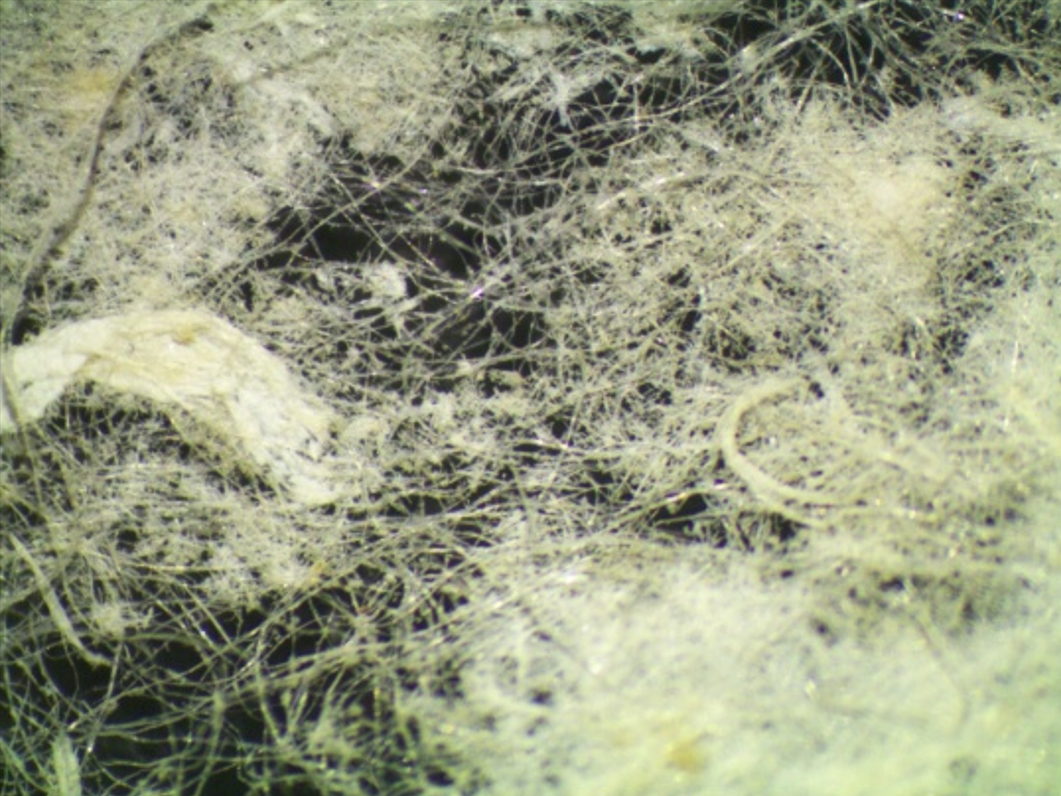

但是,也應具體問題具體分析。在《事文類聚翰墨全書》第四十六册修復過程中,便遇到了襯紙去留問題。此册與此書其他册的襯紙不盡相同。《事文類聚翰墨全書》破損情况大多爲粘連、糟朽,襯紙整體形態還算完整。糟朽部分采取加固等技術手段後,仍可以利用。故修補後,重新歸于原位。對此册的襯紙做纖維檢測發現,其纖維成分爲青檀皮85%,稻草15%。襯紙下半部分纖維呈旋轉狀斷裂,外觀形態已改變。造成這種斷裂的原因,筆者認爲主要是襯紙與書葉受水浸後,書葉由濕轉乾的過程中,襯紙産生了收縮。又由于此書襯紙已經糟朽,同時襯紙的成份中檀皮纖維組織比較稀疏,故在遇水收縮的過程中産生了斷裂。另外,襯紙上半部分在顯微鏡下觀察,糟朽、黴菌侵蝕嚴重,且纖維韌性已完全喪失,纖維斷裂。襯紙上半部分完全被菌團所覆蓋,菌團由大量的孢子和菌絲組成。

圖2 襯紙破損狀况

圖3 顯微鏡下所見襯紙上的黴菌孢子

圖4 顯微鏡下襯紙斷裂處纖維形態

對于這樣的襯紙,筆者認爲應該捨棄。因爲襯紙的主要作用就是保護書葉。而這種狀態下的襯紙已經失去了保護書葉的功能。并且一旦環境適宜,菌團復活,將給書籍本身帶來災難性的後果。因此此書修復後,没有用舊襯,而選用了楮皮、竹混料新襯。選擇混料紙,是因爲此類紙張的柔韌性與宣紙相似,而且在挑選時選擇本白色,與原襯紙的顔色非常接近,所以選擇此種紙張材料能够最大限度還原原貌。

通過對元刻《事文類聚翰墨全書》第四十六册的修復,得到一個啓示。我們在對古籍修復時,采取的一切措施,都應有利于古籍的長久保存,有利于古籍生命的延續。筆者認爲,這也是我們采取一切修復措施的出發點。這一認識,也體現在筆者對《天禄琳琅》珍籍修復工作的全過程之中。如對明嘉靖本《六家文選》卷四十二的修復。在修復之前,此書并没有襯紙。但是在修復過程中發現,此書絮化嚴重,書葉非常薄,給人一觸即破的感覺。這種狀態下,書葉和字迹極易受損。所以,爲保護超薄的書葉,對其添加了襯紙。加了襯紙後,間接增强了書葉的韌性,對字迹也起到了保護和加固的作用。另外,在對明萬曆刻本《丹淵集》的修復過程中發現,此書破損嚴重,紙張强度基本喪失。如果仍采用傳統的錘書方法恢復書葉平整,無疑對已失去韌性的書葉又造成一次破壞。故筆者采取了不錘書而襯紙的辦法,使書葉恢復原狀。通過以上這些例子可以看出,襯紙的取捨完全是根據古籍的不同破損情况以及是否有利于其生命延續而定的。

二、明刻本《十七史詳節》修復中發現的一種新的接背方法

《十七史詳節》係南宋呂祖謙輯。呂祖謙(1137—1181),南宋哲學家、史學家。《十七史詳節》是作者讀正史而節抄選編之本,在一定程度上反映了他的學術觀點和人格理想。

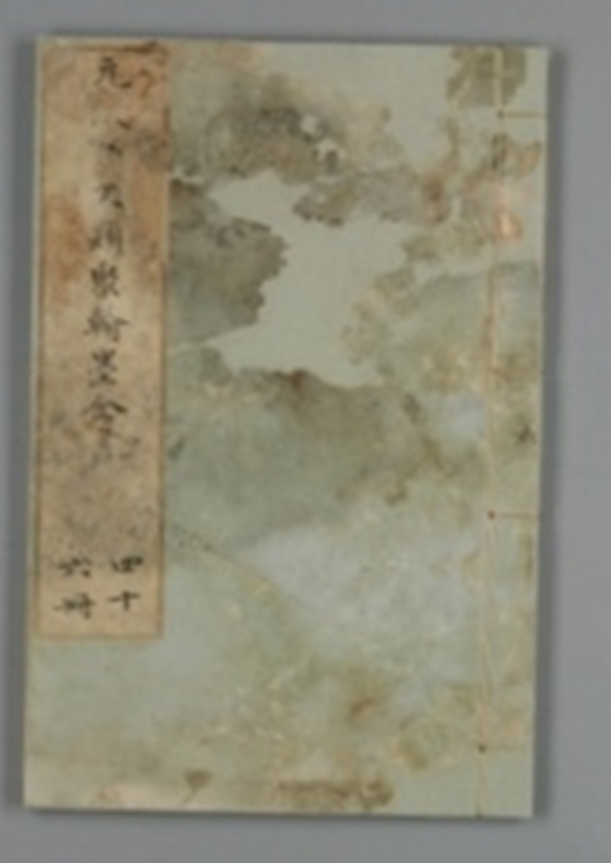

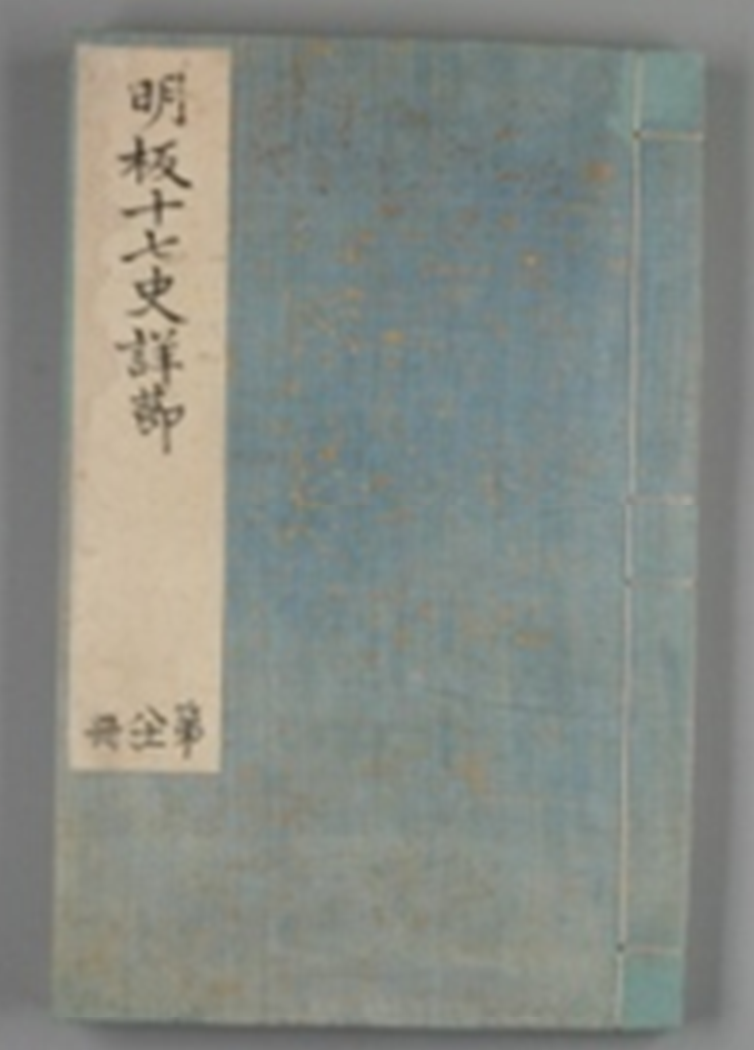

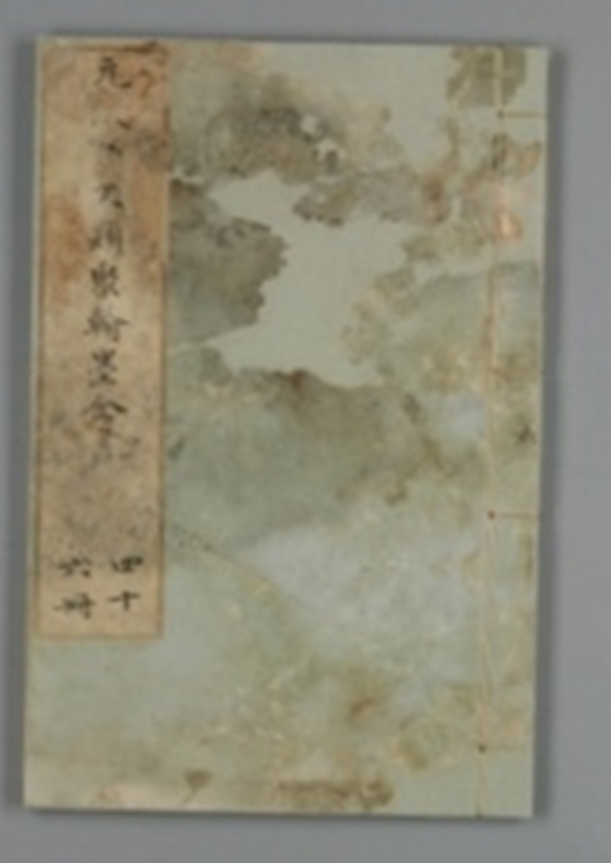

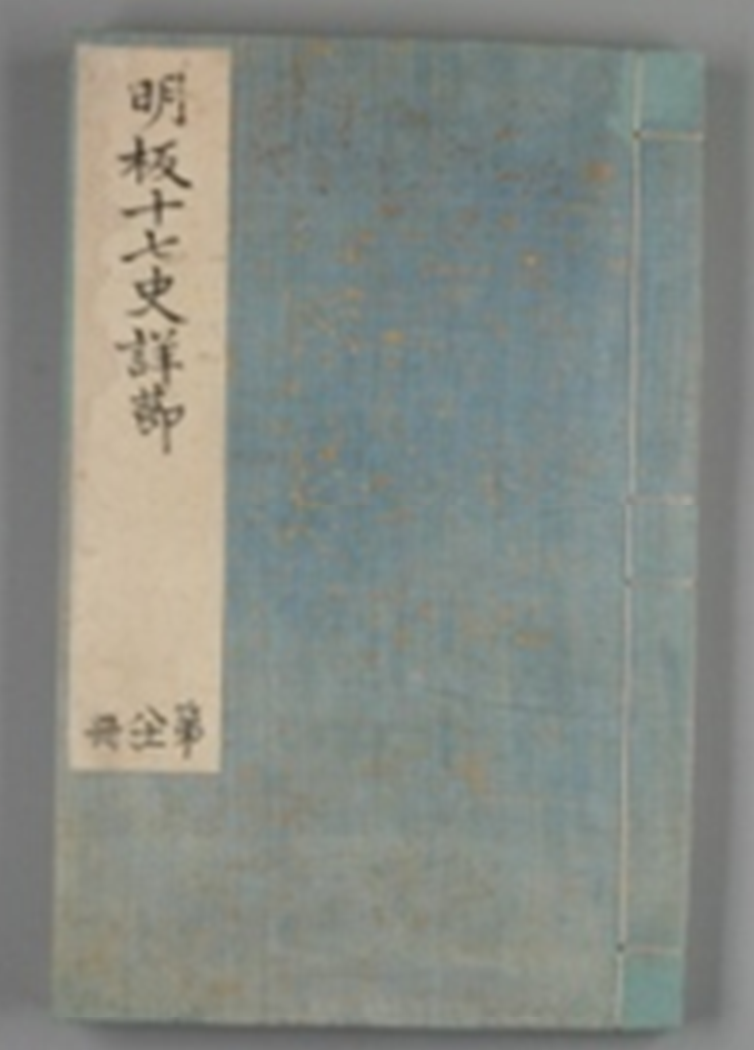

《十七史詳節》爲明正德刻本。全書應爲273卷,國家圖書館藏本存29卷,10册。四眼綫裝,湖藍色灑金絹衣,米色灑金書簽。雙魚尾,白口,文武欄。半葉13行,每行26字。書寬143厘米,書高223厘米。有前人修復痕迹(劃欄、連補帶襯),接背。(見圖6)

圖6 明刻本《十七史詳節》第八十一册修復前

此書破損情况爲蟲蛀、綫斷并葉散。從破損程度來看,并不十分嚴重。更值得注意的是此書的接背方法。

接背,亦稱“接腦”,爲古籍修復術語。在古籍修復中,常常出現一種情况,就是有的書因書腦過于窄小,訂綫後易壓邊框和圖文。而采用接背的方法後,狹小的書腦立見闊綽。

接背的常規方法有三種:襯紙接法、不襯紙接法、拼接法。所謂襯紙接法,就是在對書葉進行襯紙的同時,接寬書腦。清代藏書家黄丕烈在《陶杜詩選》題跋中説:“裝成展讀,因腦頭狹小,殊不耐觀。覆命工易紙覆襯接腦,始可開展。”①黄跋所説的“覆襯接腦”,當爲襯紙接法。不襯紙接法,也叫粘接法。就是裁一些與書葉數量相等、與書葉高度一致、寬度視接背寬度而定的紙條、把紙條的左右兩邊,一邊粘在書腦距書脊2—3毫米處,另一邊回折與書脊邊緣相碰、此爲不襯紙接法。拼接法,又稱硬接法,是一種既不用襯紙,也不用糨糊,而只用紙捻把原書與接書腦的紙條連結起來的方法。以上爲古籍修復中普遍采用的三種接背方法。

圖7 接背外觀圖

筆者在對“天禄琳琅”專藏之《十七史詳節》第八十一册修復中發現了一種有别于以上三種的接背方法。修復之初,以爲該書采用的是拼接法,也就是俗稱的硬接法。但仔細觀察後發現并不是傳統的硬接法。不同之處有以下兩點:一是常用的硬接方法是將接背用紙裁成單葉紙條,而此書是把接背用紙疊成若干沓(見圖7)。二是固定方法不同,通常的硬接固定方法是采用紙捻固定。具體方法是把兩頭尖的紙捻,一頭固定在書葉上,一頭固定在接紙上。而此書接背不用紙捻固定。

此書的接背紙共有九沓。每沓六張。具體形式爲:每沓的折口都朝着書脊;另外,在第五葉書葉中間襯一張大于書腦的襯紙,并與第一沓在大于書腦部分點糨糊固定(見圖8)。在第15葉書葉中間襯一張大于書腦的襯紙,并與第二、第三沓在大于書腦的部分點糨糊固定。在第24葉中間襯一張大于書腦的襯紙,并與第四、第五沓在大于書腦位置點糨糊固定。在第33葉中間襯一張大于書腦的襯紙,并與第六沓在大于書腦位置點糨糊固定。在第42葉中間襯一張大于書腦的襯紙,并與第七、第八沓在大于書腦位置點糨糊固定。在最後鈐有乾隆三璽副葉中間襯一張大于該副葉書腦的襯紙,并與第九沓在大于書腦位置點糨糊固定。

從操作手法中可以看到,此種接背方法完全有别于常用的三種接背形式。那麽哪種古籍適合此種接背方法呢?以《十七史詳節》第八十一册爲例,此書接出部分只有6毫米左右。如果采用襯紙接法、不襯紙接法和硬接法三種形式進行接背,都要打捻固定。但狹窄的接出部分,没有下捻的空間。而這種接背方法無需打捻固定接出部分,只需一單捻固定在原書葉書脊處。因此這種接背方法較適合接出部分狹窄無法打捻的古籍。筆者在修復此書時原樣復原保留了此種接背方法(見圖9)。

圖9 明刻本《十七史詳節》第八十一册修復後

注釋:

① (清)黄丕烈撰、屠友詳校注:《蕘圃藏書題識》卷十,上海遠東出版社,1999年,827頁。