博物馆藏品风险评估模型的初步设计

2019年起,中国国家博物馆文保院开始对所有将要出展、外借、三维扫描的藏品从文物保护的角度进行评估,判断藏品是否适合参与后续工作,并提出为确保藏品安全稳定而应当采取的防护措施。这种评估并非仅针对藏品自身稳定性和病害状况的评估,而是结合了藏品将要经历的运输过程、工作场景、展览环境等多方面因素的综合评估。其目的是防范博物馆藏品风险,维护和保障藏品安全。

对博物馆藏品风险,刘舜强定义为“藏品遭受损害的可能性”,进一步解释为在藏品保管、保护、修复、展示、运输、研究及相关情况下,由不确定的危险因素导致藏品损毁或受到伤害的可能[1]。《GB/T 23694—2013风险管理术语》定义“风险评估”为“包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程”。其中“风险识别”为发现、确认和描述风险的过程;“风险分析”为理解风险性质、确定风险等级的过程;“风险评价”为对比风险分析结果和风险准则,以确定风险和/或其大小是否可以接受或容忍的过程[2]。从这些定义可以看出,文保院对藏品的评估实质是一种风险评估,即对藏品在将要经历的运输过程、工作场景、展览环境中的风险进行识别、分析、评价。

2019年,中国国家博物馆文保院共评估藏品约8000件,评估方式以工作人员肉眼观察为主,通过对藏品状态和工作场景的认识,结合自身经验进行判断。针对这种评估方式存在周期长、效率低、规范性差等问题,可以从优化工作流程、提升评估手段、构建评估标准体系等方面解决。其中提升评估手段的方法为开发风险评估系统,将风险评估工作电子化。而为了开发风险评估系统,需要将以往通过工作人员经验对藏品进行评估的过程转化为标准化、程序化的风险评估模型,建立科学的风险评估体系。

国外学者对博物馆藏品风险评估模型的探讨从1990年开始。Stefan Michalski(1990)提出博物馆藏品保存需要关注的劣化因素[3]。以此为基础,加拿大国家自然博物馆的Robert Waller(1994)提出了适用于博物馆领域的风险评估模型,该模型提供了一种量化度量风险的方法,被命名为CPRAM模型[4],应用于美国、加拿大等多家博物馆。

本文参照CPRAM模型,尝试建立适用于中国国家博物馆的藏品风险评估,并可以嵌入到风险评估系统中的模型。下面介绍CPRAM模型的运行方式。

一、CPRAM模型简介

1. 风险识别

(1)劣化因素(Agents of deterioration)。

包括外力作用、火灾、水、盗窃、生物类、污染物、光照和紫外线、温度不当、湿度不当、监管疏忽,共10种。

(2)风险类型(Types of risk)。

分为三类。类型一:罕见的、灾难性的风险;类型二:偶尔的、严重的风险;类型三:缓慢的、持续的风险。

(3)一般风险(Generic risk)。

一般风险是劣化因素和风险类型的结合,是风险的具体形式和后果。以外力作用为例,“类型一”包括地震、建筑倒塌等造成大量藏品损伤,“类型二”包括操作事故导致藏品损伤,“类型三”则包括支撑不当、持续振动导致藏品损伤。

2. 风险分析

(1)概率(Probability, P)和严重程度(Extent, E)。

概率是指对风险事件发生机会的度量,严重程度则是对风险事件发生后造成威胁的程度的度量。一类风险和小部分二类风险的概率较低,严重程度较高,因此在风险分析时应更多考虑概率;三类风险和大部分二类风险概率很高(很多风险确定发生),严重程度各异,因此在风险分析时应更多考虑严重程度。

(2)敏感分数(Fraction susceptible, FS)。

不同类型的藏品会对不同的特定风险敏感。例如金属器对湿度敏感,瓷器对外力作用敏感,这种敏感程度用敏感分数来衡量。在《WW/T 0090-2008世界文化遗产风险地风险管理术语》中,用“脆弱性”一词表示遗产地遭受危害时的敏感性和恢复力,其含义与这里的敏感分数类似。而藏品的病害则属于脆弱性的一部分[5]。

(3)价值损失(Loss in value, LV)。

这里的价值与藏品使用的预期目的有关,包括历史价值、艺术价值、科学价值等,而不仅仅是可用金钱衡量的市场价值。因此价值损失是风险分析中最难估算的参数之一。

(4)风险程度(Magnitude of risk, MR)的计算。

根据上述参数,即可计算风险程度:

MR=P×FS×LV(一类风险和小部分二类风险)

MR=E×FS×LV(三类风险和大部分二类风险)

单项风险的程度用上式计算,多项风险的程度则为单项风险程度之和,最终计算出总的风险程度。

二、基于藏品特征与病害的

博物馆藏品风险评估模型设计

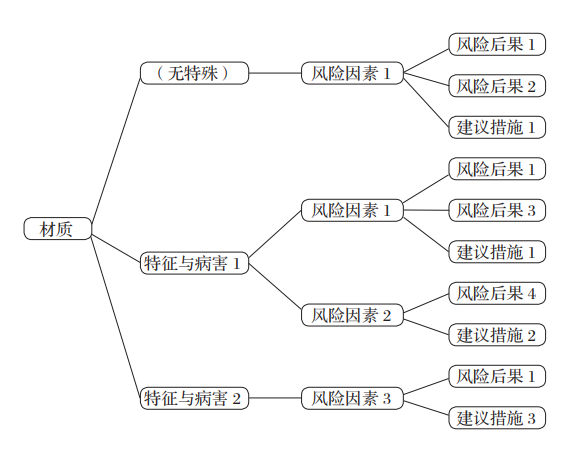

CPRAM模型是从劣化因素和风险类型出发计算风险程度,而藏品自身(包括藏品的材质、特征与病害等)对风险的影响,则统一归入“敏感分数”这一参数。该模型以“价值损失”作为统一的风险结果的评价依据。而中国国家博物馆文保院对博物馆藏品的风险评估是从藏品自身的材质、特征与病害开始的,对风险结果的评价则需要了解各类风险后果的细节,这与CPRAM模型有较大区别,因此有必要设计一套基于藏品自身特征与病害的博物馆藏品风险评估模型。模型的整体设计见图1:藏品不同的特征和病害,在不同风险因素下,会产生不同的风险后果,需采取针对性措施。

图1 基于特征与病害的博物馆藏品风险评估模型

1. 风险识别

(1)材质、特征与病害。

2014年,国家文物局实施了《可移动文物病害评估技术规程》系列标准。根据规程可以评估藏品的病害。病害是导致风险的重要原因,但需要注意的是,除病害之外的其他一些特征也会导致风险;甚至即使没有特殊特征与病害,文物材质自身也会导致风险。例如:瓷器有破碎的风险;金属器有腐蚀的风险,而如果金属器存在焊接的特征或点腐蚀的病害,则腐蚀风险的程度会增加。为便于模型构建,将每种材质的“无特殊特征与病害”也当作一种特征与病害,这样对于确定材质的藏品,可以从特征与病害出发进行风险评估,并且首先评估“无特殊特征与病害”的风险。

(2)风险因素。

风险因素是CPRAM模型中部分劣化因素和风险类型的组合,包括环境因素(温湿度、光照、污染物、微生物等)、外力作用、操作失误等。对于确定了材质、特征与病害的藏品,并不是每一种风险因素都会产生风险。例如对于普通瓷器,外力作用会产生风险,而光照和紫外线则一般不会产生风险。因此风险因素应由藏品的材质、特征与病害来判断,即:

[材质] 特征与病害 → 风险因素

每一种特征与病害可能存在多种风险因素能够产生风险。例如:铁器存在裂隙,则外力作用和湿度都会导致风险,即:

[铁器]裂隙→湿度

[铁器]裂隙→外力作用

(3)风险后果。

风险后果包括现有病害的加重、引发新的病害等。根据特征与病害、风险因素可以判断风险后果,即:特征与病害+风险因素→风险后果一种特征与病害和一种风险因素可能导致多种风险后果,不同的特征与病害和风险因素也可能导致同种风险后果,例如:

[铁器]裂隙+湿度→裂隙(加重)

[铁器]裂隙+湿度→断裂

[铁器]裂隙+外力作用→断裂

[铁器]焊接+外力作用→断裂

2. 风险分析

(1)特征与病害程度。

根据特征与病害的严重程度定为轻度、中度、重度和未定级四种。特征与病害的严重程度会影响藏品的风险。例如:藏品具有裂隙病害,裂隙越长、越深则发生断裂的风险越高。

(2)风险因素等级。

定为低、中、高、未定级四种,反映风险因素的概率和严重程度。对于环境因素,其等级应根据材质的要求和相应数据决定。以光照为例,对光不敏感的藏品,如石器、陶瓷器等,在照度≤300lx时风险因素等级为低,而纺织品、纸制品等,则需要照度≤50lx时风险因素等级才为低[6]。

(3)风险等级。

根据特征与病害、风险因素可以判断风险后果。相应地,每一种风险后果的风险等级也由特征与病害程度和风险因素等级共同决定,即:

特征与病害程度+风险因素等级→风险等级

以铁器含氯腐蚀产物和相对湿度(RH)因素为例。铁器的含氯腐蚀产物主要有两种:FeCl2和β-FeOOH,其中FeCl2在RH≥20%时会对铁器发生腐蚀,而β-FeOOH在RH≥12%时就会对铁器发生腐蚀。同等湿度下,β-FeOOH对铁器的腐蚀比FeCl2更快。而二者的腐蚀速率都随着湿度升高而增大[7]。因此,特征与病害“含氯腐蚀产物”的程度可由腐蚀产物的种类和含量决定,而“相对湿度”因素的等级则由湿度值决定,二者共同决定铁器点腐蚀、层状剥离等风险的等级。

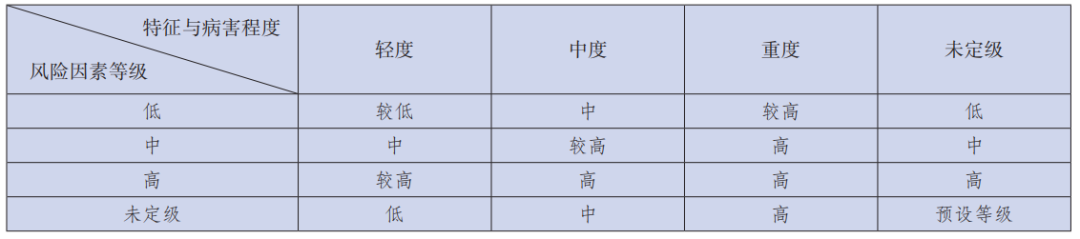

风险等级分为低、较低、中、较高、高五种,具体计算方式见表1。

表1 风险等级计算

如果特征与病害和风险因素均未定级,则在模型内部预设相应的风险等级,以区分因特征与病害类型不同或风险因素类型不同而造成的风险等级的差别。例如:

[铁器](无特殊)(未定级)+外力作用(未定级)→断裂(低)

[铁器]形状不规则,重心不稳(未定级)+外力作用(未定级)→断裂(中)

不同的特征与病害、风险因素可能会产生相同的风险后果,此时应分别按照每一种特征与病害程度、风险因素等级计算风险等级,再取同一种风险后果等级的最高值作为风险等级。以上述两式为例,如铁器存在形状不规则、重心不稳的特征,则其在外力作用下有断裂的风险,风险等级为中。

3. 风险应对

目前对于博物馆藏品的风险应对主要有两种:规避(即不参加后续工作)和控制(控制风险因素)。其中风险因素的控制措施与风险因素一一对应,即:

[材质]风险因素→措施

例如,针对风险因素“光照和紫外线”,则应控制照度、光源颜色等;针对风险因素“外力作用”,则应对藏品进行妥善包装、支撑,避免受力。

4. 案例

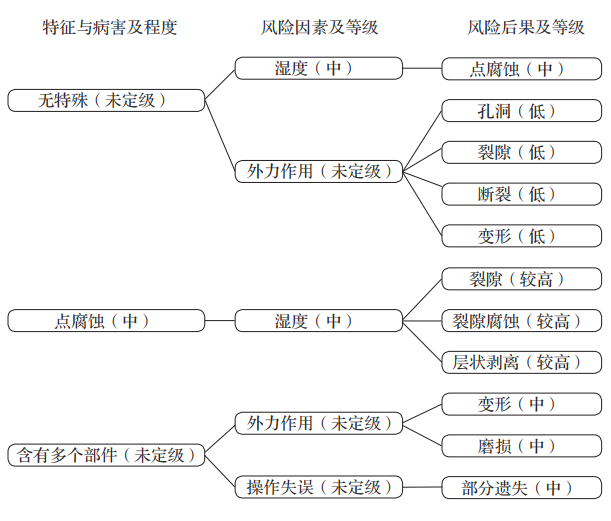

以某铁器为例。该铁器含有多个部件、有中度点腐蚀病害,展陈环境湿度风险等级为中级,则风险评估过程如图2。

图2 某铁器风险评估过程

将风险后果同类项合并,等级取其中最大值,则该铁器面临的风险后果及等级为:点腐蚀(中)、孔洞(低)、裂隙(较高)、断裂(低)、变形(中)、缝隙腐蚀(较高)、层状剥离(较高)、磨损(中)、部分遗失(中)。

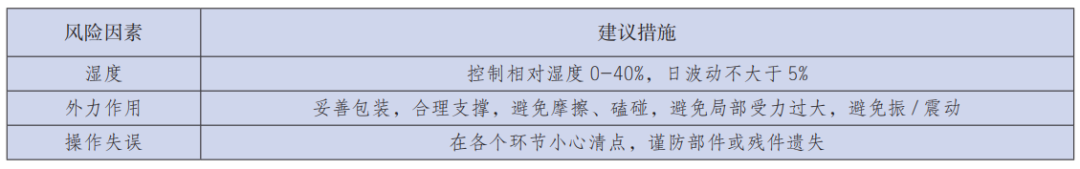

根据影响铁器的风险因素,可以提供风险应对的建议措施,见表2。

表2 某铁器风险因素和建议措施

5. 讨论

本模型构建了特征与病害、风险因素、风险后果及措施的紧密联系。与CPRAM模型相比,CPRAM模型更强调风险因素,将藏品自身信息归结为“敏感分数”,而将风险后果归结为“价值损失”,更适用于宏观管理和预防性保护;而本模型从特征与病害出发,通过逻辑推导和计算,评估具体的各类风险后果及其等级,可以提供数据支撑和决策参考,更加适用于保管、展览、文物保护等工作。本模型也易于用计算机程序实现,嵌入到博物馆藏品风险评估系统中。

国家文物局在《可移动文物病害评估技术规程》系列标准的编制过程中,最初有对病害评估分级的设想,但由于病害分级评估的制定、执行都有一定难度,实施的标准中删去了这一部分[8]。为计算风险等级且易于操作,本模型中“特征与病害程度”和“风险因素等级”暂定为三个级别,对于难以确定级别的特征与病害和风险因素则定为未定级。目前具体定级主要由人工完成,依赖于自身经验和理解,今后应进一步改进定级方式,建立相关标准,使定级过程标准化、科学化、精确化。如结合现代成像技术、分析检测技术和机器识别方法,实现特征与病害及其等级的自动判断;建立准确的环境数据与风险因素等级之间的联系,从环境监测系统中读取大量环境数据,计算风险因素等级。

对于“特征与病害”“风险因素”均未定级的风险,目前在模型内部预设相应的风险等级。预设的风险等级实质是反映了风险因素同特征与病害发生作用的程度。不同的风险因素与不同的特征与病害,发生作用的程度不同,未来可以整合到风险等级计算公式中。

本模型目前对于不同的特征与病害、风险因素分别计算其风险后果及等级。但某些情况下,多种特征与病害或风险因素会产生耦合作用,使风险后果或其等级发生变化,这也是模型需要改进修正的地方。

本模型目前并未区分概率和严重程度。博物馆藏品的特征与病害是固有的,其概率是确定的,特征与病害程度主要表示严重程度;风险因素等级则兼有概率和严重程度的含义,因此计算出的风险等级也可同时反映概率和严重程度。未来可根据工作需求,进一步区分概率和严重程度。

本模型目前使用基本公式(表1)计算风险等级,该等级为参考等级,可人为修正,每次修正的结果应进行数据积累。随着数据的不断积累、相关科学研究的深入,结合大数据、人工智能、机器学习等技术,风险等级的计算公式应不断更新、细化,使结果越来越准确。

目前针对博物馆藏品风险评估的风险准则还比较缺乏,因此本模型暂未涉及风险评价。风险应对可根据各类风险后果的风险等级进行决策。例如对于计划出展的藏品风险评估,若存在“较高”或“高”的风险后果,则进行风险规避(不再出展),其他情况下则进行风险控制(控制风险因素)。未来应建立相应的风险准则,在模型中加入风险评价的过程。

本模型中风险控制的措施与风险因素一一对应,缺乏针对不同风险后果、不同风险等级的个性化的控制措施。这一部分也可以随着数据的积累、研究的深入而不断细化更新。同时可以增加“剩余风险”的计算环节,即计算风险应对之后仍然存在的风险。

三、基于藏品风险评估模型的系统设计

为实现上述藏品风险评估模型的电子化,对系统进行如下设计:

1. 系统内置元素和公式

系统应内置各类材质列表、每类材质的各种特征与病害列表、风险因素列表、风险后果列表和建议措施列表。

对于每一种材质,系统内部应建立所有特征与病害→风险因素的联系、特征与病害+风险因素→风险后果的联系以及风险因素→建议措施的联系。内置风险等级计算公式(表1)。对于特征与病害和风险因素均未定级的风险,应内置预设风险等级。

2. 系统运行流程

(1)获取藏品基本信息;

(2)输入藏品的特征病害及其等级;

(3)根据特征病害判断风险因素;

(4)输入风险因素等级;

(5)根据特征病害和风险因素,判断风险后果;

(6)根据特征病害的等级和风险因素等级计算风险等级;

(7)根据风险因素给出措施建议;

(8)输出各类风险后果及其等级、措施建议。

3. 系统的基本功能和发展方向

根据本文构建的模型,系统应实现输入藏品信息、特征与病害及其等级、风险因素等级,输出各类风险后果及参考风险等级,以及措施建议的基本功能。随着模型的优化升级,系统中的各个环节,如藏品特征与病害及其程度、风险因素及其等级的获取方式、风险等级的计算方式、措施建议的个性化、剩余风险的计算等均可随之升级更新。系统应是通过不断增加和更新各类数据,依靠智能算法不断优化和进步而自我成长型的智慧化系统。

四、总结

在国外,博物馆藏品风险管理已有30年的历史,并发展出了多种模型。国内对于博物馆藏品风险管理的相关研究非常有限。国外广泛使用的CPRAM模型从风险因素出发进行风险评估,而国内的文物保护工作通常是从对文物的认知,尤其是文物病害的评估开始的,因此本文尝试建立一种基于特征与病害的博物馆藏品风险评估模型,建立材质-特征与病害-风险因素-风险后果-措施之间的联系,实现从特征与病害出发对藏品进行的风险评估。本模型是从目前中国国家博物馆藏品评估工作实践中概括得出的,初步实现了程序化、标准化。模型的各个环节还有大量的可优化空间。

基于本模型的风险评估系统不仅适用于博物馆的藏品保管、展览、保护中的风险评估,还可以通过智能算法不断优化和自我成长,为文化遗产领域工作人员提供强大的数据支撑和技术支持。模型和系统的设计符合当今智慧博物馆、智慧保护的理念,将会在藏品管理与保护综合化、高效化、智能化方面发挥重要作用。