传承科技薪火 谱写保护新篇——中国文化遗产研究院的可移动文物保护修复

自1962年文物博物馆研究所设立化学组起,中国文化遗产研究院在可移动文物保护领域已走过六十余载。虽机构名称历经更迭——从化学组、馆藏文物保护研究室,到文物保护科技中心、文物修复与培训中心、文物保护修复研究所,再到可移动文物保护修复研究所,中国文化遗产研究院在可移动文物保护领域始终秉持科研与实践紧密结合的理念,立足国家文物保护事业发展需求,勇挑重担,承担并完成了一系列重大文物保护科研课题与保护修复项目,在我国可移动文物保护事业发展过程中起到了重要作用。

筚路蓝缕,开创文物科技保护新领域

1962年,中国文化遗产研究院的前身——文物博物馆研究所成立伊始,就设置了化学组,致力于“应用现代科学技术更为妥善、有效地保护馆藏与出土的各种器物、古建筑与石窟寺等珍稀历史文物与革命文物的科学研究工作”。化学组成立后,迅速投入到全国各地考古发掘现场的文物抢救性保护与馆藏文物保护工作中,并逐步开展系统的文物保护科技研究。1962年秋,文物博物馆研究所制订的“1963—1972年文物保护技术发展规划”列入国家《1963—1972年科学技术发展规划》,其中“出土竹木漆器变形的防止与加固”“糟朽脆弱的纸张与纺织品的加固出土与馆藏金属文物(铜、铁、金、银等)的防锈和除锈”等可移动文物保护研究内容被列为重点研究方向,标志着我国可移动文物保护科研体系在国家科技战略层面的初步确立。此后数十年间,中国文化遗产研究院持续深耕文物材质与制作工艺研究、文物保护材料、方法和技术开发,同时不断开展文物保护修复实践,在竹木漆器文物保护、金属文物保护、纸质文物保护等领域取得重要突破。

2009年,中国文化遗产研究院组建了国内首个出水文物保护研究团队,研究方向涵盖了木材、金属、陶瓷等类别出水文物的保护,解决了含水/饱水文物现场提取、出水文物稳定性保护等问题,在大型海洋出水木质沉船整体保护、海洋出水陶瓷、金属及木质文物脱盐等方面实现了重要突破,为我国出水文物保护工作奠定了坚实基础。

科技引领,坚持基础研究与文物保护实践相结合

1963年至1965年,文物博物馆研究所牵头,联合多家科研机构、高等院校和文博单位共同开展了金属文物、竹木漆器、纺织品、纸质文物等领域相关研究40余项,牵头承担10余项国家科学技术发展规划重点项目,确立了国家级文物保护科研机构的地位。

长期以来,中国文化遗产研究院始终践行“以文物保护项目带动科学研究,以科学研究成果推动文物保护技术水平提升”的发展理念,在文物保护实践过程中坚持研究先行,科学保护。先后承担科技部科研院所社会公益研究专项、国家科技支撑计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家文物局科研专项等各类课题40余项,在出土竹木漆器脱水、金属文物保护修复材料与工艺、古代玻璃成分与工艺分析等方面开展了深入的多学科交叉研究。

在重大科研项目方面,中国文化遗产研究院先后承担并完成了“十一五”国家科技支撑计划课题“铁质文物综合保护技术研究”项目,“十二五”国家科技支撑计划课题“南京报恩寺遗址地宫及出土文物保护技术研究”项目,“十四五”国家重点研发计划项目“贝叶经保护修复关键技术及应用示范”等一系列重点科研项目。其科研成果屡获国家级与省部级奖励,其中出土竹木漆器变形的防止与加固、糟朽脆弱纸张的加固、出土与馆藏金属文物的防锈和除锈、碳-14测定文物年代等工作获1978年“全国科学大会集体奖”;山东临沂金雀山帛画揭裱技术、文保841浸泡加固液研制、AC-I型防紫外线胶片的研制及应用等项目获文化部科技成果奖;铁质文物综合保护技术研究项目获国家“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖,充分体现了研究院在文物保护科技领域的持续创新能力与重要学术影响力。

“十四五”国家重点研发计划项目贝叶经保护修复关键技术及应用示范项目在布达拉宫实地调研

此外,依托中央级公益性科研院所基本科研业务费专项,中国文化遗产研究院在仪器分析方法,金属文物、纸质文物、木漆器文物、陶瓷及各类海洋出水文物保护方面部署了30余项自主课题,系统推进文物本体与病害认知、文物保护修复材料与技术研发、文物保护修复效果评测等方面的研究,取得了一系列具有理论价值和实践意义的成果。

勇立潮头,承担急难险重保护任务

20世纪60年代文物博物馆研究所成立之初,便开启了可移动文物保护修复工作的实践探索,积极为地方文博机构、图书馆、档案馆等提供技术支持和解决方案。这一时期代表性工作包括协助完成吉林集安好太王碑的粘接,协助解决沈阳故宫锁子甲锈蚀问题,以及参与杭州吴越国国王钱元瓘墓的发掘现场保护等任务。至20世纪70年代,伴随我国一批重大考古发掘项目的推进,中国文化遗产研究院相继开展了山东银雀山汉墓、湖南长沙马王堆汉墓、湖北曾侯乙墓等项目考古发掘现场的文物保护工作。

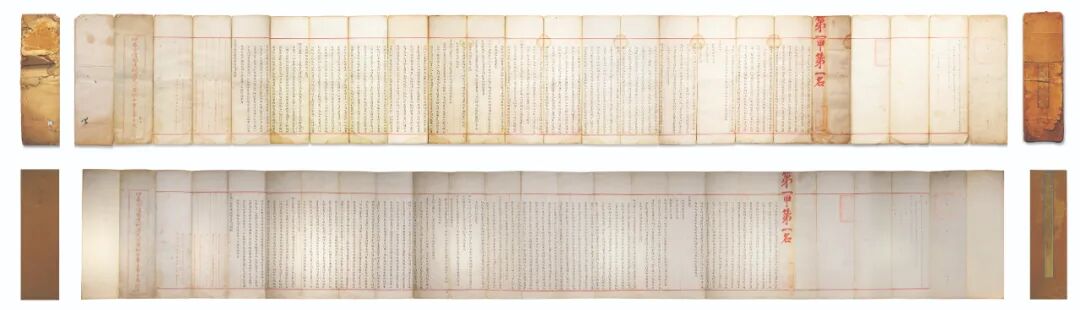

此后,中国文化遗产研究院承担并完成了大量重要的文物保护修复项目,包括湖南马王堆出土文物保护修复、黑龙江阿城金代齐国王墓出土丝织品加固保护、青海唐代吐蕃墓出土丝织品的保护、广州南越王墓出土金属文物保护、吐尔基山辽墓出土文物保护、南京报恩寺地宫出土文物保护、浙江瓯海西周出土青铜器抢救性保护、张家界市博物馆藏青铜文物保护修复、湖南龙山县里耶古城(秦简)博物馆藏青铜文物保护修复、山东青州《明万历二十六年赵秉忠殿试卷》修复、南京太平天国历史博物馆藏吴煦档案暨文献史料保护修复、“南海I号”保护发掘项目现场文物保护、“华光礁I号”出水陶瓷与铁器保护修复及木船构件保护、“小白礁I号”清代沉船保护修复、“丹东一号”沉船水下考古调查出水文物保护、西藏布达拉宫(古籍文献)保护利用等项目。

西汉铜鍪修复前后

此外,中国文化遗产研究院承担了全国馆藏文物腐蚀损失调查项目,并主持编制了国家文物博物馆事业发展“十二五”“十三五”规划中有关出水文物保护的相关内容,在我国可移动文物保护的关键领域与急难任务中发挥了国家级科研机构的核心支撑与引领作用。

搭建平台,以现代科技支撑文物保护

1962年文物博物馆研究所在沙滩北大红楼成立之初,就建设了多个化学实验室,并购置了仪器设备,在国内较早建立了碳-14和热释光测年实验室,为全国各地的考古遗址年代测定提供了技术支撑。2002年以来,依托中央级科学事业单位修缮购置项目,逐步建成规模达2000余平方米的保护修复实验室,涵盖纸张、纺织品、油画、陶瓷、金属文物、贝叶经等专门修复实验室,配备了仪器设备200余台(其中大型设备40余台),具备了系统实施各类文物病害检测与监测的能力,为诸多重点保护研究和修复项目提供了支撑。

作为行业内唯一单位,中国文化遗产研究院自2014年起被纳入科技部主导的“中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核体系”。根据科技部《落实〈关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见〉实施推进方案》的要求,在2016年创建了“中国文化遗产研究院仪器设备共享平台”,向社会开放仪器设备的使用,实现了大型仪器设备管理的规范化和标准化,为诸多行业内外单位提供了有力的技术支撑。

星火燎原,为文物保护行业输送大批人才

1962年1月,化学组的工作总结中就提出了建立文物保护化学研究专业队伍的问题:“建立化学方法保护文物的队伍,培养专业干部,迫切需要配备具有大学化学系毕业水平的化学人员……为了领导化学研究工作的深入开展,迫切需要调配对于文物保护有兴趣的高级化学研究人员。”1962年秋至1965年秋,毕业于北京大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、北京师范大学、武汉大学、天津大学等学校化学专业的大学生和研究生,以及文物保护专业毕业的留学生共10余人,相继被分配到文物博物馆研究所化学组工作,组建起一支文物科技保护专业队伍。这批最早进入文物保护行业的专业人员,都已成为中国文物保护行业的知名专家和领军人物。

进入新世纪,中国文化遗产研究院通过举办纺织品、金属文物、纸质文物、海洋出水文物、现代分析技术等一系列文物保护修复培训班,为行业培养了各类材质的可移动文物保护技术人员400余人,持续推动文物保护事业的人才建设和能力提升。

未来可期,依托国家文化遗产科技创新中心谱写新篇章

2021年国务院办公厅印发的《“十四五”文物保护和科技创新规划》,将国家文化遗产科技创新中心建设列为文物科技创新工作的重点内容之一。在此战略指引下,“十五五”期间,中国文化遗产研究院可移动文物保护工作将依托科创中心的平台优势,深入探索前沿科技在文物保护领域的应用;健全文物保护的理论方法体系,提升可移动文物病害诊断与防治水平;加强技术攻关,深化对文物保护材料的作用机理及失效机制的科学认知;进一步拓展国际合作,提升中国在国际文物保护领域的话语权;更加注重文物保护与文化传承的有机结合,深入挖掘文物背后的历史文化内涵,推动可移动文物保护工作取得更加显著的成效,让珍贵的文化遗产在新时代焕发新的生机与活力。

伴随“十五五”规划的逐步推进,中国文化遗产研究院将在可移动文物保护领域谱写新篇章,为传承和弘扬中华优秀传统文化、推动人类文明的交流互鉴作出更大贡献。