守正创新护古建 薪火相传续文脉——中国文化遗产研究院古建筑保护工作回顾与发展

中国古建筑具有独特的艺术风格和深厚的文化内涵,是人类文明历史长河中的活化石,不仅承载着厚重的历史文化价值,更是研究古代社会结构、文化脉络、艺术演进和科技发展的重要实物依据。然而,在漫长的时光长河中,受自然侵蚀、人为破坏等因素影响,众多珍贵的古建筑正面临着逐渐消逝的危机。

中国文化遗产研究院(简称“文研院”)自1935年成立以来,始终以守护珍贵的文化遗产为己任:从木构精妙、矗立千年的应县木塔,到禅意悠远、造型灵动的佛教建筑;从彰显大唐雄浑气象的唐代建筑,到融贯中西、承载近代风云的近现代建筑,再到镌刻工业记忆、留存时代印记的工业遗产;从山岳灵境中的古建筑群,到斑驳沧桑、见证岁月的古城墙;从规制严格、庄重肃穆的皇家建筑,到印有百姓烟火日常的传统民居;从神秘雪域高原上的藏式建筑,到传承儒家文脉的礼制建筑……文研院凭借专业的技术团队、深厚的实践积淀以及对古建筑保护的赤诚热忱,让一座座古建筑重焕新生。

90年来,中国文化遗产研究院在古建筑保护、理论研究与古建筑调查等领域深耕不辍,积累了深厚经验,收获了丰硕的成果。

古建筑保护工程实践回顾

1935至1949年,旧都文物整理委员会时期:主要业务是北京地区的古建筑修缮,共完成近百项工程。代表性工程包括五牌楼改造,天坛整体修缮,北京城楼、国子监、紫光阁、碧云寺、天安门、鼓楼等重要古迹的保护。这一系列保护实践为后续工作积累了宝贵的经验。

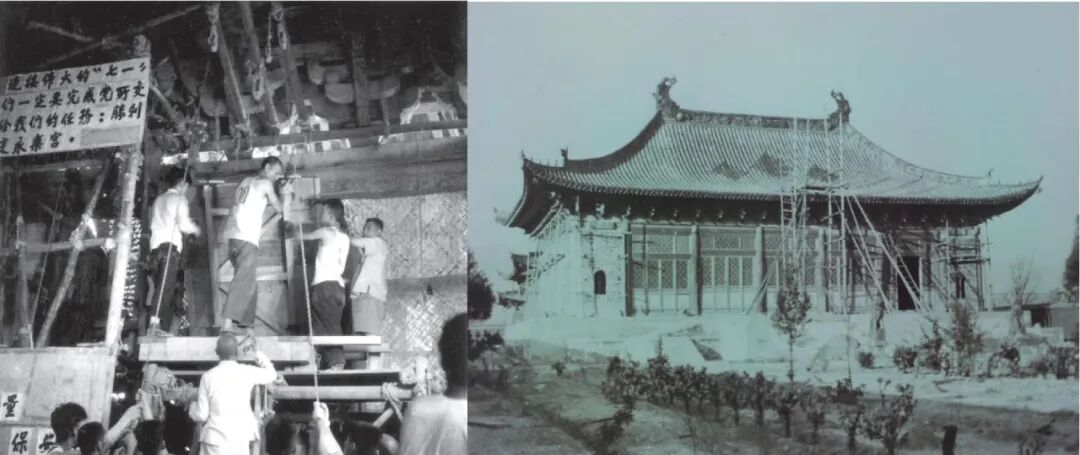

1949至1962年,北京文物整理委员会和古代建筑修整所时期:主要工作是紧密配合国家建设,完成了多项具有标志性的工程:德胜门箭楼、历代帝王庙牌楼修缮,北海团城衍祥门复建,中南海云绘楼・清音阁搬迁为中华人民共和国成立以来首次古建筑原貌异地迁建,河北省赵县安济桥加固及永乐宫建筑群及壁画整体迁建更是意义重大。

50年代至60年代为配合三门峡大坝修建实施的永乐宫古建筑群和壁画搬迁工程

1962至1990年,文物博物馆研究所、文物保护科学技术研究所时期:20世纪60年代末,文研院文物保护工作近于停滞,仅开展了永乐宫等少数项目的维护工作。此后,工作逐步恢复。直到1990年,文研院承担了多项重大保护工程:五台南禅寺、宁波保国寺大殿、正定隆兴寺摩尼殿的大修,大理崇圣寺三塔、金山岭长城的维修,清东陵大碑楼复原,十三陵昭陵勘测修缮,定州开元寺塔抢险,大同下华严寺大殿大修及布达拉宫保护等。

1990至2006年,中国文物研究所时期:代表性工程包括河北蓟县(现天津蓟州)独乐寺修缮、定州开元寺塔维修、新疆喀什阿巴和加麻札勘测及维修设计、应县木塔现状勘测、塔尔寺大金瓦殿维修设计、岳阳楼基础滑坡治理设计、山西大同善化寺大修、山东临清舍利塔维修设计……工程遍及全国大部分省市。

古建筑保护理论研究成果

文研院在完成数百项国家重大古建筑保护工程的实践中持续探索、总结,形成了丰硕的学术成果。

以罗哲文、祁英涛、杜仙洲、余鸣谦为代表的新中国第一批古建筑专家贡献卓著。他们参与撰写《中国古代建筑技术史》重要章节;祁英涛著的《中国古代建筑的保养与维修》《怎样鉴定古建筑》,系统总结了古建筑保养维修的工程经验与实操方法;罗哲文、杜仙洲、余鸣谦著有《中国古代建筑简史》《中国古建筑修缮技术》等成果;王世襄整理清代营造技艺文献的著作《清代匠作则例汇编》于2008年出版。

在学术刊物与技术规范方面,成果同样突出。1956年9月,古代建筑修整所的杜仙洲、纪思等主编的内部学术刊物《古建筑通讯》创刊,后更名为《历史建筑》,是较早以古建筑保护技术与理论研究为核心的学术载体。1992至1994年,中国文物研究所主持编写了《古建筑木结构维护与加固技术规范》。2017年,中国文化遗产研究院联合故宫博物院出版了《北京城中轴线古建筑实测图集》。

一系列优秀的工程报告陆续出版:如查群撰写的《永乐宫迁建工程档案初编》,姜怀英撰写的《西藏布达拉宫修缮工程报告》《青海塔尔寺修缮工程报告》,杨新的《蓟县独乐寺》,王林安、侯卫东的《应县木塔保护研究》,顾军等撰写的《河北省赵县安济桥修缮工程(1952-1958年)》……

古建筑调查工作

新中国成立以来,文研院参与了多次全国及区域性的古建筑专项调查与普查工作。

早期开展的一些重要的古建筑调查活动有:1950年参与雁北文物勘查;1952年起主导了全国大规模古建筑勘察和调查活动,在山西发现南禅寺大殿、镇国寺大殿等37处重要建筑;此后陆续推进闽粤、云南等地古建筑调查;1958年完成华东、华中十省市262处古迹的勘察工作;1962年针对四川大足等地的摩崖造像开展专项调查。1962年3月,完成山西省洪洞县广胜上寺、下寺及水神庙调查。

这些调查成果为中国建筑遗产保护学科的规范化发展奠定了核心基础,也为后期的全国性文物普查奠定了工作基础。

第二次全国文物普查期间,文研院侯石柱主持开展西藏自治区文物普查工作,基本摸清了该地区古建筑家底。在第四次全国文物普查中,文研院同样发挥重要作用:除了参与普查标准规范的研究与制定、统筹推进标准体系建设相关事宜,还牵头古建筑专项调查工作,为古建筑类不可移动文物的调查登记、规范认定提供了专业技术支撑。

2007年8月,中国文物研究所正式更名为中国文化遗产研究院,古建筑保护事业也迈入全面发展新阶段。在延续古建筑保护修缮传统业务的基础上,文研院积极拓展新的领域,在古建筑监测、应急保护、环境整治、保护利用、影响评估等方面开展了大量富有成效的实践。同时,在古建筑保护工作中,高度重视前期研究和勘察、积极推动科技应用、强化多学科协同合作,并着力加强人才队伍建设,为古建筑保护事业的可持续发展提供了坚实支撑。

业务范围持续拓展

拓展和深化传统业务:新的时期,依托前沿保护理念与先进技术手段,文研院持续拓展并深化传统古建筑保护业务。业务覆盖范围广泛且重点突出,除了继续深耕应县木塔、武当山古建筑群、五台山古建筑群、明清皇家陵寝、故宫等重大古建筑保护项目外,还助力北京地区文物建筑保护工作,如开展央属文物、北京四合院保护利用工作等。

古建筑监测:自2007年起,文研院持续开展应县木塔的结构监测工作,通过实时掌握其结构状态,为后续保护方案的制定与结构加固提供了重要依据。同时,这一实践也为其他古建筑与文物的监测工作提供范例。

保护利用项目:近年来,文研院承接了多项央属文物建筑的保护修缮项目,其中包括段祺瑞执政府旧址、国会旧址等相关保护修缮工程,以及北京四合院保护修缮项目。通过规模化修缮与合理化利用,让这些历史建筑得以重焕生机,成为北京历史文化传承与展示的重要窗口。

应急保护领域:文研院在文物应急保护领域始终走在前列:2008年汶川地震后,承担四川梓潼七曲山大庙、德阳龙护舍利宝塔等修缮设计;2010年玉树地震后,完成新寨嘉那嘛呢佛塔抢险修缮。2017年尼泊尔地震后,中国文物保护团队启动九层神庙修复项目,这是中国在尼泊尔首个大规模文物保护工程。

科技赋能,多学科合作

文研院积极搭建古建筑修缮保护与研究一体化平台,深度融合工程实践与科学研究,在应县木塔、明清皇家陵寝、故宫景福宫、白居寺等代表性项目中,均组建跨学科工作组,系统整合建筑、历史、材料、结构、数字化技术等领域专长与优势,为古建筑保护提供精准技术支撑,让保护工作更具专业性、针对性与科学性。

应县木塔保护研究多学科工作组现场勘察

应县木塔1∶8模型静力试验

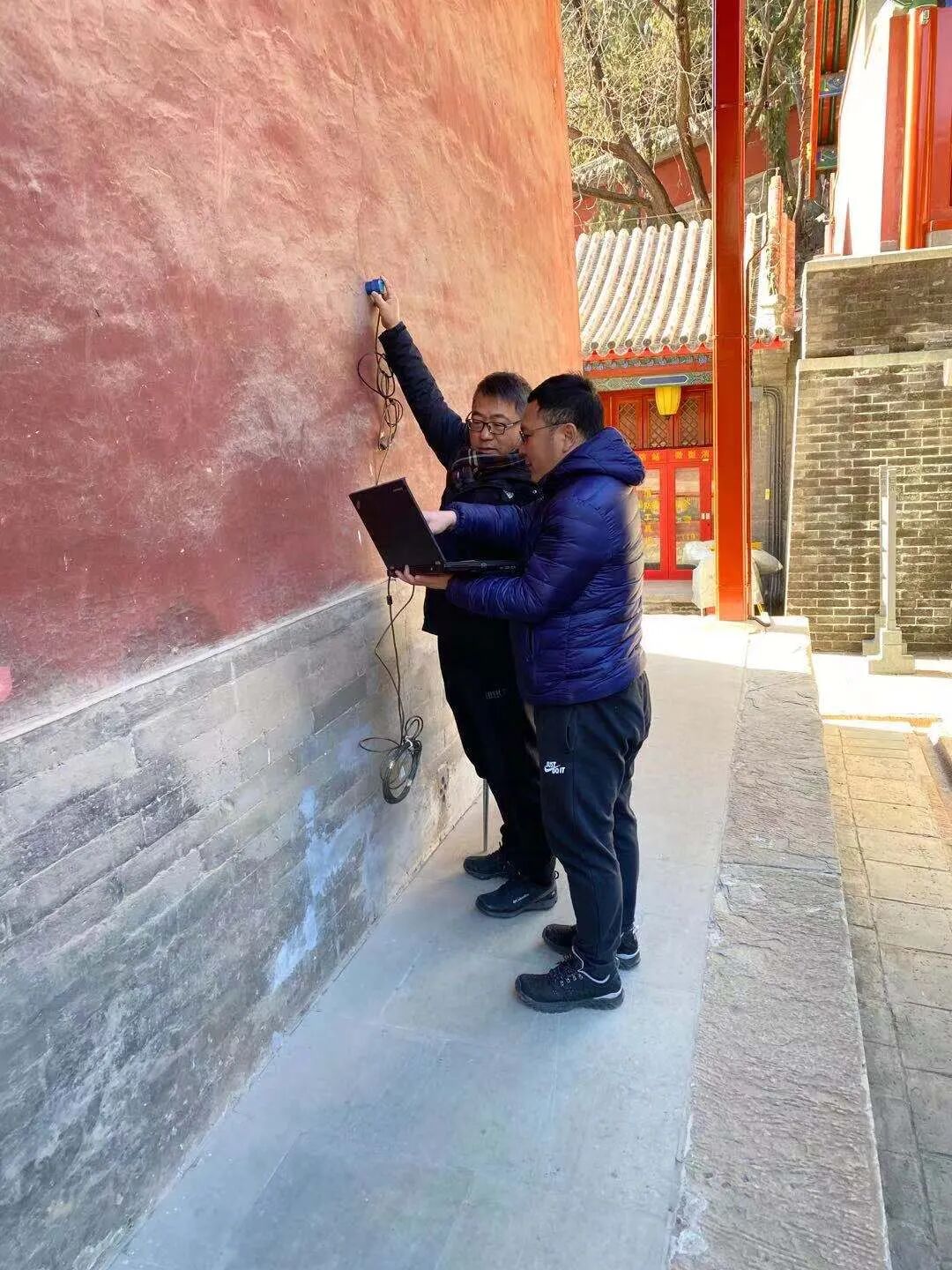

法海寺大雄宝殿古建筑裂缝检测

以应县木塔等重点攻关项目为依托,开展重大项目科研课题研究。2023年,文研院牵头实施的《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》课题,依托多学科深度协作与前沿科技手段,团队成功攻克多项技术难关,取得了一系列具有重要应用价值的研究成果:优化了古建木材原位识别算法,构建了HBIM模型,改进了X光检测技术的应用;完成了木塔1∶8模型静力试验,编制了振动台试验方案,确定了木塔静、动力有限元建模策略;提出了近期、中期和远期的保护加固技术路线,编制了包括临时局部加固、钢结构整体支撑等方案;完成交叉斜拉杆及辅助加固模型的静力试验,验证方案对木塔抗侧性能的影响等。

前辈们纷华耀眼的成果,不仅为中国的文化遗产保护奠定了基础,也赋予了我们肩上沉甸甸的文化责任。中国文化遗产研究院古建保护工作者们将继续以敬畏之心格物致知,续接文脉,一如既往地探索前进!