走出国门 | 土耳其前陶新石器时代考古初识——2025年度恰克马克遗址发掘新收获

坐落于小亚细亚半岛的土耳其,北濒黑海,西临爱琴海,南望地中海,东部毗邻亚美尼亚高原。这片以高原和低山为主、总面积约50万平方公里的土地,自古便是亚欧文明交汇与碰撞的重要舞台,其历史源远流长——从前陶新石器时代的社会初现,到青铜时代的文明勃兴,再到古希腊—罗马帝国的辉煌与嬗变,持续为考古学与历史学研究贡献丰富的实物资料与前沿的学术命题。

时空背景与工作基础

前陶新石器时代(Pre-Pottery Neolithic)作为西亚地区新石器时代的肇始阶段,其年代约处于公元前10000年至公元前6500年之间。该时期的核心特征表现为人类定居生活的初步发端、农业的起源、磨制石器的使用以及早期经济形态与社会复杂化进程的萌芽。与东亚地区显著不同的是,该阶段尚未出现陶器的制作与应用,明确揭示陶器并非新石器时代开端的必要标志。前陶新石器时代可进一步划分为两个连续的文化期:前陶新石器时代A阶段(PPNA,约公元前10000年至公元前8500年)与前陶新石器时代B阶段(PPNB,约公元前8500年至公元前6500年)。

尚勒乌尔法市地处安纳托利亚高原东南部,位于两河流域上游与新月沃地(Fertile Crescent)的弧顶区域,是世界古代文明发祥的关键地带之一,周边分布有众多时代久远、文化层累丰富的考古遗址。自20世纪90年代哥贝克力石阵(Göbeklitepe)的重大发现以来,直至近年“尚勒乌尔法新石器时代研究项目”(Taş Tepeler项目)的持续推进,学术界对安纳托利亚高原乃至整个西亚地区新石器时代起源与社会复杂化进程的认知得以大幅拓展。

该项目启动于2021年,由土耳其文化旅游部主导,并汇聚日本、德国、中国等多个国家的高校与研究机构共同推进,核心目标为探究该地区新石器时代早期人类从初步定居到复杂聚落形态的演进过程。在项目框架下,新发现了多处前陶新石器时代的遗址点,除哥贝克力石阵仍在持续开展工作以外,目前正在对位于市区东南部的卡拉汉(Karahantepe)、塞菲尔(Sefertepe)和西南部的恰克马克(Çakmaktepe)、居尔居(Gürcütepe)、塞布尔奇(Sayburçtepe)、门迪克(Mendik)等在内的多处典型石阵遗址展开田野发掘。其中,恰克马克(Çakmaktepe)是目前年代最早的一处石阵遗址(约公元前9600年至公元前8800年),为安纳托利亚定居生活的发端提供了崭新材料。

2025年8月至10月,山东大学考古团队首次以正式合作方身份参与遗址的系统发掘工作。本项目旨在通过跨国协作,获取该地区前陶新石器时代早期聚落的第一手考古材料,理解其建筑技术、生计方式与文化演变脉络。

遗址概况与发掘新收获

遗址所处的安纳托利亚高原东南缘属典型半干旱地中海气候带,年均降水量低于400毫米,本年度发掘期间的极端高温可达45摄氏度,无有效降雨,日照强烈,风力较大,对田野工作造成较大挑战。遗址位于石灰岩高地坡顶,从地质构成上看,周边地质以白垩纪晚期到中新世早期形成的石灰岩和泥灰岩为主,伴有火山残丘地貌。地表植被以旱生草本和灌木为主,局部可见开心果树、橄榄树等乔木。在遗址周边调查时,在石灰岩内会经常碰到贝壳类的化石,遗址内出土的大量打制石器所用的燧石原料,也包裹在石灰岩里。

包裹在石灰岩内的燧石

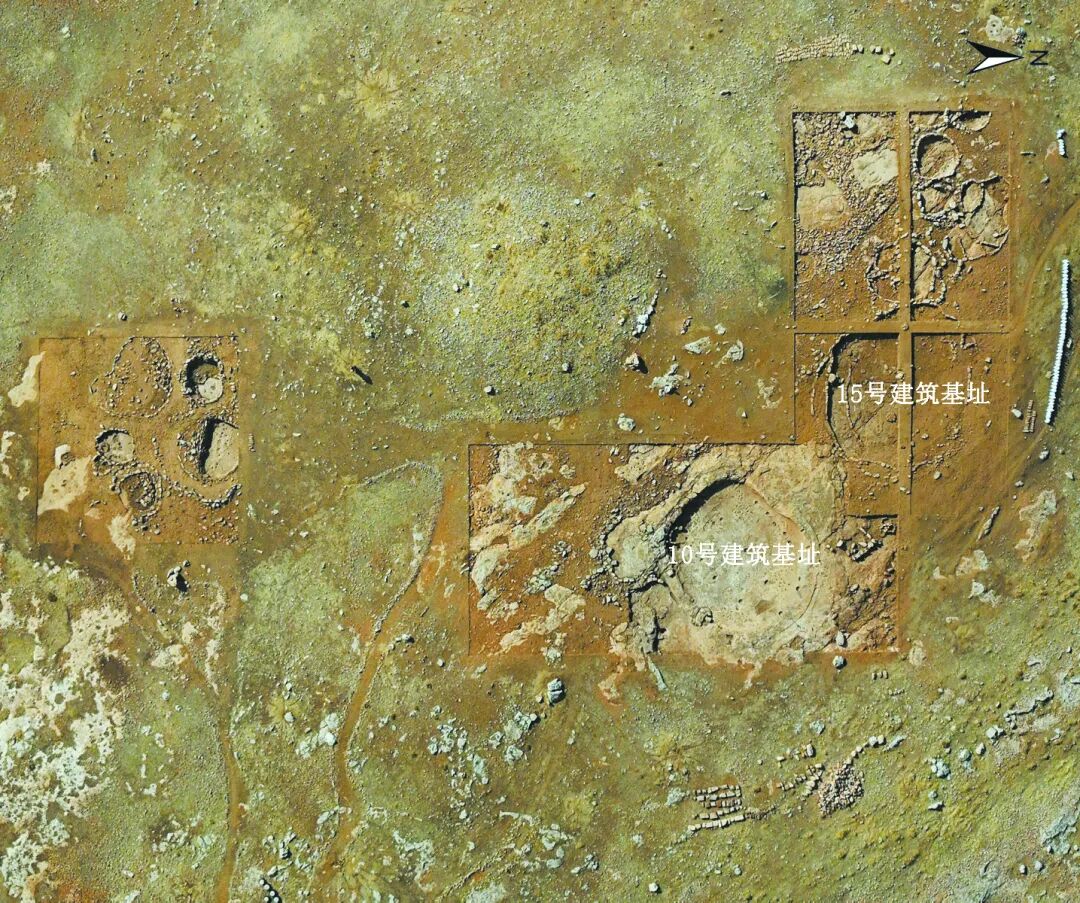

恰克马克(Çakmaktepe)遗址2021年至2024年度发掘区全景

该遗址于2021年被发现后立即启动了发掘和研究工作,通过四个年度的持续工作,共确认了两处特殊建筑基址和20余处居住建筑基址,所有建筑均直接在基岩上开凿而成,形制规整、呈圆形单室凹底。历年发掘区分为南北两区,北部发掘区发掘时间较早,完整揭露了数座圆形建筑基址。两座特殊建筑基址均位于该区,最大直径可达16米。其中10号建筑已完全揭露,15号建筑在室内活动面上发现有大量动物遗存,尚未清理完毕。南部发掘区于2024年启动,初步揭露出5座中小型建筑,未清理至底。

2025年度的发掘工作在上述成果基础上持续推进,主要取得以下两方面进展:一是在北部发掘区重点对15号特殊建筑基址进行进一步清理,于房屋活动面的西北部集中揭露出大量瞪羚角、羊角等动物遗骸,其集中分布的态势与较为单一的种类组合特征表明先民在此建筑内可能进行过某类集体性的仪式活动;二是在南部发掘区不仅基本完成了前期发现的5座中小型建筑基址的清理工作,更通过向北、西方向拓展两个20×20米的新探方,新发现10余座形制相似的房屋基址。这些新揭露的房址均保持圆形单室凹底结构,规模属中小型,进一步丰富了聚落布局的认知。受田野工作周期所限,新发现房址的完整发掘将作为下一年度的重点任务持续推进。

已发现的房屋建筑的墙体均由粗加工的石灰岩块垒砌而成,石块形态不规则,最大者长度逾1米,砌筑方式简单但结构稳固,墙体残存高度0.5~0.8米。部分房屋内部可见石灶圈、砾石与黏土混合压实的活动面等迹象,显示出生动的生活场景。

除动物遗存外,遗址内出土最为丰富的当为石器遗存,可分为磨制和打制两大类。磨制石器的常见器类包含磨石、扁平斧、研磨器、石容器,以及少量石珠和带有动物纹样的石板等。磨制石器中最主要的类别是石容器,多由优质石灰岩制成,亦可见大理岩和绿泥片岩材质的标本。这些石容器集中发现于10号特殊建筑周围被推倒的立石之间,且均以破碎状态出土。多数石容器为浅盘形制,厚度5~7厘米,直径通常达30~50厘米。器表打磨精细,但未施加任何纹饰。打制石器常见石凿、简单修整的石叶与石片、端刮器和锥钻等,另发现有大量的剥片和石核。所有石器均以燧石为原料,这些燧石主要呈现出棕色与灰棕色材质,可能来自聚落附近5公里内的两处原料产地。虽未发现陶器,但石器的加工和制作技术已较为成熟,表现出与后期新石器时代文化的延续性。聚落布局也反映出社会结构的初步复杂化,为研究人类从狩猎采集向农业定居过渡提供了重要材料。

本次联合考古工作中,土耳其团队与日本团队秉持一致的工作理念与记录标准,但在具体方法上各有侧重:日方注重传统手绘方式,通过人工绘制平、剖面图以直观呈现地层关系;土方则广泛应用无人机摄影、三维扫描及数字化成图等现代技术,显著提升了田野记录的精确度与工作效率。中方团队虽然参与时间相对较晚,且作为首次加入的观察员与合作方,但并未局限于观察角色,而是迅速融入整体工作节奏,展现出积极的学习态度和扎实的专业素养。在较短时间内,团队初步掌握了石砌建筑遗址的发掘与判别关键技术,尤其在辨析倒塌堆积与原位墙体、判定遗迹边界等复杂环节积累了宝贵经验,工作成效显著。中方的高效适应能力和务实合作态度,赢得了土耳其和日本团队的高度认可。三方在项目中配合默契、协作顺畅,为未来进一步开展联合考古工作奠定了坚实基础。

此外,极端气候条件下的田野工作亦带来诸多挑战。强光照射使土色判断困难,干旱环境限制了刮面法的应用,多石地层则增加了细致操作的难度。这些情况提示我们,在类似环境中需进一步探索适应性的发掘与记录方法。

恰克马克(Çakmaktepe)遗址周围起伏的石灰岩山地

土耳其考古工作的镜鉴与启迪

土耳其考古工作展现出多方面的系统化和成熟度,颇具借鉴意义。首先,土耳其政府高度重视文化遗产的系统性保护与研究,尚勒乌尔法地区的新石器时代遗址群被纳入“石阵(Taş Tepeler)”国家项目,实行“发掘—保护—展示”一体化管理模式。这种整体性策略不仅注重学术发掘,更强调遗址的可持续保护与公众价值的实现,例如通过设立保护棚、建立安防系统、限制游客流量等手段最大限度维持遗迹原貌。

其次,土耳其在考古成果的公共转化方面表现突出。专业的遗址导览App整合了增强现实(AR)技术与多语种语音讲解,使游客能够直观、沉浸式地理解遗址的历史背景与文化内涵。此外,各大考古博物馆不仅藏品丰富,更通过场景复原、交互式屏幕和虚拟重建等现代展陈方式,拉近公众与古老文明的距离,有效推动了考古知识的社会传播。

第三,土耳其在国际考古合作中展现出较强的开放性与协调力。其考古工作以本土团队为主导,近年来积极吸纳来自日本、德国、美国、英国、印度、中国等国家团队共同参与,形成了主次分明、高效协同的合作架构。在数字测绘、环境考古和年代学测定等关键技术领域,各方努力实现资源共享与优势互补。这一机制不仅有效提升了整体研究水平,也为各参与方提供了重要的技术交流与人才培养平台。

这些实践对中国的考古工作,特别是在西北干旱半干旱地区的遗址保护与研究具有重要启示。我国可借鉴其一体化管理思路,强化考古发掘与保护展示的衔接;同时,在公众考古、数字化复原与国际项目协作等方面进一步拓展深度与广度。

文化对话与未来协作展望

本次联合发掘不仅是学术层面的协作,更是中土两大文明古国在现代语境下的一次深度对话。土耳其民众普遍饮用的“çay”(茶)的发音与汉语同源,映射出丝绸之路积淀的语言与文化痕迹影响至今。如今,从伊斯坦布尔的大巴扎到安卡拉的商场,“中国制造”已成为土耳其日常生活中随处可见的元素,而土耳其的干果、工艺品和文化产品也日益受到中国消费者的喜爱,反映出两国经济文化往来正在迈向新阶段。

从恰克马克(Çakmaktepe)遗址的发掘中,我们既观察到安纳托利亚与东亚地区在新石器时代演进路径上的差异——例如陶器出现时间的早晚、农业起源的具体路径等,也深刻体会到先民在面对相似自然环境时所展现出的共同智慧,如对石料资源的高效利用、对早期聚落空间的有序规划等。这种比较视野为探索史前社会的共同起源与多样性提供了宝贵案例。

恰克马克 (Çakmaktepe) 遗址联合考古队合影

展望未来,三方考古团队已初步计划在“一带一路”框架下深化考古与文化遗产领域的合作,重点包括共建联合研究平台、推动技术协作与标准对接、加强人才联合培养,以及建立成果共享与传播机制等。在此次合作中,山东大学考古团队积极融入,充分发挥在田野考古、科技考古及多学科交叉研究方面的优势,逐步展现出自身的学术价值。团队将继续积极参与土耳其及西亚地区的考古项目,以扎实工作助力中国考古“走出去”,并在国际学术交流中贡献“山大力量”。同时,我们也将积极引进土耳其在遗址管理、公共考古和数字化技术等方面的先进经验,通过双向学习与互鉴,不断提升学科建设的国际化水平和创新能力。

恰克马克(Çakmaktepe)遗址2025年度发掘项目由山东大学考古学院、文化遗产研究院资助。中方领队为山东大学考古学院王芬教授,土方领队为丘库罗瓦大学法特玛·沙欣(Fatma ŞAHIN)副教授,日方领队为筑波大学三宅裕(Yutaka MIYAKE)教授,中方参加人员有山东大学历史学院博士后武昊、考古学院博士后宿凯。