从兵马俑到陕历博,科技赋能文物“重生”

文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。近年来,从纳米修复到云端存档,从修复文物的巧手良医到全天候值守的数字方舱,最前沿的科技力量已深度融入陕西考古勘探、文物修复、活化展示的全链条。

记者:我现在是在秦兵马俑一号坑,在我身旁透明的玻璃房是一号坑现场保护修复实验室。您现在看到的不仅是工作人员正在忙碌的场景,更是一场跨越两千多年的“抢救保护”。一号坑现场发掘的陶俑残片第一时间拉到这里,这里提供恒温恒湿的环境,不仅能够有效保护秦俑的彩绘,并且能够实现从出土到修复的全链条保护体系。

秦始皇帝陵博物院研究馆员 兰德省:在我们保护修复过程当中,通过信息化的提取,对我们缺失的残片修复之后,我可以通过建模来进一步对它进行3D打印,将残缺的部位复合到秦俑身上,等待残片找到之后,我们可以把它替换。

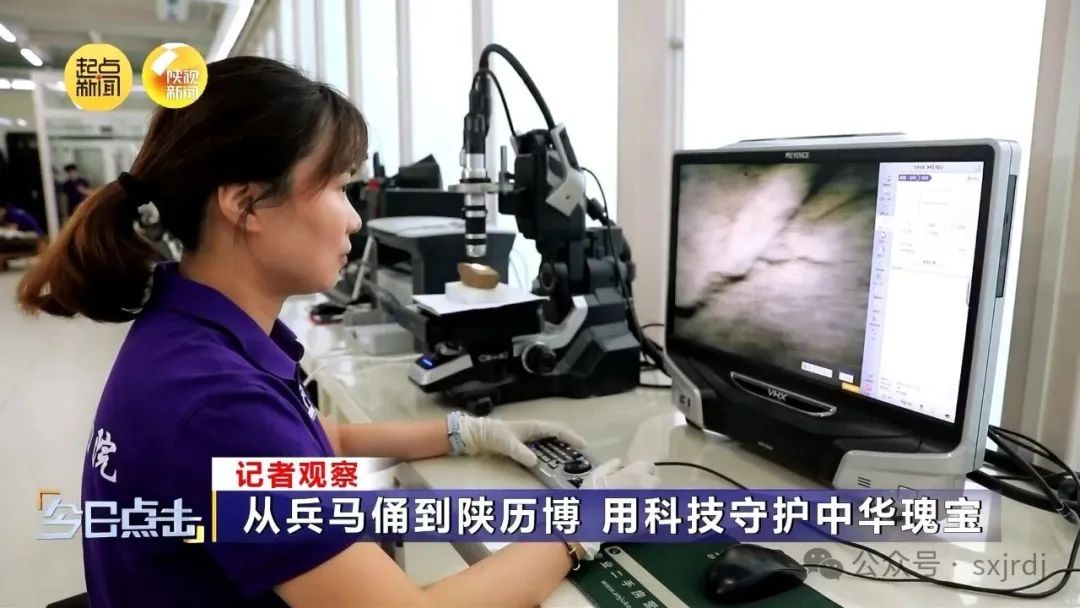

完成初步的“抢救性保护”,部分彩绘保存较好的陶俑会进入“彩绘修复实验室”,在这里进行的是真正的“精微手术”。这件历时三年、由120多个残片拼接而成的彩绘军吏俑,正是运用了“彩绘回贴技术”。这项技术的关键在于“融合”,在高倍显微镜的辅助下,将已经脱落并附着在土层上的彩绘,逐层剥离再精准回贴到陶俑本体。

秦始皇帝陵博物院研究馆员 兰德省:我们现在看到的这一大块,就是我们通过“丝网加固法”把它回贴到上面,也就是我们现在到医院去给我们做手术一样,就是缝针,最后这个针线可以不抽,直接跟我们人的皮肤就是已经融合了,那么陶俑这一种彩绘回贴的方法,也跟我们去医院的道理是一样的。

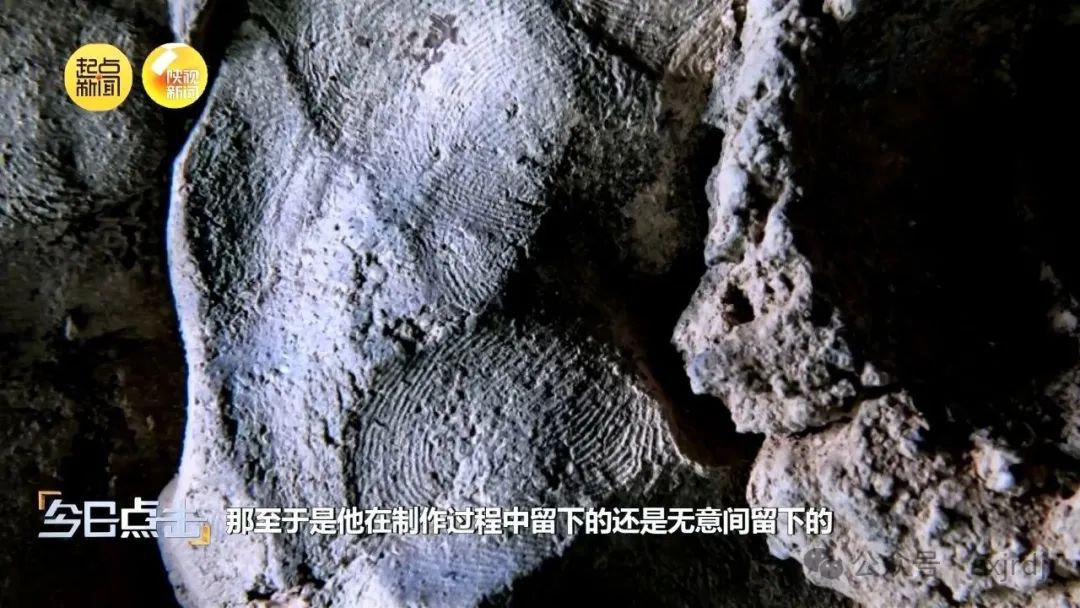

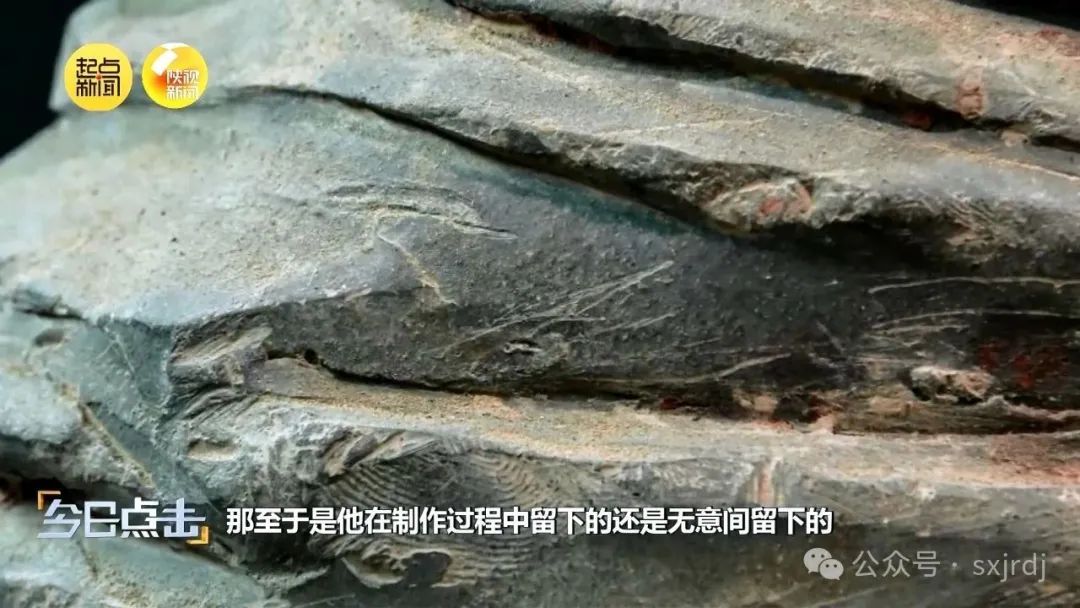

高精度显微技术的应用,还意外打开了一扇窥探秦代工匠世界的窗口。考古人员借助超景深显微镜等设备,在陶俑身上清晰地识别出两千多年前制陶工匠留下的指纹,这些穿越时空的印记,在高科技“放大镜”下依旧鲜活。通过对已修复的40多件陶俑上提取的100多枚指纹进行形态学分析和大数据比对,考古人员目前已初步勾勒出秦代工匠群体的轮廓:以成年男性为主力,但也存在未成年人。这一发现颠覆了以往秦代大规模工程仅使用成年劳力的单一想象,为研究秦代手工业组织模式、劳动力构成乃至社会结构提供了前所未有的实证。

秦始皇帝陵博物院馆员 李晓溪:我们最初的研究成果表明,大部分这些指纹还是成年男性居多,那么有少数确实是有未成年人指纹的存在,那至于是他在制作过程中留下的还是无意间留下的,我们后期还要结合它存在的位置进行进一步的判断和分析。

除了保护修复,新科技手段也同样应用到了文物的陈列展示中。在秦始皇帝陵博物院陈列展厅内,一块沙盘吸引了众多游客驻足观赏。它将物理沙盘与多媒体信息技术完美融合,凭借多元、丰富的展示手段,为游客带来全新的参观体验。

秦始皇帝陵博物院陈列展览部副主任 叶晔:下方的物理沙盘表现秦始皇陵的宏阔布局,上方的多媒体大屏展现各重要遗址相对于秦始皇陵的位置,这个遗址的规模以及这个遗址的布局,以及它里面会有非常丰富的出土文物,这些文物的具体信息,都可以通过这个多媒体大屏看到,同时我们通过投影,通过非常高科技的技术手段,测绘出的考古学地图,投射到下方的沙盘上面,这样通过动静结合、虚实结合,以及宏观与微观的表现形式带给观众非常好的观展体验。

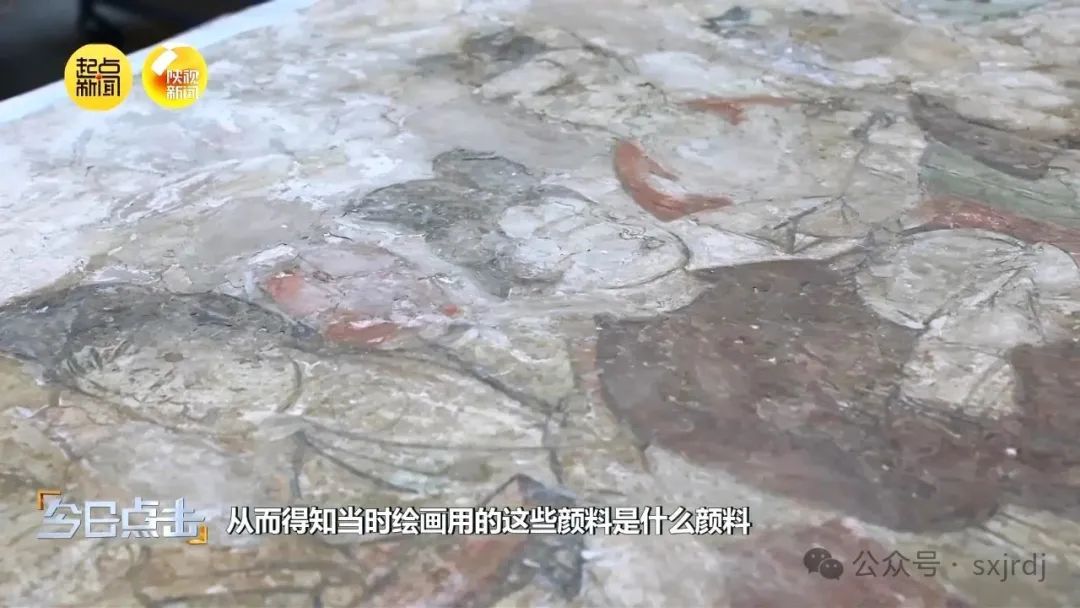

近日,陕西历史博物馆的“唐韩休墓壁画保护性迁移及修复项目”从全国58个项目中脱颖而出,荣获“全国文物修复案例宣传展示活动十佳项目”。韩休墓是唐代著名宰相韩休与其夫人柳氏的合葬墓,是唐代墓葬制度的典型代表。 2013年因盗墓线索被发现,随即进行抢救性保护工作。从2014年起,文保人员利用十年时间成功对唐代韩休墓21幅、45.17平方米的精美壁画进行了异地迁移保护修复。正在陕历博“壁上丹青 盛唐气象——唐韩休墓壁画考古发掘与保护展”中展出的《玄武图》,壁画填补部分与本体颜色和谐、主次分明,整体艺术性和真实性得到充分呈现。

陕西历史博物馆保护修复部壁画保护科副科长 金紫琳:《玄武图》壁画修复时使用了一种新型的纳米级氢氧化钙材料,取得了很好的应用效果。材料由我馆和西北工业大学共同研发,相比于传统加固材料,这种材料渗透性强,抗紫外老化性好,提升了壁画加固效果。

记者:我现在是在陕西历史博物馆的壁画修复实验室,像韩休墓这样的壁画就是在这里修复完成的。我们在这里看到,古老的壁画和现代的科技仪器共处一室,这就像是文物的手术医院一样,无数的珍贵文物在这里获得了“重生”。

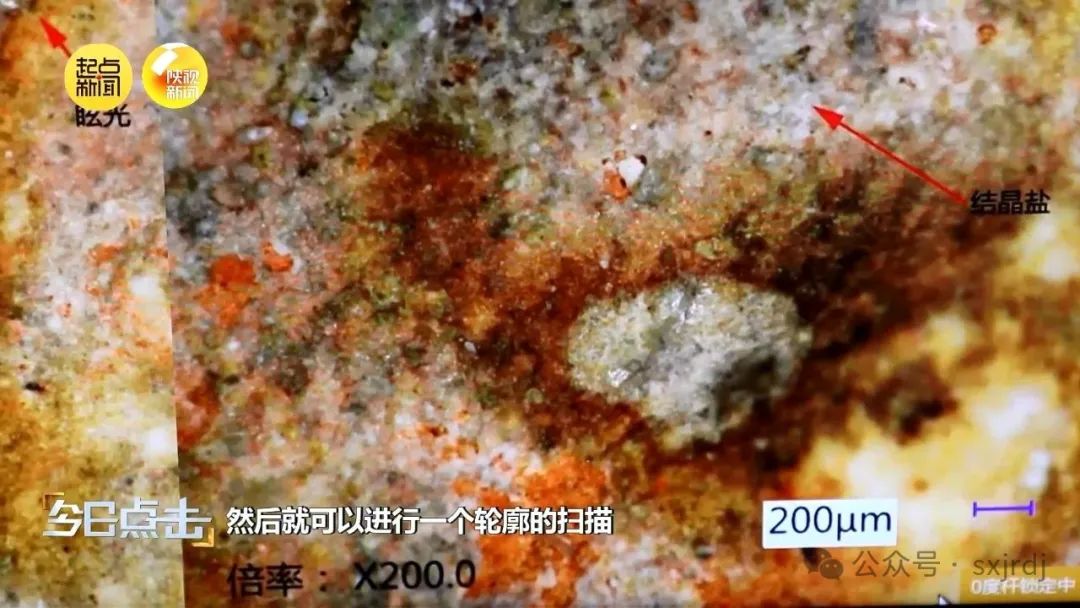

陕西历史博物馆保护修复部壁画保护科副科长 金紫琳:超景深显微镜,它能把文物的样块放大几十倍几百倍甚至上千倍,这样就能够观察到我们一些肉眼看不到的信息,同时这个(超)景深显微镜,就是有一些颜料它的表面是凹凸不平的,这个超景深显微镜也能把那些凹凸不平显示出来,你看它3D显示了以后它整个表面的凹凸程度,然后就可以进行一个轮廓的扫描,然后体积的扫描。

陕西历史博物馆保护修复部璧画保护科修复师 张锟:这个叫荧光分析仪,它可以检测出壁画颜料中的元素成分,从而得知当时绘画用的这些颜料是什么颜料,这个设备最早是在别的矿物行业上用得更多,近些年我们把它利用到这个壁画修复中,为我们的科学理论提供一些支撑。

近年来,在省文物局的大力支持下,陕西历史博物馆牵头联合省内多家文博单位组建了壁画保护修复研究基地,围绕壁画揭取、保护修复与材料等方面开展相关研究工作。近日,我省出台了《关于加强文物科技创新的实施方案》,要求充分发挥科学技术对文物事业发展的支撑引领作用,持续推进陕西文物事业高质量发展。通过跨领域跨部门融合、跨学科多团队协作,系统集成解决文物关键技术攻关、成果转化应用、专用装备研发、人才队伍培养等问题。

陕西省文物局博物馆与社会文物处(科技处)处长 李娟:陕西文物工作立足新时代、新形势、新要求,把“科技创新”摆在核心地位予以推动,聚焦文物领域“防、保、研、管、用”五个方面,依托现有国家级科研基地和平台优势,在基础理论研究、关键技术研发、科研基地建设等方面积极探索,初步形成了较为完善的文物科技支撑体系。通过一系列能落地、可操作、见实效的举措,不断提升陕西文物科技工作的创新能力和研究水平,逐步构建全链条式陕西文物科技创新体系。

科技赋予文物新生,而文物则赋予科技以深度与温度。在这条“重生”之路上,陕西的文物修复工作者们用最前沿的技术、工具和手段践行着守护中华文明根脉的神圣使命。当纳米材料渗透进斑驳的壁画,当三维扫描重建起破碎的陶俑,当数字光影复活了沉睡的陵阙,科技力量和科技创新,正成为解码中华文明基因、激活文化遗产生命力的核心引擎。