《第七次博物馆运行评估(一级馆)初步报告》

摘要:中国博物馆协会于2025年2月至5月完成了第七次博物馆运行评估工作中参评国家一级博物馆的评估工作。评估成绩见证了我国博物馆事业体系建设日趋完善的整体上升趋势,并凸显了规范管理提质增效、公共服务能力全面提升、数字技术深度融合等时代特点。

关键词:国家一级博物馆运行评估;高质量发展

为深入学习贯彻习近平文化思想,贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和指示批示精神,提高博物馆管理和运行水平,推动博物馆事业高质量发展,根据《博物馆条例》《博物馆运行评估办法》等相关规定,根据国家文物局审定的《第七次博物馆运行评估(2022—2024年度)工作方案》,中国博物馆协会于2025年2月启动运行评估工作,经过定性评估、定量评估、成绩复核、综合评议等流程,依据综合评分核定了参加本次评估的国家一级博物馆评估结果。

一、本次评估工作背景

党的二十大胜利召开,对新时代文化遗产保护事业发展做出系统谋划和战略部署,为博物馆工作擘画蓝图、指明方向。三年来,全国博物馆总数由6565家增加到7046家,博物馆覆盖率从每21.47万人拥有1家博物馆提升至每20万人拥有1家博物馆,免费开放率达91.46%。全年举办陈列展览数由3.4万个增长为4万余个,教育活动次数由近23万场增长至51万余场,接待观众量由5.78亿人次增长到14.9亿人次。博物馆的公众可及性极大增强,“博物馆热”已成为中国社会文化生活中的一个显著现象,公众对博物馆的参观热情持续高涨。

2021年5月,中央宣传部、发展改革委、财政部、文化和旅游部、国家文物局等九部门联合印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》,这是首个针对博物馆行业的国家级专项政策文件,从体制机制创新、资源配置优化、服务效能提升等方面做出全面部署,明确提出到2035年基本建成世界博物馆强国的规划。

在评估体系建设方面,2022年11月,国家文物局修订发布《博物馆运行评估办法》及标准,遵循《关于推进博物馆改革发展的指导意见》等国家相关法规与政策导向,借鉴了历次评估的成功经验,全面、客观地衡量博物馆的综合运行效能。特别是针对一级博物馆,侧重通过定性手段考察工作质量,看“好不好”,注重高质量、高效能,充分发挥一级博物馆在全国博物馆体系中的领先优势及行业示范和引领作用。

2023年8月,国家文物局发布的《关于进一步提升博物馆讲解服务工作水平的指导意见》,首次对讲解服务这一博物馆核心业务制定专项规范,在内容审核、人员培训、智慧讲解等方面提出具体要求。特别值得注意的是,2024年11月新修订的《中华人民共和国文物保护法》于2025年3月1日起施行。新文物法进一步强调了博物馆应加强文物价值挖掘阐释,推动文物活化利用。这些系列政策法规的出台,既体现了国家对博物馆事业的高度重视,也构建起涵盖宏观规划、中观管理、微观服务的完整政策体系,为新时代博物馆高质量发展提供了坚实的制度支撑。

二、评估工作的进展情况

(一)评估工作的组织实施

1.评估对象

本次一级馆评估的对象包括在2021年12月31日前取得并保持国家一级博物馆质量等级的博物馆。在参评第六次运行评估130家一级博物馆基础上,新增第四批一级博物馆原有74家,其中黑龙江省博物馆和黑龙江省民族博物馆合并为黑龙江省博物馆(黑龙江省民族博物馆),实为73家,因此,本次参评的国家一级博物馆为203家。评估周期为2022年1月1日至2024年12月31日。

2.评估程序的优化

中国博协组建了评估工作办公室,制作了评估培训视频及材料,升级了评估系统,并完成了评估系统与全国博物馆年度报告信息系统的数据对接。参评一级博物馆在线提交评估材料,中国博协组建专家组线上打分并复核成绩。在国家文物局指导下,中国博协召开了综合评议会,根据评估办法和评估标准的规定,经充分讨论,专家组集体研究决定:确认前期经过定性评估、定量评估形成的202家一级博物馆评估成绩,给予故宫博物院、上海博物馆等20家博物馆申报的特色创新项目特色加分,同时对部分博物馆给予警示减分和暂缓核定评估成绩的处理。

(二)一级博物馆评估结果与得分情况

1.评估结果

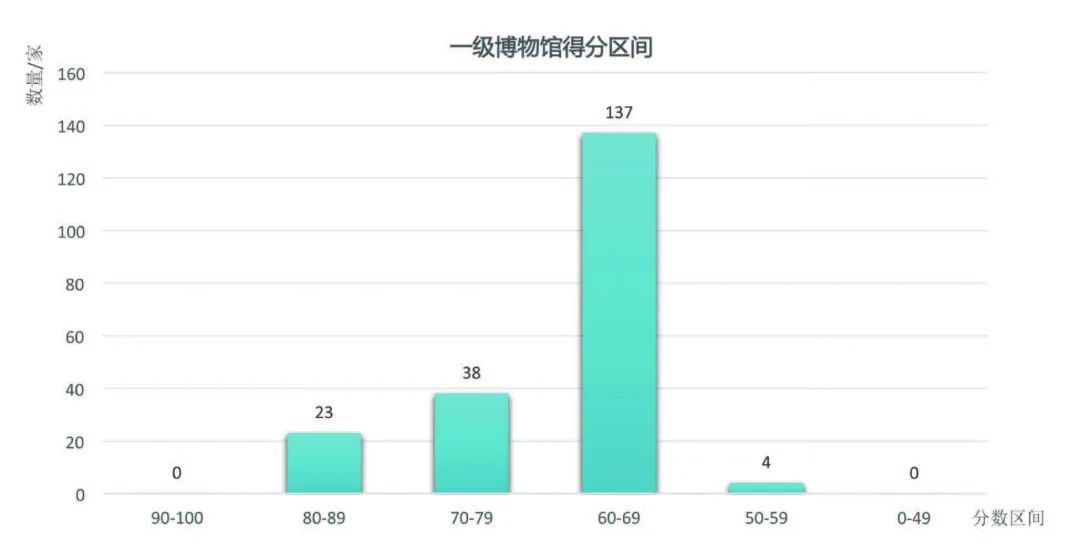

2025年5月18日,中国博协正式公布了第七次博物馆运行评估(2022—2024年度)一级博物馆评估结果(图1):

(1)山西博物院等23家综合评分超过80分的参评博物馆,评估结果为“优秀”;

(2)沈阳“九 · 一八”历史博物馆等175家综合评分未足80分但超过60分的参评博物馆,评估结果为“合格”;

(3)黑河市瑷珲历史陈列馆等4家综合评分未足60分但超过50分的参评博物馆,评估结果为“基本合格”;

(4)中国航空博物馆因为特殊原因,根据本馆申请,暂缓核定其评估结果,保留其一级博物馆等级至下次运行评估前。

2.得分情况

得分超过80分的博物馆共23家,较上一次评估,数量增加10家,占比增加1.15%。按照得分高低排序分别是山西博物院、苏州博物馆(苏州民俗博物馆、苏州工艺美术博物馆)、陕西历史博物馆(陕西省文物交流中心)、故宫博物院、上海博物馆、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)、河南博物院、湖北省博物馆、安徽博物院(安徽省文物鉴定站)、湖南博物院(湖南省文物鉴定中心)、中国国家博物馆、辽宁省博物馆、南京博物院、四川博物院、中国丝绸博物馆、浙江自然博物院、山东博物馆(山东省石刻艺术博物馆)、首都博物馆、上海科技馆、浙江省博物馆(浙江革命历史纪念馆)、重庆中国三峡博物馆(重庆博物馆)、中国共产党第一次全国代表大会纪念馆、河北博物院,占参评博物馆总数的11.39%。

得分在70—79分之间的博物馆有沈阳“九·一八”历史博物馆、中国文字博物馆、江西省博物馆、成都博物馆(成都中国皮影博物馆)、秦始皇帝陵博物院(秦始皇兵马俑博物馆)、重庆红岩革命历史博物馆(红岩革命纪念馆、歌乐山革命纪念馆)、成都武侯祠博物馆、海南省博物馆、郑州博物馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、甘肃省博物馆、南京市博物总馆(南京市博物馆、太平天国历史博物馆、中国共产党代表团梅园新村纪念馆、南京市民俗博物馆、渡江胜利纪念馆、江宁织造博物馆、六朝博物馆)、天津博物馆[天津文博院、天津美术馆、李叔同(故居)纪念馆]、桂林博物馆、成都金沙遗址博物馆、国家自然博物馆、深圳博物馆、中国人民革命军事博物馆、重庆自然博物馆、贵州省博物馆等38家,占参评博物馆总数的18.81%。

得分在60—69分之间的博物馆有南昌八一起义纪念馆等137家,占参评博物馆总数的67.82%。

得分在50—59分之间的博物馆有黑河市瑷珲历史陈列馆等4家,占参评博物馆总数的1.98%(图1)。

图1 2022—2024 年度国家一级博物馆运行评估综合评分得分情况

三、评估视野下的博物馆高质量发展

(一)评估成绩见证博物馆事业发展

1.博物馆事业整体上升,体系建设日趋完善

近年来,全国博物馆接待观众量屡创新高,2024年达14.9亿人次。参观人数的持续攀升既彰显了公众对文化生活的旺盛需求,也体现了博物馆作为文化传播载体的重要价值。在此背景下,作为行业标杆的国家一级博物馆在开放天数和观众总数方面的具体变化是衡量其服务能力提升的重要指标。评估期内,参评一级博物馆全年平均开放天数已达到303天,年均观众总人数达到3.2亿人次,平均每馆157万人次。其中故宫博物院年均观众量高达1182万人次,成都武侯祠博物馆1149万人次,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)907万人次。参评一级博物馆在开放时长与接待观众上的亮眼表现,充分展现了行业标杆的示范作用。

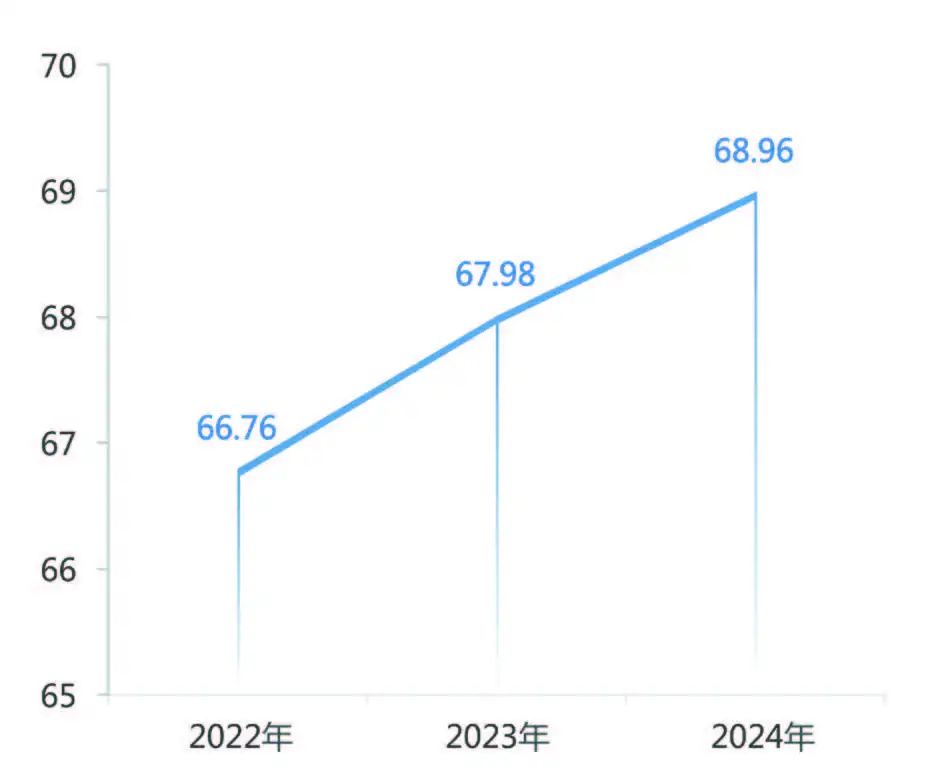

此次评估中,参评一级博物馆三年综合评分平均值为67.9分,从年度数据来看,2022—2024年各博物馆平均得分为66.76分、67.98分和68.96分,呈现逐年稳步上升的趋势(图2)。这既反映了作为第一梯队的国家一级博物馆在管理运营、公共服务、学术研究等方面持续的综合提升,也体现了国家文化政策支持与行业规范化建设的积极成效。

图2 一级博物馆三年得分趋势图

第四批一级博物馆首次参加运行评估,并取得了较好的评估结果。72家博物馆顺利通过评估,多家取得了良好的成绩,表现最为突出的是中国文字博物馆和成都博物馆(成都中国皮影博物馆),两馆成功进入全国前15%(前30名)。此外,还有9家博物馆同样表现不俗,首次参评即位列全国前30%(前60名),包括桂林博物馆、贵州省博物馆、中国(海南)南海博物馆、宁波市天一阁博物院(宁波市保国寺古建筑博物馆)、景德镇中国陶瓷博物馆、上海市龙华烈士纪念馆、重庆三峡移民纪念馆、雨花台烈士纪念馆;青岛啤酒博物馆作为行业博物馆的代表也跻身这一行列。新晋一级博物馆在管理水平、服务质量等方面的快速提升,进一步反映出我国博物馆体系建设的日趋完善。

2.头部博物馆示范引领,特色博物馆异彩纷呈

较上次评估成绩,80分以上博物馆数量新增10家,占比提升1.15%,其中31项参评博物馆申报的涉及服务国家重大战略、推动博物馆改革发展、促进文明交流互鉴等方面的特色创新项目获得加分,如故宫博物院申报的国际标准化组织文化遗产保护技术委员会(ISO/TC 349)秘书处落户故宫,上海博物馆申报的举办M20+全球顶尖博物馆大会,中国共产党第一次全国代表大会纪念馆申报的创建国家革命文物协同研究中心,秦始皇帝陵博物院申报的获批国家文化和科技融合示范基地等。

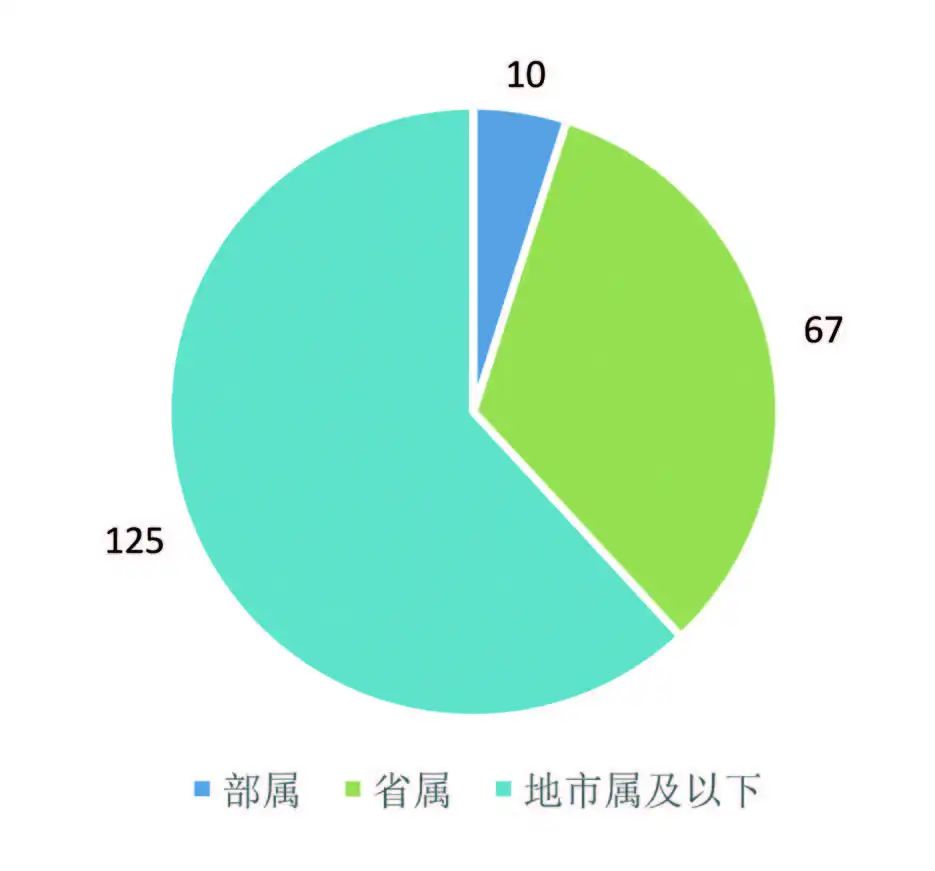

在评估结果为“优秀”的23家博物馆中,部属博物馆2家,省属20家,市属1家。其优秀率在所在类别中分别为:部属20%、省属29.9%、市属0.8%。部属博物馆依托其国家级平台的资源与规模优势,在本次评估中保持稳定高水平表现。省级博物馆继续强化在藏品、科研等各方面的优势,持续深化科学研究和国际交流。地市级博物馆发掘自身特色,找到适合的发展方向,在一个或多个领域做出亮点,努力加强与社会力量的合作,借助外力促进自身发展(图3)。

图3 不同隶属关系一级博物馆数量

资源禀赋的不同决定了各馆不应按照统一模式发展,运行评估的结果也充分说明了这一点。一些省级博物馆工作重点突出,总体发展均衡,评估成绩优秀,如山西博物院等15家中央地方共建国家级重点博物馆得分均在80分以上。而作为地市级博物馆,苏州博物馆(苏州民俗博物馆、苏州工艺美术博物馆)注重全方位均衡发展,管理机制完善,坚持前瞻性的发展理念,发挥年轻团队的主观能动性,继续保持领先,以综合得分87.6的优势位列优秀等次第二名。

一些行业馆、专题馆,因在不同领域的持续发力获得了较好的名次,引人瞩目。上海科技馆以科研筑基,突破专业壁垒,初步形成“1+5+X”的科研组织架构(即1个学术委员会,5大研究中心,其他研究力量),创设4个科研创新平台和2个科研创新团队,持续加强科研人才的培育和引进力度,逐步建立完善科研管理工作机制,为博物馆的发展注入了强大动力,取得了丰硕的成果。因此,在“科学研究”和“文化传播”指标优异表现的加持下,上海科技馆在评估中名列前茅。中国丝绸博物馆近年来从“发挥丝绸特色 讲好丝路故事”出发,积极配合国家战略,对外举办丝绸之路与丝路之绸、中国时尚等主题的展览,同时以丝绸之路为主要时空范围、以纺织科技史为学科基础,积极参与国际文博界、纺织业界的国际学术交流活动,努力发出中国声音。所以,得益于“陈列展览和文化传播”板块的良好成绩,加之整体运行的优异表现,该馆也首次跻身优秀行列。

3.规范管理提质增效,考核成绩持续向好

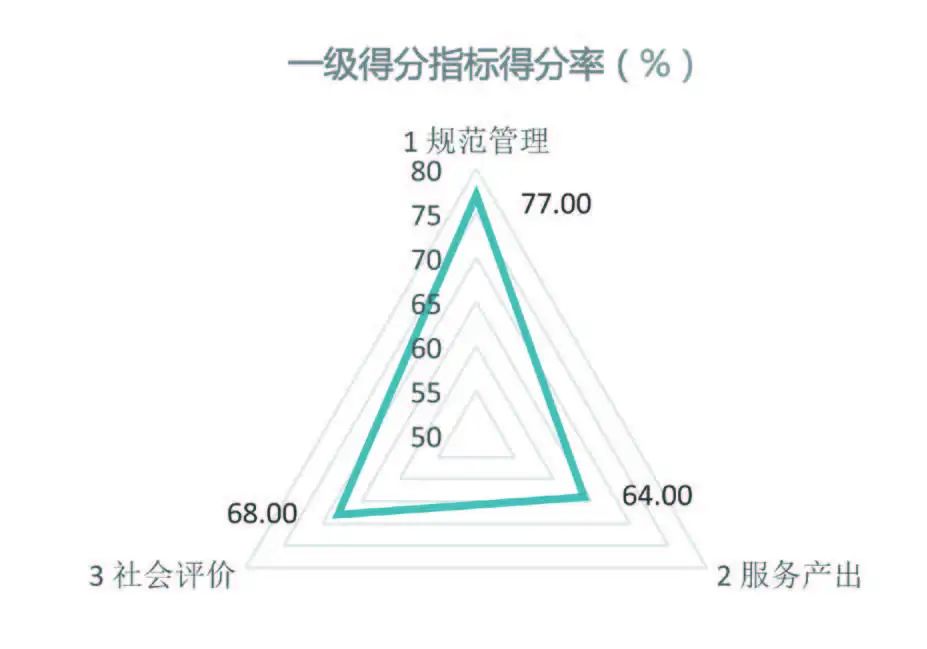

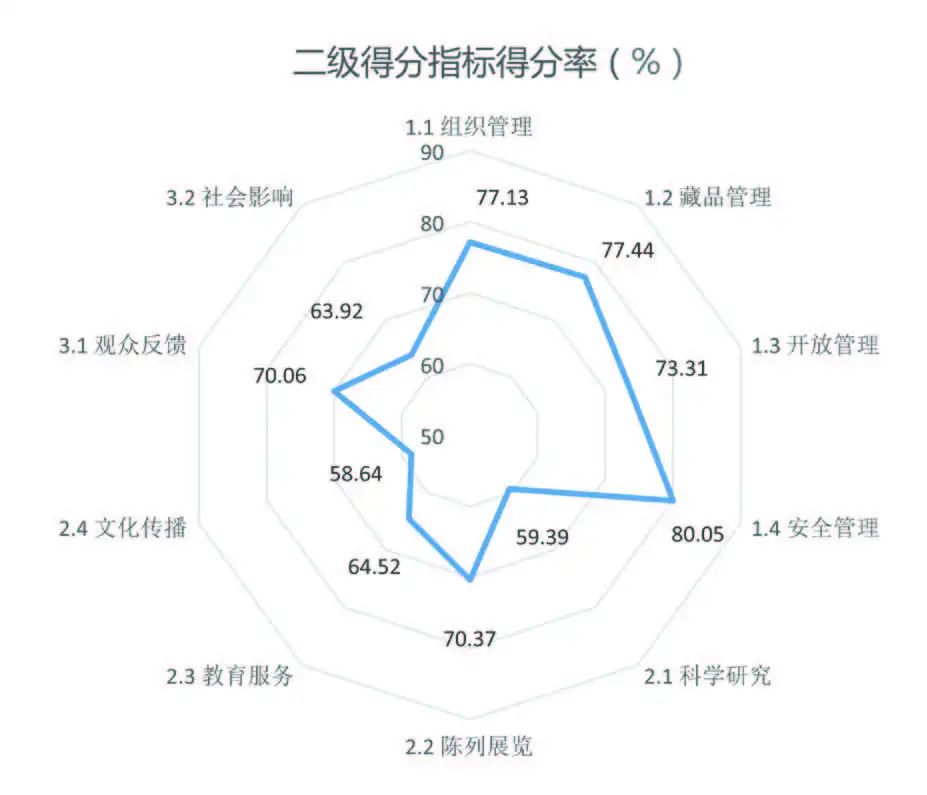

在运行评估考察的“规范管理”“服务产出”与“社会评价”三大核心维度中,“规范管理”部分此次平均得分率为77.19%,得分最高,较上次评估也增长最为明显,共增长了5.17%(图4)。

图4 2022—2024 年度国家一级博物馆一级和二级指标得分雷达图

在“规范管理”部分四个二级指标中,平均得分率均在70%以上,且四个指标的得分率也处于所有指标项前列,平均得分率最高的是“安全管理”,达80.05%。参评一级博物馆安保力量充足,安保人员总数达20695人,三年累计组织安全演练18306次,单馆年均安全演练次数从上一周期的21次增加到30次,应急响应机制持续强化,博物馆安全保障体系不断完善。

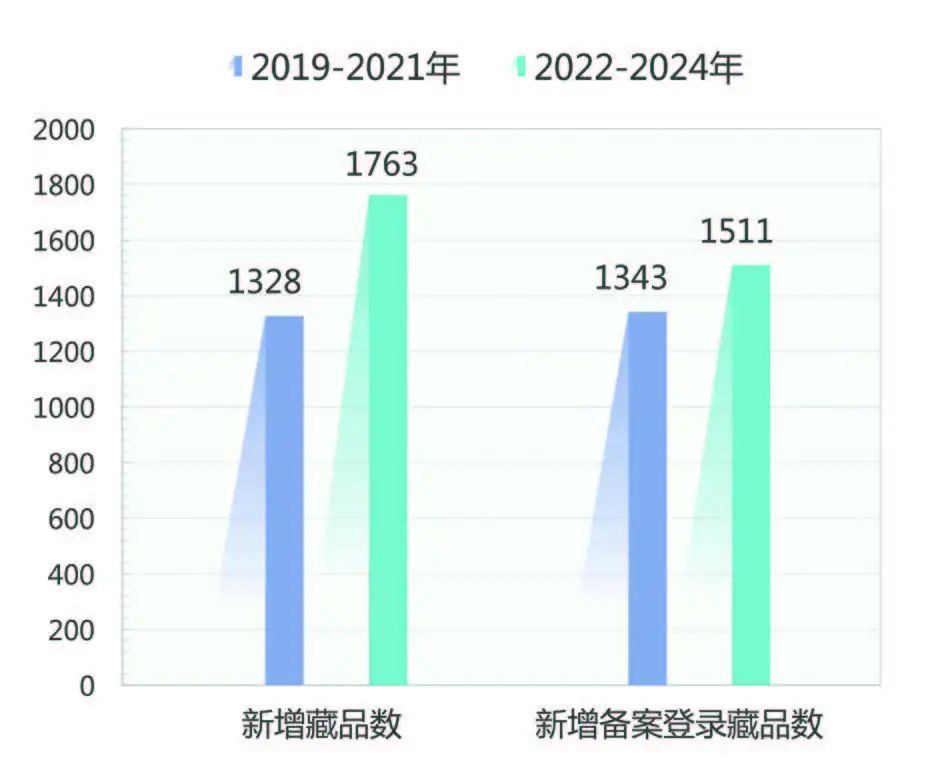

藏品作为博物馆立馆之本,其科学管理与保护水平直接体现博物馆的核心竞争力。保护好、管理好藏品,是博物馆的核心使命之一。“藏品管理”指标方面,评估数据显示,参评一级博物馆在藏品增量、备案管理方面实现突破性发展。藏品规模持续扩大,单馆年均新增藏品数从上一周期的1328件/套跃升至1763件/套,增幅32.7%;新增备案登录藏品数同步增长12.5%,由1343件/套增长至1511件/套,这反映出参评一级博物馆藏品征集工作的规范化程度显著提高(图5)。其中,国家自然博物馆作为国家级综合平台,自2023年揭牌后系统性强化藏品体系建设,三年新增藏品80814件/套,并完成这些藏品的备案工作,馆藏总量突破43万件/套,为行业提供了示范。

图5 近两次评估中藏品管理指标中部分评估数据比较

根据国家文物局《中国博物馆事业发展报告(2022—2023)》的最新统计,2023年全国博物馆专业技术人员总数5.41万人,其中正副高级职称人员1.31万人,占24.2%。在此次评估中,参评一级博物馆展现出显著的人才优势。数据显示,2024年参评一级博物馆正副高级职称人员总数达5045人,平均每馆25人,远超行业平均水平,专业队伍稳定性强,平均从业年限达17年,形成经验丰富的核心团队。博物馆人才培养力度持续加大,单馆年均国内进修(培训)人员从144人增至265人,增幅达84.03%,有效提升了专业人员业务能力。三年来,参评一级博物馆累计承接科研项目6847项(省部级及以上研究项目2721项),发表论文19523篇、出版物3882册,获得专利1339项,参与编制标准595项。这些数据充分体现了国家一级博物馆在人才队伍建设方面的示范作用,通过高层次人才引领、系统性培训体系和科研创新能力建设,为博物馆高质量发展提供了坚实支撑。

(二)评估数据反映博物馆质量提升

1.展览展示成果丰硕 公共服务能力全面提升

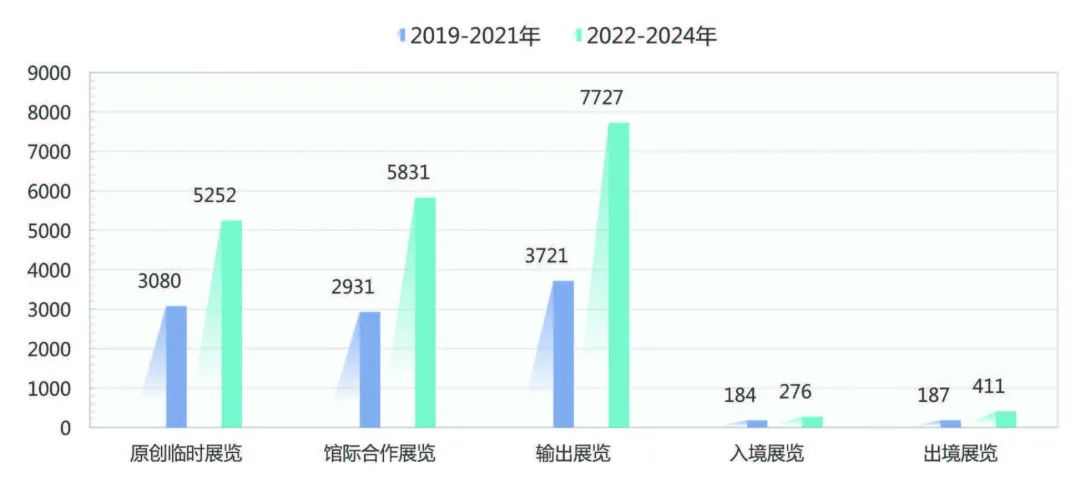

三年来,参评一级博物馆不断提升公共服务能力,在展览展示方面持续发力并取得显著成效。评估期内参评一级博物馆推出一大批主题鲜明、内容丰富、形式多样的原创展览,累计举办馆内原创临时展览5252个,馆际合作展览5831个,输出展览7727个(图6),对比上一评估周期,单馆年均举办各类临时展览数量由16个增加到17个,输出展览由10个增加到13个。与上一评估周期相比,入境展数量增长50%(从184个增至276个),出境展数量增长119.8%(从187个增至411个)。其中大部分在每年举办的全国博物馆十大陈列展览精品推介及“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介等活动中荣获奖项。

图6 近两次评估中陈列展览指标中部分评估数据比较

基本陈列方面,参评一级博物馆均能立足自身定位与藏品特色组织基本陈列,各馆均形成了独具特色或彰显地域文化的常设展览。如辽宁省博物馆,得益于其完备的藏品体系,打造了“古代辽宁”“明清玉器展”“明清瓷器展”等9个基本陈列,展陈面积近14400平方米,展线文物近6000件,形成了既反映中华文明成就,又呈现辽宁地域历史文化和馆藏特色的基本陈列体系。一些博物馆因馆区面积扩大,基于不同馆区的定位,组织了不同的基本陈列体系。首都博物馆本馆的北京通史陈列以新版《北京城市总体规划》为指导,阐释古都历史文化的形成过程及其特点、亮点;作为北京城市副中心的文化地标,北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)的基本陈列“北京与大运河历史文化陈列”聚焦大运河发展演变历史,着重展示大运河与北京的密切关系,系统展现运河沿线人文历史价值内涵。浙江省博物馆共有18个基本陈列,之江新馆以历史为脉,孤山馆区以艺术为魂,充分展示了赓续万年的活力浙江和人文荟萃的诗画江南。

展品与展项的更新频率及充实程度,是博物馆保持观众吸引力、提升展览品质与服务水准的核心要素。评估显示,多数博物馆能够定期对基本陈列进行内容更新与展品维护,并依据最新研究成果对展览内容、形式设计及展品配置进行科学调整。山东博物馆2023年完成了基本陈列“海岱日新:山东历史文化陈列”的改陈工作,展陈面积由2780平方米扩展到4465平方米,展线由423米延展为848米,展品扩充至2104件,完善了从史前文明到近现代山东地区文明的发展脉络,为观众提供了更丰富的展示内容和观感体验。革命纪念类博物馆在展陈内容上能够与时俱进,如中国人民革命军事博物馆的“领航强军向复兴:新时代国防和军队建设成就展”,展示面积约4800平方米,展出照片图表630余张,文物实物1400余件套,近百套武器装备模型及大量视频、艺术作品、互动项目等,2024年,该馆调整了展览的7个版面和1个展项。

参评一级博物馆在展览体系建设方面也取得了显著成果,举办的临时展览总体质量较高,大部分博物馆能够配合国家或地区重大活动举办临时展览,做到主题明确,体现最新研究成果,展品组织科学合理、层次清晰、重点突出。如江西省博物馆,为贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神,传承与弘扬中国陶瓷文化,助力“景德镇御窑遗址与瓷业遗产”申报世界遗产,2024年博物馆推出原创主题展览“御瓷归来”。安徽博物院3年共计举办179个临时展览,其中原创展25个、馆际合作展147个、出入境展7个。

出入境展览方面,参评一级博物馆依然保持良好发展态势,推出了一批批叫好又叫座的优秀展览,推动了文化传播,丰富了观众的视野,扩大了中华文明影响力。三年来,上海博物馆共举办11个入境展览,数量最多。基于“大博物馆计划”,上海博物馆整合国际资源,推出“对话世界”文物艺术系列大展,引进 “金字塔之巅:古埃及文明大展”“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”等展览。故宫博物院三年共举办29个出境展览,数量全国第一。2024年是中法建交60周年暨中法文化交流年,故宫博物院与凡尔赛宫博物馆共同组建策展团队,历时数年,适时举办了“紫禁城与凡尔赛宫:17、18世纪的中法交往”展览,精心挑选出约200件藏品,向观众展示了17、18世纪中法宫廷彼此尊重、相互欣赏的政治交往史与彼此借鉴、相互学习的文化交流史。其他博物馆也在出入境展览工作中取得亮眼的成绩。如湖北省博物馆2024年在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办了“凤凰故国:青铜时代曾楚艺术展”;河南博物院在香港历史博物馆举办“天地之中:河南夏商周三代文明展”等。

2.教育服务跨越式发展 充分凸显人文关怀

博物馆作为社会教育的重要阵地,在评估周期内实现了教育服务能力的跨越式发展(图7)。数据显示,一级博物馆的社会教育工作呈现出“量质齐升”的发展态势。首先,课程开发能力显著提升,较上一次评估,单馆年均青少年教育课程从53项增至80项,增幅达51%。参评一级博物馆普遍重视馆校合作,多数机构已与当地学校签订共建协议,形成常态化合作机制,部分博物馆获得了教育主管部门或学校的积极推动,馆校合作机制更加完善。数据显示,共建学校数量较上次评估增长47%,由19所增至28所。其中,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)创新推出“一校一策”合作方案,三年累计与1449所院校建立深度合作关系,创全国之最。浙江自然博物院根据新时代劳动课程的教育需求,形成以“技能型课程”“综合实践性课程”“创意性课程”三大类为主体的自然博物馆职业体验课程体系,成立新时代劳动教育共同体,杭州、安吉两馆区三年累计开展课程3214场,服务97982人次。

博物馆教育活动近年来也呈规模化、特色化发展。参评一级博物馆年均开展教育活动超1.2万场次,较上周期增长63%,分众服务能力显著增强,各馆逐步建立覆盖全年龄段不同人群的服务体系,关注特殊群体,充分凸显了博物馆的人文关怀。湖北省博物馆以“礼乐中国”为核心主题打造品牌教育活动,三年累计实施3511场次,2023年,还开放了以考古发掘和研究工作为特色的专项少儿体验馆。山西博物院“博物馆里的老年大学”文化主题系列服务项目,利用博物馆资源建设适老化文化服务,让更多老年人分享博物馆发展成果。

特殊人群服务也是参评一级博物馆近年来关注的重点。南京博物院为满足特殊人群尤其是特殊儿童的需求,与南京市聋人学校合作实施了“江南百工系列课程”,让听力障碍的孩子们更好地了解和感受博物馆中的文物和艺术;天津博物馆参与了“天津市博物馆文博手语研究推广项目”,使听障人士可以用双眼“听懂”展览,在面向听障学校进行推广过程中取得了良好效果;四川博物院实地深入成都市特殊教育学校授课,了解特殊人群真正的困惑和需求,结合本馆特色文物和系列展厅,打磨教研形成十余个精品课程,面向初一至初三年级的盲生每周安排一课。部分博物馆还面向残疾人配备手语讲解员,制作专门的无障碍导览器,创新服务方式。

3.创新文创开发模式 弘扬中华优秀传统文化

文化创意产品是博物馆文化传播与价值延伸的重要载体,也是满足公众将“博物馆记忆带回家”需求的重要途径。评估周期内,参评一级博物馆文化创意产品开发工作高速发展,市场活力和创新潜力强劲。国家层面出台的一系列政策,如《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》等,为博物馆文创产业的发展提供了有力支持。数据显示,参评一级博物馆的文创产品开发正从数量增长向质量提升转变,朝着品类多样化、设计专业化、市场规模化的方向迈进,形成多元化、品牌化的发展格局,经济效益和社会效益显著。本次参评一级博物馆,单馆年均文创产品开发数量从130件增至158件,增幅达21.5%。销售收入实现跨越式增长,单馆年均文创销售收入从400万元飙升至985万元,同比增长146%,博物馆文创产品的市场认可度和消费转化率显著提高。

上海博物馆三年累计开发文创产品4063件,尤其是配合“金字塔之巅:古埃及文明大展”,聚焦近百件重点展品元素进行多重文创开发,结合90后、00后青年群体作为目标用户的消费特点,打造以50至80元档为重点的阶梯式产品价格体系,推出了涵盖服饰鞋配、3C数码等多个品类的产品,收获好评。中国国家博物馆文创开发能力持续提升,以“明孝端皇后九龙九凤冠”为原型设计的凤冠系列文创产品,因与馆藏知名文物元素关联紧密、选材考究、设计新颖、价格适中,成为深受观众喜爱的现象级“爆款”产品。苏州博物馆则通过设立专门的文化创意部门和研发团队,致力于通过文创产品连接古人的艺术与今人的生活。在坚守江南文化特色的同时,积极探索传统美学的现代表达,基于观众画像大数据分析实施精准的产品分层策略,陆续推出了多个引爆市场的文创系列,实现了传统文化与现代生活的有机融合。参评一级博物馆正在通过深度挖掘馆藏资源文化内涵,结合现代设计理念与市场需求,成功打造出一批既有文化底蕴又具市场吸引力的文创产品。这不仅为博物馆带来经济收入,增加自身造血能力,更重要的是,通过这些可触可感的文创产品,博物馆的文化影响力得以进一步扩大,中华优秀传统文化以更生动、更贴近生活的方式融入社会。

4.数字技术深度融合 云上传播成效显著

随着大众文化素质的普遍提高,以及“博物馆热”的持续升温,很多观众已不满足于走马观花“打卡”式的参观,他们需要借助讲解了解展览的深层知识与文化内涵。很多博物馆为此进行了不懈努力,一方面适当引入社会力量拓展讲解类型,另一方面也通过增加智慧导览终端和软件等措施增加讲解供应。较上一评估周期,智慧服务能力跃升,203家参评一级博物馆平均每馆每年拥有智慧导览设备终端数从523件增长至1258件,智慧导览设备服务人数从17万人次增长至29万人次,拥有线上数字化体验产品数量从41个增加到98个,线上数字化体验产品浏览量从2632万人次增加至4556万人次。另外,随着5G、人工智能等交互技术的日新月异,很多博物馆也利用AR、MR、XR技术举办沉浸式展览与教育活动,尝试主动拥抱已经到来的人工智能时代。

博物馆藏品数字化进程加速。单馆年均三维影像采集量提升14.8%,由256件提升至294件,展现了参评博物馆数字化保护的前瞻性布局。其中,成都杜甫草堂博物馆三年累计采集9665件藏品影像,按照馆藏珍贵碑刻数字化保护方案,该馆2024年还对六通珍贵碑刻实施三维数据采集,并通过微痕提取技术,对石碑信息加以强化,取得了较好的展示与研究效果。

利用传统媒体与新媒体融合拓展传播渠道,已成为博物馆宣传的重要趋势,除少部分博物馆还未开通新媒体账号外,大多数博物馆已有新媒体群,一些博物馆还打造了新媒体矩阵。评估显示,利用传统媒体的官方报道、学术报道、深度报道,结合新媒体短视频、社交互动等媒介手段大大提高了博物馆的社会影响力。本次评估中,参评一级博物馆网站综合浏览量从773万次增长至2253万次,新媒体关注量从94万人增长到284万人。南京市博物总馆网站综合浏览量平均每年近1.38亿人次。博物馆数字化建设持续发力,网络云传播成效显著,“互联网+博物馆”发展势头良好。

结语

博物馆运行评估通过考评一个时期内博物馆运行质量情况,以评促建、以评促改。与上一轮评估相比,大部分一级博物馆都取得了明显的进步,但也有部分博物馆暴露出一些值得深思的问题。从评估成绩看,进步最大的是海南省博物馆,从上一轮评估的第113名跃升至本轮评估的31名,天津博物馆也从第103名提升至36名。这主要得益于两家博物馆近年来在藏品管理、展览策划及教育服务等核心业务领域的全面发力。

一部分博物馆的评估排名有较大程度的下滑,安徽中国徽州文化博物馆等19家博物馆排名下滑超过80名。其中有的博物馆由于客观原因所限,业务活动开展频次、质量相对有限,评分受到影响;然而,主要问题还是与工作态度、工作作风和职业素养有关:部分博物馆对评估工作重视程度不高,协同机制缺失,责任分工模糊,主要领导未对汇总材料进行认真地审阅和把关,填报工作敷衍了事。此外,还有一些博物馆对评估指标的理解掌握不够,对指标的具体要求、评分细则的侧重点,乃至指标背后的政策导向和价值取向理解不够透彻,这些问题都必然导致最终结果的不理想。对于评估工作而言,那些“粗制滥造”的数据也不能正确、全面反映填报单位的真实工作和水平。

此外还要看到,面对新形势、新需求,我国博物馆事业发展仍面临诸多挑战,如区域发展不均衡、供需结构不匹配的矛盾依然突出,科研转化效率有待提升,硬件设施使用效益尚待优化等,这些问题的解决需要系统谋划、持续发力。

博物馆运行评估是一把精准的标尺,既丈量出我们取得的显著成就,也清晰标注出存在的短板不足;既是我们追求卓越的内生动力,更是事业发展的方向指引。我们应当以评估为契机,将其转化为推动发展的强大动能,一方面要将评估指标深度融入年度考核体系,建立常态化改进机制,另一方面要定期开展针对性专项培训,促进评估成果转化应用。通过评估工作持续提升博物馆规范化管理水平、专业化服务能力和整体运营效能,推动博物馆事业高质量发展。