文明如水 润物无声——我亲历的古籍保护国际交流合作

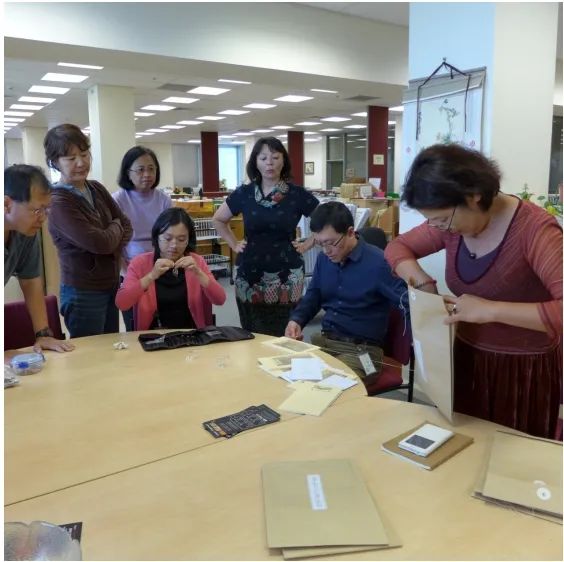

澳大利亚同行体验中国传统装帧

人类在漫长的历史长河中,创造和发展了多姿多彩的文明。不论是中华文明,还是世界上存在的其他文明,都是人类文明创造的成果。回望历史,中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明,更是我们中华民族薪火相传、代代守护的精神血脉。

古籍作为中华文明的重要载体,记载了中华民族的历史,也记载了历史上中华民族与世界其他国家和民族在交流中的互相促进、共同发展。中国的古籍是中国的文化瑰宝,也是全人类的宝贵财富。古籍保护在各国同行间的交流和促进中不断推进。

我1987年进入国家图书馆,从事古籍工作38年,其间亲历了古籍保护事业在国际交流中互相促进、共同进步的点点滴滴,特别是2007年中华古籍保护项目启动以来的发展。下面择例分享。

从“波兰经验”到中国创新

2007年1月,国务院办公厅发布《关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号)。《意见》指出:我国古代文献典籍是中华民族在数千年历史发展过程中创造的重要文明成果,蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式和想象力、创造力,是中华文明绵延数千年,一脉相承的历史见证,也是人类文明的瑰宝。古籍具有不可再生性,保护好这些古籍,对促进文化传承、联结民族情感、弘扬民族精神、维护国家统一及社会稳定具有重要作用。同时,加强古籍保护工作,也是建设社会主义先进文化,贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的客观要求。

《意见》要求,将传统修复技艺与现代技术相结合,充分吸收国外先进技术和经验,提高古籍修复水平。在具备条件的图书馆设立国家文献保护重点实验室,开展古籍保护技术的研究和实验。

脱酸

于是,古籍保护实验室建设成为一项重要任务。2007年3月,以国家图书馆陈力副馆长为团长,连同我和孙一钢、郝金敏一行四人组成访问团,对波兰图书馆进行了访问。其间,让我们感到比较震撼的有几点。一是该馆图书保护部的规模。波兰国家图书馆保护部的员工有100多名,下设三个处及相关实验室,有技术专家和封面装帧的专家,还有专门进行缩微的技术人员。他们对早期的古籍实行传统的保护修复,对18、19世纪的图书进行规模保养,并采取一些预防性措施。二是1999年开始,波兰政府便大量投资,由波兰国家图书馆总协调,开展本国文献的纸张脱酸工作,用先进的技术去对抗纸张老化对书产生的威胁。批量去酸使用的是2007年新引进的美国设备BOOKKEEPER,每天可以处理300册左右。三是波兰的数字化工作。自2002年开始,波兰首先经顶层设计,制定了涵盖全波兰图书馆和档案馆的数字化计划;其次制定出符合国际标准的标准,主要任务是创建一个能涵盖全波兰图书馆的数字化平台。2006年,这项工作已经取得了相当的成效。数字图书馆的内容不仅有古籍也有现代出版物,大约有60万件。四是在工作车间研究的氛围很浓,车间的书架上既有自己的研究成果,也有国内外的研究资料。每两周一次讨论、每年有国际或国内的研讨会,讨论共同关心的保护数字化等问题。同时,也鼓励员工参加国外的研讨会。

同时我们还看到,在波兰有两个学校培养修复人员,一是在托伦的哥白尼大学美术系,主要讲授纸制品修复。二是华沙大学美术学院艺术系,有修复艺术品、手稿、印刷品方面的专业,波兰国家图书馆从事修复的人员中很多是该校艺术系的硕士研究生。

这些为我国即将开展的古籍保护工作提供了重要参考。

2007年5月,国家图书馆加挂国家古籍保护中心的牌子。我成为第一任古籍保护中心办公室主任,筹建实验室成为重点工作之一,目标是建成国家级古籍保护实验室,使之成为全国第一、国际一流,专业从事古籍保护政策和标准制定、技术研究和应用研究的开放型国家重点实验室。经专家论证后,中心陆续开展设备采购、人员配备工作,历时三年多,古籍保护实验室基本建成并投入使用。而后,实验室有了相关的研究成果、专利,2015年成为文化部首批重点实验室之一。

几年间,实验室特别关注的是文献脱酸问题。当时中国有近亿册件文献待脱酸抢救以延续寿命,而国外脱酸设备、脱酸液的价格昂贵,不适合我国国情,持续投入开展脱酸工作难度极大(尽管国内同行也有研究实验,但存在脱酸速度较慢等问题)。

于是,在文化部科研资金的支持下,无水液相脱酸溶液关键技术研究、文献批量整本脱酸技术关键因素研究开展起来。经过实验室科研人员联合高校团队夜以继日的攻关,新的脱酸设备、脱酸液研究出来,解决了海量亟待脱酸文献等待拯救的“卡脖子”问题。我们将研发成果投入中央党校图书馆、国家图书馆的文献脱酸后,效果非常好,不仅解决酸化问题更为彻底,而且对人、书友好,成本低。

古籍修复技艺的国际交流与提升

国家图书馆古籍修复的国际交流起步很早,1986年11月,英国国家图书馆修复部马克·伯纳德来国家图书馆学习中国传统修复技术。马克博士后来用了十年,和英国国家图书馆东方部的吴芳思女史共同承担英国国家图书馆藏敦煌遗书中《金刚经》(印刷于唐咸通九年,是现存有确切纪年最早的雕版印刷品)的修复工作。

1988年,英国国家图书馆修复部负责人皮特·劳森来馆学习中国传统修复技术;1995年夏,德国东方博物馆张琳来馆学习中国古籍修复技术;1997年7月,美国人玛格利特来馆学习中国古籍修复技术;2001年2—10月,法国人松沙萍来馆学习中国古籍修复与装裱技术。毕竟,修中国的古籍,使用中国的修复技法更科学有效。

1990年1—7月,国家图书馆修复师杜伟生赴英国国家图书馆参加敦煌遗书修复工作。

1991年,国家图书馆敦煌遗书修复工作铺开,在冀淑英、方广锠等前辈制定的“抢救为主、治病为辅”的原则下,至今高水平修复了近6000米敦煌遗书。

1996年,杜伟生赴法国国家图书馆修复部对法藏敦煌遗书精品进行修复,传授中国敦煌遗书修复技术。1997年,国家图书馆古籍修复师张平、实验室辜军赴英国国家图书馆参加该馆敦煌遗书修复工作。

目前敦煌遗书修复工作中,中国的修复技艺得到国际普遍认同。

2001年,张平、周崇润赴毛里求斯,将国家图书馆纸浆补书技术传授给毛里求斯的工作人员。

在输出技术的同时,我们也发现,国外修复技术及材料有很多优于国内之处。在中华古籍保护计划开始以后,针对修复师数量不足的问题,我们举办了大量的在职培训,培训中特别邀请波兰籍修复专家Agnieszka Helman-Wazny以及日本国宝修复师联盟的专家来古籍保护中心授课,讲材料选择的科学性、适配性等,大大开阔了修复师们的视野。

波兰籍修复专家Agnieszka Helman-Wazny以及日本国宝修复师联盟的专家来国家古籍保护中心为来自全国各地的修复人员授课

近几年来,英国、新加坡等国的修复师来国家图书馆学习修复技术的频次增加,中英两国还针对共同关心的修复技术问题举办文化论坛。修复的国际合作交流形式越来越丰富,修复的科学化、规范化实现了互相促进、互相激励。

国家图书馆作为国际图联亚洲中心之一,2010年还组织中日韩的专业人士召开自然因素与保存保护国际研讨会,让各国在古籍保护方面的新进展得以分享、困惑得以关注和讨论。

从“大清世相”到“园林·艺术·商业”

针对古籍的国际交流,展览是主要方式之一。我印象比较深刻、亲身参与其中的,一是澳大利亚国家图书馆的“大清世相”展,二是美国的园林展。

2016年美国汉廷顿图书馆“园林·艺术·商业:中国木刻版画展”,国家图书馆参展代表陈红彦(左)、程有庆(右)

2013年12月,我和孙一钢、王雁行、殷梦霞、齐欣组成的代表团,赴澳大利亚进行访问。访问中,研究两馆下一步的合作,主要合作内容是中国国家图书馆到澳大利亚国家图书馆的古籍展览。最初设计的选题是中国古代书籍史,希望在澳大利亚展览中国古代书籍的产生、发展,让澳大利亚人民了解中国古代文化发展。澳方认为,这个展览过于学术,不易让观众产生强烈兴趣,希望更贴近生活,让澳洲人民通过中国人的生活了解中国。于是,展览题目不断更换,从“样式雷——一个建筑世家的生活”到“清代:中国的生活,1644—1911”再到“中国:时间、空间、人间”。后来,策展团队来中国访问,我们请他们参观故宫、颐和园、长城,感受中国文化,最终确定了主题为“大清世相:中国人的生活(1644—1911)”。两馆藏品围绕这个主题,在专业团队的设计下,成就了一场轰动澳洲的展览。开幕式设置在中国传统的春节期间,澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔及其夫人出席开幕式,使展览成为两个国家间文化交流的重要活动。

展览筹备工作让我们对展品的保护意识和手段有了更多的了解,也让正在进行中的国家典籍博物馆筹备改造工作受到了启发。澳方不仅为每一件展品都量身制作了展具,而且为了保证展品的安全,还在运输、布置时要求必须有修复师参加,为展品提供专业保障。中国国家图书馆的修复师作为展品的守护人随展,这在此前从未有过,也反映了澳方对展品安全的高度重视。澳方招募专业的策展团队和本馆的策展人一起设计,还聘请当地高校等科研机构的专家,不断磨合展现主题和展示模式,为展览成功奠定了坚实基础。文案确定后,展柜、辅助展具、展签等由两馆展览团队倾力合作。布展期间,两馆工作人员一起量身制作辅助展具、悬挂展品,安放古籍,一切工作进行得有条不紊、安全有效。参加转运工作的同事说,不仅布展现场配备了专业设备、专业工具,就连装卸展品时现场人员的服装、鞋都是专业用具,在保证藏品安全的同时,也保证了人员安全。

遴选展品

展览为澳洲的观众带来多彩斑斓的视觉震撼,通过中国文献类型与文化内涵的多样性、中国古代建筑园林设计理念、皇家社会和百姓生活实录、书籍行业传统技艺以及多民族文化融合交汇的多元文化盛况,为观众展示了清代中国的文化及人们的日常生活。这一展览成为两国人民友谊和文化交流的见证。

2016年,我几乎全程参与了“园林·艺术·商业:中国木刻版画展”。展览于2016年9月15日在美国汉庭顿图书馆、艺术收藏与植物园开幕。汉庭顿在中国借展的单位,除中国国家图书馆外,还有上海博物馆、南京图书馆。展览筹备也历经了两年多的时间。2015年3月,汉庭顿图书馆李关德霞等相关人员专程到中国国家图书馆考察确定参展展品。经过一年多协商沟通以及报请国家文物局审批等程序,汉庭顿图书馆与国内三家参展单位就展品选择、保险费用、展品陈列、布展团队及代表团出境等各方面事宜达成共识,最终签订借展协议。

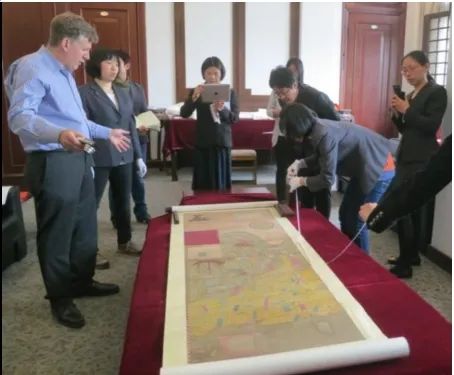

在展场开箱布展

国家图书馆参展的12件展品,包括如明崇祯十七年(1644)金陵(南京)胡氏十竹斋刻彩色套印本《十竹斋笺谱初集》,这是明代胡正言运用“饾版”与“拱花”技艺刻印的版画精品,反映了我国古代制笺艺术的最高成就;明万历三十七年(1609)汪氏环翠堂刻本《坐隐先生精订捷径弈谱》,书中六版连式“坐隐图”,为明代著名版画家汪耕绘、徽州名工黄应组镌,图中衣纹折叠、山石结构、树木图案细致清晰,为明代徽派版画的上乘之作;明崇祯刻本《张深之先生正北西厢秘本》中的插图,由明末著名画家陈洪绶所绘,其人物形象生动、逼真,是各类《西厢记》版画的佼佼者。双方挑选展品参展的还有明万历二十五年汪光华玩虎轩刻本《琵琶记》、明刻彩色套印本《花史》、清康熙十八年(1679)李渔刻彩色套印本《芥子园画传》等,皆为难得的版画佳品。

布展

汉庭顿图书馆集珍奇图书、手稿、艺术品收藏和植物园林艺术为一体,其中的“流芳园”是中国以外最大规模的中国园林,此展在美国向更多的观众展示中国的园林艺术。展品精到的选目,也让我们足以对汉庭顿图书馆策展团队对于中国园林、艺术、木刻版画作品的深入研究有了更多的理解和钦佩。展览开幕选在了中国传统的中秋佳节,花好月圆之日,也让展览中中国传统因素更加集中。展览同样配备了专业的修复师。

展品出境前的交接工作

中国国家图书馆自2012年加挂国家典籍博物馆的牌子之后,对外交流的经验日渐丰富,也对博物馆的建设起到了很好的作用。现在,国家典籍博物馆几乎每年都有引进展。

数字化让古籍“活起来”

中国国家图书馆的古籍数字化工作已经开展近30年,发展迅速时期是在中华古籍保护计划开始之后。国家古籍保护中心组织全国联动开展古籍数字化,目前已经有超过15万部古籍在线上服务,任何时间任何地点都可以查阅。我亲历的古籍早期数字化建设是国际敦煌学项目。

1900年,封闭近千年的藏经洞重现世间,藏经洞中数万件4—11世纪的写卷、世界上最早有纪年的印本书籍、数百幅精美的绢画,成为世界上最早、最大的纸本档案库,也是中世纪艺术的宝藏。中国境内丝绸之路其他遗址也出土了许多重要的文物、绘画以及超过20种语言文字的写本,这些文物文献由于历史原因流散在世界各地。据目前所知,全世界至少10多个国家的120多家图书馆、博物馆和其他机构都有收藏,私人收藏则难以确切统计。有的同一件文献撕裂为多片,收藏在不同国家的不同机构,学者们经常需要做跨国跨机构的敦煌文献的缀合。敦煌文献散藏全世界的现状,决定了通过国际合作实现文献方便利用这项工作非常必要也非常重要。

1993年,中国国家图书馆、英国国家图书馆、法国国家图书馆、俄罗斯科学院东方学研究院圣彼得堡分院、柏林国家图书馆等几大收藏机构的专家学者会聚英国萨塞克斯,倡议成立国际合作组织,促进敦煌文献的保护与研究。第二年,国际敦煌项目(以下简称IDP)正式成立,秘书处设在英国国家图书馆。IDP的成立为世界敦煌文献收藏机构构建了一个合作交流的平台。各收藏机构还倡议共同建立一个完整的网上数据库,使目录数据与高质量的数字化图像相链接,并附有其他相关信息,让各国学者能充分利用藏品。

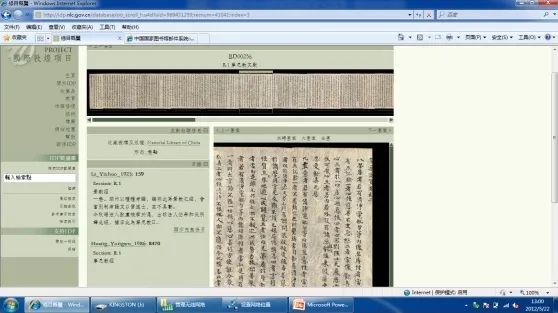

网上数据库的界面

IDP的宗旨,是联合世界各地的敦煌西域文献收藏机构,共同开展敦煌西域文献保护、编目和数字化工作,利用统一的平台发布文献信息与图像,使敦煌及丝绸之路东段其他考古遗址出土的写本、绘画与艺术品的信息与图像能在互联网上免费获取,为学术研究和文化教育活动提供资源,解决困扰敦煌学研究者们长达一个世纪的资料获取困难问题。

IDP早期工作主要集中在保护与编目两个方面,后来加强了数字化与教育工作。数字化工作目标是将所有丝绸之路文物文献放到网上共享。1998年10月,IDP网站正式运行,可以实现免费检索高质量的文献、木简以及目录信息等。

技术交流

中国的正式加入是在2001年。英国国家图书馆和中国国家图书馆经商议,并经中国文化部批准,签署了合作协议。中国国家图书馆正式成为IDP成员馆,开启了敦煌遗书的扫描加工、上网发布等一系列工作。

2001年中、英两馆签署的合作备忘录,对合作数据库的版权有明确的规定:各馆制作的图像与数据的版权归制作者所有;任何一方不得修改和删除对方的数据;中英双方和第三方不得复制对方图像,也不得将其用于其他目的。这一协定成为此后各机构开展项目合作的范本。IDP的合作方式,体现了对收藏机构权利的尊重。

我很有幸成为第一批项目组成员之一,和同事林世田一起到英国国家图书馆20天,学习IDP设计的4D数据库和设备使用。项目合作开始,先是建立中国国家图书馆IDP数字化工作室。2002年11月11日,中国国家图书馆举办中文网站开通仪式,发布了IDP数据库及网站的中文版。IDP中国国家图书馆中心额定配备一位管理人员、一位摄影师、两位图像处理工作人员。项目合作初期,英国国家图书馆提供了设备、资金与技术支持,后来由于种种原因,项目经费逐步由中国国家图书馆负担。2012年,中国国家图书馆在网站开通十周年之际,与英国国家图书馆、敦煌研究院共同举行了纪念活动,并联合举办“敦煌旧影——晚清民国敦煌历史照片展”,召开IDP项目专家讨论会。

国际敦煌学项目中文网站开通仪式

IDP不是一个单纯的文献数字化项目,它还关注与敦煌西域文献相关的工作,包括保护修复、研究、展览、教育等。它还致力于推动化学家、纸张保护专家、文献修复专家亲密合作,发展文献保护技术,提升保护方法与修复技艺。IDP在萨塞克斯(1993)、巴黎(1996)、柏林(1998)、圣彼得堡(1999)、斯德哥尔摩(2002)、北京(2005)和伦敦(2007)举办过保存保护研讨会,促成保护修复专家交流经验。其中第六次会议由中国国家图书馆主办,会后出版了中英双语的《融摄与创新:国际敦煌项目第六次会议论文集》。

2006年11月,中国国家图书馆与IDP项目联合在北京举办“西域文献学术座谈会”,主题是丝绸之路上的《金光明经》。

IDP成功运作的秘诀,还在于它的结构模式。不同地域的人的思想观念、工作方法不同,让这些机构和工作人员能够在一起顺畅地合作,是IDP项目成功的关键。

到2025年4月20日,中国国家图书馆已经将7186件、近26万张影像送上网,成为目前参与IDP建设的机构中建设发布速度最快的单位。

数字化的国际合作还有很多。哈佛燕京图书馆的中文古籍数据、法国国家图书馆的敦煌遗书、东洋大学东洋文化研究所的汉籍经数字化加工均上网提供服务,中华古籍善本国际联合书目系统则是由中文善本书国际联合目录项目发展而来的新数据库。如今,这些合作成果和中国国家图书馆自建的中华古籍资源库等数据库,共同为读者提供服务,发挥越来越重要的作用。

善本再造与典籍合璧

2002年,中国政府启动“中华再造善本工程”,通过再造形式对善本古籍进行复制,令其化身千百,服务社会、传承文明,是古籍再生性保护最重要的途径之一。我全程参与了相关工作。

中华再造善本涉及唐宋以降的珍贵文献1300余种,皆为存世孤罕的重要古籍。入选书目均配有提要、简介和作者生平,考辨版本源流,评述学术价值。同时采用质地优良的宣纸精印,封面颜色为仿清代内阁大库藏书的磁青色,仿真彩印。

在选目中,有藏于英国国家图书馆的敦煌遗书的一种,即前文提到的唐咸通九年刻《金刚经》。经过与英国国家图书馆的反复沟通,我们取得了英国国家图书馆的出版授权,使之成为再造善本的一种。

中华再造善本出版后被国内外学术机构、收藏单位、专家学者、收藏个人购买,开始利用。中华再造善本续编工作于2008年9月正式启动,目前也早已出版完成。

纸寿千年,流散海外的典籍与国内收藏的善本古籍同样面临着保存保护问题。因此,从中国内地开始启动这一工程开始,海外汉学界、图书馆界便对中国政府开发古籍善本,尤其是对已经出版的中华再造善本给予了高度评价。

宋版《思溪藏》是国家图书馆的重要藏品,其雕刻完成于南宋绍兴二年(1132),共收经1435部,千字文函号自“天”至“合”。这一印本称为《思溪圆觉藏》。南宋理宗时代,改湖州为安吉州,《思溪藏》经版存放已历百年,有所损坏,圆觉禅院遂开始全面整理修复经版,在嘉熙、淳祐年间(1239—1252)完成。共收经1459部,千字文函号自“天”至“最”,版式与《圆觉藏》相同。此后不久,思溪圆觉禅院升格为思溪法宝资福禅寺,这一印本称为《思溪资福藏》。两种印本,后人统称为《思溪藏》。

历史上,《大藏经》的刊刻是个不绝如缕的过程。由宋至清,历代刊刻大藏经不下20部。但开雕于宋初的《开宝藏》,全世界仅存13卷。在历代《大藏经》中,《思溪藏》是现存最早最全的版本,且具有承上启下的重要地位,是研究佛教经典的宝库。作为南宋初期佛教经典的集大成者,《思溪藏》汇集了大部分三藏典籍,成为后世《大藏经》的蓝本。

宋端宗景炎元年(1276),元兵攻破两浙路临安等地,资福寺及经版等均毁于战火,所幸《思溪圆觉藏》《思溪资福藏》先后传入日本。现存中国国家图书馆的《思溪藏》是杨守敬于1880年至1884年历经千辛万苦从日本收购回来的。

扬州古籍线装文化有限公司和国家图书馆合作,拟联合整理影印出版宋版《思溪藏》,但国家图书馆所藏并非完帙。其间,去日本开会的方广锠先生得知,日本国际佛教学大学院大学的落合俊典教授在日开展大藏经调查,判断日本岩屋寺藏本与中国国家图书馆藏本为同版,愿意在出版机构和收藏机构中间帮忙牵线,形成合作,尽量把《思溪藏》补全。随后,中国国家图书馆、扬州古籍线装文化有限公司、日本国际佛教学大学院大学、日本岩屋寺、中华书局有限公司等多家单位经过不遗余力的合作,使宋版《思溪藏》得以补全。

重刊首发式暨《思溪藏》研究国际研讨会曾经在浙江湖州举行。汉文大藏经是中国佛教经、律、论三藏典籍的总汇,宋代至清代雕版刊刻的藏经共有20余种,而《思溪藏》是现存最早、最完整,且自问世后从未再度面世的一部雕版藏经。2012年,国家将重刊《思溪藏》项目列入《2011—2020年国家古籍整理出版规划》。一部《思溪藏》,跨越千年,辗转两国,原版、原样呈现于世人面前,这便是国际文化交流的成果。

关注度极高的明嘉靖内府写本《永乐大典》影印也是国际合作的范例。

《永乐大典》是我国古代编纂的一部大型类书,全书22877卷,目录60卷,共11095册,书中保存了我国上自先秦下迄明初的各种典籍资料达七八千种。这是中华民族珍贵的文化遗产,也是全人类的宝贵财富。

《永乐大典》在明永乐六年(1408)正式成书,嘉靖年间因担心佚失又录副一部。后正本不知下落,副本经过兵燹火厄等灾害,现知存世数量仅439册,近年来《永乐大典》有3册从境外回归,国家图书馆出版社从海外亦争取到藏家授权进行影印。目前影印完成总数389册,也是文化传播方面国际交流的重要成果,期待尚未授权的单位尽快授权。

国际文化交流是文明互鉴、互相促进、共同发展的重要抓手,通过文化交流,同行间有了更多的了解,也必将促进各个国家文化机构的共同发展。