复旦大学建校120周年来临之际,作为复旦大学校区的发源地复旦精神的溯源地“复旦源”正式启幕。

“复旦源”区域是复旦大学老校长李登辉于1922年筹资15万银元建设的复旦“江湾校址”所在地,是复旦精神的溯源地,也是海内外复旦人共同的精神家园,已经成为中国近现代教育史重要的历史文化遗存。

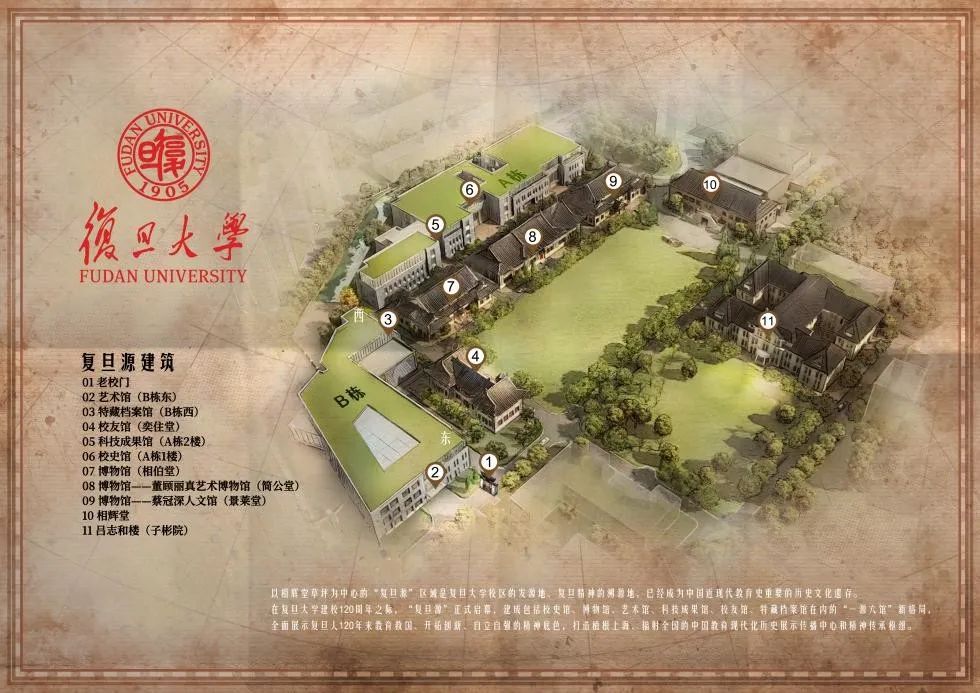

以相辉堂草坪为中心,包括校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆在内的“一源六馆”正式落成并开放。

复旦大学校史馆前身为1921年建成的奕住堂,共两层,房屋平面大致呈矩形。由教会大学建筑“宫廷化”倾向的代表人物,毕业于耶鲁大学建筑系的美国建筑师亨利•墨菲设计,在奕柱堂的设计方案中,墨菲采用的设计手法是用混凝土来模仿中国古典建筑的木柱子,用铁件制造中国式的花格窗,这种将中国古典建筑符号运用从屋顶延伸到墙体的尝试,使得中西合璧式建筑的外部造型特征更加中国化。

建筑采用了民族主义的古典复兴式的建筑风格,是一座造型优美的宫殿式大屋顶的两层砖木建筑,房屋两翼小巧玲珑,呈现四面歇山、八角飞檐的建筑形式,整体呈工字型建筑,造型简单而优美。

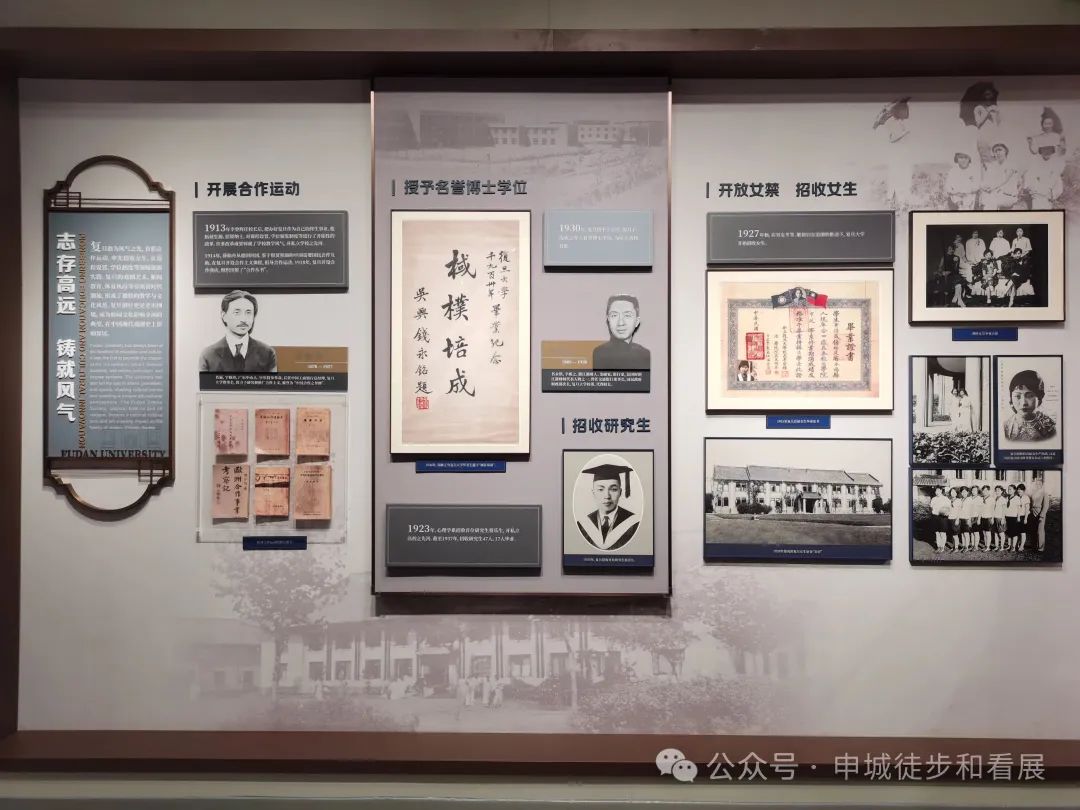

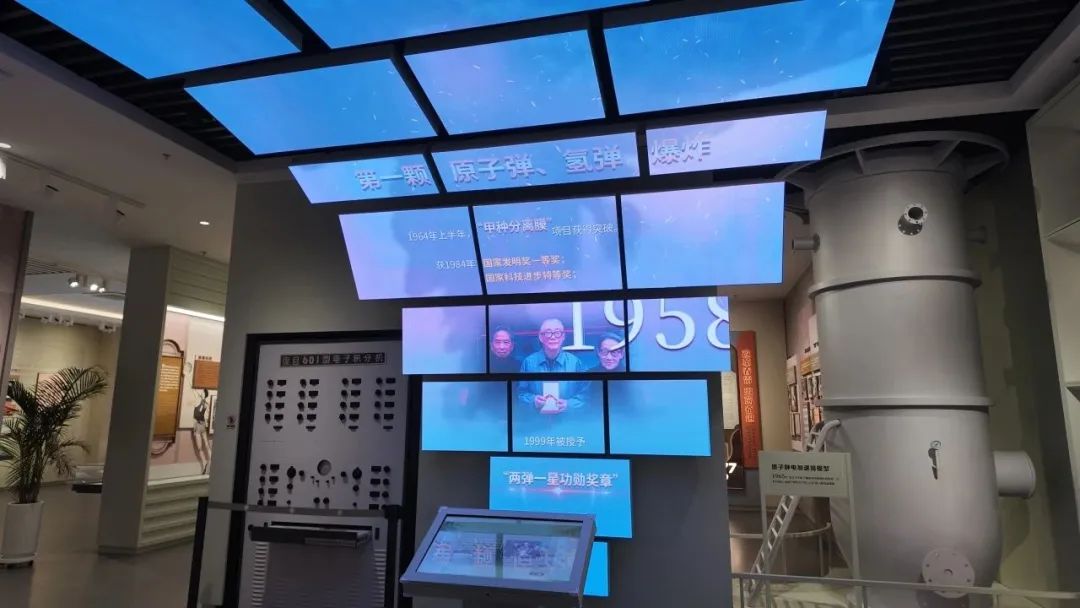

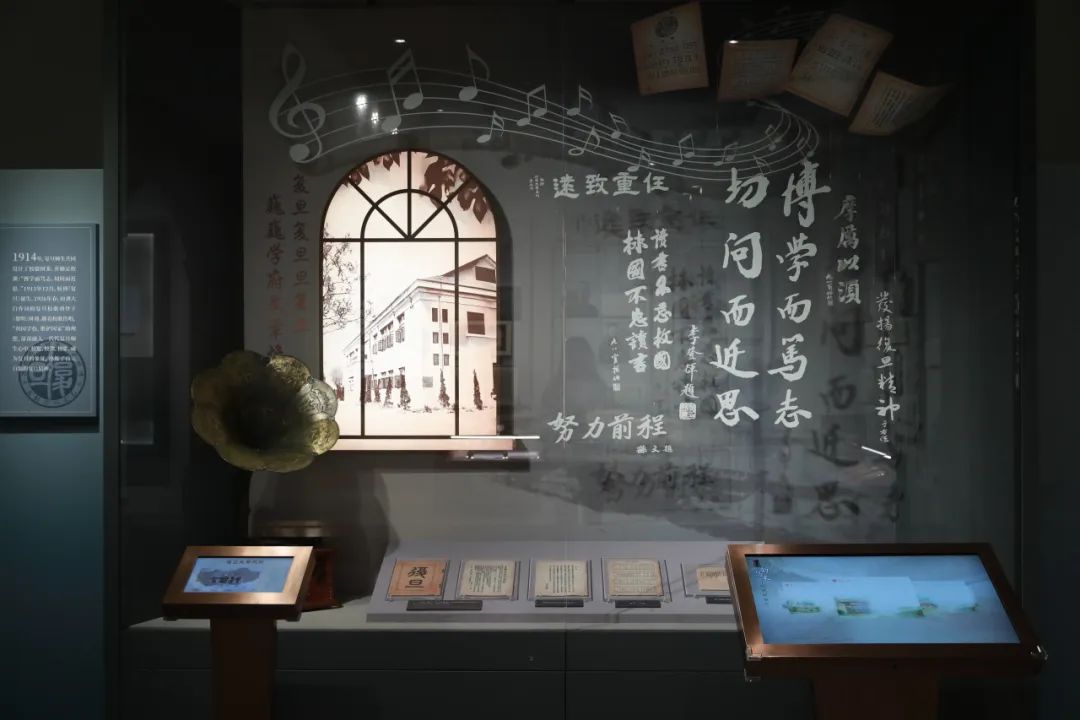

校史馆新馆以“自立自强、卓越有趣”为主线,基于丰富的历史档案、照片、录音、视频、模型、文物等采用多样化的展陈形式,展现120年来复旦人教育救国、开拓创新、自立自强的奋斗历程。

校史馆以时间为线索分为“筚路蓝缕 创办公学”(1905—1917年)、“私立名校 冠盖东南”(1917—1937年)、“内迁重庆 国立复旦”(1937—1949年)、“蓄势待发 谱写新篇”(1949—1956年)、“探索前行 勇攀高峰”(1957—1976年)、“改革春雷 激荡奋进”(1977—1999年)、“继往开来 创建一流”(2000—2014年)、“守正创新 奋进新程”(2014年至今)等8个展区,以及反映新一轮全面深化改革专题展区。

馆内陈列1000余件珍贵校史文物,涵盖二十世纪20年代毕业文凭、孙中山题词等实物史料,通过通史形式划分四大展区完整呈现百年办学脉络。